王毅静:上善若水,宁静致远

林萍姗

王毅静:上善若水,宁静致远

林萍姗

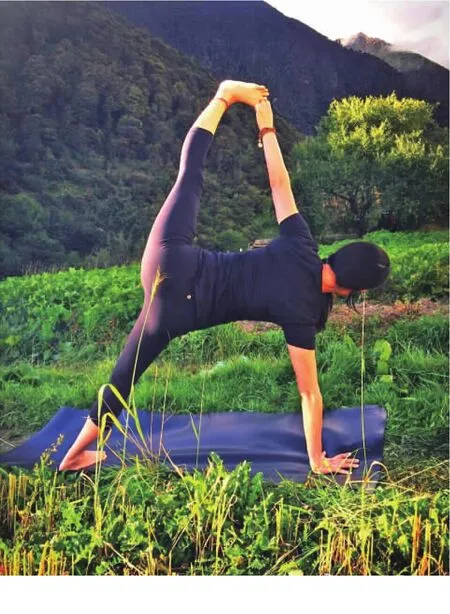

“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。”中国道家思想中的隐逸,对在繁华的都市中独善其身之士尤为赞赏,他们不惹世事,为心灵觅一片净土,自我修行。王毅静是国内较早的瑜伽、普拉提倡导者之一,如今,她的瑜伽事业安身于闹市中的僻静小巷,一块曲径通幽之地,取名为“树之屋”。

初见“树之屋”初识王毅静

一个静谧的午后,记者来到了位于福州市柳河路81号电影机械厂23号厂房的“树之屋”时,王毅静正对一名学员进行私教。此时的她,聚精会神地指导着学员,丝毫没有注意到有人来访。

记者站在远处观望了许久,欲上前近看,不料其助理连忙劝说,称“学员需要一个安静的空间练习,老师在教学期间不希望受到影响。”

这时,记者恍然大悟:练习瑜伽时应当专注,不该受到外界的干扰。王毅静的团队切实践行着既定的原则,保证学员在课程期间有足够安静的条件学习、练习,这是对学员的一种尊重,更是一种练习瑜伽的态度。

随后,王毅静的助理带领记者沿着馆内的走廊参观,并逐一介绍了各间教室的适用项目以及所涉器械。记者发现,这里的区域设置十分合理,每一间教室的配备都很齐全,充分结合了瑜伽各个体系的特点,用最适宜的形式使其各安其位。

走至后院,一个生机勃勃的露天花园展现在了眼前。这里有挺拔的绿树,有盛开的花朵,有形态各异的绿植盆栽,还有一只慵懒地躺在地上打盹的猫咪,我们的到来未曾惊扰它的美梦。据介绍,这是教练与学员的休息之所。

十多分钟以后,王毅静的课程结束了,她披上外衣、擦干汗水,同记者微笑。这时,我没有看到一位从业十多年的瑜伽教练的架子,取而代之的是和蔼的神情、优雅的气质。王毅静给人以美的享受,这是一种知性的美,也是一种成熟的美。

我们坐在一张长桌的两侧,开始了一场奇妙的“瑜伽对话之旅”。

第一次创业:她是福州第一个瑜伽馆馆主

王毅静第一次接触瑜伽是在2003年。那时候,瑜伽在中国尚未普及,她在国内最早的一家瑜伽馆,即上海的气功研究所里尝试了瑜伽练习。

在那以前,王毅静几乎与运动“绝缘”,身体有些僵硬、劳损,当天练完瑜伽以后,王毅静感觉到身体轻盈了不少。自此,她便在这家瑜伽馆练习,坚持的时间之久超乎了她的想象。然而,王毅静毕竟不能长住上海,终究是要回福州的。

当时福州还没有瑜伽馆,王毅静为了把瑜伽更好地分享给大家,2004年在福州开起了第一家瑜伽馆。

王毅静回忆早年创业时的场景:第一次创业没有她预想中那样艰难,开馆伊始,就有许多对瑜伽充满好奇的市民闻风而来,他们成为了瑜伽馆的第一批学员。数次课程以后,这批学员深深地爱上了瑜伽,并坚持瑜伽练习。

王毅静的瑜伽馆开馆没多久,周边就有许多大同小异的瑜伽馆“拔地而起”。竞争对手的存在,并没有对王毅静的瑜伽馆造成多大的影响。她一直坚持着最初办馆的原则:做好分内之事,不与人争,通过提高瑜伽馆的综合实力来留住学员。

“我从来不在意竞争者有多少,如果学员不来了,一定是因为我不行,而不是别人也开馆了。瑜伽的市场非常大,只要我把自己做好,老学员会留下来,新学员会慕名而来。如果我没有用心对待学员,其他的瑜伽馆开了,学员在他们那里的体验比在我这里好,自然不会再来了。”

当时,王毅静做了一件十分大胆的事:在竞争对手越来越多的情况下,她在福州市区又开了两家瑜伽馆分店,甚至在北峰的山上也开起了静修中心。王毅静不是一个纯粹的商人,分店多了,不得不花更多的时间和精力在瑜伽馆的管理上,相对就削减了瑜伽练习和学术研究的时间。加之,王毅静在团课的施教过程中遇到难以解决的问题:“一对多”的教学无法让每个学员都接收到准确的信息,学员们对动作的理解各不相同,讲再多知识也无济于事。于是,她做了一个艰难的决定:停掉自己创立的瑜伽馆。

将王毅静再一次“拉”回到瑜伽教学事业上的是她往日的学生。为了满足他们继续跟在身边学习瑜伽的请求,王毅静只能在家“一对一”地施教。她没想到,这段时间的施教令自己和学员都收获颇多。“以前我觉得有些问题很棘手,但只是停留在思考的阶段,没有实验性,一些想法没有机会实践。‘一对一’的教学模式,促使我积极地思考,针对性地解决,我的教学方法逐渐完善。”

2008年,王毅静对普拉提的兴趣高涨,这是一种有别于瑜伽但又与之相似的新的体系。王毅静深入地研究、学习,在琢磨出一定的经验以后,尝试普拉提的教学。那段时间,王毅静也学了不少其他不同的体系,瑜伽和普拉提是其中最核心的两种,也是后来第二次创业的产物——“树之屋”时期学员最易接受、最受欢迎的项目。

随着学员增多,在家教学已经不能满足学员的需求,于是王毅静在福州五四路成立了一间小工作室。对学员来说,这无疑是天大的喜讯,前来“拜师”的学员络绎不绝,但是从长远来看,狭小的工作室显然是不够用的。王毅静本不想再开大的瑜伽馆,不想耗费心力,但是那几年的成长使得她的心静了不少,原先不能很好地胜任的事,她都愿意重新尝试。“树之屋”,正是那间工作室搬了新址后的瑜伽馆,在这里,王毅静得以在瑜伽教学的路上重新开始。

第二次创业:接天地之气的“树之屋”

“树之屋”的开馆在王毅静的眼里是一件顺势而为的事。“树之屋”的选址很精巧:绿树环绕、视野开阔、闹中取静,身处其中能呼吸到很好的空气,吸纳天地之精华。王毅静说,她很喜欢这里。

为了满足学员的练习需求,“树之屋”引进了最新的普拉提器材、Gyrotonic健柔器材,学员不仅能练习瑜伽,还能练习普拉提等其他相近的体系。

王毅静认为,执教瑜伽是一个深化学习的过程,期间产生的疑问都要及时解决,对自己、对他人都要认真负责。她为人处世的态度,使得她结交了许多同行业的人才,其中的部分知音曾是她的学生,如今与她并肩作战,成为“树之屋”教练团队里的成员。

“这些年我教过的每一个学生都很得意,我为他们如今拥有理想的生活而自豪。我的教练团队也常外出交流,教练们自觉计划好每年的学习、培训,不断提高自己。”王毅静指着不远处墙上的宣传栏,那里挂着几名教练的照片与简介,细看可发现,每名教练都有各自擅长的项目,且达到了一定的执照资格。“他们都是我曾经的学生。”说这句话时,王毅静的脸上泛起了幸福的“红晕”。

从一位资深的瑜伽从业者的角度,看这座城市瑜伽爱好者的变化,王毅静深有感触:“十几年下来,大家的身体和意识发生了翻天覆地的变化。现在我们常常能看到公园里有人慢跑、打球,健身馆里有人健身,瑜伽馆‘遍地开花’,学瑜伽似乎是一件很平常的事。可是在那个年代,大家普遍很懒,不喜欢运动,健身房的生意也没有现在这样火爆。当代人在满足衣食温饱之余健康意识也大大提高,现在练瑜伽的人和过去大不相同:过去人们练瑜伽的思想较为传统,对瑜伽的了解不太深刻,随着瑜伽的普及,我们希望学员能以更开放的思想练习瑜伽,感受当下,提高身体素质,在安全的基础上勇于挑战。教练们能随着专业能力的提高,提供更健康、更科学的教学。”

从学员谈到自己,王毅静坦言:瑜伽也让她的身体素质变得更好了。

“以前我没有运动基础,身体瘦弱,跑起步来很吃力,但是自从接触瑜伽,我开始关注身体上的‘动’,明显感觉到身体的改变。”王毅静很乐意将自己在练习中领悟到的经验传授给学员,帮助学员们更好地体悟瑜伽带来的益处。

“树之屋”的课程安排主要包括团课和私教,团课每天都有两三节,几个教练轮流上。王毅静一周只上三四节团课,多数时候都是在私教。考虑到精力分配问题,王毅静的私教课程一天最多也只上四五节,她希望在执教以外还能游刃有余地经营自己的生活、家庭。

与部分同行不同,王毅静不愿意践行“套路式”教学,每个学员在她心中都是珍贵的,每个身体都很特别,它们值得被用心呵护。因材施教,是王毅静如今坚持的教学理念,每个学员的诉求,她都尽力满足。

据介绍,“树之屋”的学员里有些是马拉松运动员,他们的侧重点是疾病的预防和康复;有些是高尔夫运动员,他们力求提高自身的运动表现和伤害的预防;有些是普通的瑜伽练习者,他们或是为了塑身健体,或是为了产后修复,每个人来到这里都有自己的期待……

最令王毅静印象深刻的是:前阵子,有一个孩子被诊断为神经萎缩,他的腿一瘸一拐的,针灸治疗效果不大,他的父母十分焦急。经亲戚介绍,孩子的父母得知了王毅静,于是特意从泉州坐动车来找她求助。看到这个可怜的孩子,王毅静很心疼,同意“试一试”。试过以后,王毅静信心倍增,她知道,自己可以帮助这个孩子。数周以后,孩子的病情得到了缓解。

王毅静说,她所从事的是一种高幸福值的职业,能够帮助他人改善生活质量。

在王毅静的故事里,“树之屋”充当着一个安乐之所的“角色”。在这里,无论是动物、植物还是人,都可以愉快地与大自然朝夕相处。修行瑜伽若是能吸纳天地之灵气是再好不过的了,“树之屋”满足了王毅静对瑜伽馆的所有的遐想。在这样的一个地方开始第二次创业,无疑是命运对她最好的眷顾。

王毅静:我从来没有停止过学习

“上善若水,水利万物而不争”本是《老子》中的名句,而王毅静的气质、品行与之十分契合。因为瑜伽,王毅静常出国进修,踏访了多个国家,出席了不同的场合,见识多了,王毅静对瑜伽的理解也更加客观了。

王毅静说,虽然她是国内最早取得瑜伽500小时执照的一批人,也是最早走出国门在这个领域深造的一批人,但是从整体来看,仍然是很年轻的一批修行者,远远达不到“大师”的级别。她并不想成为大家口中的大师,更多的时候,她像是一名初学者,不满足于现状,渴望学习新知识。如今,不同国家的瑜伽爱好者之间的交流更加便捷了,王毅静有机会直接来到顶尖的领域学习瑜伽、普拉提。每年,她都要消化、吸收大量的信息,十余年来从来没有停止过学习。尽管进修要花上不少的经费,但是在她看来,这些钱花得非常值得。

在王毅静创业、进修的过程中,她的家人从来不会干涉她的选择,他们默默地在她身后,给予最大的支持。王毅静正是因为得到了家人的支持,才能一直保持身心自由的状态,追求钟爱的事业。

“我们都需要运动,瑜伽、普拉提是其他运动的重要补充,人人早晚都需要它们,这可能是某个阶段的事,也可能是一些人一辈子的‘学问’。”王毅静说。