光与影的诉语

惠宏

三月,将自己浸泡在张治军的几十幅摄影作品里,如沐春风。

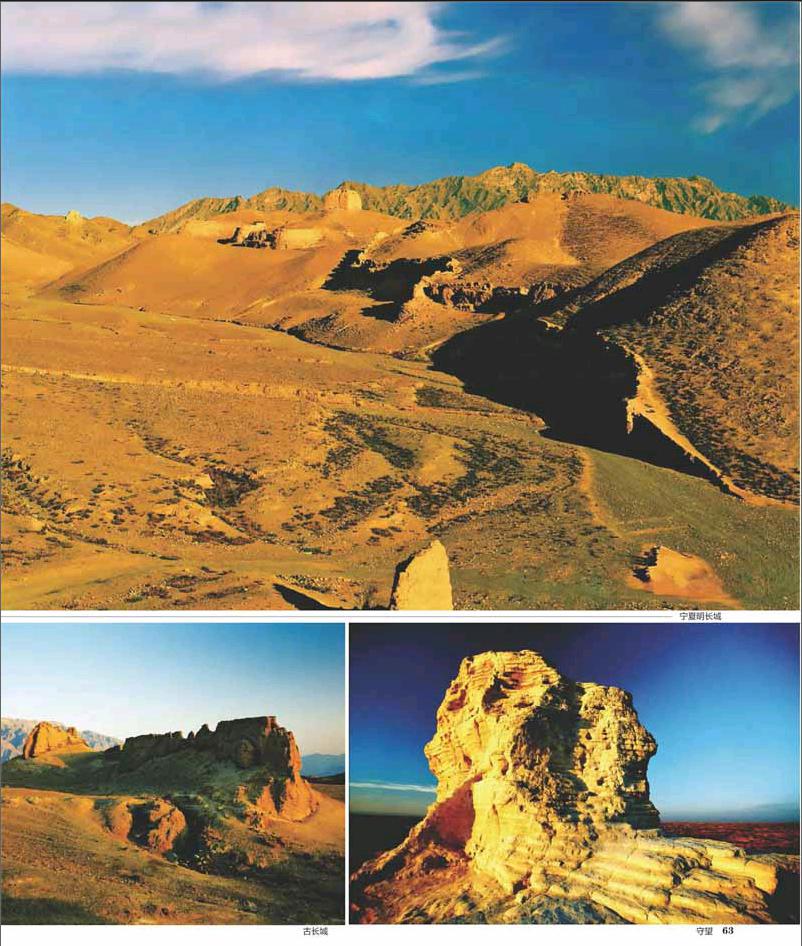

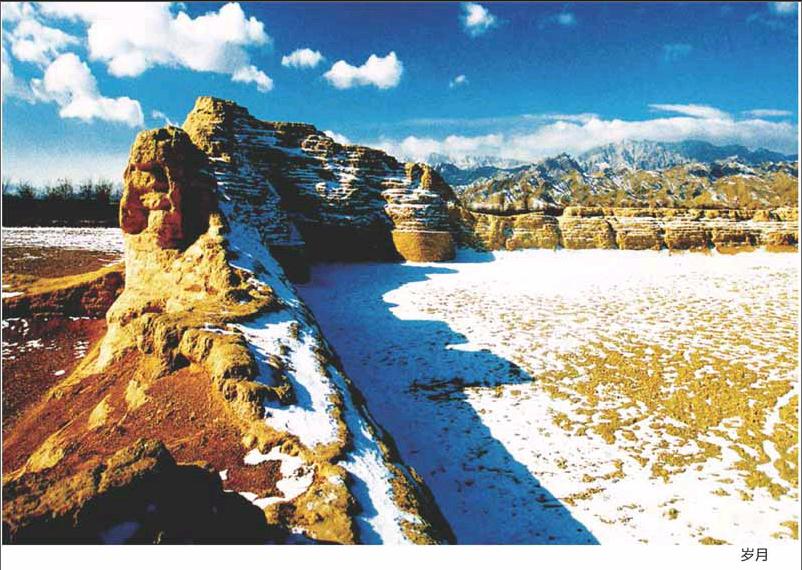

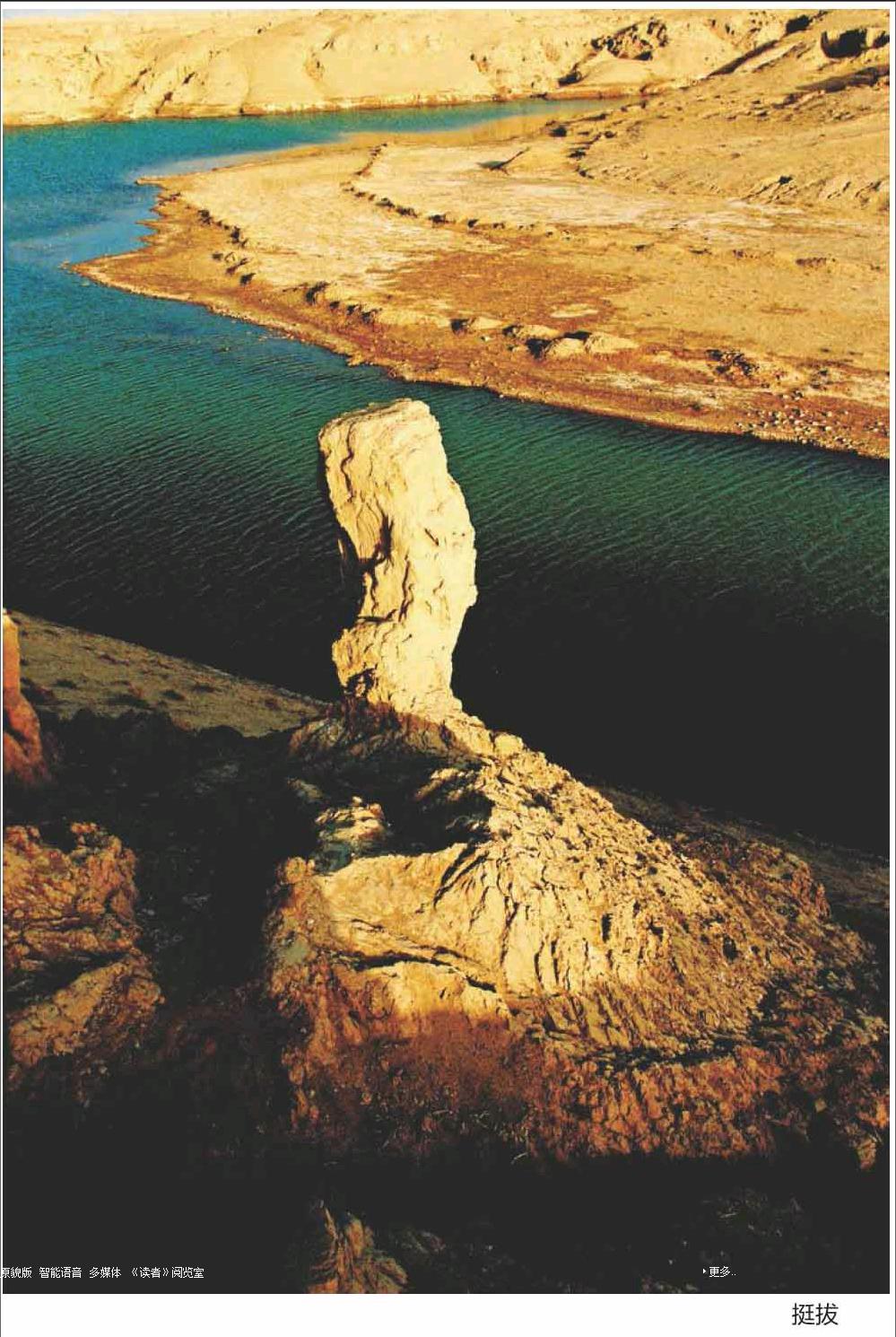

从塞北大漠到锦绣江南,那些凝聚在镜头下的山川河流:起伏的秀姿、蜿蜒的美态,仿若一幅幅古典的油画,呈现着摄影家对大自然的爱恋。观之,如饮甘醇;赏之,如临其境。比起他拍摄的那些大气磅礴的风光片,我倒更喜欢他拍的小景:夕阳西下,河岸边的蒹葭;古堡残垣,墙头散落的雪;苍鹰与鸟雀,残荷与旧工厂;黄土高原上放羊的老汉;雪域之上,虔诚顶礼的藏家女子等等,以其独特的视角表现出摄影者深切的人文情怀与艺术思考。

初识张治军是在隆德范家峡。听朋友说要来个摄影家,约了我一起随同拍照,并特意叮咛早六点之前必须起床,我却不以为然。第二天,朋友过来敲门的时候,我睡意正酣。她说摄影家已等在门外,我勉强爬起,来不及梳洗便奔了出去,一眼就看见一个背着“长枪短炮”的人,站在天际微亮的光里,一副天涯行客的样子。他只说了一句:“好光线马上要出现了,就那么一会儿宝贵的时间。”我这才明白早起正是为了捕捉那一缕初射的阳光,为了这珍贵的光,是不能睡懒觉的。他举着相机,追着光线,入迷地拍摄着晨光笼罩的山川,看着他眯起眼睛拍照的样子,我悄悄收起自己的手机,学着把手中的相机举起,突然发现,透过镜头的山川仿佛变美了,拍摄之美,让人忘了自己,忘了世界,原来摄影这般魅力无穷!

夏天的六盘山,清晨还是很凉的,等我们拍照回来已经九点多了,鞋子和裤脚完全被露水与泥土打湿了,黏在身上,很难受。张治军说这实在不算什么,他曾经因为过于专心摄影而从田埂跌下,扭伤脚踝,已经不止一两次了。至于翻山越岭,下河趟水,各种划伤,不能按时吃饭,睡不饱觉,均是常态。我这才明白平常看到的平面视角下的美图,在它的背面却或许暗藏着种种艰辛与危险。

张治军,20世纪60年代生人,1987年开始涉足摄影,就以很高的艺术表现力迅速成为摄影界备受关注的青年才俊,从区内至国内不断斩获各类摄影大奖,历任银川市摄影家协会主席、宁夏摄影家协会副主席,创作出大量优秀的摄影作品。著名作家张贤亮先生曾经于2001年给张治军的摄影集写过序,他盛赞这个年轻人以及他的摄影作品,将他称之为“有田园诗人风格的执着者”,乃是对他摄影作品中最显著风格的高度赞扬与凝练。张治军对于摄影的理解与挚爱,愈历岁月愈醇厚。在摄影的道路上,探索不止,佳作频出,除了精湛的摄影技术,还有一双善于捕捉景致的眼睛,他独特的审美情趣以及从容不迫的艺术表现力,使他成为一名优秀的摄影家。

唯有岁月赋予的静美情怀,才有诗意的摄影。这是张治军的摄影作品留给人们最深的印象。他拍的最多的是风光片,力在表现眼睛里的山河所拥有的千姿百态的美。画面干净大气,风格沉稳秀健,色彩丰富自然,往往能巧妙地借助一束光、一只苍鹰、一缕暗影,使作品具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力,正仿佛画家的画龙点睛之笔,又仿佛作家笔下美丽女子的明眸……他的摄影作品,仿佛又是一首诗歌、一曲民谣,在观赏者的内心之处,既能看见“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑,又仿佛诵读到“天高云淡,望断南飞雁”的开阔辽远。

夜深了,我还在继续翻看张治军拍摄的这些照片,一组2016年拍摄的西藏沿途的照片,它们散发出的纯净透明的气息,让人如临秋水, 深深打动了我,让我想起“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的诗句。布达拉宫广场聚集的人群,远隔万里都能传递出顶礼者的虔诚。他拍出了西藏的雄伟壮观,神奇瑰丽。另一组胡杨林的照片,崎岖的树干或倒伏或站立,那些透过树干的阳光,仿佛永远照耀着它们顽强的生命。他拍摄的残垣古堡系列,画面中的那一缕神思,那独有的宁静肃穆,动人心魄。

张治军的职业是警察,摄影只能在繁忙的警务工作之外。晨曦微露,人们还在酣睡,他已早早起来拍照,然后再赶去上班;夕阳西下,居家炊烟四起,而他正举着相机拍得忘情,满眼皆景,满心欢喜。如此不知不觉已三十载矣!连他自己都说不清走过多少地方,拍过多少景,出过多少照片了。他说还会繼续拍下去,直到老去,直到再也举不动相机。我想,摄影诗意了他的人生,人生又丰富了摄影。这大约是他一生中最大最深的意趣吧,如此一生甚好,如此不枉一生。