超临界流体萃取技术和设备及应用

金永强 李凯 周玉琴

【摘 要】超临界流体提取技米,是利用流体在临界点附近所具有的特殊溶解能力的特点,进行物质提取分离或提纯的高新技术,现已走向工业化阶段,显示出其独特的优点,对于从天然植物中提取有效成份具有广泛的应用前景。下面,本文就针对超临界流体萃取技术和设备及应用展开简单分析,以供参考。

【关键词】超临界流体萃取;技术;设备;应用

在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地依次把极性大小、沸点高低和相对分子质量大小不同的成分萃取出来。

一、超臨界流体的性质

气液平衡线的终点-临界点对应的温度和压力即临界温度(TC)和临界压力(PC)。临界点处气相和液相差别消失。温度和压力高于TC和PC的状态叫超临界状态(SC状态)。此时,该物质成为既非液态又非气态的单一相,称为超临界流体。SCF的相区在图的右上方,气液两相共存线自三相点(B)延伸到临界点(C)。超过临界点,气体不再因压缩而液化。当温度、压力均大于临界温度、临界压力时,便进入了超临界区SCF的性质介于液相与气相之间,其密度和溶解能力类似液体,而迁移性和传质性类似于可压缩气体。

溶质在SCF中的溶解度,随压力和温度的变化而有明显改变,特别是在临界点附近0.9二、超临界流体萃取技术和设备

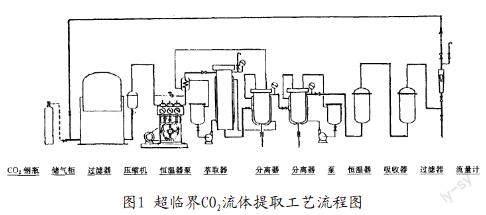

超临界流体CO2萃取过程工业化工艺流程如图:

从图中可知,过程主要设备有压缩机、萃取器、分离器及温度控制系统。超临界萃取过程是一个高压操作过程,装置的设计压力一般大于30MPa以上,主要设备都是二、三类压力容器;同时物料大多是固体,间隙操作是过程的特点之一,萃取器顶盖频繁地开启进出料,故对萃取器、分离器的设计要求较高,即物料进出口的拆装要方便、安全、可靠;对疲劳设计、快开密封结构设计、厚器壁的传热及装卸料的自动化等提出了较高的要求。当装置的规模增大时,在长径比不变的情况下,容器的直径增大,解决上述间题的难度加大。目前我国自行设计的萃取器最大直径是0.8m,而国外已做到2m以上。除了压力容器外,压缩机也是超临界流体萃取过程一个重要的设备。流体的压缩可用压缩机(柱式或隔膜式)或高压泵。前者设备体积较大,流体循环过程无相变;后者泵的体积虽小,但流体循环过程有相变,故需配冷冻装置。

三、超临界流体萃取的应用

(1)在食品工业中的应用

现阶段,在进行天然香料植物的香精提取、动植物的油脂提取等方面,超临界流体萃取技术都获得了广泛运用。其中一些技术早已实现工业化应用,例如,西德从1978年开始便相继建成了2×106t/年咖啡豆脱咖啡因和年处理2×104t啤酒花的工业化装置。日本富士香料公司也于1989年建成了1×300L的天然香料生产装置等。现在国外市场上已出现了由该技术制取的具有高附加值的天然香料、色素和风味物质等高质量的食品添加剂系列。此外,用超临界CO2进行食品杀菌也有研究,日本开发的非加热杀菌酵母失活技术已成功用于酱油酵母的杀菌处理,它的杀菌效率比一般杀菌技术高。

(2)在医药工业中的应用

就针对于医药工业来说,因为SFE技术自身的优势,使得其得到了广泛运用。从动、植物中提取有效药物成分仍是目前SFE在医药工业中应用较多的一个方面[1]。从各种动物中提取药物成分也得到了较多的研究,其中从鱼油中提取具有较高药用价值和营养价值的EPA和DHA是近年研究的热点,日本已成功地从多種鱼油中获得了这类高纯度生化药品。近年来,超临界流体技术在医药工业上的应用已不仅仅局限于萃取方面,随着研究的不断深入,利用超临界流体技术进行药物的干燥、造粒和制做缓释药丸已成为人们关注的一个新的热点。

(3)在化学工业中的应用

我国化学工业中SFE的应用研究也主要是在煤炭、石油、天然产物萃取及化学反应等方面。对不同产地煤在SFE、脱硫等工艺条件、动力学分析及萃取产物成分上开展了一些研究。最近,陈克宇等研究了在超临界水中聚苯乙烯泡沫的降解反应,就温度、时间和添加剂等因素的影响进行了讨论,结果表明,超临界水能将聚苯乙烯泡沫降解为油状产物,为消除这类物质的污染提供了一种经济快速的方法[2]。

(4)在天然色素中的应用

随着国际社会对用于食品加工、医药和化妆品的合成色素的限制和禁用,溶剂法生产的色素有异味和溶剂残留无法满足国际社会对高品质色素的要求,严重影响了天然色素的推广和应用。超临界萃取技术克服了以上缺点。因此,用超临界提取天然色素成了我国天然色素今后发展的一个重要课题。目前,超临界CO2萃取天然色素研究比较成熟的有咖啡因、胡萝卜素、辣椒红素、玉米黄色素、胭脂树橙、枸杞、番茄红等。采用正己烷等有机溶剂提取胡萝卜素,不仅要消耗大量的溶剂,而且产品必须除去所有溶剂,避免溶剂残留引起的毒性。超临界CO2萃取可以替代传统的溶剂法,有效地提取胡萝卜素。

四、结语

总而言之,通过今后进一步研究超临界流体萃取影响因素、超临界流体的性质等,结合其绿色环保、高效提取等优点,超临界流体萃取技术的应用前景将十分广阔。

【参考文献】

[1]韩玉刚,汪小舟. 超临界流体萃取技术的发展及应用[J]. 广东化工,2014,(12):104-105.

[2]霍鹏,张青,张滨,郭超英. 超临界流体萃取技术的应用与发展[J]. 河北化工,2010,(03):25-26+29.