城乡对比视角下农村大学生生态道德分析

摘要生态道德理念与特定生态环境中形成的生产生活方式密切相关。课题组对南京4所高校部分大学生进行生态道德水平与现状问卷调查。通过城乡大学生生态道德现状的结果对比,调查表明,当前农村大学生在生态认知、态度与行为方面的表现较弱,特别相较于城市大学生而言表现均差异较大。笔者剖析了问题存在的原因,提出了农村大学生生态道德养成教育效果的提升对策。

关键词大学生;生态道德;比较研究

中图分类号S-01文献标识码A文章编号0517-6611(2017)12-0252-04

AbstractThe concept of ecological morality is closely related to the production and life style formed in the specific ecological environment. The research team conducts investigation on some college students in Nanjing about the quality and current situation of ecological morality. By comparing the ecological morality quality of urban and rural students, the result shows that college students from rural areas have relatively worse performance in ecological cognition, attitude and behavior. The thesis analyzes the reasons for the problems, and proposes the strategies to intensify the effect of ecological morality education on college students from rural areas.

Key wordsCollege students;Ecological morality;Comparative study

自党的十八大明确提出全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体总体布局的目标以来,引发了全社会对生态文明建设的共振。2016年以来,习近平在调研中多次就生态文明强调:“走向生态文明新时代,建设美丽中国,是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容。”他要求“为人民群众提供更多生态公共产品,提高生活质量和幸福指数,让老百姓在分享发展红利的同时,更充分地享受绿色福利,使生态文明建设成果更好地惠及全体人民,造福子孙后代。”[1]生态道德指反映生态环境的主要本质,体现人类保护生态环境的道德要求,并成为人们的普遍信念和影响人们行为的基本道德规范。因此,生态文明建设的有效推进必然需要以提升公民生态道德素质为前提,这是一个相互促进、相互影响的良性循环。

对于当代大学生而言,他们的生态道德素质已成为全社会关注的核心问题。作为国家未来发展的高素质接班人,在生态文明建设的推进过程中,他们将会成为带动全体公民提升生态道德素质的主力军和先锋队。在一定程度上来讲,他们生态道德素质的高低将决定着国家生态文明建設的未来走向,以期在确保人类利益的整体性、长期性和最优化的同时,保护好人类的生存环境[2]。因此,了解当前大学生生态道德现状是生态文明建设的一项基础性工程,对推进我国生态文明建设具有较强的现实意义。

生态道德理念与特定生态环境中形成的生产生活方式密切相关。由于基础教育的薄弱,来自农村地区的大学生普遍在生态道德方面表现较弱。为此,课题组对南京4所高校部分大学生进行调查,采取问卷调查和半结构访谈详解的方式,对当前农村大学生的生态知识认知、生态问题关心度、生态意志等方面的基本情况进行探索与了解,特别通过城乡大学生生态道德现状对比研究,以发现目前农村大学生群体在生态道德素养方面存在不足的主要原因,并提供相应的对策建议。

1调查方案设计

为了解农村大学生生态道德现状,分析他们生态道德当前存在的主要问题,并据此提出一系列可行的对策建议,研究以问卷调查为主、个人访谈为辅的方式展开。

调查问卷在参考以往同类研究的基础上,结合实际情况加以完善,面向调查对象基本情况、生态知识认知、生态问题关心程度、生态意识和生态行为5个方面,共设置49个题项。题型以单项选择题为主,辅以部分多选式问题和开放式问题,其中单选题采用李克特五分法设置,从“很少”到“很多”5个等级的选项,分别赋予1~5分进行评价。所有问题在设计过程中都尽量做到贴近大学生的日常学习生活,突出现实性、生活化。在调查问卷形成后,研究对调查问卷进行了预测试,对问卷的信度、效度及一致性进行检验,整份问卷的Cronbach α值为0.73,问卷设计较好。

2调查及现状分析

2.1样本基本资料描述

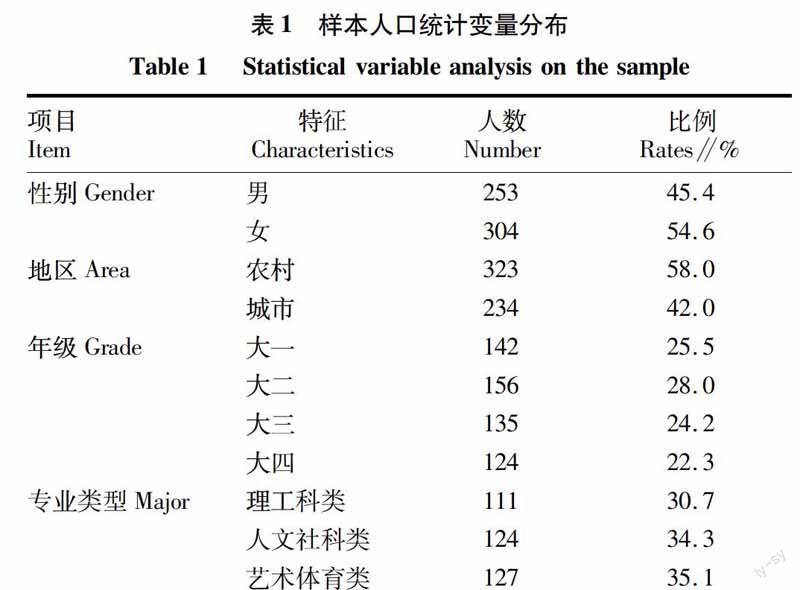

调查对象为南京4所高校(分别为南京师范大学、南京林业大学、南京财经大学、南京邮电大学)的在校学生,涉及工学、理学、农学、管理学、经济学、哲学、文学7个学科门类的本科生。此次调查共发出问卷600份,收回问卷578份,回收率达9633%。经仔细甄别及筛选后,剔除21份无效问卷,最终得到实际有效问卷557份,实际有效问卷率92.83%。

从表1中不难看到此次调查的样本具有以下特征:①男女比例、年级比例均基本持平,便于此次研究的开展与探索;②从学生来源地区的比例分布来看,与4所学校总体学生情况基本相似;③专业类型中,人文社科及艺术体育类学生略显偏多,但与所调查的4所高校学科特点分布基本相似。因此,此次研究收集到的数据可以用于进一步调查研究。

2.2农村大学生生态道德现状分析

2.2.1

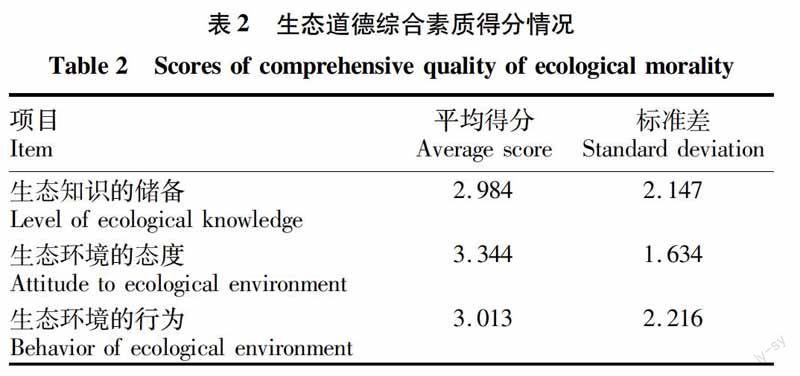

农村大学生生态道德素养综合水平较低。问卷通过25道单选题对当前农村大学生生态知识的储备、生态环境的态度和生态环境的行为3个关系的生态道德素质方面进行详细考量。根据调查结果(表2),受访农村大学生的总体生态道德素养不太理想,特别是生态知识储备方面表现较差。

根据生态知识储备方面的结果,323个学生在知识认知程度上的总体平均得分为2.984分。不难发现,当代农村大学生已有了一定的生态知识储备,但对具体的生态破坏问题还了解得不够深入。有相当一部分学生在回答基本常识类问题时做出了“一般”或“少”的选择。 同时,对“PM2.5”“黄金大米”等一些比较新的现象或问题,这些大学生的了解、认知程度就较薄弱;而对“臭氧层破坏原因”这类问题的得分就较高,甚是了解。所以,这在一定程度上这反映出农村大学生不太了解的往往是近年刚刚提出或发现的环境破坏现象。

农村大学生在“生态环境的态度”方面的得分较高,可以在一定程度上说明当代农村大学生大部分都较为热爱和向往大自然,并已然深刻意识到环境保护活动的重要性。例如,在“三废”排放的问题上,参与调查的绝大多数大学生都表现得较为气愤,39.4%的学生认为采取必要行动对这一现象给予及时制止极为必要,只有13.2%的学生认为“无所谓”。可见日益严重的环境问题和“生态文明建设”等理念的提出已然引起了众多农村大学生的重视。

然而,相当多的农村大学生对于生态道德的认知目前尚停在表层,在“生态环境的态度”方面的得分要远高于在“生态环境的行为”方面的得分。尽管很好地意识到了生态问题的重要性,但却往往没有转化为正确的生态道德行为。例如,在关于是否存在着乱扔垃圾、浪费水电、随意丢弃废旧电池等破坏生态环境的陋习的回答中,只有27.9%的受访对象选择了“很少”和“没有”,大多数大学生选择了“一般”,占58.7%,甚至有13.4%的大学生还选择了“很多”。由此不难得出这样的结论:尽管当代农村大学生对生态环保的认同越发提高,但生态道德意志还较为薄弱,缺乏较好的自控及调节能力,很少将其上升成为自身的日常习惯。

2.2.2

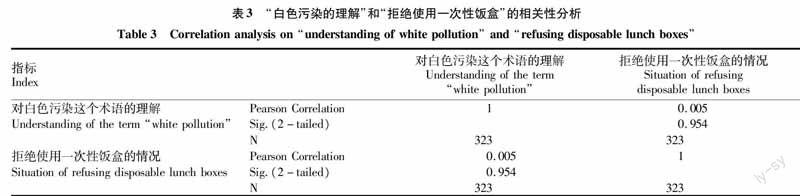

农村大学生在生态问题上存在“知行不一”的现象。根据SPSS软件的分析,发现生态知识、态度与行为之间存在较弱的相关关系。其中,生态意识与生态行为存在弱相关关系(皮尔森系数为0.197**),说明尽管生态意识影响生态行为不起决定作用,但大学生生态意识的提升却往往成为生态行为转变的关键。因此,不难推断大学生在生态意识上尽管表现得不错,但在实际生活中具体落实得还不够。

对“白色污染的理解”和“拒绝使用一次性饭盒的情况”进行了相关性分析(表3),皮尔森相关系数(Pearson Correlation)仅为0.005,这说明两者之间基本无关联,反映出了“知行不一”现象很严重。知道“白色污染”知识的大学生很多,但真正执行“拒绝使用一次性饭盒”的人数却不多,有近70%的大学生选择了“很少”或“一般”。再次印证了大学生的生态知识、生态意识与生态行为的相关性分析,同时也向生态道德教育工作者们进一步提出要求,要使当代大学生将生态道德意识固化为最终的实际行为。

2.2.3与城市大学生有差距,但随着年级增长差距减小。根据表4不难发现,农村大学生与城市大学生在生态道德素养各个方面上都存在一定的差距,尤其在“生态知识的储备”和“生态环境的行为”这两个方面差距较大。不过,随着大学入学时间的推进,这两类大学生群体在各方面的表现逐渐趋近,尽管依然存在差距,但在统计学上已不再具备显著差异性。

出现这一现象的原因可以主要归纳为以下两点。

(1)大众媒体使生态道德教育惠及每一个学生。根据问卷数据与交流访谈,受访的农村大学生绝大多数都认为在生态道德养成方面,家人对自己的影响非常小,政府部门宣传和法律、法规以及一些相关文件的影响也很低,作为学校教育的主要阵地的课堂教学更是退居到第3位,而影响源主要归于大众传播。特别是进入大学前,由于所处环境较为闭塞,包括电视、广播、互联网、报刊等在内的大众传媒影响较小,而进大学后,其影响力一下爆发出来,故很好地拉动了自身的生态道德素质表现。

(2)社会整体生态道德水平的提高。江泽民同志在《关于教育问题的谈话》中曾提到,“教育是一个复杂的社会系统工程,需要全社会的共同支持。”因此不难理解,农村大学生在大学学习前后生态道德素质改变较大。由于在农村地区,“生态环保”等理念依旧还是陌生词汇,所以农村大学生往往很难受到较高的生态环境教育。而进入大学学习后,外围环境的整体生态道德水平得到了质的提高,学生、学校和社会三方形成了合力,所以很好地推进了农村大学生在生态道德素养上的提升。

3建议对策分析

由此可见,尽管当代农村大学生的生态道德素质现状不容乐观,生态道德教育要获得预期效果,离不开切实有效的途径。因此要探索出生态意识培养的切实可行的实施途径与方法,通过多样化的形式将单一的生态道德教育从外求他塑逐渐转为内求自塑,变成自觉行动[3],有效运用多种途径加强生态道德养成教育的实效则可以切实改善这一不良现状。因此,根据当代农村大学生的生态道德现状,结合日常实际,探索出如下实施途径与方法。

3.1运用多方力量形成合力

生态道德素质的养成既受外在因素,诸如制度规范、理论教育、环境熏陶等影响,也受内在因素,诸如个体积极主动的修养与实践的制约。因此,只有内外因素相结合,共同作用,反复地进行道德实践,才能完成生态道德素质的养成。根据大学生的生活和学习环境,大致可以将道德养成的实践范围分为家庭、学校和社会,三者构成了生态道德养成教育的有机整体。但从调查获悉,目前农村大学生的生态道德认知和行为普遍只能从社交媒体获得理论基础,很少受到学校及家庭的影响。《21世纪议程》中论述到,教育是促进可持续发展和提高人们的环境意识以及解决发展问题能力的关键。教育对于改變人民的态度是不可缺少的,对于培养环境意识和道德意识、培养符合可持续发展和公众有效参与决策的价值观与态度、技术和行为也是必不可少的[4]。因此,要想提高农村大学生的生态道德素质,必须与其他类型的道德教育一样,完整地渗透到家庭、学校和社会的各个教育方面,推进“家庭-学校-社会”三位一体联合教育机制的建立,以形成三方合力。

3.2加大生态意识向生态行为的转化力度

道德有着更多的展现于行动中的品格而不只是表现为一种抽象的行为戒律。因此,道德必须通过实践去实现。换句话讲,参与才是学习,活动本身可以传导很多知识性的信息,并且教育人们什么应该做,什么不应该做。然而目前农村大学生的生态道德往往都还处于一种停留在表层的现象,“知”无法很好地转化为“行”,很难实现“知行合一”。因此,提升农村大学生的生态道德素质不能仅依靠口口相传的灌输式教育,更要引导他们进入实践环节,构筑以体验活动为基础的、动态的、开放的生态道德体验活动教育模式,积极引导他们将生态道德意识落实为一系列的具体行动。这些实践活动不但将学生的其他知识得到了实际运用,也让学生在一系列的环保活动中对生态意识得到了更为感性的认识,并进一步有点带面地带动全社会关注生态环境,使广大普通民众也成为生态德育活动的关注者、促进者和参与者[5]。

3.3营造有效的社会环境氛围

积极营造生态道德教育的良好环境氛围,社会环境氛围能与学生之间建立起相互作用、和谐发展的关系。“借山光以悦人性,假湖水以静心情”,不论何种教育,古今中外的所有教育家都十分重视这一点。尤其面对农村地区,“生态环保”等理念依旧还是陌生词汇,若想切实实现对农村大学生生态道德素质的提高,更需要从环境氛围的改善入手。同时,在氛围营造的过程中,生态道德教育工作者要深刻看到全面培养的重要性,促进理性、非理性因素,智力、非智力因素的统一和协调发展;注重农村大学生的体验、理解和感悟教育,增强学习者在学习过程中的内心感受,提高学习者的创新和应用能力,在环境状况和环保规则的认知基础上,积极提高参与生态环境行为的自觉性[6]。

参考文献

[1] 乔清举.心系国运 绿色奠基——学习习近平总书记的生态文明思想[N].学习时报,2016-07-28(001).

[2] 王国聘.生存智慧的新探索:现代环境伦理的理论与实践[J].南京社会科学,1997(4):15-22.

[3] 高健.论德育中大学生生态意识的培养[J].教育与职业,2014(20):61-62.

[4] 联合国环境与发展大会.21世纪议程[M].中国环境科学出版社,1993:297.

[5] 张洪春.“生态德育”及其嵌入高校课堂教学实践策略初探[J].当代教育理论与实践,2013,5(4):129-131.

[6] 周慧,聶应德.生态文明视野下生态公民养成机制研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2008,25(1):67-70.