国家财政性教育经费支出的历史回测与未来展望お

吕国光 吴洪亮 石雷山

摘要:国家财政性教育经费支出占GDP比例是国际社会衡量一国教育水平的基本标准。基于1950年至今的年度历史数据,测定1993年所确定的政策目标(2000年达到4%)缺乏内在逻辑,中国国家财政性教育经费支出占GDP比例2012年首次超过4%,达到428%。但428%是“十三五”期间乃至更长的时间周期的高点,升势不会持续,未来该比例将维持现状,一些年份会出现一定幅度的下降。2017年教育经费占比预计在428%以下,不高于2013年的水平。

关键词:教育经费;数据模型;回测

中图分类号:G4672文献标识码:A文章编号:1674-7615(2017)02-0016-06

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2017.02.002

一、问题的提出

国家财政性教育经费支出是全国各级各类财政性教育经费年度支出决算的总和。根据我国教育法律法规的规定和现行财政体制,国家财政性教育经费支出主要是由县及县以上各级政府(部分地区还包括乡镇、街道)的教育经费支出所構成[1]。

财政性教育经费占GDP的比例这一指标反映出一个国家对教育的重视程度,是世界衡量教育水平的基础线。1993年,中共中央、国务院发布《中国教育改革和发展纲要》提出,国家财政性教育经费支出占GDP比例2000年要达到4%[2]。但直到2012年这一目标才得以实现,比原计划推迟了整整12年,此项延误造成了2万亿元的巨大历史欠账、财政包袱和无法估计的信誉流失①。为何能持续延误10多年?

从2012年突破4%以后,该比例已连续3年超过4%。尽管从全世界范围内来看,财政性教育经费占GDP的比例,世界平均水平为49%,发达国家为51%,欠发达国家为41%[3],中国这一投入水平只是略高于欠发达国家平均水平。但随着经济持续下滑,人们开始担忧:未来几年财政性教育经费占GDP的比例增长趋势会否延续?拐点在哪里?

二、文献探讨

有学者采用公共产品理论,系统比较不同行业的产品属性及其演化,分析教育的产品供给具有“类公共产品”的属性,因此其较大的份额应由公共财政承担。此类研究在《国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020年)》中得到了充分的体现:“教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资,是教育事业的物质基础,是公共财政的重要职能。要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制,大幅度增加教育投入。”

那么,中国国家财政有无能力实现财政性教育经费占比达到4%呢?喻恺通过OECD国际比较发现,中国对教育的财政投入,无论在国际上,还是在本地区(东亚或太平洋地区),甚至在不发达国家中都处于较低水平,近30年的经济高速增长和巨大的GDP总量,完全有能力实现财政性教育经费达到GDP的4%的目标[4]。在教育内部,岳昌君从教育供给和教育需求两个层面,研究保障供给的可能性和教育自身对财政资金的现实需求[5]。民间批评对于此问题的研究和探讨思路基本是一致的:国际(或区域)对比。例如,北京市政协教科文卫委员会特邀委员王晋堂在2007年提议,希望北京市能够率先在全国实现教育投入占GDP4%。王晋堂的理由是:第一,4%的投入是一个和国际接轨的数字,第二,美国、日本、韩国、印度,GDP投入是47%~74%,如果中国低于美国、日本都可以理解,但是如果要低于印度(7.1%),低于韩国,这就说不过去了[6]。

4%目标为何一再推迟?总体来说,有两种基本观点。一种观点认为,4%目标一再推迟是由于客观原因导致的,如有学者认为由于中国GDP增长迅速,但财政收入占GDP的比例偏低造成教育投入份额很难到达世界平均水平。不过马志远(2011)反驳了这种观点。他通过比较分析OECD主要成员国在公共财政收入、教育支出结构上的差异,发现中国公共财政收入占GDP的比例虽然与发达国家相比有一定差距,但差距并不大,而财政性教育支出的比例却相对偏低[7],说明财政收入占GDP的比例偏低不是必然原因。喻恺的反驳意见是,“在公共教育经费投入上中国财政收支统计口径不是国际标准,但在评价教育经费投入强度时采用的则是国际标准。将以中国统计口径计算的结果与别国按照国际标准口径进行计算的结果进行直接比较,这种统计标准的差异实际上导致了计算结果的较大偏差,进而造成一种我国财政性教育经费投入占财政收支的比例已经较高、无需或无法提高的假象。”另一种观点则认为4%目标一再推迟是由于主观原因导致的,尤其是各级决策者的教育投入意愿比较低导致教育事业低水平投入。更多的民间批评和流行的观点认为,教育界在国家权力结构中较为弱势是直接原因。如艾萍娇就认为,“我国教育经费投入长期没有达到GDP的4%,主要就是因为教育拨款由政府部门说了算,学校只能讨钱花”[3],这种观点具有一定的代表性和普遍性。当然,也有观点认为其实中国财政性教育经费占GDP比例4%的目标早已实现。其理由是,前者属于财政支出,不存在“泡沫”的可能,是刚性数字,但是GDP的水分人所共知——在数字生官,官生数字的政绩考核模式下,国家财政性教育经费占比的分子是刚性的,而分母存在较大水分,必然造成财政性教育经费占比被低估[8]。

张宝贵将相关研究的问题归纳为三个方面:一是没有科学的假设,只是数字的简单对比。他批评说,多数人大都以国际比较为参照,推理过程三段论是:发展中国家财政性教育经费占比平均为4%,中国是发展中国家,所以,中国也应当不低于4%,其逻辑不符合科学发展的理性思维要求。二是理论假说过于简单,数学建模缺乏理论依据。三是依据难以说清的理论假说,得到无法用理论解释的数学模型。他认为,“数学模型构建的理论假设和对现实问题的解释只是停留在感性认识层面,没有上升到理性认识层面从而阐明其本质”是此类研究的共同特征。

本文假定,别国的平均数据无法提供有效的参照,即使本国的人均GDP、财政收入占GDP的比例、公共教育支出占教育财政支出比例、人均受教育年限的期望值、人口增长率等等变量可能与本国财政性教育经费占GDP的比例并无必然的联系,一国对教育事业的投入水平遵循着某种类似于物理学规律的法则,通过审视和提炼历史数据,我们也可以发现那些隐藏的规律与逻辑,并进行宏观预测。

三、研究过程与方法

1数据来源

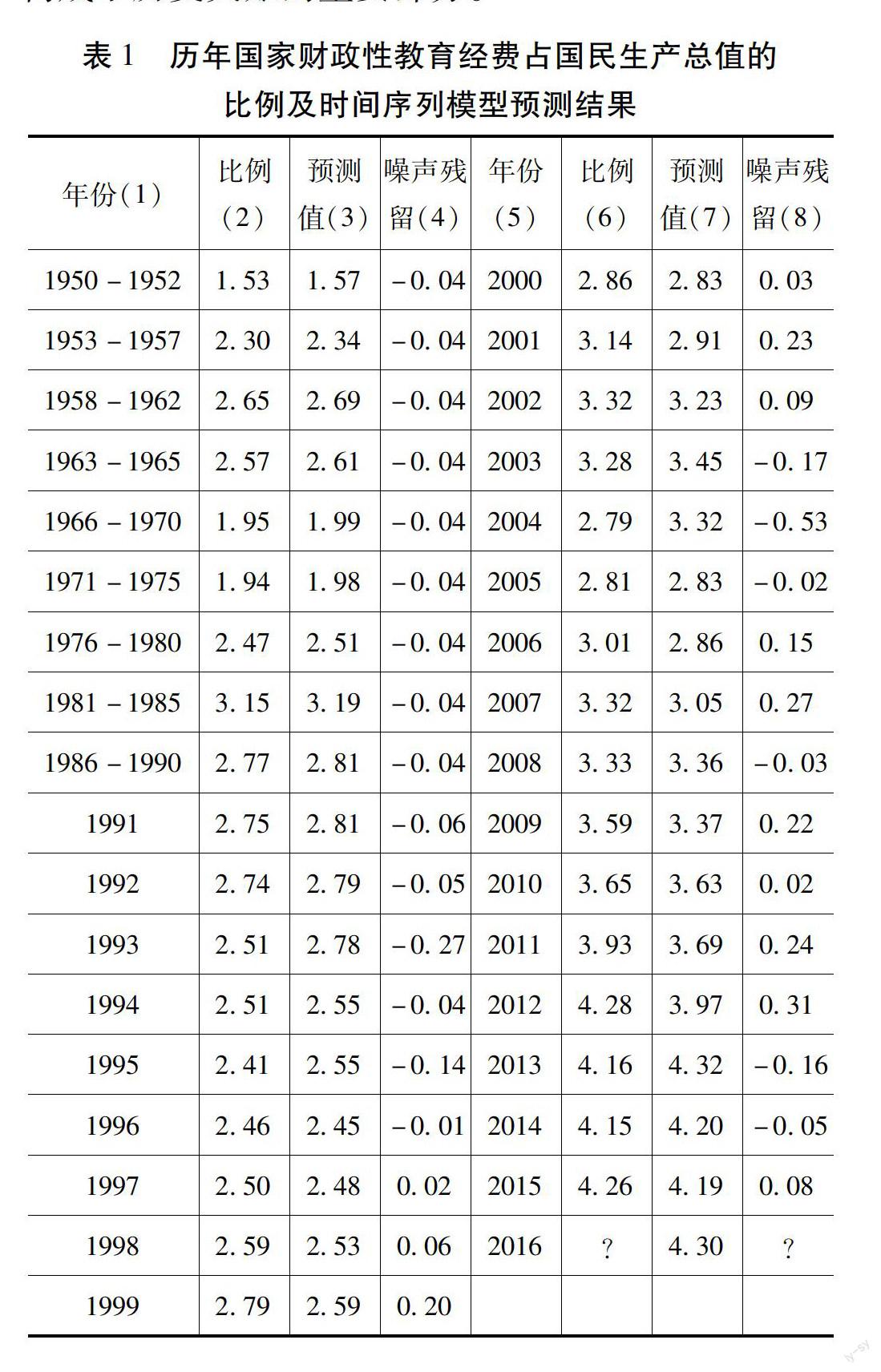

搜集1949年以来国家财政性教育经费占国民生产总值的比例年度数据,其中1992年之前的统计数据来MunCTsang[9],其余数据来自历年《全国教育经费执行情况统计公告》。详见表1第1、2列和第5、6列。

表1显示,1990年之前教育经费占GDP的比例每3年或每5年调整一次。其中,1950-1952年和1963年-1965年这两个时期是3年,其余是5年。在统计分析过程中,我们已将所有频率统一调整为1年。

1981-1985年国家财政性教育经费占GDP的比例是315%,是中国20世纪后50年的最高水平,直到2001年才得以突破。1950-1952年仅为153%,创造了教育经费占比水平的中国之最,为此后数十年打上了极深的印记和烙印,其影响和效应构成了历史欠账的重要部分。

从1986年到2000年,15年间教育经费占比均在283%以下,是全球主要大国中教育投入比例最小的国家。进入新世纪以后,2001年教育经费占比3%,虽然此后曾两次回调至3%以下(2004年和2005年),但很快又恢复至3%以上的水平。

2历史回测

为了初步整理数据,揭示隐藏在统计数据后面的规律,更加直观地显示历史性转折发生的时间节点,我们借用金融学家、美国学者Joseph EGranville于20世纪中期发明的MA模型采用统计学中移动平均的原理,将一段时期内的股票价格平均值连成曲线,用来显示股价的历史波动情况,进而预测股价指数未来发展趋势。该数学模型经过几十年的发展完善,已成为当今应用最普遍的金融分析模型之一。,对表1数据的走向和趋势进行回测。MA(Moving Average,缩写MA)模型,其通常做法是将短周期移动平均线和长期移动平均线绘制在同一个图例中,双线的交叉关系往往能比较直观反应数据的历史趋势和重大拐点。这里短周期均线我们选择5年移动平均线,长周期选择10年移动平均线。如此,1959年及以后的年份均可计算对应的5年移动平均值和10年移动平均值。MA模型图示结果如下:

图1中,5年和10年移动平均线有4个交点,分别是1966年、1976年、1989年和2000年。可以很明显地看到,当5年移动平均线由下向上穿过10年移动平均线时,教育投入占GDP的比例处于上升通道,反之,则处于下降通道。由此4点将整个60多年教育投入史分为四个时期:1966年之前,处于稳定增长通道中,1966-1976,逐年下降;1976-1989,快速恢复增长;1989-2000,进入调整下降通道;2000年以来在25%以上逐年增加,尤其是2009年加速增长,终于突破4%的历史性大关。从4个历史性转折点来看,教育经费投入占GDP的比例发生逆转,都是在国家政治或经济发生重大历史转折的年份发生的——1966年文革开始,教育事业遭受史无前例的破坏;1976年文革结束,教育经费占比触底反弹,教育事业快速复苏;1989年六四事件,社会撕裂,教育事业二次探底;2000年,进入新世纪,中国对外开放进入新阶段。

该MA模型还揭示:历史有其客观的规律性,若无重大的结构性改变,它都将在历史和文化的惯性作用下依常规运行,不会以人的意志为转移。如果有人在1966-1976年教育投入逐年下降的背景下,主张3%的教育投入目标,一定是荒唐可笑的,同樣,1989-2000年提出4%的教育投入目标亦属主观臆想,即使勉为其难得以实现,也因不具备持续增长的社会条件和体制背景而回归下降通道。

3未来展望

4%的目标达成以后,有学者认为“有必要继续明确教育支出的法定红线,不是上个世纪90年代确定的4%,而是明确到2020年,达到5%的投入水平。”厉以宁教授在2015网易经济学家年会上也表示,“4%的教育投资占GDP的比重是不够的,教育投资的比重一定要增大。”[10]不过,眼下,几乎所有业内机构都认为,中国2016年经济同比增速难达到7%的水平,2017年的情况更不容乐观。据推测,本轮中国GDP放缓将不再是暂时性,而可能是长期化的过程。在此背景下,教育经费占比突破并保持4%以上的世界平均水平以后,人们普遍担心该趋势可否延续。

为了对未来几年教育经费占比水平进行带有概率保障的点估计,我们使用表1数据,建立了占比变量的ARIMA(0,1,0)时间序列模型,该模型的相关参数见表2。

表2数据显示,ARIMA(0,1,0)时间序列模型拟合良好,噪声残留(见表1第4、第8列)较小,可以用于实际预测评估。详细预测结果见表1第3、第7列。

结果也可直观地图示如下:

根据此ARIMA(0,1,0)模型,2016年国家财政性教育经费支出占GDP的比例将达到430。2012年教育经费占比达到428%,此后三年年依次是416%、415%、426%,均低于2012年的水平。那么,2016年430%有无实现可能?抑或2012年的428%即是2020年之前的最高值?拐点是否已经出现?

为此,我们对图1中的历史性拐点发生期间的数据特征进行多方向提取,先后尝试过相对强弱模型、乖离率模型乖离率(BIAS)模型:乖离率(BIAS)是测量实测数据偏离均值大小程度的指标。当数据偏离平均值太大时,都有一个回归的过程,即所谓的“物极必反”。算法:BIAS=100*(当年教育投入占比-占比的5年简单平均)/占比的5年简单平均。、DIF模型等对历史数据回测,结果发现,前两者或者无法提取可以识别的信息,或者回测中遗漏过重要的拐点。DIF模型是一个例外,特介绍如下。

DIF模型拐点信号提取过程是,首先通过下式计算DIF值:

DIF=12年移动平均值-26

?厱 年移动平均

按照此算法,可得1975年以后各年份的DIF值。将计算结果与MA模型对比,同时标注在同一图例中,如图1。该值有正有负,正值表明教育经费占比为强势,负值为弱势。其次,对比基准财年教育经费占比数值、DIF与上一财年教育经费占比、DIF之间的关系,如果基准财年教育经费占比超过前一年,但DIF并不高于前一财年,表明拐点出现:未来几年教育经费投入将持续低于甚至大幅度低于基准财年教育经费占比水平。

历史回测结果显示,1986年、1991年、2003年三次大幅度减少教育经费投入占比,无一例外地被DIF模型准确识别。模型的有效性得到历史数据的支持,可以用于实测。

我们注意到,早在2013、2014财年,DIF依次为而042,0429,DIF连续两年创新高而教育经费占比未创新高——教育经费占比均低于428,依次为416,415。符合DIF模型拐点处数据的所有特征。因此,未来几年教育经费占比可能在40%-428%之间,不排除再次低于4%的可能性。从回测的结果来看,该结论尚未出现过例外。

四、结果与讨论

我们假定,任何可能影响教育投入的因素——经济形势、政治体制、社会心理或其他因素——实际上都反映在最终的博弈结果之中,教育经费占比如实地描述了博弈各方的行为和实力变化,研究该比例的变化在一定程度上可以把握未来发展的方向和中短期趋势。其次,在进行趋势预测与决策的时候,我们相信,趋势有势能或惯性,只有当它走到趋势的尽头,它才会掉头反向。最后,应用统计的方式,把历史图形中的高、低点,上升、下降趋势中的变化规律进行统计提炼,预测和评估拐点和趋势是带有相当的概率保障和历史回测依据的实证路线。

为什么4%的目标一再推迟?本研究认为,4%的政策目标延后12年实现,原因在于1993年时没有充分考虑实现目标的财政前提和历史限制等中国国情,从根本上说违背了经济和社会运行的客观规律与自然法则。政策目标一再落空势成必然,并非偶然。正如前文所说,1950-1952年,教育经费占GDP的比例仅153%,起点之低,史无前例。而对初始条件的极端敏感依赖性,是混沌运动的一个基本特征。经典动力学认为,初始条件的微小变化,对未来状态所造成的差别微乎其微,几乎可以忽略不计。但混沌理论认为,初始条件的十分微小的变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。西方流传的一首民谣更是对此作了形象的说明:“醉了一个农夫,丢了一颗铁钉;丢了一颗铁钉,少安一付马掌;少了一付马掌,跛了一匹战马;跛了一匹战马,摔坏一位将军;死了一个将军,输了一场战争;输了一场战争,亡了一个国家!”1950年代最早财政性教育经费占GDP的比例仅为153%,为此后几十年的教育预设了前提和基础,并一定会被一再放大。1981-1985年,教育经费占GDP的比例一度达到了315%,创20世纪下半叶中国之最,但难以改变混沌运动的初始条件和基本趋势:教育经费占GDP的比例此后快速回落,从1985年的315%一路滑落至1995年的241%。“2000年达到4%”应是在社会舆论的持续压力下做出的决策,而政策目标实现的可能性也是微乎其微的。

未来的教育经费占GDP的比例到底会达到多少?在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》前期的起草阶段,相关文本中曾有如下表述:“要满足2020年各级各类教育发展目标的经费需求,全社会教育经费总投入占GDP的比例在2020年至少需要达到7%;其中,财政性教育经费占GDP的比例应达到50%左右。”不过,由于种种原因,最终未能出现在所公布的最终文本当中。这表明,5%是最高限,短时间不会被突破。这与学者的研究与猜测是一致的。例如上海市教育科学研究院学术委员会主任胡瑞文通过对国家财政支出现状进行分析,对2020年的教育投入进行过测算,给出了教育投入低、中、高三套假设方案,即2020年财政性教育经费占GDP4%、45%和5%4%之后:2020年教育投入多少?21世纪网-《21世纪经济报道》[EB/OL].2012-3-16,http://learning.sohu.com/ 20120316/ n337938125.shtml。。他認为5%是不大可能的,以2008年中央政府的财政支出为例,中国国家财政支出根据用途分为三大板块:第一板块是政府公共服务支出(包括政府行政管理、外交、国防、公共安全和债务支出),占全部财政支出的292%;第二板块是社会民生支出(包括教育、科技、文化、卫生、就业与社会保障、环境保护、城乡事务与救灾等)占452%;第三板块是用于经济发展和设施建设的支出(包括农业、林业、水利、工业贸易发展和交通与城乡基础设施等)占256%。胡瑞文认为,即便经过支出结构调整,第二板块占全部财政支出的比例由452%上升为50%,能扩大的比例也只有48%。而由于全国卫生公共经费和社会保障及就业经费,长期以来在财政支出中比例严重偏低(分别只有教育公共支出的1/4和3/5),亟待提高。因此,不可能有较大比例切给教育,这就在一定程度上挤压了公共教育经费增长空间,也给实现财政性教育经费占GDP5%高方案带来了困难。因此,他的结论是,在2020年国家财政性教育经费占GDP45%的中方案是相对比较可行的,这与我们的研究结论差异较大。本研究通过测算发现,教育经费占GDP的比例已经达到了阶段性拐点,2012年中国国家财政性教育支出占GDP的比例为428%,这是2020年之前教育投入占比的最高水平,自此以后,教育投入占比进入新一轮下降通道,2013和2014年两度下降初步启动这个下跌过程,下一个拐点预计在40%左右。也就是说,教育经费占GDP的比例是“保4%”的问题,而不是争超2012年的阶段性高点的问题。

如何理解“2012年的428%是阶段性高点,短时期难以突破”的结论呢?实现并保持4%的政策目标,取决于财政体制的改革。而本次教育经费占比达到4%的主要原因是,继1993年《中国教育改革与发展纲要》之后,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》再次公开承诺2012年要达标,财政部把这个指标分解到各地,行政性力量起了很大作用,4%并不具有足够的财政体制保障和法律前提。一方面,当前中央和地方财政性教育经费绝大部分来源于财政预算内教育经费,以2009年为例,中央为979%,地方政府为975%[1],其他来源的占比不足3%。现行财政体制除了预算内经费外,无法统筹协调中央和地方政府数额巨大的预算外经费和包括土地财政收入在内的超过1万亿元规模的政府性基金,对中央和地方政府在全国财政性教育经费支出中的合理比例做出安排;另一方面,现行财政体制既不能对中央财政性教育经费支出做出约束性的规定,也难以督促地方政府确保财政性教育经费支出增长。就中央财政而言,除了对教育部直属高校拨款之外,主要是通过教育专项资金的转移支付对地方教育进行拨款,但各类教育专项资金对中央财政部门来说缺乏法律约束力,主动性、持续性和稳定性比较差,在程序上也主要依赖下级政府向财政部门“化缘”,容易发生权力寻租现象。

在现实层面,中国教育数量需求大幅度减小,持续增加教育投入比例的主客观的条件都将陆续减少。从2014年到2025年,我们各阶段学龄人口在未来几年会达到一个低点。也就是说从数量上讲,学龄人口处于历史上非常低的时期。特别是高中和高等教育学龄人口会处在历史最低的阶段。即使保持目前的招生规模,高等教育到2020年也可以实现50%以上的毛入学率,高中按照目前招生规模可以完全普及,因为2020年高中学龄人口比我们现在学生总数还少。也就说数量上需求压力不大。在法律层面,修改后的开始实施的《预算法》删除了以前预算审查和执行中涉及法定支出的规定,其中就包括不再提教育财政性投入要占GDP的4%“惯例”。在上述因素共同作用下,相信随着新预算法的实施,教育等领域投入取消“法定支出”红线后,教育支出占比难以持续,一些年份会降低到4%以下。

因此,我们的结论是,在财政管理体制没有发生根本改变的前提下,也许可以依赖行政力量短时间内将教育投入占GDP的比例提高到一定的水平,但原有的趋势仍旧按照某种自然法则延续,难以根本改变。

参考文献:

[1]文新华,鲁莉.如何落实财政性教育经费占GDP4%?[J].华东师范大学学报(教育科学版),2012,30(1).

[2]温家宝十一届全国人大五次会议作政府工作报告[S].2011-03-05

[3]艾萍娇.财政性教育经费 “两连降”不可轻视,北京青年报,2015-10-18

[4]喻愷.我国财政对教育的投入能力分析[N].教育研究,2009,351(4).

[5]岳昌君.我国公共教育经费的供给与需求预测[J].北京大学教育评论,2008,6(2).

[6]凤凰网教育.世界各国教育经费数据对比[EB/OL].2013-03-07,http://qd.ifeng.com/special/jyjf/detail.

[7]马志远.中国财政性教育经费占GDP 4%的可行性分析——国际比较的视角[J].教育研究,2011,(03)

[8]曹润林,陈情关于财政性教育经费占GDP4%的若干思考[J].地方财政研究,2014,(3).

[9]张宝贵.确定公共教育经费占GDP比重的依据——基于计量经济学理论的数学模型分析[J].复旦教育论坛,2009,7(4). Mun C. Tsang(1996).Financial Reform of Basic Education in China. Economics of Education Review,15(4):429.

[10]熊丙奇.教育投入不能满足于4%的水平[N].广州日报,2015-03-12.

(责任编辑蒲应秋)