国际祖传语研究焦点分析

提 要 本文介绍了将英文术语heritage language译作“祖传语”的理据,并基于对2002年创刊的《祖传语期刊》14年来所发表原创性论文的全面梳理,归纳总结出该领域的六个焦点话题:(1)“祖传语”与“母语”的术语辨析;(2)“祖传语者”界定中的语言能力与文化关联之争;(3)祖传语教育中的语言变体选择;(4)年龄、性别、阶层等社会因素对祖传语态度的影响;(5)祖传语权利的非完整性;(6)祖传语教育政策的社区性。文章对相关研究成果进行了评析,并指出了当前研究存在的一些不足。

关键词 祖传语;祖传语者;祖传语学习者;《祖传语期刊》

Abstract From the statistic analysis of the 14 years publications of the Heritage Language Journal, this paper summarizes six key topics in this field: (1) the difference between heritage language and native language; (2) the defining criterion of heritage language speakers: language competence and cultural associations; (3) variant selection in heritage language education; (4) the influence of social factors on the attitudes to heritage languages; (5) incomplete linguistic rights as a heritage language; (6) community-based heritage language education policy. These research results are then evaluated from linguistic, pedagogical and sociological perspectives.

Key words heritage language; heritage language speakers; heritage language learners; the Heritage Language Journal

一、引 言

加拿大是全球第一個將多元文化主义写入宪法的国家。1993年设立的“加拿大文化遗产部”重视土著语言及移民语言的保护和研究,并最早使用heritage language一词,用来指“(在加拿大)除英语和法语之外的任何语言”(Cummins & Danesi 1990)。美国也有大量的土著和移民群体,从20世纪90年代末起,heritage language作为一个通用术语逐渐在美国流行开来,“尽管这是一个新兴术语,但是在美国,这类语言的存在比整个国家历史还要悠久”(Fishman 2001:81-89 )。不过,这一术语主要在北美地区使用,其他地区更多使用“家庭语言”(home language)、“社区语言”(community language)、“外来语言”(allochthonous language)、“民族语言”(ethnic languages)以及“少数族裔语言”(minority languages)等说法(Van Deusen-Scholl 2003)。

起初,人们将heritage language定义为“除英语以外的所有语言”,斯坦福大学教授Valdés(2001)将其限定为“除英语以外的所有移民语言”,Fishman(2001:169)则把土著印第安语也纳入其中,并将定义细化为“除英语以外的、与个人有着某种文化关联的语言”。

目前术语heritage language在国内有多个译名,包括“遗产语言”“传承语”“继承语”“族裔语”“祖裔语”“族裔传承语”“祖籍传承语”和“祖语”。在这八种译名中,除了“语”字外,出现最多的是“祖”“传”和“承”三个字。笔者建议取其中的“祖”和“传”两个字,将heritage language译作“祖传语”。之所以采用“祖”字,是因为一些西方学者(如Grinevald & Bert 2011)常常将heritage language等同于ancestral language(祖先的语言);之所以采用“传”字,是因为这方面的研究就是为了“传承语言文化”。同时,“祖传”一词常常表明某物具有一定的价值,值得珍惜并传承下去,如“祖传手艺”“祖传秘方”等,并且表达出heritage一词所具有的“语言资源”含义,即译名“遗产语言”欲传达的意义。最后,通常在提到“祖传(的东西)”时,人们往往担心能否继续传承、会不会失传这类问题,这正是heritage language目前所面临的最大问题。

与“祖传语”紧密相关的两个术语是:“祖传语者”(heritage language speakers,HLS)和“祖传语学习者”(heritage language learners,HLL)。前者指的是“因为家庭背景而具备祖传语身份和能力的人”,他们既认同该语言又会说该语言,是传承语言的主力;后者指的是“学习某种祖传语的学生”,常常出现在祖传语教育话题中,有学者(如郭熙 2015)将其译为“祖语生”。虽然前者强调的是“讲话人”身份,而后者强调的是“学习者”身份,但是两者都有语言能力上的要求。Van Deusen-Scholl(2003:221)就指出,只有那些已经在家庭环境中习得一定程度祖传语的学生才能称作“祖传语学习者”,而那些没有任何祖传语能力,仅仅因为与该语言具有种族或文化关联而去学习的人应该称为“有祖传语学习动机者”。无疑,这一界定将不具有语言水平但通过课堂学习获得祖传语的学习者排除在外了,因而缩小了祖传语学习者的范围,便于在祖传语研究中分类观察,在教育实践中“因生施策”。

近20年来,祖传语与祖传语教育受到越来越多的关注。研究发现,与母语(ML)、外语(FL)或第二语言(L2)学习者相比,祖传语(HL)学习者在语言基础、语言情感、学习动机、文化认知等方面都存在差异,需要提供专门的课程以满足其特殊的学习需求。相关研究成果部分揭示了祖传语学习者在语言习得、迁移、磨蚀、认同等方面的规律,探索了祖传语教学的价值、目的、特点和要求,在多个学科领域产生了重大影响,使其成为语言规划领域一个新的研究热点。

为了从总体上把握国外在祖传语研究领域取得的成果,了解当前讨论的焦点话题,推动相关研究在国内的开展,本文拟对本领域唯一的专门性学术刊物《祖传语期刊》(Heritage Language Journal)①进行全面梳理,分析其创刊以来所发表原创性论文,归纳总结该领域的一些焦点话题,对研究成果进行评析,并指出当前研究存在的不足。

二、《祖传语期刊》研究内容

(一)《祖传语期刊》出版概述

1999年10月14日至16日,首届“祖传语研究大会”在美国加利福尼亞州召开,会议出版了论文集《美国祖传语:保护国家资源》(Heritage

Languages in America: Preserving a National Resource)。随后,美国教育部成立了“国家祖传语资源中心”①,并在加州大学应用语言学中心创建了“祖传语发展促进联盟”②。2002年,国家祖传语资源中心和加州大学洛杉矶分校(UCLA)国际研究所合作创办了祖传语研究的专门性刊物《祖传语期刊》,美国迈阿密大学的Andrew Lynch教授担任主编。一些国际知名的语言政策与规划研究学者,如以色列特拉维夫大学的Elana Shomamy和澳大利亚墨尔本大学的Joseph Lo Bianco,都是该刊的编委会成员。十多年来,在祖传语研究领域,该刊一直处于学术前沿。

经过紧张筹备,2003年秋天《祖传语期刊》出版了第1期。从2003年到2007年,每年出版1期;从2008年起,每年出版2期;从2011年至今,每年出版3期,分别在每年的4月、8月和12月出版。从2003年第1卷第1期至2016年第13卷第3期,《祖传语期刊》一共出版发行13卷26期,发文量达到169篇,其中实证性研究102篇,理论探讨及现状描述44篇,另有23篇书评。

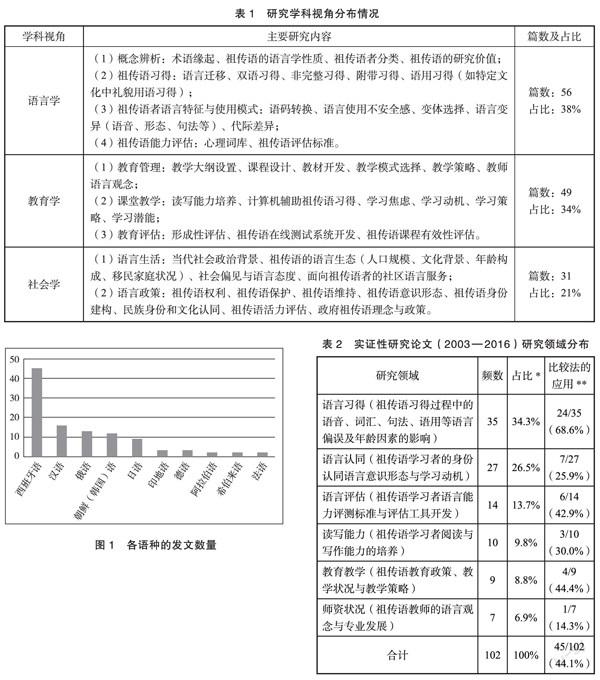

下面从研究语种、研究学科视角和研究领域三个方面来考察《祖传语期刊》历年来的发文情况。

(二)《祖传语期刊》各语种发文情况

从语种看,该刊研究案例中涉及的语言种类较多,已达20多种,但每个语种的论文篇数并不均衡。其中以西班牙语为研究对象的共45篇,高居榜首;排在第2到第4位的是汉语(16篇)、俄语(13篇)和朝鲜(韩国)语(12篇)。可以看出,探討西班牙语祖传语的论文数量比后面三者的总和还要多。排在第5到第7位的分别是日语(9篇)、印地语(3篇)和德语(3篇),另外,涉及阿拉伯语、希伯来语、法语、高棉语、波斯语、波兰语、土耳其语、旁遮普语、葡萄牙语等语言的论文,目前仅有1—2篇。图1以柱状图的形式呈现了各语种的发文数量。

(三)《祖传语期刊》研究学科视角

从研究视角看,在146篇原创性论文中,绝大部分研究可以归为以下三个学科视角:语言学、教育学和社会学。其中,语言学视角的祖传语研究包括祖传语概念辨析(如术语缘起、祖传语的语言学性质等)、祖传语习得(如双语习得、非完整习得、语用习得等)、祖传语者语言特征与使用模式(如语码转换、语言使用不安全感、变体选择、代际差异等)和祖传语能力评估(如心理词库、祖传语评估标准等);教育学视角的祖传语研究包括教育管理(如祖传语课程、大纲、教材等)、课堂教学(如读写能力培养、计算机辅助祖传语习得等)和教育评估(如祖传语在线测试系统开发、祖传语课程有效性评估等);社会学视角的祖传语研究包括语言生活(如当代社会政治背景、祖传语人口规模、文化背景、年龄构成等)和语言政策(如祖传语权利、祖传语保护、祖传语活力评估、政府祖传语理念与政策等)。

有的论文兼用了两种学科视角,在统计时,根据文章整体内容的侧重进行了取舍。另外,还有10篇文章不属于上述学科视角(包括祖传语研究综述、祖传语研究方法探讨等)。从统计结果看,语言学视角的论文数量最多,占比达到了38%,教育学视角的研究数量也不少,占比达到了34%,但社会学视角的研究数量较小,占比仅为21%,说明目前对于祖传语的社会语言生态和语言政策研究还有待加强(表1)。

(四)《祖传语期刊》研究领域分布

从研究领域看,在全部102篇实证研究中,研究人员大多采用民族志调查方法,通过问卷、观察、访谈等手段,研究祖传语及祖传语教育的现状,涉及六个重点领域:(1)祖传语习得过程中的语言偏误及年龄因素;(2)祖传语学习者的身份认同、学习动机和语言意识形态;(3)祖传语学生语言能力评估;(4)祖传语学习者读写能力的培养;(5)祖传语教育政策与教学策略;(6)祖传语教师的语言观念与专业发展。

考虑到祖传语研究中通常会采用对比分析的方法,即与母语、二语或外语在语言特征、教学方法、学习策略等方面进行比较,在文献梳理时特别对该方法的使用情况进行了统计。表2呈现了实证性研究论文(2003—2016)的领域分布和比较法使用情况。

上面介绍的各个研究领域涉及很多具体话题,为了更深入地理解和更准确地把握历年来祖传语研究的关键成果,下文将对其中的六个焦点话题进行专题介绍。

三、祖传语研究关键话题

基于对《祖传语期刊》所发表原创性论文的总结和梳理,依据发文量、学术影响力和争论程度,本文从数据和话题中提取出六个焦点话题:“祖传语”与“母语”的术语辨析、“祖传语者”界定中的语言能力与文化关联之争、“祖传语教育”中的变体选择;社会因素对祖传语态度的影响、“祖传语权利”的非完整性和“祖传语教育政策”的社区性。下面分为六个部分进行专题介绍。

(一)术语辨析:“祖传语”与“母语”的区别

“祖传语”不等于“母语”,两者尽管有许多重叠之处,但还是存在许多不同点。

首先,母语概念并不和语言地位、语言活力等因素相关(方小兵 2015),而祖传语必须是一个国家的弱势语言,而不能是主导语言或强势语言。比如在美国,英语是许多人的母语,但不会被视作任何人的祖传语;同样,在加拿大,英语和法语是许多人的母语,但不能视作其祖传语。因此,移民如果来自英语国家(包括印度、尼日利亚等国),从小在家中习得英语,就不能归为祖传语者,而只是英语母语者。母语和祖传语的这一区别表现在宏观领域和群体层面。

其次,在微觀和个体层面,母语通常是一个人最早习得并掌握得最好、使用最为频繁的语言(方小兵 2015),而祖传语则相反,它不一定是一个人最早习得的语言,而且更为重要的是,它常常是掌握得不好(不完全习得或语言磨蚀)、使用较少(功能域狭小)的语言,在日常生活中仅处于消极待用的地位。有学者认为,祖传语是“因语言环境改变而未能完全学会的母语或第一语言”(Polinsky & Kagan 2007: 368-395),是“与生俱来且有特殊情感关联,但很少在日常生活中使用的语言”(Van Deusen-Scholl 2003:212)。类似的,英文维基百科①也指出,祖传语是“非完整习得的家庭语言,在大的外部社区中较少使用”。可以说,“不完全习得”和“使用域有限”是祖传语的重要特点,而母语概念没有这些特点。

这里也就出现了一个问题:祖传语者是否属于该祖传语的母语者?Montrul(2011,2013)认为答案既是肯定的,也是否定的。在语言习得的初始阶段,祖传语学习者和单语母语学习者没有任何差别,但是由于言语社区环境的限制,祖传语学习者在句法、词汇、语义与语用等方面都表现出不同程度的缺陷,很难视作该语言的母语者。如果母语性是一个连续体,那么母语单语者处于一端,第二语言学习者处于另一端,而祖传语学习者位于中间。因此,祖传语者可以纳入一些学者提出的“半母语者”概念范围(班弨 2008)。

总之,祖传语不是传统意义上的母语,祖传语者虽然大多从小就习得该语言,但却无法以“母语者”自居。祖传语学习者的母语输入不足是祖传语研究的重要话题,该研究可以帮助人们了解母语习得至少需要多少时间才能保证母语的最终建构和完整习得,也有助于了解外部因素(如社会因素)和内部因素(如学习者心理因素)在语言习得中所起的作用。

(二)祖传语者的界定标准:语言能力与文化关联之争

祖传语者概念的界定存在两种相互竞争的视角:文化角度或纯粹的语言角度。一些学者(如Fishman et al. 1977;Kondo-Brown 2003)认为,祖传语是在文化、种族或宗教等方面与个人具有某种关联的语言,因而界定祖传语者的标准是语言认同而非语言能力,祖传语者是某一少数民族文化的成员即可,是否具有该语言能力并不重要。这其实是将祖传语识别为文化溯源的一种方式,这个概念对于社会学家、人类学家和社会心理学家非常有用。然而对于语言学家和语言教师而言,研究祖传语的目标是使特定人群能够更地道、更流利地使用该语言。对于这类研究人员,Valdés(2001)提出的基于语言的定义似乎更有用:“祖傳语者是一个自小在非英语家庭环境成长起来的双语人。”Wiley(2001)也认为,真正的祖传语者即使不会讲该语言,也至少应该能够听懂,他断言:“没有相应语言能力的祖传语者在教育学上没有任何意义。”

虽然“语言能力”和“文化关联”是界定“祖传语者”的两个最重要的标准,然而学习者的实际语言能力究竟需要达到什么水平?最低(单项语言能力)应该符合什么要求?文化关联又在多大程度上起作用?在家庭被动习得祖传语的学生一定就具有文化认同需求和语言寻根愿望吗?这些都是存在争议的。比如,一个学生坚信希腊语是他的祖传语,但他仅仅能听懂几句希腊语,是否可以被归为祖传语学习者?又比如,一位拉丁裔美国青年,虽然既能听懂又能讲西班牙语,但自己并不认同“西班牙语(母语)说话者”身份(Spanish speaker),这样的人是否可以视作西班牙语祖传语者?

为了解决这一问题,Polinsky和Kagan(2007)提出了广义祖传语和狭义祖传语的区分。广义祖传语指的是与个人有着某种关联的任何非主体民族语言,不考虑讲话人实际的语言能力,这样的祖传语者是“一个对该语言有情感依赖和渴望学习的人”;狭义祖传语指的是个人成长过程中家庭所使用的语言,祖传语者能够说或至少能听懂该语言。狭义的祖传语者必然是一名双语者,因为如果是一名单语者,只能说某种移民语言,而不会英语,那么他就是那种移民语言的母语者,而不属于祖传语者的范围。类似的,Carreira(2004:1-18)将“祖传语学习者”这一概念与“二语学习者”(SLL)、“一语学习者”(L1L)区分开来:与二语学习者不同,祖传语学习者是在语言方面有家庭背景、文化方面有身份标志的学生;与一语学习者不同,祖传语学习者不能通过在家庭和社区充分接触其语言和文化来满足基本的语言和身份需求,他们只能依靠在学校的语言学习来满足这些需求。

(三)对民族身份的超越:祖传语教育中的变体选择

在祖传语认同中,可能会出现“跃层现象”,即祖传语者超越自身的民族身份,认同更高层次的文化身份,从而影响祖传语教育中的语言变体选择。

例如,北美有大量移民家庭以西班牙语为祖传语,然而学校应该以哪种西班牙语变体作为目标语言来教学?到底是欧洲的西班牙语,或是南美的西班牙语,还是墨西哥的西班牙语?由于其“祖先”来源地不同,他们有不同的文化类型,在语言变体的选择上也不完全一样。来自各地区的移民家庭所使用的西班牙语不仅在发音和词汇上存在地区变异,而且句法规则、语用规则及话语组织方式上也存在一定程度的变异(Beaudrie & Fairclough 2012)。因此,在语言学习过程中,什么是正确规范的西班牙语?如何向西班牙语母语者靠拢?这些都是祖传语教育中必须解决的实际问题。

通常,人离家越远,其认同范围往往就越大。例如,来自印度的移民很可能鼓励他们的孩子学习印地语,尽管其母语并不是印地语,而是印度各邦的语言——这些语言之间并不是通用语与方言的关系,而是完全不同的语言(Wiley 2013)。那些原先说旁遮普语、古吉拉特语或泰卢固语的青少年往往会选择学习印地语,从而接触故土文化。印地语虽然不是他们的祖传语,但作为沟通更为便利的语言,将他们与社区的其他成员联系起来。在公共领域中,这些青少年原先狭隘的民族身份让位于“印度人”这个更大的文化身份。非洲移民家庭的祖传语教学中也出现了类似的情形。例如,一些非洲裔美国人并不将祖父的母语作为自己的祖传语,而是选择了斯瓦希里语,因为它是非洲的一种通用语,使用人数众多,有更高的实用价值(Lynch 2014)。在这种情况下,“祖传语”实际上是一种替代语言,移民凭借这一语言与更广泛的祖传文化相连,“祖传语言语社区”成为了一个“想象的共同体”。

类似的,尽管美国许多华裔移民的家庭语言实际上是相互之间不能通话的汉语方言,但移民到美国后,他们大多鼓励孩子学习普通话,将中国的国家通用语作为其祖传语,而放弃各地的方言(Wiley 2001)。变体选择是祖传语教育中不可忽视的影响因素,对于学习者的语言认同、学习动机、语言迁移、文化摄入等都有重要影响。

(四)年龄、阶层与性别:社会因素对祖传语态度的影响

许多研究揭示,年龄、阶层和性别等社会因素会对人们的祖传语态度产生影响,这也在一定程度上说明了认同的建构性和动态性。

首先,儿童早期可能会因为受到主流語言强势话语的影响,对祖传语产生偏见而不愿意接触和学习,但是随着年龄的增长,种族认同意识会在社会化过程中逐渐增强,到了中学阶段,会出现不同形式的“母语寻根”的动机表现,表现出希望与同一祖传语社区成员交流并成为共同成员的愿望。He(2006:19)指出:“许多以汉语为祖传语的大学生经常声称,他们年轻时不喜欢学习中文课程,那是因为他们缺乏与家庭文化传统保持联系的愿望,而现在他们已经完全成长起来了,准备好去拥抱他们的文化遗产,渴望学习汉语。”Chinen和Tucker(2005)在洛杉矶的周末日语祖传语学校也观察到同样的现象。在对七至十一年级学生进行的比较统计分析中,作者发现,那些年龄较大的学生对日本民族认同感更为强烈。作者提出:“也许民族认同的形成需要一定时间的‘酝酿才能真正成熟。”

在某些情况下,家庭经济地位对于祖传语学习者的语言能力和语言意识形态都具有重要的影响,但这两个作用值是相互对立的。例如,在得克萨斯州的拉丁裔美国人中,经济地位较低的成员在日常生活中更多使用西班牙语,语言能力较强,但他们有向上流动的欲望,就语言意识形态而言,倾向于放弃西班牙语,渴望有较强的英语能力,因为在他们的语言观念中,英语是经济成功的象征。相反,中产阶级的拉丁裔美国人虽然西班牙语相对水平较低,但他们更乐意保护祖传语遗产并维持其文化身份,对于子女学习西班牙语也持有更为积极的态度。也就是说,生活和文化水平越高,越有“寻根”的愿望和热情。Lynch(2003)认为:“这也许是因为他们已经达到一定的社会经济地位,对他们而言,西班牙语已经不再是经济成功的障碍。”根据马斯洛需求层次理论,他们已经从安全需求上升到尊重需求和自我实现需求,对自己的民族特性和文化更加自信,更愿意将祖传语作为自己的“标记性”特征。

就性别差异而言,通常男性对祖传语的态度更为积极,也更愿意维持祖传语的文化传统。例如,美国墨西哥裔男性在日常生活中使用的西班牙语比女性更多,这其中除了男性对于家庭和族裔的责任感更强外,还可能因为女性通常受雇于一些英语必不可少的服务行业,她们以标准的英语发音和流利的英语口语而自豪;男性则通常在工地、车间、农场工作,上班时不大需要说英语,他们钟情于自己的祖传语,在一起时常常用西班牙语打招呼、开玩笑和谈心。在美国南部的一些大学里,西班牙语已经成为墨西哥裔美国男性大学生用来建立团队和开展活动的语言,具有一定的“隐威望”。在这些祖传语群体中,英语常被描述为一种更“女性化的语言”,是“背叛者”的语言,是迫不得已才使用的语言。

(五)祖传语权利:非完整的语言权利

语言权是各国学者及一些国际组织经常讨论的话题。欧洲一般使用“语言人权”的说法,而北美一般从“民权”角度探討语言权。

欧盟重视保护地方性语言和少数族裔语言的权利,由欧洲委员会制定的《欧洲地区性或少数民族语言宪章》(1992年)和《保护少数民族框架公约》(1994年)规定,“政府机构的窗口部门有责任提供少数民族语言服务”;欧盟还把少数民族语言权的实施情况看作新成员国入盟的标准之一。但是,本土少数民族与移民少数民族,在享有语言权利上还是有差别的。“欧洲重视地方少数族群的语言权利,而移民和难民的语言权利不能享受同等的法律保护”(Extra & Gorter 2001)。在Skutnabb-Kangas(2006)所描述的“母语(人)权”中,人们除了有权在私人生活、通讯或商务活动中使用母语外,还有权建立以母语为教学媒介语的学校,有权用民族语言为本地区命名,有权要求将自己的语言用于公共标志语中,等等。这些才是完整的语言人权,但只有世居(少数)民族才能够享受到。

换言之,移民和难民群体所享受的还不是完整的“母语(人)权”,这实际上就是北美祖传语者所面临的语言权问题。从群体权利看,美国各类移民的祖传语(如俄语、汉语、西班牙语、阿拉伯语等)本身并不属于美国所有,他们通常被认为是其他某个国家的语言,移民仅有使用权而谈不上所有权。从个体权利看,个人“有自愿放弃母语而使用其他语言的权利”(李宇明 2003:48),“移民选择在美国生活,就意味着已经同意放弃自己的语言”(博纳德·斯波斯基 2011:115)。因此,个体在进行语言权申诉时,缺乏类似于欧洲“语言人权”的法理保障。

美国少数民族的语言权是从民权衍生出来的,美国《民权法》自1964年起就成为反对语言歧视的主要法律依据。遗憾的是,法律的制定与实施常常是脱节的,“从美国的政策来看,美国似乎并不愿意为少数民族提供语言服务”(博纳德·斯波斯基2011:136)。联邦政府既不支持也不反对多语制,而是一方面承认(更准确地说是“容忍”)多语制,另一方面又不对多语制做任何承诺。博纳德·斯波斯基对此表示理解,他指出,人人都有使用自己语言的权利,但是“许多语言人权的提倡者在此问题上得寸进尺,他们把保护少数民族语言的责任强加于国家,并把这种责任看作是国家保护语言多样性责任的组成部分”(博纳德·斯波斯基 2011:146)。

可以看出,美国的“祖传语”享受的是消极语言权利,即“宽容型少数民族权利”(tolerance-oriented minority rights),对于少数群体在私人领域使用自己语言的行为,国家不干涉也不鼓励;欧洲的“母语”享受的是积极语言权利,即“促进型少数民族权利”(promotion-oriented minority rights),国家承诺在公共机关认可和使用少数民族语言,并通过立法、行政和教育来促进少数群体语言(Kloss 1998:21)。

(六)祖传语教育政策:“自下而上”的社区政策

美国祖传语教育政策属于社区层面的草根行为,是一种“自下而上”的语言教育政策。美国政府在“9·11”事件之后开始意识到祖传语在外语战略和国家安全中的重要价值,发现可以将祖传语作为国家资源来开发利用(King & Ennser-Kananen 2013:2473)。美国在一些“关键语言”(如汉语、朝鲜(韩国)语和阿拉伯语)人才的数量和质量上都存在问题,而对来自相关国家的移民进行祖传语教育,实际上是快速解决这一问题的有效方式。然而,政府进行特定语种的“祖传语教育”,在本质上是一种外语教育,而不是祖传语教育,其目的是通过开发祖传语资源,为高等外语教育和国家安全事务提供合格人选,本身并不是为了促进汉语、阿拉伯语等祖传语的传承和发展。

Ricento(2005)分析了那些支持美国祖传语学习的各类民间组织所使用的话语,他发现,这些话语中都使用了“语言资源”这一隐喻,而且关于语言资源的论述主要表现在服务于国家利益方面,如作为政府在军事、安全和经济等方面可以“开发”和“利用”的商品;相反,祖传语使用者及其社群的利益、需求和价值基本被忽视了。因此“祖传语教育政策是资源取向的,而不是权利取向的。”

美国祖传语教育的前景并不乐观,这是因为美国是一个移民社会,移民学习祖传语很容易被视作“对国家不忠”或“不愿意融入美国社会”(Wiley 2001)。美国移民的祖传语都有各自的“母体”,分布于世界各地,学习这些语言容易产生美国政府所担心的“离心力”。因此,在美国几乎没有任何对祖传语教育的政府支持,所有这类教育项目都是社区项目,是民间的自发行为,主要由某些非政府组织、私立团体、宗教机构或专业机构组织进行,通常在周末或课余时间授课。联邦和州政府资助的都是双语教育项目,而这类过渡性双语课程的实际目的是推进英语教学,而不是促进双语发展。

可以说,美国的祖传语教育政策是由家庭或社区制定,并直接为家庭或社区服务的“自下而上的语言规划”,是源自民间或草根组织自行开展的“扭转语言转用”活动,属于Spolsky(2009)的“家庭域”和“语言活动者群体域”语言管理范围。

四、简要评析

2002年,美国联邦政府通过的《不让一个孩子掉队》,取代了沿用34年的《双语教育法》。也就是在同一年,国家祖传语资源中心建立起来,《祖传语期刊》得以创办,这实际上是多元文化主义者对咄咄逼人的“唯英语论”做出的回应和反击(Wright 2007)。然而,以往的双语教育是政府资助的,有明确法律文本作为保障,而祖传语教育只是社区层面的、自愿自费的、在周末进行的辅助性语言教育。因此,祖传语教育享受的不是完整的语言人权,得到的是仅仅是消极的语言权利保障。

祖传语研究在强势英语话语氛围中倡导营建多语共存的语言生态,希望凭借语言资源理念维护并发展少数族裔语言。多年来,研究者一直尝试归纳并阐释祖传语学习者独特的双语习得过程和语言使用模式,特别关注语言社会化过程中的文化认同和身份建构。既有研究成果中体现出一些先进的语言生态保护理念和语言教育思想,对于开展语言教学和制定语言教育政策都提供了有益的启示。比如,在语言教育中区分“祖传语学习者”与“非祖传语学习者”,以充分发挥祖传语者已有的语言基础和文化知识等方面的优势。又如,关注祖传语学习者群体的异质性,“在课程设置和教学方式上因地施策,因人施策”(郭熙 2012)。

尽管国外祖传语研究已经取得了较为丰硕的成果,但仍存在许多不足,主要體现在以下几个方面:

第一,理论探讨尚无明显突破。祖传语研究借鉴了二语习得、社会语言学及语言政策研究等学科的许多概念和理论,但关于这些概念和理论之间的层次关系,相关描述并不是那么清晰;祖传语学习者的语言知识架构和文化认同是如何在教学中重塑的,还是一个未知的领域;应该如何对祖传语者的语言能力以及祖传语的语言活力进行评估,目前还缺乏相应的理论、标准和模型(Carreira 2013)。尽管有学者声称祖传语研究已经成为“一个独立的学科”,但是本领域的一些创新术语还没有得到学界的公认,而且由于理论整合力度不够,该领域还缺乏一种宏大的理论。至今为止,公认的祖传语概念系统和较为完整的理论框架尚未能建构起来。

第二,研究方法单一,研究范式陈旧。理论方面的不足一定会影响到研究方法的创新。从《祖传语期刊》历年发表的实证研究看,绝大部分都是沿用二语习得中的质性研究方法,如观察和访谈,而对于其中认知派采用的量化研究方法使用较少。目前关于祖传语者的语言非完整习得的本质、习得的年龄因素、显性学习与隐性学习、语言迁移、情感焦虑等,都没有提出新的研究范式,阐释模型也过于简单。许多研究人員本身就是祖传语者,常常采用主位(当局者,emic)方法进行社会文化视角的研究,而较少采用客位(旁观者,etic)的认知视角,通过对变量的控制,进行定量研究。然而,没有对祖传语者语言内化过程及学习者内部因素给予很好的解释,我们就难以准确判断社会文化等外部因素所起的作用。另外,目前的研究大多采用横向比较的方法,未来研究需要选择某些个体或特定小群体进行纵向研究,加强对祖传语学习者脑活动与心理表征的观察,通过分析历时数据,探索祖传语习得的发展性特征。

第三,研究语种不均衡。按照Fishman(2001)对祖传语者的分类,研究对象应该包括移民、土著和(非英语)殖民者后裔。但在祖传语研究中,三者受到的关注度相差极大。在美国的祖传语学习者中,说西班牙语的拉丁裔最多,增长速度也最快(Van Deusen-Scholl 2003),《祖传语期刊》的大部分论文都是以这个群体为研究对象。其次是亚洲语言,特别是东亚和东南亚语言,也受到密切关注。但是原住民语言的教育与保护被严重忽视,原殖民地语言(如法语、德语)也受到排挤。于是祖传语研究成为仅仅对“移民語言”进行的研究。如果进一步把当前祖传语研究的热门语种与2006年美国《国家安全语言计划》(The National Security Language Initiative)中的“关键语言”相对照,就会发现两者相当匹配,祖传语研究并未真正实现对弱势语言、濒危语言的关照。

第四,研究内容尚需深化。研究者应该对已有的研究成果进行深入验证,以促进研究的纵深发展。比如,降低焦虑的实证研究集中在读写能力方面,目前的观点是祖传语者比二语习得者更为自信,但有观察表明,由于教师对祖传语学习者的期望值高于其他学生,他们的课堂焦虑有时会更加严重;非祖传语学习者由于没有这方面的压力,课堂上反而显得更轻松。又如,当前的祖传语研究都基于这样一种假设:祖传语学习者的语言身份、语言意识和语言能力三者之间存在必然的联系,但实际情况是,与第二语言习得者相比,祖传语者的早期家庭语言习得经验有时反而会带来干扰。如果说二语习得者的头脑是一张可以任意涂写的“白纸”,那么祖传语者由于事先习得了不同区域的非标准变体,教师必须想办法清除各类从小习得的“顽固”的语言偏误,于是语言经验上的优势成为劣势。关于这方面的探讨还远远不够。还有,祖传语所依附的文化是主流文化中的亚文化,目前的研究仅仅关注对亚文化的认同情况,而忽视了对两种文化对接模式及双认同的研究;同时,在未来研究中,还需要深入探究祖传语学习者的认知过程、语言特征和语言变异,并将祖传语者的语言认同扩展到工作场所和虚拟社区,而不是仅仅局限在课堂上。

五、结 语

祖传语研究虽然起源于北美,多年来的探索也主要以美国祖傳语学习者为研究对象,但祖传语本身是人类社会的一个普遍现象,而且随着全球化的发展和跨文化交际的普及,全世界祖传语学习者的规模必然会进一步扩展,对祖传语学习者的研究也必然会成为未来语言学和教育学研究的重要领域。实际上,国外主流教育体系已经部分接纳了祖传语教学理论,并在教学实践层面采取了相应的措施(曹贤文 2014)。例如,耶鲁大学、哈佛大学、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校等高校已在初级阶段分设“华语常规学习班”和“华语祖传语学习班”。

祖传语学习把语言习得和文化寻根融为一体,通过语言学习来实现身份认同,表现出既不同于母语习得,又不同于二语习得,更不同于外语学习的独特的“身份认归模式”。祖传语学习者的语言技能、文化背景、学习动机等因素使他们成为一个特殊群体,祖传语研究可以帮助我们理解这个群体的语言特征和学习需求,这些无论对于语言本体研究,还是对于语言教学研究或语言政策研究都具有重要意义。由于当前的祖传语研究仍处于发端阶段,关键概念还存在较大争议,系统的理论框架尚未形成,实证研究数量匮乏且范围狭窄,许多观点还需要进一步深入论证,因此我们应该博采百家之长,兼收并蓄,去芜存菁,结合中国本土的语言生活,推动国内祖传语领域的相关研究,为该学科的发展做出贡献。

参考文献

班 弨 2008 《论母语与“半母语”》,《暨南学报》第5期。

曹贤文 2014 《“继承语”理论视角下的海外华文教学再考察》,《华文教学与研究》第4期。

方小兵 2015 《多语环境下“母语”概念的界定:困境与出路》,《语言文字应用》第2期。

郭 熙 2012 《华语研究录》,北京:商务印书馆。

郭 熙 2015 《论汉语教学的三大分野》,《中国语文》第5期。

李宇明 2003 《论母语》,《世界汉语教学》第1期。

博纳德·斯波斯基 2011 《语言政策》,张治国译,北京:商务印书馆。

Beaudrie, Sara and Marta Fairclough. 2012. Spanish as a Heri?tage Language in the United States. Washington D. C.: Georgetown University Press.

Carreira, Maria. 2004. Seeking Explanatory Adequacy: A Dual Approach to Understanding the Term “Heritage Language Learner”. Heritage Language Journal 2 (1), 1-25.

Carreira, Maria. 2013. The Vitality of Spanish in the United States. Heritage Language Journal 10 (3), 396-413.

Chinen, Kiyomi and G. Richard Tucker. 2005. Heritage Language Development: Understanding the Roles of Ethnic Identity and Saturday School Participation. Heritage Language Journal 3 (1), 27-59.

Cummins, Jim and Marcel Danesi. 1990. Heritage Languages: The Development and Denial of Canadas Linguistic Resources. Toronto: Garamond Press.

Extra, Guus and Durk Gorter. 2001. Comparative Perspectives on Regional and Immigrant Minority Languages in Multi?cultural Europe. In Guus Extra and Durk Gorter (eds.), The Other Languages of Europe. Clevedon: Multilingual Matters.

Fishman, Joshua A. 2001. 300-Plus Years of Heritage Language Education in the United States. In Joy K. Peyton, Donald A. Ranard, and Scott McGinnis (eds.), Heritage Languages in America: Preserving a National Resource. Washington,

D. C.: Center for Applied Linguistics.

Fishman, Joshua A., Robert L. Cooper, and Andrew W. Conrad. 1977. The Spread of English: The Sociology of English as an Additional Language. Rowley: Newbury House.

Grinevald, Colette and Michel Bert. 2011. Speakers and Communities. In Peter K. Austin and Julia Sallabank (eds.), The Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

He, Agnes Weiyun. 2006. Toward an Identity Theory of the Development of Chinese as a Heritage Language. Heritage Language Journal 4 (1), 1-28.

King, Kendall and Johanna Ennser-Kananen. 2013. Heritage Languages and Language Policy. In Carol Chapelle (ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. London: Blackwell Publishing Ltd.

Kloss, Heinz. 1998. The American Bilingual Tradition. Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics.

Kondo-Brown, Kimi. 2003. Heritage Language Instruction for Post-Secondary Students from Immigrant Backgrounds. Heritage Language Journal 1 (1), 1-25.

Lynch, Andrew. 2003. The Relationship between Second and Heritage Language Acquisition: Notes on Research and Theory Building. Heritage Language Journal 1 (1), 26-43.

Lynch, Andrew. 2014. The First Decade of the Heritage Language Journal: A Retrospective View of Research on Heri?tage Languages. Heritage Language Journal 11 (3), 224-242.

Montrul, Silvina. 2011. Assessing Differences and Similarities between Instructed Heritage Language Learners and L2 Learners in Their Knowledge of Spanish Tense-Aspect and Mood (TAM) Morphology. Heritage Language Journal 8 (1), 90-133.

Montrul, Silvina. 2013. Bilingualism and the Heritage Language Speaker. In Tej K. Bhatia and William C. Ritchie (eds.), The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (2nd edition). London: Blackwell Publishing Ltd.

Polinsky, Maria and Olga Kagan. 2007. Heritage Languages: In the “Wild” and in the Classroom. Language and Linguistics Compass 1 (5), 368-395.

Ricento, Thomas. 2005. Problems with the ‘Language-as-

Resource Discourse in the Promotion of Heritage Languages in the USA. Journal of Sociolinguistics 9 (3), 348-368.

Skutnabb-Kangas, Tove. 2006. Language Policy and Linguistic Human Rights. In Thomas Ricento (ed.), An Introduction to Language Policy: Theory and Method. London: Blackwell Publishing Ltd.

Spolsky, Bernard. 2009. Language Management. New York: Cambridge University Press.

Valdés, Guadalupe. 2001. Heritage Language Students: Profiles and Possibilities. In Joy Kreeft Peyton, Donald A. Ranard, and Scott McGinnis (eds.), Heritage Languages in America:

Preserving a National Resource. Washington, D. C. & McHenry: Center for Applied Linguistics & Delta Systems.

Van Deusen-Scholl, Nelleke. 2003. Toward a Definition of Heri?tage Language: Sociopolitical and Pedagogical Considera?tions. Journal of Language, Identity, and Education 2 (3), 211-230.

Wiley, Terrence. 2001. On Defining Heritage Languages and Their Speakers. In J. K. Peyton, D. A. Ranard, and S. McGinnis (eds.), Heritage Languages in America: Preserving a National Resource. Washington, D. C. & McHenry: Center for Applied Linguistics & Delta Systems.

Wiley, Terrence. 2013. Heritage and Community Languages. In Carol Chapelle (ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. London: Blackwell Publishing Ltd.

Wright, Wayne E. 2007. Heritage Language Programs in the Era of English-Only and No Child Left Behind. Heritage Language Journal 5 (1), 1-26.

責任編辑:戴 燃