冬季欧亚大陆反气旋活动特征及其与中国气温的关系

秦育婧 卢楚翰

摘要本文基于拉格朗日观点,利用NCEP/NCAR再分析资料追踪了1979-2012年冬季欧亚大陆的反气旋活动,定义了冬季欧亚大陆反气旋强度指数,并据此分析了近30多年来欧亚大陆反气旋的活动特征及其与中国冬季气温的关系。结果表明,近30多年来冬季欧亚大陆反气旋强度有明显的年际、年代际变化,近10a来其活动处于较强的位相;反气旋强度指数序列与中国大部分地区的冬季气温存在显著的负相关关系,当冬季欧亚大陆反气旋活动增强(减弱)时,中国大部分地区的冬季气温偏低(高);影响我国气温的反气旋生命期主要为1~3d;蒙古高原是欧亚大陆反气旋活动的关键区域,每年有超过40%的反气旋经过该区域。这些反气旋多具有较强的移动性,其主要源地为斯堪的纳维亚半岛、地中海一黑海一里海一咸海附近以及中西伯利亚地区。

关键词大陆反气旋;拉格朗日观点;冬季气温;生命期

热带外区域的地面气旋、反气旋活动对应着热带与极区间大范围的热量和水汽交换,他们的移动和强度变化通常与高空的长波槽脊相联系,从而对其邻近区域的天气乃至大尺度天气、气候产生显著影响,因此一直受到气象学者的广泛关注。早期对地面气旋、反气旋气候活动特征的研究基本通过人工分析,需要花费大量业务时间。自20世纪90年代起,多种基于拉格朗日框架下的计算机自动识别算法开始引入地面气旋追踪(Murray andSimmonds,1991;Serreze,1995;Zhang et al.,2004),使得统计气旋活动的气候特征更为高效和客观。地面反气旋因自身尺度较大,其移动路径和强度的识别要难于气旋活动,因此东亚区域反气旋活动的研究仍多以人工统计为主(张淮和史久恩,1957;张培忠和陈光明,1999)。Zhang et al.(2012)基于拉格朗日观点,开发了欧亚大陆反气旋自动识别算法,并在此基础上研究了欧亚大陆反气旋活动整体强度的变化趋势,但该研究尚未涉及长时期的欧亚大陆反气旋活动的特征以及冬季反气旋活动对我国气温的影响。

近十多年来,由于全球变暖在北极地区的放大作用(Arctic Amplification),北极出现增温加速、海冰面积急剧下降的现象(Comiso et al.,2008;Screenand Simmonds,2010);然而北半球大陆地区气温却呈下降趋势(吴炳义等,2011)。尤其是近几年出现了大范围冷冬的异常气候(贺圣平,2016;施春华等,2016),与之对应的是北半球中高纬主导模态北极涛动(Arctic Oscillation,AO)形态的明显改变(Zhang et al.,2008)。在此背景下,Zhang et al.(2012)研究发现,欧亚大陆反气旋活动强度也出现了明显的增强趋势,并认为其与欧亚大陆中纬度近10a来的冬季温度偏低且极端低温事件频发有密切关系。在我国冬季,引起降温的冷空气活动,包括能够引起全国范围剧烈降温的寒潮过程,多伴随地面冷高压的增强南下。因此,欧亚大陆反气旋活动强度的变化很可能对我国冬季气温异常產生影响。本文将利用基于拉格朗日观点的反气旋自动识别算法追踪1979-2012年欧亚大陆反气旋,定义欧亚大陆反气旋活动指数,研究其与我国冬季气温异常的关系,并深入分析该时段欧亚大陆反气旋的活动特征。

1资料与方法

1.1资料

1)NCEP/NCAR提供的1日4次的月平均海平面气压(Sea-Level Pressure,SLP)(Kalnay et al.,1996),水平分辨率为2.5°×2.5°,时段为1978-2012年。

2)中国气象局提供的160站月平均温度资料,时段同为1978-2012年。

1.2方法

1.2.1反气旋自动识别算法

本文使用基于拉格朗日观点的反气旋自动识别算法(Zhang et al.,2012),该方法是作者在气旋识别算法(Zhang et al.,2004)的基础上扩展得到。首先追踪了1979-2012年冬季欧亚大陆(0°~110°E,40~75°N)的反气旋。对每一个反气旋,确定其每个时刻的中心点位置,再据此确定其生成位置及移动路径;然后根据其生成到消亡的时刻统计出每一个反气旋的生命期。

同时定义了欧亚大陆反气旋活动强度指数(AntiCyclone Intensity,ACI)。具体步骤如下:

1)计算反气旋中心SLP与同一格点的气候月平均SLP的差值。

2)对研究区域内的全部SLP差值作冬季平均后标准化即得到各年的欧亚大陆反气旋活动强度指数(ACI),本文中冬季均指12月至次年2月。可见,ACI代表冬季欧亚大陆反气旋活动的整体强度。

1.2.2偏相关系数

设有变量X1、X2、y,若X1与X2有显著的相关关系,在计算X1(X2)与y的相关系数时,则需要考虑消除X2(X1)的影响。这种消除了X2(X2)的影响后,X1(X2)与y的相关系数称为偏相关系数。

2

欧亚大陆反气旋活动与中国冬季气温

2.1冬季欧亚大陆反气旋活动强度指数

图1给出了1979-2012年冬季欧亚大陆反气旋活动强度(ACI)指数。可以看出,ACI指数除了有明显的年际变化外,还具有较强的年代际变化。1989年之前,ACI指数经历了一个5 a周期的负一正振荡;在1990年代,ACI指数基本处于负位相;2003年之后,ACI指数转为以正位相为主,且振幅较大。这意味着近10 a来冬季欧亚大陆的反气旋活动处于较强的位相。对ACI指数作线性倾向估计,发现其在整个时段(1979-2012年)的增强趋势虽不十分显著,但1997年之后的增强趋势比较明显(图略)。

2.2 ACI指数与中国冬季气温异常

我国冬季的冷空气活动常伴随着地面冷高压,那么冬季欧亚大陆上的反气旋活动会对我国气温异常产生何种影响呢?图2a给出了ACI指数与中国160站冬季气温的相关系数。可见,除四川及云南西部外,全国大部分区域的相关系数均为负值,且大多数站点都通过了显著性检验。这说明我国大部分地区(四川、云南西部除外)的冬季气温与欧亚大陆反气旋活动强度有显著的负相关关系。

将ACI值大(小)于等于0.5的年份定义为欧亚大陆反气旋活动强(弱)年,小于等于0.5的年份定义为弱年。据此,得到强年的具体年份为:1984、1985、1996、2003、2005、2006、2008、2010、2012年,共9 a;弱年的具体年份为:1979、1982、1983、1989、1993、1994、1997、1998、2001、2002、2004、2007年,共12 a。圖2b给出了欧亚大陆反气旋活动强、弱年中国160站气温合成差值。可见,除四川及云南西部区域外,全国大部分地区气温差值皆为负,且大多都通过了显著性水平为0.05的t检验。表明我国冬季气温在欧亚大陆反气旋活动强年时比在弱年时显著偏低。

至此,上述相关及合成分析的结果都表明,冬季欧亚大陆反气旋活动偏强(弱)时,我国大部分地区偏冷(暖)。

图3给出了中国冬季气温异常EOF分解第一模态。该模态的方差贡献达51.6%,能够代表我国冬季气温最主要的异常情况。由图3a可见,我国冬季气温异常的主模态是全区一致型,表明我国冬季常出现一致偏暖或偏冷的异常。第一模态时间系数(图3b)也有明显的年际、年代际变化,其与ACI指数的相关系数达0.64,通过了0.01的显著性检验。结合图2发现,我国冬季气温异常主模态与相关系数及合成差值的形态基本一致,说明冬季欧亚大陆反气旋活动的强弱主要与我国冬季全区一致的气温异常模态有关。

由图3还可以看出,2005年以来,我国冬季气温异常以偏冷为主,这与吴炳义等(2011)和Zhanget a1.(2012)提出的欧亚大陆中纬度近10 a来冬季温度偏低是同步的。由前分析可知,这与近10 a来欧亚大陆反气旋活动处于较强的位相有关。

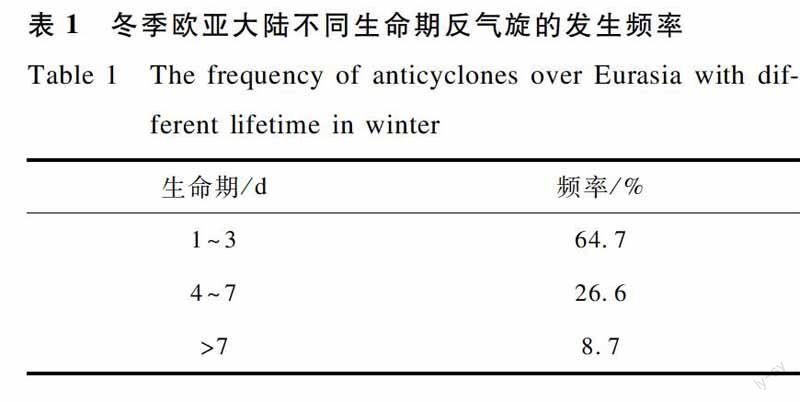

3欧亚大陆反气旋的生命期

表1给出了冬季欧亚大陆不同生命期反气旋的频率。可见,生命期为1~3 d(简称短生命期)的反气旋数量最多,占总量的64.7%;生命期为4~7 d(简称长生命期)的反气旋占比为26.6%;而生命期在7 d以上(简称超长生命期)的反气旋仅占8.7%。因此,冬季欧亚大陆反气旋有半数以上都是短生命期的,而超长生命期的反气旋则不到10%。

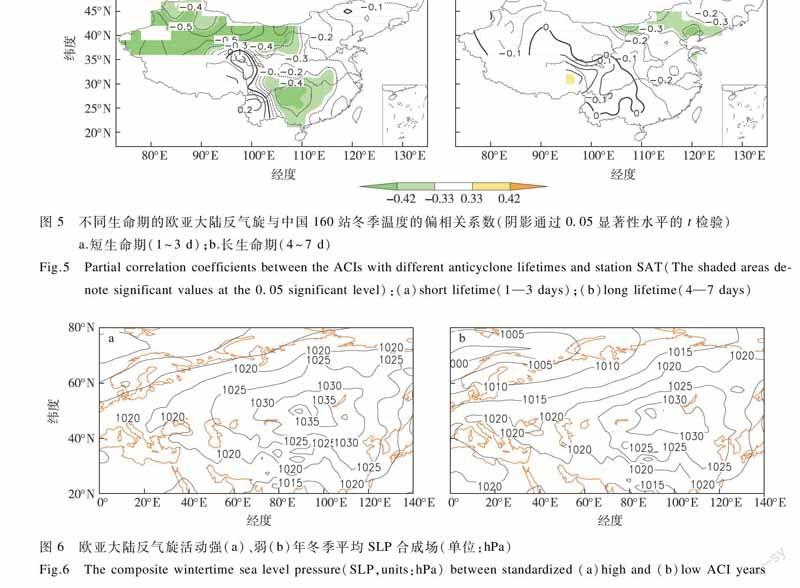

为分析不同生命期的反气旋活动与中国冬季气温的关系,分别计算了短、长生命期的反气旋平均强度与中国160站气温的相关系数(图4)。可见,不同生命期的反气旋与中国气温的相关型基本一致,但短生命期的反气旋与中国气温的相关系数更大(东北地区除外)。这说明天气尺度(生命期为1~3d)的反气旋与中国气温的关系更为密切。

进一步计算短、长生命期反气旋强度的相关系数,发现二者为显著的正相关关系(相关系数为0.68)。为排除短、长生命期反气旋之间的相互影响,分别计算了他们与中国冬季气温的偏相关系数。图5a给出了去除长生命期反气旋影响后,短生命期反气旋与中国冬季气温的偏相关系数。可见,与图4a相比,去除长生命期反气旋的影响后,短生命期反气旋与中国气温在整体相关型上并无太大变化,但显著相关区域有所缩小。显著负相关主要集中在新疆河西走廊一带及云贵高原地区。图5b给出了去除短生命期反气旋影响后,长生命期反气旋与中国冬季气温的偏相关系数,发现其主要的显著相关区域仅集中在辽宁及内蒙古中部,这与图4b有较大的差异。

因此,短生命期的反气旋不仅发生的频率最高,而且对我国冬季气温的影响更显著,影响范围更大。长生命期反气旋的影响范围虽不及短生命期反气旋,但其对辽宁及内蒙古中部地区气温的影响也是不能忽略的。

4欧亚大陆反气旋活动关键区

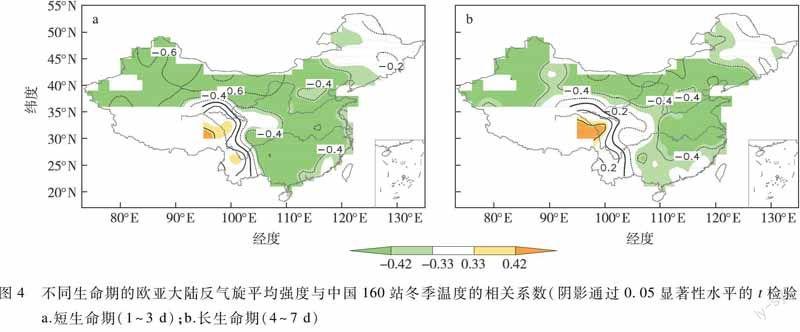

图6给出了欧亚大陆反气旋活动强、弱年冬季平均SLP合成场。可见,反气旋活动偏强年(图6a)与偏弱年(图6b)相比,偏强年季平均的蒙古高压(又称西伯利亚高压)面积更大,且中心强度更强。这说明蒙古高原区域可能是冬季欧亚大陆反气旋活动的一个关键区域。根据追踪到的反气旋移动路径,可统计出每年冬季经过蒙古高原区域的反气旋频率。

图7给出了1979-2012年冬季经过蒙古高原区域的欧亚大陆反气旋频率。可见,每年有40%以上的反气旋经过蒙古高原区域,最多的年份可达近55%。这说明蒙古高原区域确实是冬季欧亚大陆反气旋活动的关键区域。进一步计算表明,经过蒙古高原区域的反气旋气候平均强度为7.1 hPa,而反气旋活动高指数年经过蒙古高原区域的反气旋平均强度为9.2 hPa,低指数年平均强度仅为5.5 hPa。表明在欧亚大陆反气旋活动偏强(弱)的年份,经过蒙古高原区域的反气旋平均强度更大(小),季尺度的蒙古高压强度偏强(弱)。

以上分析表明,冬季有40%以上的欧亚大陆反气旋都会经过蒙古高原区域。那么除了生成于蒙古高原区域的反气旋之外,其他反气旋主要生成于何地?根据经过蒙古高原区域的反气旋的生成位置,统计出冬季经过蒙古高原区域的欧亚大陆反气旋源地(图8)。可见,蒙古高原以西和以北的大陆及洋面上均有移经蒙古高原区域的反气旋生成,这些反气旋有的生成于西伯利亚周边地区,有的来自遥远的冰岛以西洋面,因而多具有较强的移动性。经过蒙古高原区域反气旋的主要源地有斯堪的纳维亚半岛、地中海一黑海一里海一咸海附近以及中西伯利亚地区。

在我国冬季气温预报、预测中,蒙古高原区域的高压系统备受重视。本文的研究结果表明这些高压系统中有相当一部分具有较强的移动性。因此,除了关注蒙古高原区域之外,也不能忽略反气旋的主要源地。

5结论

本文基于拉格朗日观点,利用NCEP/NCAR再分析资料追踪了1979-2012年冬季欧亚大陆的反气旋活动,定义了冬季欧亚大陆反气旋强度指数。在此基础上,分析了近30几年来欧亚大陆反气旋活动特征,及其与中国冬季气温的关系。主要结论有:

1)欧亚大陆反气旋活动强度除了有明显的年际变化外,还具有较强的年代际变化,近10 a来欧亚大陆的反气旋活动处于较强的位相。

2)我国冬季气温异常与欧亚大陆反气旋活动强度有显著的负相关,反气旋活动偏强(弱)时,我国大部分地区偏冷(暖)。近10 a来我国冬季气温负异常增多与欧亚大陆反气旋活动处于较强的位相有关。

3)短生命期反气旋发生的频率最高,对我国冬季气温的影响更显著,且范围更大;长生命期反气旋的发生频率次高,主要影响辽宁及内蒙古中部地区气温;超长生命期反气旋的发生频率最低,不到10%。

4)蒙古高原地区是冬季欧亚大陆反气旋活动的关键区域,每年均有超过40%的反气旋经过该区域。他们多具有较强的移动性,其主要源地为斯堪的纳维亚半岛、地中海一黑海一里海一咸海附近以及中西伯利亚地区。