我国P2P网络借贷的政策监管与发展前景研究

王茜 赵文斌

摘 要:P2P网络借贷作为互联网金融的重要发展模式,在我国迎来快速增长的同时也面临着大量平台倒闭带来的问题与风险。本文在论述P2P网贷发展现状的基础上,对我国P2P网贷监管政策的起源与发展进行梳理,对监管要求及其核心理念进行解读,梳理出当前P2P网贷与监管政策导向的主要冲突,指出当前政策监管下P2P网贷平台转型发展的主要趋势并据此提出相关建议。

关键词:网络借贷;风险;监管

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:2095-7866 (2017) 04-023-07

引言

作为我国互联网金融的重要组成部分,P2P(person to person)网络借贷(以下简称“网贷”)在2015年迎来了一个爆发期,尽管P2P行业发展迅速,国内与P2P网贷相关的管理法规却迟迟未能出台,监管制度的长期缺位一定程度上导致了P2P网贷的野蛮生长,“无法可依”的局面也对P2P网贷长期健康的发展埋下了隐患。2016年8月24日,银监会、工业和信息化部、公安部、网信办联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《办法》),这是相关部门对P2P网贷首次明确提出的监管方案。该监管方案的出台意味着P2P网贷将步入更加规范的发展道路,同时会对现有P2P平台及其运行方式产生影响,本文就此进行研究分析。

一、我国P2P网络借贷的发展现状与问题

(一)P2P网络借贷规模增长迅猛

我国的P2P网贷诞生于2006年,前期发展较为缓慢,整体处于不温不火的状态,自2012年开始经历了快速发展,到2015更是迎来了井喷式增长。数据显示,2015年底我国P2P网贷已达2500余家(如图1所示),比2004年增加了1000家以上,参与P2P网贷(仅计算活跃用户)的投资者和融资者分别为300万人和78万人左右,累计成交额近1000亿元人民币。P2P网贷业务无论从成交的增长速度还是参与用户的增长速度来看,都明显高于银行、证券、保险等传统金融业务,已经成为中国金融行业不可忽视的重要组成部分。

(二)P2P平台资金链断裂导致的跑路等现象愈发突出

P2P网贷在高速增长的同时,平台资金链断裂导致的关闭、跑路等现象也愈发突出[1]。2015年倒闭的P2P网贷平台数量由前一年不足300家增加到将近900家,增长了近3倍。一些P2P网贷平台已经演变成纯粹的“庞氏骗局”,从一开始就打定主意“捞一票就走”,无论是经营模式还是产品设计都有明显的不可持续性。

近5年,我国累计倒闭的P2P网贷平台已经超过1200个,涉及投资者超过17万人,涉及金额近90亿元。近期,P2P网贷平台风险进一步发酵,e租宝、大大集团等多家大型平台机构因涉嫌违法经营而受到公安机关调查。

(三)P2P网络借贷面临诸多风险

P2P网贷具有多种模式,所涉及的风险也有所不同。以信息披露较为充分的宜人贷为例,该借贷平台存在的风险至少有四方面。一是借款人融资成本偏高,对线下渠道依赖性强,成本优势不明显。与传统金融机构相比,宜人贷并没有解决个人借款客户的融资贵问题。二是投资人的投资回报率与所承担的风险程度不匹配。投资者仍然承担着大部分投资风险,却并未获得相对应的风险回报。三是平台为借款提供显性增信支持,不利于可持续发展模式的形成。四是平台借款人风险评级劣化趋势明显。从长期来看,必然大大增加平台整体经营风险。

二、我国P2P网络借贷监管政策的发展与内容

(一)P2P政策监管的起源与发展

P2P行业快速发展背后显现的问题与风险亟需相关政策法规监管制约。我国监管部门对P2P网贷的监管可追溯至2014年4月央行发布的《中国金融稳定报告(2014)》,其中的“互联网金融的发展及监管”专项报告(以下简称《报告》)界定了互联网金融的涵义,梳理了我国P2P网贷的特点,总结了国际P2P网贷监管的相关经验,提出了我国互联网金融监管应确立的立场与原则以及P2P网贷的政策监管“底线”。

2015年,我国加快对P2P网贷行业的政策监管进度。标志性事件为2015年7月人民银行等十部门联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出:“P2P网络借贷属于民间借贷范畴,受合同法、民法通则等法律法规以及最高人民法院相关司法解释规范。P2P网贷机构要明确信息中介性质,主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务,不得提供增信服务,不得非法集资,不得对借贷产品进行打包重组。”《意见》还规定网络借贷业务由银监会负责监管,同时也规定了工业和信息化部、网信办、公安部等部门的监管职责。

2016年8月,银监会、工业和信息化部、公安部、网信办等部门发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《办法》),这是相关部门对P2P网贷首次明确提出的监管方案。这意味着P2P网贷将正式结束无法可依、无机构监管的状态,我国对P2P网贷的监管翻开了新的一页。

(二)P2P网络借贷的监管机构及监管要求

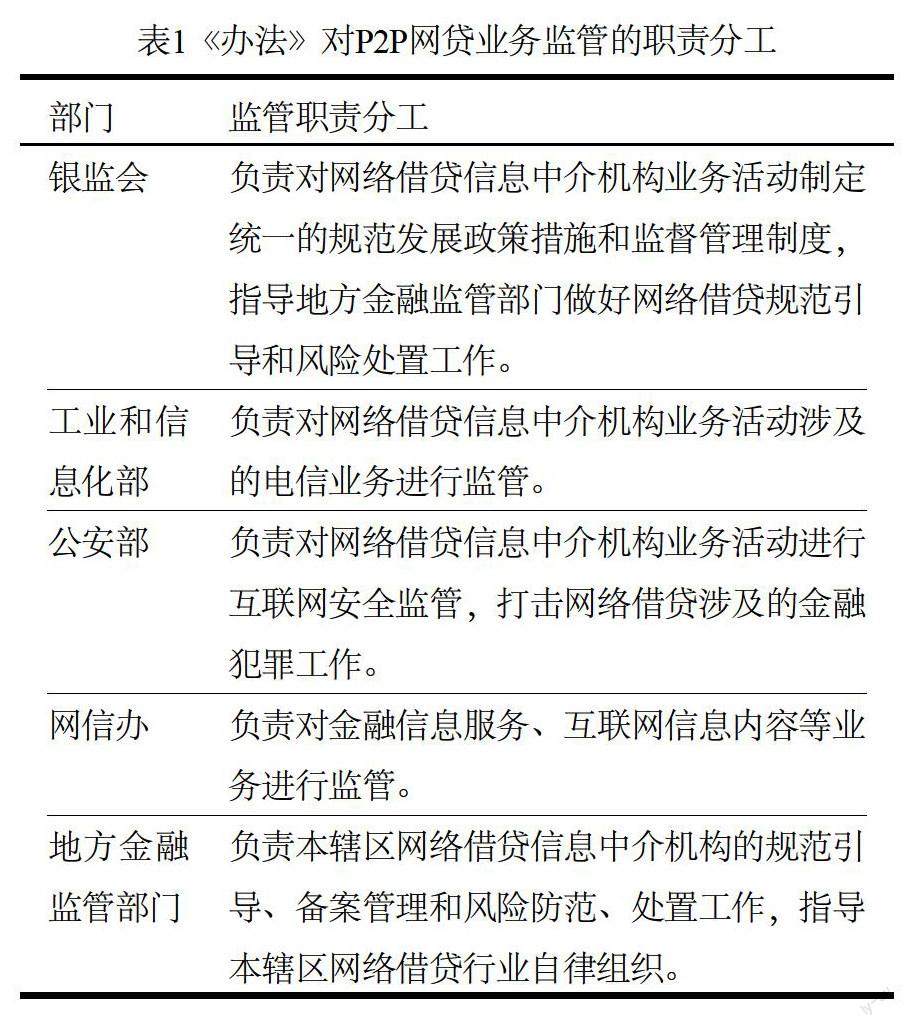

根据《办法》的规定,监管工作由银监会牵头,工业和信息化部、公安部、网信办和各地方的金融监管部门(一般为各级银监会和地方金融办)分别负责各自范围内的监管工作,如表1所示。

对于P2P网贷平台的经营行为,《办法》要求网贷平台要坚持信息中介的职能定位,不得涉足存贷款及担保等信用类业务,并对风险控制和信息披露提出了明确的要求,如表2所示。

(三)我国P2P网络借贷监管制度的核心理念

通过上述文件和监管负责人的相关论述,可以总结出我国P2P网贷监管的核心理念是“底线监管”,主要包括以下三方面。

第一,坚持“信息中介”的功能定位是核心。

坚持“信息中介”的功能定位,首先是要打造信息交流便利暢通的融资平台,保证“去信用中介化”,即抵制自身担保、抵制平台自融、抵制发放贷款、抵制通過直接或间接的方式搭建资金池。其次,投资方与借贷方的资金需通过第三方托管,第三方则要求具有合法的托管资质。第三,对应于“信息中介”的监管方式需要调整,应设立有别于传统金融方式的、适度宽松的监管要求。

第二,充分的信息披露是基础。

从国际P2P网贷的监管经验来看,信息披露与风险提示对于“信息中介”的功能定位至关重要。信息披露包括向投资人公布经营状况、财务活动、权利义务、风险揭示和交易模式等,这是对投资人利益的必要保护,能够通过互联网信息传导优势消除信息不对称、促使用户稳健经营。风险提示则包括对市场风险、认购风险、信用风险、管理风险、政策风险和意外事故风险等进行揭示,促使消费者自我保护。

第三,服务实体经济是根本。

金融服务的根本目的是服务实体经济,包括实体经济中的每个参与者、每个部门与每个行业。P2P网贷作为互联网金融的重要模式,同样要为实体经济提供服务,特别是结合P2P网贷的特点与优势,为实体经济中的中小企业、小微企业提供服务,解决其融资难、融资贵等问题,坚持普惠金融的发展理念。因此,凡是以服务实体经济为根本的P2P网贷模式都应受到推崇,反之则会遭到限制。

三、当前P2P网络借贷与监管政策导向的主要冲突

通过对《办法》和其他相关政策规定的研究与对照,可以发现目前我国P2P网贷的经营发展模式与政策监管存在以下几方面冲突。

(一)职能定位超越“信息中介”,部分或全部成为“信用中介”

许多P2P网贷平台超越了“信息中介”的功能定位,直接或间接地承担了“信用中介”的部分职能,包括提供担保与提供资产的整合、拆分、打包、信用增级等不属于信息中介的业务,这与P2P监管政策的理念相违背,不利于行业规范。在e租宝和宜人贷等案例中,这些问题都有体现。

(二)信息披露与风险揭示缺失,损害投资者合法权益

当前部分P2P网贷平台不仅没有对经营体系、财务状况、资金流向等内容进行充分披露,还向投资方提供虚假信息,欺诈投资者,对投资者利益造成侵犯,严重者极有可能构成欺诈犯罪。这种情况下,投资方对于决策信息的需求与实际披露信息无法匹配,影响经营决策,损害了投资者的合法权益。

(三)线下获取资源现象频发,架空“网贷平台”称谓

从现实案例来看,多数P2P网贷平台在借、投两端,甚至主要依靠线下渠道拓展业务,如e租宝曾通过庞大的线下销售团队获取投资人资源,而宜人贷则依托关联公司的线下渠道大量获取借款人资源。由此造成互联网工具在促进P2P借款发展中的成本、效率优势难以充分发挥,“网贷平台”的称谓在现实中被架空。

(四)部分P2P网贷平台存在自融或为关联方提供融资的问题

e租宝将投资客户资金直接对接关联公司钰诚融资租赁公司的融资租赁债权就是典型的例子。类似的该类案例还涉嫌许多虚假标的项目,故而其业务难以公开、透明。这极有可能触碰《刑法》规定的非法集资、集资诈骗罪等。

四、政策监管下P2P网贷平台转型发展的主要趋势

首部P2P网贷监管法规的正式颁布是我国P2P网贷发展进程中的一个重要的转折点。P2P网贷平台将全面按照新颁布的法规进行管理,这将为我国P2P网贷的发展带来重大的调整[2],也将深刻影响未来P2P网贷的发展趋势。

(一)P2P网贷公司的组织形式和业务结构将发生改变

根据《办法》的要求,P2P网贷公司将不得不剥离各种监管政策严禁经营的业务活动,P2P网贷将不再从事线下业务,将以互联网为依托,严格执行“信息中介”的职能定位,从事信息收集与发布、征信与评估、信息挖掘与推送、供需匹配等业务,不再从事与“信用中介”有关的业务活动,从而使得相应的组织形式和业务结构发生改变。

(二)自担风险的机制将形成

随着P2P网贷平台信息披露与风险揭示制度的逐步完善,平台提供的增信业务将逐步消失,部分风险偏好较低的投资方将会离开P2P市场,最终形成投资方自担风险、自主决策的机制。在风险自担的机制下,投资方只要满足投资门槛要求,即可充分参与P2P网贷平台投资,消除平台自身的显性或隐性担保,降低金融系统的稳定性风险。

(三)P2P网贷市场竞争格局将会调整

在《办法》对网络借贷信息中介机构更加规范化的要求与政策监管的全面实施下,P2P行业的经营成本将面临上升,从而使得各类行业平台分化发展。能够通过规模优势和先发优势领先的网贷平台、借助风险投资和背景优势抢占市场份额的平台,以及结合产业优势在细分领域快速扩张的平台将会脱颖而出,而无法适应政策监管的平台则会被淘汰。

(四)P2P行业发展速度趋向理性

不断明确的P2P监管规则促进P2P平台和用户结构逐步优化,使整个行业从“跑马圈地”的野蛮生长时期步入理性、可持续发展阶段。运营良好的P2P平台开始提升信用水平、完善业务模式[3],获取优质资产,促成良性循环。P2P网贷业务也逐步纳入正规合法的金融体系当中,为小额借贷提供服务。

(五)地方监管政策差异可能引发跨区域监管套利等风险

按照《办法》的监管责任部署,地方监管机构将成为P2P网贷监管的主要执行者。这就可能出现不同区域在监管尺度把握上的不一致,监管制度的不同对待方式产生了监管套利的可能。由于P2P网贷依赖网络,基于互联网本身的开放性,平台的注册地对平台的业务经营并没有直接的影响,如果某一地区的监管政策比其他地区更加宽松,即出现所谓的“政策洼地”,大量的P2P网贷平台可能集中在该地区注册,然后在全国范围内经营,可能引发风险在部分区域集中。

五、启示与建议

(一)提升“互联网+”在金融领域的应用,共享资源加强合作

未来随着监管体系的不断完善,行业规范性的不断增强,P2P平台“信息中介”的职能定位更加清晰,其在信息收集与发布、信息挖掘、信息匹配等方面具有天然的优势,可以对各类信息进行组合分析,提供综合信息服务。一方面,P2P网贷平台本身是金融与互联网结合的产物,应充分整合传统银行业在风险控制、信用中介等方面的优势,进一步深化传统的银行、证券、保险等金融业与互联网结合的深度与广度,提高整个金融业参与“互联网+”的水平,实现优势产品和优势平台的强强联合,信用中介和信息中介的专业户互补、客户共享。另一方面,P2P网贷平台之间应加强合作整合,实现按揭贷款、消费贷款、供应链金融等多元化的业务发展机会。

(二)强化政策协调与行业自律,降低潜在市场风险

监管政策的逐步完善为行业的健康发展奠定了坚实基础,但在行业整合和优胜劣汰的过程中,行业竞争在所难免。因此,一方面,银监会作为监管的牵头部门,需要加强对地方监管机构的政策指导与协调,避免出现为了区域发展权益,过度放宽监管尺度,或在监管执行过程中的恶性竞争现象。另一方面,还应借鉴发达国家对于P2P网贷的监管经验[4],树立行业规范,建立行业协会,与政府监管形成互补,在要求企业严格遵守监管条例的同时,引导企业重视行业自律,自觉遵守行业规则,防止出现打擦边球或钻监管空子的现象,从而降低市场潜在风险。

(三)借助新兴技术保障系统安全,减轻政策监管负担

从长远来看,P2P网贷的规范、可持续发展需要创新性技术的深化应用以提高系统安全性,减轻政府监管负担。目前,云计算、大数据技术已逐步深化,互联网公司可共享高粘性的客户资源和客户社交行为、支付行为数据,在初期与商业银行搭建大数据分析平台,待大数据分析应用和风险模型验证成熟后,向线上P2P平台过渡,打造真正意义上的互联网信贷平台,建立基于互联网的信用体系。此外,目前区块链技术处于测试阶段,其去中心化信用、不可篡改和可编程等特点和技术优势也有望应用于P2P网贷之中,从而创造“无需信任的信任”[5],提高信息披露的透明度,保障系统安全性,减轻监管负担。

参考文献

[1] 廖愉平.我国互联网金融发展及其风险监管研究[J].经济与管理.2015(2),p51-57.

[2] 黄磊,朱珊庆.监管靴子落地 P2P行业确立新里程碑[J].國际金融.2015(9),p38-46.

[3] 钱金叶,杨飞.中国P2P网络借贷的发展现状及前景[J].金融论坛.2012(1), p46-51.

[4] 蔡榮成.美国P2P网络借贷监管模式的发展状况及对中国的启示[J].西南金融.2014(7),p65-69.

[5] 吕雯.区块链技术对P2P网贷行业发展的影响分析[J].中国信用卡.2016(8),p 34-36.