关联性正义

——基于转型中国正义问题之整体性的政治哲学分析

转型社会的一大特征就是问题的整体性。中国与西方的不同在于,西方社会结构已经定型,政治、经济、文化等各个领域都具有相对的自主性,但中国正处于转型阶段,其各个领域的问题都是缠结在一起的,因此具有牵一发而动全身的整体性。

——邓正来*邓正来:《全球化时代的中国社会科学发展》,载庄立臻、库金红主编:《天一讲堂:2009》,北京:中国文史出版社,2010年,第118页。

引论:“诸正义(观)间的争斗”与转型中国正义问题的整体性

(一) “诸正义间的争斗”

“正义”不仅是一个具有道德感召力的价值,而且是被赋予了神性的价值。无论是古希腊神话中的正义女神忒弥斯(Themis),还是古罗马神话的蒙眼女神朱蒂提亚(Justitia),抑或中国神话传说中的獬豸,它们都被赋予了主持人间正义的神圣使命。与之相比,平等、自由、民主等现代性价值,似乎都不曾有过这种跨文化的神性色彩。进入现代以来,论者对“正义”的阐释尽管多不再赋予其整全性的神性色彩,但主要在康德式道德哲学的影响下,诸多论者仍倾向把“正义”(或“正当”)视为与道德上的绝对命令相联系的普遍主义价值,并因绝对命令所悬置甚或预设的上帝视角,仍保留着与神性的隐性关联。于是乎,在诸多道德哲学家和政治哲学家(特别是康德主义者)看来,“正义”不但是一种普遍主义的价值,抑且具有“去情境化的”(decontextualized)绝对性。就像霍耐特(Axel Honneth)指出的,这种康德式的正义理论“规定我们据以评判社会秩序之道德合法性的规范性原则,不是来自既存的建制化结构之内,而须在此种建制化框架之外孑然而立”*Axel Honneth,Freedom’s Right:The Social Foundations of Democratic Life,trans.Joseph Ganahl, (Cambridge,MA:Polity Press,2014),pp.1-2.。

然而,如果以这种绝对性的、普遍主义的正义观检视转型中国的诸种正义事项,我们却顿生方枘圆凿之感。不但现实中的诸多规制无法通过此种正义观的检验,抑且我们还常常会遭遇“诸正义间的争斗”(war of justices)。不同于韦伯所说的“诸神争斗”(war of gods)发生在多元化的价值领域(即李泽厚所说的“宗教性道德”层面),我们遭遇的“诸正义间的争斗”却是发生在公认(或被期待)可以获得主体间共识的规范领域,也就是李泽厚所说的“社会性道德”层面。一个较为典型的例证,是邓正来所说的生存权、发展权所预设的“一代人的正义观”(justice of a generation)与环境权所预设的“多代人的正义观”(justice of generations)之间的张力。*参见邓正来:《中国法学向何处去:建构“中国法律理想图景”的时代论纲(第二版)》,北京:商务印书馆,2011年,第16页注2。这种张力,在与这两种不同正义观相关的各种正义事项中体现出来,譬如小到某个个体的生存权、大到一个国家的发展权与环境保护(公民的环境权)之间的冲突:仅能靠伐木为生的农民,可否(不受限制地)砍伐木材?发展中国家能否走“先污染后治理”的经济发展道路?……诸如此类的问题,求诸“一代人的正义观”,还是“多代人的正义观”,会得出完全不同的评价结果。这种“诸正义间的争斗”,不惟发生在互相关联的不同世代之间,还会发生在相互关联的不同领域。譬如,高房价是否合乎正义?在那些专注于经济领域的经济学者看来,只要高房价符合供求关系曲线,它便是合乎正义的。但是,那些看到高房价背后的“土地财政”、官员腐败等政治问题的政治学者,或者洞察到由其导致的居者无其屋、严重社会分化、社会矛盾突出等社会问题的社会学者,则定然会得出不同的结论。

(二) 现代道德意识结构与转型中国正义问题的整体性

依笔者鄙见,以上两个事例生动地体现了转型中国正义问题的一个特质,即整体性。*笔者关于中国正义问题之整体性的认识,受到了邓正来师的启发。不过,他只是学术演讲和学术评论中谈及了此问题,既未以正式的学术论文予以阐述,亦未以自己的理论建构回应这一问题。在谈及中国问题的整体性时,邓正来主要把它作为批判中国社会科学“唯学科化”取向的依据。他还以农民工问题为例,批判了学界因学科视野的局限而只关注农民工的维权,但忽视农民工背后的重大文化问题,特别是农民工工作地点与居住地点的分离对传统文化延续的挑战(参见邓正来:《全球化时代的中国社会科学发展》,载庄立臻、库金红主编:《天一讲堂:2009》,北京:中国文史出版社,2010年,第118页)。在本文中,笔者力图以更具学理性的公共关怀、更具介入性的学理分析和更具实体性的理论建构,回应转型中国正义问题的整体性。其要义是:转型中国某一领域或世代的正义问题,与另一领域或世代紧密相关(后文分析表明,这种关联性不限于诸领域和诸世代间的关联,还包括人际关联、国际关联诸方面);若不把这些相互关联的面向整体关联起来,我们便难以确立可资评价的正义法则或正义规范。

总体来看,转型中国正义问题的整体性,折射出了现代社会意识结构的复杂性:它在性质上是基于不同的普遍主义原则所导致的“诸正义(原则)间的争斗”——由于人们的正义观念多排他性地立基于某种正义原则之上,它亦体现为“诸正义(观)间的争斗”。正如笔者在其他地方指出的,无论是西方社会还是当下中国,均共享了一种科尔伯格—哈贝马斯意义上的“后习俗的”道德意识结构,即基于原则的、普遍主义的道德意识结构。*参见拙文:《从“反正义的公平”到“底线正义”:基于转型中国一种典型社会正义观念的政治哲学分析》,载《人大法律评论》2016年第3辑(总第22辑),北京:法律出版社,2017年,第82—86页。换言之,Lassman与Speirs所谓的“原则化的信念伦理”(ethics of principled conviction)*Lassman与Speirs把韦伯那里的“Gesinnungsethik”(信念伦理)译为“ethics of principled conviction”(原则性的信念伦理),是颇具匠心的独到翻译:它既涵盖了韦伯那里“Gesinnungsethik”常常与宗教性的终极目的相联系所形成的道德原则,亦可与现代社会后习俗的道德意识所蕴含的普遍主义原则相衔接。参见P.Lassman and R.Speirs (eds), Weber:Political Writings, (Cambridge:Cambridge University Press,1994),pp.359-360。,即以普遍主义原则作为道德确信的道德意识,成为现代道德世界的主要意识范型。正是这种道德意识结构的历史性形成,为转型中国“诸正义(原则)间的争斗”提供了意识结构条件。

慈继伟曾探讨了当代(西方)社会存在的道德冲突及由此产生的伦理多元主义。这种道德冲突和伦理多元主义的基本背景,其实就是科尔伯格—哈贝马斯意义上“后习俗”道德意识结构的存在。在他看来,与这种道德意识结构相适应的伦理形态可称为“弱伦理”。这种“弱伦理”,具有三个显著特征:其正当性源于社会成员关于道德的共识,而不(再)具有更高的认知性基础(如上帝);其在自我关系上不要求禁欲,只要求个体的欲望追求不违反社会成员共同达成的互不伤害之原则;其在人我关系(人际关系)上仅仅要求做到以互利为目标的正义,而这种正义是现代社会所能要求个体达到的最高道德限度。因此,现代社会的伦理多元主义,是与虚无主义相伴而生的。它们多围绕“正义”问题展开,而在原则上不牵涉社会成员善观念或人生观(conceptions of good)之间的冲突。这是因为:

人们一旦意识到他们的道德没有形而上的认知基础因而并非天经地义的,那么就没有理由将自己的道德信念强加于人;同时,人们既然认为道德的目的不外乎调节欲望冲突,那么在起码的道德规范之外就没有必要强迫他人接受纯属个人好恶的价值观念。*慈继伟:《虚无主义与伦理多元化》,《哲学研究》2000年第5期。

然而,正如哈贝马斯指出的,这种“后习俗的道德意识”只是现代社会在法律建制上的表现和要求,即是现代条件下的良序社会对社会成员的期待,但它并不意味着社会成员均现实地具有了这种道德意识。*哈贝马斯指出,不管个体成员是否具有这种后习俗层次的道德意识,但现代社会的法律建制体现了这种道德意识。在回答基于此视角的质疑(如“我们面临着这样一个悖论:社会具有后习俗的社会建制,而大多数成员的道德意识却停留在前习俗或习俗阶段”)时,哈贝马斯指出:“社会革新常常是由边缘化的少数人推动的——尽管他们后来在建制层面被概括或普遍化为整个社会的象征。这可以解释:为什么尽管许多成员被发现只处于道德意识的习俗阶段,但现代社会的实在法必须被视为后习俗意识结构的体现。对某种后习俗法律系统的习俗化理解并不必然导致不稳定性;譬如说,它有时能够阻止那种导致了公民不服从(civil disobedience)发生之激进解释的出现。”参见J.Habermas,Justification and Application:Remarks on Discourse Ethics,trans.Ciaran Cronin (Cambridge,Mass.:MIT Press,1993),p.161。因此,表现在道德实践中,我们遭遇的更多是慈继伟所说的“非完全的虚无主义”——其所指涉的乃是这样一种情形:“一方面人们称不信上帝或不再信上帝,但另一方面他们的道德观却依赖于上帝存在这一前提,而他们本人并未意识到这一点。”*慈继伟:《虚无主义与伦理多元化》,《哲学研究》2000年第5期。换言之,尽管现代社会呼唤一种“弱伦理”(后习俗的道德意识),但现代社会的社会成员却仍常常自觉或不自觉地诉诸“强伦理”(前习俗或习俗性的道德意识),即常常以某种宗教、哲学和道德整全性教义/学说,作为其道德推理和道德判断的依据。因此,尽管现代道德实践中的道德冲突多围绕着“正义”——特别是为实现各自人生观所需要的物质利益之分配正义——问题而展开,但人生观或善观念之间的冲突亦常常会介入其间,从而使现代社会的“诸正义(原则)间的争斗”呈现为颇为复杂的景象:它常常体现为预设了人生观或善观念冲突的“正义争夺战”。

从另一方面来看,之所以会出现上述复杂情形,乃因为后习俗道德意识结构的存在,极易使人们产生罗尔斯尤为反对的道德直觉主义取向,即排他性从某种基于普遍主义原则的道德直觉出发进行道德推理、形成道德判断的取向。*一般而言,道德哲学中的道德直觉主义有两个核心主张:一是道德命题的自明性(self-evident),即“对该命题的某种充分理解就足以使我们相信它”(换言之,“一个清晰的直觉就可以为我们相信该命题提供充分的证成”);二是道德属性的不可界定性(indefinable)或非自然性(non-natural),即“否认道德属性可以在整体上通过心理学、社会学或生物学的属性来界定”。本文无意进行道德哲学上的学理辨析,而旨在凸显转型中国道德实践中的行动取向。因此,笔者对“道德直觉主义”的理解,主要基于上述第一个特性,同时凸显其为部分道德直觉主义论者所强调的伦理多元主义特性,即“存在着不可化约的多元基本原则,并且任何原则相对于其他原则都不具有严格的优先性”。事实上,罗尔斯对道德直觉主义的批评也主要指向了其所导致的伦理多元主义(详见下文)。关于道德直觉主义的上引文字,参见Stratton-Lake,Philip, “Intuitionism in Ethics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N.Zalta (ed.), forthcoming URL=〈https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/intuitionism-ethics/〉。由于基于原则的、普遍主义的道德意识,已然扎根于社会成员的道德意识,而各种普遍主义原则不但多具有“强伦理”的宗教—形而上学认知基础,抑且相互之间又常常是格格不入的,对那些康德意义上的“非完全的理性存在者”来说,他们便倾向从自己信奉且足以证成其利益的道德原则(道德直觉)出发,进行道德推理、形成道德判断。这种道德实践模式,就其(客观上)合乎世俗化的普遍主义道德原则来说,它体现了“后习俗的”道德意识结构;但就其(主观上)依凭某种宗教、哲学和道德整全性教义/学说来说,它是诉诸“强伦理”的,进而体现了前习俗或习俗性的道德意识;就其道德推理模式来说,它又是直觉主义的。在很大程度上可以说,正是这种诉诸“强伦理”资源但依托现代社会的“弱伦理”运行机制的道德直觉主义推理模式,造成了现代社会的“诸正义(原则)间的争斗”。然而,正如罗尔斯指出的,直觉主义的问题在于,它仅仅从某种道德直觉出发,无法协调与那些从其他道德直觉出发所形成的道德判断之间的冲突——质言之,由于无法在基于不同道德直觉的道德原则之间确立优先性规则,它无法处理不同道德直觉之间的冲突。*罗尔斯认为,直觉主义“由一批首要原则(first principles)构成,而这些原则在特定情形下会给出相反的指令”,但它却“不包括任何可以衡量这些相互冲突之原则的明确方法,即优先性规则:我们只是依凭直觉,即依凭我们看起来似乎最近乎正当或正确(right)的事物来寻求平衡。或者,即使它们存在优先性规则,亦会被视为几乎是无关紧要的,对我们形成某个判断无实质性助益。”事实上,罗尔斯关于“正义观念”(conceptions)与“正义概念”(concept)的著名区分,在很大程度上可视为道德直觉主义的正义观与他所主张的政治建构主义的正义观所形成的不同概念模式:前者是多元的,构成了市民社会的“背景文化”;后者是一元的,是政治国家“重叠共识”的产物。上引文字,见J.Rawls,A Theory of Justice (revised edition), (Cambridge,Mass.:Belknap Press of Harvard University Press,1999),p.30。可以说,正是道德直觉主义这种独白性的直觉主义推理模式,很大程度上加剧了现代社会的“诸正义(原则)间的争斗”,并使其以不可调和的形态呈现出来。

从实践上看,为了纾解和避免独白性的道德直觉主义所带来的“正义争夺战”,现代社会形成了制度化的公共自主或公共商谈机制(如政治层面周期性的民主选举和常态性的商谈民主[discursive democracy]或审议民主[deliberative democracy],及社会层面的志愿性社团和社区等),并通过这种机制为人们达成主体间性的道德共识、形成主体间性的道德确信提供对话平台。显然,如果在社会基本结构层面缺乏这种制度化的公共自主或公共商谈机制,“后习俗”的道德意识结构所导致的结果更为复杂且棘手:它可能为人们进行本位主义(selfish departmentalism)的公共言说乃至唯私主义的社会抗争,提供话语空间和辩护依据。这在转型中国关涉社会正义的社会抗争和公共言说实践中,表现得尤为突出。笔者对“反正义的公平观”的分析,已揭示了转型中国社会抗争实践中大量出现的唯私主义抗争行动,即那种以“公平”为辩护依据但实质上违反道德和法律上的“应得”、进而违反正义的社会抗争行动。*参见拙文:《从“反正义的公平”到“底线正义”:基于转型中国一种典型社会正义观念的政治哲学分析》,载《人大法律评论》2016年第3卷(总第22辑),北京:法律出版社,2017年,第72—78页。在公共言说中,不少论者基于具有宗派性的利益诉求(如地区利益、部门利益、社群利益乃至阶级利益等)所进行的论说,亦常常要诉诸某种普遍主义的道德原则——在这方面,“自由”常常是那些代表着社会上层的论者乐于诉诸的价值,“平等”则常常是那些代表着社会底层或边缘社群的论者偏爱乞援的原则;但从整个社会关于正义事项的恰当把握来看,我们便陷入了由“自由”、“平等”这两种普遍主义原则所引发的“诸正义(原则)间的争斗”。我们可以把这种本位主义乃至唯私主义的论说取向,统称为主体中心(subject-centered)乃至自我中心的(self-centered)论说取向,因为他们都缺乏主体间性的向度,是一种独白式的论说取向,无视或无法通过公共商谈和公共证成的检验。在实践中,这种主体中心乃至自我中心的论说取向,又常常是与前述道德直觉主义的认知模式相互交缠在一起的:它从某种有利于捍卫主体中心乃至自我中心之利益/旨趣(interests)的道德直觉出发,秉持某种对之予以证成的正义观念(idea)——质言之,韦伯—哈贝马斯所说的“观念”与“利益/旨趣”之间的互动,在此是以后者为基础的。于是乎,表现在实践中便是“诸正义(原则)间的争斗”:由于论者多倾向从主体中心乃至自我中心的道德直觉主义出发进行道德推理,加之不同道德直觉之间不免相互抵牾,从全社会的视角来看,我们便遭遇了“诸正义(原则)间的争斗”。

(三) 情境化的正义观

“诸正义(原则)间的争斗”,我们很难仅仅从道德普遍主义的抽象层面去把握特定正义事项;相反,我们须结合特定政治社会的情境做出更具针对性的理论建构。借用罗尔斯关于“正义观念”(the conceptions of justice)与“正义概念”(the concept of justice)的著名区分,如果说基于道德直觉主义的普遍主义视角所获得的是一种相互冲突的多元“正义观念”,那么若想获得可以在整体上对相关正义事项予以恰当把握的“正义概念”,我们必须诉诸关联性的情境化视角,把那些(可能相互冲突的)普遍主义原则,放在特定正义事项所置身其间的关联性互动情境中进行考量,从而确定适切的正义法则。

正是基于上述考虑,本文试图阐发一种“关联性正义”(correlational justice/justice in the correlational contexts)的观念,并从规范上建构“关联性正义”视角下的诸正义法则。与普遍主义的正义观相对,“关联性正义”是一种“情境化的”(contextual/situated)正义观。这种情境化的正义观,不是社群主义/共同体主义式的道德情境主义所主张的那种社群/共同体本位的正义观,而是主张把特定正义事项放在其所置身其间的关联性情境中进行观照,从而获得与此情境相适应的正义法则。为使“关联性正义”的主张具有更为厚实的政治哲学基础,笔者将首先从康德式的普遍主义正义观入手,探究康德本人(及哈贝马斯)在道德哲学与政治哲学、法哲学之间所做的区分及其所蕴含的道德世界与政治社会之间的区别,以及这种区别对于政治社会之正义的情境化限制(一)。接下来,笔者将在与“单向度的正义”相对照的意义上,初步界定“关联性的正义”,并在把握转型中国政治社会之复杂关联性结构的基础上,以国家权力为中心,着重阐述转型中国之正义问题围绕着国家权力的运行所形成的三个向度、六个方面的关联性(二)。在本文的最后,笔者将阐述与上述三个向度、六个方面关联性相对应的关联性正义评价法则(三),并结合慈继伟关于正义之两面性的论述,呈现一个更为基础的“两面性”:正义秉性的绝对性与正义规范的有条件性或情境性(余论)。

一、政治社会的正义vs.道德世界的正当

(一) 康德式的普遍主义正义观

从逻辑上看,康德式的普遍主义正义观,是通过两个步骤成为现代政治哲学的主导正义理论模式的。第一个步骤:将古典道德哲学关于“何为善的生活”的核心问题纳入规范伦理学的框架下进行规约。通过把他律性的一切实践命令——即康德所说的“假言命令”,也即是“达到另外目的手段而成为善良的行为”*参见[德]康德:《道德形而上学原理》,苗力田译,上海:上海人民出版社,2005年,第32页。——剔除出去,康德将道德上的“正当”严格限定为基于纯粹实践理性的意志自律所形成的绝对命令。通过这种限定,康德得以使“善生活”从属于合乎绝对命令的道德生活,从而把其他类型的“善生活”——特别是牟宗三所说的由经验性的幸福原则和理性的圆满原则所引导的“善生活”*参见牟宗三:《心体与性体》(第一册),台北:正中书局,1968年,第131—132页。——排除于道德生活之外。经由此种范式转换,“正当优先于善”成为现代道德哲学的思想框架,现代道德哲学的核心问题遂变成了对如下问题的哲学回答:“我或我们应当做什么?”(“我或我们应当怎么做才是正当的?”)所谓道德世界的正当规范,便具有了绝对性的特质。第二个步骤:将“普遍化原则”作为康德式道德绝对命令获得证成的核心原则,同时把道德世界中通过“普遍化原则”检验的“正当”(right)规范建构为政治社会的“权利”(rights)诉求和义务内容,并以此把握政治社会的“正义”问题。由于规范适用从道德世界向政治社会的跨越常常是未经转化地径直进行的,政治哲学和法哲学遂成为道德哲学在政治和法律领域的延伸,从而成为道德哲学的分支(实为附庸)。经由如是推演,政治社会的“正义”问题与道德世界共享了同一种“正当”标准并具有绝对主义、普遍主义的特质,便是顺理成章的事情了。

罗尔斯的正义理论,便是这种康德式普遍主义正义观的典型代表。罗尔斯得以推演出“正义两原则”的“无知之幕”和“原初状态”,不但屏蔽了社会成员的社会地位和经济条件,抑且屏蔽了特定时空的政治和社会—历史条件。正是通过对个体与共同体之个殊化情境的双重屏蔽,并经由原初状态→宪政阶段→立法阶段→司法和行政阶段的四步推演,罗尔斯式所阐发的正义原则,既遮蔽了道德世界与政治社会的区别,亦跨越了政治社会的情境限制,并最终具有了跨文化(或去情境化)的普遍主义色彩。然而,依笔者鄙见,个体的个殊化情境与共同体的个殊化情境,却不可等量齐观:如果说个体之社会地位和经济条件的差异,是社会正义的首要关切对象,并因而尤需防患规范制定者(立法者或立约者)的本位主义取向,那么特定时空的政治和社会—历史条件,则是制约某一政治社会采取何种路径和方式实现社会正义的“结构化情境”,并因而使得政治社会的正义规范应具有“敏感于情境的”(contexts-sensitive)内在要求。更确切地说,特定时空的政治和社会—历史情境,是某个政治共同体之为政治共同体(而非道德共同体)的前提条件,很大程度上构成了政治共同体实现其内部之社会正义的出发点——之所以强调“很大程度上”,是因为从历史的观点看,特定时空的政治和社会—历史情境不应完全排除于社会正义的关切之外;换言之,它们亦应不断趋近良序社会的正义要求。这在根本上是因为:特定时空的政治和社会—历史情境,既是政治共同体建构符合自身情境之良序社会的反思性凭借,其本身亦应成为反思的对象。可以说,在社会正义的规范性要求与特定时空的政治和社会—历史情境之间,达致某种罗尔斯意义上的“反思性平衡”,是政治社会之社会正义的主要努力方向。由于特定时空的政治和社会—历史情境,构成了政治社会之社会正义的主要情境制约,政治社会的正义规范必然是情境化的。

(二) 康德与哈贝马斯:政治社会vs.道德世界

更一般地看,政治社会并不能还原为一个道德世界,政治社会的“正义”亦不能还原为道德世界的“正当”(与此相一致,法律规范的合法性亦不能还原为规范内容的正当性,即规范内容的合道德性)。尽管去情境化的普遍主义正义理论,常常是以康德主义的面目出现的,但康德本人事实上已洞察到了政治社会与道德世界的区别。康德在道德形而上学中将“不要说谎”视为一旦违反即面临着自我取消境地的“完全义务”(vollkommenePflicht,perfect duty),甚至对连出于利他主义之善意的谎言都在道德上予以否定*参见Immanuel Kant,Practical Philosophy,trans.& ed.Marry J.Gregor, (Cambridge:Cambridge University Press,1996),pp.611-615。,但在其法权哲学中却不得不容忍言论自由所必然包含的说谎自由。正如康德指出的:

与生俱来的自由原则,已然关涉如下授权……人们有权对他人做就其本身而言不减损于他们所拥有之物(what is theirs)的任何事情,除非他们想要接受这种减损——诸如这类事情:仅仅是与他人交流自己的思想,向他们讲述或承诺某些事情,而不管其所言是否真实且真诚(veriloquiumautfalsiloquium[真话或假话]);因为这完全取决于对方是否想要相信他们。*参见Immanuel Kant,Practical Philosophy,trans.& ed.Marry J.Gregor, (Cambridge:Cambridge University Press,1996),pp.393-394。

在为这句话添加的一个注释中,康德进一步写道:

有意地,即使是以轻率的方式讲述不实之词,通常被称为谎言,因为至少就那些精巧地复述了这些不实之词的人会被他人讥为笑柄而言,这种做法亦有害于某人。但在与法权(权利)有关的意义上,只有那种直接侵犯了他人权利的不真实,才被称为谎言。……“他是一个说话不能相信的人”,这种有根据的传闻如此接近于把他斥为骗子的谴责,以至于属于法学的东西与必须指派给伦理学的东西之间的分界线,只能以这种方式来划分。*Ibid.,p.394.

康德关于伦理学和法权学说的区分,在很大程度上预设了道德世界与政治社会之间的区别:前者是“内在自由”的世界,遵循着普遍化的道德原则;后者则是“外在自由”的世界,以不同主体之权利的共存为旨归。前者对应的道德判断是综合命题,要求把人格和人性视为目的;后者对应的法律判断属分析命题,对人的目的不作要求*参见[美]曼弗雷德·鲍姆:《康德实践哲学中的法与伦理》,邓晓芒译,《云南大学学报(社会科学版)》2009年第8期。。之所以出现如是分野,根源于前者对人的预设是完全的理性存在者,遵循着最为严格的理性主义精神;后者对人的预设则是不完全的理性存在者,遵循的主要是“意志论”特别是实证性的意志论。所谓的“完全的理性存在者”,是指完全以理性作为意志之唯一根据的存在者;惟有完全的理性存在者,始能超越自己的自然欲望和现实经验,遵循纯粹实践理性的基本法则,亦即使其“意志的准则(maxim)总是能同时被视为创制某个普遍法则(law)的原则。”*参见Immanuel Kant,Practical Philosophy,trans.& ed.Marry J.Gregor, (Cambridge:Cambridge University Press,1996),p.164。相应地,不完全的理性存在者,即无法超越自然欲望和现实经验的存在者,也即是“就其属于感官世界来说,有所需求的存在者,以致他的理性当然具有一个源自其感性方面的不可拒绝之使命,即照顾到其感官世界的利益,并根据此生和来生(如果可能的话)的幸福形成实践准则。”*Ibid.,p.189.很大程度上可以说,正是源于对人的预设不同,康德将伦理学(道德世界)和法权学说(政治社会)区分开来。正是在这个意义上,施特劳斯指出:“康德在其道德教诲中宣称,任何谎言、任何不真实的话都不道德;而他在司法教诲中却说,言论自由的权利就是撒谎和说真话具有同样的权利。”*[美]施特劳斯:《什么是政治哲学》,李世祥等译,北京:华夏出版社,2011年,第43页。

关于道德世界与政治社会的区别,哈贝马斯有着更深的体会。哈贝马斯沿着康德主义的路向建构了商谈伦理学,其核心内容是“普遍化原则”和“商谈原则”,其中前者优先于后者。在将商谈伦理学运用于政治社会时,他起初试图把“普遍化原则”优先于“商谈原则”的结构,照搬至法律和政治领域。然而,韦尔默尔(Albrecht Wellmer)等人的批评,最终让他意识到了政治社会的特殊性:不但法律规范和道德规范遵循着不同的证成逻辑,抑且法律的合法性也不能还原为法律规范之内容的正当性。*在韦尔默尔看来,法律规范区别于道德规范之处在于如下三端:其一,“法律义务,是由当前有效的法律规范决定的;但道德规范和道德义务的有效性,则完全独立于使之生效的法令(act)而存在。”其二,法律规范是构成性规则:它不仅规定了权利义务,亦对政治实践(如议会选举)、建制(如议会)或职位(如国家元首)的形成具有构成性的作用。其三,法律规范是与外在强制之威胁相联系的规范。法律区别于道德的这些属性,使得两者在传统社会和现代社会的地位发生了逆转:“在向后传统社会转型的过程中道德的‘去习俗化’,亦意味着法律的习俗化(conventionalization of law)。”换言之,就像传统社会的道德规范建立在未经反思的习俗基础之上,(建立在反思性基础上的)现代法律正在塑造新的习俗,乃至其本身即成为新习俗。韦尔默尔认为,在现代社会,道德与法律尽管均需诉诸“共同意志的理念”(a will of common will),但“共同意志”的形成方式不同:前者将其视为“理性存在者”(rational beings)之意志的聚合,后者则将其视为“受到影响者”(those affected)之意志的聚合——质言之,前者呼唤康德意义上符合“自主/自律”(Autonomie,autonamy)要求的理性意志,即排除了个体基于自然欲望之“任意”(Willkür,arbitrary will)后的意志;后者则指向了一种“实证性的共同意志”(positive common will),包含着个体基于自然欲望的“任意”。韦尔默尔的相关论述,参见Albrecht Wellmer,The Persistence of Modernity:Essays on Aesthetics,Ethics and Postmodernism,trans.David Midgley, (Cambridge:Polity Press,1991),pp.189-191,193-194。因此,哈贝马斯不得不调整商谈原则与普遍化原则的关系,并将后者的适用范围严格限定于道德领域,同时将民主原则视为商谈原则在政治社会的具体表现。他最终所建构的法律与民主的商谈理论,针对政治社会的特殊性形成了较为精致的商谈结构:主要针对公民权利体系、适用于正当性原则(语义普遍性原则)的道德性商谈,针对(亚)文化共同体的集体认同、适用于本真性原则的伦理性商谈,针对具体技术性问题、适用于目的合理性原则的实用性商谈(此三者构成了实践理性的三种形态),以及因时间限制而需要的公平妥协(此种妥协还要受到前述三种商谈的规约),均进入了法律商谈的视野之中,并以具有程序普遍性(语用普遍性)的商谈原则统合了起来。换言之,不是法律规范之“语义普遍性”(法律规范的道德正当性),而是商谈主体的“程序普遍性”证成了法律的合法性。*参见拙著:《合法律性与合道德性之间:哈贝马斯商谈合法化理论研究》,上海:复旦大学出版社,2012年,第116—121、150—153页。哈贝马斯的学术努力,其实表明:对政治社会来说,道德普遍化原则是不充分的。正如E.O.Eriksen等在解释哈贝马斯的学理逻辑时指出的,这乃因为,在政治社会:

大量不同的问题必须在集体意志形成的过程中来回答。它们亦需要超越于道德实践知识的其他类型的知识。不仅那种从中立和公正的视角来回答何为正当的问题在政治审议过程中具有规范性力量,而且目的和价值的考量亦具有规范性的效果。不但义务性问题,抑且目的性问题也起着重要作用。而且,文化价值和集体目标的实现亦应该包括在规范性的政治理论之中。*参见Erik Oddvar Eriksen & Jarle Weigard,Understanding Habermas:Communicative Action and Deliberative Democracy (London:Continuum International Publishing Group,2004),p.159。

(三) 政治社会的正义vs.道德世界的正当

道德世界与政治社会之间的区别,在很大程度上就是邓正来所说的“想世界”和“做世界”的区别。道德世界主要由知识/符号系统构成,政治社会则依赖于建制化的行动系统。道德世界是社会成员通过道德知识的符号互动形成的世界,因而在根本上是由知识/符号系统构成的世界。政治社会则形成了建制化的行动系统,其核心包括以金钱为导控媒介的经济系统,以权力为导控媒介的政治系统(包括行政系统与以立法机关为核心的合法化系统),两者又均通过法律系统组织起来。尽管道德世界的符号系统常常会通过合法化系统对政治社会产生影响,但政治社会在总体上遵循的是目的合理性的自主运行逻辑:不仅作为现代政治社会之组织手段的法律系统,是遵循形式合理性(目的合理性)逻辑自主运行的,而且政治社会对道德世界符号系统(道德知识)的吸纳,亦在很大程度上遵循着目的合理性逻辑,即把道德知识放在政治共同体的集体目标中进行考量,并决定吸纳何种道德知识(或道德知识的组合)作为政治社会的价值愿景或“理想图景”。

道德世界与政治社会的上述区别,是一种存在论上的(ontological)区别,亦是两者的根本区别,决定了它们运行机理的不同。这种差异,至少体现在如下三个方面:*鉴于本文的论辩对象主要指向了康德主义的普遍主义正义观(正如前文已指出的,这种康德主义正义观未必完全符合康德本人的原意,特别是他关于道德世界与政治社会的区分),下文对“道德世界”的理解,主要指康德主义的理解,而不是涉及其他道德理论对道德世界的不同理解。

第一,道德世界是一个普遍主义的共享世界,但政治社会是一个特殊主义/情境主义的自主实体。与道德世界和政治社会分别预设了康德意义的完全理性存在者和不完全的理性存在者相一致,它们亦遵循着不同的正当性(rightness)原则:前者奉行的是“普遍主义的道德原则”(universalistic moral principle),后者遵奉的是“民主的合法性原则”(democratic principle of legitimacy)。*参见Albrecht Wellmer,The Persistence of Modernity:Essays on Aesthetics,Ethics and Postmodernism,trans.David Midgley, (Cambridge:Polity Press,1991),p.193。这即是说,普遍主义的道德并不是评判某个政治秩序之正当性的自足标准;相反,基于政治共同体成员之“同意”的民主合法性,才是评判政治秩序之正当性的根本标准。

第二,借用帕森斯的三分法,道德现象主要是文化和个性领域的现象,政治现象则是社会领域的现象。道德世界是由各种与道德有关的文化符号及社会成员对道德文化符号的个体化据有所形成的世界,即构成了一个符号互动的世界;政治社会则指向了一种具有合法性的建制化秩序,它是为包括道德知识在内的文化再生产、社会整合(social integration)、个体的社会化等提供公共秩序平台的政治空间,即构成了一个具有系统整合(systemic integration)功能的政治实体。因此,从存在论上看,道德世界更具有私人性,政治社会则更注重共同性(当然,两者的正当性均需诉诸基于主体间性的公共性原则,即诉诸超越个体或共同体的“概化的他者”视角)。

第三,道德世界是信念世界,奉行的是韦伯所说的“信念伦理”(ethics of conviction),即忠诚于内心道德信念的行动取向;政治社会则是责任世界,推崇的是韦伯所说的“责任伦理”(ethics of responsibility),即对行动之结果负责的行动取向。或者借用施特劳斯对苏格拉底的解读,道德世界可能是一个癫狂的(mad)世界,但政治社会是一个清明(sober)和中道的(moderate)世界。*参见Leo Strauss,Natural Right and History, (Chicago:University of Chicago Press,1999),p.123。与此相适应,道德世界注重去情境化的正当性,政治社会则更注重敏感于情境的可行性。

如果政治社会不能还原为道德世界,那么政治社会的“正义”标准便不能等同于道德世界的“正当”规范。对政治社会来说,重要的不是其运行模式是否符合某种道德原则或者宗教、道德、哲学整全性教义/学说,而毋宁在于是否采取了合适且可行的政治手段实现了政治共同体共享的集体目标和政治理想。因此,政治社会的“正义”内在地具有情境限制。借用罗尔斯的一个区分,政治社会即使追求正义,也只能优先确保“根据某些境况和社会条件足够正义”,而只能把“完美地符合正义”作为一种理想。*参见J.Rawls,Political Liberalism, (New York:Columbia University Press,1996),p.428。罗尔斯提出的一个另一个类似区分是“理想的(严格遵从)理论”(“正义二原则”是在原初状态中被严格遵从的基础上而选择出来的)与“非理想的(部分遵从)理论”(关涉如何对待不正义的问题,即“正义二原则”部分被或未被遵从)。参见J.Rawls,A Theory of Justice (revised edition), (Cambridge,Mass.:Belknap Press of Harvard University Press,1999),pp.7-8,215-216,318-319。

从另一方面来看,道德世界与政治社会的上述区别,其实要求我们必须区分“规范的正当性”与“规范适用的正当性”。将这两者相区分,预设了这样一种可能性:一个在道德上具有正当性的规范,适用于特定情境未必就具有正当性。以康德所举的说谎为例,“不要说谎”这一规范固然具有正当性,但在特定情境下,譬如当一个行凶者要我们交出藏匿在我们家中的某个朋友时,我们很难说严格遵循不要说谎的原则是符合道德的。*康德本人坚决反对一切后果主义的道德考量。在他看来,由于现实的经验具有偶然性,因此任何基于现实经验之后果的考量都必然具有偶然性,不足以成为道德行动的理由,譬如躲在家中的被追杀者完全有可能在当事人和行凶者对话时从后门走出来而遭遇行凶者,这样则可能会导致被追杀者和当事人都成为受害者。然而,尽管现实经验的确具有偶然性,但在现实的政治社会中,对社会偶然性本身(特别是社会行动或社会事件之间因果关系的概率)的把握和评估,其实是社会成员在社会化过程中习得的社会经验,进而亦构成了其道德行动的理由——就上述事例来说,鉴于被追杀者自己走出来的概率更低(因对行凶者的说谎而拯救被追杀者的概率更高),绝大多数具有正义感的人都会选择向行凶者撒谎。而且,对各种社会偶然性(特别是社会行动或社会事件之间因果关系的概率)的把握和评估,还是社会科学的研究课题,进而亦是政治社会制定法律与政策的社会依据——质言之,在政治社会中,我们必然会诉诸某种程度的后果主义,并藉此进行道德判断乃至政治决策。为了弥合康德式的义务论与后果主义之间的张力,桑德尔主张在上述事例中,当事人可以对行凶者做一个“真实但具有误导性”的陈述,如“一个小时前,我在路那头的杂货店见过她”。在他看来,这种真实但具有误导性的陈述,是“一种精心设计的措辞”,它“以某种方式对说实话的这一义务心存敬意”。与单纯的说谎相比,它包含着两种不同的动机:“保护我的朋友,同时维护说实话的义务。”(参见[美]桑德尔:《公正:如何做才好?》,朱慧玲译,北京:中信出版社,2011年,第156、158页。)依笔者拙见,桑德尔对康德的变通性阐发恰恰表明:规范适用的正当性是具有情境限制的。证成规范本身的正当性,属于道德哲学的研究课题;但追问规范适用的正当性,则是政治哲学和法哲学推进介入性学理分析和实体性理论建构的主要方面。在道德世界中,我们需认可普遍主义的“规范正当性”;但在政治社会,我们则须把“规范适用的正当性”放在情境化的互动格局中去把握。

二、“关联性正义”与转型中国正义问题的关联性

前文关于道德世界和政治社会之区分的讨论,既旨在一般性地凸显政治社会之正义的情境依赖性,亦意在秉持一种“情境化的正义观”,基于转型中国正义问题的“结构化情境”,推进具有情境自觉性的政治哲学和法哲学研究——对本文来说,即推进关于转型中国正义问题之整体性的介入性学理分析和实体性理论建构。接下来,笔者将初步阐述“关联性正义”,然后结合转型中国政治社会的复杂关联性结构,探讨转型中国正义问题之关联性的具体表现。

(一) “关联性正义”vs.“单向度的正义”

一如前述,本文主张的“情境化的正义”,即“关联性正义”。本文所谓的“关联性正义”,不同于某些论者所主张的“关系性正义观”(relational conceptions of justice)、“关系性平等”(relational equality)。晚近以来,诸如涛慕思·博格(Thomas Pogge)、Juliana Bidadanure这样的论者,提出了“关系性正义观”、“关系性平等”的概念,但却指涉了与本文完全不同的问题意识、正义事项和含义指向。大体而言,他们都是在与分配正义观相对的意义上使用“关系性正义观”或“关系性平等”,但分别在全球正义和代际正义的论域,赋予了两者厚薄不一的内涵。博格认为,在改善全球医疗状况的论域,一种局限于承受者的分配正义视角是远远不够的,必须考察“关系性的因素”,即“取决于我们与他们所面临的医疗状况之关系是什么,比如,是我们有意造成的,还是我们不知不觉中让那些状况发生的。”在博格看来,关系性正义观与分配正义观的分殊,亦是“消极正义”与“积极正义”、“公正地对待承受者”与“在承受者当中促进一个好的分配”之间的分野。*参见[美]涛慕思·博格:《康德、罗尔斯与全球正义》,刘莘、徐向东译,上海:上海译文出版社,2010年,第484、493—503页。Juliana Bidadanure则在代际正义论域,从社群主义/共同体主义视角挑战了流行的分配正义观念,从而赋予了“关系性平等”以更厚实的道德内涵。正如她指出的,关系性平等与分配正义的区别在于:

分配性的平等主义者相信,(在其他事物平等的条件下)人们得到关于X的平等份额是正义的道德要求;而关系性的平等主义者则认为,平等的关键在于要实现人们能够作为平等者站立在彼此面前的共同体。关系性的平等主义者,极大地凸显了诸如剥削、宰制或排斥这样的压迫性关系之弊端,以解释为什么平等关乎重大。与之适成对照的是,分配性的平等主义者聚焦于关乎个体层面的益品(individuals’ relative levels of goods)(无论如何理解这些益品),并追问这些益品的分配在道德上是否可以得到证成,或者某些个体是否应当获得补偿,比如由于坏的原生运气而获得补偿。*Juliana Bidadanure,Making Sense of Age Group Justice:A Time for Relational Equality?, Politics,Philosophy & Economics,Vol.15,No.3(2016):234-260.

本文所谓的“关联性正义”,既不拘泥于某种特定的理论视角,亦不局限于诸如全球正义、代际正义这样特定的正义事项,而旨在阐发一种与转型中国正义问题之整体性相适应的正义理论模式。

笔者主张的“关联性正义”,是与中国论者中流行的一种正义观念——姑且称之为“单向度的正义”(single-dimensional justice/single-minded justice)——相对的。所谓“单向度的正义”,是指基于某种关于正义的学说(既包括基于某种宗教、道德或哲学整全性教义/学说的正义理论,亦包括罗尔斯这样旨在超越整全性教义/学说的政治自由主义论说)或者排他性地从某种关于正义的道德直觉(道德原则)出发而形成的正义观念——前文所谓的(康德主义的)普遍主义正义观,就其无视政治社会的情境限制而言,它是一种去情境化的正义观;就其排他性地立基于某种正义学说而言,它是一种“单向度的正义观”。所谓“单向度的正义”,就其忠诚于某种正义学说来说,它是心智单一的(single-minded);就其无视或排斥其他道德直觉(道德原则)来说,它是单向度的(single-dimensional)。由于诸多关于正义的学说,常常排他性地聚焦于某种道德直觉(道德原则),两者在实践中又是相互交缠在一起的,并在总体上呈现为“单向度的正义”观。与之相对,“关联性正义”的出发点,既不是任何既定的整全性教义/学说或理论模式,亦不是任何特定的道德直觉(道德原则),而是从特定正义事项出发,通过把握这些正义事项所置身其间的特定关联性情境而形成的一种正义观念。如果说,“单向度的正义”观常常体现为心智单一的正义观,那么“关联性正义”则是赵汀阳意义上“无立场的”(views from everywhere):它不是不采取任何立场,而是不把任何既定立场作为预先的出发点。*参见赵汀阳:《论可能生活:一种关于幸福和公正的理论(修订版)》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第7—8页(修订版前言)。借用邓正来的话讲,“关联性正义”不是对正义价值“做单一性的审视和强调”,“更不是在未加反思或批判的前提下”视正义价值为当然的前提;相反,它主张对正义进行“关系性的审视或批判”*邓正来在阐述“关系性视角”时,将其进一步限定为“在中国现实实践之正当性依据与全球化价值示范的关系框架中建构中国自己的法律理想图景。”可见,邓正来关于“关系性视角”的论述,主要着眼于全球化时代中国和西方在世界结构中的关系格局,特别是他强调的不平等关系,即中国在世界结构中处于丧失主体性的边缘地位。然而,依笔者鄙见,如果只是着眼于“中国现实实践之正当性依据与全球化价值示范的关系框架”,而不对中国实践本身进行基于关系性视角的介入性学理分析和实体性理论建构,我们不但难以推进真正具有学术增量的政治哲学和法哲学研究,抑且极易滑向过于强调中西之别的“文化本质主义”。这是因为:邓正来所谓的“中国现实实践之正当性依据”,不但预设了中国现实实践中蕴含着与“全球化价值示范”不同的价值想象空间(在很大程度上可以说,邓正来晚年对中国发展实践中的“生存型智慧”的研究,即是他探究“中国现实实践之正当性依据”的一种学术努力),抑且具有他曾经批评苏力的“以有效/可行替代善和正当”之取向,在很大程度上将“中国现实实践之正当性依据与全球化价值示范的关系框架”建构为基于文化本质主义的关系框架:中国基于“现实实践之正当性依据”所形成的“法律理想图景”与西方所代表的“全球化价值示范”,具有完全不同的文化本质。上引邓正来的相关论述,参见邓正来:《中国法学向何处去:建构“中国法律理想图景”的时代论纲(第二版)》,北京:商务印书馆,2011年,第17页(第16页注2续);他对苏力“以有效/可行替代善和正当”之取向的批判,参见同上书,第261页;他关于“生存型智慧”的研究,参见邓正来:《“生存型智慧”与中国发展论纲》,载《中国农业大学学报(社会科学版)》2010年第4期。,并在关系性的互动情境中建构相应的正义规范或正义法则。

(二) 转型中国政治社会的复杂关联性结构

前文一般性地讨论了政治社会与道德世界的区别,但并未对政治社会本身(特别是转型中国的政治社会)的关联性结构进行论述。转型中国政治社会内在的关联性结构,既具有现代政治社会的一般特征,亦具有自身别具一格的特点。

大体来看,现代政治社会内在的关联性结构,至少具有如下两个特征:

第一,现代政治社会在本质上是一个关联性的复杂社会,不仅个体与个体之间形成了“社会连带”或涂尔干意义上“有机团结”的关系,政治、经济和文化诸行动领域乃至代际之间亦息息相关。沃尔泽(Michael Walzer)之所以提出了针对不同行动领域的正义原则,正是为了避免社会成员将某一行动领域的优势转化为另一行动领域的优势,从而对其他社会成员形成宰制局面。“可持续发展”理念的出场,则是为了回应代际之间在资源分配方面的关联性结构。

第二,现代政治社会在很大程度上形成了权力主导(特别是行政主导)的运行结构,这既使政治领域的正义(国家权力的正当运行)*为了深入把握转型中国的正义问题,本文区分了“政治领域的正义”与“政治正义”:前者指涉的是与国家权力运行目标、过程等有关的实质正义关切;后者则主要关涉评判政治秩序之正当性的程序正义标准——我将其规范性基础(normative foundation)界定为政治共同体成员的“参与平等”,相对于经济领域的分配正义(经济正义)和文化领域的认同平等(文化正义)。具有特别的重要性,亦使国家权力运行的全过程均成为正义的关切对象。为了及时且有效回应现代复杂社会的各种不确定的风险(如治安事件和犯罪行为、气候变化、环境污染、恐怖主义等),现代社会的国家权力,特别是行政权力,已伸展到社会的各个领域(包括传统上属于个人自主的私人领域),并具有高度的运行自主性。在这样的情势下,即使存在周期性的民主监控,但总体上仍不可避免地产生哈贝马斯所谓的“合法化延搁”问题,即为了确保行政系统的自主运行而将政治决策和行政举措的合法化暂时悬置起来或延搁下来。*参见J.Habermas,The Theory of Communicative Action,vol.2:System and Lifeworld,trans.Thomas McCarthy (Boston:Beacon Press,1987),p.180。为了有效的规制国家权力,除了可以诉诸哈贝马斯所呼吁的常态性的“商谈民主”或“审议民主”外,便是使国家权力的运行目标及运行全过程成为正义的关切对象,即确保国家权力严格遵循具有正义品格的法律而运行。

对转型中国来说,政治社会关联性结构的复杂性,还与中国现代性问题的共时性紧密相关。作为后发现代化国家,转型中国需要同时处理西方发达国家大致按照自然时间历时性地呈现出来的各种现代性问题,如经济发展、政治民主、社会正义、可持续发展诸问题。前文提及的转型中国正义问题之整体性,既与现代政治社会普遍存在的上述关联性结构有关,更与转型中国现代性问题的共时性存在有关。现代性问题的共时性存在,必然会导致社会层面的现代性诉求(及国家层面的现代性议程)的共时性存在——从正义的视角来看,即会带来对于不同领域(如经济领域的分配正义、政治领域的参与平等、文化领域的认同平等)、不同事项(如“一代人的正义”和“多代人的正义”[代际正义])等正义关切的共时性存在。尽管我们在实践中选择把经济发展放在更为优先的地位(“发展是硬道理”),并形成了政府主导的“发展型国家”运行模式,但这不仅不会消解政治民主、社会正义、可持续发展等其他现代性诉求,并且由此强化的国家权力主导的社会运行结构,还会使政治社会的关联性结构极度复杂化,从而使政治领域的正义格外凸显出来:不但其运行目标及运行全过程会成为社会的正义关切对象,抑且其本身也成为把握其他领域正义问题的关联性变量。

(三) 转型中国正义问题的关联性:以国家权力为中心的分析

一旦对转型中国政治社会的关联性结构有深刻的体认,我们便会洞察到转型中国正义问题的关联性及由此呈现的整体性。

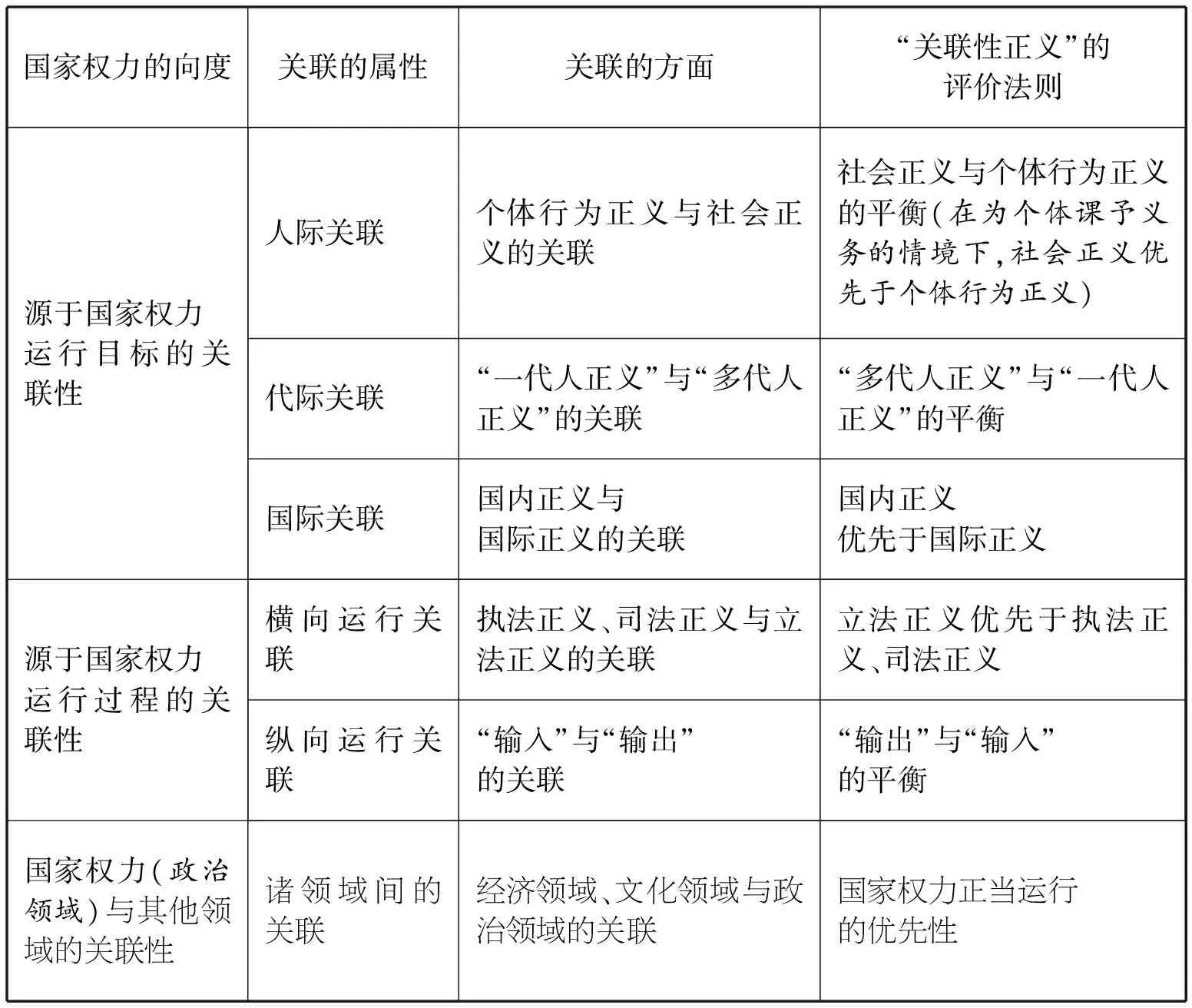

如前文所言,在转型中国,社会的正义关切主要是围绕国家权力展开的。这种正义关切,不但体现为对国家权力本身的关切,抑且关涉其对其他领域之影响的关切。基于此,我们可以把转型中国正义问题的关联性,大致划分为如下三个向度、六个方面。

1.源于国家权力运行目标的关联性

(1) 人际关联:个体行为正义与社会正义的关联

在良序社会,国家权力的运行既要保障个体行为正义,又要确保政治共同体内部的社会正义。前者关涉个体在私人领域享有“确获保障的自由”,后者指涉政治共同体的“共同善”。一般而言,自由至上主义者排他性地强调个体行为正义,社群主义者和共和主义者则凸显基于“共同善”的社会正义。譬如,哈耶克就认为,“惟有人之行为才能被称之为是正义的或不正义的。”*[英]哈耶克:《法律、立法与自由》(第二、三卷),邓正来等译,北京:中国大百科全书出版社,2000年,第50页。与之相对,社会正义则是一种幻象,因为它把社会想象成为一个有意向性的行动者,从而犯下了“拟人化”的谬误。佩迪特则认为,一个共和主义的社会正义“要求人们在与其他人的相互关系——无论是作为个体与其他个体的关系、作为群体与其他群体的关系,还是作为群体与其他个体的关系——中,应当享有作为无支配的自由(freedom as nondomination)”*Philip Pettit,On the People’s Terms.A Republican Theory and Model of Democracy,(Cambridge:Cambridge University Press,2012),p.77.。然而,对一个良序社会来说,国家权力必须同时确保个体行为正义和社会正义:前者要求国家权力必须确保个体符合正义要求之权利义务的履行;后者要求其确保把政治共同体成员作为平等者予以平等对待——尽管各种正义理论对平等之内容及平等对待之方式的理解各有殊异。

对转型中国来说,将社会正义与个体行为正义关联起来的必要性在于:个体行为正义对个体所施加的义务,可能会免除或抵消国家权力为实现社会正义而应当承担的道德和政治责任。换言之,某些表面上符合个体行为正义的规范,其实难以通过社会正义的检验,进而损害其正义品格。或者借用佩迪特的术语,某些表面上符合个体行为正义的规范,会使个体陷入被支配的状态,从而无法使其现实地享有“无支配的自由”。譬如,“孝道入法”,即强调社会成员要履行“孝道”义务的规范。在把“善”理解为“正当”之构成性要素的意义上,它具有某种程度的正义性(至少对某些认同儒家文化的社会成员来说,具有与其自我认同相关的可欲性),从而在表面上符合个体行为正义的要求*在当下因民法典编纂引发的讨论中,有论者提出,应当把“家”作为与“自然人”或“法人”相并列的“民事主体”——至少应当“用一个‘准法人’或‘类法人’概念,将家户、宗亲组织、私人合会、个人独资企业、合伙企业、法人分支机构等统统包括在内。”据说,惟其如此,才“更合乎国人‘以亲情为宗教,以家庭为教堂’的民族精神或国情民俗,也更有利于丰富经营形态和保护民事权益。”(参见范忠信:《编纂民法典,国应该怎样对待家?》,URL=〈http://cul.qq.com/a/20161209/003362.htm〉。)显然,如果“家”成为现代意义上的民事主体,那就不仅仅是“孝道入法”的问题了,因为它会进一步带来“财产权主体的家庭化甚或家长化”:如果“家”是民事主体,家长(实际上即父母)成为以“家”为单位的财产权之主体,便是顺理成章的事情。果真如此,它对中国现代化进程的冲击将不堪设想。;但由于“孝道”所包含的赡养义务(经济互助功能),事实上会免除国家为实现社会正义而建立普惠性的社会保障制度的道德和政治责任。从社会正义的视角来看,由于社会成员履行“孝道”义务(乃至遵循“亲亲”逻辑组建以自己为中心的“关系共同体”)的能力,是与其所处的社会阶层相匹配的,一个鼓励或要求社会成员履行“孝道”义务的规范,在很大程度上会在整个社会形成“亲亲”(别亲疏)、“尊尊”(殊贵贱)的礼治结构,不但无法有效避免形成黄宗羲所说的“利不欲其遗于下,福必欲其敛于上”之格局,抑且会在不同社会成员间现实地形成支配与被支配的局面。

由是观之,将个体行为正义与社会正义关联起来,关涉国家权力的一个运行目标:要在充分确保个体享有“无支配自由”的基础上,确立个体行为正义的标准。换言之,个体行为的正义不能以人际之间形成支配与被支配的局面为代价。

(2) 代际关联:“一代人的正义”与“多代人的正义”的关联

由于资源稀缺的生存性限制,现代国家不应仅仅满足于即时性生存,特别是满足于当世当代的生存和发展;相反,还应兼顾后代人的生存和发展需要。从社会正义的视角来看,这便把“代际正义”的问题提到了正义议程上来:我们须把邓正来所谓的“多代人的正义”与“一代人的正义”关联和协调起来。

关于“代际正义”,罗尔斯提出了著名的“正义的储存原则”(just savings principle)。如果我们把政治社会视为罗尔斯意义上世代相续的社会合作体系,那么正义不惟涉及如何进行单一世代内部的资源配置问题,还关涉如何安排多个世代(特别是相邻世代)的资源配置问题。因此,就当世当代来说,应当遵循“正义的储存原则”,须为未来世代的生存和发展储存必要的资源,包括各种自然资源和经济资源。正如罗尔斯指出的,“如果所有世代(也许除了较早的世代)要获益,当事人必然会同意正义的储存原则;该原则确保每一代都从其先祖那里获得其应得的事物,并为其后代留下公平的份额”。*参见J.Rawls,A Theory of Justice (revised edition), (Cambridge,Mass.:Belknap Press of Harvard University Press,1999),p.254。

就转型中国来说,将“一代人正义”与“多代人正义”相关联的必要性在于:局限于“一代人正义”的发展观,常常会威胁“多代人正义”的实现。对像中国这样的后发现代化国家和新兴市场国家来说,为了顺利推进追赶型现代化,我们常常会选择“先污染后治理”的发展模式:现时中国严重的环境污染,特别是大城市严重的雾霾,正是这种发展模式所导致的后果。显然,惟有把“多代人正义”与“一代人正义”关联和协调起来,我们始能秉承“代际正义”的理念,促进社会成为罗尔斯意义上世代相续的合作体系。所谓的可持续发展,正是秉承“代际正义”理念所形成的发展观。

(3) 国际关联:全球正义与国内正义的关联

自17世纪威斯特伐利亚体系将主权国家确立为国际秩序的基本单位以来,所谓的“国际社会”其实一直处于丛林状态,面临着严重的“公地悲剧”。威斯特伐利亚体系,既确立了主权平等的现代国际秩序原则,但亦在国际上合法地划定了由分立的民族国家组成的“国家之墙”。正是这种“国家之墙”的存在,使得自由、平等、民主等由启蒙运动所高扬的现代性价值,无法成为在国际层面可以制度化的政治价值。如果说,西方先发国家在17、18世纪盛行的重商主义代表着民族国家举全国之力抢占国际资源的努力,那么它们在19世纪末期、20世纪初期所确立的全球殖民体系,则使国际社会沦为彻头彻尾的“丛林社会”。二战以后,随着全球殖民体系的瓦解,特别是随着联合国、国际货币基金组织和世界银行等新型全球治理机制的确立并发挥作用,国际社会朝着更为正义的方向发展,超越民族国家的全球正义作为新的正义议程,被推上了历史前台。从民族国家的视角来看,如何处理好实现国内正义和促进全球正义的关系,成为其正义事业的重要课题。

随着中国的强势崛起,中国已将此前奉行了三十余年的“韬光养晦”的外交政策调整为“奋发有为”的大国外交政策。在这样的背景下,将国内正义与全球正义关联起来,便成为把握转型中国正义问题之关联性的重要方面。晚近以来,中国在促进全球正义方面发挥着更具积极性和主动性的作用。无论是中国对第三世界(特别是非洲国家)国际援助的显著提升,还是中国主导确立的亚洲基础设施投资银行、“一带一路”战略等新型全球治理机制,均对全球正义具有积极的推动作用。然而,面对国内尚待突破的社会正义难题(特别是社会阶层的两极化、城乡二元结构、地区发展不平衡等),我们在国际层面的慷慨解囊,究竟具有多大程度的正当性?显然,惟有把国内正义与全球正义关联起来,我们始能深入把握这一问题。

2.源于国家权力运行过程的关联性

(4) 横向运行关联:执法正义、司法正义与立法正义的关联

从横向的运行来看,现代国家权力大致沿着立法权力→行政权力→司法权力运行。与之相适应,社会针对国家权力横向运行的正义关切,可分为立法正义、执法正义和司法正义。在现代国家,立法在时序上优先于执法和司法,并决定着执行和适用法律的实体内容和程序过程。因此,如果立法本身是不正义的,执法正义和司法正义就会受到挑战。因此,相对于执法正义和司法正义来说,立法正义更具有优先性。

如果说,立法相对于执法和司法的优先性在一般意义上主要体现为时序上的优先,那么对转型中国来说,由于现代法律秩序的建构仍是“进行时”,立法对于现代法律秩序的建构性、生成性作用更具有功能上的优先性。在现代成文法国家,立法堪称现代法律秩序建构的核心课题:不仅执法和司法的实体性内容源自立法对实体法的规定,并且执法、司法乃至立法的程序性规则,亦来源于立法对程序法的塑造。换言之,对像中国这样具有成文法传统但现代法律秩序却仍待建构的国家来说,即使要完善执法程序、推进司法改革,也要首先依赖于立法,即通过立法促进执法程序和司法制度的现代化。如果进一步考虑到法律秩序在现代社会秩序的基础地位及其在现代政治秩序的枢纽地位,那么立法对于现代社会政治秩序的塑造作用,更值得重视:中国现代转型所蕴含的立国、立宪、立教、立人等时代使命,尽管本身属于中国现代法律秩序建构的“前法律”(pre-legal)课题,但其推进和确立亦端赖于立法工作的进行。立国、立宪、立教、立人等不仅需要立法确认其发展成果,并且其破局亦常常有赖于立法先行:惟有通过立法对各种社会和政治“基础秩序”及其运行机制的建构,我们始能使国家性质(立国)、政权组织方式(立宪)、文化认同(立教)、官员品格和国民素质(立人)等,符合中国现代转型(现代国家建设)的历史性要求。

由上述分析可知,要想把握与转型中国国家权力横向运行有关的正义问题,我们不但要把执法正义、司法正义与立法正义关联起来,抑且还要树立起立法正义优先的理念。

(5) 纵向运行关联:“输入”与“输出”的关联

要想深入把握与现代国家权力运行有关的正义问题,仅仅着眼于横向的运行是不够的,还要从纵向把握政治系统(特别是行政系统)的运行。现代政治系统(特别是行政系统)的纵向运行,大致体现为一种“输入—输出”的平衡模式,即社会成员以纳税人身份“输入”各种税金,然后再由行政系统“输出”各种组织化成就(organizational accomplishments),特别是公共物品的供给,如基础设施的建设、公共秩序的维持、社会福利的供给等。*参见J.Habermas, The Theory of Communicative Action,Vol.2:System and Lifeworld,trans.Thomas McCarthy, (Boston:Beacon Press,1987),p.320。现代行政系统的“输入—输出”的平衡模式,体现了现代国家的基本运行机理:它在根本上体现了人民主权的基本原则,是确保国家权力服务于公民权利的基本要求。如果说“输入”体现了国家的财政汲取能力,那么“输出”则表征着国家的治理绩效。对现代国家来说,促进国家治理绩效与其财政汲取能力相匹配,既是衡量国家治理能力的重要方面,亦是评判国家权力运行之正义性的重要内容。这种正当性标准,既可以从以社会契约论为代表的现代政治哲学中找到理论依据,亦可以从传统中国的政治智慧(特别是儒家人文主义)中获得证成资源。在传统中国,诸如“天下非一人之天下,乃天下人之天下也”(吕不韦)、“以天下之权寄天下人共治”(顾炎武)、“天下非一姓之私也”(王夫之)这类主张,尽管未能提供具有有效性和可行性的制度和机制,但仍从规范上确立了国家权力的仁义标准,对现代国家权力的运行仍具有启发和借鉴意义。在人民主权的时代,国家不具有任何不能追溯和服务于人民的正当利益。因此,除了国家权力常态运行的正常成本外,由各种“组织化成就”所表征的治理绩效是证成国家财政汲取能力的最主要标准。如果一个国家具有强大的财政汲取能力,却无法或不能充分提供与之相匹配的“组织化成就”,那么其权力运行的正当性便会受到质疑。从这样的视角看,要想把握国家权力运行之正义性,我们必须把与行政权力有关的“输入”与“输出”关联和协调起来。惟其如此,我们始能对国家权力的纵向运行(特别是国家对社会的财政汲取)是否合乎正义要求进行道德评判。

在转型中国,随着“分税制”改革确立了以维护中央财政汲取能力为旨归的财政制度,中国的国家财政汲取能力获得了前所未有的历史性提升。晚近以来,在维护社会正义、国家宏观调整(如调控房价)等名义下,诸如遗产税、房地产税等新税种,亦被提上了税收改革的议程。如何规范国家的财政汲取、确立国家权力运行的正当性标准,是把握转型中国国家权力纵向运行之正义性的重要课题。

3.国家权力(政治领域)与其他领域的关联性

(6) 诸领域间的关联:经济领域、文化领域与政治领域的关联

对不同领域予以区分,是现代社会合理化的必然结果。韦伯的合理化理论,即蕴含着对领域区分乃至功能分化的洞察。根据哈贝马斯对韦伯理论的重构,随着世界的除魅,原来受宗教—形而上学世界观支配的价值领域,分化为认知—工具领域、道德—实践领域和审美—表现领域,并开始遵循着自主的运行逻辑。这种文化合理化,亦推动着社会的合理化运行:经济系统和行政系统开始遵循着目的合理性的逻辑自主运行。*参见拙著:《合法律性与合道德性之间:哈贝马斯商谈合法化理论研究》,上海:复旦大学出版社,2012年,第73—80页。可以说,领域区分和功能分化是现代社会的基本特征。沃尔泽所谓的“区分的艺术”(the art of separation),正指涉了这种特征。依沃尔泽之见,这种“区分的艺术”,既确保了自由,又保障了平等:就其促使各个不同功能领域遵循自身的逻辑自主运行而言,它确保了经济自由、宗教信仰自由、学术自由等各种自由;就其有效阻止了某些政治共同体成员将其在某个领域的优势径直转化为另一个领域的优势来说,它亦保障了政治共同体成员间的平等。*参见Michael Walzer,Liberalism and the Art of Separation,Political Theory,Vol.12,No.3 (August 1984):321。

然而,领域区分和功能分化只是一种理想状态,实践中它们常常是相互交缠在一起的。如果说,西方发达国家所面临的主要问题是哈贝马斯所谓的“系统对生活世界的殖民化”,即目的合理性的系统运行逻辑对生活世界基于沟通行动所发挥的文化再生产、社会整合、个人社会化等独特功能的侵蚀(也即是在性质上体现为政治领域、经济领域对社会文化领域的支配),那么转型中国不但面临着类似的问题,抑且尤为突出地面临着两大结构性难题:一是许纪霖所说的“生活世界对系统的逆向殖民化”*参见许纪霖:《儒家孤魂,肉身何在》,载《南方周末》2014年9月4日。,即社会文化领域的关系逻辑对行政系统和经济系统等功能系统之自主运行逻辑的侵蚀;二是朱学勤所谓的“权力之脚踩住了市场之手”的问题*参见朱学勤:《1998,自由主义的言说》,载《南方周末》1998年12月25日。,即行政权力对经济领域的支配。第一个问题大体属于法治(形式正义)的范畴,关涉经济系统、行政系统,特别是作为其组织手段的法律系统等社会功能系统本身的完善;第二个问题则落入到了正义(实质正义)的范围内,涉及如何处理社会功能系统之间的关系,特别是如何限制国家权力的问题。如果把政治领域对于社会文化领域的支配(行政系统对生活世界的殖民化)也考虑在内,那么转型中国正义诸领域的关联性,在很大程度上即体现为政治领域对经济领域和社会文化领域的支配。因此,要想把握转型中国经济领域和社会文化领域的正义问题,我们必须将其与政治领域关联起来。在国家权力具有主导地位的转型中国,就经济谈经济、就文化谈文化的“内在视角”,绝不足以把握正义问题的复杂性。

三、“关联性正义”的诸评价法则及其实践运用

本节中,笔者将基于前述三个向度、六个方面的关联性,阐述与之相对应的关联性正义的评价法则,并结合实例探讨其实践运用。

(一) 源于国家权力运行目标的关联性正义评价法则

1.人际关联:社会正义与个体行为正义的平衡

确保实现社会正义与促进个体行为正义之间的平衡,是国家权力保障政治共同体人际之间和合共存的关键所在,亦是把握人际关联性正义的基本法则。用权利话语来说,与社会正义相对应的主要是社会本位的各种社会权利,与个体行为正义相对应的主要是个体本位的各种公民和政治权利、经济权利(特别是财产权利)。要确保实现社会正义与促进个体行为正义之间的平衡,意味着国家要在社会本位的社会权利与个体本位的公民和政治权利、经济权利(特别是财产权)之间保持恰当的平衡。从权利保障的视角来看,与社会正义相适应的社会权利会面临着请求稀缺资源、具有不确定性、不具有普遍性、权利义务关系不够明确、关乎税收的分配等诸多争议*参见陈宜中:《何为正义》,北京:中央编译出版社,2016年,第42—46页。,但只要我们认为社会正义是值得追求的共同善,那么社会权利就是可欲且正当的。

社会正义与个体行为正义的平衡,是涉及两者关系的一个总原则;在特定的情境下,社会正义应当优先于个体行为正义——这种特定的情境即为个体课予义务的情形。在人际关联的正义事项中,社会正义优先于个体行为正义之法则的适用条件是:(1)某项规范、惯例或制度为个体课予了不利后果,即义务(课予义务);(2)个体承担的这项义务,国家基于实现社会正义的道义责任和政治责任应当且可以承担(个体行为正义与社会正义的关联性)。换言之,只要某项规范、惯例或制度为个体课予了义务,而国家基于实现社会正义的道义责任和政治责任应当且可以承担此项义务,那么将此项义务施予国家要比课予个体更具有正当性。

前述关于“孝道入法”的事例,便可适用此项关联性正义法则。受教育权亦可作如是观:相对个体为确保子女的受教育权(特别是基础教育阶段的受教育权)所承担的义务(如缴纳学费等)来说,由国家基于社会正义的责任承担此种义务,更符合正义的要求。

2.代际关联:“多代人的正义”与“一代人的正义”的平衡

在代际关联方面,秉持“多代人的正义”与“一代人的正义”相平衡的正义法则,似乎是不言而喻的。如果我们像罗尔斯那样把政治社会理解为世代相续的社会合作体系,那么政治社会就应当确保“多代人的正义”与“一代人的正义”之间的平衡。因为惟有通过这种平衡所实现的代际正义,我们始能确保政治社会的社会合作体系世代相续下去,而不是形成“吃祖宗饭,断子孙粮”的代际之间不可持续的局面。从正义的视角看,要确保代际正义,就需要确保政治社会的政治决策及其相应的制度安排,在不同世代之间保持不偏不倚,使其“公平地适应于每一代的要求”,进而满足“事关人人,人人关切”(what touches all concerns all)的正义法则。*参见J.Rawls,A Theory of Justice (revised edition), (Cambridge,Mass.:Belknap Press of Harvard University Press,1999),p.256。

秉持“多代人的正义”与“一代人的正义”相平衡的正义法则,一系列与后代人之利益有关的权利诉求、对当世代人的权利限制,便可以获得证成。譬如,环境权、动物的权利,以及为了保障环境权、动物权利而对当世代人的权利限制,如为了保护环境而征收的污染税对企业和个人财产权利的限制、为了保障动物权利而对个体饮食内容及饮食方式的限制等等。

3.国际关联:国内正义优先于全球正义

在国际关联的方面,笔者试图论证:就转型中国来说,国内正义相较于全球正义更具有优先性。凸显国内正义的优先性,在现时中国的盛世喧嚣中似乎卑之无甚高论,但却是值得捍卫的政治哲学主张。在促进全球正义的方面,“共同而有区别的责任”(Common but Differentiated Responsibilities)这一由(1992年)联合国环境与发展大会所确立的国际环境合作原则,应是兼具道德正当性和历史合理性的原则。全球正义的主要阐发者涛慕思·博格,主要基于发达国家(富裕国家)的特殊责任,阐述了其促进全球正义的道德义务。在他看来,发达国家与现时代的全球贫困,至少存在三种意义上的道德关联:

首先,他们的社会起点与我们的社会起点的差别,源于由一系列巨大错误构成的历史过程。历史上的不正义,包括种族灭绝、殖民主义和奴隶制,既造就了他们的贫困,也造就了我们的富裕。其次,他们与我们都依赖于同样的自然资源,而他们本应从中享有的利益,在很大程度上被没有补偿地剥夺了。富裕国家和发展中国家的精英们以相互承认的形式分割了这些资源,但却并没有为多数人留下“足够多和同样好的”资源。第三,他们与我们共同生活在一个单一的全球经济秩序中,而这个经济秩序正在不断延续甚至恶化全球的经济不平等。*[美]涛慕思·博格:《康德、罗尔斯与全球正义》,刘莘、徐向东译,上海:上海译文出版社,2010年,第430页。

我们很容易发现,博格所列举的这些源于历史的道德关联均与中国无关,不足以论证转型中国在促进全球正义方面具有更大的责任。毋宁说,中国正是这种发展起点落后、自然资源被掠夺、全球经济秩序恶化的受害者,而不是施害者。沿着这样的思路,转型中国国内正义的优先性至少可以部分获得证成:历史上所处的不利局面,决定着中国在促进全球正义方面并不具有比发达国家更大的道德义务。如果说,基于历史合理性的理由尚不足以证成转型中国国内正义的优先性,那么政治共同体(政治社会)本身的政治理想和政治目标则可以进一步为之提供正当理由:全球正义以国内正义为基础,“中夏安,远人服”仍是政治共同体推进其正义事业的基本出发点。对此,我们至少可以从两个方面来论证:

第一,政治共同体(政治社会)本身的政治理想和政治目标,决定了它应以优先实现国内正义为分内责任。无论是全球正义具有多么重要的道德意义,它都须遵循现时以民族国家(政治共同体/政治社会)为基本单位的世界秩序结构。而在现代条件下,政治共同体(政治社会)本身并不具有独立的、超越于其共同体成员之利益的政治理想和政治目标:惟有首先承担了其分内责任、基本实现了国内正义,政治共同体(政治社会)承担起促进全球正义的责任,方始具有道德上的正当性。我们很难想象一个未能充分承担其分内责任而履行了分外道义的人或国家,是正派的、进而合乎正义的。在这方面,“穷则独善其身,达则兼济天下”的古训,同样适用于国家。

第二,促进全球正义有赖于全球政治和经济治理秩序的重塑,进而有赖于某种超越于国族本位的世界主义理念之倡导,而任何一种世界主义理念的价值吸引力,在很大程度上端赖于其首先在倡导者所属的政治共同体内部获得较大共识,并获得现实的治理绩效。晚近以来,因应着中国的崛起,不少中国论者提出了诸如“天下体系”(赵汀阳)、“新天下主义”(许纪霖)、“新世界主义”(刘擎)这样超越于国族本位的世界主义理念。然而,从中国现代文化认同建构的角度来看,他们建构的只是一种笔者所谓的“典籍性的中国认同”:其只能保有与各种思想典籍(特别是中国的古典思想典籍)的关联性,但却与现时中国现代转型面临的各种“正当化压力”乃至现时中国人的文化记忆、传统中国的历史现实等均无涉,并不足以成为现代中国人的本真性文化认同。*参见拙文:《“道德—历史主义”的困境:评许章润〈汉语法学论纲〉》,载《清华法学》2016年第3期。必须看到,在现代转型仍待收束的现时中国,中国现代文化认同仍处于尚未定型的状态(即王赓武所说的“经未定”的状态),如何促进其定型化并为全球正义做出贡献,有赖于其所蕴含的价值取向首先在国内赢得国民认同、社会认许。在这方面,我们仍应从李世民转借于魏征的治国之道中汲取养分:“修文德,安中夏;中夏安,远人服。”其中包含的治国逻辑是:惟有“修文德”,始能“安中夏”;惟有“中夏安”,方能“远人服”。如果一套新的世界主义理念不能首先确保“中夏安”,期待“远人服”便是不现实的。正如许章润所言:

当今华夏,虽说经济总量世界老二,但政治修明、文化建设以及一般人民之行止出处的文明修养,有待提升。因而,远人不服,也是意料中事。当然,之所以不服,不仅在于两相比较,高下立判,而且,在于国际政治中的权势转移,总是一件痛苦的事情,先发国族面对邻居的旺势,需要一段适应期。但是,即便如此,吾人须知,一个尚未完成现代转型的国族,其之参与地缘政治博弈和全球治理,必有赖国家政治走上正轨,无心腹之忧,才可伸展手脚,也才能于国际博弈中添筹加码。*参见许章润:《中夏安,远人服》,URL=〈http://www.aisixiang.com/data/76517.html〉。

(二) 源于国家权力运行过程的关联性正义评价法则

4.横向运行关联:立法正义优先于执法正义、司法正义

前文论述已经表明:在具有成文法传统但现代法律秩序仍待建构的转型中国,相较于执法正义和司法正义,立法正义不但在时序上具有优先性,抑且在功能上也具有优先性。明乎此,我们很容易得出这样的结论:在关涉国家权力横向运行关联的方面,我们应秉承立法正义优先于执法正义、司法正义的关联性正义评价法则。

立法正义的优先性,其实还预设了这样的理论主张:实质正义在价值上(而不仅仅是功能上)优先于形式正义或程序正义。如果法律(立法)本身是不正义或“缺失正义的”,那么无论多么严格地执行和适用,都不能证成其本身的正当性。对转型中国来说,强调立法正义对执法正义和司法正义的优先性,旨在否弃一种霍布斯“法律命令说”版本的实证主义法律观(工具主义法治观),恢复法律的规范性特征,特别是法律正当性的可证成性和可争辩性:法律并不是主权者的命令,而是承载了政治共同体关于何为正当之道德承担和何为良善生活之伦理想象的一种价值秩序。将法律视为主权者的命令,尽管可以高效地加快立法进程,但不仅会使法律沦为政治的工具,进而牺牲作为法治之基础的法律的“不可随意支配性”,而且更会使法律本身的合法性受到挑战,从而丧失使国家现代法律秩序不断趋近正义的契机。

秉承立法正义优先于执法正义、司法正义的关联性正义评价法则,我们就可以对转型中国的相关正义事项进行评判。譬如,前些年因计划生育政策的调整,社会抚养费是否应当取消面临着较大的争议。据报道,国家卫生和计划生育委员会提出了“取消社会抚养费不公平论”:国家卫计委在回应与《社会抚养费征收管理条例(送审稿)》有关的问题时(2014年12月2日)指出,在坚持计划生育国策相对稳定的大前提下,必须坚持社会抚养费征收制度,“取消社会抚养费对响应国家号召、遵守计划生育政策的群众不公平”。*参见《卫计委:取消社会抚养费对遵守计划生育群众不公平》,载《法制晚报》2014年12月2日。这种貌似秉承(形式)正义原则的论调,事实上遮蔽了一个更具前提性的关联事项:征收社会抚养费的立法本身,是否合乎正义的要求?显然,如果该立法本身不能通过实质正义的检验,其执法正义和司法正义只能是质非文是的治理装饰,不但无益于法治的实现,抑且有悖于法治精神。

5.纵向运行关联:“输出”与“输入”的平衡

前文的论述已经表明:就国家权力的纵向运行来说,确保“输出”与“输入”的平衡是其关联性正义的评价法则。这种“输出”与“输入”的平衡,内在地要求国家权力(特别是行政权力)对社会资源的汲取特别是财政汲取(“输入”),必须与其现实地呈现的各种“组织化成就”(“输出”)相匹配。无论是现代政治哲学传统,还是传统中国的儒家人文主义政治智慧,都可以为这种“输出”与“输入”的平衡提供理论依据。在人民主权时代,即国家权力的正当性只能溯源和服务于人民利益的时代,一旦这种“输出”和“输入”处于严重失衡的状态,国家权力运行的正当性便会受到质疑。

在现代政治秩序和法律秩序中,这种“输出”与“输入”的平衡主要体现为对国家征税权的正当限制。在现代国家,为了实现这种“输出”与“输入”的平衡,普遍实行了“无代表,不征税”(no taxation without representation)的立法原则,即非经政治共同体成员的普遍同意,国家不得征收税金。这既体现了国家对公民财产权的充分尊重,亦体现了对国家权力服务于人民利益的制度保障。

秉持“输出”与“输入”相平衡的关联性正义评价法则,我们便可以对转型中国的各种税收立法进行正当性评价。以房产税为例,西方发达国家的房产税征收,除了可以从促进社会正义中获得证成外,还充分体现了“输出”与“输入”相平衡的原则:房产税除了用于国家的社会保障等之外,主要用于提升房产所在地的各种“组织化成就”,如生活环境的改善,交通、教育和医疗等基础设施的建设。显然,相较于促进社会正义这样的宏大目标,促进“输出”与“输入”的平衡,是更能为房地产税的征收提供证成理由。因为它不但更具有税收监控的可操作性,抑且更符合税收“取之于民、用之于民”的政治理想。

(三) 国家权力(政治领域)与其他领域的关联性正义评价法则

6.诸领域间的关联:国家权力正当运行的优先性

前文的讨论,已经蕴含了关于政治领域与经济领域、文化领域之关联性正义的评价法则:国家权力的正当运行具有优先性。主张国家权力正当运行的优先性,并不等同于做出如下论断:在转型中国的社会基本结构层面,政治正义(参与平等)优先于经济正义(分配正义)和文化正义(认同平等)。要深入把握政治正义与经济正义、文化正义的关系,我们必须将其同制约转型中国正义实现的各种“结构化情境”深度结合起来,譬如典型的正义观念所导致的正义问题之复杂性、正义问题之共时性、中国现代转型的实践约束条件(如文明型国家、超大规模型国家和共产党领导等独特的文化、社会和政治条件)等。*笔者从这些“结构化情境”出发,推演出了经济正义优先于政治正义的“底线正义诸原则”。参见拙文:《从“反正义的公平”到“底线正义”:基于转型中国一种典型社会正义观念的政治哲学分析》,载《人大法律评论》2016年第3卷(总第22辑),北京:法律出版社,2017年,第102—112页。这在根本上乃因为:社会基本结构层面的正义诉求,关涉政治共同体的基本制度框架,须兼顾正当性与可行性。换言之,我们应当优先追求前述罗尔斯所谓的“根据某些境况和社会条件足够正义”,而把“完美地符合正义”作为一种理想。此处所谓的“国家权力正当运行的优先性”,并非针对转型中国社会基本结构而言的,而是基于关联性正义视角提出的正义法则。它具有特定的适用范围和适用条件。其适用范围和适用条件大致包括如下三端:(1)经济领域和社会文化领域存在着有待回应的正义事项;(2)这些正义事项的存在,可以找到可直接溯源于政治领域的原因,并且这种原因更具有基础性和决定性;(3)政治领域对这些正义事项的回应是缺失正义的。在满足上述三个条件的情况下,我们就应把关注点转移至政治领域,即适用国家权力正当运行的优先性这一评价法则。譬如,前文提及的高房价是否正义的问题,即应当采用这样的关联性正义评价法则。

有必要指出的是,要充分把握国家权力的正当运行所适用的实质正义法则,我们同样需要采用关联性正义的视角,即要把它置于前述五个关于国家权力运行目标和运行过程的关联性正义法则中予以把握:在人际关联方面,坚持社会正义与个体行为正义的平衡法则(在为个体课予义务的情境下,社会正义优先于个体行为正义);在代际关联方面,坚持“多代人正义”与“一代人正义”的平衡法则;在国际关联方面,坚持国内正义优先的原则;在国家权力横向运行方面,立法正义优先于执法正义和司法正义;在国家权力纵向运行方面,坚持“输出”与“输入”的平衡。明乎此,我们便获得了一种可称为“多重关联性正义”(multiply-relational justice)的视野*这种“多重关联性正义”还表现在:同一个正义事项可能会同时适用多个“关联正义”原则。譬如,前述社会抚养费问题,既适用立法正义优先的原则,又可适用“输入”与“输出”相平衡的原则。:政治领域国家权力的正当运行,不仅与经济领域和社会文化领域的正义事项相关联,并且其运行目的和运行过程又与诸多关联性要素相关联——人际关联、代际关联、国际关联、国家权力横向运行的关联及国家权力纵向运行的关联。在很大程度上可以说,正是这种以国家权力为中心的“多重关联性”的存在,使得转型中国的正义问题具有整体性,以及由其产生的高度复杂性。

综上所论,我们可以把“关联性正义”及其评价法则列入表1。

表1 “关联性正义”及其评价法则

余论:也谈正义的两面性

慈继伟曾讨论过正义秉性(disposition)——即不依赖于正义规范之内容的正义的结构性特征——的两面性:正义命令的绝对性(正义作为建制的无条件性)与正义实现的有条件性(正义作为动机的有条件性)。这种思想洞察,无疑对于我们深入把握正义问题的复杂性颇有启发。本章的研究其实表明,慈继伟意义上的这种两面性,实际上是一种“二阶”(second-order)的两面性,它从属于一个更为根本的“一阶”(first-order)的两面性:正义命令的绝对性与正义规范的情境性/有条件性。正义命令的绝对性,不能还原为正义规范的普适性:前者表征的是道德世界的(康德式)普遍主义立场,但一旦适用于政治社会,这种普遍主义的立场即要受到政治社会之运行逻辑的限制,从而必然具有情境化的特质。从正义命令的绝对性到正义规范的情境性,再到正义规范之实现的有条件性,从根本上体现了道德世界与政治社会运行逻辑的差异:更具体地说,它体现了道德哲学(道德理想)与政治哲学(政治理想)及道德社会学(道德实践)之间的视角分野;或者借用慈继伟本人的话说,它在很大程度上体现了规范性正义理论与“正义社会学”的分野。*在《正义的两面》的修订版前言中,慈继伟曾自我指陈:“我所关心的与其说是规范性正义理论,不如说是‘正义社会学’。”慈继伟:《正义的两面》(修订版),北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第3页(修订版前言)。慈继伟的正义论说,尽管预设了正义规范的情境性,但其重心不在此。譬如,他多次直接或间接地表明,正义的规范性内容是“因时因地而异”的,其理论建构“远非一般意义上的规范性政治哲学所能涵盖”。(参见同上,第5页、第2页[修订版前言])。

对中国情境的政治哲学研究来说,依我个人拙见,更需要我们做出学理回应的,或许不是(作为道德命令的)现代性价值的绝对性及其有效实现的有条件性,而毋宁是现代性价值之规范性要求本身的情境性。这是因为:惟有通过“学理格义”把握现代性价值之规范性要求的情境性,进而把现代性价值的绝对性进一步转化为其规范性要求的绝对性,我们方能在中国情境中探讨其有效实现的各种条件。对现代性价值之规范性要求的情境化的学理阐释,其实是以中国情境为思想根据确立“现代价值观”的过程。就其实现过程来说,这种学理阐释(“价值观”)是现代性价值从“价值形态”过度和落实到“制度与实践形态”的中介;但就其功能和作用来看,它其实是现代性价值在中国“落地”的逻辑前提:惟有首先对各种现代性价值的规范性要求获得共识,我们始能有效地树立对待它们的刚性态度,进而通过慈继伟所说的“社会化”过程逐渐满足其充分实现的各种条件。

以自由、平等、民主等相对单一的价值为例,尽管它们具有相对明晰的核心内涵,但惟有把它们放在特定政治社会的政治与社会—历史情境中,我们始能确定与这种情境相适应的具体规范性要求。以“平等”为例,尽管我们可以把“无差别对待”视为其核心内涵,但究竟何种意义上的“无差别对待”可视为“平等”,则需根据特定时空的政治与社会—历史情境予以证成——无论是罗尔斯关于两种意义上的“机会平等”的界分,还是德沃金关于两种性质的“平等对待”的区分,均表明了这一点。在很大程度上讲,政治哲学就是对政治价值的具体规范性要求进行学理阐释的一门学问。如果说,自由、平等、民主等相对单一的价值具有情境化的规范性要求,可能有违道德普遍主义者的道德直觉,那么正义则具有更为内在的情境化特质:正义内在地指涉一种复合的价值结构,它关涉经济、政治和文化诸领域,并在实质上涉及我们对自由、平等和民主等现代性价值的整全性确认。是故,正义之规范性要求证成和确立的过程,其实是将自由、平等、民主等价值平衡和整合为一个相互兼容、互为支援之价值结构的过程。而一旦脱离了特定政治社会的独特情境,这种平衡和整合便失去了依凭,我们只能转而听任直觉主义之智性懒惰的肆虐,甚或诉诸意识形态性的价值独断——所谓中国学术之幼稚,莫此为甚。