加拿大家庭福利政策历史变迁及其发展逻辑

柳玉臻

加拿大是一个由英裔和法裔为建国主体民族的联邦制国家,在20世纪70年代形成了比较完善的福利国家体制,包括养老、就业、医疗、教育和家庭福利等。虽然加拿大的福利体制有独特之处,但在当代受到经济和政治全球化的影响,其体制越来越呈现出新自由主义的特征。本文介绍了加拿大家庭福利政策的构成,考察了福利政策的历史变迁,分析了家庭福利政策的争论和发展逻辑,最后讨论了加拿大家庭福利政策的历史经验。

一、加拿大家庭福利政策介绍

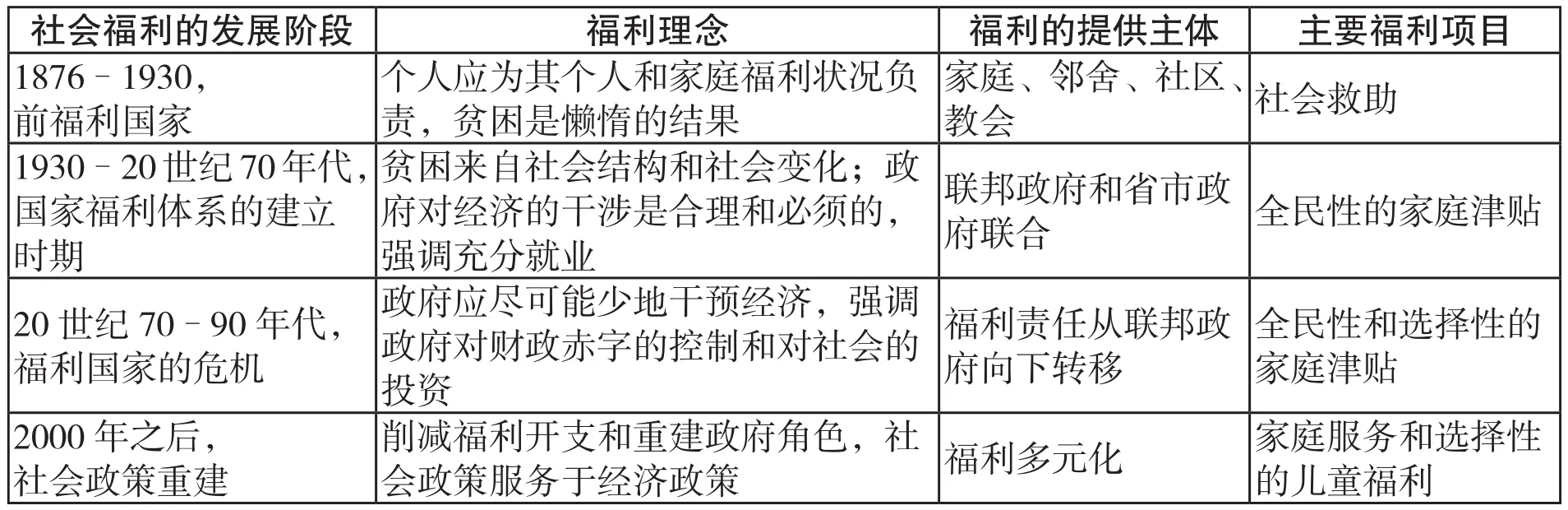

按照丹麦学者埃斯平–安德森(Esping–Andersen,1990)对福利国家体制的比较和研究,加拿大属于自由主义福利国家体制,国家福利的主要提供方式是基于收入调查的社会救助和个人需要缴费才能参与的社会保险。以家庭福利为例,以加拿大联邦政府为责任主体的福利项目主要是家庭津贴(Family Allowance)和儿童福利(Child Benefit,包括普通儿童福利和残障儿童福利),另外就业父母可以因产假和照顾假而申请失业保险,按照婚姻和家庭状况可以申请商品和服务税退税(GST/HST credit)①Family Benefit. 2016, https://www.canada.ca/en/services/benefits/family/index.html。。这些福利项目的设置是为了帮助家庭,特别是中低收入家庭减轻养育子女和照顾家庭的负担。尽管家庭津贴项目在1945年设立之初为全民性的福利项目,所有18岁以下儿童的家庭均可获得均等的福利,但在1993年之后这个项目被废除,被家计调查型的儿童税收福利(Canada Child Tax Benefit, CCTB)取代,包括基本补贴和国家儿童津贴补助(National Child Benefit Supplement,NCBS)。2006年,在CCTB和NCBS的基础上,联邦政府推出了全民儿童福利项目(Universal Child Care Benefit,UCCB),但这一项目在2016年终止,原三重儿童福利项目被统一的加拿大儿童福利(Canada Child Benefit)取代,再次将儿童福利的分配设定为家庭收入调查式按比例分配的收入补贴项目。

在联邦政府设立的家庭福利项目之外,加拿大各省和地区政府也有以家庭为受益对象的福利项目。考虑到各省生活成本的不同,为补贴中低收入家庭,各省都设立了与联邦政府协调一致的家庭津贴和儿童福利金项目。如果家庭收入在某一额度以下,除领取联邦政府的家庭福利金之外,可以在报税表格中申请省家庭福利。另外,一般各省都会为中低收入家庭提供能源消费补贴(Energy Tax Credit)和房屋租赁及房产税补贴等。这些项目由省或地区政府出资,大多与联邦政府的家庭福利一起由加拿大税务局(Canada Revenue Agency, CRA)管理。

二、加拿大家庭福利政策的形成与变迁

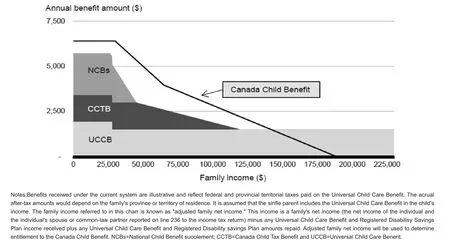

加拿大家庭福利政策的发展可以分为四个阶段:前福利国家时期、全国性社会保障建立时期、危机时期和当代的重建(Rice & Prince,2013)。每个阶段福利政策的变革都与特定的福利理念、经济背景、政治导向及社会和人口状况联系在一起(见表1)。

表1: 加拿大家庭社会福利政策的发展阶段

(一)前福利国家时期

加拿大社会福利体系的建设开始于殖民地时期。在1931年英国国会制定《威斯敏斯特法案》承认加拿大为英联邦的自治领域之前,加拿大先后作为法属和英属殖民地,承袭了法国和英国的管理。在法裔居民集中的加拿大东部省份,领主制和天主教是主导的管理方式,家庭和教会是主要的福利提供者。在英裔居民集中的中西部省份和大西洋省份,受到英国《济贫法》的影响,社会福利主要由社区慈善组织提供。在福利理念上,殖民地时期主导的意识形态强调私人主动性和个人责任,认为成功的家庭是勤奋和节俭的,贫穷是懒惰或不愿牺牲导致的。社区成员普遍认为社会问题的产生是个人行为的直接后果,贫穷源于个人的失败,包括身体软弱和没有能力照顾好个人及其家庭。

按照加拿大的第一部宪法型法案《英属北美法案》(1867)的规定,社会福利属地方事务,在各省的管辖权限以内。按照宪法规定,各省有责任为本地居民提供社会福利,各省的社会福利范围主要是省政府管理的监狱和避难所、省和地方政府资助的私人慈善行为以及省和市政府提供的对特殊群体的济贫等。由于强调个人责任和工作伦理,各省的社会救助从覆盖人群和福利标准来说都是最低限的,贫困救助的对象是老人、孤儿、精神病患者和肢体残障者,而有劳动能力的失业者需要从事特定工作才能领取补助,贫困家庭的孩子需要做学徒才能领取补助。社会救助被认为是在其他资源之外的补缺,其他资源包括私人爱心、邻舍帮助、志愿组织和教会等。只有当这些资源都用尽后人们才可以合法地向政府寻求帮助。公共救助由当地政府管理,有严格的收入核查,地方(非专业)机构提供服务。

(二)全国性社会保障建立时期

伴随着人口从农村向城镇的迁移,经济、社会条件和民意都要求政府更多地介入社会事务。当人们离开农村到城市生活时,一方面,他们对家庭的依赖减少,家庭和教会能提供的保护变少,人们能够实现自给自足的环境也变弱了。另一方面,城市化创造了新的生产方式和消费方式,卫生和医疗条件发生了改变,人际交往方式也发生了改变。伴随城市的增长,城市贫民窟迅速增多,因此引起的突出的社会问题包括婴儿死亡、儿童照顾忽略、青少年犯罪以及失业和酗酒等。在这个背景下,城市居民,特别是女性,对公共健康、家庭计划、母亲养老金和家庭津贴相关的社会政策产生了很大的需求。社会压力的存在使得各省政府更多投入到社会福利中,陆续设立和推行了工人保障、母亲津贴、儿童福利等社会福利项目,运作的理念从治愈社会问题向预防社会问题转变。以母亲津贴(Mothers Allowance)为例,1916年在明尼托巴省建立,之后其他各省陆续建立了类似的项目。母亲津贴以家计调查的方式为一些带孩子的勤奋寡居的母亲提供帮助,主要的理念依然是个人主义和自立,认为政府的帮助会破坏人们工作的意愿和助长依赖(Dennis,1985)。

在这个阶段,联邦政府承担的福利责任也越来越得到加强。按照1867年宪法,在社会福利领域,加拿大国会的立法权力主要涉及军队、退伍军人、海军医院、移民事务、印第安人事务。联邦政府可以通过税收和国债为社会福利项目筹资。1919年联邦政府通过了《士兵安置法案》(Soldier Settlement Act),为退伍士兵和士兵遗孀提供土地、技术支持和现金。1919年联邦政府通过了《养老金法案》(The Pension Act,1919),为残疾退伍军人和他们的家属提供养老金(年龄在70岁以上)。1927年起,联邦政府鼓励各省政府加入养老金项目,为参与的省份提供50%的资金。在20世纪30年代的经济大萧条时期,伴随失业产生了大量的家庭破裂、社会动荡和政治不满,加拿大人开始意识到失业和贫穷并非个人的失败,人们相信政府必须为那些不能保护自己免于失业和其他风险的个人提供某种形式的帮助。由于在经济萧条时期市政府的收入缩减,省政府和联邦政府通过向市政府提供紧急援助资金的方式进行失业救济和贫困救助。

在第二次世界大战之后,受凯恩斯和贝弗里奇思想的影响,加拿大的学者和政治家们也开始构建加拿大的福利国家体系。按照凯恩斯的观点,大规模的失业是经济运行的结果,需要公共政策的介入,这个理念支持了政府对经济和社会事务的介入。受《贝弗里奇报告》启发,加拿大学者Leonard Marsh在1943年发布了《加拿大社会保险报告》(Report on Social Security for Canada, 又称《马氏报告》),提出使用社会保险方法取代公共资助以扩大社会福利覆盖面,并提出了儿童津贴计划。1945年,加拿大开始推行全民家庭津贴项目,儿童津贴的发放与儿童与谁居住无关,与父母是否工作无关,发放标准统一。在随后的三十年中这一项目发生了一系列变化,包括涵盖了印第安儿童,将领取者居住期限缩为一年,提高津贴水平(5岁以下儿童每月津贴自1945年的5加元增加到1974年的20加元)。1973年的《家庭津贴法案》将年龄限制由16岁提高为18岁。除联邦层面的家庭津贴项目外,各省还有针对儿童的津贴项目,包括家庭救助、青年津贴、母亲津贴等。

(三)危机时期

加拿大的福利体系在成形后面临质疑、挑战和危机。在20世纪70年代,受石油危机的影响,加拿大的经济总量、工业产出、世界贸易等都出现下降,失业率提升。伴随经济衰退,一方面,领取社会福利的人数增长。另一方面,来自体系内外对福利合法性和有效性的质疑增加。来自工业界的批评声音认为政府通过借贷来运营社会福利项目吸纳了本可以用于经济投资的资金,助长了人们对社会福利的依赖;左翼学者和政要对社会依然存在的不平等和贫困表示失望;右翼学者和政要对社会支出和经济结构的矛盾给出关注;女权主义学者批评社会政策边缘化了女性,掩盖了她们所承受的负担;社区工作者抱怨福利体系的官僚制运作对服务对象不够尊重;在福利体系之内的群体,包括服务提供者和服务对象,批评福利项目僵化了贫困群体(Rice & Prince,2013)。

面对各种质疑,受新自由主义思想影响,加拿大的社会政策发生调整,侧重缩减政府开支和推动社会福利多元化。在联邦政府层面,1978年特鲁多(Pierre Trudeau)自由党政府压缩了全民性的家庭津贴支出,将津贴水平由每月25.68加元降为每月20加元;同时引入了儿童退税项目(Child Tax Credit)以帮助中低收入家庭,如果家庭年收入在18000加元以下,可以领取每个孩子每年200加元的津贴。津贴水平随收入提高而按比例降低,政府进行严格的资格审核,控制福利欺骗。1993年马尔罗尼(Brian Mulroney)保守党政府完全废弃了全民性的家庭津贴项目,以家计调查式每月支付的儿童税收福利(Canada Child Tax Benefit, CCTB)和工作收入补贴(Working Income Supplement)取代,领取对象是低收入和中等收入家庭。家庭年收入在25921加元以下的儿童照顾者可以为两个18岁以下孩子领取每月各85加元的津贴,另外可以领取最高500加元的工作收入补贴;随孩子数目增加,每个孩子可以领取的津贴降低;随家庭年收入和工作收入提高,可领取的儿童税收福利降低①Social Security Bulletin(1994),Child Tax Benefits: A Comparison of the Canadian and U.S. Programs,https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v57n3/v57n3p93.pdf。。1998年,克雷蒂安(Jean Chrétien)的自由党政府取消了工资收入补贴,以联邦和省政府协议的形式提出了国家儿童津贴补助(National Child Benefit Supplement, NCB),领取对象限定为低收入家庭。按照2008年的标准,家庭年收入在21287加元以下的家庭可以同时领取CCTB和NCB,最高额为6431加元;家庭收入在21287–37885加元的家庭,可以领取足额的CCTB,但NCB领取水平下降;家庭收入在37885–103235加元的家庭,可以领取按比例下降的CCTB,不能领取NCB;家庭收入在103235加元以上的家庭不享受儿童福利①The National Child Benefit Progress(2008), http://www.nationalchildbenefit.ca。。

除联邦政府压缩全民性家庭福利支出外,省政府层面的社会福利计划也发生了相似的改变。1993年,阿尔伯达省的克莱恩(Ralph Klein)保守党政府废弃了省家庭福利项目,引入自立支持计划(Supports for Independence Program),要求人们在向政府求助前已使用了其他支持项目。1995年,安大略省的哈瑞斯(Mike Harris)保守党政府削减了22%的社会支持资金,废弃了一般社会救助(General Welfare Assistance)和家庭福利计划(Family Benefits Program),以安省残障金计划取代(Ontario Disability Program)。另外,1996年联邦政府终止了从1966年开始承诺四十年不变的与省政府对半承担社会救济和社会福利资金的加拿大援助计划(Canada Assistance Plan,CAP),以固定资金金额的加拿大社会转移支付项目取代(Canada Social Transfer),这个转变将承担和运作社会福利的责任由联邦政府向下转移到省政府。

(四)当代社会政策的重建

在全球化话语下,当代社会政策的争论演变为财政话题,对政府财政收入的估测、支出、利率和降低赤字的目标成为社会政策制定的边界(米什拉,2008)。在理念上,全球化发展出的共识是各国应该追求一种福利的混合经济,在筹资和项目供给运作上从公共部门转移到其他部门。受英国和美国推广社会福利第三条道路的影响,加拿大的社会政策也开始重建,朝向“积极福利”和 “社会投资”型政府转变,社会项目改革的指导原则是必须支持工作伦理和经济生产。在家庭福利项目上,一方面政府收紧了福利领取者的条件限制,领取者需要承担更多的与工作相关的义务;另一方面,政府通过增大在福利设施上的投资来构建支持家庭成员就业的环境。例如,2003年3月,克雷蒂安(Jean Chrétien)的自由党政府与省政府达成早期教育和儿童照顾协议(Early Learning and Child Care Program),联邦政府在五年期内提供10.5亿加元来帮助各省增加和改善公立托儿所和幼儿园服务,以支持儿童父母兼顾就业和家庭②Early Learning and Child Care(2016),http://www.ecd–elcc.ca/eng/elcc/elcc_home.shtml。。虽然这一协议在2006年3月提前终止,但高质量和低付费的幼儿照顾是促进就业和保障家庭收入的必需条件这一理念得到了各届政府的认可。例如,特鲁多(Justin Trudeau)自由党政府在2016年财政预算中提出要在2017–2018年度内投资5亿加元来建立全国性的早期教育和儿童照顾体系,其中1亿加元用于在原住民保留地建造儿童早期教育场所③Canada Budget (2016),http://www.budget.gc.ca/2016/home–accueil–en.html。。

在这一阶段,加拿大的家庭福利津贴项目从全民性向选择性转变。2006年2月,哈珀(Stephen Harper)保守党政府在CCTB儿童福利基础上提出全民性的儿童福利项目(Universal Child Care Benefit,UCCB),照顾儿童的加拿大居民都可以为每个6岁以下儿童领取每月160加元和6–17岁儿童每月60加元的福利。2016年7月,特鲁多(Justin Trudeau)自由党政府废弃了之前由CCTB、NCBS和UCCB构成的儿童福利项目,以单一的加拿大儿童金(Canada Child Benefit, CCB)取代(见图1)。CCB的领取按家庭收入分为不同等级,家庭年收入在30000加元以下的儿童照顾者可以为每个6岁以下儿童领取每月533.33加元,6–17岁儿童每月450加元的福利;年收入在30000–65000加元以内按0.58%递减;年收入在65000–186000加元以内按0.27%递减;年收入在186000以上则没有津贴①Canada Child Benefit(2016),http∶//www.cra–arc.gc.ca/E/pub/tg/t4114/t4114–16e.pdf。。在CCB计划中涵盖为残障儿童设立的儿童残疾福利(Child Disability Benefit, SDB)。此外,特鲁多政府提出了中产阶级家庭减税计划,自2016年1月起,年收入在45000–90000加元的个人收入税自22%降至20.5%,而年收入在200000加元以上的个人收入税率自29%提至33%。

图1: 2016年加拿大儿童金(CCB)引入后(6岁以下)儿童福利金的变化

以上分四个阶段介绍了加拿大家庭福利政策的形成与变迁,这四个阶段代表了福利政策的关注点从家庭成员的问题向家庭津贴转变,从经济保障向服务保障的转变。在福利发展的初始阶段,贫困和失业被认为是个人问题,主要在家庭和社区层面寻求帮助;在福利国家的形成时期,这些问题被认为是社会结构和社会变化导致的,需要政府更多的介入;在福利国家形成初期,家庭福利主要是家庭津贴和经济保障;在当代,受新自由主义和第三条道路的影响,政府在提供基本津贴的同时,越来越注重支持就业的家庭服务,特别是早期教育和幼儿看顾服务。

三、加拿大家庭福利政策的争论和发展逻辑

对于社会福利的制度设计,四个主要的问题是社会福利应该给谁、给什么、如何提供和如何筹资(Gilbert & Terrell,2003)。在加拿大家庭福利政策的发展过程中,加拿大的政界、学术界、社会组织和社会民众等对这四个问题常常有不同的看法,其争论反映在福利政策的历史变迁中,更是会影响到福利制度的未来发展。

首先,关于社会福利应该给谁的问题,全民性和选择性的争论伴随着加拿大家庭福利政策的变迁。受凯恩斯主义和《贝弗里奇报告》的影响,加拿大福利国家的最初设计者们普遍支持全民性的家庭福利,认为全民性的福利能起到缓解贫困和促进社会整合的作用。在《加拿大社会保险报告》(1943)中,Leonard Marsh提出用社会保险的方法取代家计调查式的济贫方案,他认为,由于工业社会中的个人会面临相似的风险,社会支持的覆盖面应面向全民。Marsh在其报告中特别提出儿童津贴(Child Allowance)的概念和方案,将儿童津贴作为加拿大家庭基本收入的重要保障。在Marsh的方案中,儿童津贴应该由联邦政府管理,领取标准统一,与儿童跟父亲或者母亲还是父母两人一起生活无关,与父母的就业收入无关。从1945年开始,加拿大实行了全民性的家庭津贴项目,一方面起到了分担家庭养育孩子成本的作用,另一方面作为对养育孩子社会贡献的认可(baby bonus),间接地推动了战后生育率的提高。

然而,在20世纪70年代之后,受新自由主义意识形态的影响,联邦政府为减轻财政赤字的压力而逐渐减少福利支出,加拿大的社会福利,包括儿童福利,越来越明显地从全民性向选择性转变。从1978年开始,联邦政府压缩全民性的家庭津贴支出,引入了基于家庭收入而确定领取水平的年度儿童退税项目(Child Tax Credit);1993年,联邦政府完全废弃了全民性的家庭津贴项目,以家计调查式按月支付的儿童税收福利(Canada Child Tax Benefit,CCTB)取代。2003年,联邦政府在CCTB基础上重新提出全民性儿童福利项目(Universal Child Care Benefit,UCCB),但这一项目到2016年7月终止,儿童福利项目再次回到选择性福利的类别中,福利分配人群主要为低收入和中等收入家庭,领取水平随家庭收入增长而下降。在加拿大,不但儿童福利由全民性向选择性转变,之前具有全民性的基本养老金(Old Age Security)也从1996年转变为选择性福利(高收入阶层不再领取基本养老金)。

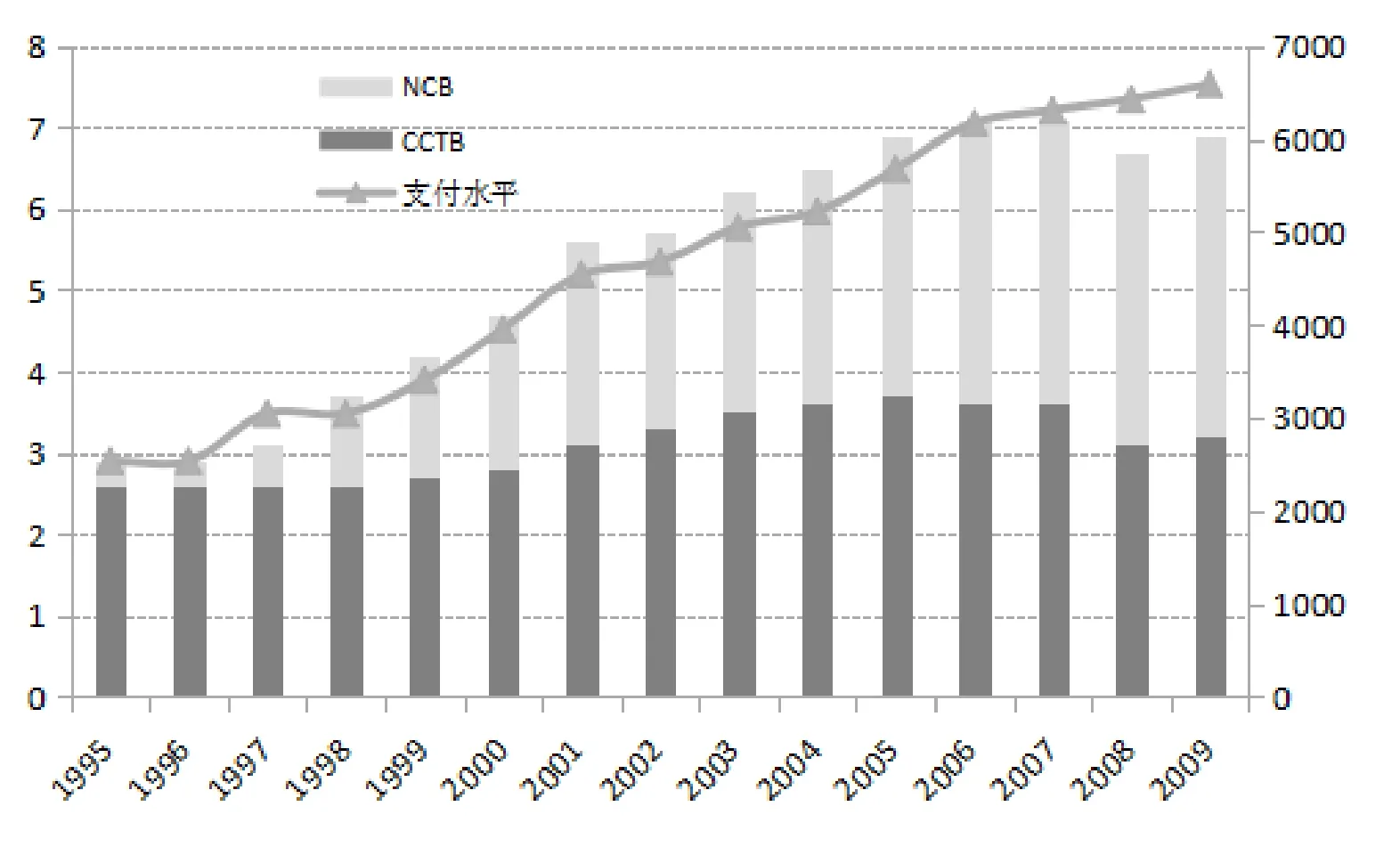

从社会政策的角度,选择性福利虽然会减少政府的财政支出,使福利分配更有针对性,但会加大政府部门的管理成本,而且还可能产生对福利领取者的“污名效应”以及贫困陷阱(黄晨熹,2009)。在实际运行上,从1993年废除全民性家庭津贴以后,联邦政府在面向低收入和中等收入家庭的儿童福利(CCTB)上的支出相对稳定,但在面向低收入家庭的补充性儿童福利(NCB)上的支出却增长很快,相应地对低收入家庭的儿童福利津贴支出水平也不断提高(见图2)。1998年联邦政府以NCB取代工作收入补贴的初衷是帮助贫困家庭克服“福利墙”(Welfare Wall)效应:领取儿童福利津贴的父母会犹豫是否外出就业,因为就业所获得的低工资不足以弥补随收入提高而导致的福利水平的降低。因此,在NCB的实施过程中,伴随支付水平的提高和家庭收入调查的严格,低收入家庭父母寻找就业的动力会降低,对社会福利的依赖度会提高,因而陷入长期贫困的可能性也增大。这种情形发生在单亲家庭的比例比双亲家庭更高,表现为单亲家庭领取NCB的比例比双亲家庭更高,领取的时间更长,家庭成员在领取福利期间就业的比例更低①The National Child Benefit Progress.( 2008). http://www.nationalchildbenefit.ca.。

图2: 加拿大儿童福利的支出(CCTB+NCB)(1995–2009)

其次,在加拿大家庭福利政策建立和变迁的过程中,第二个和第三个争论分别是应该以什么方式提供福利(现金还是服务)和福利应该由谁生产和组织(联邦政府还是地方政府)。按照《英属北美法案》(1867)的规定,社会福利属于省政府的管辖权限,包括现金救助和福利服务。在家庭福利方面,省政府负责困难家庭的救济,并承担公共福利设施的建设和服务监管。随着福利国家体制的建立和完善,联邦政府在社会福利领域内的介入越来越增多。1963年,加拿大联邦政府与省政府达成协议,设立《加拿大援助计划》(The Canadian Assistance Plan),承诺期为40年。根据该计划,联邦政府与省政府共同分担包括儿童保育在内的社会福利费用。1998年起,联邦政府在原CCTB基础上提出与各省和地区政府合作的NCB项目,并逐年提高了NCB的拨款水平(见图2)。NCB项目的运作允许省和地区政府保留部分联邦政府的拨款,弹性决定将资金用于对困难家庭的现金支持还是儿童福利服务,包括儿童早期教育服务和儿童困境服务(Early Childhood Service and Child–at–risk Services),也可以用于补充性的儿童健康福利、移民服务、原住民服务及青年项目①The National Child Benefit Progress(2008), http://www.nationalchildbenefit.ca。。

由于联邦政府承担起越来越广泛的社会福利责任,加拿大在20世纪70年代建立了完善的福利国家体制。然而,由于1973年开始的石油危机,加拿大经济出现衰退,联邦政府的公共债务和财政赤字增加。受新自由主义意识形态的影响,控制财政赤字成为联邦政府的重要任务,与此相应的是,联邦政府在社会福利领域的角色也发生了变化。1996年联邦政府终止了加拿大援助计划(Canada Assistance Plan,CAP),以加拿大社会转移支付项目(Canada Social Transfer,CST)取代,用于支持省和地区的高等教育、社会救助、社会服务、早期儿童发展、早期儿童教育和儿童看顾。CST按人均统一水平拨付,另外,经济发展水平低的省和地区可以从联邦政府获得均等化项目转移支付(Equalization and Territorial Formula Financing,ETFF)。通过这一福利政策的转变,联邦政府将承担和运作社会福利的责任向下转移到省政府,进而达到了控制财政支出的效果。

除社会福利由谁提供外,以现金还是服务来支持工作家庭也是一个重要的家庭福利政策争论。为促进儿童早期发展和帮助就业父母兼顾儿童照顾,2003年联邦政府和各省、地区政府签订了《早期学习与儿童照顾多边框架》(the Multilateral Framework on Early Learning and Child Care)。按照协议,联邦政府负责资金拨付,在五年期内提供10.5亿加元;而地方政府可以从一系列与学前教育和儿童照顾问题相关的服务菜单中选择支出项目,包括师资、运营投资、资讯等。这一项目在2006提前终止,作为替代,联邦政府推行了儿童福利项目(Universal Child Care Benefit,UCCB)。到2016年,联邦政府再次将投资福利设施(包括儿童照顾设施)加入到财政预算中。

从社会政策的角度,加拿大的家庭福利政策经历了初期从地方管理到中央统筹、当代由中央集权向地方分权的转变。对比两种管理方式,由联邦政府管理的统一支付水平的社会福利可以使居民获得均等化的福利,促进了福利国家体制的建设;而由省政府和地区政府管理的有弹性的社会福利则能够兼顾到各地区生活成本的差异,对于贫困家庭的支持更加有效。另外,由省政府管理的家庭服务可以更好地吸纳社区居民的意见,做到因地制宜。但由于各地区的人口密度和经济发展水平不同,再加上社区居民参与水平的差异,由地方政府运作的家庭服务也可能质量不齐,普及度不够。

最后,反映在加拿大家庭福利政策中的另一争论是社会福利资金应该如何筹集和拨付。社会福利资金的来源包括政府税收、企业和个人缴费、服务收费以及慈善捐款等方式。在加拿大福利国家体制的建立过程中,教育、医疗、家庭福利和基础养老金在设计之初都具有全民性特点,个人无需缴费,因而这些领域社会福利资金的主要来源是政府税收。按照《英属北美法案》(1867)的规定,联邦议会有为筹款而规定税收程序或制度的排他立法权,而省议会有设定直接税的权力。这项规定,一方面,赋予了省政府征税的权利,保证了省政府的财政自治能力;另一方面,赋予了联邦政府更大和更多的税收权利,可以为新出现的社会需求和筹款项目征税,因此可以说加拿大建立福利国家的过程是与联邦政府强大的征税权利和征税能力联系在一起的。在当代,加拿大实现分税制,税收包括联邦税、省税和地方税三部分,联邦税指个人和企业收入所得税(income tax)及商品和服务税(GST);省税为收入所得税(与联邦政府分成)和销售税(PST,在一些省与GST合并称为HST);地方税包括能源税和地产税等。除魁北克省按相似模式实行独立管理外,其他省份的税收统一由加拿大税务局(Canada Revenue Agency, CRA)进行征收和管理。

由于税收是加拿大福利资金的主要来源,在建立和维持福利国家体制的过程中,加拿大采取高税率和重税负的做法。按照1984年的数据,加拿大税收占GDP的比例为40%,而其邻国美国的相应比例为29%(邓子基、邓力平,1989)。高税率被认为是阻碍加拿大经济发展和国际贸易的因素,并且使得加拿大的资本、技术和技术型劳动力大量流入美国。自1984年起,加拿大联邦政府开始税制改革,包括调整所得税税率和税基,减少税收优惠项目,增加间接税等。此次税制改革的指导思想是:保证现有社会保障制度不发生大变动,兼顾公平,保障税收收入稳定增长。具体措施包括:在联邦个人所得税方面降低税率,特别是最高税率从34%降为29%;拓宽税基,将更多的收入纳入税收收入;实行税收抵免,对所有纳税人规定一个固定的抵免额。在联邦企业所得税方面,改革的主要方式是取消或降低税收优惠,减少支出扣除,扩大税基,大幅降低一般公司和支柱产业的税率。另外,自1985年起,联邦政府推行了对商品和服务销售税的改革,取消了之前的制造商销售税,实行多阶段销售税,对基本生活物资(未加工的食品和牛奶等)以外的几乎所有商品在销售的每个环节征税。

从社会政策的角度,加拿大税收改革的主要变化是减少了累进税的税收比例而增加了累退税的比例。累进税主要是收入所得税,随收入水平的提高税率提高;累退税指销售税,以消费和支出定税。尽管加拿大的税制改革在设计中考虑到公平效益,例如设定固定水平的收入抵免,但从收入再分配的效果来看,这样的转变对中高收入家庭有利,而对低收入家庭和贫困家庭来说却不利。虽然低收入家庭缴纳收入所得税少,但由于基本支出(食物、衣物、住房)等消费收入在低收入家庭中所占的比例更高,因而低收入家庭所缴纳的税收占其收入的比例在实际上高于高收入家庭的纳税比例。

在福利资金的管理上,联邦政府承担主要的筹资责任,并通过对省和地区政府的资金转移来维护全国均等化的公共服务。为保证各省财政收入水平相当并提供相似水平的公共服务,自1957年起,加拿大建立了财政均等化项目(Equivalent Payments, EP),这一纵向财政转移支付项目被写入1982年的加拿大宪法(The Canada Act, 1982)。EP支付(和面向三个地区的地区转移支付Territorial Formula Financing,TFF)为非条件性拨款,省政府可以自由决定如何使用该笔拨款。由于衡量各省财政收入的方式不同,加上新的税种不断出现,联邦政府和省政府在决定均衡支出的方式和数额上常常存在争论。在EP支付之外,联邦政府还向省政府提供一些具有特定目的的转移支付。1966年开始的加拿大援助计划为一项重要的条件性拨款项目,它将联邦政府和省政府的社会福利项目合并,由联邦政府和省政府分担费用来提供面向贫困家庭、残疾人、老年人、失业人群的社会福利。这项分担成本的条件性拨款项目在1996年终止,被联邦政府以固定金额的社会转移支付(Canada Social Transfer)项目取代。在实践中,固定金额的拨款导致了各省在社会福利和公共服务供给上的差异。

以上从福利制度设计的四个方面讨论了围绕家庭福利制度在加拿大各界存在的争论,焦点主要为家庭福利应该是全民享有还是有选择性分配,应该以现金津贴为主还是以家庭服务为主,应该由联邦政府统筹还是由地方政府管理,以及联邦政府应如何对地方政府进行财政转移支付。受新自由主义以及全球化的影响,加拿大的家庭福利与大多数福利国家一样日益背离普享原则,转变为社会投资型福利(发展家庭服务,促进家庭成员就业)以及多元化福利(福利运作由联邦向省和市及社区和家庭转移)(米什拉,2008)。

四、加拿大家庭福利政策的历史经验

相较于欧洲大陆国家,加拿大的建国历史短,以政府为责任主体的社会福利起步较晚。相较于美国,尽管两个国家都是移民国家,但由于加拿大独特的建国历史,特别是联邦政府和省政府的管理权限规定和协商体制,加拿大建立福利国家的路径与美国不尽相同,福利项目也相差很大。然而在当代,加拿大的社会福利表现出与欧美福利国家很多的近似之处,这种变化规律可以从加拿大家庭问题的建构以及政府角色的变迁中进行分析。

加拿大家庭福利的建立来自伴随工业化和城市化家庭所面临的风险和压力。在人口迁移过程中,包括自欧洲大陆到加拿大的跨国人口迁移和加拿大地理范围内的人口迁移,家庭都要面临因孩子出生和孩子抚养而增加的生活成本,另外,会因为生病、失业和年老而面临收入下降的风险,并且这些风险常常因为经济衰退或者经济结构调整而增加,因而家庭贫困问题成为一个社会问题。特别是由于1930年的经济衰退和第二次世界大战,民众产生了很强的意识要求政府介入经济和社会事务。在这样的背景下,加拿大政府特别是联邦政府承担起了提供全民福利和均等化公共服务的责任,通过与省政府的协商以及对省和地区政府的转移支付建立起了保障基本生活的福利国家体系。

随着福利国家体系的建立,社会福利对于维持国民生活水平的作用越来越重要。特别是,在当代,加拿大的人口和家庭结构发生了很大的变迁,表现为生育率下降、老龄化加重和单亲家庭增多等。再加上周期性的经济衰退,加拿大的经济增长缓慢,失业率居高不下。因此,家庭贫困和儿童贫困是加拿大一直以来亟待解决的社会问题。然而,在当代,受新自由主义意识形态影响,控制政府债务和财政赤字成为政府的主要任务,与提供高水平普及性的福利形成矛盾。由于福利政策具有路径依赖性,加上选举政治的影响,每届加拿大政府都不能冒险大幅消减社会福利支出。另外,受加拿大联邦政府和省政府税收协商与社会福利项目协商制度及文化的影响,联邦政府依然承担了主要的社会福利筹资和管理角色。但是,在过去几十年中,联邦政府对许多社会福利项目的运作做了调整,包括将全民性福利转变为选择性福利,投资于社会服务,将责任下放到省政府和改变转移支付的方式等。这些转变反映出家庭福利政策在当代的发展规律。

参考文献

[1]黄晨熹,《社会福利》,格致出版社,2009年,第108页。

[2]R.米什拉,《西方福利模式的改革趋势:日益背离普享原则》,郑秉文译,《国外社会科学》,2008年,第3期,第18–25页。

[3]邓子基、邓力平,《加拿大税制改革评析》,《厦门大学学报(哲社版)》,1989年,第2期,第105–113页。

[4]Gosta Esping–Andersen.(1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton∶ Princeton University Press,25–34. 。

[5]James J.Rice & Michael J. Prince.(2013).Changing Politics of Canadian Social Policy, 2nd ed. Toronto, Buffalo, London∶ University of Toronto Press.

[6]Guest & Dennis.(1985). The Emergence of Social Security in Canada, 2nd ed. Vancouver∶ UBC Press,52.

[7]Neil Gilbert & Paul Terrell.(2003).Dimensions of Social Welfare Policy,Boston∶ Allyn& Bacon, 83–84.