社会企业:社会治理创新的新动力

王天夫 郭心怡 袁丛珊⋆

社会企业是采用市场手段解决社会问题的社会组织。20世纪70年代末,为了解决“滞胀”危机,经济自由化浪潮在欧美各国兴起,福利国家的种种社会保障制度被大规模废除,经济的私有化和全球资本大流动得到极大推进(沈原,2008)。在美国,国家在社会福利领域的退却直接导致了非营利组织运营资金不足,促使非营利组织开始运用商业手段拓展资金来源并谋求自身的可持续发展;西欧的经济危机导致了大规模失业,亦使国家无力解决失业问题,这促使致力于解决失业问题的社会组织产生。这是欧美各国社会企业的最初来源(Kerlin,2010)。

社会企业在中国已经有了十几年的发展历史。胡凤(2011)梳理了我国社会企业的发展脉络,指出最早对社会企业议题进行介绍的是北京大学刘继同教授,他翻译2004年经济合作和发展组织的一个研究报告时首次启用“社会企业”概念。同样在2004年,成立于英国的环球协力社(Global Links Initiative)在国内开展了为期9天的英国社会企业家访问项目,进一步传播了社会企业的理念。在实践层面,1997年,重症血友病患者郑卫宁于深圳创办“残友”,如今已成为拥有1家慈善基金会、8家非营利机构、32家高科技社会企业的社会企业集团①http://baike.baidu.com/link?url=YoKqZncA3LNbWXy16oisAkAtKnqXNAndcG62dm3bZREW-mr440LG1X-_akiGP9sPpxMrG5BMjkUDSYc4eJLmCq。随着时间的推移,我国的社会企业越来越多,并且已经成为社会服务、扶贫济困、助残助弱、医疗健康、环境保护等各个领域的活跃力量。

社会企业作为社会组织的创新形式早在2011年就进入了政府视野。2011年6月,《中共北京市委关于加强和创新社会管理全面推进社会建设的意见》颁布,明确提出“探索多种有效方式,吸引社会资源和社会资金投入公共服务领域。积极扶持社会企业发展,大力发展社会服务业”②http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1170000.htm,该意见将社会企业划入社会服务业的范畴。2014年,党的十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中要求“通过深化改革,实现从社会管理转向社会治理的创新”①http://news.sina.com.cn/o/2014-02-16/092729482754.shtml;2015年,党的十八届五中全会在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中进一步指出,“加强和创新社会治理,推进社会治理精细化,构建全民共建共享的社会治理格局”②http://politics.people.com.cn/n/2015/1103/c1001-27772701.html。社会企业作为混合组织,天然的具有源于跨界整合带来的社会经济效应;社会企业源于民间,有助于激发社会力量、推动全民共建共享。社会企业在海外和中国都得到了快速发展,作为一种社会组织的创新形式,社会企业有潜力成为推动社会治理创新的新动力。

一、社会企业的兴起与中国社会转型

(一)社会企业在海外蓬勃发展

从历史观点来看,全球化进程呈现“钟摆式”的特征(高柏,2008)。二战后,福利国家制度得到了充分发展;但20世纪70年代的经济危机导致了福利国家危机,各发达国家纷纷采用了自由化的政策主张,通过私有化、自由化等措施打破为保护社会建立的种种制度,释放市场力量;21世纪以来,随着一系列的经济危机,发达国家的政策范式开始由释放市场力量向保护社会回摆。

社会企业的兴起与国家角色在福利保障方面的“撤退”密切相关(Kerlin,2010)。二战后西方各国建立了比较完善的福利体系,但20世纪70年代的经济危机导致失业问题加剧,扩大了依赖失业救济保险的人数;同时,人口老龄化、贫富差距扩大等因素也导致大众对福利需求的增加,这给国家的财政系统带来了很大负担。福利国家危机促使许多国家的新右派上台,新右派思维主张将企业化经营理念引入公共部门的服务输送,产生了源自新右派思维的“新管理主义”(田蓉,2013);各国政府纷纷通过缩减福利开支来减少福利规模,将福利责任下放到地方和其他部门,发展多元责任主体,使福利多元主义(welfare pluralism)的理论范式应运而生(彭华民 等,2006)。

社会企业是诞生于民营部门的实践,是民间自发的应对福利国家危机的创新,是新管理主义和福利多元主义指导下福利分散化和民营化趋势的体现(田蓉,2013)。社会企业在就业促进、社会创新、社会融合、公共服务、地方发展、环境保护等方面都发挥了巨大的作用。随着全球化进程的回摆,各国政府纷纷出台政策加强对社会的保护,这些扶持政策大大促进了社会企业的发展。

就欧美各国而言,美国和加拿大自20世纪70年代以来已有几十万个具有社会企业精神的组织。意大利于上世纪80年代末采用“社会企业”概念定义具有社会企业性质的组织.至2005年,意大利已有超过7300家社会企业,雇佣了超过24万员工(Defourny et al.,2008)。英国是全球公认的社会企业领袖,至2015年,英国约有7万家社会企业,雇佣了超过200万员工,对英国经济的贡献超过240亿英镑①英国文化教育协会《社会企业在英国》手册,http://www.britishcouncil.cn/programmes/society/ne ws/SE-in-the-UK。

社会企业在东亚地区也都迅猛发展。1997年亚洲金融危机导致东亚各国和地区失业率高企,不断拉大的贫富差距、不断加剧的贫困问题和人口老化、环境污染等社会问题都推动了社会企业的发展(Defourny et al., 2011)。韩国在2006年通过了推动社会企业发展的法律;截至2014年11月,韩国已有1165家经过认证的社会企业,韩国政府计划在2017年前认证超过3000家社会企业②http://www.innov8social.com/2015/01/social-enterprise-in-south-korea-5-facts.html。根据香港社会服务联会2014年的数据,香港已有457家社会企业,平均每年以30%的速度增长③http://www.hkcss.org.hk/s/cont_detail.asp?type_id=7&content_id=2207。根据台湾行政院2014年公布的《社会企业行动方案》,公司名称中包含“社会企业”的尚在运营的公司有42家,以解决社会问题为公司主要目的有200家,以解决社会问题为公司重要目的之一的有大约1000家④台湾行政院2014年 “社会企业行动方案”。

(二)中国的社会转型为社会企业发展提供空间

中国的改革开放始于20世纪70年代末,这恰好是全球化的上升期。类似地,中国也力图打破计划经济体制的束缚,解放生产力,释放市场力量,全面地参与了全球化的历史进程(高柏,2008)。在这一过程中,国家从社会领域全面撤退,大大减少了教育、医疗、住房、养老等福利领域的责任和投入,有些负担被转移到个人。市场和社会力量进入福利领域,弥补公共服务的不足。

图1: 近年来社会组织数量变化(单位:万)

改革开放以来,国家有意识地放松了对社会生活的管制,社会组织由此获得了发展空间。经过改革开放之初到1992年的兴起与繁荣、1993年至2007年的转型与规范管理、2008年以后的蓬勃发展,社会组织发展呈现出日渐清晰的走向高潮的趋势(王名,2009)。截至2014年底,全国正式登记的社会组织60.6万个,比上年增长10.8%⑤《2014年社会服务发展统计公报》,http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/201506/20150600832439 9.shtml;非法人社团约2630万个,包括备案的社区社会组织20~30万个、挂靠在基金会下的项目办或公益基金1.5万个、未注册备案的社会自组织体600万个和网络社团2000万个⑥2015年《中国慈善发展报告》,http://www.cssn.cn/dybg/gqdy_gqcj/201506/t20150617_2038110_2.shtml。

传统意义上的社会组织是非营利的。近年来,随着社会企业概念的传播,一些民办非企业单位开始尝试企业策略和商业运作更高效地配置资源和实现社会目标。另一方面,一些有志于社会领域的创业者出于各种原因将自己的机构注册成企业,或有意识或无意识地选择了社会企业道路,这些都推动了社会企业实践的日益高涨。

目前中国的社会企业依旧处于起步和探索阶段(沙勇,2011),对社会企业的认定标准都尚未达成一致,这造成了调查统计的困难。但通过分析公开数据可以对社会企业的发展现状有所了解。以英国大使馆文化教育处牵头设立的社会投资平台为例,该平台于2013年发起,在2013年和2014年总共收到700多份申请①http://www.britishcouncil.cn/programmes/society/social-investment-platform,而2015年一年收到了来自364家社会企业的1171份申请②http://www.britishcouncil.cn/programmes/society/news/2015-sip-award,说明国内的社会企业数量在2015年出现了爆发性增长。中国发展简报是为公益慈善行业提供专业的观察、研究、网络与服务支持的中英双语平台③http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/about_uss/19.html,在它的“NGO名录”中的“社会创新/社会企业”名录下共有456个机构④http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/service/action/org_search.php?org_type=0&field_type=9&province _type=0&area_type=0&market_type=0。中国社会企业与社会投资论坛是中国社会企业与社会投资领域的类协会式网络⑤http://www.csesif.org/aboutus,目前其机构会员规模大概为150家。综合各项数据,本文认为目前中国社会企业的数量虽然没有准确统计,但应该已达到了数以百计的规模。

通过资料搜集与业内人士访谈,本文认为目前中国社会企业呈现出如下特点:

1.业务领域广泛,既有直接从事公益服务的操作型社会企业,也有致力于公益行业生态圈建构的支持型社会企业。

操作型社会企业是直接服务于目标人群的社会企业;目前,在公益组织活跃的传统领域都出现了社会企业,尤其在养老、助残、教育、医疗、社区发展、环保、有机农业等和民生息息相关的领域。支持型社会企业不直接服务目标人群,而是以提供专业服务、能力培训等方式服务于社会组织;随着公益行业的专业化,在保险、财务、公关、IT、平台建设等环节都出现了提供专业服务的社会企业。

2.注册类型包括民办非企业单位和企业,注册形式包括“民非”、“企业”和“民非+企业”。

目前我国没有专门针对社会企业的注册类型,故可供社会企业选择的注册类型包括民办非企业单位和企业。许多社会企业原先是民非,在转型过程中会再注册一家企业,形成“民非+企业”的注册形式。另外,按照相关法律规定,民办非企业单位不得从事经营类活动,且注册难度比企业高,因而越来越多的社会企业选择直接注册成企业。

3.历史短,规模小,影响范围有限,“草根”特点明显。

大多数社会企业成立于2008年之后,企业规模往往不超过10人,影响范围局限于地市,带有比较强烈的草根组织的特点。成立于2008年之前的、产生较大影响的社会企业屈指可数,仅有的例子包括成立于1995年的天津鹤童养老院、1996年的中和农信、1997年的深圳残友、2002年的北京富平学校等。

二、我国社会企业发展的制度环境探析

(一)国家:社会组织管理制度

从源起来看,社会企业产生于国家角色在福利保障领域的撤退;从定义来看,社会企业是用商业手段实现社会目的的组织,社会目的包括但不限于弱势群体就业、社会服务提供等;从实践来看,社会企业致力于社会创新,活跃于传统社会组织活跃的领域。目前,我国尚未出台专门针对社会企业的国家计划或专门政策,但这并不意味着社会企业处于“脱离管理”的状态。

改革开放30多年来,我国对社会组织的态度一直较为保守。1989年国务院通过的《社会团体登记管理条例》是第一个关于社会团体登记管理的行政法规,该条例明确规定:“申请成立社会团体,应当经过有关业务主管部门审查同意后,向登记管理机关申请登记”①http://www.mca.gov.cn/article/gk/fg/shzzgl/201507/20150700847907.shtml,这意味着以业务主管部门和登记管理机关为主体的“双重管理体制”正式成为我国社会组织管理的基本体制(王名,2014)。1998年和2004年颁布的《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体登记管理条例》和《基金会管理条例》使“双重管理体制”更为精细化。但总体而言,该制度存在登记门槛高、监管部门缺乏整体协调、重登记轻管理等弊端(王名,2014),事实上造成了大量社会组织因找不到业务主管单位而注册成企业。

在《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《社会团体登记管理条例》中还明确规定,组织“不得从事营利性经营活动”,因而在法理上,社会企业不得注册成民办非企业单位或社会团体,必须注册成企业。

近年来,随着社会体制改革的推进和深入,社会组织管理体制表现出逐步放开的趋势,“双重管理体制”逐步松动。第十二届全国人大四次会议通过的《慈善法》第十条指出,“设立慈善组织,应当向县级以上人民政府民政部门申请登记”,明确了符合条件的社会组织可以向民政部门直接登记,这是对现有社会组织管理体制的重大突破。然而,基于“双重管理体制”的具体操作性法律条文却并未得到废止或修正,②指的是《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体登记管理条例》和《基金会管理条例》。这说明目前的社会组织管理制度依旧具有“含混性”特征。

虽然国家尚未出台全国性的针对社会企业的规定,但政府对社会组织的规定可以被社会企业场域视为一种强制性同形。就“合法律性”而言,社会企业需注册成企业,因而大量先前因双重管理体制注册难而注册成“企业”的非营利组织获得了“顺势转型”的机会;就活动领域而言,科技类、公益类、社区类社会组织受到政府鼓励,在这些领域中涌现了很多社会企业。

(二)市场:社会创新、公益创投与公益市场化

1.社会创新与“大众创业、万众创新”

社会企业是一种创新的组织形式,是构成社会创新的一个重要组成部分(何增科,2010)。社会企业作为“企业”和商业企业一样深受市场环境的影响,对于商业企业的利好同样会对社会企业产生利好。近年来,市场层面的重要话语是“大众创业、万众创新”,这一倡导为本身就是创新型组织的社会企业铺垫了较为有利的社会认知环境。

除了直接在“大众创业、万众创新”领域予以支持,国家还围绕激发市场活力、推动简政放权、减轻企业负担、扶持小微企业方面做了大量工作,包括简化工商登记程序,降税减费,通过货币政策工具加强对小微企业的支持①http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/05/c_128775704.htm。此外,国家对互联网、农业农村、环保、民生等领域的重点支持,也对相关领域内各类行动主体产生利好。

在这样的背景下,2015年全年新登记注册企业增长21.6%,平均每天新增1.2万户②http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/05/c_128775704.htm;相较于2014年14.23%的增长率出现了明显提速,③http://www.chinanews.com/gn/2015/01-22/6996650.shtml说明一系列的扶持政策的确激发了市场活力、推动了小微企业的发展。这其中,也包括大量的社会企业。

2.关于公益市场化的讨论

“公益市场化”是指在公益事业领域引入市场机制来改革和完善公益事业发展的过程,其内涵体现在:公益市场化借鉴市场机制所体现的平等、契约、竞争择优、创新、高效的资源运用等理念与价值;“市场化”是实现公益的手段而非目的(邵丹丹,2015)。

关于公益市场化的讨论是近两年兴起的,各类言论散见于各类媒体报道。南都公益基金会副理事长兼秘书长、中国青少年发展基金会副理事长徐永光最先提出公益市场化观点,认为公益市场化是“以市场化挑战行政化”,认为“唯有尊重民意,培育爱心,按照市场规则办事,才能构建良好的公益慈善生态环境,把公益市场做大”④徐永光,公益市场化刍议,中国慈善家2014年4月14日, http://gongyi.qq.com/a/20140414/01022 1.html。

公益市场化的观点一经提出就引起了巨大争议。赞同公益市场化的观点认为公益市场化有助于提升公益领域的资源配置效率,更好地发挥社会效益。反对公益市场化的观点则认为市场化的做法抽离了NGO的政治本质,将其矮化和弱化成公益慈善的服务提供商,无助于中国NGO未来的发展⑤刘韬,警惕“公益市场化”,公益服务网2014年5月7日, http://www.ngocn.net/news/90132.html。

总的来说,尽管有不同的声音,赞同公益市场化的声音还是占据了主流。社会企业是公益市场化的典型表现:用商业手段解决社会问题、实现社会效应。公益市场化的讨论为社会企业的兴起和发展构建了有利的话语环境。

3.公益创投/社会影响力投资与风险投资

尽管理想状态下的社会企业应能通过商业手段实现自给自足,但像很多初创期的企业或者NGO一样,社会企业在创立伊始同样需要大量外部投资。目前,社会企业的初始投资主要以“公益创投/社会影响力投资”的方式进行。

“公益创投”与“社会影响力投资”是两个非常相似的概念,两者都注重以风险投资的专业技术达到公益目的,创造更大的社会价值和理想;两者的差别在于公益创投对于财务回报的要求明显低于社会影响力投资(中国社会企业与社会影响力投资发展报告,2013)。

“公益创投”一词最早是由洛克菲勒三世于1969年提出的,意在运用风险投资理念来改进工艺项目管理与评估模式,但这一想法当时未受重视。直到1984年,美国搬到社区基金会在其年报中提出将硅谷的商业风险投资模式运用到慈善投资模式上,才标志着公益创投进入实践探索阶段(冯元 等,2013)。而“社会影响力投资”则是个更为新近的概念。2010年,摩根大通和洛克菲勒基金会在一篇合作研究报告《影响力投资:一种新兴的投资类别》(Impact investment: An emerging asset class)中首次提出将影响力投资区别于其他投资类别,将其认定为一种新兴的并且正在面临进入主流投资界的投资类别(中国社会企业与社会影响力投资发展报告,2013)。

目前,公益创投和社会影响力投资在国内也获得了很快发展,政府、各类基金会、私募股权投资机构和企业都成为了投资主体;除此之外,一些国际机构(如LGT公益创投①LGT公益创投是由列支敦士登皇室家族于2007年创立的全球影响力投资基金,已在拉美、欧洲、非洲、印度、东南亚和中国支持了30多家社会企业和公益组织;http://www.lgtvp.com/Uber-uns/Portfolio.aspx、爱创家Ashoka②Ashoka是全球著名的社会创业家培育和投资机构,早在1981年就开始从事社会创业家培育工作,至今已在超过70个国家培育了3000多名社会创业家http://china.ashoka.org/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%88%91%E4%BB%AC等)和一些个人天使投资人也对公益创投和社会影响力投资产生了很大兴趣,积极参与其中。

(三)社会:各类行动者主动推动

1.关键行动者

组织场域形成于场域内各类组织的大量互动,其中,关键行动者对于组织场域的结构化非常重要(DiMaggio,1983)。资源依赖理论指出,获取资源的需求产生了组织对外部环境的依赖,资源的稀缺性和重要性则决定了组织依赖性的本质和范围(马迎贤,2005)。由于目前国内的多数社会企业还比较弱小,实现可持续发展并产生较大社会影响力的社会企业屈指可数,掌握资金和各类资源的支持型社会组织可被视为建构社会企业场域的关键行动者。

就社会企业场域而言,给初创期组织提供支持的孵化器类组织和发挥桥梁纽带作用的类枢纽型组织分别从纵向和横向搭建了组织场域的“骨架”:通过投资、扶持、评估、认证,社会企业场域的制度共识逐渐形成;通过概念宣导和培训教育,社会企业场域的边界范围逐渐清晰;这些支持型组织与社会企业的互动是建构组织场域最活跃的行动过程。具体来说,孵化器型组织包括各类公益孵化器,如恩派公益组织发展中心、清华X-lab社会创新中心;枢纽型组织包括各类平台和联盟,如社会企业与社会投资论坛、英国大使馆文化教育处社会投资平台等。

2.其他行动者

(1)学术机构

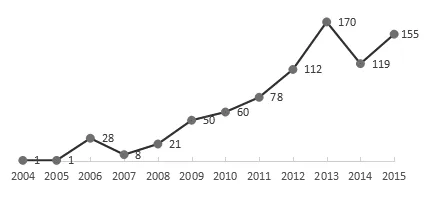

学术机构一直是传播社会企业理念的先锋。2014年1月,北京大学《中国社会工作研究》杂志刊载北京大学刘继同教授的《社会企业》译文,这是国内最早介绍社会企业概念的学术文章。从2005年到2008年,学术界开始出现研究社会企业的专题论文,2009年之后,相关研究开始增多(见图2)。北京科技大学的时立荣、华北电力大学朱晓红等学者都较早地开始在国内做社会企业研究和概念传播。

图2: 关于“社会企业”的期刊文章的数量变化

除了学术研究,各高校也设立了专门的学位、课程或研究中心进行社企理念传播。同时,社会企业研究同样进入了政府和民间智库的视野,例如作为中共中央直属机构的中央编译局开展了多项针对社会企业的研究①包括推出专刊《透视社会企业:中国与英国的经验》http://politics.people.com.cn/GB/1026/6478217.html),发起“中国社会创新奖”(http://baike.baidu.com/view/4361069.htm)等。;成立于上海的“社会企业研究中心”致力于“提供中国社会企业和影响力投资相关的一流研究、培训和咨询”,建立了国内最完整、最专业的社会企业案例库,并推出了《中国社会企业与影响力投资发展报告》(2013)和《2014社会影响力投资在中国》等业内颇有影响力的研究报告②http://www.serc-china.org/organization.html。

(2)媒体

媒体同样是社会企业概念传播的中坚力量。通过媒体,社会企业概念得以突破公益圈和学术圈,在政府、企业和社会公众中产生影响。2005年,“中国经济导报”发布了《软实力 社会企业 社会创新——美国当前发展中几个值得关注的趋势及对我国的启示》③丁元竹,《软实力 社会企业 社会创新——美国当前发展中几个值得关注的趋势及对我国的启示》,“中国经济导报”2005年1月18日第C02版。,对美国的社会企业实践进行了介绍,这是国内最早的关于社会企业的报道。2006年,“中国社会报”发布了三组社会企业专题文章④李新涛,“中国社会报”2006年7月10日:《社会企业:慈善的另一种思考》;黄晓林,《走出传统慈善的疆界》;李新涛、左玮娜了,《社会企业能否助推慈善之舟远航》;左玮娜,《社会企业:弱者对自强自立的求解》;阿诤,《社会企业是公共服务的创新、还是市场的开拓?》。时立荣,“中国社会报”2006年8月7日:《社会企业:实践中一路走来》;黄晓林,《当社会理想有了名分》;左玮娜,《身边那个执著于社会理想的“商人”》;夏学銮,《社会企业家精神闪耀着道德之光》;《重塑新型社会的一种选择》。“中国社会报”2006年8月16日:黄斋、黄晓林,《启明教育基金会:社会企业的身影渐行渐近》;马仲良、谢启辉,《社会创新中的社会行动者》;《我国发展社会企业的必要性》;《社会企业方式让“城中村”充满创新精神》;《社会企业与本土化社会管理》。,为社会企业概念传播做出了重要贡献。2007年以后,媒体关于社会企业的各类报道开始增多,这从侧面反映了社会企业概念公众认知度的提高。

(3)社会企业

国内NGO联合与合作的现象也由来已久。2003年,民间环保NGO在反怒江水坝建设过程中的联合行动更得到媒体的广泛关注并引发了相关学术讨论,如晋军和何江穗(2008)注意到民间环保组织联合对于社会组织突破自身“小世界”的局限,参与到更大的社会公共议题的过程中发挥了重要作用。类似地,社会企业之间也直接进行着大量互动,例如,自发组建微信群,利用在线方式进行信息交流和资源对接等。

(四)社会企业制度环境发展现状总结

就宏观层面而言,国家的社会组织管理制度,“大众创业、万众创新”的市场氛围构成了社会企业成长与发展的大制度背景。就中观层面而言,社会企业场域尚在形成中,但能看到出现了一批关键行动者。这些关键行动者和其他行动者与场域内的社会企业发生着大量互动,这些互动主要通过投资、辅导等提供资源或者培训的方式进行;行动者之间也进行着大量互动,表现在各类机构合作上,例如社会企业与社会投资联盟的建立、民间社会企业认证办法的发布、各类学术机构和非营利组织的专业化尝试等。然而,民间力量虽然在进行专业化努力,但这些专业化努力不足以形成整个社会企业组织场域层面的制度共识,社会企业组织场域依旧处于 “混沌”状态。中国“强政府-弱社会”的格局使大量资源掌握在政府手中,因而,政策的制度同形作用远远大于专业化,这意味着政府是社会企业场域的核心推动者,政府对社会企业发展能起到关键性的推动作用。

因此,国家层面的制度缺失对社会企业的组织场域建构会产生较大的不利影响:从概念的定义、类型、操作化,税收、融资等具体的扶持措施到社会环境层面的倡导,政策的全面缺失将延缓社会企业场域的建构进程,最终不利于中国社会企业的发展。

三、推动社会治理创新的策略选择

促进社会企业发展是一个系统性工程,不仅应从社会企业自身的特点和弱点出发,还应从社会组织建设、甚至社会治理的角度通盘考虑,调动政府、企业和民间社会的积极性,共同营造适宜于社会企业发展的大环境,以最大化社会企业的社会效益。

(一)加强研究和讨论,明确社会企业的定义、类型和判定标准

综合国际经验,各国对“社会企业”的定义大都从组织目标出发,凡是将实现社会效益、而非股东利益最大化作为组织主要目标的都可视为社会企业。对于社会企业的合法类型和判定标准,各国则有不同规定。欧美国家一般将社会企业视为企业组织,英国和美国都设立了专门的社会企业注册类型,对企业的目标、股权构成、资产组成、利润分配等施加一定限制以确保企业的公益性;韩国则以社会目标确定企业的社会性、以商业活动确定企业的商业性,只要满足要求,非营利组织、合作社和商业公司都可被视为社会企业。

国内社会企业的形态类型也非常多样化,大部分以企业或“民非+企业”的形式注册,少部分注册成民办非企业,还有一部分因各种原因未能注册;它们的组织结构和运营模式差异较大,有的更趋近传统商业企业,有的则更接近传统非营利组织。考虑到客观现实,在认定社会企业时可淡化注册身份、以确定社会和商业要素的方式进行认定。因而,政府还需加强对社会企业的理论研究以及对社会企业的实地调查,对社会目标和商业要素进行界定,形成符合实际的社会企业判定标准。

(二)加强制度创新,扫除社会企业发展的制度障碍

我国社会组织的双重管理制度长期以来被认为是阻碍社会组织发展的重要原因。近年来,我国社会组织管理体制的改革趋势已渐趋明显,尽管以三大条例的修订为标志的新法规尚未出台,但从中央到地方的改革思路已基本成熟,即建立统一直接登记的新体制。

然而,在我国现有的法律体系中,民办非企业和社会团体均不得从事经营性活动,这实际上意味着将市场和民间社会完全分割,因而不能适应以社会企业为代表的混合组织蓬勃发展的客观事实。为了给社会企业的发展扫除制度障碍,加强制度创新是非常必要的,政府可以考虑将符合条件的社会组织或企业纳入“社会企业”类别:从社会组织这一端出发,需允许符合条件的组织从事一定的合法经营活动;从企业这一端出发,需承认并鼓励一些企业将实现社会目标、而非股东利益最大化作为企业的首要目标。同时,政府可考虑设立专门的社会企业管理机构,以通盘考虑社会企业的发展问题。

(三)支持社会企业人才培养

人才是社会企业进一步发展的主要瓶颈,这一方面体现在社会企业家缺乏企业家精神,另一方面体现在普通从业人员缺乏行业基础知识、商业意识和创新能力,且流失率高。

针对社会企业家缺乏企业家精神的问题,政府一方面可鼓励和支持各类社会企业家精神的培训,鼓励符合条件的机构开设面向社会企业家的社会创业相关课程,鼓励各高校和中小学开设面向学生的创新创业课程,培养青少年的企业家精神;另一方面,鼓励商业机构用创新方式履行企业社会责任,倡导市场和社会的跨界合作,鼓励有社会责任感的企业家投身社会创业事业。

针对从业人员能力不足的问题,政府应与有条件、有能力设计和提供培训课程的高校、公共部门、非营利组织和营利组织开展合作,有重点、有层次地推进培训体系的建立,让社会企业从业人员从中获益。培训应注重商业和法律的基础知识和社会创新能力,同时,针对不同的行业和领域还应有专门培训,以提升从业人员的行业素质和行业敏感度。

解决人才流失率高的问题不可一蹴而就,政府应从进一步规范公益行业、完善公益从业人员的社会保障等角度出发,构建对公益从业人员友好的宏观环境。另一方面,由于社会企业需要参与市场竞争,政府也可通过推动社会企业能力建设提升社会企业自身实力,进而为其从业人员提供更高的薪酬和福利以增加社会企业的人才吸引力。

(四)推动社会企业能力建设

社会企业需遵守商业和社会双重底线,这对其能力建设提出了更高的要求。根据调研,社会企业碰到的主要问题包括内部管理不完善、商业模式不清晰、融资困难等,政府可以通过拓宽融资渠道、完善内部管理、加强监管等方式来推进社会企业能力建设。

1.拓宽社会企业融资渠道

在拓宽融资渠道方面,政府可以从以下三个方面着手推进:

给予社会企业小微企业待遇。我国已经针对小微企业颁布了一系列的优惠扶持措施,而国内以企业形式注册的社会企业基本都符合小微企业的标准。因此,将针对小微企业的扶持政策惠及社会企业,会对社会企业的发展有很大助益。

给予社会企业政府购买优惠。根据国际经验,政府购买服务可以成为社会企业重要的经费来源。但由于目前国内的社会企业多数比较草根,而政府购买服务对承接机构的治理结构、内部管理、财务管理、专业能力、缴税记录、年检记录等有比较高的要求,故限制了一部分有潜力发展的社会企业获得政府购买的服务。如果能进一步明确社会企业的地位和作用,在政府购买服务上给予一定优惠,也会有利于社会企业的发展。

继续鼓励公益创投和社会影响力投资。政府既可以作为投资主体直接支持与鼓励社会企业发展,也可以作为中介,为投资机构和社会企业搭建平台,开展专项的公益创投。同时,随着“大众创业、万众创新”热潮的兴起,各类风险投资机构都掌握着大笔现金力求寻找到合适的投资项目。政府也可以在推动商业资本进入社会创新领域方面做一些倡导。

2.完善社会企业内部管理

在完善内部管理方面,政府可与一些高校和非营利组织合作,搜集社会企业的成功和经典案例,按行业和模式归纳社会企业的商业模型,出版类似于指导手册的文件或举办论坛,鼓励社会企业之间相互学习和借鉴。英国、韩国等国均由政府牵头成立了社会企业的联盟或互助平台,促进社会企业之间的资源和信息流通,鼓励社会企业与传统企业、非营利组织和公共部门合作。

3.加强对社会企业的监督

社会企业是一种新兴的组织类型,在社会公众中的认可度还不高,因而,政府可以加强宣传教育,提升公众对社会企业的认知,培养公众对社会企业的信任。一方面,政府应鼓励社会企业自身的规范化和透明化,鼓励社会企业通过各种途径参与社区和社会建设,用良好的服务赢得受众和公众信任;另一方面,政府应完善对社会企业的监督机制,通过定期披露财务报告等方式增加社会企业的透明度,鼓励公众监督社会企业,以确保社会企业的公益性。

(五)加大宣传教育力度,提升整个社会对社会企业的认知

目前,公众对社会企业的认知度不够高,对公益行业也存在着种种误解。政府可以通过设立“社会企业日”等方式,主动对公众进行宣传教育,也可开展一些社会创新比赛活动,鼓励社会创新精神。激活整个社会的公益精神和创新精神,才能为社会企业的蓬勃发展提供土壤。

参考文献:

[1]冯元、岳耀蒙,《我国公益创投发展的基本模式、意义与路径》,《南京航空航天大学学报(社会科学版)》,2013年,第4期,第28~32页。

[2]高柏,《中国经济发展模式转型与经济社会学制度学派(代总序)》,上海:上海人民出版社,2008年,第1~20页。

[3]何增科,《社会创新的十大理论问题》,马克思主义与现实,2010年,第5期,第 99~112页。

[4]胡凤,《中国社会企业的发展模式问题研究》,复旦大学,2011年。

[5]晋军、何江穗,《碎片化中的底层表达——云南水电开发争论中的民间环保组织》,《学海》,2008年,第4期,第39~51页。

[6]马迎贤,《资源依赖理论的发展和贡献评析》,《甘肃社会科学》,2005年,第1期,116~119,130 页。

[7]彭华民、黄叶青,《福利多元主义:福利提供从国家到多元部门的转型》,《南开学报》,2006年,第6期,第40~48页。

[8]沙勇,《社会企业发展演化及中国的策略选择》,《南京社会科学》,2011年,第7期,49~54,64页。

[9]上海财经大学社会企业研究中心、北京大学公民社会研究中心、21世纪社会创新研究中心、美国宾夕法尼亚大学社会政策与实践学院,《中国社会企业与社会影响力投资发展报告》,2013年,http://www.21innovation.org/2012/

[10]邵丹丹,《刍议公益市场化的困境与突破》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2015年,第1期,第77~82页。

[11]沈原,《又一个三十年? 转型社会学视野下的社会建设》,《社会》,2008年,第3期,第15~23页。

[12]田蓉,《新管理主义时代香港社会福利领域NGO之发展》,《社会》,2013年,第1期,第195~224页。

[13]王名,《社会组织与社会治理》,北京:社会科学文献出版社,2014年。

[14]王名、朱晓红,《社会组织发展与社会创新》,《经济社会体制比较》,2009年,第4期,第121~127页。

[15]Defourny, J, & Shen Y., “Emerging models of social enterprise in Eastern Asia: a crosscountry analysis”, Social Enterprise Journal.special issue, 2011.

[16]Defourny J, & Nyssens M., “Social enterprise in Europe: recent trends and developments”, Social enterprise journal, 2008(4):202~228.

[17]DiMaggio, P. J. & Powell, W., “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rational in organizational fields”,American Sociological Review, 1983(48): 147~160.

[18]Kerlin J A., “A comparative analysis of the global emergence of social enterprise”, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization, 2011(21): 162~179.