社会整合与基本公共服务均等化

——迈向均衡发展的德国社会政策

刘涛⋆

一、社会整合的理论架构

工业革命以来,世界各国自觉或不自觉地被拉入到一个新的发展阶段,即现代社会的阶段,人们一般认为,现代社会的基本表征是自由竞争的市场经济、理性的官僚管理制度和法理体系所构成的综合体系,在西方世界这是一个以政教分离与世俗化为开端的社会变迁过程(M. Weber, 1972)。现代社会以前所未有的速度将人类社会带向进步、发展和繁荣,也面临前所未有的社会新挑战:市场经济带来了社会财富十倍、甚至是百倍的增长,让资本主义在其两百年中创造的财富就超越了之前整个人类历史的总和(马克思语),但同时其“创造性的毁灭”(熊彼德语, J. A. Schumpeter,1965)也给社会带来了周期性裂解社会的危机;社会成员从传统的家族、部落和集体主义的束缚中解放出来,同时个体又在社会中陷入了原子化的危机,失去传统联系纽带的同时,个体在一个激烈的市场竞争中面临诸多社会风险,如失业和老无所依等;工业革命依托下的市场经济虽然奇迹般地增加了社会财富总量,并打破了中世纪以来社会身份固化的僵化体制,但贫富的两极分化却造成国民身份认同的新危机,而新兴的资产阶级则通过殖产兴业积累的巨大财富为其带来了竞争体系中初始条件的巨大优势累积,一种新的社会不平等,一种新的以财富等级为中心的社会身份固化正在将整个世界带入了风险社会(参见Ulrich Beck对风险社会的讨论, U. Beck, 2006)。

因此,各国在迅速向现代社会转型的同时,都面临一个重要的课题,也是每个社会都必须严肃正视的问题——社会整合,其核心要素在于:一个社会在迅速发展的过程中怎样防止社会阶层的两极分化带来的社会发展的严重失衡?一个现代社会如何在社会日益分化的条件下防止社会离心力量不断增加而带来的社会解组?一个社会在日益个体化和个人主义盛行的社会条件下如何解决原子化和个体无所依托的问题?社会整合体系如何在社会分工和社会系统日益分化的条件下促进国民的整体意识和国民的认同感,而不是听任这样的分化过程将社会从各个不同的方向逐渐被“拉拽”成为几个甚至更多的“平行社会”?社会进化过程中如何防止身份和财富差异带来的社会固化的效应?如何防止现代社会重新滑入中世纪那样的身份社会以及僵化而又无流动的保守体系之中?这里的社会整合反映了现代社会在面临原子化、失范、失序、解组和裂解过程中一种相反方向的社会力量,其宗旨是逐步让更多的社会成员融入一个社会政治、经济、文化和社会的发展洪流中去,要让社会系统在理性的、以符合整体社会公共利益的基础上相互发展和相互竞争,而不是走向相反的方向。社会整合最终要防止认同感的分裂和区域甚至是部落意识的上升,要达到的目标是促进国家整体意识的上升和国民身份认同感的巩固。

在这里,我们非常有必要从西方社会科学家和哲学家那里汲取理论养料来探讨社会整合的路径和社会整合的模型,通过介绍和系统分析西方社会科学的经典理论,我们就能够根据中国的国情和中国本身的国家与社会的关系来构建中国的社会整合理论。下面各章节将介绍西方社会学经典理论家杜尔克姆、斯宾塞、卢曼和帕森斯的观点,接着运用对比综合的手段分析其优缺点,然后采取博采众长的方法,以实用主义及对社会现实有益的态度来进行理论体系的对接和综合,最终目的是要为当前中国社会政策的发展和社会治理提供一套具有解释力、说服力并能够指导现实,发展的理论体系。

(一) 杜尔克姆的“机械团结”和“有机团结”

社会学作为一门现代科学最早产生于法国,其诞生与杜尔克姆这个名字紧密相连。杜尔克姆对现代社会学最大的贡献在于提出了现代社会分工的概念。他认为传统的社会中人与人的纽带和人与社会的纽带都是围绕着整个社会“同构化”的特征所产生的,是一种集体为特征的社会,例如在部落和家族中,个人的情绪、观点和思维受到整个部落家族群体和村落的影响,人与人之间具有高度的相似性和同一性,社会差异的程度很低,集体社会非常不鼓励不同的思想以及不同于集体的个人行为,个人行为严格受到整个集体的影响和限制,个体的自由程度很低,这样的社会联系纽带的方式被杜尔克姆称之为“机械团结”(E. Durkheim,1926)。杜尔克姆所描述的传统社会的“机械团结”很类似于英国哲学家斯宾塞的“军事社会”的概念,斯宾塞将传统社会称为“军事社会”,将现代社会称为“工业社会”。“军事社会”和杜尔克姆描述的“机械团结”有相似之处,即整个社会处于集体湮没个性的状态,社会分化的程度较低,整个社会生产力的发展水平也非常低(H. Spencer, 1965)。

而现代社会,在斯宾塞那里被称为工业社会。在杜尔克姆看来,这样的社会能够得以生存和联系的方式建立在“有机团结”之上。现代社会与传统社会不同,人与人之间的社会互动方式和社会纽带不是建立在相同和均质的基础之上,而是建立在社会分工的基础之上。正因为社会各个行业呈现高度分工的状态,所以出现了高度发达的行业发展和分门别类的专业化,每个人都在特定的领域成为行家里手和专家,但对其他领域则是门外汉。因此,社会高度分化和专业化的进程使人与人之间的依赖逐渐上升,而恰恰是高度的、细密的社会分工使社会成员之间的合作成为必须和必要的。每个社会成员都可以在自身精通熟悉的领域内为社会贡献出自己的(经济、社会、文化)产品,但每个人又高度依赖于其他社会成员和整体社会,这正如人的身体器官一样,各个器官类似有机体相互联系、相互需要,构成一个合作的整体,但各个器官发挥的是完全不同的作用。在这样的“工业社会”和“有机团结”中,社会盛行的主导价值观是个人主义,个人逐渐从部落、家庭和宗教团体的束缚中解放出来,可以自由迁徙、自由选择职业,生活方式也开始自由化,自由的思想和思考也成为现代社会的主要特征。整个社会不再是因为压迫性的“相同”,而是由于“不同”及“异质”而相互联系在一起了(E. Durkheim, 1926)。

虽然杜尔克姆没有直接将“机械团结”和“有机团结”直接的和社会整合这个术语联系在一起,但是我们可以观察到,早期的杜尔克姆将“有机团结”本身就看作是一种现代社会的合作与整合的模式,正是因为社会成员的差异和相互需要的合作才使社会能够得到整合。显然,这样的观念只是看到了现代社会积极进步发展的一方面,却严重忽视了社会进化过程带来的弊端和解组失序的力量。

杜尔克姆在之后的学术生涯中发展了其社会学思想,他意识到了现代社会,即使是一个“有机团结”的社会也具有社会弊端,看到社会动乱、社会失范失序的可能性,并且意识到社会团结面临着各个方面而来的威胁,从而开始对现代社会的负面成本产生了浓厚的兴趣。在其名著《自杀论》中,杜尔克姆以独特的社会学思维,发现了自杀不仅仅是心理学现象和个人心理问题,而是与整个现代社会结构问题和社会失序联系在一起的(E. Durkheim, 1969)。通过分析大量的欧洲各国关于自杀的实证数据,杜尔克姆令人信服地证明了自杀率在不同社会群体之间分布是非常不同的,尤其是基督教新教教徒的自杀率要明显高于天主教徒的自杀率,杜尔克姆对这一现象的解释为:基督教新教因为逐步脱离了原来的严格的宗教团体而自成一体,宗教集体生活减弱,特别是脱离传统宗教团体人数的上升,使人们脱离了社会团体的生活,人们在获得自由的同时,也呈现出一种原子化的状态,在面临生涯中大量问题、风险和意外时,因失去了团体成员相互间(包括物质和精神的)支援而显得孤立无依,因而难免出现了一种社会心理失落的现象,这样反过来又表现在特定的社会群体——例如基督教新教徒较高的自杀率(ibid)。

除了对自杀现象和社会整合关系的研究,杜尔克姆还观察到了19世纪末期资本主义社会中日趋激烈的社会冲突的形势,特别是阶级冲突、权势集团逐步固化成为特权阶层等,都使得杜尔克姆日益重视社会动乱和革命的可能性,并加深了对社会失范的研究,这超越了杜尔克姆早期的简单的“机械团结”的观点。

杜尔克姆开出的社会团结及社会整合的药方是:

一、建立普遍的社会道德规范:在一个个人主义高度盛行的时代,物欲横流使传统社会价值观完全坍塌,只有社会重构权威,从整个群体和公共利益的角度出发才能够为社会提供一套道德规范,来划定出人的欲望界限,防止人的私利和欲望侵害整个社会;二、控制带有私利色彩的经济活动和经济组织,逐步建立更多符合社会利益和公共利益的社会组织,防止经济活动凌驾于整个社会活动之上,在这一点上,杜尔克姆的思想有些倾向于社会主义;三、建立国家和个人之间的中间团体,传统社会中,国家可能由于专制倾向而具有压迫性的特征,而现代社会的个人主义和个体化则可能让个人游离于整体社会之外,与国家的发展脱节,最好的方式就是建立国家和个人之间的次级群体,用于协调国家和个人之间的关系,这样的中间团体往往可以具有稳定社会的功能(E.Durkheim, 1908)。

(二) 卢曼的社会系统理论和社会整合思想

自1960年代以来,德国当代最著名的社会学家之一尼克拉斯·卢曼在德国的比勒费尔德大学开创出一个新的理论学派——社会学的系统理论及功能分化理论。其理论出发点在于从十六、十七世纪西方的地理发现、启蒙思想、新教改革及工业革命以来,西方逐步从“阶层分化”的社会过渡到了一个功能分化的社会(N.Luhmann, 1997),其标志性的特点就是政教分离和世俗化,政治和经济系统逐步和宗教系统相互脱离,进而更多的社会次系统如科学系统、教育系统、艺术系统、体育系统、卫生医疗系统等形成了一种自我形塑、自我生成、自我指涉的系统,所谓的自我形塑与自我指涉意味着系统内部的沟通主要是衔接系统内部本身的指涉和互动。例如,科学内部的沟通主要是根据科学内部循环往复的沟通(发表,刊物,引证等)在科学内部自主生成的;法律系统内部的沟通主要是按照法律的内涵逻辑(法庭判决,法典诠释等)在法律内部生成的。卢曼的社会学系统不是一个随意的概念,而是一个具有严密定义的概念,系统主要是由“象征性总体化”的沟通媒介、二元编码和系统内部的编码项目构成的,举个例子来说,政治系统的象征性总体化媒介就是权力,其二元编码就是有权/无权,任何政治系统内部的沟通都是紧紧围绕着这个中心价值原则来进行的;经济系统的象征性总体媒介为货币,而二元编码则为具有货币/货币缺乏构成;而法律系统的象征性总体媒介则为“法”,其二元编码为合法/违法;科学系统的象征性总体媒介是“真理”,其编码为求真/验误。

各个社会系统通过其自身的系统沟通媒介和二元编码与其他社会系统相互区别开来,形成社会各个功能次系统的界限,一个系统以外的所有其他系统和环境资源被统称为系统的外在“环境”,系统与环境的关系是功能,系统与系统之间的关系是服务,系统对于自身的关系则是反射性观察。各个功能系统通过结构偶联的方式与其他社会系统发生密切联系,例如宪法机制就是法律系统和政治系统的一个结构性偶联,产权机制则是法律系统和经济系统的结构性偶联。处在社会之中,系统与环境之间无时无刻不发生着相互关联和信息交换,系统从环境中不断汲取新的信息和能量,再根据本系统的观察方式和二元编码对系统外在的信息进行“编码”式处理,然后将系统外部的信息通过自己的语言和媒介“翻译”到本系统中来,因此,系统理论核心的要点在于:无论系统如何与环境及其他系统发生千丝万缕的联系,但系统的功能操作是严格执行功能性封闭和自我形塑及自我再制的,系统之间的功能界限是被严格区分开来的。政治系统固然无时无刻不在影响和调节着科学系统或法律系统,但是政治权力无法直接干预科学内部的生产和法律内部的判决,同理,经济系统的货币固然无时无刻不在服务于科学和法律系统,但是货币是无法取代法律的媒介和科学的媒介而直接运用金钱来决定什么为合法/违法、什么为真理/谬误,对于科学的判断,对于法律的阐释始终都是在本系统内部完成的(N. Luhmann, 1997)。

根据卢曼的系统理论描绘的总体结构和社会日益功能分化的现实,卢曼对于社会整合的观点明显有别于其他社会学派别的观点。应该指出的是,在卢曼的整个社会系统的理论大厦中,社会整合并非处于中心位置,其关于社会整合的思想散布在他不同的著作中。卢曼关于社会整合的基本思想可以简略概括为:一个日益功能分化的社会已经不具有一种机制或是一个功能系统处于“穹顶”的位置,来对其他社会系统进行整合,任何外在系统进行全社会整合的尝试都很难带来预期的结果,反而会带来意想不到的“副作用”。由于系统的沟通媒介和二元编码以及由此引申而来的系统的视角、世界观和观察世界的方式各不相同,因此,各个系统内部(政治、经济、法律、科学、教育、艺术、宗教等)处理各个社会议题完全是按照自身的手段和理论架构来完成的。在一个日益功能分化的社会,社会整合的完成主要在于各个系统承认相互之间的差异和不同,相互不进行功能意义上的干扰,社会各个子系统都在其系统内部通过构造其自身的复杂性来完成整合的。因此,按照卢曼的理论,承认差异与不同,由各个自治的社会子系统完成自身的整合,就能达到全社会的整合。一种自上而下的topdown的整合模式并不适用于现代社会。这有点类似于中国哲学中“合而不同”和道家“无为”的观点。

显然,卢曼的理论有其深刻独到的一面,可以给我们提供深刻的启示,但是其社会整合理论有其明显不足,而且比较偏颇。

(三) 帕森斯的结构功能主义和社会整合理论

卢曼曾经师从于美国的社会学理论大师帕森斯,笔者认为,帕森斯的结构功能主义和社会整合的理论对于我们今天社会政策的探讨和社会治理所具有的社会整合作用具有中心意义。

在此,先介绍一下帕森斯关于社会结构和人与人行动结构之间的一些基本概念。 帕森斯认为至少两个人为基础的行动就可以构成一个社会互动体系,人与人之间的行动是在一定的社会情境中完成的,人们总是会寻找实现自身行动目的之具体行动途径,帕森斯称这样的具体行动途径为“模式变项”(pattern variables)。帕森斯区分5种不同的模式变项:(1)普遍主义—特殊主义:行动者对于他人的评价和判断是否适用于所有的行动者,例如“尊老爱幼”是社会带有普遍意义的价值观,适合所有社会成员,是普遍主义的倾向;孝顺自己的父母则是特殊主义的行为。(2)泛布性—专门性:指行动过程中相互交往的行动者所涉及的对方生活范围的广泛程度,例如夫妻之间和父子之间的互动涉及到对方的广泛生活层面和人格构成,属于泛布性的关系,而眼科医生和病人之间的行动只涉及到病人生活中某一个片断部分,属于专门性的交往。(3)情感性—中立性,夫妻之间的关系是带有情感性的关系,而教授给学生考试以及医生给病人诊治则是情感中立的行为,涉及到的只是专家知识判断。(4)自致性—先赋性,也就是评判行动者的行为结果是依靠自身的绩效和成就而来的,还是依据一个人与生俱来的先天赋予的身份而来的,例如一个学校根据成绩和绩效来录取学生,这就是自致性的行为,如果一个学校规定只有城市居民的孩子才能取得学籍,农村居民或是进城务工人员的子女被排除在外,那么这样的判断就是先赋归属性质的判断,人的出生及先天具有的归属特征决定了学籍的取得与否。(5)自我取向—群体取向,行为主要是面向自我的还是面向公共社群利益,例如在自家门口扫雪是自我取向的行为,而在社区扫雪则是具有群体倾向的行为(T. Parsons, 1967)。

认识这五个向度的区分将对我们认识帕森斯的整个理论架构与其社会整合的思想具有重要作用。尤其是自致性—先赋性的区分是认识帕森斯整个理论大厦的中心语汇,社会团结的目标也往往是与这样的语意联系在一起的。根据帕森斯的理论视角,整个人类从前现代化社会到现代社会的过渡,都建立在不断削弱先赋性的特征而加强自致性的特征的基础之上(T.Parsons, 1977a),也就是极大削弱了阶层阶级身份、出身门第、家庭背景、权势地位、财富积累、出生地域等先天有遗传生物特征带来的优势,削弱了社会固化结构,促进了大众平民按照后天的自致性原则来改变自身在社会中的相对位置和地位。按照这样的思路,可以进行一定的理论意涵为基础的推论,一个社会越是带有先赋性的特征,传统的特性就越强,距离现代社会的距离等差就越远,社会就越凝固保守;反之,一个社会先赋性的特征越弱,“自致性”的特征越强,那么这个社会就越具有现代社会的特征,流动性就越强,更加进步。认识到这一点,对中国今天的社会改革和社会整合课题具有核心意义的作用。

有别于卢曼,帕森斯将社会结构分为个性体系、政治体系、社会体系和文化体系等不同体系,帕森斯探索的核心问题为:在社会日益分工的现代社会,各个社会体系如何能够保持最低限度的一致和共识,来达到社会各个体系合理的运行。如果缺乏最低限度的一致性,那么整个社会的运行就不可能实现。那么如何实现这个社会最低限度的一致性呢?帕森斯认为是文化价值观的“内化”。与卢曼不同,帕森斯认为社会具有一个制度化和系列化的文化价值体系,这样的文化价值体系塑造了一个社会最低限度的社会基本共识,而社会基本共识又为社会成员提供了角色期待以及对其自身行为的预期,因而为社会成员所内化成为自身行动合理性的一部分,因此文化模式是实现社会化的重要手段,几乎每个社会成员在成长的过程中,都会接受和内化社会广泛接受的主流价值观和社会共识,进而将这样的文化价值观不加质疑地转化成为自身价值观的一部分。由此看来,帕森斯非常重视文化和价值观在现代社会中的作用,认为文化价值观具有黏合社会的重要功能。

在社会体系理论基础之上,帕森斯提出了社会均衡发展的四个功能子系统,即适应(adaptation)、目标获取(goal attainment)、整合(integration)、模式维护(latent pattern maintenance),根据这四个英语词的开头字母,帕森斯将其抽象总结为AGIL的社会均衡发展模式和动态系统。“适应”是指从环境中获得资源并进行加工的能力,并对资源进行分配的运行机制,也包含了系统对环境的主动调试和改造,这在现代社会中主要是通过经济体系来完成的(T. Parsons, 1964);“目标获取”指涉的是确定目标,并确定目标实现的优先秩序,并调动社会资源来实现社会的目标,这个过程在现代社会中主要是由政治体系来完成的;“整合”是指协调各个社会体系之间的关系,建立规范性的社会预期,这在现代社会中主要是由法治规范与关联性的法律体系(associated legal system)来完成的,当然宗教体系和家庭也保持一定的社会整合作用;“模式维护”指的是确保系统内部的行动者表现出适当和符合社会需要的特征,降低行动者对于内部和外部的紧张关系,提供符合社会普遍期待的社会共识和基本社会价值观念,这样的功能在现代社会主要是由一个文化体系来完成的。当社会沿着adaptation-goal attainment-integration-latent pattern maintenance不断移动的时候,一个AGIL的模型就形成了,而且可以不断循环往复地生成和发展,这很好地解释了现代社会一个动态发展的历程。在AGIL的模型中,社会整合的机制与一个公平公正的法律体系是紧密相连的,某种意义上来说,法律体系是协调社会各个体系之间关系并促进社会整合的中心体系,而模式维护中的文化价值体系主要是语言、语意和规范性层面文化价值体系,是黏合社会的“思想剂”。由此可见,社会整合的思想在帕森斯的理论体系中处一个于中心的位置,从广义的角度来看,“整合”与“模式维护”都涉及到社会的整合及融合问题(ibid)。

帕森斯援引美国的现代历史为例,指出美国社会的民权运动以及现代世界民主化扩展的进程,以及逐步将政治选举权扩展到社会各个阶层,这就是一个社会包容(social inclusion)逐步扩大的过程,由社会群体、社会阶层阶级、性别、民族及种族等先赋归属性特征而带来的社会排斥,逐渐在社会现代化的进程中被削弱和降低,工业化的进程带来的经济革命,城市化进程带来的社会空间的革命,普遍教育制度的推广实施带来的教育革命都极大地削弱了社会先赋性的特征,使得美国社会开始朝向一个更加平等和均等化的社会方向发展 (T. Parsons,1977b)。

与其他的社会学家如杜尔克姆和卢曼不同的是,帕森斯提出了大型现代社会的具体整合方案,他的方案包含了以下三点:(1)自由在更大范围内的制度化。这指人们从对生命限制的危险和风险(短寿、早夭、疾病、饥饿)等中解放出来了:整个社会从以暴力为主要特征的社会发展到暴力在整个社会中逐渐降低和削弱,人们具有迁徙自由、择业自由和选择伴侣等自由,多数人能够参与市场的交换并取得不错的收入。教育和公共设施提供了普遍平等的参与机会,让人们取得了在市场中公平竞争的起点。(2)平等和社会公平及公正的前行。帕森斯以美国社会的发展为依据,指出美国现代化的进程就是平等的原则逐步扩散到全社会的过程,以先天的身份和种族特征或是以地域地区为基础的社会排斥和歧视逐渐被主流社会的价值观所厌弃,社会先赋性的特征在现代化进程中不断被削弱,平等和社会公正逐渐深入人心。(3)坚持现代社会的一些基本主流价值观:社会包容、社会团结和社会融合等,这些价值观与过去的社会排斥、社会区隔、社会歧视等正好相反,社会的主流价值符号和象征意涵逐渐通过知识扩散成为全社会的共识和基本价值观,成为人们世界观的基础秩序。而帕森斯始终认为,现代社会具有普遍的文化价值和信仰体系,这把整个社会联系到一起。

(四) 构筑社会治理课题的综合理论体系

以上介绍了三位社会学思想家对于现代社会整合的观点,真正符合社会实际和经验性社会发展的社会理论架构也许恰恰在于一种多理论体系的学习、扬弃、交换和综合的过程,可以为我们的社会治理课题所用:

杜尔克姆关于现代社会和传统社会“有机团结”和“机械团结”的论述开辟了社会科学认识经验世界的先河,这个划分认识到了现代社会中社会分工日益加剧的基本社会现实,认为社会分工既带来了社会各行业的专业化和个体化,但因为社会各个群体相互需要,因此又促进了社会的互助和相互需要,因此,社会有机性的“黏合”也得到加强。显然,这样的社会整合观点是较为简单的。

B. 卢曼——平等参与社会各个功能系统的沟通达到社会整合

卢曼是一位社会整合观点的怀疑论者,这是与这位社会学思想家的个人理论偏好密切关联的。由于建构了现代社会功能分化的元社会学理论和元社会学叙事,基于这样的社会基本事实,社会日益分化成为政治、经济、法律、科学、教育、艺术、宗教、体育、健康医疗等社会系统,而且各个系统根据自己系统的内部逻辑和象征性总体化的沟通媒介高度分化、边界严格区隔,卢曼倾向于没有任何一个系统可以处于社会的中心位置来进行整合,也没有一套跨越系统的、高高在上的、处于“穹顶”位置的社会基本价值共识来进行社会整合。显然,这样的观点非常深刻,但同时又比较偏颇,对这一观点我们可以取其合理之处为我所用。

卢曼的学生和其他的一些社会系统理论家如Rudolf Stichweh, Bettina Heintz 在卢曼功能分化理论的基础上重点阐释了社会包容(social inclusion)、社会排斥(social exclusion)等,最终将社会整合的观点和卢曼的系统理论进行了有机对接,完善了系统理论。Stichweh和Heintz认为,现代社会的人权观点和社会包容的价值观就是社会整合的基本价值观。社会整合并不表示一个系统凌驾于其他系统之上进行社会整合,而是指社会中的行动者——个人能够平等地参与到每个社会系统的沟通中去,不因为任何原因和先赋特征,也不因为贫困和财产匮乏等原因被排除在政治、经济、教育、科学、法律等社会功能系统之外(R. Stichweh,2005)。社会成员取得对每个社会系统入口的平等参与权,其本身就成为社会整合和社会包容的基本价值观(ibid)。当然,在现实生活中,很多情况恰恰相反,如因为极度的贫穷和社会公共服务的缺乏,某位公民未能接受教育(教育系统),因而无法进入大学进行科学研究(科学系统),在司法的过程中也因为可能请不起律师而败诉(法律系统),也无法积极地实现自己的选举权和被选举权(政治系统),病患中也无法去医院得到及时救治(医疗系统)。生活资源的极度匮乏可能带来连锁效应,被各个系统的沟通所排除在外,这样,每个单个系统的被排除累积在一起,就构成了系统性的全面排除,社会整合正是要避免这样的状况发生。

从社会系统高度功能分化的基本观点出发,卢曼总是对于政治权力在公共领域的扩大调节能力抱有一种天然疑虑的态度,他认为福利国家倾向于扩大干预范围,但是干预总是不能带来理想的预期效果,而且总是会带来预期之外的“副作用”(N. Luhmann, 1981)。显然,这样的观点与现代社会国家不断扩大对市场的干预以及对分配市场的介入的总体趋势正好相反。Helmut Willke 深受社会系统理论的吸引,但是又明显感到了系统理论在论述政治系统对市场和再分配干预方面的明显不足,于是又进一步发展了卢曼的系统理论。他认为政治系统对于社会其他系统的干预是在不损害其他社会系统的自主逻辑和自我形塑的前提下完成的。政治系统致力于改变其他系统运行的外在环境和宏观运行条件,使得其他系统按照政治的期待发展和演化,但是系统内部自我生成、自我创造、自我宰制的基本规律没有变化 (H.Willke, 1994,1995)。 举例来说,国家进行教育体制的改革,主要是改变教育体制运行的外部环境和外在条件,进行一种宏观层面的微调和改革,教育系统则根据外在的改变,自我进行内调(课程、课本、教学和考试内容等),将系统外在的压力和要求通过自身的编码翻译到了系统内部,完成了系统内部的变革。Willke最大的贡献是对政治可以干预什么、不可以干预什么进行了更加精确的划分,政治系统的调节主要在于改变其他社会系统的环境和框架条件,运用这样的外在变化来引导、诱导、刺激其他系统的内部自身发生变化(H. Willke,1995),而政治系统不再直接干预其他系统的内部生成,这对我们的社会治理研究也具有指导意义。

C. 帕森斯——文化价值观和基本公共服务的整合作用

在诸多社会学关于社会整合理论的讨论中,帕森斯应当之无愧地处于中心位置,他对社会体系的运行模式AGIL的设计中,两个体系——整合和模式维护,就直接涉及到社会整合。在帕森斯看来,法律体系从制度层面处于社会整合的一个中心位置,为创造一个公平正义、稳定可期待的界域提供了制度性的保障,应该说这样的观点是非常精准的。另外,与卢曼不同,帕森斯非常注重文化和价值观的共识作用和社会“粘合剂”的作用,他认为无论社会如何分化,社会还是具有一些基本的社会共识和最低限度的社会共同价值观,否则社会就不成其为社会。尤为重要的是,帕森斯直接点出了公共教育制度和公共服务产品在大型现代社会中的整合作用,这无疑从理论上直接为我国当前的社会治理提供了坚实的理论基础。

急性轻度脑梗死在临床上的主要治疗手段为溶栓治疗,但大多数患者接受治疗后难以取得显著的临床效果,此时以抗血小板治疗为主。阿司匹林是临床常用的治疗缺血性脑血管疾病的药物,可抑制血小板释放,降低血小板释放反应。但该药物无延长出血功能,但用效果不佳。氯吡格雷可防止形成动脉硬化,激活纤溶酶原,治疗斑块疗效显著。两种药物联合应用,可在控制血小板的同时预防形成血栓,改善血液循环,防止梗死面积增加,从而改善整体的神经功能。本研究结果也显示,该治疗方式具有显著的临床疗效。

此外要特别指出的是,帕森斯提出人与人行动交往中5种不同模式的变项也可以为我们社会治理和社会政策研究提供社会理论和社会哲学层面的、高抽象层次的对社会治理的认识(见表1)。

在表1所示5对关系中,最重要的还是普遍主义—特殊主义、自致性—先赋性、个体取向—群体取向这3对关系。判断社会政策及治理的项目是否成功,也可以采取帕森斯的理论模型来判断:一个社会究竟是普遍主义在扩大还是特殊主义在扩张?如果一个全民均等化和平权的教育制度得以确立,进城务工人员的子女不再被城市学校排斥,可以在任何地域平等地取得入学权,那么普遍主义就在上升,特殊主义的安排就在下降;在个体取向—群体取向中,帕森斯主要描述的是行动者在行动中的价值取向,我们在社会治理的过程则可以转化成为个体主义—群体主义的理解,如果社会群体的整体公共福利在扩大,特别是社会中最不受惠的群体享有的福利份额增加比例最高(参见罗尔斯的正义论,J. Rawls, 1999),那么这样的社会就越具有群体主义的倾向。在最重要的自致性—先赋性这一指标中,如果社会治理的结果表现为社会先赋的特征持续不断地被削弱,整个社会出现低先赋性、高自致性、高流动性和竞争起点高度均等化的特征,那么整个社会就在朝进步的方向大大前行。

表1: 帕森斯5种行动模式的变项在社会治理课题中的运用

D. 民族国家的构建及整合与公共服务的关系

在整理了上述几位社会学家的核心观点以后,笔者还尝试提出一套民族国家建构的论述模式。在世界各国进入现代化的民族国家的构建过程之中,国家认同体系和认同符号的确立和内化成为公民认同的核心信仰,是现代国家巩固的重要标准。民族国家的生成过程就是超越了地方主义、部落主义、区域主义和特殊主义而形成国民命运共同体的过程,在这个过程中,公共社会福利和社会保障制度与国家整合能力是具有高度“共振”效应和相互促进功能的。高度整合的国民公共服务体系就可以促进高整合能力国家的产生,从而超越区域、家族、部落的分割群体而形成统一的国族群体;相反,低度整合的公共服务体系刺激生成的就是低度整合型国家,社会福利往往根据社会群体的分割而分割,特殊主义的群体例如某部落或是某个身份群体往往可以成为社会福利体系的集中受益者,其他社会群体受益较少或是完全被排除在外(可以比较利比亚卡扎菲当局治理下的以部落为导向的社会福利政策),社会福利制度的分割导致了整个国家“部落主义”上升而“国家主义”下降,整体国民认同感相当低落或完全缺乏,国民普遍感到不平等。认识到这一点,对于理解今天中国社会的规律性把握也是具有相当重要作用的。一方面我们具有很强的认同感,中华文明的千年延续让我们具有高度的由于文明衍生而来的形式认同感,但另外一方面,进入现代民族国家以来的中国,实效认同感却相对低落,不同身份、不同区域、不同出生的社会群体具有某些不同的社会权、教育权、医疗权,这样的分割性权利大大制约了整体国民意识的提升,中国进一步向上的提升,一定要克服社会身份和关系而构成的“部落主义”的制度安排和思维。

二、基本公共服务的均等化——以德国为例

要了解德国公共服务和公共产品的均等化,首先要了解其宏观社会经济环境。由于中德之间的宏观社会经济环境具有较大的差异,所以中德在公共服务和公共产品的均等化方面,其关注点也不相同。国人所关注的往往是沿海内地以及城乡差距的问题,然而德国是一个城乡发展比较均衡,而且农村人口仅占总人口约10%左右的国家,农村和城市的差异不似我国那么显著,因此城乡的基本公共服务均等化的问题在德国不是一个中心议题,处于比较边缘的位置,但这并非意味着德国农村完全不存在教育资源和卫生资源的问题,只是这样的问题相较中国而言比较轻微,并不突出。

在德国的“均等化”和“平等化”的讨论中,其概念主要指涉的是各个社会群体的生活水平和生活条件的靠拢接近以及平等对待各个群体的制度安排。德国语境中的均等化的议题主要聚焦的是社会弱势群体,例如身体残障和精神障碍人士、移民群体和女性平等化等议题。公共服务的均等化议题也往往聚焦于弱势群体是否能够取得平等的教育权利和社会福利权利等。除了性别、残障人士和移民群体的均等化议题之外,在德国均等化议题还特别注重由于社会出身和社会地位不同带来的不平等问题,德国“基本法”第三条第三款就是针对社会出身问题而设立的反歧视法律条款。在德国的基础教育和幼儿教育中,就严格限制特殊主义色彩的贵族幼儿园和贵族学校等,德国的幼儿园和小学基本是公立的,质量服务均比较接近,部分联邦州甚至不允许择校,孩子进入公立学校完全以居住小区和街道为基准。

德国从自身社会福利国家的传统路径来看,主要存在的差异是与德国俾斯麦社会保险模式的初始设计密切联系的。由于德国社会福利国的主要特征是法团主义,制度的初始设计在于各个职业团体和行业团体结成社会自治性质的利益组织和行业工会,因此,以各个行业为基础的公法组织成为社会保险项目的主要经办者和待遇给付方。由于各个行业的参保人和受益人的风险结构差别甚大,在各个职业团体之间就难免存在着苦乐不均和受益不均的差异问题,因此,根据德国的法团主义的传统,德国社会福利国主要面对的是如何填平职业团体之间鸿沟的问题。另外,在德国虽然不存在如我国那样的沿海和内地之间巨大的区域差距,但还是有区域发展不均衡的问题,只是这样的差距程度要远远低于我国而已。另外,德国还存在着独特的“东西”问题。1990年,德国的统一,西部德国事实上在一夜之间拆除了一个东部社会主义体系下的福利制度,而将整个前民主德国的社会福利体系纳入了联邦德国的社会福利国之中。东西之间的差距和鸿沟是明显的,为此,德国付出了巨大的经济成本和社会成本,来填平双方的差距。这一段独特的历史经历让德国与其他主要的工业化国家具有很大的差别。

接下来本文将根据德国本身的历史传统特征分领域来介绍德国公共产品和公共服务均等化的问题。

填谷护峰——社会保险中消除行业和地域的差距

在欧洲大陆法团主义为主要特征的“社会保险国”中,根据职业团体归属的不同,各社会群体往往结社成为不同的团体性的社会保险组织,这使得欧陆型的社会保险制度如养老保险制度和医疗保险制度,往往具有“碎片化”的特征(G. Esping-Andersen, 1990)。例如德国的普通雇员、公务员、职员、矿工、德国邮政职工人员、德国铁路职工人员参加的养老保险各不相同。德国当前的养老保险制度还具有显著的地域差异,养老保险的组织和经办机构是联邦各州的养老保险机构,根据各州人口结构、移民结构以及各州的社会经济条件的不同,各个州的养老保险的缴费人和受益人的比例差别很大,经济高度发展、就业率较高、年轻移民较多的南部的巴伐利亚州、巴登——符腾堡州以及中部的黑森州处于比较有利的缴费结构,而前民主德国的东部各州则是养老保险的“重灾区”,不仅人口严重老化,而且青年人口流失严重,德国的东西差距导致很多年轻人迁徙到西部和南部各州就业。德国的医疗保险和护理保险制度主要是由各个法定的、具有公法性质的医疗保险所提供,医疗保险所也具有一定的职业特征和地域特征,但医疗保险所主要的差别还是参保人的风险结构具有显著的不同,如果一个医疗保险所的参保人多数是老年人群体或是疾病高发的某些职业群体,而另一个保险所的保险人大多是青年学生,那么两个保险所之间也会存在着明显不同的待遇给付和财政状况。德国的工伤保险则完全具有“法团主义”的特征,工伤保险和职业病的待遇给付由各个行业为基础的同行业工会所提供,在俾斯麦建立工伤保险的十九世纪末,德国的同行业工会的数目曾高达数百个,经过历史变迁与改革,同行业工会的数目缩减合并到了当前的9个,包含了服务行业、餐饮业、冶金业、矿山、建筑行业等不同的同行业工会,同行业工会之间的风险结构差别非常巨大,可以想象,在银行里工作的职员和建筑行业的雇工之间,风险差别是显而易见的。在各个行业也因为工伤保险和职业病的比例差异存在着较大的“苦乐不均”的问题,一些行业的工伤保险基金年年结余,而另一些行业如煤矿和建筑业却年年入不敷出。

笔者称德国削弱社会保险中的团体和地域带来的差距为“填谷护峰”,也就是没有明显的“削峰”的意图,也没有要将不同的职业团体强行拉平的意图,而是旨在保持德国法团主义的基本架构下,填平深谷,同时保护山峰本身的高度。也就是要满足弱势社会团体的利益,同时也保证优势社会团体内部的待遇给付不变,使得“谷底”和“山峰”的需求双双得到满足,所以笔者称之为“填谷护峰”。“填谷护峰”主要是通过成立一个跨越各个行业的总体性社会保险机构来完成的,例如在德国的联邦各州的养老保险经办机构之上,成立了联邦层面的“德国养老保险”的经办机构(DRV ——Deutsche Rentenversicherung),在工伤保险领域里的各个同行业工会的基础之上成立了全国层级的“德国法定工伤保险”经办机构(DGUV—— Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung),这些跨行业和跨地域的上级机构担负行业和地域之间调剂的任务,负责协调以盈余补不足。例如在工伤保险领域存在着一个“负担均衡”的机制,也就是每年由联邦层面的“德国法定工伤保险”将部分同行业工会盈余的基金调配到入不敷出的同行业工会,以资助负担较重的同行业工会支付历史造成的沉重包袱——如“工伤养老金”和“职业病养老金”的费用。

在法定养老保险领域内,除了必须支付一般的养老保险费用,法定养老保险还支付退休居民缴纳医疗保险的保费。另外,部分群体虽然没有缴纳养老保险的保费,也取得一定的养老保险的权益,例如一位家庭主妇每生育一名孩子就自动获得3年的养老金权益,这些费用都需要由联邦政府来补贴,因此表现在联邦各州的养老保险的保费收入和待遇给付的帐户上都是赤字,这样的赤字均由联邦政府来填补。而由于各个州的养老金需求和财政赤字并不相同,每个联邦州获得的财政补贴具有显著差别。表2显示2003年度德国养老保险基金的总计赤字为629亿欧元,该年德国联邦政府对养老金的补贴为612亿欧元,除了养老基金的储备金部分投入外,联邦政府几乎承担了所有联邦各州的养老金的缺口。其中,西部各州平均每位居民的联邦补贴为564欧元,东部各州平均每位居民的补贴为1535欧元,东西补贴的巨大差距显示,德国养老保险的联邦补助具有显著的地域“互济”、“团结”和“均等化”功能,结构性问题越严重的地区也是养老金给付越高的地区,得到的联邦政府的资助相应就越多。

表2: 德国2003年养老保险的转移支付(按联邦各州)

表2: 德国2003年养老保险的转移支付(按联邦各州)

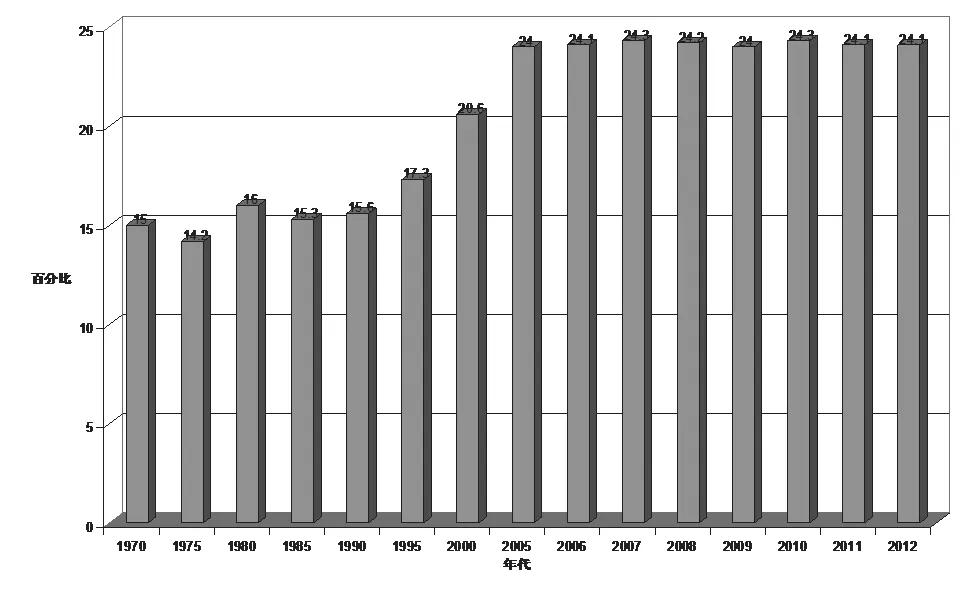

下图中联邦政府的财政补贴反映的是养老保险制度体系内消除地域和职业团体差别的一个风向标,不断增加的联邦政府补贴反映的是联邦政府对区域补差的力度不断在增加,图1充分显示了这一宏观发展的趋势,德国联邦政府的财政补贴占养老金支付的比重自1970年代以来不断上升。

图1: 1970年到2012年德国联邦政府补贴占养老保险支付的比重

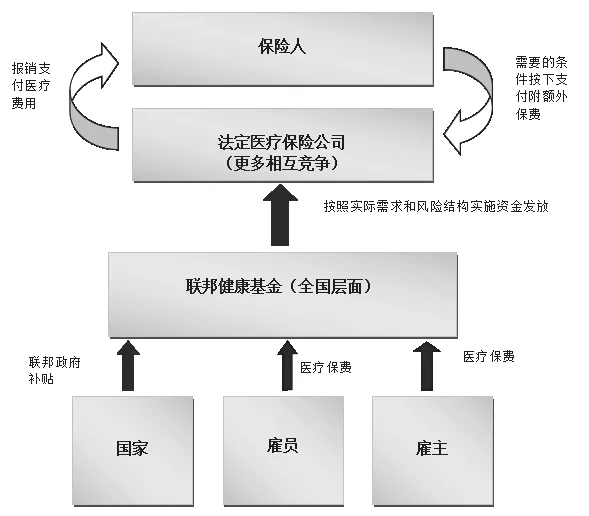

在德国法定的医疗保险中则存在一个“风险结构均衡”机制(Risikostrukturausgleich),由于各个法定医疗保险公司的参保人在年龄、疾病史与身体健康程度方面具有显著差别,因此各个医疗保险公司的财政状况有明显差异。2006年以前,德国医疗保险大体循着两条途径来实现风险结构均衡:一是各个医疗保险公司可以根据自身的财政状况在一定的区间内调整保费,二是各个医疗保险公司之间进行资金调剂和均衡。2009年,医疗保险改革以后这样的情况发生了质变,参保人和雇主先直接将医疗保险的保费上缴到一个联邦层面的“健康保险基金”里去,再由这个联邦层面的经办机构根据各个保险公司的风险结构将基金返回给各个医疗保险公司,各个医疗保险公司再根据财政状况还可以征收少量的“额外参保费”。这样德国在医疗保险领域内基本消除了法团主义带来的职业和地域分割,实现了全国医疗保险基金的风险均衡(图2)。

图2: 德国医疗保险的运行模式

填谷追峰——德国的“东西差距”

在1990年意想不到的迅速统一后,版图迅速扩大的原联邦德国面临着整合新联邦各州的繁重任务,几乎在一夜之间,一个传统社会主义国家的以国营企业为中心的社会福利制度被拆解,并被强行整合到一个现代的社会保险制度的范围之内。可以想见,将两种不同福利制度合二为一的制度转轨成本将是何等高昂和惊人。尤其考虑到原东西两德在经济发展水平、生活水平、生产效率存在巨大差距,如果任由这样巨大差距撕裂一个国家,那么德国的再次分裂和解体几乎是不可避免的。因此,填平德国的地缘鸿沟,填平经济和社会鸿沟,填平东西社会福利制度之间的鸿沟,几乎是事关德国生死存亡的重要政策安排。

因此,与前面德国对于各个职业群体之间实施的“填谷护峰”的和缓策略不同,在事涉德国前途命运的大事上德国政府采取的是剧烈得多的“填谷追峰”式的积极的财政和社会公共政策。“填谷”指的是对东部联邦各州进行持续不断的经济和社会领域的转移支付,“追峰”指的是要阶段性地缩小东部与西部联邦各州的差距。在某种意义上,1990年以后的历届德国政府采取的甚至是“隆谷追峰”的策略,即大力改善东部联邦各州的基础设施和经济社会人文环境,大幅度提高东部各州的社会生产效率,政策的引导方向为最大限度促进“德东崛起”的效应,最终要促使“深谷为陵”的现象出现,使得“谷”和“峰”的差距最终被基本填平。

为了实现东西“填谷追峰”的跨越式发展,德国在统一以后就开始对全国所有正式就业关系收取“统一团结税”(Solidaritätszuschlag)。在统一初期,“团结税”一度高达个人毛收入的7.5%,1998年后稳定在5.5%。 全国范围内的征收的“团结税”完全用于东部联邦各州的发展。据一般预测,德国统一后的1990年到2009年,德国联邦政府至少持续累积转移支付了近1.3万亿到1.6 万亿欧元的费用用于东部联邦各州的发展,其中大部分用于东部养老金和失业保险金的支付。经过持续的“填谷追峰”,当前东部各州的平均工资已经达到西部的83%左右。

表3: 德国2003年失业保险的转移支付(按联邦各州)

表3显示的是德国统一以后面临的最严峻的问题,即部分老工业区,特别是东部地区失业人口激增,就业年龄段人口严重流失,使新加入联邦德国的东部各州失业保险待遇给付大大超过失业保险金的积累。但从全德的角度来看,这一问题并不突出,德国中南部各州特别是巴伐利亚州和巴登—符腾堡州的失业金盈余积累较高,通过西部的盈余基本能够填补东部的赤字,基本不需要太多的联邦财政补贴就基本可以在失业保险内部完成财政平衡。这里,失业金内部的区域均衡补偿非常重要,解决了德国统一后最严峻的社会问题之一,“填谷效应”在这里非常突出的体现出来了。

削峰填谷——德国的税收制度和公共产品的收费制度

德国的税收制度实施的是累进制度,收入越高缴纳的税收就越高,反之收入越低缴纳的税收也就越低,低收入如每月400到800欧元的收入缴税很少,400元以下的微型工作收入则完全免税。德国的整个税收制度和针对社会最薄弱群体福利给付,采取的是明显的“削峰填谷”的做法。举例来说,德国政府对公立幼儿园和教会幼儿园有补贴,父母只需承担部分费用,额度根据孩子在幼儿园托管的小时数与父母的收入而定。父母收入越高,缴纳的入园费用越高,收入越低,缴纳费用越低甚至完全免费。与新加坡与中国这样的东亚社会相比,德国虽有公立、私立与教会幼儿园之分,但基本不存在精英幼儿园这样的概念,不同阶层家庭的子女获得均等上幼儿园的权利,而且幼儿教育的质量比较接近,没有显著的差距。德国的基础教育完全免费,高等教育过去免费,2005年改革之后,各州高校可以最高收取每学期约500欧元左右的学费,但经过持续的学生抗议和各级当事人主体的博弈,一些联邦州的学费制度被取消,入学条件又回到了改革之前。

“削峰填谷”指的是社会金字塔顶端的群体必须承担更大份额的社会责任,反之社会最不受惠的群体却可以得到相应份额较大的社会福利。德国的养老保险和医疗保险制度中都有这样的安排,力求通过联邦政府的补贴(Bundeszuschuss)将所有不具备缴纳社会保险条件的居民纳入社会保险,例如领取哈茨四号失业金的居民和领取社会救济的居民都在国家财政的资助下加入法定的养老保险和医疗保险,法定养老保险中还额外规定生育孩子的女性获得折算相当于3年养老保险金的权益,接受高等教育的时间也可以将最长达8年的年限折算成缴纳养老保险的权益年限。在医疗保险中,一个家庭里,一方有正式工作关系,无工作不缴税的另一方和孩子就可以被纳入同一保险所的保险中,即所谓“家庭保险”,这体现了高度的社会团结和社会平等化的精神。

德国农村和部分联邦州的教育和医疗问题

前文已经介绍了德国的城乡发展比较均衡,经历了二战后一段时间高速的城市化发展后,从1970年代开始,开始出现了从城市到乡村的人才回流状况,由于乡村人口稀少,环境宁静优雅,空气质量更好,再加上政府对农业的补贴,因此农村的生活水平与城市的生活水平相当甚至更高。至少到现在为止,德国的媒体还没有广泛讨论农村的教育问题,社会学科研究该问题的就更少,在公众舆论中也还没有形成明显的问题意识。但这并不意味着德国完全不存在农村教育和医疗的问题,在东部各州,由于社会经济发展水平落后,在德国统一后年轻一代的人口和人才流失严重,人口老化的速度也超过了西部地区,因此东部一些联邦州也采取了一些措施来引进教师。但联邦政府层面尚未有任何措施来进行全国范围内的调整,主要是一些州政府采取了一些措施来引进师资力量:

东部的勃兰登堡州计划在全德引进1000名师资力量,主要满足乡村地区师资力量不足的空缺。勃兰登堡州与邻近的萨克森—安哈尔特州计划提高教师的待遇条件,引进其他联邦州的师资力量,给予教师公务员的身份。德国西部小学和中学教师均获得公务员的身份享受公职,这意味着他们免除了缴纳社会保险的义务,直接享有公务员的养老金待遇等,但东部联邦州还没有以公职身份录用小学和中学教师之先例,如此,勃兰登堡州与萨克森—安哈尔特州的政策调整将在这两州提高学校任教的吸引力。另外,这两州还计划在全德范围内运用大众媒体和新兴社交媒体如脸书和推特等来介绍两州的招聘计划,特别是在师资资源超额的巴伐利亚州和北莱茵—威斯特法伦州重点加强文宣攻势,引进人才。另外,柏林市到2020年左右也需要引进12600名中小学的教师。

同时,东部联邦各州的一些城市也开始努力实施一些新政策来缓解师资力量不足的问题,例如勃兰登堡州的波茨坦市讨论改善乡村地区和边缘地区的综合社会人文环境及提高待遇来引进师资力量,例如缩短招聘时间、降低试用期时间到6个月、提供交通补贴(如果教师不住在当地)、社区帮助购置房产或建房等,另外就是瞄准尚在学习阶段的教育专业大学生和实习生,尽早与他们建立联系引导他们到东部乡村地区来工作。例如东部的萨克森州将重点放在用每月提供250欧元奖学金的方式吸引师范生来该州大学学习,以便在人才争夺战中处于有利地位。当然,普遍讨论的提高待遇条件还是针对教师的收入和物质待遇,一些东部各州认为到乡村工作的教师的月收入应该高出城市地区300到600欧元不等,不过这些建议还没有付诸实施。

在医疗领域,德国的农村也存在着一些问题,主要是农村人口稀少,导致部分乡村地区附近的公立医院关闭。但考虑到德国乡村地区也有不少私人诊所,并且乡村地区居民普遍拥有私人轿车,空间活动范围的机动性也使医院关闭并未导致突出的医疗资源供给不足的问题。南部各州农业较为发达的一些市县及社区政府采取措施促进了更多灵活的医疗和上门诊治服务等,以小型、灵活的方式来应对农村老年人健康检查和护理问题,不再执着于新建大医院来提供医疗资源的供给。政策的重心主要集中在加强急救医疗措施和医疗资源的小型化、灵活化、多元化等方面,更多发挥社区的作用。总的说来,德国农村地区的医疗问题还没有成为一个突出的社会问题。

三、社会整合理论架构下分析德国基本公共服务的均等化

社会整合的议题产生于传统社会向现代社会急速变迁的历史阶段,现代化的力量不断削弱传统以集体主义为中心的社会团结体系,将社会带到一个物质财富高度积累但人们却高度无所适从的时代,传统纽带的脱落固然为人们解除了物质和精神的束缚和枷锁,让个人主义成为时代的主旋律,但人们也失去了共同体般田园牧歌的生活和集体团结的精神(参见滕尼斯关于社会共同体的观点, F. Tönnies, 1887)。社会的高速度前行和空前的经济进步却也带来社会的分裂和撕裂,在许多向现代化社会过渡的社会中我们看到的不是社会合力的聚拢,而是社会被撕碎而四分五裂,甚至形成无数分割的认同感,将社会解组成碎片。社会贫富的两极分化、社会阶级冲突的加剧、区域的空间分隔和无形的排斥都更多地诱生了分割的认同感和分割势力的产生,社会在向现代化转型的过程中既可能继续提升成为一个成熟的、具有高度整合能力的现代化社会,也可能坠落而成为失败国家和解组的社会。在这过程中要抓住的几对核心关系还是社会学家提出的普遍主义—特殊主义,先赋性—自致性等基本命题(帕森斯)。

笔者认为,社会政策及治理项目的成败得失的中心判断标准是:社会政策及治理项目能否不断促进普遍主义为特征的国民认同感,削弱特殊主义为中心的区域和阶层认同感;能否通过公共产品和转移支付项目不断削弱社会的先赋性、归属性特征而刺激生成不断上升的自致性特征,让个人的能力和绩效在社会各个功能系统中成为主要的判断价值标准,而不断削弱门第、家庭、出生地、阶层、地域和空间的差异而带来的先赋性、归属性特征。如果通过社会政策及治理项目促进了普遍主义和自致性等现代社会的基本特征,那么国民的整体认同感和整体国民意识就能够形成一种跨阶级、跨阶层、跨地域、跨时间和空间的强大社会合力,形成高度的社会整合与民族团结,反之则是低度的社会整合。正如学者De Swaan研究证明的一样,社会保障远不只是一个工具性的机制,而是建立国家认同感、促进广泛国民意识、构建民族国家的重要制度安排(A. De Swaan,1993)。从这个角度来说,十九世纪统一后的意大利和德国都致力于建立现代的社会保障制度,绝非历史的偶然,而是社会合力聚拢形成民族国家的重要推力和客观需求。一部社会保障的历史本身就是一个民族国家构建和国民认同聚拢合一的历史。

当然,促进普遍主义的意识绝非是一种单纯的政治权力的安排,追求一个更加均等的社会并不是要追求将一切拉平的平均主义和绝对的平等,社会存在一定的差异是合理的,只要这样的差异存在于一个理性的区间:即它既可以促进社会的竞争和动力,但是又不至于裂解整个社会的基本序列和基础共识,如果它的存在还可以增进整个社会公共福利的话,这样的差异也许是必须的,在此,一个重要的判断标准为:社会的发展能否为最弱势的、最不受惠的群体提供最快的福利增长。另外,在一个社会高度功能分化的社会,政治权力不再具有简单的中心位置,也不再可以简单地改变各个社会系统的内部逻辑律(卢曼),政治系统要改变的是其他社会系统运行的外在环境和运作条件(Willke),让社会沿着“普遍性”和“去除先赋性”的指标方向不断进化。政治权力再不能为所欲为,但同时也是大有可为的,政治可以运用公共权力为社会各个子系统创造一个更加包容的社会空间,让每一位公民都不被社会系统的沟通排除,让每一位公民都平等地被包含进社会系统的沟通里去(政治、经济、法律、教育、科学、医疗、体育等等)(Stichweh)。

德国虽然是世界上最早建立现代社会保险制度的国家,但德国的社会保险制度从一开始就带有威权体制下的法团主义特征,以职业、身份和行业为基础的社会保险制度促进了行业的阶级意识和分割意识,同时联邦主义的制度安排特别是两德统一的特殊历史事件产生了严重的地域、空间分割和差异,德国重要的社会保障制度的改革包括养老保险、工伤保险、失业保险和医疗保险的改革却无一不是围绕着某些特定的中心特征而展开的,即削弱集团、阶级、阶层、行业团体和地理空间等先赋性特征带来的社会不平等和社会分割,促进社会保险基金的互济调节和整合,促进社会保险的“黏合”社会的功能,社会保险制度的整合作用反映的正好是整体社会的整合需求。这当中,养老保险和失业保险的转移支付发挥了重要的社会整合的作用,维护了德国统一的战略格局,而医疗保险改革则完全走出了法团主义的逻辑,打破了历史路径依赖,建立了联邦层面的社会医疗保险的统筹,社会的职业团体的分割状态被完全消除。德国以社会保险和公共服务促社会整合和国家统一的作法,非常值得我们借鉴。

参考文献:

[1] Ulrich Beck, Risikogesellschaft : Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main :Suhrkamp, 2006.

[2] Kerstin Blos, Soziale Sicherung. Solidarisch über alle Grenzen, IAB Kurzbericht, Ausgabe Nr.11/7.7.2006.

[3] Gerhard Bäcker; Gerhard Naegele;Reinhard Bispinck; Klaus Hofemann and Jennifer Neubauer, Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland. Band I und Band II, Wiesbaden:Verlag für Sozialwissenschaften, 2010.

[4] Abram De Swaan, Der sorgende Staat:Wohlfahrt, Gesundheit und Bildung in Europa und den USA der Neuzeit, Frankfurt: Campus Verlag,1993.

[5] Emile Durkheim, Die Methode der Soziologie, Leipzig : Klinkhardt, 1908.

[6] Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris: Alcan, 1926.

[7] Emile Durkheim, Le Suiside : étude de socilogie, Paris: Pr. Univ. de France, 1969.

[8] Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Cambridge : Polity Press,1990.

[9] Franz-Xaver Kaufmann, Herausforderungen des Sozialsaates, Frankfurt am Main : Shurkamp,1997.

[10] Franz-Xaver Kaufmann, Sozialpolitik und Sozialstaat : soziologische Analysen, Wiesbaden:Verlag für Sozialwissenschaften, 2005.

[11] Niklas Luhmann, Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, München: Olzog, 1981.

[12] Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Band I und Band II, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997.

[13] Talcott Parsons, The social system, New York: The Free Press, 1964.

[14] Talcott Parsons, The structure of social action. A study in social theory with special reference to a group of recent European writers, New York: The Free Press, 1967.

[15] Talcott Parsons, Social systems and the evolution of action theory, New York: The Free Press, 1977a.

[16] Talcott Parsons, The evolution of societies.Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632,1977b.

[17] John Rawls, A theory of justice, Oxford:Oxford University Press, 1999.

[18] Joseph A. Schumpeter, The theory of economic development: An inquiry into profits,capital, credit, interest, and the business cycle, New York: Oxford University Press, 1965.

[19] Rudolf Stichweh, Inklusion und Exklusion:Studien zur Gesellschaftstheorie, Bielefeld:Transcript-Verlag, 2005.

[20] Herbert Spencer, The study of sociology,Osnabrück: Zeller, 1965.

[21]Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft: Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen,Leipzig: Fues, 1887.

[22] Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft:Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen:Mohr, 1972.

[23] Helmut Willke, Interventionstheorie.Einführung in die Theorie der Intervention in komplexe Sozialsysteme, Stuttgart: Fischer, UTB,1994.

[24] Helmut Willke, Steuerungstheorie,Stuttgart: Fischer, UTB, 1995.