P2P软件开发者著作权侵权责任认定分析

叶惠贤,伍敏欢,袁逸佳

(1.华南理工大学法学院,广州 510006;2.中山大学药学院,广州 510006)

P2P软件开发者著作权侵权责任认定分析

叶惠贤1,伍敏欢1,袁逸佳2

(1.华南理工大学法学院,广州 510006;2.中山大学药学院,广州 510006)

P2P技术的兴起与发展,改变传统的以大网站为中心的C/S模式,在文件资源共享上发挥巨大的优势,但大量互联网用户利用这一技术分享交换享有著作权的作品,极大侵害著作权人的利益,各方的利益失衡矛盾日渐显现。在这样的背景下,对P2P软件开发者应该如何认定其侵权责任,如何实现著作权人与促进技术进步的利益最大化呢?在分析P2P理论及P2P典型著作权侵权案件的基础上,对P2P软件开发者的著作权侵权责任认定问题作出分析。

P2P;P2P软件提供者;著作权;侵权责任

1 P2P软件及相关概念介绍

P2P(Peer-to-Peer,中文翻译“点对点”),是指摆脱第三方或专用集中服务器的依赖,通过直接交换文件的方式实现网络资源的共享一种网络技术。简单而言,

一个用户如果想与别人交换和分享文件,首先需要在自己的计算机硬盘上设置一个P2P“共享目录”,把愿意与他人共享的文件存放于此。通过在P2P软件的“搜索”键入需要的文件名或者关键词,P2P软件就会搜索其他使用该软件的在线用户并从他们的“共享目录”中搜索出相应文件并逐一列出,用户就可以快速把所需文件下载到自己的电脑中。截至目前,P2P技术主要经历了四个成长阶段。第一代P2P技术属于集中式结构,

后三代的分散式技术结构相对与第一代的集中式结构而言,最大的优点在于该系统能使终端用户通过直接的网络实现资源传输,而无需通过中央服务器。P2P技术的不断发展,使得网络逐渐实现从“集中化管理”模式到“分散式管理”的重大转变,这被视为“自电子邮件和万维网产生以来互联网上发生的最大革命”(王迁,

2004)。

2 P2P软件应用引起的著作权侵权问题

首先,值得说明的是,P2P技术的应用已经越来越广泛,关于其应用引起的著作权侵权问题,本文主要在文件共享这一目前为止应用最广泛的网络服务的基础上进行探讨。在P2P共享应用中,如果一台计算机配置成不共享自己的文件,而是只下载别人的文件,那么这台计算机就称为一个“节点”;如果这台计算机同时还能与别人共享文件,那么就称为“超节点”。由于超节点之间的传输是加密的,要想发现谁在P2P软件上共享何种文件是非常困难的(韩赤风,2010)。再者,随着比特流(BitTorrent,简称BT)技术加入P2P共享行列以后,资源在用户之间的点对点传输呈现一种下载和传播的合并态势(李杨,2014)。技术的发展在本身上是中立的,并不必然会产生负面的影响,但是在技术的应用过程中产生的问题尤为值得关注。P2P技术本身的改进是为了应对信息爆炸时代的传输效率以及全民普及网络的需求,只是个利益主体出发点的不同以及利益上的不平衡,从而引发了矛盾。著作权的保护问题这P2P技术下受到了更为严峻的挑战,不仅仅是著作权人利益保护问题,还有社会公众、网络服务提供商以及软件开发者之间利益的平衡与责任的分配更是在数字化背景下一触即发。

在早期“集中化管理模式”下的网络环境中,通过著作权法对非法上传作品这一公开在线行为的控制和惩处,可以有效地避免享有著作权的作品的非法传播和复制,从而的实现著作权人的利益诉求。然而,技术进步引发的利益失衡矛盾在P2P软件的广泛使用之后得到暴露。使用者对著作权人享有著作权作品的上传以及下载在本质上侵犯了著作权人的合法权益,可是,鉴于数据传输的加密性使得任何人追踪资源分享者的IP地址以及对真实身份的确认造成了极大的成本和困难,再者个人使用者应对侵权赔偿的能力非常有限,以及我国对合理使用规定的模糊性使得著作权人难以通过司法救济从使用人身上完全的救济。另外,网络服务提供者通过技术中立原则以避风港原则规避责任,而实质上,单纯的网络服务提供者仅仅在软件提供者与使用者之间提供使用的桥梁,随着P2P技术的不断发展,服务提供商在传统第三人责任规则上与作品非法传播者之间的责任关联性被逐渐隔离即一家网络服提供者运营的P2P软件下,即使关掉中央服务器,也无法影响用户通过P2P软件进行独立的资源共享与定位。换言之,只要服务提供商尽到了必要的能力范围内的监管义务,作为技术中立的第三方在法理上理应不用承担著作权人给他带来的诉累。此两者的侵权责任分析本文不尽详述。

那么,著作权人无法得到前两者利益诉求完全满足的情况下,是否可以转P2P技术运用的最后一方当事人——P2P软件开发者(提供者),其开发行为是否构成侵权以及应否承担责任呢?如果需要承担责任,又该承担怎样的责任呢?这对整个利益机制的平衡起到非常重要的作用。

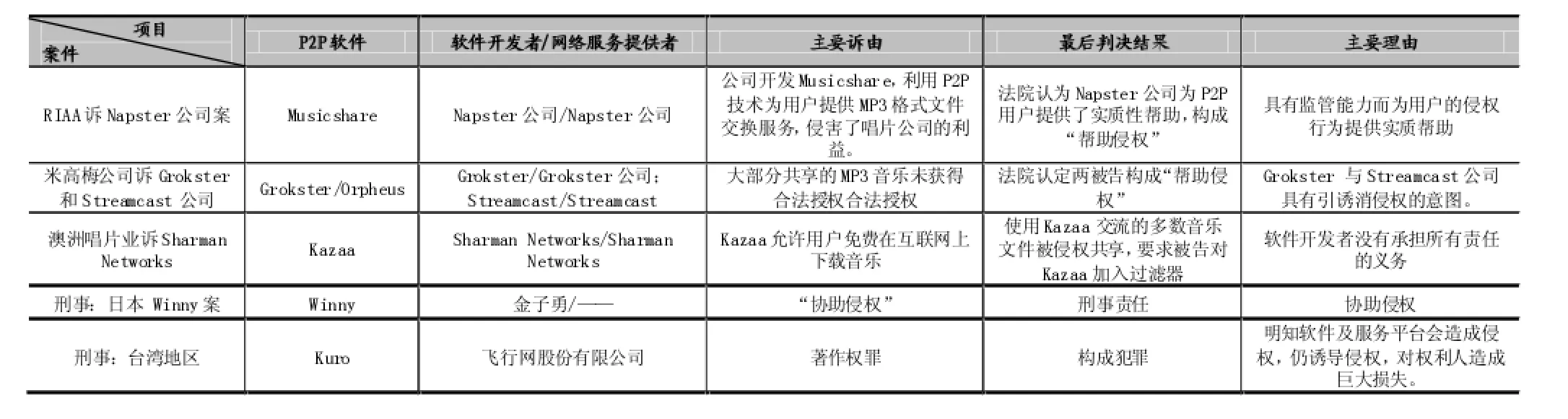

3 P2P软件开发者著作权侵权案件回顾

如表1所示。

表1

4 P2P软件开发者著作权侵权责任认定与分析

(1)国内外P2P著作权侵权案件中软件开发者的责任分配

事实上,上述案件的整个审判过程远比表格的简化回顾复杂的多,往往经历一审,上诉甚至发回重审的阶段,可以说得上是马拉松式的过程,但是对于P2P软件开发者的责任认定上基本上都被判决侵权。从P2P软件开发者最终承担的法律责任来看,在美国和欧洲地区,P2P软件开发者承担民事责任一般是根据“帮助侵权”或者“替代侵权”的规定的;反观在亚洲的其他国家和地区,P2P软件开发商则除了承担民事责任外,具体的个人还一部分地承担了刑事责任,这个在P2P软件使用者的责任承担上得到了某种体现。P2P软件的开发在某总程度上确实为使用者对于著作权作品的非法传播和交换起到了工具性的作用,但一项技术的出现仅仅是作为提供了侵权的工具,这项技术在推出市场时就会被以不符合公序良俗以及不具有合法性被法律和市场否决,而既然目前P2P技术在整个互联网时代应用如此广泛,对于上述的可能性的假设也就不发存在了。那么,在P2P著作权侵权案件中,对软件开发者侵权性质的认定又是依赖什么理论呢?

(2)P2P软件者侵权理论分析

①“实质性非侵权用途”理论

“实质性非侵权用途”理论是20世纪70年代美国联邦最高法院在判定索尼公司生产家庭录像设备Be-bamax为使用不构成者提供对电视节目的录制行为著作权侵权的主要判决理由。在审理米高梅公司诉Grokster和Streamcast公司的过程中,美国联邦最高法院认为要满足“实质性非侵权用途”标准要满足一个前提标准,即除了产品或服务可能被实际用于侵权行为之外,没有其他证据能够表明盈利性中间商有意教唆和引诱他人侵权(王迁,2005)。当年美国最高法院以5:4的多数认定:只要产品“能够具有实质性的非侵权用途”,出售这种产品就不构成“帮助侵权”。单纯从该理论出发,对于现代任何一款P2P软件而言,基于P2P软件在目前网络用途的广泛性,基本上都能满足“实质性非侵权用途”标准,而对于网络上P2P技术导致的著作权侵权可以不用承担任何侵权责任该标准将产品“能够具有”“一种”“潜在的”“实质性非侵权用途”作为产品提供者免责的充分条件。如此宽松的规定为故意设计一种主要用途在于侵权,却至少具有“一种”“潜在”合法用途的产品带来了便利(王迁,2005)。因为只有“那些最缺乏想象力的制造商才不能证明一种复制设备不‘能够具有’实质性的非侵权用途”。换言之随着技术的不断发展,要规避此种侵权责任更加是越发容易,如此下去著作权人权益更加得不到保障。因此,在面对P2P造成的著作权侵权问题加剧的情况下,间接侵权以及诱导侵权理论不得不应运而生。

②间接侵权理论

RIAA诉Napster公司案进一步确立间接侵权理论。间接侵权是指第三人自己并没有直接从事侵犯别人著作权的行为,但是基于某些情形(协助了第二人的侵权或者与第二人存在某种特殊的关系),而需要承担一定的侵权责任。由此可分为两种情况,一是明知他人的行为构成著作权侵权,实质性地帮助他人从事侵权行为,包括通过引诱、教唆和提供物质的方式和手段促使第二人的侵权行为而构成的“帮助侵权”;二是所谓的“替代侵权”,即具有监督侵权行为的责任和能力却没有及时发现和制止侵权行为,并从中获得利益而应承担一定的侵权责任。间接侵权理论是美国法院铜鼓判例(1963年的Shapiro案和1971年由第二巡回上诉法院判决的Gershwin案)确立的,在P2P的著作权侵权案“RIAA诉Napster公司案”件中得到更为充分的阐释。该案中,法院认为同为软件开发商和网络服务提供商的Napster公司知道或者有理由知道侵权人的侵权行为,可以通过文件名可以检查共享内容是否具有合法性而且基于当时其软件属于早期的P2P软件,集中式的管理模式依赖中央服务器对文件的存储和检索,即一旦服务器被关闭,用户即使下载了软件,也不可能进行文件的交换活动,在这种情况下,我们可以认为被告有权力也有能力监督用户的行为,因此法院有鉴于以上原因,认定Napster公司构成帮助侵权和替代侵权,承担侵权责任。

“帮助侵权”理论与“替代侵权”理论得到运用是基于当时P2P技术尚处于发展的初期,前面我们对P2P技术的发展分了四个阶段,除了第一阶段属于集中式管理阶段外,随后的三个阶段均为分散式技术结构,分散式技术结构最大的进步点在于不依赖中央服务器,及时关闭服务器,也不影响用户之间通过P2P软件进行资源的搜索和分享。在此技术背景下,软件开发者、服务提供者和作品的非法出传播者之间的实际联系被切断,责任关联性也逐渐被阻隔。且随着比特流技术的加入,数据传输间的加密性以及软件开发者对使用者的控制几近处于失控的程度,使得其对使用者的监督能力受到了很大的限制,继续依赖过去的“帮助侵权”理论以及“替代侵权”理论要认定软件开发者的责任缺乏稳固的理论的基础的。因此,引出我们即将探讨的“诱导侵权”理论。

④诱导侵权责任理论

“诱导侵权”理论是在米高梅公司诉Grokster和Streamcast公司中由美国最高法院确立的。现代P2P技术的进步摆脱了对中央服务器的依赖,使得软件开发商甚至是网络服务提供商难以追踪使用者信息交换的痕迹,也无法对侵权行为的发生作出有限的回应,难以通过“间接侵权”理论认定其侵权责任。因此,美国最高法院在米高梅公司诉Grokster和Streamcast公司认定即使P2P软件具有“实质性非侵权用途”,只要能够证明P2P软件提供者提供P2P软件是为了引诱用户进行著作权侵权的,提供行为仍构成“帮助侵权”,提供者应为用户的著作侵权行为承担责任(王迁,2005)。由此为“实质性非侵权用途”标准的适用加上了严格的前提——除了产品被实际用于侵权行为之外,没有其他证据能够证明销售者有意教唆和引诱他人侵权。从而明确了“实质性非侵权用途”标准与“帮助侵权”的严格适用范围。另外,在认定两被告侵权责任的过程中,法院认为两被告通过在软件中设置弹出广告窗口赢得高额广告费用,没有尝试可开发过滤软件保护享有著作权的作品使得两被告构成“帮助侵权”。对于这一案件,因为软件开发者一旦把软件交付用户,就无法干预用户对软件的使用,事实上没有监督的能力和义务,因此不能满足“替代侵权”的构成要素。

本案的“帮助侵权”成立的特殊性在于两原告对于其软件侵权功能的宣传以吸引更多的使用者和替代竞争对手的软件,鉴于此引诱侵权的行为,使得两被告被认定构成侵权。反言之,一旦两被告没有进行宣传而自然吸引使用者,即使继续在软件中植入弹窗广告,此“诱导侵权理论”也难以对其适用。此漏洞会不会为今后进一步的P2P著作权侵权提供合适的理由呢?

5 结语

单纯的软件开发者对于P2P著作权侵权案件是否需要承担责任这个问题,笔者持否定态度。笔者所言的单纯软件开发者是指P2P软件开发者与网络服务提供商之间不是同一人,仅仅存在一般的交易关系(转让/许可等)。上述案例中明显看出P2P软件开发者与网络服务提供商多数为同一公司,最后被认定侵权的理由大多从网络服务提供商的角度出发。可是,对于单纯P2P技术开发者而言,技术本身具有中立性,同时,通过“索尼案”的“实质性非侵权原则”的确立,一项软件或产品如果有证据证明被实际用于侵权行为之外,没有其他证据能够证明销售者有意教唆和引诱他人侵权,并且实际上存在其他合法的用途,及时软件被使用者不法运用,软件开发者基于其无监管的能力和权利这一基本点也理应不用承担侵权责任。再者,对技术开发者施予过重的能力不足的义务,会严重损害技术的创新以及社会的进步。开发者对软件的运用完全无法掌控,及时有预知该软件有被不法运用的可能性,在尝试开发过滤措施或者其他技术防御措施后仍然等不好完全的控制下,对于此后造成的著作权侵权行为也应具有免责的权利。当然,对于恶意侵权软件(其研发的唯一目的或者基本出发点是为了侵权或者软件本身诱导侵权的意思的)的开发者,承担民事侵权责任甚至刑事责任都具有合理性与合法性。对比单纯的软件开发者,笔者认为网络服务提供商是否应该承担更多的责任,“避风港”归责下的网络服务提供商的侵权责任认定问题实际上很好地解决了这个问题。而对于软件开发商与网络服务商主体具有同一性的情况下,其责任的认定可以直接转嫁到网络服务提供商上。

[1]王迁.P2P软件最终用户版权侵权问题研究.知识产权,2004(5).

[2]韩赤风.中外著作权法经典案例.知识产权出版社2010:110.

[3]李杨.著作权法个人使用问题研究——以数字环境为中心.社会科学文献出版社,2014:180.

[4]王迁.P2P软件提供者的帮助侵权责任——美国最高法院Grokster案判决评析.电子知识产权:2005(9).

Analysis of P2P Software Developer's Copyright Tort Liability

YE Hui-xian1,WU Min-huan1,YUAN Yi-jia2

(1.Law School of South China University of Technology,Guangzhou 510006; 2.School of Pharmaceutical Science,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510006)

The rise and developmentof P2P technology change the traditional C/Smodel featured the central large site,and have played a huge ad-vantage in the file resource sharing,but a large number of Internet users share the copyrightworks by using the P2P technology,which great infringes the interests of the copyright owner.The interests between the parties are increasingly imbalance.In this context,how should P2P software developers determine their tort liability,how tomaximize the interests of copyrightowners and the progress of tech-nology?Based on the analysis of P2P theory and typical copyright infringement cases,analyzes the copyright infringement liability of P2P software developers.

P2P;P2PSoftware Provider;Copyright;Tort Liability

1007-1423(2017)12-0060-05

10.3969/j.issn.1007-1423.2017.12.016

叶惠贤(1989-),女,广东和平人,硕士,研究方向为知识产权

2017-03-14

2017-04-10

伍敏欢(1991-),女,广东佛山人,硕士,研究方向为知识产权

袁逸佳(1988-),男,广东广州人,硕士,研究方向为高校思想政治教育