大蒜秸秆还田对温室番茄连作土壤微生物及根结线虫病的影响

徐金强+刘素慧+刘庆涛+尉辉+田华英+崔凯

摘要:以凯特二号番茄为试验材料,研究大蒜秸秆不同施用量对温室番茄连作土壤细菌、真菌、放线菌、氨化细菌、硝化细菌和好气性纤维素分解菌数量及根结线虫病的影响。结果表明,大蒜秸秆还田增加了土壤中细菌、放线菌和真菌数量,土壤氨化细菌、硝化细菌和好气性纤维素分解菌等生理类群数量也得到提高,温室连作番茄根结线虫病害发生情况得到缓解。在各定植时间上,各微生物数量基本与大蒜秸秆还田量呈正相关。综合考虑,认为大蒜还田量以 5 000 kg/hm2 为宜。因此,大蒜秸秆还田可优化温室番茄连作土壤微生物环境,减轻根结线虫的发生。

關键词:大蒜秸秆还田;番茄连作;土壤微生物;根结线虫病

中图分类号: S641.204;S154.3;S436.412.2+9文献标志码: A文章编号:1002-1302(2017)07-0091-03

随着日光温室栽培年限逐渐增加,长时间季节性或常年覆盖,打破了自然状态下的动态平衡,土壤次生盐渍化加剧,微生物群落单一,数量偏低,连作障碍日趋严重。日光温室番茄生产中根结线虫(Meloidogyne spp.)是植物的重要病害之一[1],是分布广、危害重的植物寄生线虫[2-3],此外,根结线虫还能与其他病原菌形成复合侵染[4],从而造成更严重的损害,一般可造成减产10%~20%,严重可达30%~40%,甚至绝产[5],严重制约日光温室番茄生产的可持续发展。

近年来,大量研究表明秸秆还田可调节土壤微生物种群,土壤微生物与土传病害的发生密切相关。Janvier等研究发现,土壤中有益微生物的群落分布和抑制病原菌能力呈正相关[6]。曹志平等研究发现,土壤引入小麦秸秆后增加了土壤微生物(如细菌、真菌、放线菌)量,从而引起不同取食类型的土壤线虫群落结构的变化,改善整个土壤食物网结构,恢复土壤生态系统抑制病原生物的生态功能[7]。温丹等研究发现,松杉树皮堆肥、玉米秸秆堆肥能较好地调整土壤微生物环境,特别对根结线虫病有明显的防效[8]。因此,利用土壤微生物种群之间的生克关系抑制根结线虫病已成为一种防治思路。

本试验以日光温室连作番茄为试验材料,研究大蒜秸秆还田对土壤微生物和根结线虫病的影响,以期为解决日光温室番茄连作障碍探讨一条切实可行的道路。

1材料与方法

1.1试验材料

试验在山东农业工程学院教学基地进行,试验所用秸秆为金乡大蒜秸秆;供试土壤为连作8年的番茄土壤,类型为潮土;凯特二号为供试番茄品种。

1.2试验方法

试验于2014年11月至2015年6月进行,共设A、B、C、D 4个秸秆还田量处理,依次为3 000、4 000、5 000、6 000 kg/hm2,对照(CK)不施加大蒜秸秆。定植前施 75 000 kg/hm2 腐熟农家肥、450 kg/hm2磷肥、225 kg/hm2钾肥作基肥;定植采用宽窄行小高垄,宽行70 cm,窄行40 cm,垄高15 cm;起垄后,将粉碎成1~2 cm大蒜秸秆按其质量的5%拌洒尿素后,均匀铺平,充分翻拌,均匀分布在0~30 cm深土层内,盖地膜。2014年11月2日按35 cm株距定植,管理均按常规方法进行。

1.3项目测定

分别于定植后30、60、90、120、150 d采集番茄根际土壤。每个处理随机选取3株植株,取出0~30 cm土层中的根系,轻轻抖动出根际土壤,混匀,用灭菌的塑料袋包扎密封,4 ℃保存,用于微生物数量的测定;拉秧时每个处理随机选出10株番茄,将根拔出,冲洗干净后,记录每株根结数。

土壤细菌、真菌和放线菌分析采用稀释平板涂抹法,培养基分别为牛肉蛋白胨培养基、马丁氏培养基(每1 000 mL培养基中加1%孟加拉红水溶液3 mL、1%链霉素3 mL)、改良1号培养基(每300 mL培养基加3%重铬酸钾溶液1 mL);氨化细菌、硝化细菌和好气性纤维素分解菌数量采用最大或然数(MPN)稀释法,培养基分别为蛋白胨培养基、改良斯蒂芬逊(Stephenson)培养基、赫奇逊氏(Hutchinson)培养基[9-10],每个处理设3个重复,接种后置于28 ℃恒温箱内培养。

根结线虫调查参照刘维志分级标准[11]进行病情分级和防效计算:0级为根系完整,无根结;1级为有少量根结,根坏死率少于25%;2级为根结数占根系的26%~50%;3级为根结数占根系的51%~75%;4级为根结特多且较大,占根系的76%~100%。

根结指数=∑(发病级别×该级植株数)/(调查总株数×4)×100%;防治效果=(对照根结指数-处理根结指数)/对照根结指数×100%。

1.4数据分析

采用DPS软件进行数据分析,各组间的差异比较采用LSD法。

2结果与分析

2.1大蒜秸秆还田对温室番茄连作土壤微生物的影响

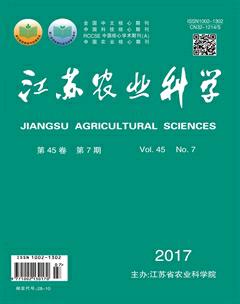

2.1.1对土壤细菌数量的影响由图1可知,定植后120 d内,随时间延续,日光温室番茄连作土壤中细菌数量呈现逐渐上升的趋势,定植120 d达到最大值,之后急剧下降;同一定植时间内,土壤细菌数量随大蒜秸秆还田量的增加而升高;施入大蒜秸秆后,4个处理A、B、C和D在定植30 d时土壤细菌数量比未施加大蒜秸秆的对照分别提高了32.04%、4013%、49.08%、49.41%,处理C和D间差异不显著,但各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01);定植60、90、120 d 时4个大蒜秸秆处理的温室番茄连作土壤的细菌数量变化趋势与定植30 d的一致,均为处理C和D间差异不显著,但各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01),而定植150 d时4个处理和对照间的差异均达极显著水平(P<001)。可见,施加大蒜秸秆可有效提高温室番茄连作土壤细菌数量,各处理增加幅度大小依次为D>C>B>A。

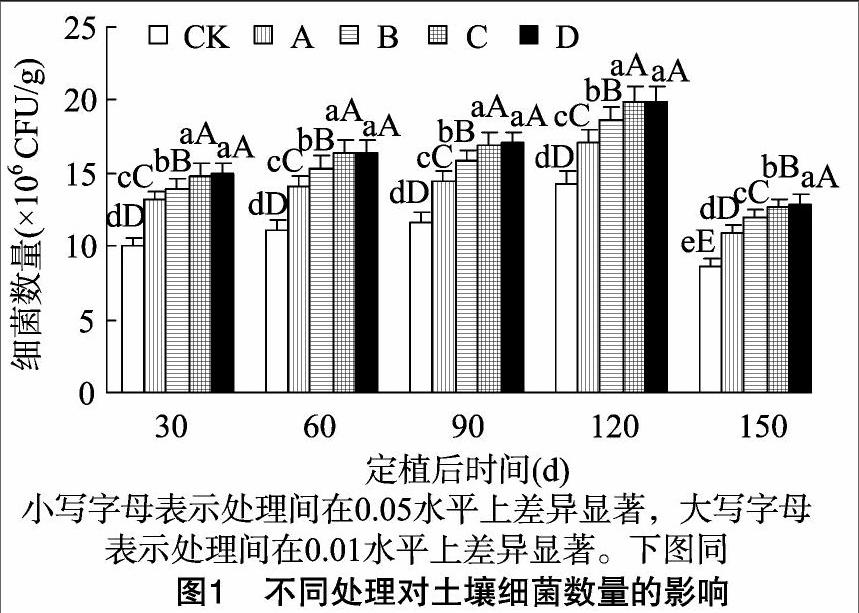

2.1.2对土壤真菌数量的影响图2表明,随时间延续,在一定范围内日光温室番茄连作土壤中真菌数量呈现逐渐上升的趋势;同一定植时间内,土壤真菌数量的变化趋势同细菌数量的变化,即随大蒜秸秆还田量增加呈逐渐升高的趋势;定植150 d处理D真菌数量最多,处理A、B、C、D土壤真菌数量分别比未施加大蒜秸秆的对照提高了31.35%、53.22%、6061%、65.78%,处理C和D差异不明显,但各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01);定植60 d,4个处理的增幅均最大,分别为4292%、65.06%、105.33%、120.04%,除處理C和D差异显著(P<0.05)外,其他处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01)。说明施加大蒜秸秆可有效提高温室番茄连作土壤真菌数量,处理D增幅最大,其次是处理C,处理A增幅最小。

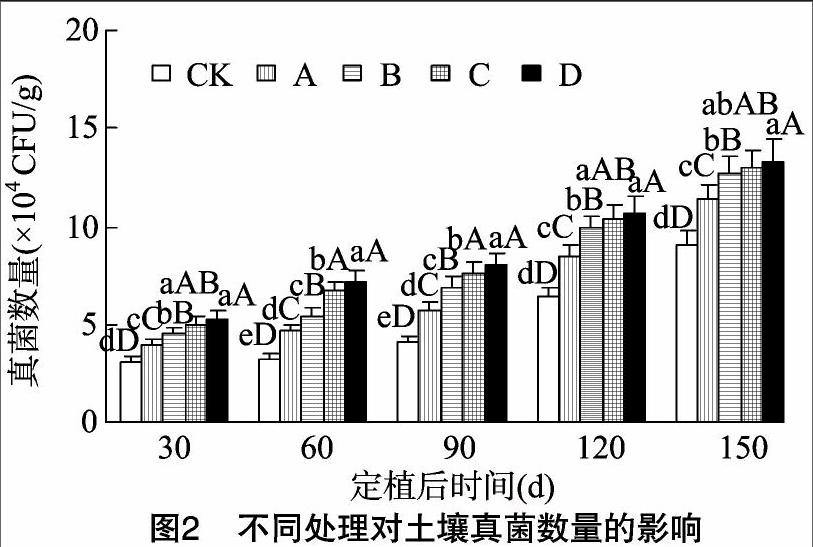

2.1.3对土壤放线菌数量的影响从图3可以看出,大蒜秸秆还田对日光温室番茄连作土壤放线菌的影响趋势与对细菌的影响基本一致,放线菌数量也呈现逐渐上升的趋势,定植120 d时最多,之后急剧下降;同一定植时间内,土壤放线菌数量与大蒜秸秆还田量呈正相关;处理A、B、C和D在定植60 d时土壤放线菌数量比对照分别提高了33.82%、45.67%、6539%、67.88%,各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01);定植30、90、120 d时4个处理土壤放线菌数量变化趋势与定植60 d的基本一致,除处理C和D间无显著差异外,各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01);定植150 d时,放线菌数量虽最少,但4个处理分别比对照增加4012%、49.65%、78.88%、80.99%,除处理C和D差异不显著外,各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01)。因此,大蒜秸秆还田可提高日光温室番茄连作土壤放线菌数量,且数量随大蒜秸秆还田量的增加而增加,但处理D较处理C增幅明显降低。

2.1.4对土壤氨化细菌数量的影响图4表明,番茄生长发育期内土壤氨化细菌数量呈现先上升趋势,定植60 d达最大值,之后逐渐降低,定植150 d时土壤氨化细菌数量虽最低,但处理A、B、C和D土壤细菌数量相对于对照增幅均最高,分别为33.98%、65.48%、107.85%、63.07%;除定植90、120、150 d的处理C和D间均无显著差异外,各定植时间内各处理与对照差异均达极显著水平(P<0.01)。表明施加大蒜秸秆可提高土壤氨化细菌数量,尤其是氨化细菌数量整体下降过程中相对增幅更明显。

2.1.5对土壤硝化细菌数量的影响由图5可知,随番茄定植时间的延长,土壤硝化细菌数量呈现升高趋势,定植120 d时达最大值,150 d时急剧下降;同一定植时期内,处理A、B、C和D与对照间差异均达极显著水平(P<0.01),但处理C与D之间差异除定植120 d达极显著水平外,其他定植时间差异均未达极显著水平;在5个定植时间内,处理A、B、C和D的硝化细菌数量均高于对照,其中处理A、B增幅最大出现在定植150 d时,增幅分别为58.43%、91.58%,处理C、D最大增幅则在定植30 d时,分别为119.39%、131.37%,其次出现在定植150 d时,增幅分别为115.87%、118.50%。由此可知,大蒜秸秆还田可显著提高土壤硝化细菌数量,综合考虑可知温室番茄生长后期增幅最明显。

2.1.6对土壤好气性纤维素分解菌数量的影响图6表明,温室番茄连作土壤好气纤维素分解菌数量变化趋势同硝化细菌,也是先升高后降低,定植120 d时达最大值,150 d时下降;同一定植时期内,4个处理与对照间差异均达极显著水平(P<0.01),但处理C与D之间在定植30、60、150 d时均差异不显著;4个处理相对对照增加幅度最大值均出现在定植 60 d 时,增幅分别为89.07%、116.12%、138.31%、13843%,增加幅度最小值均出现在定植120 d时,增幅分别为26.99%、58.46%、83.09%、87.81%。

2.2大蒜秸秆还田对温室连作番茄根结线虫病的影响

由表1可知,在番茄拉秧期,未施加大蒜秸秆的对照土壤根结线虫发病率高达100%,根结指数为70.0%,大蒜秸秆还田后根结线虫发病率和根结指数均低于对照,且与大蒜秸秆还田量呈负相关,即处理D<处理C<处理B<处理A

3讨论

秸秆还田有利于土壤微生物的繁殖[12-16],可调整土壤微生物群落结构,提高土壤微生物多样性,达到防治土传病害的目的[17-18]。El-Nagdi等研究发现,有机堆肥主要是通过调节土壤微生物区系对根结线虫的直接或间接的抑杀作用来防治根结线虫病的[19]。温丹等研究结果表明,松杉树皮堆肥、玉米秸秆堆肥能较好地调整土壤微生物环境,特别对根结线虫病有明显的防效[8]。本试验也表明,大蒜秸秆还田明显增加了土壤中细菌、放线菌和真菌数量,土壤氨化细菌、硝化细菌和好气性纤维素分解菌等生理类群数量也得到提高,优化了土壤微生物环境,减轻了温室连作番茄根结线虫病害发生。秸秆还田量并非越多越好,本试验表明,随着还田量增大,防治效果呈递增的趋势,但施加6 000 kg/hm2的效果略高于或等同于施加5 000 kg/hm2的效果,这可能与大蒜秸秆自身含有大量的化感物质有关[20-21]。因此,在改善土壤微生物环境和抑制番茄根结线虫的前提下,应从就地取材与防治效果两方面综合考虑,推荐大蒜秸秆施加量为5 000 kg/hm2。

施用秸秆还田不仅可解决秸秆堆积、焚烧等带来的一系列问题,还可增加土壤有机质含量,改善土壤结构和微生物环境,解决了长期过量使用化肥、农药所引起的日益严重的农产品污染问题[22],同时可改善土壤理化性质,进而提高作物的产量和品质[23-25],因此,很适合设施农业的大规模推广。

本试验仅对大蒜秸秆不同使用量对日光温室番茄土壤微生物和根结线虫病进行了防治效果研究,在今后的研究中,可以集成生物防治和秸秆还田技术在设施内的应用进行试验,筛选出最有利于改善设施土壤微环境和控制根结线虫病进而提高作物产量和品质的最经济的施用方案,并进行设施植物生产推广。

参考文献:

[1]Siddiqui Z A,Akhtar M S. Effects of AM fungi and organic fertilizers on the reproduction of the nematode Meloidogyne incognita and on the growth and water loss of tomato[J]. Biology and Fertility of Soils,2007,43(5):603-609.

[2]Karssen G,Moens M. Root-knot nematodes[M]∥Perry R N,Moens M. Plant nematology. Wallingford,UK:CAB International,2006:59-90.

[3]Oka Y,Koltai H,Bar-Eyal M,et al. New strategies for the control of plant-parasitic nematodes[J]. Pest Management Science,2000,56(11):983-988.

[4]Yu S F,Hu X Q,Wang Y. Plant disease complexes involving pathogenic nemamdes[J]. Acta Phyhtopathologica Sinica,1999,29(1):1-7.

[5]秦公伟,李文丽,王富. 番茄根结线虫的危害与防治[J]. 北方园艺,2006(2):132-133.

[6]Janvier C,Villeneuve F,Alabouvette C,et al. Soil health through soil disease suppression:which strategy from descriptors to indicators[J]. Soil Biology and Biochemistry,2007,39(1):1-23.

[7]曹志平,周乐昕,韩雪梅. 引入小麦秸秆抑制番茄根结线虫病[J]. 生态学报,2010,30(3):765-773.

[8]温丹,巩彪,郭纹秀,等. 松杉树皮和玉米秸秆堆肥对番茄根结线虫病的防治及土壤微生物的影响[J]. 中国蔬菜,2011,(20):39-44.

[9]姚槐应,黄昌勇. 土壤微生物生态学及其实验技术[M]. 北京:科学出版社,2006.

[10]许光辉,郑洪元. 土壤微生物分析手册[M]. 北京:农业出版社,1986.

[11]刘维志. 植物线虫学研究技术[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1995:1-87.

[12]Lou Y L,Liang W J,Xu M G,et al. Straw coverage alleviates seasonal variability of the topsoil microbial biomass and activity[J]. Catena,2011,86(2):117-120.

[13]杨滨娟,钱海燕,黄国勤,等. 秸秆还田及其研究进展[J]. 农学学报,2012,3(5):1-4.

[14]张进良. 玉米秸秆还田对土壤中微生物群落的影响[J]. 湖北农业科学,2013,52(12):2745-2746.

[15]路怡青,朱安宁,张佳宝,等. 免耕和秸秆还田对土壤酶活性和微生物群落的影响[J]. 土壤通报,2014,45(1):85-88.

[16]刘娟,田永强,高丽红. 夏季填闲作物及秸秆还田对日光温室黄瓜连作土壤养分和微生物的影响[J]. 中国蔬菜,2011(8):12-16.

[17]谭兆赞,刘可星,廖宗文. 生化腐植酸对土壤微生物多样性及番茄青枯病的影响[J]. 腐植酸,2005(6):23-27.

[18]孔维栋,刘可星,廖宗文,等. 不同腐熟程度有机物料对土壤微生物群落功能多样性的影响[J]. 生态学报,2005,25(9):2291-2296.

[19]El-Nagdi W M A,Youssef M M A. Soaking faba bean seed in some bio-agents as prophylactic treatment for controlling Meloidogyne incognita root-knot nematode infection[J]. J Pest Sci,2004,77(2):75-78.

[20]楊思存,霍林,王建成. 秸秆还田的生化他感效应研究初报[J]. 西北农业学报,2005,14(1):52-56.

[21]马永清,毛仁钊,刘孟雨,等. 小麦秸秆的生化他感效应[J]. 生态学杂志,1993,12(5):36-38.

[22]喻景权. “十一五”我国设施蔬菜生产和科技进展及其展望[J]. 中国蔬菜,2011,1(2):11-23.

[23]张赛,王龙昌,赵琳璐,等. 温室栽培中秸秆还田方式对作物生长及土壤碳氮的影响[J]. 中国蔬菜,2013(12):71-75.

[24]张亚丽,吕家珑,金继运,等. 施肥和秸秆还田对土壤肥力质量及春小麦品质的影响[J]. 植物营养与肥料学报,2012,18(2):307-314.

[25]乔俊卿,刘邮洲,余翔,等. 集成生物防治和秸秆还田技术对设施番茄增产及土传病害防控效果研究[J]. 中国生物防治学报,2013,29(4):547-554.