白居易:诗坛圣尊,宝刀屠龙

○朵 颐

春风、夏雨、秋霜、冬雪历来是文人墨客所喜欢咏叹的。古代文人或借雪寄托心中的理想,或烘托内心的高洁,或抒发心中的苦闷,或以美妙的词汇来状雪。使本来普通的雪,经诗人之口,有了别样的气质和生命,也让漫长而清冷的冬天充满了诗情画意。而这些文人当中,最爱写雪的诗人莫过于白居易。他的诗歌题材广泛,形式多样,语言通俗,有『诗魔』和『诗王』之称。白居易的诗歌素来以朴实自然见长,字句之间无一虚处,皆可推敲斟酌。

夜 雪

已讶衾枕冷,复见窗户明。

夜深知雪重,时闻折竹声。

这首《夜雪》是白居易的诗中以雪为题材的诸多作品之一,独具匠心,自成一格。全诗短短20字,并未直接写深夜雪落的景致,既不做色彩渲染,也不见姿态临摹,却生动传神地表现了夜间雪深人寂的光景,读之意蕴无穷。白居易从他处落笔,进行多角度的侧面描写,构思精巧,我们亦能从这寂寥的氛围中感受到其在贬谪后无处排遣的苦闷心境。

总体而言,整首诗充分调动了读者的感官功能,分别从触觉、视觉和听觉着墨。首先,白居易从“已讶衾枕冷”起笔,仅一个“冷”字,进行触觉描写,暗示当时正值夜半时分,凉意袭来,而他醒于衾枕之间,照应了“夜雪”的题目。花间词人温庭筠的《更漏子》中便有“夜长衾枕寒”的说法,而南唐后主李煜《浪淘沙》中一句“罗衾不耐五更寒”更为后人熟知。一个“讶”字将白居易从浑然不觉的梦境中突然醒来的神情刻画到位,也将雪“落地无声”的特点表现得淋漓尽致。其次,“复见窗户明”是雪夜中的视觉感受,因为夜晚是黑暗的,白居易能够看到窗户明亮,是由于地面积雪反射的亮光。此外,我们从孙康寒夜映雪苦读的典故中可以联想到雪落后的情景。这两句是写人的所感所见,虽全是侧写,却紧扣全题。当然,我们仅从“衾枕冷”和“窗户明”这些特殊的现象中并不能完全推测出一定有雪。于是,后面两句诗,白居易的笔锋由隐约含蓄的暗示转为直接明白的叙述。“时闻折竹声”从听觉角度出发,让读者清楚地感知到“夜深”和“雪重”。在夜深以后屡屡听闻的“折竹声”也愈加显示出雪夜的宁静。全诗布局井然,层层推进,从触觉、视觉、听觉3个层次叙写。结尾句以有声衬托无声,使全诗的画面静中有动、隽永清新,真切地呈现出一个万籁俱寂、银装素裹的宁静世界,而白居易彻夜无眠的孤寂也表露无遗。有人说“夜深知雪重,时闻折竹声”一句与王维的诗句“月出惊山鸟,时鸣春涧中”有异曲同工之妙,诚哉斯言。

另外,《夜雪》篇幅虽短,却极具委婉之意,有一种曲径通幽的效果。“已讶衾枕冷,复见窗户明”一句对仗平整,音律匀称。“已”与“复”,“讶”与“见”,“衾枕”与“窗户”,“冷”与“明”,将字词的对称、音韵美发挥到了极致,读来层次分明,诵之朗朗上口,更有音乐的复调效果。接着,白居易采用倒装句式,将“夜深知雪重,时闻折竹声”一句的因果倒置,通过写积雪压折竹枝的声音,让读者判断出雪很大,而且雪势渐重。

这首诗是白居易被贬谪江州司马时作的五言绝句,一切都应了王国维在《人间词话》中提及的“一切景语皆情语”,委婉传出白居易被贬后的寂寞冷清之状和无限感慨。全诗无一点刻意的痕迹,也无纤巧雕琢。白居易将真情实感熔铸于诗歌之中,在曲折婉转中递出了其落寞的人生境遇之感。

2017年第10期《IQ辞典》答案

第一关:12个

第二关:蜻蜓的样子像个“干”字,加上“水”就是“汗”。

第三关:先开一盏,30分钟后关闭,再开第二盏。摸起来热的为先开的,亮的为后来开的,剩余那盏即可确定。

第四关:把绳子割成50米和100米两段。将50米的绳子一端拴在楼顶的钩子上,另一端打一个小环。将100米的绳子穿过小环,再把两头系在一起。沿着绳子爬到落脚点,把100米的绳子割断,将其中一端拴在中间的钩子上,即可沿绳子爬到地面。

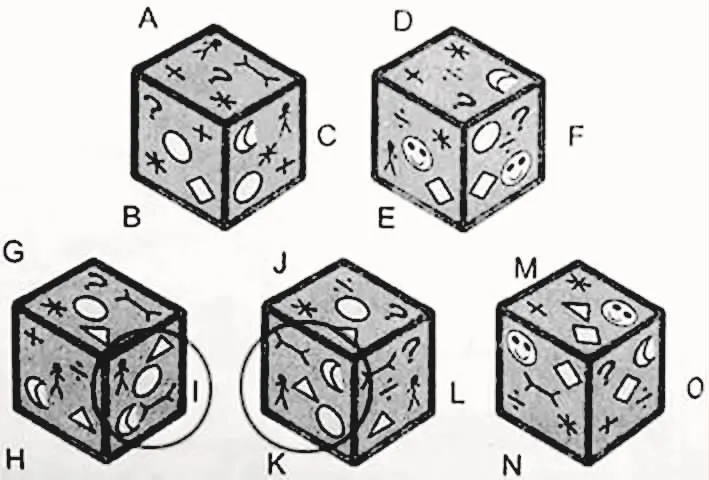

第五关:

第六关:(1+2)÷3=1 1×2+3-4=1

[(1+2)÷3+4]÷5=1 (1×2+3-4+5)÷6=1

{[(1+2)÷3+4]÷5+6}÷7=1

[(1×2+3-4+5)÷6+7]÷8=1