故事:谁的元青花

尚刚

当代瓷器里,白地蓝花的那种最常见,它们就是青花,即以钴料绘画图案于坯体,罩以透明釉,在一千三百摄氏度氧化气氛中烧成的瓷器。

传统的彩绘瓷有釉上彩、釉下彩之分。先绘画再施釉的是釉下彩;先施釉再绘画的是釉上彩。与釉上彩比较,釉下彩的优长有两个:因为有了釉层的保护,故图案不易磨损;因为釉层可以有效阻隔彩料中矿物质的侵害,故使用更安全。元代以来,青花瓷广受欢迎,就是因为它不仅色彩优雅,图案美妙,并且属于釉下彩。

最迟在九世纪前期的晚唐,中国便开始烧造青花瓷器,已知的窑址在河南巩义。尽管与同时的其他瓷器比较,它们为数寥寥,也远不精美,却已经外销。产区之外,不仅有许多残片出土在胡商聚集的外贸商港扬州,还有实物发现在远销波斯的海船上。西亚以钴料绘制陶器的历史久远,唐青花应受其技术影响,作品又多次出现富有西亚特色的菱形纹样。因此,判断唐青花与西亚大有亲缘的理据相当充分。

唐代以后,青花瓷曾经长期消寂。尽管有过宋青花的报道,但学人普遍存疑。在河北满城一二九六年的张弘略墓,出土过一只花卉纹折腰盘,此为已知最早的元青花。张弘略出身金元北方军事豪强,为元初重臣,但殉葬的青花颇粗陋,这与工艺尚未成熟有关,也显示出它并非官府制品。虽然已知带纪年铭的青花瓷还没有早过一三三五年,但越来越多的迹象表明,精美青花的成批出现应当在元文宗时代(1328-1332),景德镇官府窑场的匠户长期是烧造的骨干。不过,直到元末,作品依然鱼龙混杂。

现存元青花的胎质、材料、造型、装饰差异很大,这些曾被视作区别早晚的标尺,即精致的,烧造较晚;粗放的,制作较早。从事物发展、工艺进步的角度考虑,这自有道理。不过,陶瓷毕竟是为人生产的,持有者的社会地位以及文化背景、生活习俗、经济能力等等各不相同,它们都会带来器物的种种差异。简单的事实便足以说明,精粗常常未必能够区分早晚:比如乾隆帝比今人早了二三百年,但他使用的瓷器比今人更考究;又好比同在今世,富商大贾家中的器具也一定比平民百姓更精致;即令同样富足,暴发土豪和世族大家的用品也往往不同。

从器物判断,文宗以来的元青花大致有三類,其持有者分别为帝王、社会上层、社会中下层。此外,还有少量器物体现了士大夫的情趣。

元代帝王持有的青花瓷已知不多。重要的收获得自景德镇风景路的明代御器厂遗址一带,是盖罐、盖盒及葫芦瓶等的残片,装饰主题为五爪龙、凤穿牡丹。已故的陶瓷史大家刘新园指出,它们应为文宗时代的官窑产品。元代帝王里,文宗尤其亲近中国传统文化,故鼓形盖罐被推测用来装围棋子,盖盒相信是砚盒。至于五爪龙纹,一二九七年已被认定为帝王的标志,此后,禁限它的诏命也一再颁布。

“春寿”铭梅瓶(图1)应当也是宫廷用瓷,其瓶身不仅装饰双角五爪龙,还有朵云纹,而早在一二七○年,“云彩”纹样已遭禁限。瓶带盖,说明是酒瓶,“春寿”,显然是酒名,至于酒的性质,《高丽史·郑可臣传》透露了消息。那时,高丽是元朝属国,为防反叛,高丽世子(王储)要到大汗身边做人质。一日,忽必烈在紫檀殿召见高丽世子及从臣郑可臣,御案之前,有只容酒数斗的鸵鸟卵,观赏并赐酒之后,可臣献诗云:“有卵大如瓮,中藏不老春。愿将千岁寿,醺及海东人。”由此可知,“春寿”应为御酒。

蒙古上层酷嗜豪饮,所饮酒又往往并不浓烈,故“春寿”瓶当年一定很多,时至今日,上海博物馆、英国格拉斯哥博物馆和日本的私家还都有收藏。关于它们,《元史·别儿怯不花传》隐约提到。那时,内府佳酿常被亲贵私下讨要,“岁费陶瓶甚多,别儿怯不花奏制银瓶以贮,而索者遂止”。按文序,此事发生在一三三八年以前。之所以判断“陶瓶”是青花瓶,是因为除去“春寿”瓶,已知的其他元代宫廷贮酒瓶质量都很差,不仅光素无纹,且胎釉粗陋,唯有十分草率的“内府”铭指示着高贵。“春寿”瓶不同,不仅胎细釉润,还用波斯钴料绘制图案、书写铭文,符合“岁费陶瓶甚多”一句暗示的对酒瓶的珍惜。

关于“春寿”瓶,还该作两个说明。一个关于时代。尽管前文推测为一三三八年以前的产品,但也有专家未加讨论,就把其年代定为元末明初,甚至明确到朱元璋的洪武,如在上海博物馆陈列的那件,但这已经遭遇其馆内专家的反对,并撰文多层面说明了原因。另一个关于图案。尽管归属帝王,但其装饰却嫌粗放,这与用场关联。元代文献都在说明,宫廷酒具或贵重、或精美、或珍稀,“春寿”瓶与此不符,应是酒窖里的长年容器,不配陈放在殿堂。故瓶上的文字与纹样,如同前述草率的“内府”铭,只是御用的标志,对装饰之美自然也不在意。

元代的官府窑场只有一个,即一二七八年设置于景德镇的浮梁磁局。将作院为帝后造作,浮梁磁局便隶属于将作院。以目前的知识,元代白地蓝花的青花瓷只生产在景德镇(云南另有黄地蓝花的一种),帝王占有的元青花就是浮梁磁局的产品。它们的装饰可以并不精美,但材料考究,胎釉精细。钴料来自波斯,料中含铁多而含锰少,致使图案深浓幽艳。

本文所谓社会上层,外延宽广,包括达官勋贵,也包括富室大家,其居处可以在中国,也会在域外。如同前一类,上层持有的青花瓷胎釉精细,使用波斯钴料,花纹呈色浓艳,但每每装饰带繁多,图案细腻精美,形体则往往雄硕,瓶、罐体量巨大,盘、碗更有代表性,盘口总在四十厘米以上,碗径常在三十厘米左右。在元青花里,最具时代特色,数量也远远多过前一类。中国专家乐意称之为“至正型”。

它们的烧造几乎都和浮梁磁局的匠户有关。其中的一些虽是磁局为帝王制作的产品,但却并不长久归属宫廷,或为对伊斯兰世界等域外国家的回赐,或作对宗亲勋贵的赏赉。另一些基本是磁局匠户烧造的商品瓷,主顾是海内外或仕或庶的富人。元代匠户的额定产品不多,服役之余,往往自造自卖。服役早令他们对官府设计烂熟于胸,而官府设计更加精彩、更显高贵、更利销售。故其高档的役外产品也常采用官府设计,是一种特殊的民间制品。由于还能合法、非法地得到官府的物料,这些商品瓷与磁局产品难以区别,只是那些御用纹样不能采用。关于元代匠户的役外职业劳作,在此前发表的《故事:满池娇》(《书城》2013年11月号)里,我有过更细致的说明。

从一二一九年的西征开始,蒙古族就痴迷华美繁丽的伊斯兰工艺品。西来之物远远不能满足,还要大批驱役穆斯林工匠,在中国制作,这令蒙元官府设计常常同伊斯兰艺术大有亲缘。元青花里,上层持有的产品所受影响最深最大。使用波斯钴料、仿造钵形碗等固然重要,繁多的装饰带更能展现伊斯兰风。西亚精品陶器、铜器很早就以装饰带繁多著称,中国造作里也曾有这类实例,如六至七世纪的陶瓷,但其造型、装饰往往西风浓郁,随着同西方联系的减少,繁多的装饰带也渐成历史的陈迹。因为迥异于典雅含蓄的宋代风范,蒙元官府造作又往往富于西方情调,所以元青花繁多的装饰带也是受了西方的影响。元青花屡见烧造前书写的波斯文字,则在说明,确有西域人士参与了设计制作,一些器物是为穆斯林烧造的。而体量巨大的盘、碗不独蒙古族喜爱,还受西域穆斯林青睐。

不过,元青花毕竟是中国产品,受中国传统陶瓷的影响也更深,非但要靠精良的技术烧制成瓷(当年的西方还只能造陶器),宋金的器物造型和装饰题材也几乎都被保留。若以装饰主题为例,这类元青花以龙纹、满池娇和缠枝花采用最多,它们都源出中国传统。而龙纹,自然是不受禁限的三爪、四爪龙。宋金因素诚然俯拾皆是,但蓝白相间的色彩效果、硕大的造型、繁多的装饰带、器形与题材的全新组合,却令作品面貌与前代迥异绝殊,玉成了蒙元陶瓷甚至工艺美术的典型。

在上层持有的元青花里,尽管同伊斯兰文明和中国传统文明的联系无处不在,但只有经过蒙古族统治集团的允可,它们才能发挥作用。因为它们终归生产在蒙古时代,设计出自官府,与浮梁磁局一道隶属将作院诸路金玉人匠总管府的,还有个画局,它“掌描造诸色样制”。这一类与前一类元青花的设计,应当就是画局的作为。至于蒙古族对元青花的巨大影响,我在《故事:蒙古族与元青花》(《书城》2017年4月号)里已经专门说明。

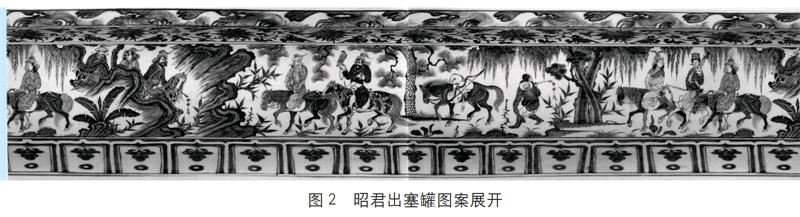

这类器物的制作相当考究。硕大的造型仍然往往规矩周正,装饰的精工尤其令人赞叹。河北保定窖藏的青花红蓝釉盖罐不仅集红、蓝、白色于一身,又综合了绘画、堆貼、镂雕、捏塑四种装饰手法。若干龙纹则往往先以利器划出轮廓和细部,然后再用笔绘制。不少用为装饰主题的牡丹和莲花常常先划出花蕊,然后施料绘画,有划纹处微凹,可积料较多,令色彩更浓,形成了与花瓣的深浅变化,比一般的仅以色料描绘,更工巧、更近真。多数器物的绘制极其精细,尤其是那些高大的八棱葫芦瓶,将数十种题材组成几十个装饰单元,布局依然严谨有序,每个纹样仍努力毫微毕现。瓶罐以人物故事装饰,图案看似单纯,而一经展开(图2),其繁复细腻又超乎常人想象。

它们大量出现于伊斯兰世界,在东南亚、西北非、西亚的出土一再见诸报道,此外,日本冲绳也屡有残片出土。传世品中,不少欧美博物馆的收藏得自伊斯兰世界,两处最集中的收藏还在伊斯兰国家,一为土耳其伊斯坦布尔的托普卡比宫博物馆,一为伊朗德黑兰的国家博物馆。按照上海博物馆最近的统计,前者有三十九件,后者有三十三件。

托普卡比宫博物馆的中国瓷器总数逾万,乃奥斯曼帝国的皇家旧藏。在极盛的十六世纪,这个帝国领有西亚、北非和东南欧的辽阔疆土,其皇家的中国瓷器收藏相信有三个重要来源:对已故官员财产的征收、战争中的掠获和友邦的馈赠。后者的藏品本为波斯萨非王朝阿拔斯大帝(1587-1629年在位)的宝物,原藏阿德比尔清真寺,曾有一千一百件上下,现存约八百件,一九三五年转入博物馆,其上常带刻出的阿巴斯大帝献词。著名的伊尔汗国(1256-1335)地在今之伊朗,其立国者旭烈兀就是元世祖忽必烈的同母弟。蒙古四大汗国要数伊尔汗国和元朝关系最为密切。当年进入波斯的元青花,相信多得自一三三五年以前的元廷。

这类元青花在海外的考古发现,有两处收获最丰:也门附近的红海沉船和印度德里的图格拉克王宫遗址,前者是五十三件或五十四件盘碗罐的残器,后者为四十四面大盘和二十三只大碗的残片。图格拉克王朝(1320-1413)的那座王宫建于一三五四年,毁在一三九八年,其元青花盘碗都以纳斯塔里克体刻出“皇家厨房”字样。由于这个王朝同中国或有官方往来,摩洛哥大旅行家伊本·白图泰就说,他曾奉其苏丹之命,出使元末中国,这些瓷器有得自元廷的可能。

它们在中国也屡有出土及传世,但远不像在伊斯兰世界那样集中。数量最多的单次出土,得自两个窖藏。一个在河北保定,收获六件,其中的一对青花红蓝釉盖罐和一对八棱梅瓶尤其精彩,同时出土的蓝釉和白釉瓷器也极其美妙,这显示了窖藏主人的高贵身份。另一个在江西高安,从这个窖藏,共收获瓷器二百三十九件,青花有十九件,其中的六只梅瓶、两只荷叶盖罐、一只兽耳盖罐器形硕大,制作颇精,目标持有人应属社会上层。

元青花里,已入大英博物馆的“达维德瓶”(图3)最其著名,这倒不是因为最为精彩,而是由于瓶颈的一三五一年纪年铭开启了对元青花的研究。它们虽然高大,装饰带也达到八层,从瓶颈的铭文可知,它们是富有的乡绅订烧的道观供器。明代前期的亲贵墓葬里,也多次出土器形高大、装饰精美的元青花。它们虽被若干些专家指为明代产品,却无法得到考古学的支持。而手工制作有个体差异、烧造有不可控因素,它们都必定引发细部变化,若以之区别时代,实在难以信赖。

虽然同为社会上层,但中土、域外处处不同,这类器物的风貌也因而出现差异。一般说,运往伊斯兰世界的器物装饰更繁密,花纹更细巧,图案结构也会与伊斯兰艺术更接近,蓝地白花出现较多,器形往往更大(图4)。而以人物故事为装饰主题的作品,在伊斯兰世界尚未闻发现。这些人物故事图案取材于元代流行的戏曲、平话,如西厢记、追韩信、昭君出塞(见图2)、三顾茅庐等等,有十多种,有些还能在当年的版刻里找到相似的构图。有专家推测,它们应当是一三五二年以后的商品瓷,而从那一年开始,元政府便对景德镇失去了控制。

在高安窖藏里,有六只青花带盖梅瓶,其盖内分别有一墨书的“礼”“乐” “书”“数”“射”“御”,足底也各有同样的墨书,这虽是为了配对的方便,但书写的内容已是传统的儒家六艺了。它们之中,两只绘缠枝牡丹纹的装饰带较多,瓶身六层,瓶盖三层,而四只绘云龙纹的,则瓶身只有三层,每层之间,还有颇宽的留白。这同多数西亚元青花装饰繁复、空隙狭小的风貌有不小的差异。

还有一些材料考究、制作精细、装饰带较少、器形较小甚至灵秀的器物也是上层持有的。它们大抵在中国出土或传世,如盘、杯、匜、器座、高足杯、梨形壶、凤首扁壶之类。虽也使用波斯钴料,但造型、装饰不染伊斯兰风。

社会中下层持有的元青花是景德镇的民间产品,制作远不及前一类考究,胎土常掺有少许杂质,釉面或带疵点,绘制多用高锰低铁的国产料,发色偏灰暗。装饰相当疏朗,花纹常有“逸笔草草,不求形似”的意味。题材也比较单纯,传统的龙、凤、梅月、卷草、折枝花等是通行的题材。形体较小的碗、盘、瓶、罐是常见的器形,风靡当年的高足杯(图5)占了很大的比例。连座的瓶、炉数量不少,它们是民间的供器。有些器物虽较高大,装饰带也略多,但绘制草率,显示出持有人虽愿追随时尚,但无力购置考究的器物。

在印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等东南亚国家,这类器物也发现颇多。由于宗教信仰、风土民情等差异,器形也与中土所见略有差异。六角形小罐(图6)最有特点,似乎是专为东南亚烧造的,国内也未闻发现。它们却同西亚伊斯兰世界颇有亲缘,那里的釉面砖和壁窗就常常做成六角形。在当时的东南亚,伊斯兰教的势力已经极大,因此,那里也发现了不少属于前一类的青花瓷,但更多的出土物仍同中国平民持有的风貌酷似,这也是由于大多数持有者财力有限。自然,同样的情况也一定会发生在其他国度。

士大夫永遠是中国的特殊阶层,显达与否、富足与否固然重要,饱读诗书则令他们独享文化的优势。士大夫的好尚影响深远,其器用选择总代表着民间高档制作的重要潮流。其文化理想常是阻遏、迟滞奇技淫巧蔓延的中坚,在少数民族统治时期,又是推动工艺美术汉族传统化的主要力量。在元代,又往往注入了排解种族压抑的新内涵。

体现士大夫情趣的元青花数量不多,虽属民间商品瓷,但做工常常相当精细,装饰往往极其洗练,但绘画并不苟且。杯、盘、觚、笔山等小型器物是其典型。士大夫往往怀恋古昔,工艺美术的复古潮流因宋代金石学兴起,此风也蔓延到时新的青花瓷,已有多次报道的觚就是证明,其造型仿自商周青铜器。高足杯虽为元代新出,形制居然也有特例。如河北定兴窖藏梅月纹的那只(图7),杯身一如宋代斗笠碗,圈足则被拉成长柄,略如竹节。定兴窖藏里,还有抄手砚等文具,其主人的士大夫身份应可认定。

前述定兴高足杯胎白壁薄,釉质如玉,装饰简洁淡雅。北京后英房元代居住遗址出土的青花盘与之风范相同。盘壁仅厚一点五毫米,盘口呈八瓣莲花形,盘心绘折枝的松、竹、梅各一枝,图案洗练清逸,花纹发色淡雅,仿佛士大夫在自况自喻。博雅的简报撰写者、考古学大家徐苹芳特地指出,如果不是发现在这里,此盘“很容易被认为是明代成化时期的青花”,而成化青花则素以优雅著称。从后英房遗址的格局和出土的许多“文玩”判断,其主人应是汉文化修养很深的达官贵人。

在世界陶瓷史上,元青花地位崇高。原因不但有作品精彩,还有从十四世纪中期开始,域外就开启了对中国青花持续四百年的模仿,白地蓝花的器物也逐渐成为全球产量最高的陶瓷品类。元青花还是当世藏家的宠儿,二○○五年,鬼谷下山图罐(图8)以折合两亿三千万人民币的价格成交,创下中国瓷器的历史高价,更令元青花名扬四海。不过,元青花当年的声誉远不及今日,起码在中国没有引来普遍的赞誉。除了《岛夷志略》提到外销的青花之外,现存的元代文献再无青花消息。十四世纪描述过的,仅知一三八八年成书的《格古要论》,可作者曹昭的考语极恶,狠巴巴地说:“元朝……有青花及五色花者,且俗甚矣!”留存的古代文献大多出自文人士子笔下,评价一定会带有他们的文化色彩,难免褊狭。但由此仍能知晓,当年至少有一些士大夫鄙视迥异两宋典范的青花瓷。

经过几十年的烧造,按说今存元青花应当很多,但国内的出土和传世都不够丰富,不能展现当年的生产规模。原因在于蒙古族的尚薄葬和明初对蒙元官府文物的大破坏。尚薄葬,导致墓葬出土有限(中国的出土主要得自窖藏),大破坏,带来官私传世不多。关于这些史实,在以后的《故事》里将作解说。这里,仅略谈元青花在国内的传世。故宫收藏了海量的古代文物,可无论北京还是台北,元青花均非旧藏(北京的十多件都是晚近购入的)。宫廷收藏门槛很高,对于元青花,帝王和社会上层持有的那些才配入选,但它们全无踪影,而御窑明初考古和故宫明初旧藏,又见证着明初帝王对青花的喜爱。这样,故宫无元青花旧藏就兼具双重意义:既是明初大肆毁坏蒙元官府文物的证明,又是上层持有的元青花每每采用官府设计的理据。