克兰河东侧不稳定斜坡地质灾害发育特征及防治措施设计研究

吕乔森,周建伟,董玮玮

克兰河东侧不稳定斜坡地质灾害发育特征及防治措施设计研究

吕乔森1,2,周建伟1,2,董玮玮3

(1.新疆地矿局第一水文工程地质大队,新疆 乌鲁木齐 830091;2.新疆地质工程勘察院,新疆 乌鲁木齐 830091;3.新疆乌鲁木齐市城市规划设计研究院,新疆 乌鲁木齐 830000)

以克兰河东侧不稳定斜坡为研究对象,通过分析其典型的区域地质背景条件(地形地貌、地层岩性、地质构造),以及崩塌灾害发育特征、崩塌灾害概况和崩塌灾害发展趋势,研究漂石层崩塌和碎石层崩塌的防治措施,即:采用崩塌体削方、混凝土挡土墙、被动防护网、钢筋混凝土桩板墙、漂石清理及镶补支护等手段组成。研究得出的防治措施可供其他类似的崩塌地质灾害防治参考。

冰水沉积层;漂石层崩塌;防治措施

赋存于冰水沉积层的崩塌地质灾害是新疆北部及高海拔海相沉积地层中较为常见的崩塌发育形式。以新疆阿勒泰市典型的克兰河东侧不稳定斜坡为研究对象,通过分析其崩塌地质灾害发育特征,进而制订出科学合理的灾害防治措施,可供其他类似地层发育的崩塌灾害防治参考。

1 区域地质背景条件

1.1 地形地貌

研究区位于阿尔泰山脉中段南麓低中山区阿勒泰市区东侧将军山下,所在区域地貌类型东部为低中山地貌,西部为河谷地貌。阿勒泰市座落于较狭窄的克兰河河谷中,呈近南北向带状分布,市区三面环山,沿克兰河向南开口。总体地势北东高、南西低,平均海拔1 100~1 300 m,市中心是东、西两侧高,中部克兰河河谷最低,克兰河谷为北高南低,河谷纵坡度在12‰左右。

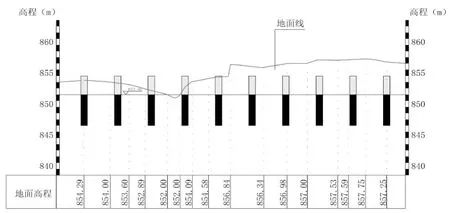

研究区呈近南北向展布,地形东高西低、北高南低,危险边坡坡顶海拔高度885.71~901.1 m,坡脚海拔高度847.08~869.69 m,高差20.83~41.2 m,坡向279°~290°,坡度27°~35°,漂石层陡坎坡度在35°~80°之间。

研究区东部属低中山地貌,地形东高西低、北高南低,海拔高度899~989 m,相对高差90 m,坡向282°~291°,坡度20°~35°。

1.2 地层岩性

研究区出露地层主要为古生界泥盆系中统沉积变质岩夹变质基性火山岩以及新生界第四系中更新统冰水沉积层、残坡积层和全新统冲积层等,从老到新简述如下:

1.2.1 泥盆系中统阿勒泰镇组(D2a)

岩性为一套沉积变质岩夹变质基性火山岩[2],由灰黑色黑云绢云石英片岩、黑云绢云片岩组成,产状220°~225°∠55°~65°,由北向南地层产状逐渐变陡近于直立。

地层岩性较硬、性脆,节理裂隙发育,风化破碎强烈。主要发育三组裂隙,第一组裂隙产状为292°~310°∠45°~90°,间距0.4~1.2 m,裂缝宽为1~35 mm。第二组裂隙产状182°~235°∠61°~85°与边坡走向近于垂直,间距0.36~2.0 m不等,裂缝宽一般为1~30 mm。第三组裂隙产状215°~300°∠32°~85°与边坡走向斜交,间距0.22~1.64 m,裂缝宽为5~80 mm。

1.2.2 第四系(Q)

第四系主要为中更新统冰水沉积层、全新统冲积层和残坡积层。

(1)中更新统冰水沉积层(Q2fgl)

该地层沿克兰河左岸由研究区以北至研究区南边界一带分布,组成克兰河三级阶地,分布在研究区危险边坡上部,为研究区主要灾害地质体。岩性主要为漂石,直径为0.4×0.8×0.9~0.8×1.2×1.3 m,大者为0.86×2.2×1.2 m,含砂砾石,磨圆度较好,分选性差,孔隙被砂砾石充填。根据现场试验,渗透系数0.002 2~0.003 6 cm/s。漂石表层风化强烈,地表可见漂石风化物。经长期暴雨冲刷、地震和人类工程活动等因素影响,边坡上部漂石层裸露,裸露漂石层一般厚为5.2~14.7 m,前缘陡立临空,坡度一般在35°~80°之间,稳定性差。漂石底部被掏蚀后滚落于坡脚或高悬于陡坡上,威胁着居住于坡脚的居民及其财产安全。

(2)上更新统残坡积层(Q3edl)

该地层分布于研究区内危险边坡下部和低中山坡脚一带,危险边坡下部残坡积层岩性由棱角状角砾、片石组成,分选性差,粒径多在0.1~0.2 m,厚度一般为0.2~9.0 m,厚度变化较大,一般是向边坡下部该层厚度逐渐变大。地表植被不发育,坡度在27°~35°之间,坡体下部残坡积物稳定性差,在雨水冲刷等外力条件下易发生塌落。根据现场试验,该地层渗透系数0.000 4~0.005 6 cm/s,天然容重23.7 kN/m3,饱和容重24.7 kN/m3。

低中山坡脚一带残坡积层岩性由含棱角状块石、片石和粉土构成,结构松散,灰黄色为主,地表植被较发育,坡度为20°~35°,厚度约0.5~5 m,稳定性较好。

(3)全新统冲积层(Q4al)

该地层分布在现代河床及两侧。两侧宽度200~800 m不等,高出河床2~4 m。岩性为漂石夹粗砂,漂石层厚4.2~5.4 m,最厚达20 m,粗砂层厚3.6 m。

上述第四系松散地层,尤其是危险边坡上部和下部的松散冰水沉积漂石和残坡积碎石层,为边坡地质灾害的形成提供了条件。

1.3 地质构造及区域地壳稳定性

研究区属于天山—兴安地槽褶皱区(Ⅰ级单元)、阿勒泰地槽褶皱系(亚Ⅰ级单元)、喀拉额尔齐斯褶皱带(Ⅱ级单元)、克兰复式向斜(Ⅲ级单元)的次级构造单元—克兰褶皱束的北西段,即阿勒泰复向斜(Ⅳ级单元)。由于构造运动的多期性及不同期次构造的复合、叠加,致使本区褶皱构造的规模大小悬珠、形态类型多种多样,断裂纵横交错,地层岩石强烈挤压破碎,小型构造异常发育,构造的总体面貌相当复杂。研究区基本地震烈度值为Ⅵ度,地震动峰值加速度为0.05 g,区域地壳稳定性属基本稳定区。

2 地质灾害发育特征

2.1 崩塌灾害的发育特征

依据专项勘查报告,研究区内发育的地质灾害类型为土质崩塌,其包括漂石层崩塌和碎石层崩塌。

2.1.1 漂石层崩塌特征

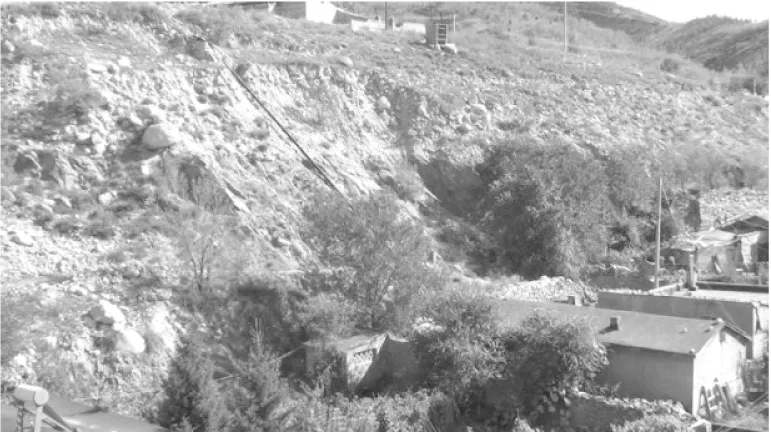

本研究区漂石层崩塌发育强烈,斜坡整体坡度35°~45°,局部较陡,约50°~85°,坡向279°~290°,漂石一旦失稳,对坡脚下为居民及其财产构成很大威胁,如图1所示。边坡范围南北长约450 m,东西宽在60~120 m之间,通过钻探和探井揭露其厚度在5.2~14.7 m之间(见图1)。

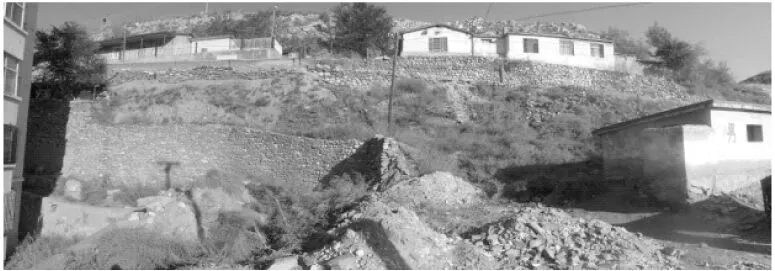

2.1.2 碎石层崩塌特征

碎石层崩塌XP2位于研究区中部基督教堂西侧,坡长10~30 m,坡宽65 m,坡向290°,平均厚度约10 m,体积约为30 400 m3,为小型崩塌。前缘陡立,后缘基岩出露,北侧周界为地形平缓区域,南侧周界基岩出露。碎石层崩塌XP2土体岩性为碎石,前缘地带由于修建居民区,对坡脚切坡后形成直立陡坎,高约13 m,如图2所示。该碎石层崩塌XP2坡体上部有一处废弃的下水道口,下口位于碎石层崩塌XP2坡体上,雨季东部斜坡汇集的地表水体部分经该废弃的下水道口向下排泄流经XP2斜坡体坡面,造成地表水体渗入斜坡土体内,对斜坡的稳定性造成不利影响。

图1 现状边坡漂石崩塌

2.2 崩塌灾害概况

2.2.1 崩塌灾害灾情和险情分级

崩塌灾害坡脚为阿勒泰市常住居民区,人员活动频繁,因此潜在受威胁人数相对多,据现场调查访问,潜在威胁居民191户约550人、砖混结构房屋142间,土木结构房屋65间,楼房3栋约2 880 m2,可能造成的经济损失约0.55亿元,根据《县(市)地质灾害调查与区划基本要求实施细则(修订稿)》中地质灾害灾情和险情分级标准表(见表1),险情等级为大型。

图2 碎石层崩塌XP2

严重程度死亡人数(人)受威胁人数(人)直接经济损失(万元)潜在经济损失(万元)小型<3<10<100<500中型3~1010~100100~500500~5000大型10~30100~1000500~10005000~10000特大型≥30≥1000≥1000≥10000

2.2.2 崩塌灾害形成机制

地质灾害的形成机制包括内因和外因两个方面,它们相互联系、相互补充,并由各种因素综合确定的。其中内因方面的因素包括地质构造因素、地层岩性因素、地形地貌因素等,外因方面的因素包括地震、持续强降雨、融雪入渗、水流冲刷作用和人类工程活动等。限于篇幅,在此不再一一赘述。

2.3 崩塌灾害发展趋势

根据专勘报告提供的变形监测结果,危险性边坡体位移在0.04~0.60 mm之间,说明在勘查期间危险性边坡是基本稳定的,根据灾害的发生具有突发性强、过程短促、在成灾前一般无明显征兆等特点,由于监测时间的局限性,一般在较短的时间内很难监测到危险性边坡有较大的位移变化。

根据危险性边坡目前存在的现状以及崩塌历史,可看出危险性边坡是在向不稳定的趋势发展的。

随着时间的推移、地震作用、气象水文及人为因素等,影响危险性边坡稳定的不利因素的不断加强,危险性边坡稳定性将会不断下降,危险性也将日益加大。随着研究区周边人类工程活动的持续进行,人类工程活动影响日益加剧,振动荷载、人为破坏等均成为危险性边坡向不稳定方向发展的重要诱发因素。

3 综合防治措施设计

研究区内发育的地质灾害类型主要为崩塌地质灾害,主要发育漂石层崩塌和碎石层崩塌。针对成灾体的致灾特性以及空间分布特征,对漂石层崩塌采用削方、镶补、被动防护网相结合的综合防治设计,对碎石层崩塌可能引发的失稳采用桩板墙进行防治设计。

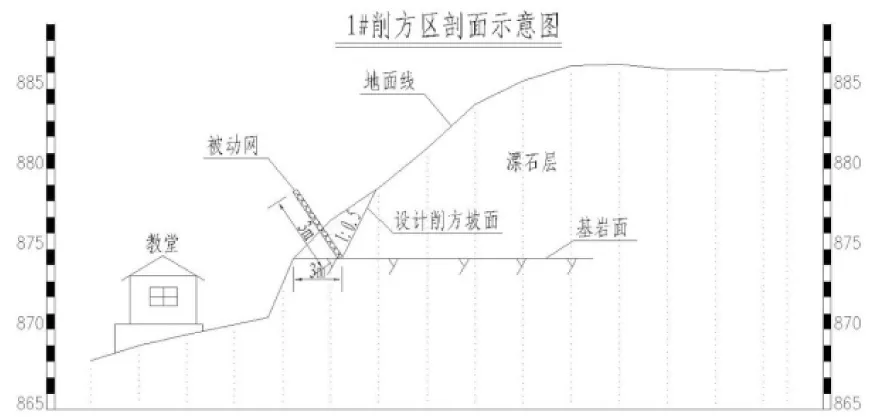

3.1 崩塌体削方

研究区内基督教堂东侧斜坡,因坡脚紧邻居民房屋及教堂,无修建拦挡措施的施工场地,教堂东南侧斜坡基岩上覆漂石层厚度为2~9 m。为彻底消除该斜坡漂石层崩塌,设计对该斜坡自教堂大门后至南端漂石层进行削方,对基督教堂范围东侧斜坡沿基岩进行局部削方,形成一定宽度的工作面,用于设置被动防护网,如图3所示。削方开挖的漂石层土方就近按设计坡度及厚度回填至斜坡东侧的一条自然沟道内。通过以上防治工程措施,将彻底消除该段斜坡漂石层崩塌对坡脚居民及房屋的威胁。

图3 1#削方工作面剖面示意图

3.2 混凝土挡土墙

研究区内东南侧存在一条南北向的自然沟道,设计在该沟道内回填西侧坡面削方的漂石层土方。为最大限度的回填削方开挖的土方,同时确保回填土方不引发和产生新地质灾害和地质环境问题,设计在自然冲沟沟口顺地势修建一座混凝土挡土墙。

挡土墙采用C20混凝土浇筑,长度14 m,墙体高度2.5 m,基础埋深1.7 m,顶宽0.6 m,底宽2.6 m,胸墙坡度1:0.4,背墙为直立,墙顶设置长4.0 m,深度0.5 m的排水口。墙体距基础面以上1.3 m设置单层排水孔,孔径0.1 m,采用PVC管,排水孔坡度为5%,挡墙下游两侧设2 m宽砼直立边墙,末端设深度为1 m的砼斜齿墙,齿墙下游抛填粒径大于30 cm的卵石防冲消能。设计剖面图见图4。

图4 混凝土挡土墙设计剖面图

3.3 被动防护网

研究区内的斜坡崩塌呈带状分布,且坡脚下紧临居民房屋,大型机械无法开展作业,亦无场地进行拦石墙的修建,因此沿崩塌发育带设计采用技术成熟、防治效果好、占地小、扰动低、施工快的被动柔性防护网进行崩塌落石拦截[2-3]。根据研究区内崩塌发育斜坡的地形地貌,被动防护网分为4道,第一道(1#)从研究区北侧边界开始至研究区中北部一条东西向自然冲沟;第二道(2#)从研究区东西向自然冲沟开始至基督教堂北侧;第三道(3#)基督教堂范围以东的坡面;第四道(4#)位于研究区南侧便道东北侧斜坡,从便道东侧旱厕至西侧居民房屋处。

1#、2#被动防护网设计采用RXI-050型环形被动网,防护能级为500 kJ,被动网设计高度为5 m,采用R7/3/300规格环形网块(由直径为3 mm钢丝盘结7圈编织而成,网孔内切圆直径300 mm)。3#被动防护网设计采用RXI-050型环形被动网,防护能级为500 kJ,被动网设计高度为3 m,采用R7/3/300规格环形网块。4#被动防护网设计采用RXI-025型环形被动网,防护能级为250 kJ,被动网设计高度为3m,采用R5/3/300规格环形网块。整个被动网防护系统由钢柱、支撑绳、拉锚系统、缝合绳组成。

3#被动防护网横断面如图5所示。

图5 3#被动防护网系统横断面图

RXI-050型环形被动网的上、下支撑绳采用φ22单绳,上拉锚绳采用φ18单绳,侧拉锚绳采用φ18双绳,下拉及中间加固拉锚绳采用φ18单绳。RXI-025型环形被动网的上、下支撑绳采用φ18单绳,上拉锚绳采用φ16单绳,侧拉锚绳采用φ16双绳,下拉及中间加固拉锚绳采用φ16单绳。缝合绳均采用φ8钢丝绳。被动网基础采用C20混凝土现浇构件,尺寸为:深1.0 m,宽0.6 m,长0.8 m,间距为10 m。钢柱采用20号工字钢加工,规格型号选用GZ-20-5(1#、2#)与GZ-16-3(3#、4#),地脚螺栓选用D1 000~M32×1 000型螺纹钢筋。侧拉锚杆选用2φ16×3.0钢丝绳锚杆,其直径不小于16 mm,弯折后用绳卡或铝合金紧固套管固定,并在固定后的环套内嵌套鸡心环,以防侧拉锚绳张紧后接触点应力集中。考虑到研究区内崩塌危岩体的块径大小,在钢丝绳网后敷设钢丝格栅,并用铁丝绑扎固定。

图6 抗滑桩横剖面布置图

3.4 钢筋混凝土桩板墙

研究区内基督教堂西侧的碎石层崩塌(XP2),坡脚直立,其在特殊工况下可能发生整体垮塌,直接威胁坡顶基督教堂和坡脚一桩6层居民楼的人员和建筑物的安全。设计在碎石层崩塌坡脚设置钢筋混凝土桩板墙,在坡面设置浆砌石护坡对其进行防治。

基于场地条件及斜坡主滑方向,抗滑桩采用矩形断面形式,长1.5 m(侧面,与主滑方向平行)、宽1.0 m(正面,与主滑方向垂直),从低保户砖房南边界陡坎处开始,由北向南展布,至通往教堂台阶处结束,轴线总长约45 m。共布置抗滑桩10个、挡土板27块,如图6所示。

抗滑桩桩身采用钢筋混凝土现浇,混凝土标号C30,受力主筋除迎坡面第一排为HRB335φ32钢筋外,其余为HRB335φ28钢筋;构造配筋采用HPB300φ12钢筋,箍筋采用HPB300φ12钢筋。桩孔施工采用人工挖孔,施工过程中视地层情况进行锁口护壁。

基于现场踏勘与边坡稳定性分析结果,本次设计采用钢筋混凝土预制挡土板形式,板厚0.3 m,板长4.96 m,板高0.9 m,采用C30砼,纵向受力筋采用HRB335φ16钢筋,箍筋采用HPB300φ8钢筋,纵筋合力点到外皮距离(保护层厚度)为35 mm。两桩间设置挡土板3块,共27块。挡土板两侧各750 mm位置预留吊装孔,吊装孔为圆形,直径φ=100 mm,板安装完毕后吊装孔可作为泄水孔使用,挡土板板横向接头间预留40 mm做伸缩缝,内部填充高压闭孔塑料板,外填抹砂浆。地面以上的桩板式挡土墙后0.50 m以内换填透水性强的砂石料做为反滤层,粒径1~20 mm,换填深度3.0 m。

3.5 漂石清理及镶补支护

根据现场踏勘实际,研究区划分为两个漂石清理区,分别位于内基督教堂以东的斜坡南侧临时便道以北的斜坡,其斜坡均存在稳定性差、松动、具有临空面的漂石。为防止雨水形成的坡面流对其长期掏蚀引发失稳,设计对危岩进行人工清理,清理采用人工直接搬运;对于体积较大的漂石,先采用机械破碎方式解小,再由人工进行清理。对于体积大且具有临空面的漂石采用浆砌卵石镶补支护的方式对其进行固定和防治。

3.6 铁丝围栏及警示牌

为防止人员及牲畜进入斜坡发生危险和踩踏成漂石崩塌,应在坡顶设置混凝土基础角钢立柱铁丝围栏。在斜坡坡顶和坡脚位置设置警示牌。

4 结语

(1)研究区所在位置高差大、坡度陡,崩塌主要蕴育于中更新统冰水沉积层(Q2fgl),崩塌体主要由漂石构成。漂石底部被掏蚀后滚落于坡脚或高悬于陡坡上,威胁着居住于坡脚的居民及其财产安全。此外,赋存于上更新统残坡积层(Q3edl)坡体下部残坡积物稳定性差,在雨水冲刷等外力条件下也易发生塌落,形成崩塌灾害。

(2)克兰河东侧不稳定斜坡的崩塌灾害险情等级为大型,根据危险性边坡目前存在的现状以及崩塌历史,可看出危险性边坡是在向不稳定的趋势发展的。

(3)针对漂石层崩塌和碎石层崩塌,设计采用崩塌体削方、混凝土挡土墙、被动防护网、钢筋混凝土桩板墙、漂石清理及镶补支护等手段进行防治。通过近一年的检验,目前防治措施运行良好,基本消除不稳定斜坡上崩塌灾害构成的威胁。

[1]周云霞,马文鹏. 阿勒泰骆驼峰变质枕状玄武—细碧岩[J].新疆地质.1991,9(1):80-93.

[2]阳友奎,周迎庆,姜瑞琪,等. 坡面地质灾害柔性防护的理论与实践[M]. 北京:科学出版社.2005.

[3]中华人民共和国铁道部. TBT-3089-2004.铁路沿线斜坡柔性安全防护网[S]. 北京:铁道出版社.2004.

2016-08-14

吕乔森(1986-),男,福建古田人,工程师,主要从事地质灾害预测与防治方面工作。

P641.21

A

1004-1184(2017)02-0160-04