高等院校招标采购中串通投标的博弈分析

杜兴华

(南京大学 江苏南京 210008)

高等院校招标采购中串通投标的博弈分析

杜兴华

(南京大学 江苏南京 210008)

运用博弈分析的基础理论,分析当前高等院校招标采购活动中各方市场主体的行为动机,在缺乏监督约束的条件下,市场主体选择围标串标的可能性大,以此分析个体行为模式和制度发展之间的相关关系,重点关注高等院校政府采购项目负责人在采购招标过程中行为失范的深层次原因,通过政府采购制度设计创新,解决采购人规范化执行招投标制度内在动力不足的问题,提出有效治理腐败和规范高等院校招标采购市场秩序的措施。

政府采购; 串通投标; 博弈分析

0 引言

采购是商品交换的一个重要环节,最初主要是个人采购和家庭采购。公开招标采购最早起源于英国,随着经济全球化的发展,招标采购制度成为一种国际惯例。1979年在关贸总协定(东京回合)谈判中制定《政府采购守则》,是一种非强制性规定。后来世贸组织《政府采购协议》等一系列国际协议的签署,推动了政府采购的发展和国际化进程。如今,招标采购在市场经济国家的大额采购活动中,特别是使用公共资金进行的采购活动中被广泛采用,招标采购制度已形成一整套完备的体系和运作方式,成为各国政府和企业共同遵循的国际惯例和规则。我国自1998年高等院校扩招以来,在教育主管部门力促之下,逐步形成了财政拨款为主、多元化投资主体和经费筹措的格局,基本建设规模不断扩大,改善原有校舍和教学科研设施,以及教材图书药品物资等采购需求持续增长,在高等院校实施招标采购活动中出现了很多问题,既有市场发育不够成熟和市场监管不到位的因素,也有一些高校负责基建和采购工作的党员干部自身原因,心存侥幸难抵诱惑,钻政策和法律的空子,滥用权力寻租受贿,给单位和国家造成重大损失。本文选取高等院校招标采购活动中普遍存在的串通投标现象,运用博弈论理论视角对参与市场各方主体行为进行分析,重点提出规范高校招标人行为的对策建议。

1 高等院校招标采购中的串通投标

高等院校招标采购是一个利益争夺的竞技场,各类市场主体都将招投标过程看作是一个竞相逐利的舞台,由于管理体制不顺、政策法规滞后和监管制度执行不到位,引发了许多问题,如规避招标、明招暗定、串通投标、强迫中标单位在政府采购中标合同之外满足项目业主种种不合理要求等。尤为严重的是,当前我国高等院校招标采购活动中围标串标现象时有发生,严重违反了公平、公正、择优的原则,扰乱了政府采购市场秩序,严重破坏了招标采购制度竞争机制作用的发挥。

1.1 串通投标的表现形式

串通投标又称“围标串标”,是伴随着商品经济的发展而出现的一种社会现象,通过不正当竞争的方式进行合谋,以达到中标的目的。我国《关于禁止串通招投标行为的暂行规定》规定:“串通招投标,是指招标者与投标者之间或者投标者与投标者之间采用不正当手段,对招投标事项进行串通,以排挤竞争对手或者损害投标者利益的行为。”在高等院校招标采购活动中串通投标行为的表现形式多样,主要类型有:①轮流坐庄。多发生在一些特定的交易领域和在一定期限内的多次招标项目中,这种串通行为严重侵害了自由竞争的机会。在长期有组织的串通中,通过事前达成协议,根据议定的规则,参与高等院校政府采购投标的各方依次都能成为中标人。②陪标,也称掩护投标。有些竞争投标人虽然同意投标,经串通后故意使自己的标书不被接受,具体的方法是通过所报投标价格太高,或者包含特殊内容而不被招标人接受,实际是为了制造并呈现出一种竞争投标的假象。③投标人事前达成市场分割的协议。相互之间协商同意在特定的交易领域,或针对特定的产品,彼此间不竞争,只在分配给自己的市场领域范围内投标。这种做法减少了招标人在市场上择优选择的机会,不能达到资源的优化配置。

1.2 串通投标的分类

高等院校招标采购的招标人与投标人串通需要存在主观意图和客观行为。

1)招标人参与串通投标。招标人如果参与串通,往往是在招标人与投标人之间串通,并由招标人起主导作用。招标人(或者中介机构)与投标人串通,一般有以下几种类型:一是招标人或中介机构与投标人相互勾结,将投标人等有关信息透露给特定的投标人,为其围标串标提供方便。二是事后变更。在实行低价中标的招投标中,招标人与投标人串通,由投标人超出自己的承受能力以较低价格投标,中标后再由招标人通过设计变更等方式给予投标人额外的补偿。目前,政府采购工程建设合同签订后实施变更的占很大比例,给投标人恶性竞争留下可乘之机。三是设置障碍。招标人或中介机构在招标公告和招标文件中抬高门槛,对意向中的特定投标人予以量身定做,对投标人的资质、业绩等方面提出超高要求,排斥潜在投标人,有的甚至根据投标人的标书设置条件,以使特定投标人中标。

2)投标人串通投标。投标人往往会选择串通投标,根本原因是许多高等院校招标采购项目招标人都倾向于内定中标人。投标人与招标人之间的关系,一般来说还是招标人占据主导地位。投标人主导的串通投标主要有三种表现形式:一是投标人之间串通。投标人之间约定,用轮流坐庄的方式,或者是陪标补偿型的方式,抬高或者压低投标报价,以捞取超额利润。由约定投标人中标后,给予未中标的其他投标人以陪标费等。二是投标人与评标专家串通。在现有高等院校招标采购评标模式下,如果有评标专家希望哪一份标书不能中标,只需认真评审想要发现一些问题令其废标的可能性很大,评委的自由裁量权过大,给评委专家与投标人之间串通创造了条件。三是投标人与招标代理机构串通。在高等院校招标采购活动中,采购代理机构执行采购业务是承接公共财政支出与采购市场的桥梁,招标代理机构能否发挥作用直接关系着公共采购是否能够实现采购目标的关键。招标代理机构可以在招标文件中预先设置好一些陷阱,相关条款含糊不清,针对不同的对象和需要,为以后的操作操纵留下空间。

2 高等院校招标采购中市场主体之间一般博弈分析

从博弈论的视角看,人类行为的背后包含了丰富的博弈关系。因此,高等院校招标采购也同样充满了各种博弈关系。博弈论研究方法强调个人理性,不论是“完全理性”假设,还是“有限理性”假设[1],都强调在给定的约束条件下追求效用最大化。在政府采购市场里,假设有N个人参与投标,在给定其他投标人策略条件下,每个投标人选择自己的最优策略,所有参与投标人的策略一起构成策略组合。如果把采购过程看作一个博弈,招标人的选择不仅取决于自己的信息,还取决于对其他可能投标人信息的判断;而所有投标人的选择不仅取决于自己的信息和招标人公布的信息,还取决于对其他投标人信息的判断。

2.1 招标人和投标人的博弈

高等院校招标采购,是招标人通过引入竞争机制,从众多的投标人当中选出合格能胜任,并且性价比最高的投标人,来承接工程建设或者提供相应的产品,从而实现招标人利益最大化的目标。在此过程中,招标人、投标人双方都需要面对利益分配的矛盾和冲突,招标人主要考虑选择何种采购方式更能吸引好的供应商,即具有合理报价、质量可靠、工期较短、信誉较好的投标人。而投标人之间的竞争和博弈更是市场竞争的核心内容。投标人是高等院校政府采购市场最重要的利益主体之一,不但面临着各个投标人之间的竞争,还要与招标人斗智斗勇。各个供应商在市场竞争中,能否顺利中标、能否取得可观的利润,既要依靠自身的实力,很大程度上也得依赖投标方面的技巧,需要适时做出是否投标和如何投标等决策。

对招标人而言,高等院校招标采购本质上就是一种能够充分实现节省资金的定价机制,多个投标人通过以价格竞争为主要手段的竞争,以获得唯一的中标机会。通过招标采购的机制,实现了从买卖双方平等的一般市场地位向招标人买方市场地位的转换,招标人在市场竞争中确立了优势地位,最终可以择优选择合理低价的交易对象。在高等院校招标采购中普遍采用密封价格招标这样的制度设计,就是为了迫使供应商理性选择“降价策略”。当然,投标人之间也可以约定都不选择降价,这要在事先进行谈判达成协议,但这种没有约束的约定不能保证其中的一方不采取措施,而且,现行的制度设计也不允许,因为符合围标串标行为特征的都是违法的。

2.2 招标方在谈判中的主动地位

采购招标就是要设计一个好的制度,解决信息和激励问题,节省成本,降低交易费用,通过讨价还价,实现资源优化配置。竞争还有助于供应商提高技术和管理水平,采用先进的技术和工艺,否则将被迫退出市场。

在高等院校招标采购实践中,供应商与业主之间进行讨价还价。供应商作为投标方都希望能够从业主招标方手中多得到一些费用,而业主作为招标方则希望尽可能地降低价格。通过进行竞争,从中择优,最终达成交易协议。供应商的利润取决于他们的讨价还价能力。在完全信息博弈条件下,双方经过讨价还价很快就可以达成协议。而现实世界中的信息是不完全的,业主并不知道供应承包商的实际成本,供应承包商也不知道业主愿意出多大的价格。如果双方都不肯作出让步,结果很容易陷入僵局。谈判在高等院校采购投标过程中是不可或缺的,招投标双方客观上存在此消彼长的利益冲突。双方经过谈判解决利益冲突和分歧,寻找和发现共同的利益。如果谈判破裂达不成任何协议,招投标各方都将一无所得。高等院校采购招标人代表,大多的是政府任命的官员和公职人员,而政府官员、公职人员在参与这些谈判的时候却没有降低工程成本的动力。在定标、签订合同时依据中标价格,进行必要的、讨价还价的谈判时,招标方往往占主动地位。

2.3 投标人数

从理论上讲,政府采购招标需要选择要价最低的供应商中标。假设招标采购采用的是一级密封投标,让每个投标者独自进行投标,招标人在规定的时间打开所有投标,选择最低报价的投标人中标。这时,不同投标人之间就是在进行一场博弈。每个投标者都不知道其他投标者的实际成本,投标人在选择报价时就面临选择困境:自己的报价越低,能够中标的可能性就大;而以最低的价格中了标,利润就越小。每个投标人的标价取决于他的生产成本,一般来说,投标报价和成本之间的差值随着总投标人数的增加而减少。这就是说,在高等院校招标采购活动中,让更多的企业参加投标,对高校来说是一件有利的事情。

高等院校招标采购现阶段仍处于“买方市场”格局,短期内也不可能有根本性的改变。特别是一些高校基本建设工程项目在进行招标时,有不少投标人参与竞争,市场竞争十分激烈。一般来说,投标人越多,招标人能得到的收益就越高。因此,让更多的人加入竞标是招标方的利益所在。投标人数越多,竞争越激烈,对招标人而言,就有可能以一个较低的出价获得符合要求的工程或产品,最大限度地实现投资收益。对投标人而言,中标可能性就越小,预期利润也就越少。根据理性经济人假定,参与投标的投标人是为了实现自身经济利益的最大化,理性的投标人不会以低于成本的报价去投标。现实生活中,虽然也不排除会发生个别的低价抢标的特殊事例,往往在低价中标后在合同执行过程中高价索赔,这种情形需另当别论。一般情况下可以得出的结论是投标人数的增加对降低招标费用是有效的。

如果一项工程所有投标人的投标费用之和大于投资节省的效益,对于全社会而言也是一种社会资源和财富的浪费。因此,既要保证合理适度的市场竞争,发挥招标采购配置资源和节省投资的优势,又要将投标人数控制在合适的水平,不至于使招标采购的社会成本过高,超出一定的界限反而会造成社会资源浪费。

3 高等院校招标采购中串通投标背后的利益交易

一般来说,博弈可分为静态博弈和动态博弈。静态博弈是指参与人同时选择行动,或者参与者的行动虽然有先后顺序,但后行动者不知道先行动者采取什么行动,因而可视作为同时行动。动态博弈是参与人行动有先后次序,并且后行动者能观察到先行动者的行动。许多高等院校在组织招标采购的实践中,招标采购项目有的是一次性的,也有的是成系列的。因此,招标采购中的博弈有的是一次性静态博弈,但更多的却不是一次性的,有些时候静态博弈也可以转变成为动态博弈,投标人之间可以通过协商结成同盟或合谋。在市场监管不力的情况下,这种合谋会进一步发展成为陪标和围标。

3.1 串通投标行为的博弈分析

招标采购市场主体之间的博弈,包括招标方与投标方的博弈,也包括投标方与评委之间的博弈和市场监管方与招投标市场主体之间的博弈等,可以用囚徒困境模型来简要分析说明其中一些现象。

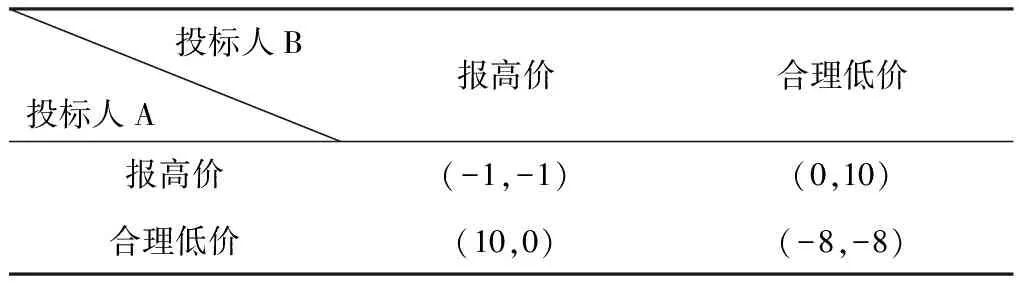

第一种情况:投标人之间的博弈(以价格作为定标的唯一因素的最低价中标法为例)。

假定在某一高等院校政府采购招投标活动中只有两个投标人的情况下,招标公告及评标细则可以明示:如果两人都出低价,都可能中标,但由于低于成本,投标人的实际效用为(-8,-8);如果一个报合理低价,一个报高价,报合理低价的一方中标,投标人效用分别为(10,0)或(0,10);如果两方都报高价,则可能都不中标,由于存在投标成本,投标各方的效用为(-1,-1)。见表1。

表1 两个投标人A、B投标报价的策略空间

根据模型,在给定A出价为合理低价的情况下,B的最优策略也应当是合理低价。这样,每个投标方都将选择合理低价。这不仅是一个纳什均衡,而且是一个占优策略,对招标人是理想的结果。因此可以得出的结论是,对于招标人来说,设计出一种好的高等院校招标采购制度安排,就应当是一种纳什均衡,这样才能自动实施并真正发生效力。对于投标人来说,不管对方报高价,或者是报合理低价,占优策略都是选择报合理低价,如果市场上所有的投标人都竞相压价,结果肯定对投标人全都不利。在高等院校招标采购活动中,投标企业面对竞争激烈的买方市场,为了求得生存,投标人之间串通投标往往会成为行业内约定俗成的“潜规则”。如果出现投标人互相串通的情况,在投标前达成一致,统一报高价,招标人受损。招标人为了实现自己利益最大化,就有必要在招标信息等方面,控制投标人互相串通。

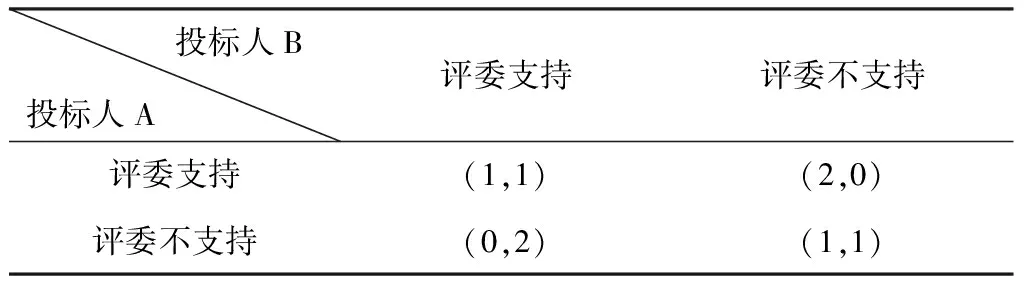

第二种情况:投标人与评委之间的博弈(以评委作为中标的决定因素为例)。谁取得评委的支持,谁中标,评委支持率相同时,均有中标可能。投标人实际效用如表2。

表2 两个投标人A、B争取评委支持的策略空间

据此得知,投标人越是取得评委的支持,越有利于自己。投标人合理的行为选择是与评委串通。因此,招标人需要采取措施,在确定中标前,隔离投标人与评委之间的联系。

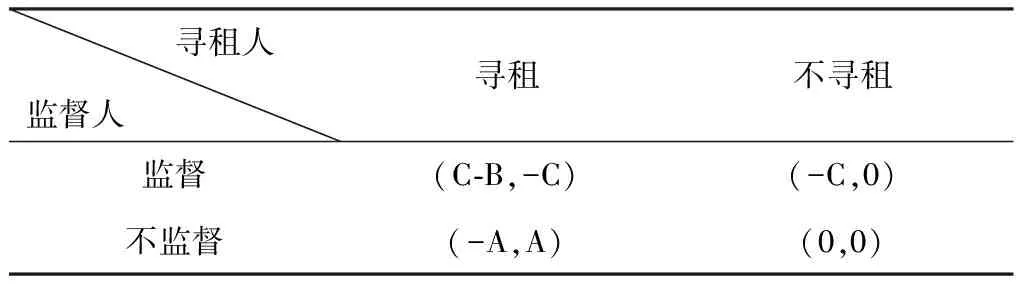

第三种情况:招投标监管机构的寻租博弈。按现有管理体制,高等院校招标采购过程会受到招标人主管部门、市场交易管理部门、财政审计和纪检监察部门等各个方面的监督监管。在招投标各方主体与市场监督者之间存在许多寻租空间,监督者与被监督者之间的行为,也是一种博弈[2]。

招投标监督寻租博弈的局中人包括广义的监督人和寻租人双方。监督人的策略是监督或不监督,寻租人的策略是寻租或不寻租。假设只要监督人实施监督,寻租就会被发现,其中,A为所寻租金,B为监督成本,C为寻租成本(包括被发现后的罚金)。策略空间如表3。

表3 监督人与寻租人的策略空间

假定市场参与各方、监督机构的监督人员均为有限理性的经济人。在这个博弈中,寻租成本越高,寻租人寻租的概率越小;监督成本越高,寻租人寻租的概率就越大。产生的租金越多,监督人越重视,实施监督的概率越大,被查处的可能性也就大,寻租人就不敢寻租了。因此,在高等院校招标采购实践中,越是重点工程或采购项目,招标就相对比较规范,而一些小的采购项目,则更容易搞假招标。

监督人是否会选择与寻租人合谋,取决于监督人的违规成本,也就是他所能感受到的威胁。比如,纪检监察机关会通过对高校基本建设项目和物资采购的招投标实施情况检查来考核行政监督部门监督人的工作。在监督人履职过程中,寻租人是否会寻租,监督机关是否派监督人进行监督,纪检监察机关是否会对监督的工作进行检查考核,这些都可以看作是同时行动情形下的静态博弈。因此,政府有关部门需要不定期地对高校基建项目开展招标稽查和对政府采购项目进行审计,发挥监督的威慑作用。

3.2 政府采购市场监管部门与市场主体之间串通的产权分析

高等院校招标采购活动中监管部门作为监督人,是否会采取合谋策略也需要具体分析。在现有产权约束的制度安排下,实际上监督人具有双重身份,既代表监督机关,又是具体的执行者个人;既是经济人,又是社会人,因此,监督人客观上具有合谋而获利的可能性。经常可以听到一种论调,说高等院校招标采购工程绝对不能采用最低价中标法,否则将会导致工程质量得不到保证。试问,高价中标又如何保证工程质量优良?一些建设行政部门和采购监督机构负责人也持上述观点,其实是代表了所在行业的企业利益,也是为了能够维护现有体制并分得相应的好处。他们在制订行业管理办法和选定评标方法和标准时,倾向于保护相关利益集团的利益,规范高等院校政府采购和招投标市场同样面临此类问题[3]。

4 高等院校招标采购中串通投标的危害与治理

高等院校招标采购活动中的串通投标至少包含两个以上的行为人之间的沟通,只有在各方达成一致意见的情况下,串通才有可能实现。串通投标的行为是共谋的结果,需要各个方面按照事先商量确定好的分工配合协作才能完成。通常情况下,由发起人根据招标公告,选择确定好投标项目,然后去寻找陪标人,与陪标人达成合作意向,串通投标发起人、陪标人根据议定好的方案,串通好投标报价等,编制多份投标书以一般投标人身份参与招标人组织的招标,最终走完法定的程序中标。串通投标成功以后,发起人会按事先的约定给予陪标人投标费用补偿和合作报酬等。在串通投标的掩护下,高等院校政府采购和工程招投标变成使权钱交易合法化的重要手段。

1)串通投标隐蔽性强,危害性大。表面上看起来,串通投标似乎是投标企业的正常的经营性行为,是市场主体理性地采取措施规避竞争带来的不利因素的策略。事实上,串通投标背后是权钱交易。在串通投标的利益链条上,既有提出采购要求的招标人,又包括招标代理机构,既有投标供应商,又包括评标专家,为了确保串通取得成功,这几个方面的当事人一个不能少。在高等院校政府采购和工程招标中,各方主体分别扮演着不同角色,朝着共同的目标努力,串通投标一旦成功,对招标采购造成的消极影响是无法挽回的。我国的《招标投标法》《政府采购法》《反不正当竞争法》等法律法规对串通投标明文禁止。串通投标实质上违反了法定的不作为义务,导致其他投标人无法以公平公正的方式赢得中标,是一种典型的违反法定义务的侵权行为[4]。对串通投标侵权损害需要作出的赔偿进行规定,才有利于对损害赔偿责任的追究,也会促进反垄断的执行[5]。

在高等院校政府采购和工程建设中引入招投标的竞争机制,能够使合同的订立变得更为公平和有效,但由于串通投标和寻租活动的蔓延,具有恶性循环的趋势[6],改变了招投标制度的本质,破坏了市场竞争的公平性,使人们对市场机制的合理性产生怀疑[7]。我国现阶段的串通投标屡有发生,原因就在于寻租成本低。串通投标涉及多方当事人,影响广,危害大。串通投标规避了招投标应有的市场竞争机制,还会损害公共利益,使服务于公众的招标产品达不到应有的质量,留下许多安全隐患。与此同时,串通投标还侵害了国家工作人员公务行为的廉洁性。

2)努力破解串通投标查处难,着力规范招标人行为。围标串标具有一定的隐蔽性,极易规避监管,加上现有法律法规不健全,行政监管手段有限,实际工作中对围标串标行为查证难、认定难、处理难。根据实践经验,认定围标串标可重点关注以下几个方面:在价格分析方面,投标供应商出现总报价相近,而分项报价不合理,部分项目价格雷同,甚至部分单价完全相同,却提不出计算的依据,有串通投标的嫌疑;在标书制作方面,如果仅有一家投标供应商标书做得比较认真,其他供应商的标书都明显属于应付性的,此类情形串通的可能性极大;在投标行为方面,投标供应商当中如果有几个关系密切,同来同往,甚至同吃同住,一起来投标,一起商量议论,也能确定为“疑似串标”。应综合运用上述诊断方法,进行判断和评价,才能得出相对客观的结论。

治理高等院校政府采购和工程建设招投标领域的腐败问题,一方面要通过严格执纪执法,加大查办案件力度,对串通投标形成震慑;另一方面,更要强化制度建设,规范制约权力,探索建立高校投资人共同基金,履行出资人职能,从产权约束方面规范高等院校政府采购和工程建设招投标中招标人行为。

[1] 谢识予.有限理性条件下的进化博弈理论[J].上海财经大学学报,2001(5):3-9.

[2] 张莹.公共采购招投标过程寻租行为的博弈研究[J].中国招标,2004(1):10-15.

[3] 陈平.中国道路的本质和中国未来的选择[J].经济社会体制比较,2012(3):1-23.

[4] 王利明.违约责任和侵权责任的区分标准[J].法学,2002(5):45-52.

[5] 李国海.反垄断法损害赔偿制度比较研究[J].法商研究,2004(6):24-30.

[6] 卢现祥.寻租经济学导论[M].北京:中国财政经济出版社,2000:18.

[7] 杨灿明,李景友.政府采购问题研究[M].北京:经济科学出版社,2004:69.

[责任编辑:李娟]

Game Analysis on Collusive Bidding in College and University Procurement

DU Xinghua

(Nanjing University, Nanjing 210008,China)

Based on the theory of game analysis, this paper analyzes all parties' activity behavior motivation in the current colleges and universities bidding procurement. In the absence of supervision, there is a large possibility of together-conspired biding of main market players' choice. Based on this, this paper analyzes the relationship between individual behavior pattern and the system development, focusing on the reasons of purchasing managers' improper behavior. The design innovation of government procurement system can help solve the problems of insufficient internal power. Besides, this paper also puts forward some suggestions to avoid corruption and improper behaviors in colleges and universities.

government procurement; collusive bidding; game analysis

2017-03-20

杜兴华(1972-),男,博士,主要研究方向:政府管理

G 647.4

A

1672-2434(2017)02-0046-06