从责难信号的角度谈新媒体对网络群体性事件风险的社会放大

康妮

【摘要】与传统媒体相比,新媒体更容易对风险进行前所未有的社会放大。本文主要以雷洋事件为例从责难信号的角度谈风险的社会放大。责难信号可以从四个角度来阐述:信号源、信号量、信号流以及责难的多重向度。在分析了信号源、信号量和信号流之后,将讨论雷洋事件中对受害者责难的性质。然后,信号依据责难的多重向度被组织分类,这些向度包括:信号中的焦点、与被责难者的熟悉程度、被责难者与人们在空间上的接近程度,以及责难分配方面的全面性。从每个角度都有详细的探讨,随后做出了关于雷洋事件中责难如何可以助长风险的社会放大的结论。

【关键词】雷洋事件 新媒体 风险放大 责难 多重向度 涟漪效应

一、引言

当前,我国进入社会转型期,现代性风险也接踵而至,转基因争论、科技风险预防、网络道德评判等带来的不确定性,也逐渐流向并主要以微信、QQ、微博和互联网新闻等新媒体,并通过这些新媒体得到释放,彻底偏离了公众的主观感知,而造成风险的社会放大。

与传统媒体相比,新媒体两个特点:一是新媒体与风险扩散之间形成了高度的技术耦合,新媒体技术在风险扩散速度、扩散范围、感知渠道、体验效果、不确定性等方面大幅度提升了风险放大的概率、加剧了其放大后果;二是新媒体技术创生的文化,进一步驱动了网络群,使得风险又衍生出其他更多的社会风险[1]。

据CNNIC统计,截止2015年12月,中国互联网普及率达到50.3%[2]。网络生活空间造就了大量的庞大的网络群体,随着网络技术的不断发展,网络虚拟世界与现实世界的相互作用越来越大,网民之间的联系更加方便、即时,他们参与现实事件的便捷性大大提高。因此,网络群体性事件可能会造成比较大的影响。如厦门PX事件,一些中东和非洲国家爆发的要求推翻本国的专制政体的“阿拉伯之春”运动等。

本文主要以雷洋事件为例子从责难信号的角度谈新媒体对社会风险的社会放大。

二、概念界定和理论基础

(一)概念界定

1.责难。“责难”一词有两个义项:一是“勉励人做难为之事”。二是“指责、非难”。本文选用第二个义项。迈克尔·巴拉姆(Michael Baram,1997)的理论指出,无论是技术还是非技术事件,责难的习惯是处理组织风险的通用手段,管理层有动机责难报告事故的员工,从而转嫁责任、追究到员工并维持现有的安全规程。达斯(Das,1995)与班纳吉和孔蒂霍(Continho and Banerjea,2000)研究了印度环境中旨在降低组织风险的责难行为,指出责难的形式包括雇佣、解雇、转嫁、起诉和惩罚”[3]。

2.责难信号。责难信号是指在责难事件中通过大众媒体、社会网络和其他使用各种各样用来描述事件的“信号”或阐释性信息[3]。责难信号可以从四个角度来阐述:信号源、信号量、信号流以及责难的多重向度。责难的多重向度包括:信号中的焦点,与被责难者的熟悉程度,被责难者与人们在空间上的接近程度,以及责难分配方面的全面性。

3.风险。风险是指:某种具有人类价值的事物(包括人类自身)在其中处于危机关头,而其结果不确定的一种局面或事件[4]。风险的等级通常用负面事件(比如,伤害、疾病、死亡)的概率乘以该事件的后果(比如伤亡数字、疾病类型和严重程度)来衡量。

对于风险在风险放大框架中的地位,卡斯帕森认为:风险部分地是对人们的一种客观的伤害的威胁,部分地是文化和社会经验的一个结果。因此,危险的事件是“真实的”:它们牵涉作为持续的或突然(偶然)释放的能量、事物,或信息的结果的实际环境或人类健康的变化、或者牵涉社会和价值结构中的混乱。

因此,风险同时包含了一个本体论领域和认识论领域:作为对人们的客观的威胁或者伤害,风险具备一种本体论上的现实主义;作为经过社会和文化因素过滤的有待解读的现实世界的一个元素,风险具备一种认识论上的不稳定性。

(二)网络群体性事件的风险社会放大的相关研究

1.风险社会放大。1988年,卡斯帕森、雷恩及其同事與保罗·斯洛维齐合作提出了风险社会放大框架(SARF),该框架的前提是与危险相关的事件以能够提高对风险的认知并塑造风险行为的方式与心理的、社会的、体制和文化的相互作用过程[3]。

风险社会放大理论认为:一个风险事件被引发后,信息通过大众传媒、社会网络和其他使用各种“信号”或阐述性信息描述事件的机制流动[5]。同时卡斯帕森(Kasperson et al.1992)还主要针对风险的强化过程指出,社会放大将会造成一些事件有可能扩散到远远超出事件最初影响、甚至可能最终影响到过去毫不相干的技术和机构的次级和再次级后果的“涟漪”,这种影响方式称为“涟漪效应”[6]。

涟漪逐步扩散,首先涉及最直接影响的受害者或群体,然后触及更高的组织层级(公司、机构或社区等),并逐步向更广泛的社会领域进行扩散。影响这种涟漪传导是风险放大的一个重要因素,因为它意味着这种过程可能延展(在风险放大中)影响在时间上、组织上和地理上的大小。每个序位的影响或者涟漪都有可能不仅分配社会和政治后果,而且引发企图降低风险的管理上的干预。

2.网络群体性事件。漆光鸿、王剑英给出了这样的定义:网络群体性事件是指网络用户群体为了相同的利益或目的,通过网络大规模发布信息或进行信息互动,以发泄情绪、表达意志,形成网络舆论,并对网络秩序和社会现实造成一定冲击的群体性事件[7]。

在本文中,网络群体性事件反映社会现实矛盾的事件在新媒体的聚焦、放大等作用下,引起网民大量聚集并采取行动干扰虚拟社区和现实社会的集体行动。

3.国内对网络群体性事件的发展机制的相关研究。国内对网络群体性事件的风险的社会放大主要从以下几个方面进行研究:雷晓燕从“风险社会”的视角考察网络群体性事件的定义、成因和应对策略。漆光鸿、王建英以陕西省“微笑局长”事件为例,根据价值累加理论,采用实证研究的方法来研究一个典型群体性事件的发生、发展过程[7]。杜骏飞《网络群体性事件的类型辨析》中指出,“网络群体性事件”的本质是网民围绕某一主题,基于不同目的,以网络聚集的方式制造社会舆论,促发社会行动的传播过程。它可能是有序、健康的,也可能是无序、不健康甚至是非法的[8]。

在本文中,我们主要以雷洋事件为例从责难信号的信号源、信号量、信号流以及责难的多重向度等方面来阐述新媒体对网络群体性事件风险的社会放大。

三、从责难信号的角度谈新媒体对网络群体性事件风险的社会放大

责难信号可以从四个角度来阐述:信号源、信号量、信号流以及责难的多重向度。本文主要以雷洋事件为例从责难信号的角度谈风险的社会放大,在分析了信号源、信号量和信号流之后,再从责难的多重向度即信号中的焦点、与被责难者的熟悉程度、被责难者与人们在空间上的接近程度以及责难分配方面等四个向度进行分析探讨,然后从责难信号的角度讨论新媒体如何对网络群体性事件进行社会风险放大机制和放大过程。

雷洋事件概述:2016年5月7日晚,中国人民大学硕士雷洋的死亡引其广泛关注,事发当晚雷洋被送医院抢救时已昏迷,戴着手铐,嘴上有血。昌平警方通报称,警方查处足疗店过程中,将“涉嫌嫖娼”的雷某控制并带回审查,此间雷某突然身体不适经抢救无效身亡。在“雷洋事件”的整个过程中,与传统媒介相比,新媒体范围广、速度快、影响更深远,新媒体对雷洋事件的风险起到社会放大作用。

(一)信号源

信号源是指产生责难信号的源头。各种不同类型的媒体报道形成了信号来源。风险、风险事件被不同的风险信号(形象、信号和符号)描述出来;这些风险信号反过来又强化对风险及其可控性的认知方式与范围广泛的一系列心理的、社会的、制度的,或者文化的过程相互作用。

在雷洋事件中,信号源主要是微信、微博、论坛、互联网新闻网站等新媒体;最开始是通过微信进行传播,后来主要是互联网新闻在传播过程中起到了主要作用。根据中国舆情网的统计,监测时段内(5月9日到5月11日),新媒体关于雷洋事件的文章,互联网是事件报道的主要媒介,占整个新媒体报道的79.76%;其它新媒体:博客占11.09%,论坛占4.33%,微信占2.51%;日常的新闻媒体(平媒)站2.31%。如图一。

(二)信号量

信号量是指产生的责难信号的数量,更多的信号量以及它们在更加多样化的新媒体中的出现,放大了风险事件中信号传递到新媒体受众的可能性。

需要注意的是,即使风险本身是有新闻价值的,并不是所有的风险都始终得到媒体的报道,媒体对风险的报道是有选择性的。

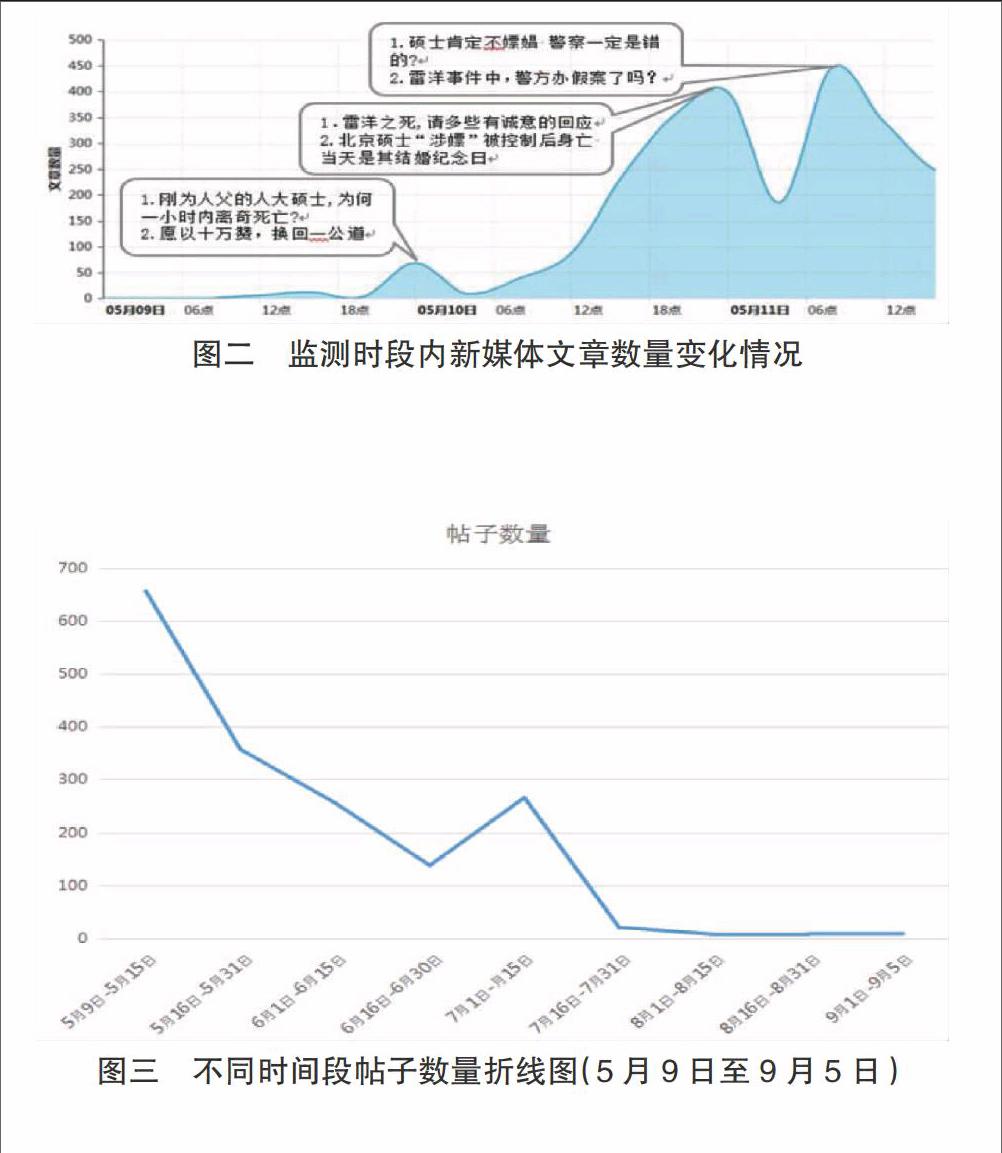

从5月9日微信首先零星曝光雷洋事件,微信曝光内容主要为“愿以十万赞,换回一公道”、“刚为人父的人大硕士,为何一小时内离奇死亡?”等,5月10日,微信曝光内容以“雷洋之死,请多些诚意回应”,“硕士‘涉嫖被控制后身亡当天是其结婚纪念日”等为主,5月11日,内容为“雷洋事件中,警方办假案了吗?”等。根据中国舆情网的统计,5月11日8点左右到达每小时曝光量峰值;截止到5月11日16点,累计监测到各类新媒體相关舆情曝光2462篇次。从曝光趋势看,监测时段内(5月9日到5月11日)迅速上升,与传统媒体相比,新媒体更对风险的社会放大作用更为明显。具体情况见图二。

风险事件中的责难信号是有生命周期的,责难信号在雷洋事件中是不均等的发生的,在2016年9月5日之后,基本上没有风险信号的发生,雷洋事件逐渐趋于平静,人们渐渐遗忘(除了2016年底、2017年初雷洋事件涉事警察被无罪释放后,作为一个新的信息爆发点,有一段短暂的时间网络关于对司法公正性的责难外)。

我们主要利用人民网“强国论坛”的1720条帖子发出的事件段进行分析,在雷洋事件开始的时候,5月9日雷洋的妻子、公众网友对该事件提出责难,至5月15日强国论坛帖子数达到峰值656个;后随着北京及昌平检方请雷洋家属认可的第三方机构,在雷洋家属在场的情况下进行尸检,5月16日~5月31日帖子数为357个; 6月1日至6月15日检查院立案侦查,帖子数为138个;6月16日到6月30日,北京市人民检察院官方微博6月30日通报,称雷洋为“胃内容物吸入呼吸道致窒息死亡”,“雷洋案两名涉案警察被捕”,帖子数为138个;7月1日~7月15日,网上发起对“雷洋事件”处理结果的讨论,帖子数达到266个。

(三)信号流

信号流是有关影响人们对风险的严重性或可控性的认知的一种灾害或者灾害事件的持续的或断续的信息流,信号流包括传统媒体与新媒体中的讨论、符号或形象。这些讨论、符号或形象在新媒体中发生了戏剧性的转变,面对越来越多的关于伤害、不信任、不公平和无赖行为的描述,与风险有关的事情的重要性降低了,持续的或断续的信号流可能促进或妨碍公众对社会风险的仔细观察和正确认识。尤其是在新媒体下,风险传播可以视为双向对话过程,任何风险事件都会导致通过大量现有传播途径传递的报道和信息,有目的风险传播几乎始终都会进入一个现有传播体系占据的领地。

雷洋事件中形成的“一般化概念”要素归纳为“共同情绪表达”,这种共同的情绪共有五种,分为对政府(警方、检方和法院等)行为评判(质疑),对雷洋及家属表示同情的情绪,对警察的理解、对我国法制建设的认同,对当前大学教育的质疑,对媒体及传播者的质疑,对性产业是否合法化的评论,对事实的描述的,对其他社会问题关注的等。这些都是推动网络群体性事件发展的重要因素。监测时段内(5月9日到5月11日),雷洋事件中信号流是持续的,“雷洋事件”的读者通过微信、微博、互联网新闻等新媒体在很短的事件内遭遇这样强烈的信号流,微信、微博、互联网新闻等新媒体的报道模式具有向读者发出有关雷洋事件的强烈信号的潜能。

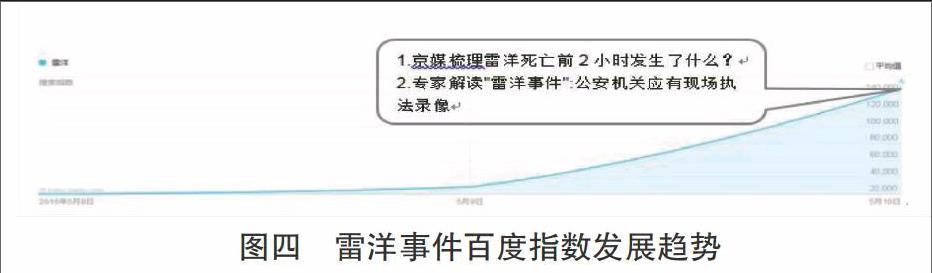

微博媒介并未形成“雷洋”、“涉嫖”等与本事件直接相关的词汇,但从“硕士”这一词在微博媒介提及度的迅速升高,可见微博网友对本次事件的关注度。如新浪视频“北京男子‘涉嫖死亡家属受访要求公开执法视频”等官方微博内容引发网友热议。从互联网网民主动搜索情况来看,监测时段内(5月9日到5月11日),网民对雷洋的主动搜索需求直线上升,雷洋死亡前2小时情况及执法录像成为关注焦点。如图四所示。

(四)责难的多重向度

责难的四个向度为:责难表达的焦点、被责难者与公众之间的空间上的接近性、与被责难者的熟悉程度以及责难分配方面的全面性。

1.信号声明中的焦点。该向度研究的是责难的所在。一些信号中责难的焦点清晰而明确,而另一些是发散的。在责难似是而非的情况下对信号的进一步探究可能显示更加充实的解释。另一方面,直接的责难可能明确地驱动陈述中的联想和意义,从而强化信号对信号接受者的影响力。

雷洋事件中,昌平区警方、警官邢某某等受到包括雷洋妻子的家属、公众的执法公正性、合理性的责难,而雷洋却被警官邢某某的妻子责难。在此事件中,昌平警官邢某某和另一名警察被认为是过度执法的恶棍,而在执法过程中死亡的雷洋成了受害者,提出责难的主要是包括雷洋的妻子在内的受害者家属、支持雷洋虽涉嫌嫖娼,但罪不至死的大众网友;而警官邢某某的妻子站在另一方提出责难:认为邢某某是为工作尽职尽责的好警察,关爱妻子、照顾孩子的好丈夫,也曾在经济上帮助老家亲人的有责任感的男子汉,而雷洋原本就涉嫌嫖娼。

2.与被责难者的熟悉程度。在受到公众责难的组织和个人中,如果被责难者是为公众熟知的,信号的潜能就会被强化;对广大网友而言,与被责难者的熟悉程度是通过与其频繁互动产生的,这可能强化信号强度。另一方面,如果受到责难的个人或组织与读者的互动不够频繁,而且不是其日常生活的一部分,那么,对广大网友而言,信号强度就会变低。

在雷洋事件中,若干责难信号把责任归于昌平区警方、警官邢某某等,这些风险信号所展示的是对集体和个人的责难。昌平区警方公众是知道的,而警官邢某某除了其同事、家人以外,雷洋的家属、广大网友并不熟悉。对被责难者的熟悉程度允许过往经验的介入,并协助信号接收者在一个更为宽泛的社会环境,比如公众对警方不当执法的印象等。

3.被责难者与公众空间上的接近性。与受到责难的组织和个人的接近程度决定信号对公众的强度,随着被责难者与危险发生地之间在空间上的接近性的增加,信号对信号接受者的强度会降低。主要有以下三方面的原因:首先,人们中间有一个广泛的认识,觉得相距遥远的人们远离现场,可能接受的信息出现较大的偏差。其次,决策的层和过滤器的数量随着空间距离的增加而增多,这就导致了信号的处理出现平衡、折中和复杂性。最后,随着空间距离的增加,对受到这些决定影响的人们的直接责任会降低。

在雷洋事件中,所在足疗店、附近小区活动的人、居民委员会有机会涉及到雷洋事件的发生现场,周围社区可能通过口头传播大概知道事情的某方面的信息,雷洋的家属、北京市检方、昌平区警方以及第三方鉴定机构处理该事件的相关人员会接触到相关的信息,而公众更多的是通过微信、微博、互联网新闻等新媒体了解到信息,而公众的判断仅是根据各种从新媒体接触的各种信息,其判断可能会与实际偏离比较远。

4.责难分配的全面性。全面的责难分配包括从危险的判定到后危机管理的一系列危险管理活动。当管理危险的一系列决定和决策过程中成为责难对象时,被分配的责难是全面的,对广大网友而言的潜能可以被判定为增强的。

北京市检方、昌平区警方受到责难既是因为决策的过程,而是因为决策本身。官方决策在新媒体的报道中得到广泛的讨论,从而使公众可能深入理解风险管理的问题。除了对雷洋事件的全面讨论,信号强调的重点是官方管理组织所采取的决定。在雷洋事件中,北京市检方、昌平区警方公正、公开的处理了此次事件,并及时通过官方微博公布事件的最新进展和处理结果,避免了更大的社会风险的发生;而警官邢某某却态度上不明确,对事情的真相遮遮掩掩,更加受到了雷洋的家属、公众网友在其执法过程中的合法性、合理性的责难。

四、新媒体在网络群体性事件的社会风险放大机制和放大过程

无数因素在一个支持性的社会和政治环境中的互动可能决定责难的社会影响。大众传媒由于议程设置功能而有可能在形成责难的最终后果方面发挥关键的作用,这一点已经在理论方面得到论证。(MaCombs,1981)危险的研究者已经仔细研究了媒体的议程设置角色,因为他们相信媒体对危险事件的注意与公众对那些事件的关切之间是有联系的。研究者认为人们主要通过大众传媒获取信息。研究者已经揭示出,由于其时间、空间和资金方面的限制,以及编辑对读者的少数认识,大众传媒只会报道少数的危险事件。换句话说,大众传媒只会报道少数的危险的事件。另一方面,大众传媒都没有直接的体验[7]。

风险事件出现时,风险信号通过各种各样的社会的和个人的放大站慢慢传播开来,放大站包括个人、社会团体和公共机构。当这些信号在通过各种各样的放大站慢慢传播开来的时候,有可能发生可以预见的转换。这种转换能够增大或者减少有关某一事件的信息的分量,使一个消息的某些方面的特征更加突出,或者重新解读和阐释现有的符号和形象,从而引起社会体系中其他参与者做出特定的再解读与反应。图一是风险的社会放大框架。

就社会放大站而言,组织的结构、功能和文化之类的因素会影响到风险信号的放大。公共组织的个体也不会简单地追求他们自己的价值观和对社会的解读;他们也根据其置身其中的组织或群体的价值观念去认知风险,那些处理风险的人,以及风险“问题”。

个体的放大站,受到诸如风险的启发、风险的质的方面、過往态度、责难与信任之类考虑的影响,在这方面有遵循心理测量传统所作出的详尽文献记录。这些个体同时也是那些共同决定风险的动态和社会对风险的处理的文化群体和其他社会单位的成员。

对风险的强化过程,也可以用风险传播的“涟漪效应”来解释:有一些事件将会制造有可能扩散到远远超出事件的最初影响、甚至最终影响到过去毫不相干的技术和机构的次级或再次级后果的“涟漪”,这些次级影响包括市场影响、要求实施限制性管制、诉讼、社区抵制、公信力和信任的丧失,某种产品、场所或社区名誉扫地,以及投资者逃逸。涟漪向外扩散,首先直接影响受害者或周围的群体,然后触及下一个更高的组织的层级,而且,在更极端的情况下,传递到存在类似问题的其他领域。影响的这种涟漪传导是风险放大的一个重要因素,因为他意味着这些过程可能在风险放大过程中延展影响在事件、组织以及地理上的大小。它同时说明,每一序位的影响或者涟漪都有可能不仅分配社会和政治后果,而且在风险放大过程中企图降低风险的管理上的干预。

风险事件一旦经过高度放大并导致意料之外的公众惊恐或者一些人所谓的“社会震惊”,通常会令管理者和其他人感到惊讶,其后果往往持续扩大,直至达到灾难性的程度。

在雷洋事件中,亲眼在现场看到的人很少,但许多人通过微信、微博、互联网新闻等新媒体接收信息间接地了解到了。尽管若干信息渠道都有可能提到有关雷洋事件各方面的信息,微信、微博、互联网新闻等新媒体通过其易得性、及时性和在不同地理范围的渗透力在人们有关风险事件的经验中扮演着一个重要的角色。

■

图五 风险的社会放大框架

五、结论与启示

新媒体对危险事件的报道可以被概念化为用以吸引对围绕一个危险事件的治理问题的早期信号,采用风险信号研究方式并扩展风险的社会放大和理论,已经提出若干关于值得进一步探讨的责难性质的命题成为可能。在新媒体以及通过新媒体实现的对现实的社会建构是一个进行中的,而且充斥着竞争的过程。

风险的社会放大框架模型的确吸引我们关注新媒体过程中可能促成放大过程的要素:信号源、信号量、信号流以及责难的多重向度。社会放大是“表示在从一个信息源到中间传递者,并最终到某个接收者的信息传递过程中强化的过程”。

风险信号具有助于组织不同形式的责难并影响信号强度的多重向度。雷洋事件的信号强度被沿着四个向度进行评估,并产生了有趣的假设。这个案例显示,信号强度在存在可以降低风险信号强度的影响。第二个向度显示,当被责难者为人们所熟知时,风险信号的强度会增加。第三,信号强度有可能随着被责难与人们之间的空间上的接近性的增加而减弱。最后,当责任全面指向地方政府或公检法等机构时,信号强度会被放大。然而,这些结果的有效性需要经过进一步的验证。

更广义来讲,风险信号的方法论允许我们充实当下对两个主要因素即媒体报道和内容分析的重视。在“信号”研究法中,媒体报道自身也是一个风险信号,这种方法论展示了媒体报道特别是新媒体报道分析如何能既包括报道量,又包括报道内容。

不单是“雷洋事件”,“漣漪效应”的风险放大效应存在于当前新媒体环境下的舆论热点传播过程之中,贯穿话题发酵、扩散、峰值和衰减的不同阶段,而对其发生机理、扩散路径的影响效果的深入观察,也必然会成为政府主管部门有效把握社会舆论动向重要能力。

现代社会风险无处不在,我们应该把这视为常态。媒体这方面做好了,便是风险解决的助推器;做不好,便可能是风险的社会放大器。我们欣喜的看到,北京市人民检察院也通过官方微博的新媒体的方式及时向公众公布雷洋事件的进展和结果,这对雷洋事件的妥善处理、信息公开、防止谣言传播等方面起到了一定的积极作用。

参考文献

[1]蒋晓丽,邹霞.《新媒体:社会风险放大的新型场域——基于技术与文化视角》.上海行政学院学报,2015年5月,VOL16,NO.3.

[2]中国互联网信息中心第37次《中国互联网状况发展报告》http://cnnic.cn/gymn/xwzx/rdxw/2015/201601/t20160122_53283.html.

[3]阿温德·苏萨拉,谭宏凯译.《瘟疫与砷:大众传媒批评指向及风险的社会放大与弱化》.中国劳动社会保障出版社,2010年6月第1版.

[4]尤金·A·罗莎,谭宏凯译.《风险的社会放大框架的逻辑结构:超理论基础与政策含义》.中国劳动社会保障出版社,2010年6月第1版

[5]Kasperson,E.R.Renn,O.,Slovic,P.et al.,“The Social Amplifi- cation of Risk A Conceptual Framework”,Risk Analysis,Vol.8,No.2,1988.

[6]珍妮·X·卡斯帕森,罗杰·E·卡斯帕,尼克·皮金[英],保罗·斯洛维奇,谭宏凯译.《风险的社会放大:15年研究与理论评估》.中国劳动社会保障出版社,2010年6月第1版.

[7]漆光鸿,王剑英.《网络群体性事件形成机制研究》.《青年探索》YONGTH EXPLOURATION2013年第5期,双月刊总第183期.

[8]雷晓艳.《风险社会视域下的网络群体性事件:概念、成因及应对》.《北京工业大学学报(社会科学版)》,2013年8月,第13卷第4期.

[9]葛林.《网络舆论与网络群体性嚣件》.《新闻爱好者》,2008年9月(上半月).