国际文化线路理念演进及中国的实践

戴湘毅 姚 辉

一、引言

“文化线路”作为世界遗产名录中的重要类型,近年来备受关注。继2014年《世界遗产名录》收录了三项文化线路,即印加路网(Qhapaq Ñan,Andean Road System)、中国大运河(The Grand Canal)和丝绸之路:长安-天山走廊的路网(Silk Roads:the Routes Network of Chang’an-Tianshan Corridor),2015年7月第39届世界遗产委员会会议又将墨西哥腾布里克神父水道桥(Aqueduct of Padre Tembleque Hydraulic System)列入世界遗产名录,同时也将西班牙北部四条基督教朝圣路线(Four Christian Pilgrimage Routes in Northern Spain)扩展进入桑地亚哥·德·姆波斯特拉线路(Routes of Santiago de Compostela)项目。

文明一旦诞生便会向周边地区传播,中华文明亦是如此。早在六七千年前,黄河流域及其毗邻地区的仰韶文化就开始向周边渗透和传播,随后周穆王西巡、张骞凿空西域、京杭大运河开通和郑和下西洋等一系列历史事件和活动为中国文化线路资源的形成典定了坚实基础。20世纪七八十年代,国内学者开始对丝绸之路、蜀道等具体文化线路的路线界定①莫任南:《关于汉代“丝绸之路”中段路线问题——与李约瑟、齐思和等专家商榷》,《世界历史》1979年第5期;鲜肖威:《甘肃境内的丝绸之路》,《兰州大学学报》(社会科学版)1980年第2期。、踏勘考释②杨希义、唐莉芸:《唐代丝绸之路东段长安至敦煌间的馆驿》,《敦煌研究》1994年第4期;马化龙:《丝绸之路东段的几处佛教石窟——泾川王母宫与南、北石窟寺考察》,《西北师大学报》(社会科学版)1983年第4期;蓝勇:《南方丝绸之路灵关、石门关考辨》,《成都大学学报》(社会科学版)1992年第3期。、遗址保护③樊锦诗、李实:《中国石窟遗址保护的里程碑——评“丝绸之路古遗址保护国际学术会议”的学术特点》,《敦煌研究》1994年第1期。进行研究,但当时并没有引入文化线路理念。近年来遗产旅游蓬勃发展,文化线路成为整合区域旅游资源的重要形式。为了服务于这一目的,大量研究集中在具体文化线路的保护规划④王景慧:《文化线路的保护规划方法》,《中国名城》2009年第7期;蒋奕:《京杭大运河物质文化遗产保护规划研究——以苏州段为例》,苏州科技学院,城市规划与设计硕士学位论文,2010年;吴佳雨、周盼、杜雁:《基于文化线路的绿道选线规划研究——以草原丝绸之路元上都至元中都段为例》,《城市发展研究》2013年第4期。、价值特征分析⑤阙维民、宋天颖:《京西古道的遗产价值与保护规划建议》,《中国园林》2012年第3期;白瑞、殷俊峰、尤涛:《河南省大运河遗产特性研究——以滑县至浚县段为例》,《中国名城》2012年第10期;王丽萍:《遗产廊道视域中滇藏茶马古道价值认识》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2012年第4期;俞孔坚、李迪华、李伟:《京杭大运河的完全价值观》,《地理科学进展》2008年第2期。和旅游发展上⑥刘小方、李海军:《世界文化线路遗产的保护与旅游开发——以四川省为例》,《桂林旅游高等专科学校学报》2007年第2期;汪芳、廉华:《线型旅游空间研究——以京杭大运河为例》,《华中建筑》2007年第8期;梁雪松:《遗产廊道区域旅游合作开发战略研究——以丝绸之路中国段为例》,陕西师范大学,旅游管理博士学位论文,2007年;刘大群:《大运河线性文化遗产的旅游开发——以邢台运河旅游开发为例》,《中国名城》2009年第11期;王立国、陶犁、张丽娟、李杰:《文化廊道范围计算及旅游空间构建研究——以西南丝绸之路(云南段)为例》,《人文地理》2012年第6期。。在理论方面,部分研究对文化线路的国内外研究进展进行综述和梳理⑦王丽萍:《文化线路:理论演进、内容体系与研究意义》,《人文地理》2011年第5期;刘小方:《文化线路研究的新进展》,《桂林旅游高等专科学校学报》2007年第6期;李伟、俞孔坚:《世界文化遗产保护的新动向——文化线路》,《城市问题》2005年第4期;王建波、阮仪三:《作为遗产类型的文化线路——<文化线路宪章>解读》,《城市规划学刊》2009年第4期;宋奕:《文化线路遗产视角下的“万里茶道”申遗》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2014年第6期。,但多集中在对20世纪90年代后典型国际会议及其成果的解读上,缺乏对相关理念的追本溯源。鉴于此,本研究在广泛收集国际文献的基础上,对国际文化线路理念的演变历程进行梳理,对不同阶段的特征进行介绍,最后从文化线路概念的中国化、文物保护和遗产申报几个方面探讨了中国保护文化线路的实践,以期促进对文化线路理念的理解和利用。

二、国际文化线路理念的演进

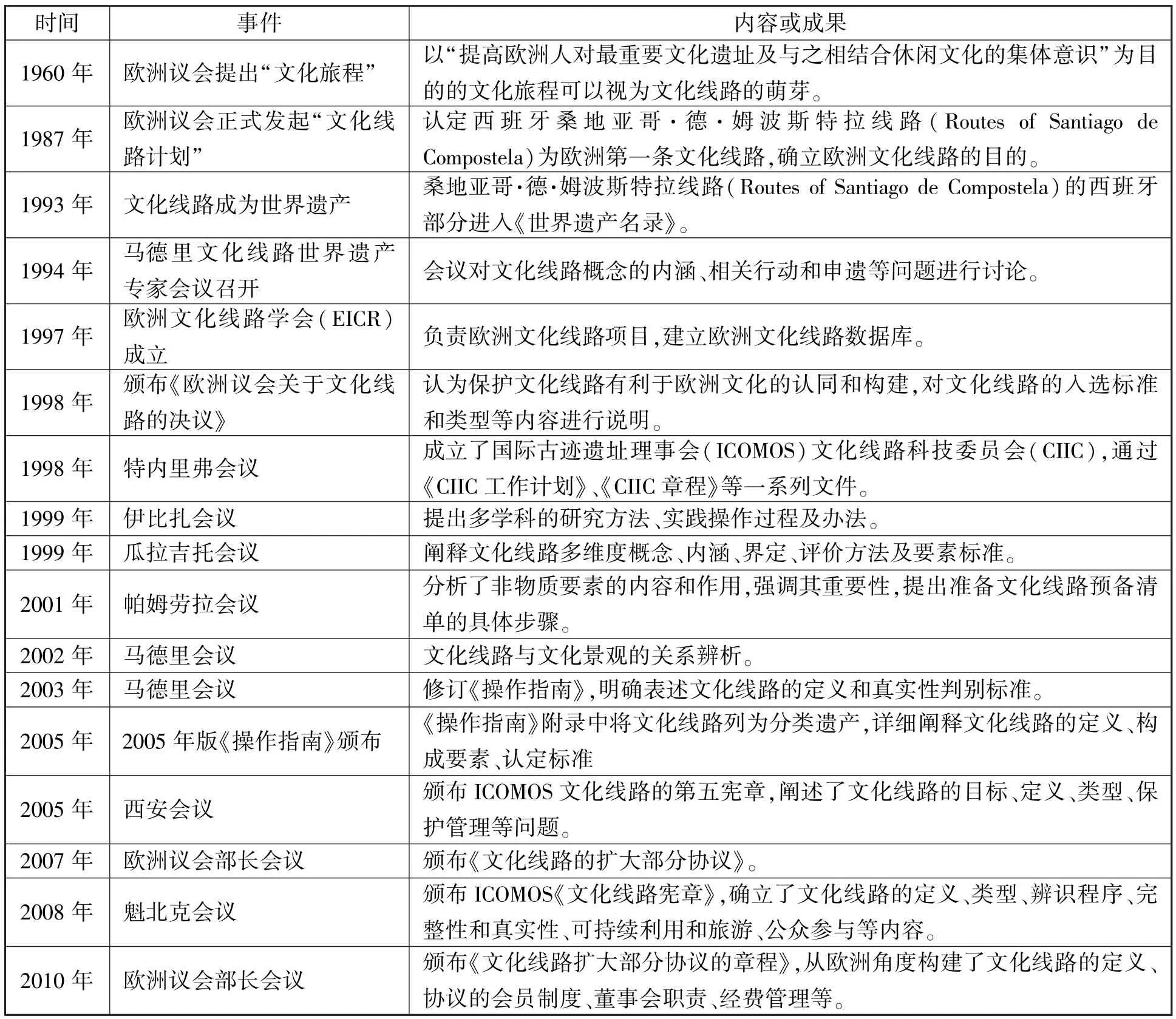

20世纪60年代以来,国际文化线路理念经历了初创、成长到成熟深化的过程,关注对象从以旅游为目的的文化旅程发展为物质与非物质并重的独立遗产类型,保护方法也从笼统的原则标准发展到具体的操作步骤。继1960年欧洲议会基于培养欧洲人的集体意识提出了文化旅程,并于1987年发起文化线路计划后,相关国际会议和活动得以密集组织实施(表1),相关理念也随之不断演进。

表1 国际文化线路理念演进大事表(1960年至2010年)

(一)文化线路理念的初步萌发

欧洲国家是现代遗产保护运动的先驱,在文化线路的发展上也是如此。早在20世纪60年代,为了更好地实施《欧洲文化公约》(European Cultural Convention,1954年通过),欧洲议会(the Council of Europe)召集专家考虑采取措施以“提高欧洲人对最重要文化遗址及与之相结合休闲文化的集体意识”。与会专家认为文化旅程(cultural journey)是一种可取的措施②Khovanova-Rubicondo,Kseniya.Impact of European cultural routes on SMEs’innovation and competitiveness(Provisional edition).http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Routes/StudyCR_en.pdf.。这种文化旅程可以视为文化线路的萌芽。

1984年,欧洲议会议员大会(Parliamentary Assembly of the Council of Europe)采纳了《关于欧洲朝圣路的建议》(Recommendation 987(1984)on European Pilgrim Ways)中关于复兴欧洲朝圣线路的呼吁,并建议从欧洲各地通往桑地亚哥·德·姆波斯特拉(Santiago de Compostela)的线路开始实施③Council of Europe.The pilgrim pathways.http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en & dest=bd_pa_det & rub=36.。1987年10月,欧洲议会文化部长会议正式宣布“文化线路计划”(The Cultural RoutesProgramme),并由下辖的文化合作委员会(the Council for Cultural Co-operation,即CDCC)实施①Khovanova-Rubicondo,Kseniya.Impact of European cultural routes on SMEs’innovation and competitiveness(Provisional edition).http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Routes/StudyCR_en.pdf.,会议同时认定桑地亚哥·德·姆波斯特拉线路(Routes of Santiago de Compostela)为欧洲第一条文化线路。文化合作委员会认为“文化线路计划”有三大目的:①让欧洲公民意识到真正的欧洲文化特征;②保护和促进欧洲文化遗产在提升生活环境方面的作用,以及其作为社会、经济和文化发展资源的作用;③为欧洲人的休闲活动提供独特的文化旅游目的地。为了使文化线路概念便于理解,文化合作委员会将其表述为:欧洲文化线路是以某一欧洲历史、文化或社会热点为主题而组织的跨越一个或多个国家及地区的线路,这些线路要么在地理位置上属于欧洲,要么是其性质、范围及重要性等方面是典型的欧洲问题。

1990年欧洲议会颁布了《关于保存和保护欧洲工业、技术和土木工程遗产的建议》(Recommendation on the Protection and Conservation of the Industrial,Technical and Civil Engineering Heritage in Europe),其中在谈到提高公众对工业、技术和土木工程遗产的保护意识时,认为“应该组织相应的活动为当地或者地区的代表提供信息,使得他们关注该类型遗产的历史价值,以及使他们相信通过某些活动可以提升这些遗产的应用价值,并获得新形式的应用。这些活动包括通过组织特殊的文化线路和工业遗产旅游来推动当地旅游发展……特殊的文化线路应该完全符合这样的计划,以便唤起公众意识”②Council of Europe.Recommendation on the protection and conservation of the industrial,technical and civil engineering heritage in Europe.https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=603209.。

可见,在20世纪90年代以前,文化线路在国际遗产领域中得到一定程度的认知,其定义、实施目的已有初步界定,然而在区域上仍以欧洲地域为主,研究对象也主要是与旅游有关的某种特殊的主题性游览线路,其遗产属性并没有得到充分的认知。

(二)文化线路理念的快速发展

20世纪90年代之前,《世界遗产公约》尚未考虑到文化线路的保护问题,1992年才出现了对文化线路进行保护的可能性③Moulin&Boniface,Routeing Heritage for Tourism:making heritage and cultural tourism networks for socio-economic development,International Journal of Heritage Studies20013.。1993年,桑地亚哥·德·姆波斯特拉线路(Routes of Santiago de Compostela)的西班牙部分得以列入《世界遗产名录》。1994年,为了更深入讨论文化线路的问题,西班牙政府得到世界遗产委员会的批准,资助召开了马德里文化线路世界遗产专家会议(The Expert Meeting on Routes as a Part of our Cultural Heritage)。会议对文化线路概念的内涵、相关行动和申遗等问题进行讨论。此次会议认为文化线路(cultural routes)和遗产线路(heritage routes)并无区别,会后通过的专家报告也同时采用了这两种表述。针对文化线路的概念,与会专家认为文化线路是“由多种有形要素组成的,这些要素在文化上的显著性来自于跨国或跨区域之间的交流和多维度的对话,展示了沿线区域在时空上的互动”,这是第一次在世界范围内对“文化线路”作出精确的定义④Durusoy E.From and Ancient Road to a Cultural Route conservation and management of the road between Milas and Labraunda.Istanbul:Institut français d’études anatoliennes,2014.;同时认为文化线路“是多维的,除了线路本身主要功能之外,也会附着宗教、商业和行政等其他不同的功能。作为一种具体的动态的文化景观,遗产线路是一个整体,其价值大于组成它并使它获得文化意义的各个部分价值的总和”⑤UNESCO.Report on the Expert Meeting on Routes as a Part of our Cultural Heritage.http://www.icomos-ciic.org/CIIC/UNESCO_CONVENCION.htm.。

相较于其他类型项目,上述报告认为世界遗产对“线路”理念的认可是认识人类多样化遗产过程中的重要进步,一个具体表现在于:此前,仅定居族群可以享有世界遗产殊荣,现在游牧社区也可能获得这种文化上的认同。尽管文化线路事实上已经进入《世界遗产名录》,但世界遗产委员会关于世界遗产事务的操作性文件《保护世界文化和自然遗产的操作指南》(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,简称“操作指南”)对此类遗产并没有专门阐述,只是在1994年第12版关于“文化景观”遗产的论述中才提到“不排除申报具有文化意义的长距离交通路径和通讯网络区域的可能性”①UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention(1994).http://whc.unesco.org/en/guidelines.。

1997年,欧洲议会与卢森堡公国建立了“欧洲文化线路学会”(European Institute of Cultural Routes,简称EICR),并于次年颁布了《欧洲议会关于文化线路的决议》(Resolution on the Cultural Routes of the Council of Europe),其中认为文化线路体现了欧洲历史上人口迁移及哲学、宗教、文化、艺术、科学技术和贸易等方面的交流,对其进行保护有利于欧洲文化的认同和构建,该文件对文化线路的入选标准和类型等内容进行了说明②Council of Europe,Resolution(98)4 on the cultural routes of the Council of Europe.https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=470017.。1998年,鉴于文化线路的国际影响力日渐明显,国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites,简称ICOMOS)在特内里弗(Tenerife)召开会议,会上成立了文化线路科技委员会(The ICOMOS International Scientific Committee on Cultural Routes,简称CIIC),会议通过了包括《CIIC工作计划》、《CIIC章程》等一系列文件。后又陆续召开了伊比扎会议(Ibiza,1999,西班牙)、瓜拉吉托会议(Guanajuato,1999,墨西哥)等多次会议。

在此阶段,文化线路被收录为世界遗产、世界遗产专家会议的召开、“欧洲文化线路学会”和国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路科技委员会相继成立,说明文化线路的基本概念已经形成,理念和实践活动也通过建立专门组织机构逐步系统化,确立了文化线路保护和应用的基本框架和内容。文化线路作为一种新型的遗产理念得到国际文化遗产保护界的全面认同③李伟、俞孔坚:《世界文化遗产保护的新动向——文化线路》,《城市问题》2005年第4期。。但是应该注意到,此时文化线路概念在总体表述上偏重物质性,如1994年马德里会议中提出“文化线路由一系列物质要素组成……”④UNESCO.Report on the Expert Meeting on Routes as a Part of our Cultural Heritage.http://www.icomos-ciic.org/CIIC/UNESCO_CONVENCION.htm.,1998年特内里弗会议也认为“文化线路的识别主要基于一系列重要的点和物质性要素,这些要素证明了线路的重要意义”⑤ICOMOSCIIC.Pamplona Conclusion.http://www.icomos-ciic.org/CIIC/PAMPLONA_ingl.htm.。

(三)文化线路理念的成熟和深化

进入21世纪,文化线路的影响进一步扩大,此时一般概念性问题趋向于普遍认同。由于国际遗产保护运动的进一步深入,遗产概念在形态、空间、时间等多方面逐步深化,尤其是世界遗产领域的全球战略以及业界对非物质遗产的新认识,促使文化线路的理念和实践发生了显著的变化。一些新问题凸显,如文化线路的物质和非物质属性、文化线路与文化景观的关系等。

国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路科技委员会认为文化线路是交流和对话的结果,其表现形式不仅存在物质层面,也表现在非物质层面。此前相关报告认可文化线路在物质和非物质方面的双重属性,但是在识别上主要强调物质本性,对物质和非物质要素的关系缺乏分析。2001年,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路科技委员会在西班牙潘普洛纳(Pamplona)召开“无形遗产与文化线路的其他方面”(The Intangible Heritage and Other Aspects of Cultural Routes)会议,会议报告系统阐述了文化线路的非物质性问题,“为了避免混淆文化线路中无形遗产的研究和单独的非物质遗产的研究,CIIC在研究和管理中应将无形要素的价值与其他物质要素或遗迹的价值融为一体,因为它们共同彰显了线路的存在及赋予线路以整体性的意义。换句话说,无形价值之所以备受CIIC关注,是因为无形价值关乎实体要素的非物质性和不可移动性的存活,而这些属性的存在与否又与历史真实性、历史意义及具体路径的展示有关”⑥ICOMOSCIIC.Pamplona Conclusion.http://www.icomos-ciic.org/CIIC/PAMPLONA_ingl.htm.。针对文化线路和文化景观的关系,2002年,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路科技委员会马德里科学会议认为当前谬误严重以致在官方术语中也将文化线路视为“线性文化景观”,而该词过于墨守成规,忽略了文化线路的真实本质,是一个根本性的错误。同时,会议报告再次提出文化线路不是历史城镇、文化景观等物质要素的简单叠加,必须通过“无形的历史精神”(intangible historic spirit)将这些分散要素联结为一个整体①ICOMOSCIIC.Madrid:Considerations and Recommendation,Scientific Meeting on the Conceptual and Substantive Independent of Cultural Routes in Relation to Cultural Landscapes.http://www.icomos-ciic.org/CIIC/MADRID2002_ingl.htm.。

在世界遗产领域,阿曼的乳香之路(Land of Frankincense)于2000年进入世界遗产名录,成为继桑地亚哥·德·姆波斯特拉线路(1998年法国段扩充进入)后第二条被收录的文化线路。2003年,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)作为联合国教科文组织(UNESCO)在文化遗产方面的咨询机构在马德里组织科学会议,修订《操作指南》草案。随后,在2005年颁布的第15版《操作指南》“分类遗产列入《世界遗产名录》指南”中,对文化线路的定义、提名等进行了规定,文化线路被正式列为四种分类遗产之一②UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention(2005).http://whc.unesco.org/en/guidelines.。这为各国顺利开展文化线路申报世界遗产铺平了道路。

2008年10月,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)第16届大会暨科学委员会会议在加拿大魁北克城召开,大会通过了具有标志性意义的《关于文化线路的国际古迹遗址理事会宪章》(The ICOMOS Charter on Cultural Routes)。对文化线路的定义界定如下:无论是陆地上、海上或其他形式的交流线路,只要是有明确界限,有自己独特的动态性和历史性功能,服务的目标特殊和确定,并且必须满足以下条件的线路可称为文化线路:①源自并能体现人类的互动,能体现民族、国家、地区或大陆间的多维度、持续、互惠的物品、思想、知识和价值观的交流;②时空上能够促进全部相关文化间的交流互惠,并能够在其物质遗产和非物质遗产中得到体现;③能够将相关联的历史关系与文化遗产有机融合,形成一个动态系统③国际古迹遗址理事会文化线路科学委员会(CIIC):《国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路宪章》,《中国名城》2009年第5期。。显然,宪章在已有定义的基础上,拓宽了文化线路的涵义,将其置于一个包含背景、内容、跨文化重要性、动态特征和环境的多重标准框架中④Durusoy E.From and Ancient Road to a Cultural Route conservation and management of the road between Milas and Labraunda.Istanbul:Institut français d’études anatoliennes,2014.。宪章还对文化线路的类型、评估程序、遗产真实性和完整性、研究方法、基金筹集、可持续利用、管理和公众参与等方面作了详细阐述,文化线路从此具备了切实的可操作性。

在此阶段,文化线路作为一种特殊的遗产类型,其理念得到充分认可。通过对物质和非物质双重属性、与文化景观关系等问题的辨析,以及联合国教科文组织(UNESCO)和国际古迹遗址理事会(ICOMOS)等组织对文化线路评估、研究和管理方法的规范和完善,文化线路的多元化内涵得到充分认知。

三、文化线路的中国实践

(一)文化线路概念的中国化

当前中国遗产研究界对于文化线路的概念并不清晰,尽管已有研究对此进行探讨,但在概念内涵和外延上仍然存在偏差⑤刘小方:《文化线路辨析》,《桂林旅游高等专科学校学报》2006年第5期;丁援:《无形文化线路理论研究——以历史文化名城武汉考评为例》,华中科技大学,建筑设计及其理论专业博士学位论文,2007年。。主要表现在两个方面:一方面是相关研究对“文化线路”的滥用,某些研究中将文化线路等同于以文化遗产为主题的游览线路⑥张雪莲:《佛山祖庙东华里片区文化线路开发的研究》,《佛山科学技术学院学报》(自然科学版)2008年第5期。,或者仅指历史时期中国与外国交通的路线⑦魏存成:《汉唐时期中国通往朝鲜半岛和日本的文化线路及文化交流》,《吉林大学社会科学学报》2008年第1期。;另一方面则是“文化线路”一词与其他相关概念的混用,这是文化线路概念中国化进程中存在的主要问题。

当前在中国的遗产话语中,和文化线路有关的词汇包括遗产线路(heritage routes)①冯姗姗、常江:《区域协作视角下的矿业遗产线路——从“孤岛保护”走向“网络开发”》,《中国园林》2012年第8期。、遗产廊道(heritage corridors)②李伟、俞孔坚、李迪华:《遗产廊道与大运河整体保护的理论框架》,《城市问题》2004年第1期。、廊道遗产(corridor heritage)③李飞、宋金平:《廊道遗产:概念、理论源流与价值判断》,《人文地理》2010年第2期。、文化廊道(cultural corridor)④陶犁:《“文化廊道”及旅游开发:一种新的线性遗产区域旅游开发思路》,《思想战线》2012年第2期。、线性文化遗产(lineal or serial cultural heritages)⑤单霁翔:《大型线性文化遗产保护初论:突破与压力》,《南方文物》2006年第3期。、线型空间(Linear Space)⑥汪芳、廉华:《线型空间研究进展与发展趋势》,《华中建筑》2007年第7期。、绿道(greenway)⑦高鹏:《京杭大运河杭州段文化景观型绿道构建研究》,浙江农林大学,城市规划与设计专业硕士学位论文,2013年。和风景道(parkway)⑧余青、吴必虎、刘志敏、胡晓冉、陈琳琳:《风景道研究与规划实践综述》,《地理研究》2007年第6期。等概念。在这些概念中,线性文化遗产和线型空间被视为统揽性的概念。单霁翔认为文化线路及相近概念都强调空间、时间和文化因素,强调各遗产节点共同构成的文化功能和价值以及对人类社会、经济可持续发展产生的影响,因而在此基础上形成了线性文化遗产概念⑨单霁翔:《大型线性文化遗产保护初论:突破与压力》,《南方文物》2006年第3期。。而汪芳等基于组成要素的空间串联性,将上述概念统称为线型空间⑩汪芳、廉华:《线型空间研究进展与发展趋势》,《华中建筑》2007年第7期。。显然,这两个概念都是从空间形态出发,从而便于采取空间措施进行保护利用。而绿道、风景道则是从生态旅游、景观规划角度提出的概念,在内涵和外延上与文化线路存在明显的区别⑪胡剑双、戴菲:《中国绿道研究进展》,《中国园林》2010年第12期;余青、吴必虎、刘志敏、胡晓冉、陈琳琳:《风景道研究与规划实践综述》,《地理研究》2007年第6期。。另外,这两个概念源流皆早于文化线路,且已形成相应的理论和方法体系,应该是中国“文化线路”理念借鉴的来源。

值得注意的是遗产线路、遗产廊道、廊道遗产和文化廊道几个概念。对于文化线路与遗产线路,有不少研究者认为二者没有区别,可以同时使用⑫单霁翔:《关注新型文化遗产——文化线路遗产的保护》,《中国名城》2009年第5期;樊莉娜、倪玲玲:《文化线路视野中的崤函古道》,《三门峡职业技术学院学报》2009年第3期。。这主要受1994年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路科技委员会马德里会议的影响,该会议报告中将文化线路等同于遗产线路。但是也有研究者提出异议,认为遗产线路的范畴更大,既包括文化线路,又包括自然线路,例如鸟类的迁徙⑬杨珂珂:《文化线路遗产价值评价特性分析》,中国建筑设计研究院建筑历史及理论硕士学位论文,2009年。。较之遗产线路,文化线路概念更加强调线路范围内整体上的文化现象(而非事件)和文化认同⑭阮仪三、丁援:《价值评估、文化线路和大运河保护》,《中国名城》2008年第1期。。对于文化线路与遗产廊道,既有研究认为其共同点主要是二者都建立在人类迁移与交流线路的基础上,都是一种对物质遗产和非物质遗产进行保护利用的动态文化景观。其区别是文化线路强调严格的文化意义和社会意义,不是各种无关联遗产在线性空间上的简单叠加,而遗产廊道更侧重经济振兴,可以通过游步道将各种遗迹、自然景观进行连接和景观修饰,使其重新获得包括生态效益在内的价值⑮李伟、俞孔坚:《世界文化遗产保护的新动向——文化线路》,《城市问题》2005年第4期。。廊道遗产和文化廊道是国内学者基于中国文化线路特点及保护利用现状提出的新概念。二者在遗产价值判断、旅游发展等方面都做出了相应的贡献,可以说是文化线路概念中国化进程中的具体表现。

(二)文保体系中的文化线路

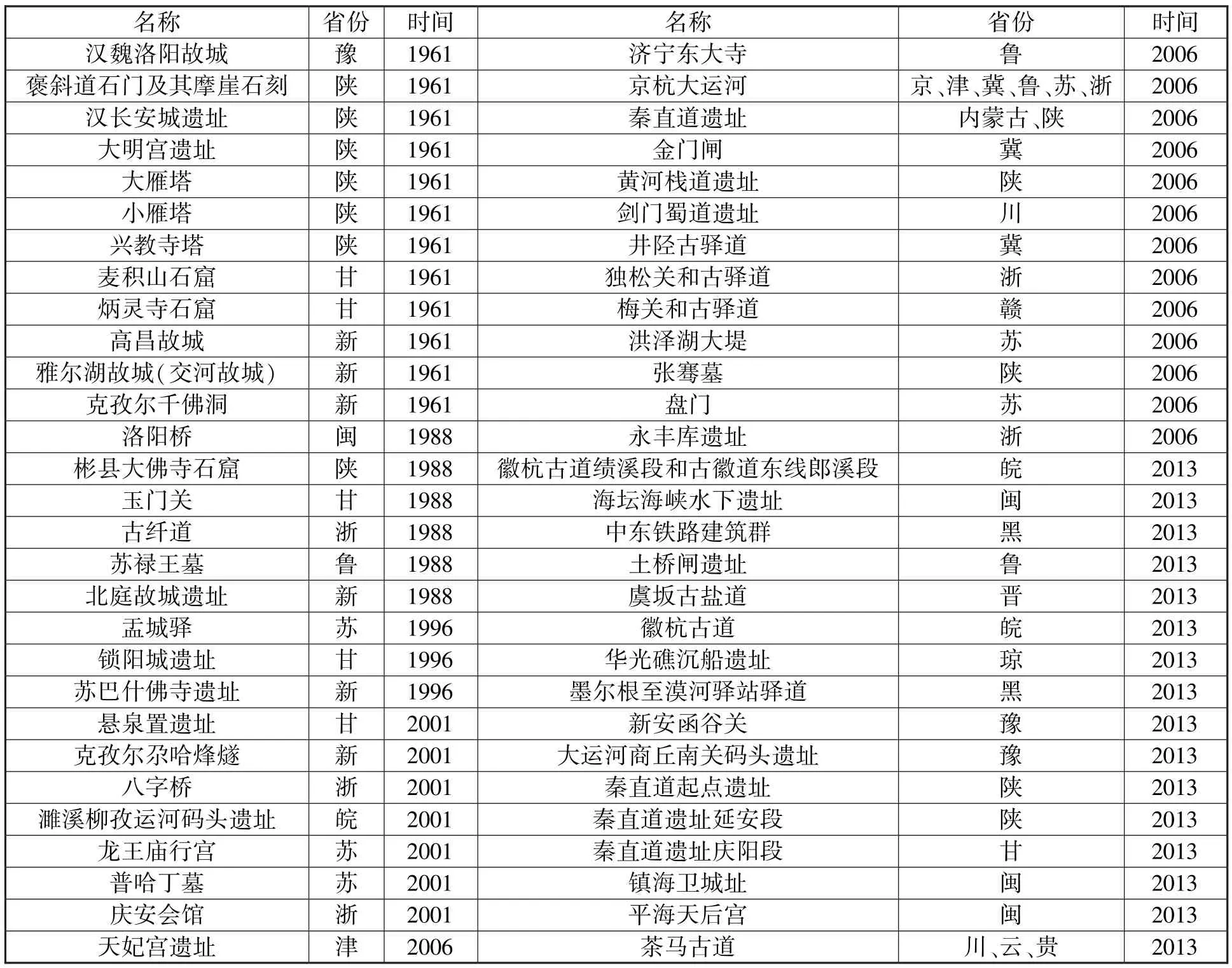

中国文化遗产源于文物保护,文物保护单位制度是当前影响最大的文化遗产保护制度⑯戴湘毅、阙维民:《中国矿业遗产的分布特征及原因分析——基于文物保护单位视角》,《地理研究》2011年第4期。。通过对国内典型文化线路中涉及的全国重点文物保护单位进行分析(表2),国务院在1961年颁布第一批全国重点文物保护单位名录时,就已经将陕西省的“褒斜道石门及其摩崖石刻”、“汉魏洛阳城”、“汉长安城遗址”、“麦积山石窟”等多项遗产收录,其中褒斜道属于蜀道,“汉魏洛阳城”等属于丝绸之路的组成部分。1988年,第三批全国重点文物保护单位名录除收录了“玉门关”、“大佛寺石窟”等与丝绸之路有关联的项目,还将“洛阳桥”(属于海上丝绸之路的组成部分)和“古纤道”(2014年作为京杭大运河组成部分,成功列入世界遗产名录)纳入其中。第五批、第六批和第七批全国重点文物保护单位名录中都收录不少与丝绸之路、大运河等文化线路有关联的项目。省级和市县级文物保护单位名单中与文化线路相关或以线路形态存在的项目更是不胜枚举。

可以发现,文物保护单位制度很早就在事实上收录了与文化线路有关的要素,但主要以互不相关的点状物质性建筑群、遗址为主,多因遗址本身在建筑、艺术等方面的价值收录。由于文物保护制度在评价上的局限性,文化线路理念强调的互动、有形和无形融合等特征在该体系中难以得到体现。2000年后,文化线路相关项目登录数目明显增多,某些大跨度项目甚至被整体收录,实现了从“点”到“线”的转变,在一定程度上体现了文化线路的基本理念,如京杭大运河跨越六省,茶马古道跨越三省。另外,2000年后收录的项目在功能上也更为多样化,包括运河、驿道、商贸通道等类型。

表2 国内典型文化线路中的全国重点文物保护单位

(三)文化线路申报世界遗产

中国文化线路申报世界遗产肇始于国际力量推动下的丝绸之路研究。1988年,联合国教科文组织(UNESCO)开始实施“文化发展十年计划”,“对话之路:丝绸之路整体性研究”是其中开展的三个世界性项目之一。丝绸之路的整体研究包括了一系列国际性科考活动和研讨会,其中科学考察分为沙漠、海上和草原三条路线,中国学者参与了这一系列活动①胡永奎:《“和平方舟”访古港 历史名城振新风——联合国“海上丝绸之路”考察队泉州考察记》,《中国工商》1991年第6期;李健超:《丝绸之路中国境内沙漠路线的考察》,《西北大学学报》(哲学社会科学版)1991年第2期。。丝绸之路的综合研究在世界范围内引起关注。2001年,日本相关机构首先发起了“数字丝绸之路”项目,探索如何数字化保护丝绸之路沿线地区的文化遗产。2002年,联合国教科文组织(UNESCO)在西安组织“丝绸之路国际研讨会”,与会29国代表联合发表《西安宣言》,呼吁将“丝绸之路”整体列入世界遗产名录。2005年,在西安召开的国际古迹遗址理事会(ICOMOS)第15次大会探讨了丝绸之路跨国联合申遗的总体构想,随后哈萨克斯坦的“阿拉木图会议”达成了中亚地区优先申报丝绸之路遗产的共识。在最终提交申报文本前,联合国教科文组织(UNESCO)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)和国家文物局等机构先后在北京、吐鲁番、撒马尔罕、乌鲁木齐、西安、兰州等地召开二十余次研讨会和协调会,对丝绸之路申报世界遗产的跨国联合方式、预备清单和工作时序等进行磋商,并进行多次申遗预演检查②国际古迹遗址理事会西安国际保护中心:《丝路申遗大事记》。http://www.iicc.org.cn/Column.aspx?ColId=97.。

京杭大运河的申遗之路较之丝绸之路显然不同,完全由本国机构和专家主导。2004年,时任国家文物局局长单霁翔在苏州第28届世界遗产委员会会议上提出大运河申遗的初步想法。2005年,罗哲文、郑孝燮和朱炳仁三位文化遗产专家和名人向运河沿岸城市市长寄送《关于加快京杭大运河遗产保护和“申遗”工作的信》,并由新华社摘发③潘采夫、李湃丰:《申遗,让运河找回尊严》,《南都周刊》2014年第5期。http://www.nbweekly.com/news/special/201409/37481.aspx.。2006年5月,全国政协组织京杭大运河保护与申遗考察团,召开研讨会,会后颁布了《京杭大运河保护和申遗杭州宣言》,呼吁启动申遗工作④袁庆宏:《京杭大运河保护刻不容缓——全国政协组织京杭大运河保护与申遗考察和研讨》,《春秋》2006年第4期。。随后,京杭大运河(北京、天津、河北、山东、江苏、浙江)在2006年相继被列入全国重点文物保护单位和世界遗产预备名录。在国家文物局的协调下先后成立了大运河申遗办公室、申遗城市联盟、省部际会商小组等机构,形成了《大运河保护和申遗2009—2010年工作计划》、《大运河遗产联合保护协定》等文件⑤《中国大运河申遗回顾》,《中国文化报》2014年8月14日。http://epaper.ccdy.cn/html/2014-08/14/content_133693.htm.,至2013年初最终提交申报世界遗产文件。

2012年,国家文物局公布了最新的《中国世界文化遗产预备名单》,文化线路受到重视,45个项目中有4项为文化线路。目前,陆上丝绸之路和京杭大运河已申遗成功,预备名录中还有海上丝绸之路(作为丝绸之路的一部分)、灵渠、蜀道三条文化线路亟待申报。另外,万里茶道、茶马古道等文化线路也在地方政府和学者的推动下积极探讨申遗问题。可以预见,未来文化线路将成为中国申遗的重要方向。

四、结语

“文化线路”最初作为以旅游为目的的欧洲文化旅程,一步步成功列入世界遗产名录,最终转变为国际普遍认同的遗产类型,表明该理念具备强大的生命力。文化线路体现了不同文化间互动、融合及演变的历史进程⑥国际古迹遗址理事会文化线路科学委员会(CIIC):《国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路宪章》,《中国名城》2009年第5期。,体现了世界遗产申报“由重视静态遗产向同时重视活态遗产方向发展,由重视单体遗产向同时重视群体遗产方向发展”⑦徐嵩龄:《第三国策:论中国文化与自然遗产保护》,科学出版社2005年版,第64页。的趋势。这也为跨地域、跨国家申遗提供了便利,“丝绸之路:长安-天山走廊的路网”申报世界遗产使用了吉尔吉斯斯坦的申报名额,规避了“凯恩斯决议”对各国申报数量的限制,这种跨国联合申报的方式无疑为中国文化遗产申遗提供了新的途径。

诞生于欧洲一体化大背景下的文化线路理念,“将欧洲议会的宗旨真正落到实处,体现了人权、文化民主、文化多样性、对话、身份认同,以及跨时空的交流和相互促进”,展示了欧洲“不同国家和文化是如何形成一种共同的遗产”①Council of Europe.Enlarged Partial Agreement on CulturalRoutes.http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Routes/Default_en.asp.,迎合了构建欧盟共同身份认同的需要。中国是一个地域辽阔、人口众多的多民族国家,塑造中华民族的文化认同,强化区域合作,实现民族团结,是促进国家稳定发展的重要因素。欧洲实践经验表明,文化线路不仅是历史时期交流合作形成的产物,也能为当代区域和文化间的合作提供对话和交流的平台。通过对具体线路的整理、保护和利用,相关区域可以实现共同开发,弥合区域差异,增进互信和理解。

文化线路亦可作为国际合作的平台。基于共同的历史联系以及对文化多样性的尊重和理解,文化线路可以为国家和地域间的和平共处提供独特的环境②国际古迹遗址理事会文化线路科学委员会(CIIC):《国际古迹遗址理事会(ICOMOS)文化线路宪章》,《中国名城》2009年第5期。。基于这种认识,中国政府提出了“一带一路”战略,强调相关各国要立足“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,打造互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣的“命运共同体”。“一带一路”战略不仅在地理空间上与丝绸之路(包括海上和陆上)存在关联性,更重要的是继承了丝绸之路的文化内涵,即和平、友谊、交往和繁荣③刘卫东:《“一带一路”战略的科学内涵与科学问题》,《地理科学进展》2015年第5期。。从这个角度来看,中国在文化线路的理论和实践上已经发展到一个崭新的高度。