北魏均田制实施考论

张金龙

北魏孝文帝太和九年(485)十月丁未(十三,11.6)下诏颁布均田制①(北齐)魏收撰:《魏书》卷七上《高祖纪上》,北京:中华书局,1974年版。,完备的十五条均田令文载于《魏书》卷一一〇《食货志》,然而对于北魏均田制的实施情况,除了诏书所言“今遣使者,循行州郡,与牧守均给天下之田,还受以生死为断”外,几乎未见其他明确记载。职是之故,研究者对这一问题往往语焉不详,或一笔带过,或据零星而模糊的记载加以简略的推断,缺乏系统扎实的实证研究。大多数研究者主张北魏均田制颁布后确曾在全国各地推行,也有研究者认为北魏均田制乃一纸空文,并不曾真正实施。①中国学界的相关研究,参见拙作《北魏均田制研究史》,《文史哲》2015年第5期。日本学界的相关研究,参见:[日]气贺泽保规,《均田制研究的展开》,刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第二卷《专论》,北京:中华书局,1993年版,第392-423页。本文认为,孝文帝均田诏所言“均给天下之田”是一道强有力的法令,均田制颁布后得到了认真的贯彻和执行,这不仅有零星的史籍记载为证,而且西魏和东魏北齐时期的相关碑铭和文书都是支持北魏均田制实施的有力物证。

一、反映北魏均田制实施的若干史文

北魏孝文帝太和二十年(496)七月丁亥(廿六,8.20)诏云:“又京民始业,农桑为本,田稼多少,课督以不,具以状言。”②《魏书》卷七下《高祖纪下》。对照十余年前均田诏所言“劝课农桑,兴富民之本”,可以作出当时已在新的京师地区实施均田制的判断。事实上,均田制实施后也未能彻底解决饥荒问题,发生饥荒后政府的救济仍然十分必要。《魏书》卷六一《薛真度传》:“转征虏将军、豫州刺史。景明初,豫州大饥,真度表曰:‘去岁不收,饥馑十五;今又灾雪三尺,民人萎馁,无以济之。臣辄日别出州仓米五十斛为粥,救其甚者。’诏曰:‘真度所表,甚有忧济百姓之意,宜在拯恤。陈郡储粟虽复不多,亦可分赡。尚书量赈以闻。’”景明三年(502)十二月戊子(初四,503.1.17),宣武帝诏云:“民本农桑,国重蚕籍,粢盛所凭,冕织攸寄。比京邑初基,耕桑暂缺,遗规往旨,宜必祗修。”③《魏书》卷八《世宗纪》。宣武帝亲政不久颁布的这一劝农诏书,意在使均田制得到进一步贯彻落实,改变迁都特别是都城营建所造成的影响农业生产的局面。正始元年(504)“十有二月丙子(初四,12.25),以苑牧公田分赐代迁之户”④《魏书》卷八《世宗纪》。。按“苑牧公田”亦称“牧田”⑤《魏书》卷五八《杨椿传》。,主要当指孝文帝时在黄河流域设置的河阳牧场⑥《魏书》卷四四《宇文福传》:“除都牧给事。(太和)十七年,车驾南讨,假冠军将军、后军将军。时仍迁洛,敕福检行牧马之所。福规石济以西、河内以东,拒黄河南北千里为牧地。事寻施行,今之马场是也。及从代移杂畜于牧所,福善于将养,并无损耗,高祖嘉之。”按“千里”当为十里之误,参见《资治通鉴》卷一三九《齐纪五》明帝建武元年(494)十一月“魏主敕后将军宇文福行牧地”条及胡注([北宋]司马光主编,[元]胡三省注,“标点资治通鉴小组”校点:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年版)。由此可见,河阳牧场是在新都洛阳东北黄河以北的南北狭长地带设置的牧场,东邻石济(石济津,在今河南滑县西南古黄河上),西邻河内(今河南沁阳县),南邻黄河。河阳牧场饲养的牲畜从代京平城迁徙而来,其地“恒置戎马十万匹”(《魏书》卷一一〇《食货志》)。。延昌二年(513)“闰二月辛丑(十七,4.7),以苑牧之地赐代迁民无田者。癸卯(十九,4.9),定奴良之制,以景明为断”⑦《魏书》卷八《世宗纪》。。都城南迁后,京师地区的人口数量急剧膨胀,加之京师附近地区被开辟为河阳牧场,主要的可耕地被圈占为苑牧公田,使得当地的人地矛盾日渐凸显,宣武帝两次下诏将苑牧公田或苑牧之地赐予代迁民户,即是为了解决这一问题。这两次举措也可以看作是进一步落实均田制,或对均田制进行一定程度的调整。延昌二年的政策与之前发生的水旱及地震灾害引起的饥荒密切相关,史载“是春,民饥,饿死者数万口”⑧《魏书》卷八《世宗纪》。。“代迁民无田者”的记载显示,当时代迁户中已有明显的贫富分化,这是京师地区土地兼并的反映,也是均田制开始遭到破坏的表现。

孝文帝时,高闾上表中曾谓“知劳逸之难均,分民土以齐之”云云⑨《魏书》卷五四《高闾传》。。宣武帝时,河北地区发生水灾,崔楷上疏论减灾,谓“其实上叶御灾之方,亦为中古井田之利。即之近事,有可比伦”云⑩《魏书》卷五六《崔楷传》。。按“分民土以齐之”与“中古井田之利”云云,分别是对均田制实施的高度概括。杜纂“肃宗初,拜征虏将军、清河内史。性俭约,尤爱贫老,至能问民疾苦,对之泣涕。劝督农桑,亲自检视,勤者赏以物帛,惰者加以罪谴。吊死问生,甚有恩纪”①《魏书》卷八八《良吏·杜纂传》。。杜纂在孝明帝时对清河郡的治理,比较典型地反映了均田制时代一个良吏的所作所为。崔孝暐在孝庄帝初年出任赵郡太守,“郡经葛荣离乱之后,民户丧亡,六畜无遗,斗粟乃至数缣,民皆卖鬻儿女。夏椹大熟,孝暐劝民多收之。郡内无牛,教其人种,招抚遗散,先恩后威,一周之后,流民大至,兴立学校,亲加劝笃,百姓赖之”②《魏书》卷五七《崔挺传附子孝暐传》。。在葛荣之乱前,赵郡的社会状况体现了均田制的特征,崔孝暐治理战乱后的赵郡,仍以恢复均田制为要务。孝庄帝永安二年(529),寇儁“出为左将军、梁州刺史。民俗荒犷,多为盗贼。儁乃令郡县立庠序,劝其耕桑,敦以礼让,数年之中,风俗顿革”③《周书》卷三七《寇儁传》。。按“劝其耕桑”意味着寇儁在梁州也是以实施均田制作为基本统治方式的。

上引史料虽然都能感觉到均田制在北魏境内普遍实施的现状,但却并非均田制实施的直接例证。如所周知,史书中有关北魏均田制实施情况的明确记载仅有一条。史称“自京师迁洛,边朔遥远,加连年旱俭,百姓困弊”,宣武帝任命源怀“为使持节、加侍中、行台,巡行北边六镇、恒燕朔三州,赈给贫乏,兼采风俗,考论殿最,事之得失,皆先决后闻”。其后源怀上表曰:

景明(500-503)以来,北蕃连年灾旱,高原陆野,不任营殖,唯有水田,少可菑亩。然主将参僚,专擅腴美,瘠土荒畴给百姓,因此困弊,日月滋甚。诸镇水田,请依《地令》分给细民,先贫后富。若分付不平,令一人怨讼者,镇将已下连署之官,各夺一时之禄,四人已上夺禄一周。

源怀上表为宣武帝所采纳,“时细民为豪强陵压,积年枉滞,一朝见申者,日有百数”。④《魏书》卷四一《源怀传》。这条记载显示,至迟到宣武帝初年,均田制已在北镇地区推行,但由于北镇地处干旱地带,可资耕种的良田非常有限,在受田时主将参僚等主司并未认真执行均田制“先贫后富”的规定,而是趁机将膏腴美田据为己有,将“瘠土荒畴给百姓”,导致百姓日益贫困。根据源怀的建议,北镇地区依据均田令的相关规定对田地重新进行了分配。北镇耕地资源有限,应该属于“狭乡”,人地矛盾比较突出,若在“宽乡”大概不会出现类似情况。虽然正式见诸记载的明确例证仅此一条,且并不十分具体,但还是能够据此得出均田制确已在北魏全国推行的看法,而对其实施过程中出现的基本问题在这一记载中也有所反映。

西魏大统十年(544),宇文泰大行台度支尚书、领著作、兼司农卿苏绰“为六条诏书,奏施行之”。“其三,尽地利”条云:

诸州郡县,每至岁首,必戒敕部民,无问少长,但能操持农器者,皆令就田,垦发以时,勿失其所。及布种既讫,嘉苗须理,麦秋在野,蚕停于室,若此之时,皆宜少长悉力,男女并功,若援溺、救火、寇盗之将至,然后可使农夫不废其业,蚕妇得就其功。……夫百亩之田,必春耕之,夏种之,秋收之,然后冬食之。……单劣之户及无牛之家,劝令有无相通,使得兼济。三农之隙,及阴雨之暇,又当教民种桑、植果,艺其菜蔬,修其园圃,畜育鸡豚,以备生生之资,以供养老之具。

又,“其六,均赋役”条云:“绢乡先事织纴,麻土早修纺绩。”⑤(唐)令狐德棻等撰:《周书》卷二三《苏绰传》,北京:中华书局,1971年版。从苏绰之言可以清晰地感觉到,当时西魏统治区域的农业生产完全是在均田制度之下进行的。从东魏初年贾思勰《齐民要术》的描述中,也可深切地感受到北魏后期均田制下农业生产的实际状况。又《颜氏家训》卷一《治家篇》云:“生民之本,要当稼穑而食,桑麻以衣。蔬果之畜,园场之所产;鸡豚之善,埘圈之所生。爰及栋宇器械,樵苏脂烛,莫非种殖之物也。”⑥(北齐)颜之推撰,王利器集解:《颜氏家训集解》,北京:中华书局,1996年版,第43页。毫无疑问,北齐颜之推所描绘的治家场景更是均田制时代家庭生产经营活动的典范。

东魏迁都邺城之初,便在河北地区推行均田,高隆之时为尚书右仆射,史称“时初给民田,贵势皆占良美,贫弱咸受瘠薄。隆之启高祖(高欢),悉更反易,乃得均平”①(唐)李百药撰:《北齐书》卷一八《高隆之传》,北京:中华书局,1972年版。。可见最初受田时良田沃土都被贵势之家占有,而贫弱者所受之田全为瘠土薄地,经高隆之向高欢建议,这种情况被制止并得到更正。由此来看,均田制在当时已是深入人心的制度,时距北魏颁行均田制刚好半个世纪。虽然此前曾持续了十年时间的战乱,但仍然并未改变人们对均田制的基本态度。这也确凿无疑地表明,北魏后期均田制在全国范围内得到彻底贯彻执行,尽管不排除在受田时发生贵势之家乘机霸占良田沃土的现象,但在政权有正常执政能力的情况下,大体上能够按照均田制的基本规定实施。北齐“天保八年(557),议徙冀、定、瀛无田之人,谓之乐迁,于幽州范阳宽乡以处之”②(唐)魏徵、令狐德棻等撰:《隋书》卷二四《食货志》。。按北魏均田令规定:“诸地狭之处,有进丁受田而不乐迁者,则以其家桑田为正田分,又不足不给倍田,又不足家内人别减分。无桑之乡,准此为法。乐迁者听逐空荒,不限异州他郡,唯不听避劳就逸。其地足之处,不得无故而移。”③《魏书》卷一一〇《食货志》,北京:中华书局,1973年版。毫无疑问,北齐天保八年由政府强制推行的“乐迁”与北魏均田制所规定的自觉的“乐迁”有所差别,但从中可以看出均田制在当时仍然作为北齐正在实施的基本社会经济制度的现实。

虽然能够证明北魏均田制实施的直接记载仅有上引《魏书·源怀传》一条,但在西魏和东魏北齐时期的碑铭及敦煌文书中可以看到均田制实施的实例,相关资料都是在两朝对均田制进行改革之前,因而实际反映的主要应该是北魏后期的制度,故可作为北魏均田制实施的实物证据来看待。

二、西魏《白实等造中兴寺石像记》

西魏《白实等造中兴寺石像记》云:“大统三年岁次戊午四月己丑朔八日丙申,率固城上下村邑诸郡守、大都督、戍主、十州武义等,共崇斯福,为国主大王 □史造中兴寺石像。地皆严净,幽明照曜,此之净土。立功累年,营构方就。梵宫凝丽,其如自然,房廊周廓,跨蹑相寻。”④颜娟英主编:《北朝佛教石刻百品》,台北:“中央研究院”,2008年版。按碑铭云“大统三年”,然所记年月日干支皆与是年不合,而大统四年为戊午年,且月日干支亦符,可证此造像记当造于大统四年四月八日(538.5.21)。碑中施地题名云:

众僧贸 檀越主施田廿五亩□□□□□□寇将军殿中将军邯郸县伯卞令恪

得仕养 檀越主施田卌亩镇西将军荆州主簿西鄂西□二县令南阳□□□宗绍兴息伏贤

村六拾 檀越主施寺田十亩宁远将军都督宗伯仁

亩白田 檀越主施寺田五十亩讨寇将军奉朝请宗清奴

檀越主 檀越主施寺宅田一亩白田一亩乡邑主宗上字元先

施田地 檀越主施寺并宅田十亩广武将军并州主簿宗荣凤

檀越主施寺并宅田一亩平南将军□州太守□州别驾宗凤起

檀越主施寺园白田□亩襄威将军奉朝请浑阳县令宗方进

檀越主施寺白田廿亩襄威将军奉朝请宗天荣

檀越主施寺田廿亩南阳郡功曹宗显祖

大檀越主施白田卌亩园宅田十亩牛一头镇远府功曹参军宗思宾

檀越主施寺并宅田廿亩襄威将军奉朝请南阳郡功曹宗璘凤

檀越主施寺麻田十二亩讨寇将军奉朝请宗法寿

按唐义净《南海寄归内法传》卷一《受斋轨则》:“是故每但食了,必须颂一两陀那伽他,报施主恩。”本注:“梵云陀那钵底,译为施主。陀那是施,钵底是主。而云檀越者,本非正译。略去那字,取上陀音转名为檀,更加越字,意道由行檀舍,自可越渡贫穷。妙释虽然,终乖正本。旧云达儭者,讹也。”①(唐)义净原著,王邦维校注:《南海寄归内法传校注》,北京:中华书局,1995年版,第67页。宋法云《翻译名义集》卷一《七众弟子篇》:“优婆塞、优婆夷。肇曰:‘义名信士男、信士女。’《净名疏》云:‘此云清净士、清净女。’……《后汉书》名‘伊蒲塞’。注云:‘即优婆塞也。中华翻为近住,言受戒行堪近僧住也。’或名檀那者,《要览》曰:‘梵语陀那钵底,唐言施主。今称檀那,讹陀为檀、去钵底留那也。’《思大乘论》云:‘能破悭吝嫉妒,及贫穷下贱苦,故称陀;后得大富,及能引福德资粮,故称那。’又称檀越者,檀即施也,此人行施,越贫穷海。”②大藏经刊行会编:《大正新修大藏经》第54册,第1073页。宋楼钥《攻媿集》卷五七《记·安岩华严院记》:“亦有《松门记》三碑,皆居士所立,称为檀越主,则施财出力为多矣。”③《景印文渊阁四库全书·集部九二·别集类》,台北:台湾商务印书馆,1986年版,第一一五三册,第35页。也就是说,檀越主即施主,因其笃信佛教而将财产施与寺院,故得“檀越主”之称号。④职是之故,佛经中又有“檀越施主”之谓,参见:《增一阿含经》卷四《护心品》(《大正新修大藏经》第2册,第564页),卷二四《善聚品》(第680-681页);《大庄严论经》卷一五(第4册,第347页);《出曜经》卷一一《行品》(第4册,第670页),卷二一《我品》(第724页),卷二六《灵要品》(第749、750页),卷二八《心意品》(第761页)。在《白实等造中兴寺石像记》所载十三位施主中,以宗思宾所施最多,故得“大檀越主”称号。⑤按“大檀越主”的记载颇为罕见,唐中和四年(884)六月五日《常熟县兴福寺再修功德记》载钱公某与顾罕、周垣等人因发起募捐“助修塑像”而被称为“大檀越主”。碑云:“先是,大檀越主吴兴钱公某、吴都(郡?)顾罕、汝南周垣,与彼亲友兼募信士,助修塑像,添达殿堂,奂赫垂芳,传之不朽。”([宋]郑虎臣:《吴都文粹》卷九,《景印文渊阁四库全书·集部二九七·总集类》,第一三五八册,第828页)

如上所见,在十三位施地造像者中,除卞令恪一人外,全都是宗氏成员。卞、宗有形似之疑,也就不排除卞令恪实为宗令恪的可能性。此外,在其他可见姓名的十八人中,还有七位宗氏成员。很显然,这是一个以宗氏家族为主兴建的佛教功德,表明宗氏在当地具有很强的实力。十三位檀越主分别施地二十五亩、四十亩、十亩、五十亩、二亩(1+1)、十亩、一亩、□亩、二十亩、二十亩、五十亩(40+10)、二十亩、十二亩,共计二百六十亩;另有一人施地亩数不清。施地最多者为五十亩,有两人;最少者一亩或二亩,各有一人;以二十亩人数最多。以此推测,二十亩大体上应该就是当地普通小农家庭土地富余的数量。从施地情况来看,在宗氏家族内部,各个家庭之间存在着一定的贫富差别,但是悬殊并不太大,总体上看各家的土地占有量比较平均,体现了均田制时代基本的家庭结构和土地占有状况。其中只有宗思宾一户在施地的同时施牛一头,其所施地五十亩,与宗清奴并列第一,说明他是宗氏家族中最为富有的一户。由于其施地数量最多,且施牛一头,故碑中称其为“大檀越主”。在其所施田地中,包括园宅田十亩,远比均田制规定的园宅田数量要大,这表明宗思宾是当地最大的富户,经济实力相当雄厚。除乡邑主宗上(元先)外,其他十二人全都有官位,但多为虚职,并非实授,很可能与北魏末年特殊政局下的滥授有关。宗上仅施地二亩,的确与其他有官位者差别很大。不过并不尽然,如“平南将军□州太守□州别驾宗凤起”地位似乎不低,但他的施地数量却仅有一亩,还少于宗上。

施地题名中各位施主所施田地名目不少,具体包括田、寺田、宅田、白田、寺并宅田、园白田、白田、园宅田、麻田等种类。其中“寺并宅田”当指寺田和宅田,“园白田”当指园田和白田,“园宅田”则为园田和宅田。这样,实际上共有田、寺田、宅田、白田、园田、麻田六类田地。而“田”是统称,实际上共有五类田地。“宅田”和“园田”当即北魏均田令所见居室和菜地,均田令规定:“诸民有新居者,三口给地一亩,以为居室,奴婢五口给一亩。男女十五以上,因其地分,口课种菜五分亩之一。”⑥《魏书》卷一一〇《食货志》。麻田是均田制下重要的田地种类,均田令规定:“诸麻布之土,男夫及课,别给麻田十亩,妇人五亩,奴婢依良。皆从还受之法。”⑦《魏书》卷一一〇《食货志》。从田地功能来看,麻田与桑田类似;就田地性质而言,麻田与露田相近。施地题名中的“麻田”表明,造像记所立之地固城一带属于“麻布之土”,当地可能不宜种桑。施地题名中未见桑田也显示了这一情况。“施寺田”既可理解为施寺·田(施田于寺),又可理解为施·寺田(施予寺田),若无“寺并宅田”即可按前者理解。当然,被施田地均可看作是寺田,但在施舍之前若称作寺田则不明其内涵。总之,除“寺田”外,其他田地名称均可从北魏均田令中找到对应的名目,这是均田制在当地实施的铁证。施地题名中“白田”在均田令中未见,其涵义有待考证。

作为田地种类的“白田”,历史上有四种涵义。一是指旱田、旱地。《晋书》卷四七《傅玄传》载其上便宜有云:“近魏初课田,不务多其顷亩,但务修其功力。故白田收至十余斛,水田收数十斛。”《南齐书》卷五八《蛮传》:“(汶阳)本临沮西界二百里中,水陆迂狭,鱼贯而行,有数处不通骑,而水、白田甚肥腴。桓温时割以为郡。”宋朱长文《墨池编》卷五《宝藏二·唐张彦远释二王记札》:“非无他旱,不伤白田耳。”①《景印文渊阁四库全书·子部一一二·艺术类》,第八一二册,第838页。很显然,这三条记载显示魏晋南朝时期白田是与水田相对应的旱田,亦即不能灌溉的耕地。白田亦称白地,水田亦称水地。《元史》卷九三《食货志一》:“凡耕者,白地每亩输税三升,水地亩五升。”二是指上无苗稼之田地。葛洪《抱朴子内篇·道意》:“又南顿人张助者,耕白田,有一李栽应在耕次,助惜之,欲持归,乃掘取之,未得即去,以湿土封其根,以置空桑中,遂忘取之。”②王明:《抱朴子内篇校释》卷九《道意》,北京:中华书局,1985年版,第175页。宋陈旉《农书》卷上:“若气候尚有寒,当且从容熟治苖田,以待其暖……多见人才暖便下种,不测其节候尚寒,忽为暴寒所折,芽蘖冻烂瓮臭,其苖田已不复可下种,乃始别择白田以为秧地。”③《景印文渊阁四库全书·子部三六·农家类》,第七三〇册,第183页。此白田是指谷物已收获或尚未下种的田地,是与上有禾苗的苖田或秧地相对而言。这种耕地是农家正在耕种的熟田,此类田地看来也是旱地,故亦可归入第一类。三是指荒田、荒地。眀髙启《凫藻集》卷一《记·白田耕舍记》:“白田在吴淞之滨,距郭三十余里。吴淞由具区之水东流而为川,去海不远,潮汐之所通焉。其旁名田数十万顷,悉赖以灌。惟白田最下,尝为水所冒,岁不得艺,人因以是名之。父老患焉,相率筑堤,以防其外。畚土以培其中,为勤累年,而免于水。今乃遂成腴沃,与他田比耕者,资其所出,咸自致殷足焉。”④《景印文渊阁四库全书·集部一六九·别集类》,第一二三〇册,第267页。与苗田相对应的白田不同,作为荒地的白田则是因故长期未能耕种的土地,这种土地经开发亦有可能成为耕地。明王冕《竹斋集》卷下《七言古体·喜雨歌赠姚炼师》:“今年大旱值丙子,赤土不止一万里。米珠薪桂水如汞,天下苍生半游鬼。南山北山云不生,白田如纸无人耕。”⑤《景印文渊阁四库全书·集部一七二·别集类》,第一二三三册,第86页。明杨一清《关中奏议》卷一一《提督类·一为处置拖欠边储事》:“但年岁有丰歉,地土有肥瘠,西凤等府多苦旱灾,平庆、延安、临巩等府兼苦早霜之灾,加以转输征调,差役浩繁,人户逃移数多,县无完里,里无完甲,甚则十存三四,抛荒田土,白地相望。”这种田地本来属于一、二类地,即为旱田,亦是上无禾苗的可耕地,但因旱灾而致百姓死亡,故成为无人耕种的荒地。四是以所种谷物的色泽而命名。《水经注》卷三六《温水》:“九真太守任延始教耕犁,俗化交土,风行象林。知耕以来,六百余年,火耨耕艺,法与华同。名白田,种白谷,七月作,十月登熟。名赤田,种赤谷,十二月作,四月登熟。所谓两熟之稻也。”⑥(北魏)郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏,《水经注疏》,段熙仲点校,陈桥驿复校,南京:江苏古籍出版社,1989年版,下册,第3016-3017页。按任延于东汉光武帝时为九真太守,“九真俗以射猎为业,不知牛耕,民常告籴。交阯每致困乏。延乃令铸作田器,敎之垦辟田畴,岁岁开广,百姓充给”⑦(宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》卷七六《循吏·任延传》,北京:中华书局,1965年版。。均田令规定,“诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良,丁牛一头受田三十亩,限四牛”⑧《魏书》卷一一〇《食货志》。。《齐民要术杂说》:“然后看地宜纳粟,先种黑地、微带下地,即种糙种;然后种髙壤白地。其白地,候寒食后榆荚盛时纳种。以次种大豆、油麻等田。”①(后魏)贾思勰原著,缪启愉校释:《齐民要术校释》,北京:中国农业出版社,1998年版,第24页。很显然,“髙壤白地”即是地势较高处的旱地。又,《齐民要术》载“胡麻宜白地种”,农史学家缪启愉谓此“指对同种作物有一定年份的‘空白’的非连作地”②《齐民要术校释》卷二《胡麻》,第149、151页。。除非土地非常宽裕,否则在一片土地上通过一定年份的“空白”而避免因连作(重茬)引发产量降低和品质退化,完全没有必要,因为通过轮作即可避免重茬所带来的消极后果。此处之“白地”不排除有休耕地的性质,但主要应当是指旱地。白地又可分为白软地和白沙地,《齐民要术》谓“蒜宜良软地”,亦即“白软地”③《齐民要术校释》卷三《种蒜》,第191页。按本注云:“白软地蒜甜美而科大,黑软次,刚强之地辛辣而痩小也。”,“姜宜白沙地”④《齐民要术校释》卷三《种姜》,第218页。(明)徐光启《农政全书》卷三八《种植·木部》:“《齐民要术》曰:十月,选成熟栀子,取子淘净晒干。至来春三月,选沙白地斸畦,区深一尺,全去旧土,却收地上湿润浮土筛细,塡满畦区,下种稠密如种茄法。”(《景印文渊阁四库全书·子部三七·农家类》,第七三一册,第558页)按此不见于今本《齐民要术》。“沙白地”当即“白沙地”,在后世农书中颇为常见。。《白实等造中兴寺石像记》施地题名中所见“白田”,应该与成书时间同时的《齐民要术》中所见“白地”——“髙壤白地”、“白软地”、“白沙地”相当。其得名缘由,既可能与土壤颜色有关,还有可能就是指露田,施地题名中所见各类田地中概无露田之名,颇难理解,推测白田或即为露田之别称,将未种树(桑、榆、枣)而露出之地称为白田,以与桑田或麻田相对应。

《白实等造中兴寺石像记》刻于西魏大统四年,时距北魏分裂为东、西魏仅过了四年时间,当时西魏各方面的典章制度仍然沿袭北魏,均田制也不例外。更主要的是,此造像记虽然是在西魏初年铭刻的,但其所记与北魏均田制相关的各类田地,无疑是施主及其家庭成员从北魏后期延续下来的产业,是北魏时期均田制实施的实时性物证。此造像记充分证明,即便是在北魏末年和东、西魏初年的战乱年代,均田制在地方基层社会是得到了认真的贯彻和执行的。

三、西魏大统十三年敦煌籍帐文书

最能反映北朝均田制实施情况的实物证据,当然是学界所熟知的西魏大统十三年(547)敦煌籍帐文书(瓜州效榖郡?计账)。该文书分为A、B两类:A类是由九户独立的民户构成的户籍,登记户主和家庭成员的姓名、年龄、身份及受田和课税额度等内容;B类是由若干组民户的合籍构成,共有三十三户,没有家庭成员的姓名,仅登记户、口之数量、类别、身份和课税额度,以及个别受田情况和总的受田额度等内容。此文书最初由日本学者山本達郎进行整理和分析,确定其应为西魏大统十三年敦煌地区的“计账”式文书⑤[日]山本達郎:《敦煌発見計賬樣文書殘簡——大英博物館所藏スタイン将來漢文文書六一三号》(上、下),《東洋学報》第37卷2、3号(1954)。其后,日本学者围绕此文书从各个角度进行了一系列研究,如:西村元佑:《西魏·北周の均田制度——西魏計帳戶籍(スタイン漢文文書六一三号)における诸问题》,《中国経済史研究 均田制度篇》,東洋史研究会,1968年版;仁井田陞:《敦煌発見の中国の計賬と日本の計賬》,《中国法制史研究 土地法·取引法》,東京大学出版会,1960年版;虎尾俊哉:《敦煌文書における税租》,《古代文化》第3卷10号(1959);佐佐木栄一:《いわゆる計賬樣文書をめぐって——麻田の班给を中心として》,《集刊東洋学》第22号(1969)。中国学者对本文书的研究,主要有:唐耕耦:《西魏计账文书以及若干有关问题》,《文史》第九辑,中华书局,1980年版;王棣:《从〈邓延天福等户残卷〉看西魏北周的均田制度》,《山西大学学报》,1981年第1期;《从〈邓延天福等户残卷〉看西魏北周的一些剥削制度》,《华南师范大学学报》,1981年第2期;周秀女:《从敦煌户籍残卷看北朝均田制的若干问题》,《浙江师院学报》,1982年第4期;武建国:《西魏大统十三年残卷与北朝均田制的有关问题》,《思想战线》,1984年第2期;邓文宽:《北魏末年修改地、赋、户令内容的复原与研究——以西魏大统十三年计账为线索》,《出土文献研究》第二辑,北京:文物出版社,1989年版。。此乃有关北朝均田制和赋税制实施的最主要的实物证据,具有极其重要的学术价值⑥西嶋定生云:“这张文书是我们现在所知道的有关北朝时代均田制实施情况的唯一的宝贵文献,它具体地证明了当时敦煌地区均田制的实施情况,特别是作为均田制实施对象的各户的家庭组成情况,已授田数与应授田数的百分比,已授田的分布情况以及租、役、调等等捐税负担情况。”([日]西嶋定生著,冯佐哲等译:《中国经济史研究》,北京:农业出版社,1984年版,第206页)虽然时过半个多世纪,对这一文书的定位仍然不能改变。。毫无疑问,这一文书的发现和学界的相关研究,极大地推进了对北朝均田制的深入理解。

堤防抗滑稳定、抗倾稳定、基地压应力满足要求,安全系数由《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)选用。

大统(535-551)初年,“博览群书,尤善算术”的苏绰被宇文泰任命为大行台左丞,“参典机密”,“绰始制文案程式,朱出墨入,及计帐户籍之法”。大统十年,大行台度支尚书、领著作、兼司农卿苏绰“又为六条诏书”,宇文泰下令,“牧守令长,非通六条及计帐者,不得居官”。①《周书》卷二三《苏绰传》。此后,西魏北周的户籍制度即按苏绰“计帐户籍之法”执行。大统十三年敦煌籍帐文书应该反映的是苏绰制定的“计帐户籍之法”。《隋书》卷二四《食货志》:“后周太祖作相,创制六官。”“司均掌田里之政令。凡人口十已上,宅五亩;口七已上,宅四亩;口五已下,宅三亩。有室者,田百四十亩,丁者田百亩。司赋掌功赋之政令。凡人自十八以至六十有四与轻癃者,皆赋之。”由此可见,西魏对均田制进行改革是在“创制六官”之时,即魏恭帝三年(556)正月初一②《周书》卷二《文帝纪下》:魏恭帝“三年(556)春正月丁丑(初一,1.28),初行《周礼》,建六官”,“初,太祖以汉魏官繁,思革前弊。大统(535-551)中,乃命苏绰、卢辩依周制改创其事,寻亦置六卿官,然为撰次未成,众务犹归台阁。至是始毕,乃命行之”。卷二四《卢辩传》:“初,太祖欲行《周官》,命苏绰专掌其事。未几而绰卒,乃令辩成之。于是依《周礼》建六官,置公、卿、大夫、士。并撰次朝仪,车服器用,多依古礼,革汉、魏之法。事并施行”。“辩所述六官,太祖以魏恭帝三年始命行之”。。也就是说,直到北周建立前夕,几乎整个西魏一代的田制实际上都是北魏颁行的均田制,故大统十三年籍帐文书中所反映的土地和赋役制度应该与北魏后期制度差别不大,从中可以看到北魏均田制的实态。不过也不排除另外的可能性,即大统年间曾对均田和赋役制度进行改革并付诸实施。《周书》卷二《文帝纪下》:魏大统元年(535)三月,“太祖以戎役屡兴,民吏劳弊,乃命所司斟酌今古,参考变通,可以益国利民便时适治者,为二十四条新制,奏魏帝行之”。七年“冬十一月,太祖奏行十二条制,恐百官不勉于职事,又下令申明之”。十年“秋七月,魏帝以太祖前后所上二十四条及十二条新制,方为中兴永式,乃命尚书苏绰更损益之,总为五卷,班于天下。于是搜简贤才,以为牧守令长,皆依新制而遣焉”。由此可见,二十四条新制及十二条新制并行不悖,其内容似乎并不重复。若大统新制中包括土地和赋役制度,则大统十三年敦煌籍帐文书所反映的制度更有可能是经过改制后的西魏制度。③参见:[日]曾我部静雄:《律令を中心とした日中関係史の研究》,東京:吉川弘文舘,1968年版,第345-381页;《中国律令史の研究》,吉川弘文舘,1968年版,第330-347页。关于大统文书所反映的土地和赋役制度的时代特征问题,学界有不同意见。池田温虽然大体同意曾我部氏的观点,但又认为其中某些因素“显然与北魏不同,实际存在着与北周、隋有其亲近性的一面,所以不能忽视出现于其间的一种过渡的性质”([日]池田温著,龚泽铣译:《中国古代籍帐研究》,北京:中华书局,1984年版,第140页)。不管属于哪种情况,就田制而言,北魏太和均田制的基本要素应该并未发生实质性改变。因此,从大统十三年籍帐文书中还是可以看到北魏均田制的基本面貌或制度原则的。④中国学者对西魏大统十三年籍帐文书所反映制度的时代,也有不同的看法,如:武建国认为“既不是按照北魏太和九年的田令,也不是按照西魏北周的田令”,其时间界限“应为北魏肃宗熙平(516-517年)以后至西魏北周均田令实施(约547-549年)以前这一历史时期”。(《西魏大统十三年残卷与北朝均田制的有关问题》,《汉唐经济社会研究》,北京:人民出版社,2010年版,第62页)邓文宽认为:“将西魏大统十三年计账反映的田赋户制理解为西魏制比较可靠。”(《北魏末年修改地、赋、户令内容的复原与研究——以西魏大统十三年计账为线索》,《出土文献研究》第二辑,第265页)

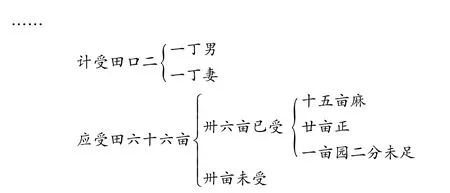

A类“户籍”文书共包括九户的户籍,分别列出每一户的户主和家庭成员的姓名、年龄、身份及课税人口、额度和受田人口、额度及田地四至等等细节。兹仅以刘文成家的户籍为例,以见其一斑⑤唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第一辑,北京:书目文献出版社,1986年版,第112-113页。:

户主刘文成己丑生年叁拾玖 荡寇将军 课户上

妻任舍女甲午生年叁拾肆 台资妻

息男子可乙卯生年拾叁 中男

息男子义丁巳生年拾壹 中男

息男子侯辛酉生年柒 小男

息男黄口甲子生年肆 小男

一段十亩麻 舍西二步 东至舍 西、北至渠 南至白丑奴

一段廿亩正 舍东二步 东至侯老生 西至舍 南、北至渠

右件二段户主文成分 麻正足

一段五亩麻 舍□东□西□南□北

右件一段妻舍女分 麻足 正未受

一段一亩居住园宅

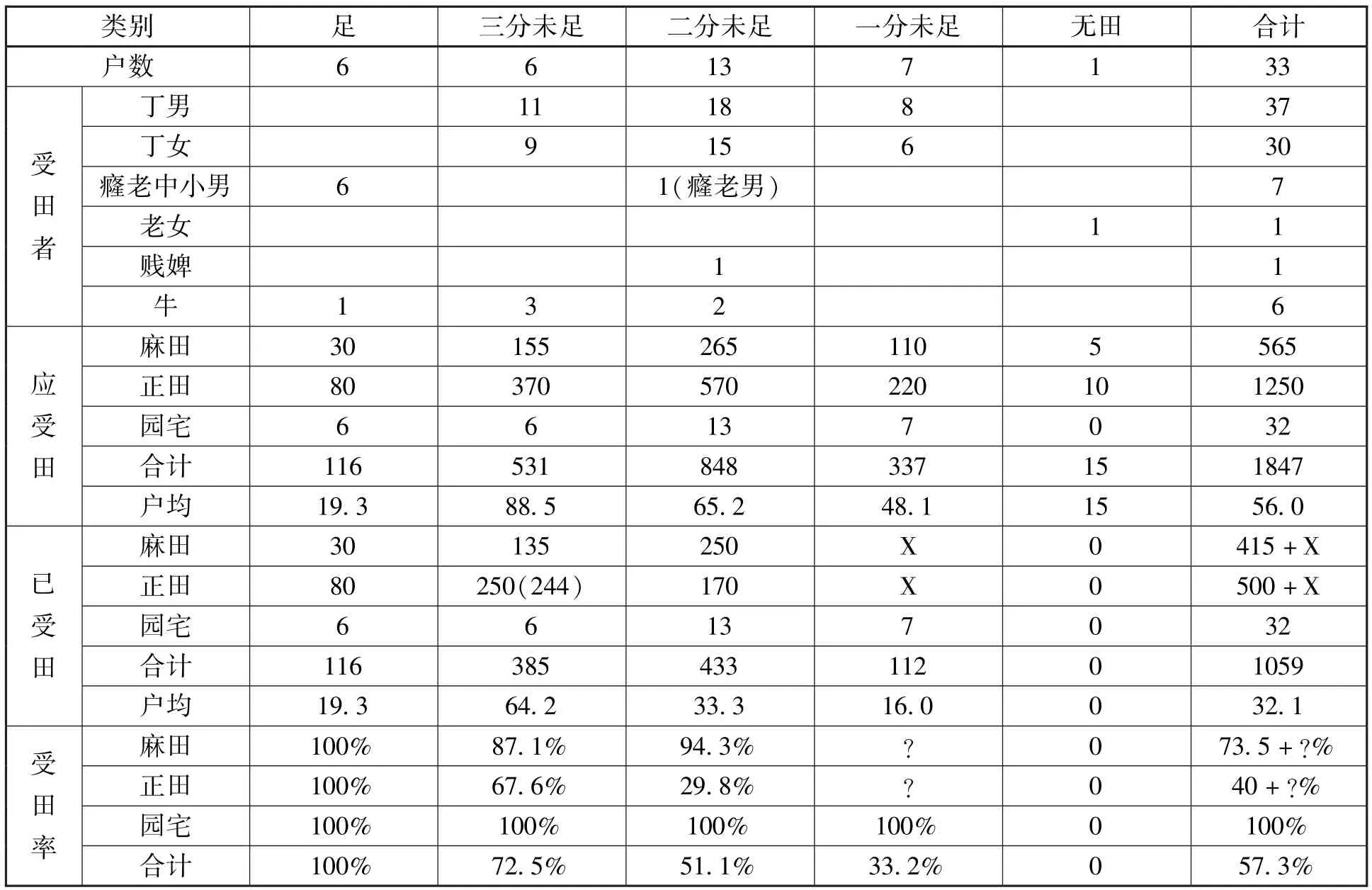

首先需要说明的是,大统十三年籍帐文书中的“麻”即麻田,“正”即正田(露田),“园”即“居住园宅”。敦煌地区属于狭乡,只受正田,不受倍田,故称露田为正田。兹将A类文书中各户受田情况列表如下①下表据池田温《中国古代籍帐研究》第125-126页表5修正而成。:

户主刘文成侯老生其天婆罗门□□□□□□叩延天富王皮乱白丑奴□广世受田者丁男1 1 1 1 2 1 1 3 2丁妻1 1 1 1 1 1 1 2 1丁婢1牛1 2应受田麻田15 25 15 30 10+15 15 15 30 15+麻田15 25 15 30 25 15 15 40(30)25正田50 74 70 60 50 30 30 80 50园宅1 1 1 1 1 1 1 1 1已受田10正田20 38 55 10 15+10 7?0园宅1 1 1 1 1 1 1 1 1受田率麻田100%100%100%100%100%?100%100%(100%)100%?正田40%51.35%78.57%16.67%?33.33%23.33%?0园宅100%100%100%100%100%100%100%100%100%合计54.55%64%82.56%45.05%53.95%?56.52%50%?34.21%?类别二分未足三分未足三分未足二分未足二分未足?二分未足二分未足不详一分未足?

居住园宅的给受标准,所见九户全都是每户一亩,可见这些民户最初的居住园宅是经过政府的统一分配和规划而建,充分表明均田制的确曾按制度规定予以统一实施。北魏太和令规定居住园宅良人三口一亩、奴婢五口一亩,而大统文书中无论人口多寡全都是一亩,有两种可能性:一是北魏太和令的这一规定在具体落实过程中统一按一户一亩居住园宅执行;一是北魏晚期或西魏初年对太和令的规定进行了某些调整。虽然各户人口有别,户等亦不尽一致,但却拥有相同的居住园宅,这在一定程度上体现了均田制的平均思想,也可能最初实行均田时各家的人口和户等差别甚微,后来经过几十年的时间,由于生老病死和生产状况等因素的影响,人口和贫富差别均出现了较大的变化。关于麻田的记载,其中两户有缺漏,另外七户有六户百分百受麻田,只有白丑奴户为特例,已受田为应受田的四分之三,似乎麻田也不一定全部受田。白丑奴户应受田者除白丁二、丁妻二外,还有白丑奴“息男显受庚戌生年拾捌 白丁进丁”,很显然作为新进丁的白显受尚未受麻田,因此白丑奴户麻田的受田率仍可看作是百分百。以此类推,麻田记载有缺漏的两户的已受田皆应为二十五亩,受田率亦为百分百。总的来看,居住园宅和麻田的受田率均为百分百,这应该是均田制在麻土受田的一个基本原则,有一亩居住园宅和一定的麻田就有最低的生活保障。而正田的受田率参差不齐,从这九户的情况来看,最低者不受正田,最高者接近八成,但无一例受田足分。

结合B类文书,受田率的等差会看得更为清楚。兹以记载全面的“二分未足”的两户为例作一分析。荡寇将军刘文成家和白丁叩延天富家分别应受田六十六亩、四十六亩,而实际受田分别为三十六亩、二十六亩,亦即分别有三十亩、二十亩未受。在已受田中,刘家为十五亩麻、二十亩正、一亩园,叩延家为十五亩麻、十亩正、一亩园。刘家的人口结构为口七:一丁男、一丁女、二中男、二小男、一小女,其中受田口为一丁男、一丁女;叩延家为口四:一丁男、一丁女、一小男、一黄男(另,一老女已死),其中受田口亦为一丁男、一丁女。若按北魏均田令规定,刘家二中男亦当为受田口,则刘家应受露田(正田)40+20+(20×2)=100亩,麻田10+5=15亩,居住园宅2亩;叩延家应受露田(正田)40+20=60亩,麻田10+5=15亩,居住园宅1亩。两家实际受田情况是:“一段十亩麻”、“一段廿亩正”——“右件二段 户主文成分 麻正足”,“一段五亩麻”——“右件一段妻舍女分 麻足 正未受”,“一段一亩居住园宅”;“一段十亩麻”、“一段十亩正”——“右件二段 户主天富分 麻足 正少十亩”,“一段五亩麻”——“右件一段 妻吐归分 麻足 正未受”,“一段一亩居住园宅”。由此可见,两家丁男、丁女麻田足分;正田刘文成足分受田二十亩,叩延天富受田十亩,十亩未受,表明丁男正田二十亩即足分,为北魏均田令应受露田(正田)四十亩之半。两家丁女(妻)均未受正田,表明在狭乡田地不足的情况下丁女实际上并不受正田。不过刘家有“卅亩未受”、叩延家有“廿亩未受”,即刘家为一丁女、二中男未受正田(均田令规定应受正田之半),叩延家为一丁男少受田加一丁女未受田。总之,两家应受正田分别为五十亩、三十亩,相当于应受正田分的一半,表明当地露田的受田标准为法令规定的一半,是否所有狭乡都是如此,难以确定。虽然露田应受正田数额缩减了一半,但当地的土地面积还是不能满足受田之需,而且缺额颇大。在上述实例中,刘文成受正田二十亩,为白丁受田额度的两倍,应该与其有“台资”(荡寇将军)有关①《皇甫驎墓志》:“为清水太守,领带军镇。景明元年(500)中,旨格初班,简选台资,穷尽州望,除君为别驾,而君佐弼有方,民士悦乐。”(赵万里集释:《汉魏南北朝墓志集释》图版二一七,北京:科学出版社,1956年版)按《魏书》卷一一三《官氏志》:“(太和)二十三年,高祖复次《职令》,及帝崩,世宗初班行之,以为永制。”所谓“旨格初班”当指宣武帝初年颁布的后《职令》,“台资”是与府主辟除或版(板)授相对而言,亦即得到朝廷任命的正式官人身份。,而普通民户丁男所受正田实际仅为法令规定的四分之一。虽然不能完全确定北魏狭乡受田额度全都是这样,但很可能相差不大,至少有关精神是相通的。②《隋书》卷二四《食货志》:“时天下户口岁增,京辅及三河,地少而人众,衣食不给。议者咸欲徙就宽乡。其年冬,帝命诸州考使议之。又令尚书,以其事策问四方贡士,竟无长算。帝乃发使四出,均天下之田。其狭乡,每丁才至二十亩,老、小又少焉。”时在开皇十二年(592)。按隋文帝初年定制,“其丁男、中男永业露田,皆遵后齐之制”,而北齐“一夫受露田八十亩,妇四十亩”。据此,则当时狭乡受田丁男仅为应受田四分之一,而丁女显然并不受田。这与敦煌西魏大统十三年籍帐文书所见完全相同。

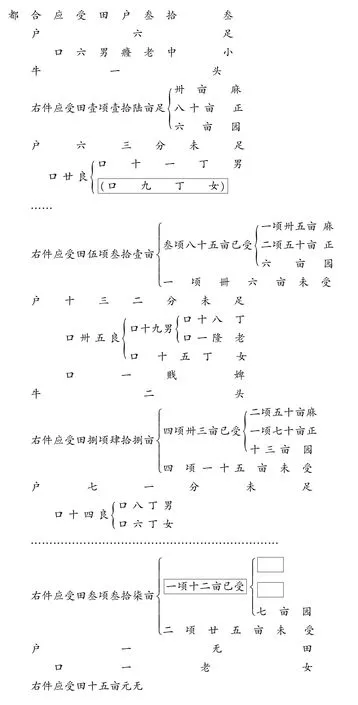

再将B类“计账”文书中有关受田情况的记载转引如下③唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第一辑,第125-127页。:

根据以上记载,相关的受田情况可列表如下①下表据池田温《中国古代籍帐研究》第123-125页表4修正而成。:

类别足三分未足二分未足一分未足无田合计户数6 6 13 7 1 33受田者丁男11 18 8 37丁女9 15 6 30癃老中小男6 1(癃老男)7老女1 1贱婢1 1牛1 3 2 6应受田麻田30 155 265 110 5 565正田80 370 570 220 10 1250园宅6 6 13 7 0 32合计116 531 848 337 15 1847户均19.3 88.5 65.2 48.1 15 56.0已受田麻田30 135 250 X 0 415+X正田80 250(244)170 X 0 500+X园宅6 6 13 7 0 32合计116 385 433 112 0 1059户均19.3 64.2 33.3 16.0 0 32.1受田率麻田100%87.1%94.3%?0 73.5+?%正田100%67.6%29.8%?0 40+?%园宅100%100%100%100%0 100%合计100%72.5%51.1%33.2%0 57.3%

在大统十三年B类“计账”文书中,居住园宅的给受标准,所见三十三户全都是每户一亩,即便是癃老中小男为户者也是如此。上述A类文书中九户无论人口多寡、户等高低,也都是每户一亩居住园宅。可见这些民户最初的居住园宅是经过政府的统一分配和规划而建,充分表明均田制的确曾按制度规定予以统一实施。

三十三户按其受田情况分为“足”、“三分未足”、“二分未足”、“一分未足”、“无田”五组,分别有六、六、十三、七、一户。无田的一户仅有老女一人,应该是丧失了生活能力者。北魏三长制规定:“孤独癃老笃疾贫穷不能自存者,三长内迭养食之。”①《魏书》卷一一〇《食货志》。从其既无麻田和正田又无园田来看,即属于“三长内迭养食之”的“不能自存者”,从而也就证明三长制的这一规定确实得到贯彻执行。尽管如此,她仍然独立成户,这是对良人地位的认可。受田“足”六户全都是特殊人群癃老中小男,有两种可能性:一是这些民户原本属于受田不足户,各家丁男、丁女因故死没,其土地为未成年或残疾子弟、老人所继承,由于受田标准发生变化,故而成为受田“足”户,从有牛一头来看,其中某一户还属于较富裕的农户;二是这六户所受田地在当地是维持其生活的最低基准,或者说特殊人群的受田额度是维持生存的底线,因而其受田必须足分才行。事实上,这六户共受麻田三十亩、正田八十亩,居住园宅六亩,户数和麻田、正田的比例占全部三十二户(无田老女一户不计)的18.75%和5.31%、6.4%,表明其受田额度之低。并不清楚每户(人)受田的具体情况,但可以确定每人受麻田五亩。北魏太和均田令规定:“诸麻布之土,男夫及课,别给麻田十亩,妇人五亩。奴婢依良。皆从还受之法。”虽然并无癃老中小男受麻田的具体规定,但却规定“诸有举户老、小、癃残无授田者,年十一已上及癃者各授以半夫田,年逾七十者不还所受”。②《魏书》卷一一〇《食货志》。癃老中小男为户者正是“授以半夫田”的对象,文书的记载显示,半夫田既包括露田(正田),也包括麻田。这也就表明,北魏均田制的这一原则在西魏大统十三年仍然有效。

“三分未足”的六户,计受田口二十,其中丁男十一口,丁女九口,有牛三头。其受田情况是:“应受田五顷三十一亩”,其中“三顷八十五亩已受”,“一顷卌六亩未受”,已受田包括“一顷三十五亩麻”、“二顷五十亩正”、“六亩园”(已受田合计少六亩,推断正田已受田数为二顷四十四亩)。总受田率为72.5%,其中麻田受田率为87.1%,正田受田率为67.6%,全都不足分。麻田应受田一百五十五亩(丁男10×11=110亩,丁女5×9=45亩),实受田一百三十五亩。很可能丁男十一人中有两人为新进丁,类似A类文书中白丑奴息男显受“年拾捌 白丁进丁”,则这六户是以一夫一妇及其子女组成的小农家庭,其中两户各有一位刚满十八岁的儿子,其他四户子女全未成年。这样来看,这六户麻田的受田率仍可视为百分百。正田应受田三百七十亩(丁男20×11=220亩,丁女10×9=90亩,牛20×3=60亩),实受田二百五十或二百四十四亩,一百二十亩或一百二十六亩未受田。若丁女未受正田计九十亩,两新进丁男未受正田计四十亩,则大体接近未受正田之总数。

“二分未足”的十三户,共有良人三十五(四)口、贱婢一口、牛二头,良口男十九(丁男十八、癃老一)、丁女十五。其受田情况是:“应受田八顷四十八亩”,其中“四顷卅三亩已受”,“四顷一十五亩未受”,已受田中“二顷五十亩麻”、“一顷七十亩正”、“十三亩园”。总受田率为51.1%,其中麻田受田率为94.3%,正田受田率为29.8%,全都不足分。麻田应受田二百六十五亩(丁男10×18=180亩,丁女5×15=75亩,癃老5亩,贱婢5亩),实受田二百五十亩。十五亩未受田,最大可能是贱婢未受,还有一位新进丁男未受。这样麻田的受田率仍可看作是百分百。正田应受田五百三十亩(丁男20×18=360亩,丁女10×15=150亩,癃老10亩,贱婢10亩),实受田一百七十亩,三百六十亩未受田。似应作这样的理解:十八丁男中新进丁一人未受田,其余十七人各受正田十亩,丁女、癃老、贱婢均不受正田。在这一组中,牛二头并未受田。

“一分未足”的七户,有丁男八口,丁女六口。其受田情况是:“应受田三顷三十七亩”,“二顷廿五亩未受”,已受田中“七亩园”,其余残缺,但可以确定“一顷十二亩已受田”。总受田率为33.2%,麻田和正田的受田率均不可知。除去七亩园,应受麻田和正田为三顷三十亩,其中麻田一顷一十亩(丁男10×8=80亩,丁女5×6=30亩),正田二顷二十亩(丁男20×8=160亩,丁女10×6=60亩)。已受田一顷十二亩包括七亩园和麻田、正田一顷五亩,很可能正田全都未受,麻田有一丁女未受。

总的来看,“三分未足”即是受田数达到应受田数的三分之二左右,“二分未足”即是受田数达到应受田数的二分之一左右,“一分未足”即是受田数达到应受田数的三分之一左右。结合A类文书,64%~82.56%均属“三分未足”,45.05%~56.52%均属“二分未足”,33.2%为“一分未足”。在这三十三户中,除了极个别例外,无论丁男和丁女都给受足分的麻田,正田只有丁男和牛受田,丁女和奴婢并不受田,丁男受田数额一般为应受田数的一半(二十亩)。此外,癃老中小男为户者给予“半夫田”,包括麻田和正田。“一分未足”的民户仅有麻田而不受正田。文书显示,政府的确曾统一对一夫一妇的小农家庭给受麻田十五亩,由于是狭乡,每户并未给受多余的麻田,等到其子成丁后已无麻田可受。可以推断,其最初受田的时间应在大统十三年前数年至十余年,亦即在西魏初年的可能性较大。种种迹象显示,在西魏敦煌地区麻田的重要性实际上超出了正田(露田),尽管北魏的麻田需要还受,具有露田的性质,但很快从北齐开始麻田便与桑田一样成为了世业(永业)田(北周也可能同时实行)。也就是说,在民户土地中私有土地的比重超过国有土地,并且地位越来越重要。这种情况一定程度上反映了当时的社会现实,同时也可能与北魏实行均田制以后所导致的土地所有制结构的变化有关。这一点尤其值得引起重视。

西魏大统十三年敦煌籍帐文书是学界研究北朝土地制度和户籍制度最重要的实物证据,其学术价值无与伦比。文书体现的应该是西魏大统十年苏绰新制颁布后的制度,然而由于文献阙载,苏绰新制的具体内容无从得知,其中是否包含田制的内容亦不能确定,即便有也一定是在北魏后期均田制基础上所进行的改革,必定还保留了北魏均田制的基本原则,若其中不包括田制的内容,则此文书所反映的就是北魏均田制的内容。无论如何,从大统十三年敦煌籍帐文书中可以看到当时均田制实施的具体情况,相应地北魏孝文帝颁布均田制后也一定是按照相似的情形而加以推行的。

四、北齐《标异乡义慈惠石柱颂》

北齐武成帝大宁二年(562)所立《标异乡义慈惠石柱颂》①标异乡义慈惠石柱位于今河北定兴县城西北二十里石柱村,1961年被国务院公布为全国重点文物保护单位。石柱分基础、柱身和石屋三层,通高6.65米。基础为一巨石,近正方形,东、西两边各长2米,南北略短,基石上有覆莲座柱础。柱身高4.5米,呈不等边八角形,用两根浅棕色石灰石垒接而成,自下而上每高1米约内收2.5厘米,柱身各面刻有颂文和题名,共计3400余字。柱身顶端有一长方形石板,是石柱的盖板,又是石屋的基础。石屋建于石板之上,面阔三间,进深二间,单檐四阿式屋顶,雕有柱、大斗、方窗、阑额、檐椽、角梁、瓦垄和屋脊等,很可能是义坊主体建筑的摹本。石柱正面上部刻“大齐大宁二年(562)四月十七日省符下标”,石柱之立即缘于此。但当时并未马上开建,河清二年(563)范阳太守郭氏遣郡功曹卢宣儒等人“权立木柱,以广远闻”。后主天统三年(567)十月八日,幽州刺史斛律羡“教下郡县,以石代焉”。众义士及范阳令刘彻等遂共同捐助财力,建立石柱。刘淑芬云:“北朝时,和佛教有关的组织皆可以‘义’字称,如佛教徒的信仰组织称‘义邑’、‘法义’,其成员分别叫‘邑义’、‘法义’;中古佛教徒从事地方建设,其所开挖的井叫‘义井’,所建造的桥称‘义桥’。佛教徒的舍田立寺、敬营僧斋、救济饥寒等社会工作,也成为义行美德之一,有此行为者也成当时人表扬孝义的对象。”(《北齐标异乡义慈惠石柱——中古佛教社会救济的个案研究》,梁庚尧、刘淑芬主编:《城市与乡村》,北京:中国大百科全书出版社,2005年版,第68页),其中的施地题记是反映东魏及北齐均田制的重要资料,对于认识北魏均田制也具有重要的价值。颂文所载施地题记如下②拓片见北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第七册,郑州:中州古籍出版社,1989年版,第116-121页;录文见毛远明校注:《汉魏六朝碑刻校注》第九册,北京:线装书局,2007年版,第103-109页。按以下施地题记据校注本录文并参考拓片及唐长孺、佐川英治二氏录文(分见《山居存稿》第120-121页及《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》第251-252页),有异者择善而从,标点亦微有改动,不再一一说明。:

初施义园宅地主,笃信弟子严僧安、故人严承、严法胤、严僧芝、严道业、严惠仙、严平仁等,并解苦空,仰慕祗陀之惠,设供招纳,舍地置坊。僧安手自穿井,定基立宅,实是起义檀越。今义坊园地,西至旧官道中,东尽明武城璜,悉是严氏世课田,皆为种善来资,忻舍无悔。 施主僧安,夙植定因,遭灾无难,荒后宝育男女,并各端慧。长子怀秀、次息奉悦、第三息怀达、第四要欣,性并恭孝,敬从父命,立义十载有余,重施义南课田八十亩,东至城门,西届旧官道中,平坦良□,立文永施,任义园食,众饵蒔果,普天共味,随时礼念。愿资檀主,因慈感悟,宗房相学,广施如左。

施主严承,长息侍伯、伯弟阿继,孝心纯至,为父母重施义东城壕、城南两段廿亩地,任义拓园,种植供宾,冥资施主,冀若把土,来招轮报。施主严光璨,璨弟市显,兄弟门华,礼风仪并著,儿孙端质,乡闾敬尚,施心弥隆,念福重义,有甚宗人。璨弟市显、显息士林、璨息惠房、第三定兴、璨孙洪略,共施武郭庄田四顷,施心坚固,众虽废庄,任众回便,卖买田,收利福用,见脩薄拘之因,来受菩提无尽之果。 施主严道业,业长息桃宾,父子重义轻财,为福舍地,现招十利,当获提伽净宝。施主严惠仙,仙长子阿怀、第二兰怀、天保等,信义精诚,弗怜世报,各施地廿亩,任众造园,种收济义,心度如海,舍著为念。 施主严市念,念大儿〔渊〕长、长弟阿礼、阿友,兄弟〔孝〕顺,仰慕亡考,舍地卌亩,博严奉地,与义作园,利供一切,愿资亡者,愿能存亡,博惠离车,净毕非迢。

按所谓“起义檀越”亦即“初施义园宅地主”,也就是最初施地建立义坊园地的各位施主。“笃信弟子”即优婆塞——居士、信士。《标异乡义慈惠石柱颂》中的“施主”,即是《白实等造中兴寺石像记》的“檀越主”。对于这一重要石刻文献,学界已有比较深入的探讨。唐长孺最早关注颂文中的施地题记并对其中的“课田”与“庄田”做了考释③参见唐长孺:《北齐标异乡义慈惠石柱所见的课田与庄田》,《山居存稿》,北京:中华书局,1989年版,第119-128页。,刘淑芬则对《标异乡义慈惠石柱颂》进行了全面系统的研究①刘淑芬:《北齐标异乡义慈惠石柱——中古佛教社会救济的个案研究》,《城市与乡村》,第52-86页。,佐川英治在唐长孺基础上探讨了施地题记所反映的“乡义”与国家的关系问题②参见[日]佐川英治:《北齐标异乡义慈惠石柱所见乡义与国家的关系》,牟发松主编:《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》,上海:华东师范大学出版社,2006年版,第248-260页。。以下从均田制实施的角度对颂文中的施地题记作一考察。

根据《颂序》,严僧安等最初“舍地置坊”即建立乡义园宅是在东魏武定四年(546)。“武定四年,神武(高欢)北狩,敕道西移,旧堂寥廓,行人稍简。乃复随依官路,改卜今营,爰其经始,厥堵靡立。便有笃信弟子严僧安,合宗夙籍道因。……若父若子,乃识乃亲,或前或后,非贫非富。……各舍课田,同营此业,方圆多少,皆如别题。”而义坊原已有之,本在旧官道旁,其职能是“兴设义食,以拯饥虚”。武定四年严僧安等“舍地置坊”,意味着原义坊被放弃,开始西迁选址新建。义坊西迁之初,依靠严氏家族施舍“世业课田”而建立“义坊园地”,其规模“西至旧官道中,东尽明武城璜”。“世业课田”在史籍中未见记载,唐长孺认为是指“皆为世业,身终不还”且“在一定条件下准许买卖”的桑田③唐长孺:《北齐标异乡义慈惠石柱所见的课田与庄田》,《山居存稿》,第122页。,佐川英治认为“是严氏世代相传的课田”之意,“强调的是把那块良田提供给义坊的严氏的功德”④[日]佐川英治:《北齐标异乡义慈惠石柱所见乡义与国家的关系》,《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》,第256页。。按“义坊所在是北魏幽州上谷郡故安县,即北齐幽州范阳郡范阳县”,而幽州在北魏太和八年定制中属于麻布之土,其地本无桑田,故唐氏认为严僧安等施主的“世业课田”“只能是桑田化了的麻田”。⑤唐长孺:《北齐标异乡义慈惠石柱所见的课田与庄田》,《山居存稿》,第123页。也就是说,到严氏施地之时,当地的麻田也已转化为世业田。据北齐河清三年(564)令规定:“土不宜桑者,给麻田,如桑田法。”⑥《隋书》卷二四《食货志》。而这仅仅是在义慈惠石柱建立一两年之后。有这样几种可能性:一是义坊西迁严氏初施地时,其所施地即为“世业课田”,若此则东魏武定四年时麻田已具有与桑田同样的世业性质;二是十余年后严氏重施地扩大义坊规模及实力时,其所施地即为“世业课田”,若此则北齐初年麻田已具有与桑田同样的世业性质;三是义慈惠石柱建立时,严氏成员所施地被认为是“世业课田”,若此则大宁二年麻田已具有与桑田同样的世业性质。无论如何,可以确定的是,在武成帝河清三年令颁布之前,在北齐境内麻田已具有世业的性质,同桑田一样不再还田,而由受田者子孙继承。河清三年令规定麻田“如桑田法”,既有可能是对之前令文的承袭,也可能是对业已形成的成规的认可。比较而言,河清三年之前东魏北齐已有相同或相似规定的可能性更大。严氏家族初施作为“义坊园地”的“世业课田”,“西至旧官道中”,旧官道被废弃是在武定四年,而此后不久严氏成员便施地建立义坊。由此来看,在旧官道被废弃后,严氏成员的土地扩展到“旧官道中”,表明严氏所施“世业课田”并不能被理解为“世代相传的课田”。北魏末年幽州发生了一系列战乱,对当地基层社会影响很大。颂文云:“值魏孝昌之际,尘惊塞表,杜(洛周)、葛(荣)猖狂,乘风间发,蚁集蜂聚,毒掠中原。桑干为虏马之池,燕赵成〔祸?〕乱之地。士不芸耨,女无机柕,行路阻绝,音信虚悬。残害村薄,邻伍哀不相及;屠戮城社,所在皆如乱麻。形骸暴露,相看聚作北山;血河成流,远近翻为丹地。”颂文又谓“施主僧安,夙植定□,遭灾无难,荒后宝育男女”云云,表明严僧安家族也受到战乱的影响。由此可见,自北魏末年以来,标异乡所在地的人口结构和土地占有状况应该都曾发生过剧烈的变动,对“世业课田”内涵的理解不能离开这一背景。

义坊西迁十余年后,严氏家族成员——主要是初施地主的子弟辈,又拿出各自的土地捐献给义坊,这些土地(武郭庄田除外)仍紧邻义坊园地⑦刘淑芬云:“由于其时北方人多聚族而居,因此政府所配给他们的课田也都毗邻相连,以严氏宗族所施课田为主的义坊及其田园,应是相对完整的一片土地。”“其新施土地和严氏宗族先前所施的土地是相邻毗连的。”(《北齐标异乡义慈惠石柱——中古佛教社会救济的个案研究》,《城市与乡村》,第65页),其后义坊的规模和经济实力有了进一步的扩展。严氏家族成员重新捐献的土地包括:施主严僧安四子怀秀、奉悦、怀远、要欣所施“义南课田八十亩”,具体位置是“东至城门,西至旧官道中”;施主严承之子侍伯、阿继所施“义东城壕、城南两段廿亩地”;施主严光璨之弟市显及其子士林、璨子惠房、璨弟定兴、璨孙拱略等“共施武郭庄田四顷”;施主严道业及其长子桃宾所“舍地”;施主严惠仙及其子阿怀、兰怀、天保等“各施地廿亩”;施主严市念之子□□、阿礼、阿灰兄弟“舍地卌亩”。初施主严僧安其时仍然在世,但重施地主并不包括他,而为他的四个儿子,应该是因老免还田而丧失了对土地的所有(经营)权。施主严光璨不见于初施地主名单,虽很可能仍为家长,但施地主并不包括他,而是他的弟弟、子侄和孙子五人,当时他的年事已高,显然也是因为老免还田而丧失土地所有(经营)权。严市念家的情况类此。这些家族长者虽然作为施主出现,但土地并不归其所有,故具体的施地行为由其子(孙)弟承担。这就清楚地表明,均田制老免还田的原则得到了贯彻执行,这是均田制实施的明确例证。

严氏六个家族所施地,除施主严道业、桃宾父子施地亩数不清外,其他五家各自施地八十亩、二十亩、四顷、四十亩、四十亩,共计五顷八十亩,其中一顷八十亩用作义坊园宅地,栽种果树和饲养牲畜,也可用来扩建房舍,义坊及其附属土地有了较大程度的扩充,这几块土地“西至旧官道中,东尽明武城璜”,应该是连成一片的。严道业父子所舍地似乎是用作商业交易的场所。在重施以后,义坊的规模似乎扩大了二顷至三顷左右,加上原有土地,大体上相当于三、四户一夫一妇的均田农民所拥有的土地。除严光璨家所施武郭庄田四顷面积较大外,其他人家所施田地面积并不大,如严僧安四子施地八十亩,严承二子施地两段二十亩,严惠仙三子各施地二十亩,严市念三子舍地四十亩,这十二人共施地一百八十亩,每人多则二十亩,少则十亩。对于处在宽乡的标异乡而言,普通受田民户拿出这一数额的田地用作功德施舍完全能够承受得起。除武郭庄田外,严氏重施田地的用途分别为:“任义园食,聚领蒔果”;“任义拓园,种植供宾”;“任众造园,种收济义”;“与义作园,利供一切”。其“用途脱不了一个‘园’字,即施给义堂作园”①唐长孺:《北齐标异乡义慈惠石柱所见的课田与庄田》,《山居存稿》,第127页。。具体一点说,“这些土地田园除了建筑物所占地之外,大都是用以种植粮食蔬果,一则供应义食所需,二则也贩售求利,作为‘义’的收入”②刘淑芬:《北齐标异乡义慈惠石柱——中古佛教社会救济的个案研究》,《城市与乡村》,第77页。。严光璨兄弟所拥有的武郭庄田情况看来比较特殊,其实态难以明了,不过其拥有者共有五人,平均每人不到一顷,可能是以倍田或再倍田的名义占有。武郭庄田四顷与义坊似乎并不相连,捐出后实际上意味着庄园被废弃,允许庄田被买卖,所得利益则归义坊,用于义坊日常的经营维持。

《隋书》卷二四《食货志》:“天保八年(557),议徙冀、定、瀛无田之人,谓之乐迁,于幽州范阳宽乡以处之。”佐川英治认为:“天保八年正是开始‘重施’的时候。笔者推测,此时‘乐迁’措施是推动范阳地主积极施地的一个原因。”③[日]佐川英治:《北齐标异乡义慈惠石柱所见乡义与国家的关系》,《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》,第255页。按其说不无道理。还有一点值得注意,虽然施主一般都是各家族的长者,但施地行为的主体却不是他,而是其子(孙)弟,且父子兄弟单独列名,表明他们对各自所施田地的拥有权,体现了均田制以丁男(女)作为受田对象的规定,同时也表明在同一家族内部财产是分离的,究竟是同爨异产,还是分居异财,难以作出明确的判断。宋孝王《关东风俗传》对北齐时期的豪强大族有这样的描述:“文宣之代,政令严猛,羊、毕诸豪,颇被徙逐。至若瀛、冀诸刘,清河张、宋,并州王氏,濮阳侯族,诸如此辈,一宗近将万室,烟火连接,比屋而居。”④[唐]杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三《食货三·乡党》“北齐”条引,北京:中华书局,1988年版,第一册,第62页。这些规模庞大的宗族,势大力强自不待言,但他们却并非以大家族的形式同爨共财,而是“同宗而异炊”⑤万绳楠:《魏晋南北朝史论稿》,合肥:安徽教育出版社,1983年版,第275页。,各自拥有其田宅。由此推测,严氏各个大家族内部虽然关系非常密切,但兄弟子孙也应该各有其田宅,当然就整个严氏宗族而言,“烟火连接,比屋而居”自无疑义。

《标异乡义慈惠石柱颂》建立于北齐武成帝大宁二年,是在河清三年对均田制进行改革两年之前,而据《颂序》记载,严氏家族“舍地置坊”建立乡义园宅始于东魏武定四年,则颂文所记相关的田地,无疑是严氏家族自北魏后期以来就已拥有。因此,颂文的相关记载反映的是北魏均田制在当地得以实施的典型物证。

五、土地兼并与均田制的破坏

北魏前期,豪强大族势力膨胀,大量自耕农成为其依附民,严重影响到政府控制的民户和土地数量,削弱了朝廷的统治基础。而在北方大规模征服兼并战争结束后,北魏政府的财源和兵源主要依赖于自耕农的纳税和服役,均田制的实施,就是为了抑制豪强大族力量的扩张,限制地权的过度集中,使农民和土地更紧密的结合,促进农业生产的发展,并在此基础上,保证赋税和兵役的有效征发。然而在现实社会生活中,由于种种原因,土地兼并始终并未完全停止。宋孝王《关东风俗传》云:“《魏令》:‘职分公田,不问贵贱,一人一顷,以供刍秣。’自宣武出猎以来,始以永赐,得听卖买。”①《通典》卷二《食货二·田制下》“北齐”条引(第一册,第27页)。按《周礼·天官·冢宰》:大宰之职“以九式均节财用”,“七曰刍秣之式”。贾公彦疏云:“刍秣之式者,谓牛马禾谷也。”②《周礼注疏》卷二,[清]阮元校刻《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年版,上册,第648页。由此推断,此一人一顷的职分公田是专门用于官吏任职期间为其使用的牛马种植饲料的土地③日本学者堀敏一认为:“一人一顷的‘职分公田’可以认为主要是以京官为对象的”,而其建立的时间“最大的可能性是在迁都洛阳的时期”,即太和十七、十八年(493-494)“迁都洛阳以后发布的令”。([日]堀敏一著,韩国磐等译:《均田制的研究》,福州:福建人民出版社,1984年版,第195、196页)邓文宽、武建国均同意堀氏关于此制确立(颁布)时间的判断,参见邓文宽:《北魏末年修改地、赋、户令内容的复原与研究——以西魏大统十三年计账为线索》,《出土文献研究》第二辑,第272页;武建国:《北朝隋唐均田制度的演变》(下),《史学论丛》,云南大学出版社,1989年版,收入《汉唐经济社会研究》,第176页。。北魏均田令规定:“诸宰民之官,各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。更代相付。卖者坐如律。”④《魏书》卷一一〇《食货志》。按此“公田”的给受,目的是为了保障各级地方官的办公费用,故在其卸任时必须如数转交给下一任,若进行出卖则依法惩处。而“以供刍秣”的“职分公田,不问贵贱,一人一顷”,显然是对这一条款的补充,很可能最初也有“更代相付”、“卖者坐如律”的规定。关于《关东风俗传》所云“宣武出猎”,陈连庆谓“各家无说,不详”⑤陈连庆:《〈晋书·食货志〉校注 〈魏书·食货志〉校注》,第283页。,邓文宽认为是指孝武帝西奔长安投靠宇文泰之事⑥邓文宽:《北魏末年修改地、赋、户令内容的复原与研究——以西魏大统十三年计账为线索》,《出土文献研究》第二辑,第272页。,但却与文本原意无法对应。北魏宣武帝景明三年(502)“九月丁巳(初二,10.18),车驾行幸邺”;“戊寅(廿三,11.8),阅武于邺南”;“冬十月庚子(十六,11.30),帝亲射,远及一里五十步,群臣勒铭于射所。甲辰(二十,12.4),车驾还宫”。⑦《魏书》卷八《世宗纪》。因此,宋孝王所言“宣武出猎”最有可能是指北魏宣武帝行幸邺城之事。若然,则“永赐”职分公田是在景明三年冬宣武帝出巡邺城之后不久。“永赐”职分公田并允许买卖,应该是宣武帝亲政不久为了笼络各级官吏支持其统治而采取的举措⑧关于宣武帝亲政之经纬,参见拙著:《北魏政治史》八,读者出版集团·甘肃教育出版社,2008年版,第32-35页。。正始元年(504)“十有二月丙子(初四,12.25),以苑牧公田分赐代迁之户”⑨《魏书》卷八《世宗纪》。。时距宣武帝出巡仅过了两年时间,宋孝王所云“永赐”职分公田或与此有关。“代迁之户”是指随都城南迁而由平城迁居洛阳的以拓跋鲜卑为主的各族人户,上自王公贵族下至羽林、虎贲和普通均田农民。孝文帝太和十八年(494)十二月“戊申(初八,495.1.19),优复代迁之户租赋三岁”⑩《魏书》卷七下《高祖纪下》。。此为“代迁之户”始见于记载。“代迁之户”始见于记载。“代迁之户”有租赋负担,自然属于普通均田民户,不过代迁之户还应该包括自平城迁居新都洛阳的王公贵族、各级官吏、将士及其家庭成员①《魏书》卷七下《高祖纪下》:太和二十年(496)“冬十月戊戌(初八,10.30),以代迁之士皆为羽林、虎贲”。,孝文帝“优复”租赋者属于前者,宣武帝“永赐”职分公田属于后者。②关于代迁之户的相关情况,参见卢开万:《“代迁户”初探》,《武汉大学学报》,1980年第4期。杨椿于永平(508-512)年间出任朔州刺史,“在州,为廷尉奏椿前为太仆卿日,招引细人,盗种牧田三百四十顷,依律处刑五岁”,宣武帝“诏依寺断,听以赎论”。按杨椿曾任兼太仆卿、太仆卿,时当宣武帝正始年间(504-508)。③《魏书》卷五八《杨椿传》。皇家牧场即苑牧公田归太仆卿所司,故其乘机渔利,“招引细人,盗种牧田”。细人即普通百姓,他们当时拥有的土地可能很少,故在杨椿的招引下盗种牧田,而杨椿大概收取一定数量的田租以获利。不管是否入于私门,按制度没有朝廷的许可,牧田是不允许随便开垦的。无论如何,现实中职分公田的普遍买卖肯定不会在宣武帝“永赐”之后便马上开始。然而由于土地买卖的限制条件逐渐被打破,无疑将会推动土地私有化的进程。④唐长孺认为:“这种可以买卖的赐田必然集中到贵族官僚富人手中。私有土地的肯定(即使是部分的)标识者大土地所有制的扩展及其合法化。”(《均田制度的产生及其破坏》,《历史研究》,1956年第2期)到东魏时职分公田几乎全都用来进行交易,“迁邺之始,滥职众多,所得公田,悉从货易”⑤宋孝王:《关东风俗传》,《通典》卷二《食货二·田制下》,第一册,第27页。。

北魏晚期政局的动荡加剧了贫富分化,使地权集中的现象愈演愈烈。宣武帝初年,散骑常侍、给事黄门侍郎高聪“媚附”恩倖茹皓,“乃因皓启请青州镇下治中公廨以为私宅,又乞水田数十顷,皆被遂许”⑥《魏书》卷六八《高聪传》。。官吏可以通过“启请”而获得大量的良田,均田制在此时显然并未对官贵产生约束作用。宣武帝正始元年(504)底,南朝梁秦二州府长史、带汉中郡夏侯道迁自南郑来降,“于京城之西,水次之地,大起园池,植列蔬果”。道迁于孝明帝熙平(516-517)年间病卒,其长子“夬性好酒,居丧不戚,醇醪肥鲜,不离于口。沽买饮啖,多所费用,父时田园,货卖略尽”。⑦《魏书》卷七一《夏侯道迁传》、《夏侯道迁传附子夬传》。这表明当时货卖田园属于很正常的现象。《魏书》卷七〇《傅永传》的记载更为明确:“熙平元年(516)卒,年八十三。赠安东将军、齐州刺史。永尝登北邙,于平坦处奋矟跃马,盘旋瞻望,有终焉之志。远慕杜预,近好李冲、王肃,欲葬附其墓,遂买左右地数顷。遗敕子叔伟曰:‘此吾之永宅也。’”宣武帝景明(500-503)年间,杨播出任华州刺史,“至州借民田,为御史王基所劾,削除官爵”⑧《魏书》卷五八《杨播传》。。孝明帝末年,宰相李崇之子李世哲出任相州刺史,“世哲至州,斥逐细人,迁徙佛寺,逼买其地,广兴第宅,百姓患之”⑨《魏书》卷六六《李崇传附子世哲传》。。李世哲的行为显示,北魏末年官僚贵族可以通过手中的权力逼迫贫民百姓出卖土地,毫无节制地大肆兴建第宅。更有甚者,豫州刺史崔暹“遣子析户,分隶三县,广占田宅,藏匿官奴,障吝陂苇,侵盗公私”⑩《魏书》卷八九《酷吏·崔暹传》。。杨播、李世哲和崔暹的所作所为都属于违法行为,因遭弹劾而受到一定的惩处。《张神洛买田券》云:

正始四年九月十六日,北坊民张神洛从系(县)民路阿凫买墓田三亩,南齐王墓,北引五十三步,东齐□墓,西引十二步。硕(赊?)绢九匹。其地保无寒盗。若有人识者,折成亩数,出凫好□□□官有□□私□。立券文后,各不得变悔。若先悔者,出绢五匹。画指为信。书券人潘□。时人路善王,时人路荣孙。⑪(清)端方:《陶斋藏石记》卷六,清宣统元年(1909)浭阳端氏刊本。又见北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第二册,郑州:中州古籍出版社,1989年版,第12页。录文见[日]池田温:《中国历代墓券略考》,东京大学《东洋文化研究所纪要》第86号,1981年版,第232页;张传玺主编:《中国历代契约会编考释》上册,北京:北京大学出版社,1995年版,第127页。

此证当时土地买卖不仅普遍,而且有一套为人们所遵循的土地买卖法规,应该是得到政府认可的民间习惯法。从中可以看出,买地券包括这样几个要素:买卖契约订立的时间;买方和卖方的籍里、姓名;买卖土地的类别(用途)、数量及其位置(四至);买卖的价格;土地效能的保证;对买卖双方的约束(立约成交,悔约则偿,赔率约为买卖价格的六成);买卖双方画指为信;书券人及证明人姓名。这一买地券显示,最晚在宣武帝前期土地买卖已是颇为成熟和自然的社会现象,表明土地买卖之普遍性。①李安世均田疏谓“窃见州郡之民,或因年俭流移,弃卖田宅,漂居异乡”云云。(《魏书》卷五三《李安世传》)可见作为土地流转的重要渠道,均田制实施前北魏境内就已存在土地买卖的现象。甘肃灵台所出太延二年(436)《苟头赤鲁地券》(张传玺主编:《中国历代契约会编考释》上册,第117页)及陕西长武所出太和元年(477)《鹑觚民郭孟给地券》(刘庆柱:《陕西长武县出土太和元年地券》,《文物》,1983年第8期;鲁西奇:《甘肃灵台、陕西长武所出北魏地券考释》,《中国经济史研究》,2010第4期),即是具体例证。

北魏后期由于统治的松弛和政治的腐败,公权力对私有权的侵犯越来越严重,均田制也因之而逐渐背离其初衷。当然就北魏政府的法规而言,禁止官吏以各种方式强占民田,如崔暹“为御史中尉王显所弹,免官”②《魏书》卷八九《酷吏·崔暹传》。;东魏初年司州别驾穆子琳“以占夺民田,免官爵”③《魏书》卷二七《穆崇传附子琳传》。。北魏孝庄帝“永安(528-530)初,华州民史底与司徒杨椿讼田。长史以下,以椿势贵,皆言椿直,欲以田给椿”。司空府主簿寇儁曰:“史底穷民,杨公横夺其地。若欲损不足以给有余,见使雷同,未敢闻命。”“遂以地还史底。”寇俊因此受到孝庄帝的嘉奖,史称“孝庄帝后知之,嘉俊守正不挠,即拜司马,赐帛百匹。其附椿者,咸谴责焉”。④《周书》卷三七《寇儁传》。由此可见,即便是在北魏政局已陷入严重动荡的局势下,官贵强占民田仍然属于违法行为,并不受到政府的认可和鼓励。不过就整体而言,在公权力的侵蚀下,均田制的相关规定在现实生活中被突破的情形日趋严重。北齐初年,均田制虽然并未废除,但却遭到严重破坏,由于豪强兼并而导致的户口隐漏现象颇为常见。《隋书》卷二四《食货志》:北齐文宣“帝刑罚酷滥,吏道因而成奸,豪党兼并,户口益多隐漏。旧制,未娶者输半床租调,阳翟一郡,户至数万,籍多无妻。有司劾之,帝以为生事。由是奸欺尤甚,户口租调,十亡六七”。时在“文宣受禅(550)”至“天保八年(557)”之间。宋孝王《关东风俗传》云:

其时强弱相凌,恃势侵夺,富有连畛亘陌,贫无立锥之地。……又河渚山泽有可耕垦肥饶之处,悉是豪势,或借或请,编户之人不得一垄。纠赏者,依《令》:“口分之外知有买匿,听相纠列,还以此地赏之。”至有贫人,实非剩长买匿者,苟贪钱货,诈吐壮丁口分,以与纠人,亦既无田,即便逃走。帖卖者,帖荒田七年,熟田五年,钱还地还,依《令》听许。露田虽复不听卖买,卖买亦无重责。贫户因王课不济,率多货卖田业,至春困急,轻致藏走。亦有懒惰之人,虽存田地,不肯肆力,在外浮游。三正卖其口田,以供租课。比来频有还人之格,欲以招慰逃散。假使蹔还,即卖所得之地,地尽还走,虽有还名,终不肯住,正由县听其卖帖田园故也。⑤《通典》卷二《食货二·田制下》“北齐”条引,第一册,第27-28页。

很显然,东魏北齐时期豪强对土地的兼并已是有恃无恐。虽然均田令规定露田不许买卖,但事实却是,即便买卖一般也不会受到严厉处罚,因而露田也开始进入流通渠道。由于穷人往往很难完成租课,于是设法卖地逃亡。不过这种现象在北魏后期六镇之乱前可能并不常见,北魏均田制时代(均田制颁布至内乱发生之前)土地所有制的形态应该与制度规定相去不远。

六、结语

如所周知,《魏书·食货志》中记载了北魏均田令十五条令文,乃是中国经济制度史上具有划时代意义的土地法规。然而,史书中有关北魏均田制实施的记载却极其零星,宣武帝时期源怀上表请求在六镇贯彻《地令》(即均田令)的记载可以看作是北魏后期均田制实施的唯一明确记载。不过钩稽分析史料,仍可看到多条能够反映均田制实施的文献记载。与史书中比较模糊的记载相比,西魏及北齐时期的碑铭及敦煌文书中所反映的均田制实施情况更为明确具体,对于认识北魏均田制的实施是更为难得的重要资料。《白实等造中兴寺石像记》记录了西魏大统四年(538)宗氏家族成员施地兴建佛教功德之事,所载宅田、白田(露田或倍田)、园田、麻田等田地名称,除白田(即露田或倍田)外均见于北魏均田令,是均田制在当地实施的铁证。造像记铭刻之时,田制尚未改革,其所反映的自然是北魏均田制下的制度。西魏大统十三年(547)敦煌籍帐文书是有关北朝均田制和赋税制实施的最重要的实物证据,文书分为A、B两类:A类是由九户独立的民户构成的户籍,登记户主和家庭成员的姓名、年龄、身份及课税人口、额度和受田人口、额度及田地四至等等细节,本文选取刘文成家的户籍为例予以考察;B类是由若干组民户的合籍构成,共有三十三户,无家庭成员姓名,仅登记户、口之数量、类别、身份和课税额度,还有个别受田情况和总的受田额度等内容,本文以荡寇将军刘文成和白丁叩延天富两户为例对相关问题进行分析。文书中的田地包括“麻”、“正”、“园”,即北魏均田令中的“麻田”、“露田”、“居住园宅”,敦煌属狭乡,不受倍田,故称露田为正田。西魏对均田制进行改革是在魏恭帝三年初,虽然大统十三年敦煌籍帐文书反映的是苏绰制定的“计帐户籍之法”,但其所反映的田制很可能仍是北魏均田制,至少北魏太和均田制的基本要素应该并未发生实质性改变,从中还是可以看到北魏均田制的基本面貌或制度原则的。北齐武成帝大宁二年(562)所立《标异乡义慈惠石柱颂》,记载了严氏家族成员在东魏武定四年(546)及其后共分两次“各舍课田”建立义坊之事,“世业课田”的记载表明在河清三年(564)令对均田制进行改革前东魏境内麻田已具世业性质,均田制老免还田的原则、以丁男(女)作为受田对象的规定,在颂文中均有所反映。

北方大规模征服兼并战争结束后,北魏王朝的财源和兵源主要依赖于自耕农的纳税和服役。均田制的实施就是为了抑制极度膨胀的豪强大族势力,使大量沦为豪强依附民的自耕农成为政府控制的编户齐民,从而扩大纳税和服役人口的数量,加强北魏王朝的统治基础。限制地权的过度集中,使农民和土地更紧密的结合,促进农业生产的发展,并在此基础上保证赋税和兵役的征发,乃是北魏均田制实施的主要目的。但在现实社会生活中,土地兼并并未完全停止,特别是北魏晚期动荡的政局加剧了贫富分化,使地权集中的现象愈演愈烈,均田制对官贵的约束作用越来越小。《张神洛买田券》显示,最晚在宣武帝前期土地买卖已是普遍的社会现象。北魏后期政治日趋腐败,公权力对私有权的侵犯越来越严重,虽然政府并不认可官贵强占民田的违法行为,但整体来看均田制的相关规定在现实生活中被突破的情形日益严重。东魏北齐时期豪强对土地的兼并已是有恃无恐,虽然均田令规定露田不许买卖,但事实上即便买卖也不大会受到严厉惩罚,难以完成租课的穷人往往会做出卖地逃亡的选择。不过,这种现象在北魏后期六镇之乱前似乎并不常见,北魏均田制时代土地所有制的形态当与制度规定相去不远。