北京市交道口地区精神病人管理康复工作情况

庞云燕

随着现代社会节奏不断加快,人们承受的压力越来越大,精神性疾病已经成为危害居民健康安全较大的社会性问题。因精神疾病具有不稳定性,并且在整个治疗康复过程中具有较强的复发性,每年因精神疾病而导致的伤人毁物、致死致伤事件屡有发生,精神病管理康复工作越来越受到社会各界的关注。目前精神疾病在我国疾病总负担排名中为首位,约占疾病总负担的20%[1,2]。有鉴于此,精神病人的社区管理康复工作就显得尤为重要。为了更深入地研究此问题,现对北京市东城区交道口地区2010年和2016年的精神病人管理工作进行了对比分析,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 收集整理了交道口地区2010年和2016年经专业机构确诊的精神疾病患者管理健康档案。

1.2 调查方法与内容 采取描述性流行病学研究中现况研究的方法,收集整理交道口地区2010年和2016年北京市精神疾病患者档案主档资料及精神疾病患者的随访档案资料,汇总整理后得到相关数据,包括病人总数、户在人在病人总数、户在人在病人管理总数、疾病分期病人总数、系统治疗病人总数等。

1.3 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件对数据进行分析,应用卡方检验比较不同年份管理率、系统治疗率等数据的差异。

2 结果

2.1 不同年份精神疾病患者患病情况 2010年社区总人口为55 817人,患病人数为323人,患病率为0.58%。2016年社区总人口为50 116人,患病人数为303人,患病率为0.61%。2016年精神疾病患病率较2010年有所上升,差异无统计学意义(χ2=0.229,P >0.05)。

2.2 不同年份精神疾病的管理情况 2010年户在人在病人数为181人,户在人在病人管理数为137人,病人管理率为75.7%。2016年户在人在病人数为150人,户在人在病人管理数为123人,病人管理率为82.0%,精神疾病患者管理率较2010年高,差异无统计学意义(χ2=1.042,P >0.05)。

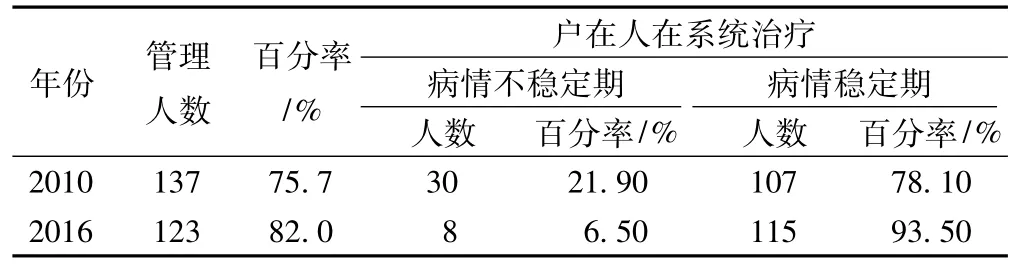

2.3 不同年份精神疾病系统治疗和疾病分期情况精神疾病系统治疗比例2016年高于2010年,差异有统计学意义(χ2=8.724,P<0.05)。不同年份精神疾病分期患者2016年处于病情稳定期的比例显著高于2010年患者人数,差异有统计学意义(χ2=6.175,P<0.05,表 1)。

表1 不同年份精神疾病系统治疗和疾病分期情况比较

3 讨论

3.1 2010年与2016年精神病人患病和管理情况差异无统计学意义,应考虑以下三种因素:(1)两年的统计数据在客观上确实无显著性差异;(2)统计数据存在差异,但因样本量较少,现有数据尚不能说明两者存在显著性差异,今后应考虑增加样本量以便更深入的研究;(3)由于旧城区改造及大批人口外迁,社区总人口数明显减少,使病人数亦随之减少,故两年精神病人患病和管理情况差异无统计学意义。

3.2 2016年精神病人患病率较2010年有上升趋势,与近几年精防医生能及时有效地发现病人,工作防控到位有关。此前发现病人的途径多由病人或家属、居委会、民警向精防医生提供信息后,才能发现病人。自2010年北京市精神卫生信息管理系统投入使用后,搭建了社区精防医生管辖区域与北京市各精神病专科医院之间的网络平台,精防医生的工作模式有了很大转变,每日都能有效地浏览搜索网页内容,及时发现本辖区入院、出院、新诊断、迁入病人,在维护病人隐私前提下,及时向病人家属了解情况并和各部门信息沟通、联合协作。

3.3 病人管理率2016年与2010年相比有上升趋势,与以下因素有关:(1)所有精防医生均接受过上岗培训,经考核合格后持证上岗,专业队伍整体水平有了很大提高。医患关系更加和谐,在充分保护患者隐私并取得病人及家属理解前提下,通过多种方式(门诊、上门入户、电话访视等)访视病人;(2)网络平台待审核病人均与居委会主任、辖区民警多次入户走访,采取多方联动的工作模式,不漏管一例精神病人;(3)从2008年开始对精神病人的访视间隔从6个月缩短到3个月,出院、病情不稳定、重点、零弱监护及不服药病人每月访视,或酌情增加访视次数;(4)政府对贫困病人减免报销部分住院费用及增加免费药品种类。

3.4 2016年病情不稳定期病人较2010年有所减少,稳定期病人较2010年有所增加,与有关调查结果一致[3]。也与政府的多项惠民政策有关,如开具精神病人看护补贴,建立康复活动中心,进行健康宣教活动,组织运动会、旅游采摘、技能大赛等。精防医生针对不同病人进行个案管理,在以上因素共同作用下精神病人病情不断改善,这与有关文献报道的结果一致[4-8]。

3.5 社区精神病人管理康复工作还有一些问题亟待解决。如目前纳入免费的药品种类有限,希望政府能加大财政投入[9],扩大免费药品范围。社区精神病人管理康复工作需要多部门通力合作,信息资源共享,建立以专科医院为治疗主干,社区卫生服务中心为基础,家庭为治疗单位的医疗模式,为精神病人早日康复,回归社会提供保证[10]。

参考文献

[1] WHO.2002 World health report[R].Geneva,2002.

[2] 仇剑鉴,王祖承,谢斌.上海社区居民心理健康状况调查[J].上海精神医学,2006,18(2):65 -68.

[3] 唐建良.桐乡市社区精神病防治康复工作状况分析[J].浙江预防医学,2006,18(5):52,54.

[4] 安士慧.精神病人社区管理的探讨[J].天津护理,2001,9(3):127 -128.

[5] 李萍.香港精神病人的社区康复护理[J].中华护理杂志,2000,35(3):188 -189.

[6] 杨丽.精神疾病患者日间康复治疗与就业探讨[J].内科,2009,4(1):20 -21.

[7] 田胜硕,牟宗平,杨霞,等.建设农村社区精神病防治网络的经验体会[J].山东精神医学,2002,15(3):177-178.

[8] 顾美铮,郑宏,昌红芬,等.社区“快乐之家”对精神分裂症患者康复效果的评价[J].上海精神医学,2009,21(4):229-230.

[9] 景洪华,田博,张文忠,等.住院患者精神科药物使用现状分析[J].山东精神医学,2005,18(2):101 -104.

[10] 曾念彬,林中,陈颖儿.精神卫生工作的新型管理模式-精神卫生社区[J].中国全科医学,2007,10(3):178.