深层灌水对冬小麦耗水特性及水分利用效率的影响

黄 洁,孙西欢,2,马娟娟,郭向红,狄 楠

(1.太原理工大学水利科学与工程学院, 山西 太原 030024;2.山西水利职业技术学院, 山西 运城 044004)

深层灌水对冬小麦耗水特性及水分利用效率的影响

黄 洁1,孙西欢1,2,马娟娟1,郭向红1,狄 楠1

(1.太原理工大学水利科学与工程学院, 山西 太原 030024;2.山西水利职业技术学院, 山西 运城 044004)

以高产中晚熟冬小麦品种良星99为材料,在运城市盐湖区山西水利职业技术学院实训基地进行田间试验,研究了深层灌水对冬小麦耗水特性和水分利用效率的影响。结果表明:整个生育期,深层灌水处理根区20~160 cm土层土壤水分动态变化比地表灌处理明显;T1(地表灌水)处理总耗水量最大,显著高于T2(湿润层深度为根系60%)、T3(湿润层深度为根系75%)和T4(湿润层深度为根系90%),深层灌水增加了降雨和灌溉水的消耗,降低了土壤贮水的消耗;T2和T3处理间无显著差异,T3在抽穗至灌浆期末、灌浆至成熟期的耗水量和耗水模系数均较大;不同湿润层深度条件下,T1处理水分利用效率和产量最低,随湿润层深度增加,其他处理水分利用效率呈先增加后降低的趋势。湿润层深度为150 mm和188 mm的T2和T3产量、水分利用效率和灌溉水利用效率表现最好,T1处理最低。T3为本试验条件下高产节水的最佳处理。

深层灌水;冬小麦;耗水特性;水分利用效率

华北平原冬麦区是我国小麦主产区,水分短缺是限制该区小麦高产的主要因子[1],受季风气候影响,该地区70%以上的降水集中在7—9月,小麦生长期间降水只能满足其需要的25%~40%,故而灌溉是提高小麦产量的主要措施[2]。传统高产小麦栽培通常采用平作或大水漫灌的栽培方式,不仅灌水多、耗水量大、水分利用效率低[3],而且还会导致土壤板结及土壤结构的破坏[4]。如何合理利用有限的水资源减少灌溉用水、提高水分利用效率是冬小麦生产迫切需要解决的问题。华北平原丘陵地区属干旱半干旱气候,作物对深层土壤水分的吸收利用成为影响作物产量的关键因素[5]。

深层灌水是一种中深层的立体灌溉方法。通过深层灌溉,作物调整根系的生长和分布来适应土壤环境和水分养分的空间差异, 进而影响作物对土壤水资源的吸收利用。作物对土壤水的吸收利用, 不仅受根系吸水水力特性影响, 根系大小和所占的空间对土壤水对作物的有效性起决定性作用[6-7]。特别是随着水资源短缺的加剧, 提高作物根系获得土壤水分能力以提高作物抗旱性显得尤为重要[8]。张喜英[9]认为通过耕作、施肥、灌水可促使根系深扎,增加根系对土壤贮水的有效利用;马瑞昆等[10]研究表明深层地下供水可控制浅土层次生根发育,促进初生根发育;Kirkegaard等[11]发现在澳大利亚旱作条件下冬小麦1.35~1.85 m土层中多吸收10.5 mm的水分,就能增产0.62 t·hm-2。康利允等[12]研究发现上干下湿水分处理产量和水分利用效率分别增加10.0%和47.4%。以上这些研究结果为旱地农业生产和用水管理提供了一定理论和实践依据。过去有关水分对作物耗水规律及水分利用效率影响的研究,大多局限于灌水定额、灌水次数和灌水时期[13],而关于灌水深度,由于试验条件限制和测根等技术存在的困难而研究较少。本研究针对冬小麦根系分布特点,采用土柱管栽技术,在一定供水量情况下探索不同灌水深度对冬小麦耗水特性及水分利用效率的影响,为华北地区作物合理灌溉,提高土壤贮水利用率,变被动抗旱为主动抗旱提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验田概况

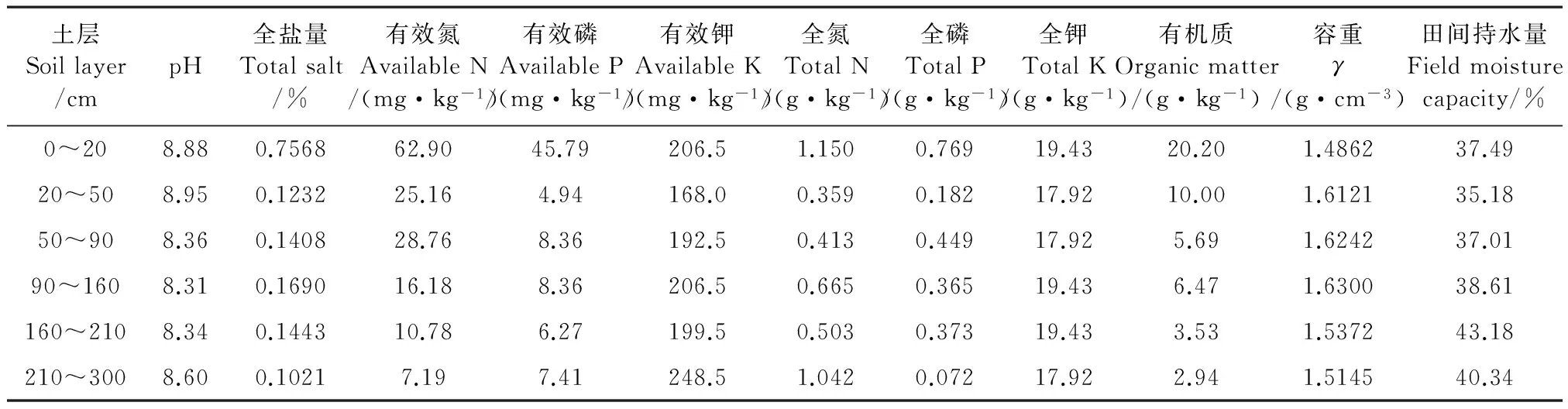

试验于2014—2015年在山西省运城市盐湖区山西水利职业技术学院实训基地大田进行。该实训基地位于北纬34°48′27″,东经110°41′23″,平均海拔370 m。多年平均降雨量559.3 mm,主要集中在7—9月份,年平均日照时数2 247.4 h,年平均气温13.6℃。试验区土壤属于中壤土,0~300 cm土壤养分含量见表1。

表1 试验地土壤基础理化性状

注:表中田间持水量为土壤体积含水率。

Note:The soil moisture content in the table is the volumetric water content of the soil.

1.2 试验设计

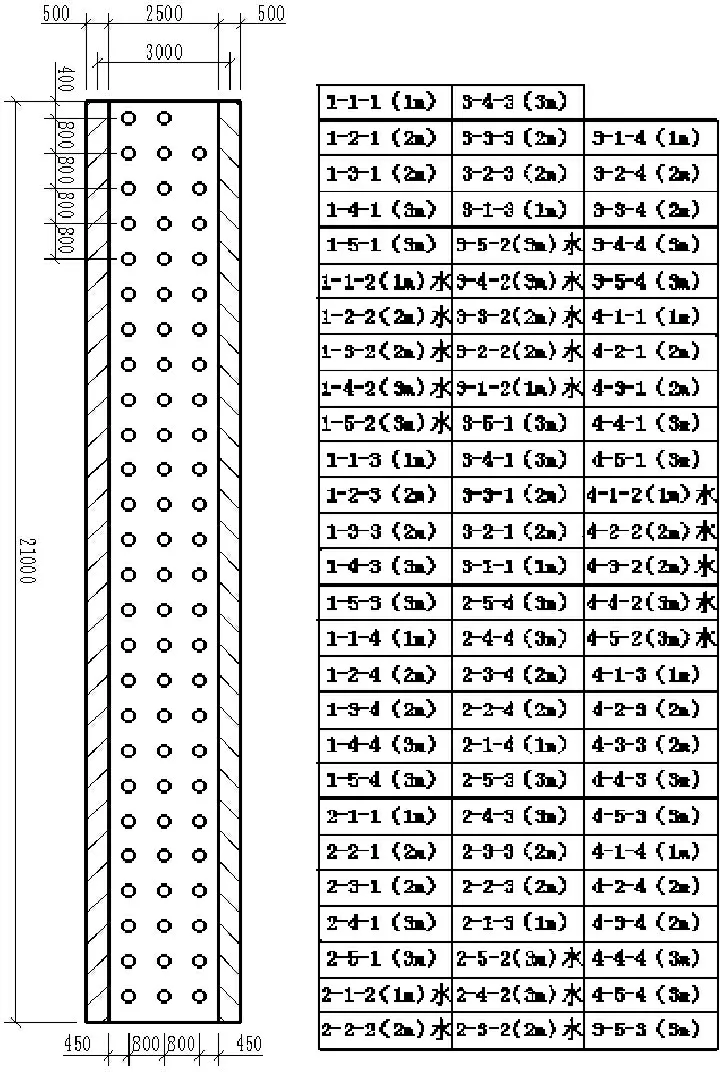

试验田面积21 m×2.5 m,土柱采用完全随机耕作方式排列为3列,行距80 cm,行与行之间土壤加种一行小麦作为保护行(图1)。为方便试验操作,在试验小区和大田之间设两条人行道,并安装轨道车。土柱(PVC管)外径20 cm,内径18.6 cm。土柱装土前先将试验埋坑土壤分层挖出,混合均匀后每5 cm一层依次装入土柱压实,最后植入大田,最大埋入深度为3 m。试验共设置四个灌水深度,即:地表灌溉、湿润层深度为根系分布的60%、湿润层深度为根系分布的75%、湿润层深度为根系分布的90%,分别用T1、T2、T3、T4表示,每个生育期(越冬期、返青拔节期、抽穗期、灌浆期、成熟期)分别设4个重复,共80根土柱。

图1 土柱布置图

Fig.1 Soil column arrangement

冬小麦于2014年10月12日播种,品种为国审麦良星99,属半冬性中晚熟品种,生育期240天左右。三叶期每根土柱定苗3棵,其他管理措施同当地大田管理,次年6月1日收割。气象资料由实训基地气象站获得,生育期总降雨量为177.8 mm。

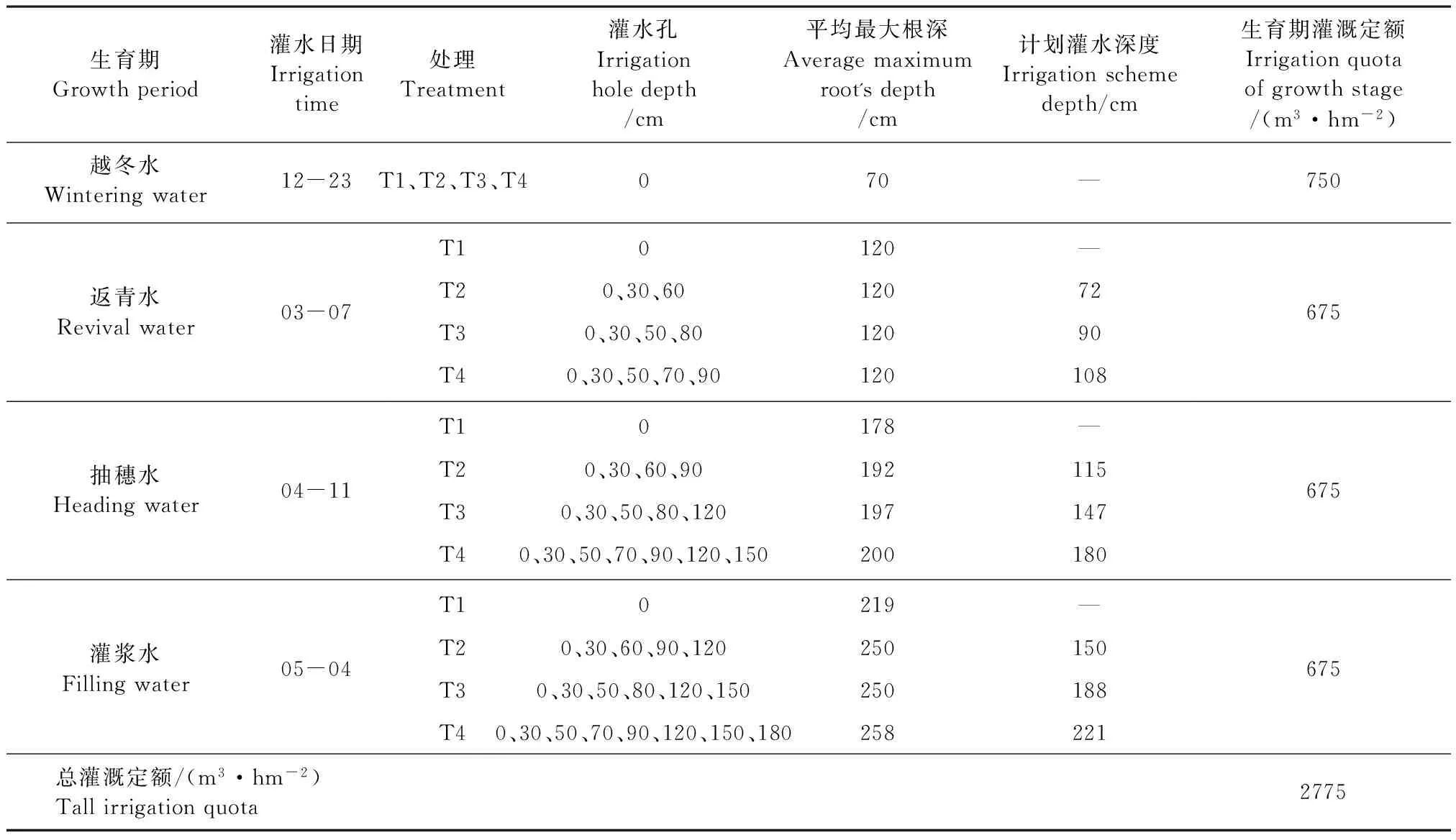

每次灌水前根据含水量和设计水分要求,对不同深度的灌水孔通过点滴管加入所需水分。试验期间共灌水四次(表2),由于越冬根系深度比较浅,故越冬水没有分层进行处理。灌水定额根据当地大田灌水定额制定,均为2 775 m3·hm-2,每个灌水深度的灌水量由灌水定额计算公式确定[14],计算公式为:

M=10ρbH(βi-βj)

其中,M为灌水量(mm),H为土壤计划湿润层的深度(cm),试验由灌水孔之间的距离确定,ρb为计划湿润土层的土壤容重(g·cm-3),βi为目标含水量(田持的85%),βj为自然含水量,即灌溉前土壤含水量。灌水量用量筒计量。

表2 冬小麦生育期灌水时间、灌水孔布置、计划灌水深度及灌溉定额

1.3 测定项目与方法

1.3.1 基本测定项目 土壤基本性质按常规方法测定[15]。土壤含水量采用Diviner2000土壤水分廓线仪定期测定,测定深度为0~160cm,每隔一周测一次。生育期做剖根实验时分层取土,10cm为一层,取0~300cm土层土样,置于铝盒中,采用烘干法测定土壤含水量。最后对两种测量方法进行分析,得出换算系数k≈1.27=θ1(土壤水分廓线仪法)/θ2(烘干法)。小麦成熟后按柱收获,剪取地上部分后在室内测定每柱分蘖数、穗长、穗粒数、千粒重、产量等指标。

1.3.2 有效降雨量的计算 由公式[16]:

计算得出。其中,Ic为冠层截留量(mm);α为降雨蒸发率,取0.008;P为次降雨量(mm);LAI为冬小麦叶面积指数,从返青期开始每周用直尺测量土柱所有植株叶子的长和宽,计算叶面积LA=∑(叶长×叶宽)/1.2,然后求得叶面积指数LAI=LA/S(S为试验筒底面积)。

1.3.3 耗水量的计算 采用测定土壤含水率计算作物耗水量时,耗水量的计算公式为[17]:

式中,ET1-2为阶段耗水量(mm);i为土层编号;n为总土层数,本试验n=30;Hi为第i层土壤厚度(cm),本试验计算深度为300 cm;θi1和θi2分别为第i层土壤时段初和时段末的体积含水率,以百分数计;I为时段内的灌水量(mm);P0为有效降水量(mm);K为时段内的地下水补给量(mm),由于试验土柱的下端有塑料布封口,地下水补给量可视为0,故K值可以忽略不计。

日耗水量=各生育阶段土柱耗水量/生育阶段天数

耗水模系数=各生育阶段土柱耗水量/麦田总耗水量

1.3.4 水分利用效率和灌溉水利用效率

水分利用效率(kg·hm-2·mm-1)[18]=籽粒产量(kg·hm-2)/小麦生育期耗水量(mm);

灌溉水利用效率(kg·hm-2·mm-1)[18]=籽粒产量(kg·hm-2)/灌水量(mm)。

1.4 数据处理

试验数据使用MicrosoftExcel和SPSS21软件进行处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同灌水深度条件下根区各土层土壤水分动态变化

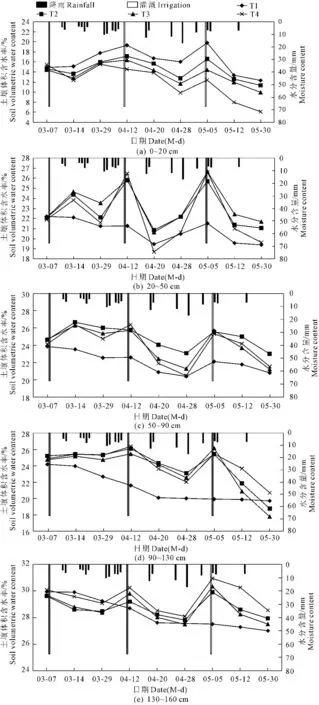

根据土壤剖面自上而下的分层情况将0~160cm的土层分成四部分来分析,即0~20、20~50、50~90、90~160cm。然后定期监测冬小麦返青期~成熟期根区不同深度土壤体积率的动态变化(图2),分析根区土壤水分运移与分布规律,进而了解吸水根系对不同土层深度水分的吸收情况。

由图2(a)可以看出,在0~20cm土层范围内,四个处理土壤水分波动都很大,但大体上随灌水深度增加呈减小趋势,各处理表层0~20cm含水率比较:T1>T2>T3>T4。3月29日稍有增加是之前几天持续降雨的缘故,而4月9日和5月5日的突然增大是灌水的原因。

图2(b)、图2(c)、图2(d)和图2(e)分别是20~50、50~90、90~130cm和130~160cm范围内根区土壤水分动态变化曲线。由图可知,地表灌T1随土层深度的增加,曲线波动越不明显,尤其是90cm以下土层,曲线几乎呈直线,说明地表灌水对土壤水分的影响随深度增加逐渐减小,90cm以下土层,地表灌水对其的影响已微乎其微。4月20日以后T1处理90cm以下土层含水率值几乎没有明显变化,说明90cm以下土层存在小麦根系,且在生育后期,这一部分根系对土壤水的利用很少;而处理(T2、T3、T4)由于深层灌水的原因,各处理在3月14日、4月9日、5月5日含水率值突然增加,而且灌水过后,T2、T3、T4土层含水率都有降低趋势,但是整个生育期各土层平均含水率值均比T1大。20~50cm土层,灌水深度最大的处理T4在4月20日左右降幅较其他处理明显,说明T4在该深度处的吸水根系比较旺盛,4月28日各处理含水率稍有增加是由于连续降雨的原因,生育后期含水率大小比较:T3>T2>T4>T1;50~90cm土层,4月9日以后,各处理的含水率值都持续降低,到4月28日降到最低值,该点含水率值大小比较:T1≈T4

图2 根区各土层土壤体积含水率动态变化

Fig.2DynamicChangeofsoilvolumetricmoisturewithintherootzone

2.2 生育期阶段耗水量、耗水模系数和日耗水量的差异

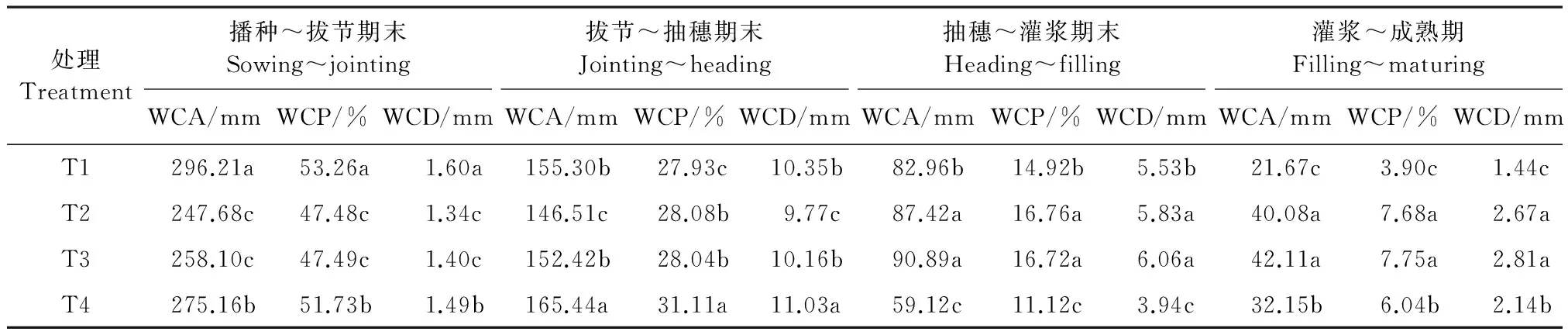

如表3所示,在不同灌水深度条件下,冬小麦阶段耗水参数表现有所不同。从整个生育期来看,各处理的阶段耗水量(WCA)和耗水模系数(WCP)都表现为:播种至拔节期末>拔节至抽穗期末>抽穗至灌浆期末>灌浆至成熟期末;日耗水量(WCD)都表现为:拔节至抽穗期末>抽穗至灌浆期末>灌浆至成熟期末>播种至拔节期末。说明冬小麦生育期耗水主要集中在播种至拔节期末阶段,耗水量占冬小麦全生育期耗水量的47.48%~53.26%,但是日耗水量在此阶段最小。

从各生育阶段来看,播种至拔节期末:T1WCA>T4WCA>T3WCA>T2WCA,T1WCP>T4WCP>T3WCP>T2WCP,T1WCD>T4WCD>T3WCD>T2WCD;拔节至抽穗期末:T4WCA>T1WCA>T3WCA>T2WCA,T4WCP>T2WCP>T3WCP>T1WCP,T4WCD>T1WCD>T3WCD>T2WCD;抽穗至灌浆期末:T3WCA>T2WCA>T1WCA>T4WCA,T3WCP>T2WCP>T1WCP>T4WCP,T3WCD>T2WCD>T1WCD>T4WCD;灌浆至成熟期:T3WCA>T2WCA>T4WCA>T1WCA,T3WCP>T2WCP>T4WCP>T1WCP,T3WCD>T2WCD>T4WCD>T1WCD。可以看出,处理间阶段耗水量、日耗水量的差异主要表现在拔节至抽穗期末和抽穗至灌浆期末,T4在抽穗至灌浆期的阶段耗水量突然减小,与冬小麦生育后期根区90cm以下土壤水分的利用率的减小有关,进而影响到后期的籽粒灌浆。由以上比较可知,T2、T3在灌浆至成熟期仍能保持较高的阶段耗水量(40.08mm、42.11mm)和日耗水量(2.67mm、2.81mm),而地面灌的阶段耗水量和日耗水量仅有21.67mm和1.44mm,结合图1的分析,说明深层灌的小麦在生育后期各部分器官仍能保持很大的活力,能充分供应籽粒成长所需的水分。

表3 不同处理冬小麦生育期耗水量、耗水模系数和日耗水量

注:WCA为阶段耗水量;WCP为耗水模系数;WCD为日耗水量。同列不同字母表示相同项目不同处理间差异显著(P<0.05),下同。

Note: WCA: Water consumption amount;WCP: Water consumption percentage;WCD: Water consumption per day。Different letters in same column mean significant difference of the same item between different treatments at 0.05 levels. The same below.

2.3 全生育期的总耗水量

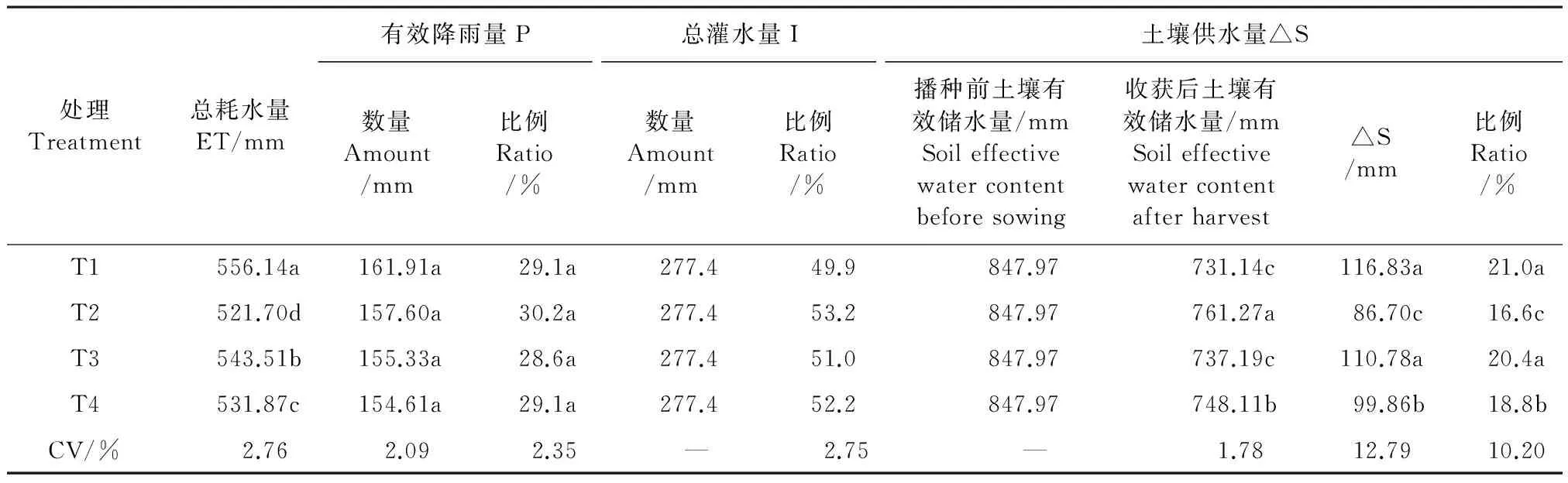

表4为不同湿润深度处理的总耗水量以及总耗水量的组成部分(有效降雨量、不同处理的总灌水量和土壤供水量)所占的比例。可知总耗水量:T1ET>T3ET>T4ET>T2ET,且差异显著,T2、T3和T4处理的总耗水量分别比地表灌水T1处理减少了6.19%、2.27%和4.36%;有效降雨量比较:T1P>T2P>T3P>T4P,占总耗水量比例差异不显著,T2处理最大,为30.2%;各处理总灌水量一定:T1I=T2I=T3I=T4I,占总耗水量的比例为T1

2.4 水分利用效率

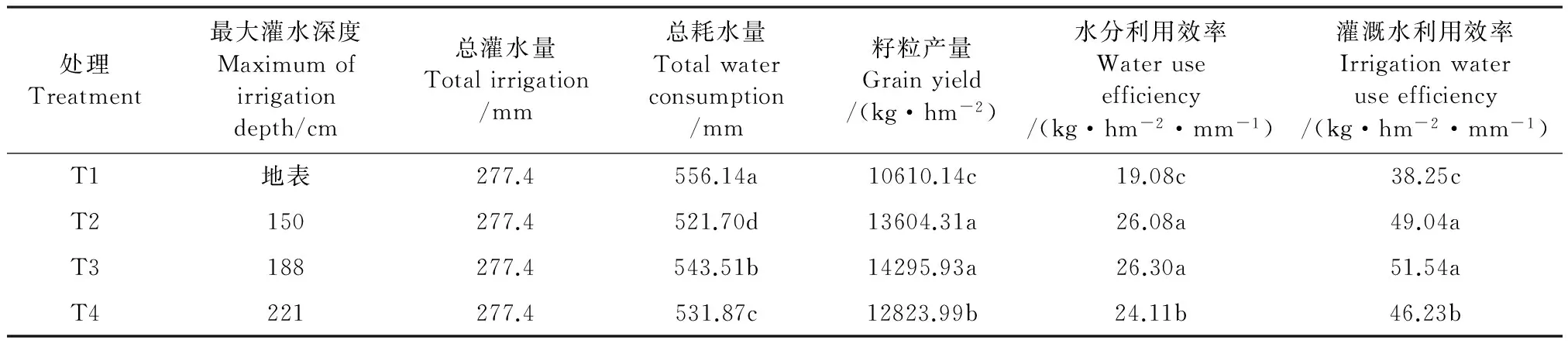

由表5可以看出,地表灌T1处理耗水量最大,但是水分利用效率和籽粒产量最低,说明在冬小麦地表保持充足的水分条件是没有必要的,过多的水分反而会容易造成作物株体营养生长过剩;随着灌水深度的增加,其他处理水分利用效率表现为先增加后降低的趋势。全生育期灌水深度小于188 cm时,水分利用效率:T1

表4 不同灌水深度对冬小麦整个生育期总耗水量及其组成因素的影响

注:表中CV为变异系数。 Note: In the table, CV is the coefficient of variation.

表5 不同灌水深度对冬小麦水分利用效率的影响

3 讨 论

不同的灌溉方式使各土层土壤的含水量分布状态呈现出差异性。冬小麦深层灌水处理根区20~160 cm土层土壤水分动态变化比地表灌处理明显,尤其是90~130 cm和130~160 cm土层。已有很多研究表明作物根系有趋水、趋肥的特性,苗果园[5]等的研究表明超深层(150~250 cm)施肥对根系有一定的诱导作用;康利允[12]的研究指出0~40 cm上干下湿水分处理可使冬小麦下层根系生物量、产量及水分利用效率显著增加,此结论与本文相吻合,只是本文的研究深度为3 m;易立攀等[19]的测墒补灌试验表明0~40 cm土层测墒补灌可显著提高土壤水的利用效率,与本文结论不太一致,本文研究表明地表灌溉总耗水量显著高于深层灌水,且深层灌水增加了降雨和灌水的消耗量,降低了土壤贮水的消耗量,初步分析原因是由于计划湿润层的湿润程度及湿润深度的不同所导致。不同湿润层深度条件下,地表灌水分利用效率和产量最低,灌水深度为150 mm和188 mm的T2和T3产量、水分利用效率和灌溉水利用效率表现最好。随湿润层深度增加,水分利用效率呈先增加后降低的趋势。湿润层深度为根系75%为本试验条件下高产节水的最佳处理。

冬小麦深层灌水是一种中深层的立体灌溉水分调控方式,湿润层深度作为其中重要的参数,将对灌溉制度的制定、灌水质量的评价起到关键作用。由于本试验仅分析了一个生育期内不同湿润层深度对冬小麦需水特性和水分利用效率的影响,关于其在不同立地条件下的重现性和相关作物生长模型的建立还有待进一步的研究。

[1] 张光辉,连英立,刘春华,等.华北平原水资源紧缺情势与因源[J].地球科学与环境学报,2011,33(2):172-176.

[2] 董宝娣,张正斌,刘孟雨,等.小麦不同品种的水分利用特性及对灌溉制度的响应[J].农业工程学报,2007,23(9):27-33.

[3] 周殿玺.小麦节水高产栽培技术[J].北京水利,1995,(3):27-29.

[4] 王旭清,王法宏,董玉红,等.不同种植方式麦田生态效应研究[J].中国生态农业学报,2005,13(3):119-122.

[5] 苗果园,高志强,张云亭,等.水肥对小麦根系整体影响及其与地上部相关的研究[J].作物学报,2002,28(4):445-450.

[6] Gewin V. Food: An underground revolution[J]. Nature, 2010,466:552-553.

[7] Bengough A Glyn, Mc Kenzie B M, Hallett P D, et al. Root elongation, water stress, and mechanical impedance: A review of limiting stresses and beneficial root tip traits[J]. J Exp Bot, 2011,62(1):59-68.

[8] Cresswell H P, Kirkegaard J A. Subsoil amelioration by plant roots the process and the evidence[J]. Aust J Soil Res, 1995,33(2):221-239.

[9] 张喜英,袁小良.冬小麦根系吸水与土壤水分条件关系的田间试验研究[J].华北农学报,1995,10(4):99-104.

[10] 马瑞昆,蹇家利,贾秀领,等.供水深度与冬小麦根系发育的关系[J].干旱地区农业研究,1991,9(3):1-10.

[11] Kirkegaard J A, Lilley J M, Howe G N, et al. Impact of subsoil water use on wheat yield[J]. Aust J Agric Res, 2007,58(4):303-315.

[12] 康利允,李世清.分层供水施磷对冬小麦生长及水分利用效率的影响[J].中国农业科学,2012,45(1):85-92.

[13] 居 辉,兰 霞,李建民,等.不同灌溉制度下冬小麦产量效应与耗水特征研究[J].中国农业大学学报,2000,(5):23-29.

[14] 山 仑,邓西平,张岁歧.春小麦对有限灌溉的生理生态反应[C]//许越先,刘昌明,J.沙和伟.农业用水有效性研究.北京:科学出版社,1992:75.

[15] 鲍士旦.土壤农化分析[M].3版.北京:中国农业出版社,2000:30-109.

[16] 刘战东.冬小麦降雨利用过程及其模拟[D].北京:中国农业科学院,2012.

[17] 刘增进,李宝萍,李远华,等.冬小麦水分利用效率与最优灌溉制度的研究[J].农业工程学报,2004,20(4):58-63.

[18] 杜太生,康绍忠,胡笑涛,等.根系分区交替滴灌对棉花产量和水分利用效率的影响[J].中国农业科学,2005,38(10):2061-2068.

[19] 易立攀,于振文,张永丽,等.不同土层测墒补灌对冬小麦耗水特性及产量的影响[J].应用生态学报,2013,24(5):1361-1366.

Effects of deep irrigation on water consumption and water use efficiency of winter wheat

HUANG Jie1, SUN Xi-huan1,2, MA Juan-juan1, GUO Xiang-hong1, DI Nan1

(1.CollegeofWaterResourceScienceandEngineering,TaiyuanUniversityofTechnology,Taiyuan,Shanxi030024,China; 2.ShanxiConservancyTechnicalCollege,Yuncheng,Shanxi044004,China)

A field experiment was conducted on, Liangxing 99, a mid-late maturing winter wheat with high yield in Shanxi Conservancy Technical College training base in Yanhu District, Yuncheng City of Shanxi, to explore the effects of deep irrigation on water consumption and water use efficiency of winter wheat. The results showed the soil water dynamic changes within 20~160 cm depth of root zone was more than that under the surface irrigation treatment in the whole growth period. The total water consumption under T1 (surface irrigation treatment) was significantly higher than that under T2 (depth of wetting layer is 60%), T3 (depth of wetting layer is 75%) and T4 (depth of wetting layer is 90%). Deep irrigation increased the consumption of rainfall and irrigation, and reduced the consumption of soil water storage. There was no significant difference between T2 and T3.The water consumption and water consumption coefficient of T3 in the stage from heading to filling and the stage from grain filling to maturity were larger. Under different irrigation conditions, the efficiency of water use and yield under T1 treatment was the lowest. With the increase of wetting layer depth, efficiency of water use under other treatments increased and then decreased. The production, efficiency of water use and efficiency of irrigation water use under T2 and T3 were the best at 150 mm and 188 mm depth of wetting layer. As far as high yield and water-saving were concerned. T3 was the optimal under the condition of this experiment.

deep irrigation;winter wheat; water consumption characteristics;water use efficiency

1000-7601(2017)02-0220-07

10.7606/j.issn.1000-7601.2017.02.36

2016-01-09基金项目:国家自然科学基金资助项目(51109154,51579168);山西省科技攻关资助项目(20140311016-6);山西省水利厅科技项目;山西省高等学校创新人才支持计划

黄 洁(1988—),女,硕士研究生,研究方向为节水灌溉研究。 E-mail:842299387@qq.com。

孙西欢(1960—),男,教授,博导,主要从事节水灌溉与土壤动力学研究。 E-mail:sunxihuan@tyut.edu.cn。

S275.4

A