世界遗产地生态移民对农户生计影响实证

——以张家界为例

夏赞才,岳艺吾,龚艳青

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

【旅游业研究】

世界遗产地生态移民对农户生计影响实证

——以张家界为例

夏赞才,岳艺吾,龚艳青

(湖南师范大学 旅游学院,湖南 长沙 410081)

文章以可持续生计框架为基础,对张家界农户进行入户调查,对比分析了生态移民过程中的搬迁居民和暂未搬迁的原住居民的生计状况,从生计资本、生计策略、生计结果的角度对世界遗产地生态移民对农户的影响进行了实证分析。研究结果表明:生态移民改变了农户原有的生计环境,对农户在各项生计资本储量和生计资本的组合方式方面影响较为显著;搬迁居民的物质资本显著高于原住居民,在各项生计资本储量中搬迁居民的社会资本最低,而原住居民的人力资本最低;生态移民打破了农户传统的生计模式,搬迁居民的生计方式趋于多样化,对旅游业的依赖降低,其参与旅游业规模和旅游相关收入均低于原住居民;生态移民对农户的消费方式产生了较为显著的影响,搬迁居民的消费支出显著高于原住居民;生态移民对农户的心理健康也产生了一定影响,搬迁居民的社区归属感和治安满意度普遍降低。

生态移民;生计;影响;张家界

0 引言

随着世界遗产旅游地旅游经济的快速发展,遗产旅游地超量的旅游及生产活动带来的诸如环境污染加剧、景观破坏、治安环境恶化等一系列问题凸显。为了缓解遗产保护和旅游经济发展之间的冲突,促进旅游产业的转型升级,生态移民成为遗产旅游地政府决策的重要选择[1]。

生态移民指以保护或修复某地特殊的生态环境为目的而进行的移民[2],在我国,武陵源、三江源、庐山、五台山等多个世界遗产旅游地先后尝试了生态移民政策[1]1663[3-5]。而生态移民作为一种为调整人与生态环境之间的关系而进行的“非自愿”的迁移,涉及社会经济生活的方方面面,其复杂性和系统性不言而喻[6],因而也引起了学者们的高度关注。研究内容主要聚焦于生态移民的定义[2]12[7],生态移民的政策与策略[8-10],对生态移民效益的评价[5]4[11-13]以及生态移民补偿等方面[13]765[14]。而生态移民并非改变居民生活地点这么简单,对于当地居民来说它还涉及到生活习惯的调整、生活条件的改变、生活方式的变迁等[6],这些都与移民地居民的生计息息相关。生计作为一种谋生的方式[15],保证遗产旅游地居民生计的稳定性是相关政策实施的前提,也是经济协调发展的保障。生态移民究竟对当地居民的生计产生了何种影响,影响程度如何,对于此类问题已有文献关注甚少。

因此,本文以世界遗产地武陵源为例,基于英国国际发展署(DFID)可持续生计分析框架,探究了生态移民对农户生计的影响。基于 Chambers 和 Conway 等对生计概念的界定,学者们围绕可持续发展提出了可持续生计框架。在对相关问题的研究上,国外学者的研究视角多偏向于将旅游作为一种可持续生计策略来进行实证研究[16-21];此外,Thi Minh等基于可持续生计框架对水电站搬迁居民搬迁前后在生计资产、生计策略等方面的差异做了探究[22];Joseph探讨了旅游发展对居民传统生计活动和生活方式的改变有何影响[23];Admos对比了自主土地移民前后移民的生计改变,认为移民的生计多样化与家庭的经济水平相关,贫困家庭的生计方式相对单一[24]。国内对相关问题的研究主要集中在对失地农民生计问题的探讨以及生计资本与生计策略的关系等层面[25-28]。

基于以上分析,本文以世界遗产地武陵源为例,对移民安置区内的搬迁居民以及还未搬迁的原住居民进行了深度访谈与问卷调查,对其生计资产、生计策略、生计结果等方面进行对比,以期探究生态移民对农户生计状况的影响。

1 研究区域

武陵源世界自然遗产旅游地位于湖南省西北部的武陵山脉腹地,行政区属湖南省张家界市,总面积397.58平方千米。武陵源是一个以罕见的石英砂岩峰林地貌而闻名中外的风景区,1992年12月14日,联合国教科文组织世界遗产委员会正式批准武陵源列入《世界遗产名录》,武陵源成为中国首批列入世界自然遗产的风景区。

20世纪80年代中期,武陵源景区开始对外开放,发展旅游业。虽然武陵源景区发展的起步较晚,但通过超常规、大配套的景区建设和旅游基础设施建设,武陵源的旅游业在过去30年里得到了迅猛发展。2015年,武陵源全区接待国内外游客已达到1 911.43万人次,全年实现门票收入14.015 01亿元,实现旅游总收入80.158 89亿元。旅游迅猛发展的同时,武陵源景区面临着非常严重的环境污染和过度开发问题,联合国教科文组织于1998年对武陵源风景名胜区亮出“黄牌”警告。为此,2001-2002年,武陵源景区实施了一期、二期拆迁工程,总共搬迁世居居民546户,共计1 791人,主要安置在高云安置小区、沙坪安置小区、袁家界社区等地。计划实施的第三期拆迁工程进程缓慢,2014年,政府为加快生态移民工程进度,提议实施生态移民建镇,加强核心景区生态环境综合整治,确保世界自然遗产资源永续利用。本文以上述3个安置区的搬迁居民以及原住民区天子山村、杨家界村等地作为研究区域,具有一定的代表性。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究中的调查对象包括因武陵源生态移民而搬离原景区内世居地的居民(搬迁居民)以及武陵源第三期生态移民工程计划搬迁而暂未搬迁的居民(原住居民)。调研工作小组于2016年4月8-14日在武陵源风景名胜区进行预调研。在此基础上,根据预调研情况及时调整问卷结构,充实问卷内容,调研小组于2016年4月21-27日在张家界武陵源风景区进行了为期一周的正式调研工作。搬迁居民主要取样于高云安置小区、沙坪安置小区、袁家界社区,原住居民调研对象包括杨家界、天子山村等计划第三期进行移民的居民。本次调研主要采用问卷调查的方式,考虑到当地农户文化水平普遍偏低的实际情况,以朗读和辅助填写为主,户均调查时间约为35分钟。共计调查农户187户,其中搬迁居民98户,原住居民89户,除却回答不全或明显逻辑错误的问卷7份,最后得到有效问卷180份,回收有效率为96.3%。

2.2 研究方法

2.2.1 可持续生计指标体系的建立

根据英国国际发展署(DFID)可持续生计分析框架,参考国内外学者开展的关于生计量化的研究[29-32],结合武陵源世界自然遗产旅游地农户实际情况,对研究区农户的生计指标体系进行了调整,形成了包含生计资本、生计策略、生计结果的农户生计分析框架。

生计资本处于可持续生计框架的核心位置,而在各项生计资本中,人力资本又是最基础的资本。Sharp采用家庭劳动能力、男性劳动力和劳动力的获取来测算家庭人力资本[32],考虑到研究区的女性劳动力和男性劳动力同等重要,并且对于旅游景区的居民而言,是否具有相关职业技能对实现生计目标又至关重要,因此本文选取家庭成年劳动力数量、人均受教育年限以及每年接受职业技能培训的次数来测算人力资本;金融资本是指人们为了实现生计目标所需要的金融资源,本文主要用政府补贴或移民政策扶持力度以及获得现金信贷的难易程度来衡量农户的金融资本;社会资本是指人们为了实现生计目标所利用的社会资源,包括社会关系网和社会组织等,主要通过是否参加农民协会或合作社、拜访邻居频率以及遇到困难时寻求帮助渠道的多样性来测度;物质资本主要是指农户用来维持生计和提高生产力的基础设施和物质设备,基础设施本文主要测算出行方便程度,而物质设备则主要测算家庭拥有房产现值、家庭耐用消费品数量。

生计策略是人们如何把他们所拥有的资本转化成为积极的生计成果,农户的生计策略是动态的,会随着外部环境而调整对资源利用的配置及经营活动的种类等[33]。在不同的资本状况下,农户会呈现出不同的生计策略选择,因此本文主要从家庭从业情况和家庭消费情况来测算农户生计策略。考虑到世界自然遗产旅游地及生态移民的特殊性,将旅游从业人数和参与旅游业技术水平以及依靠移民补贴或原有积蓄维持生计纳入测算指标,而张家界地处边远落后山区,农林渔业和外出打工均是重要的生计策略,因此将农林渔业从业人数和外出打工人数也考虑进去;家庭消费情况则主要用家庭总消费、参加休闲娱乐开支、参加教育培训开支、食品开支及燃料开支共5个指标来测算。

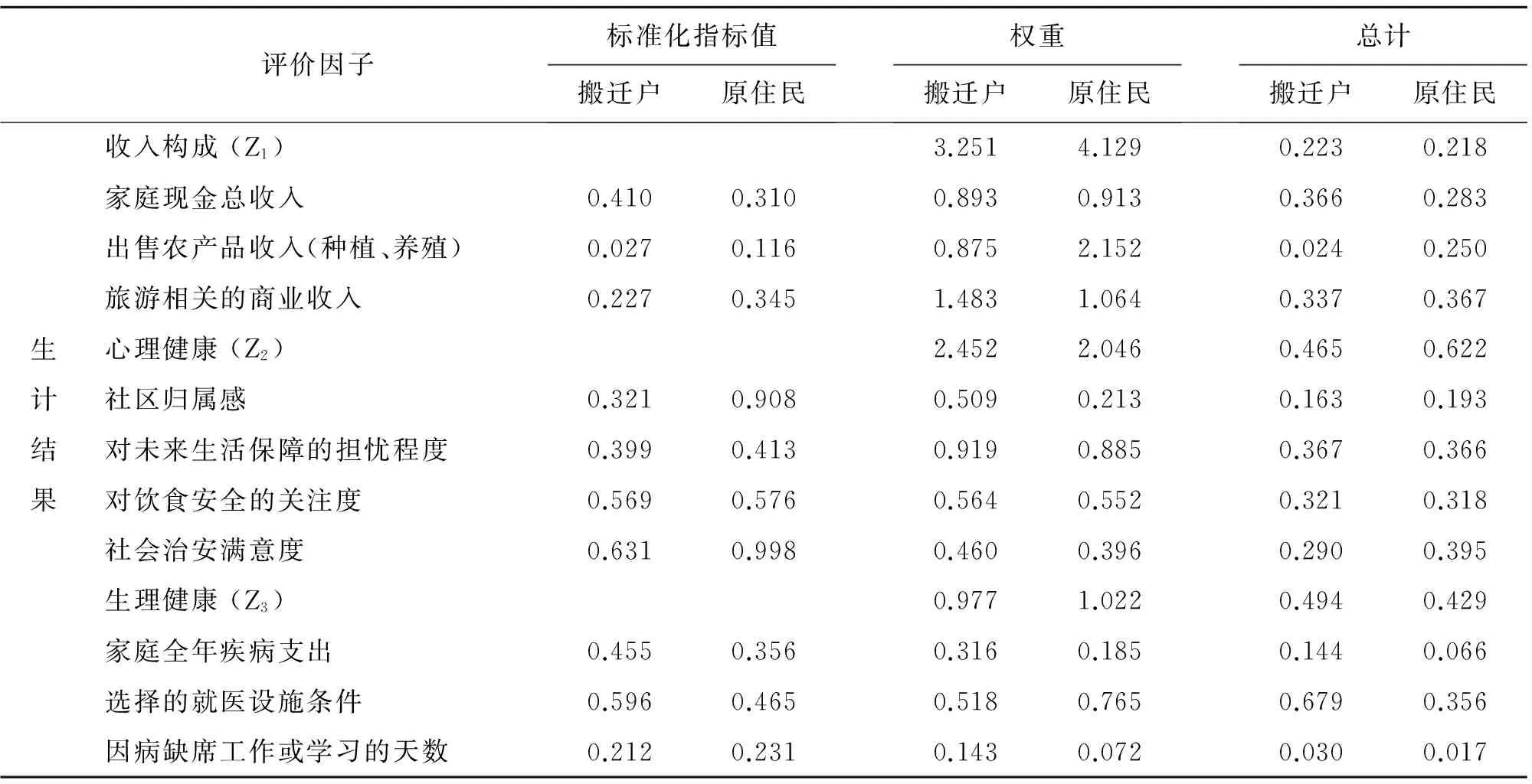

生计成果则是生计策略的实现或结果,表现为收入的提高、脆弱性的降低、福利的改善等等。本文将农户生计结果划分为收入构成、生理健康和心理健康。收入构成又包括家庭现金总收入、出售农产品(种植、养殖)收入以及旅游相关的商业收入;心理健康和生理健康的改善可以降低脆弱性,本文中的心理健康状况分别用社区归属感、对未来生活保障的担忧程度、对饮食安全的关注度以及社会治安满意度来测算;生理健康的测算指标共3个,分别为家庭全年疾病支出、选择的就医设施条件、因病缺席工作或学习的天数。

2.2.2 数据处理方法

本文运用SPSS17.0统计软件对问卷的所有指标进行了信度分析,搬迁居民家庭问卷的Cronbach’s α系数高达0.713,原住民家庭的Cronbach’s α系数为0.565,说明问卷设计的信度较为理想。为了便于对不同量纲的变量进行运算,首先对所有数据进行标准化处理:

(1)

(2)

用式(1)来处理整箱指标,负向指标则用式(2)处理。其中μij为标准化后的变量数值,xij为各指标原始数值,xmax、xmin分别为变量的最大值和最小值,然后借助以下权重公式来计算各指标所占权重:

(3)

(4)

在获得初级标准化指标值和权重(ωij)的前提下,根据以下公式就可以计算出各功能的总值:

(5)

其中f(x)为各项指标的总分,n为每类指标的子项数目。一般设定0为极差情况,1为极好情况,数值越大说明农户生计状况越好。

3 结果与分析

3.1 调查对象的基本情况

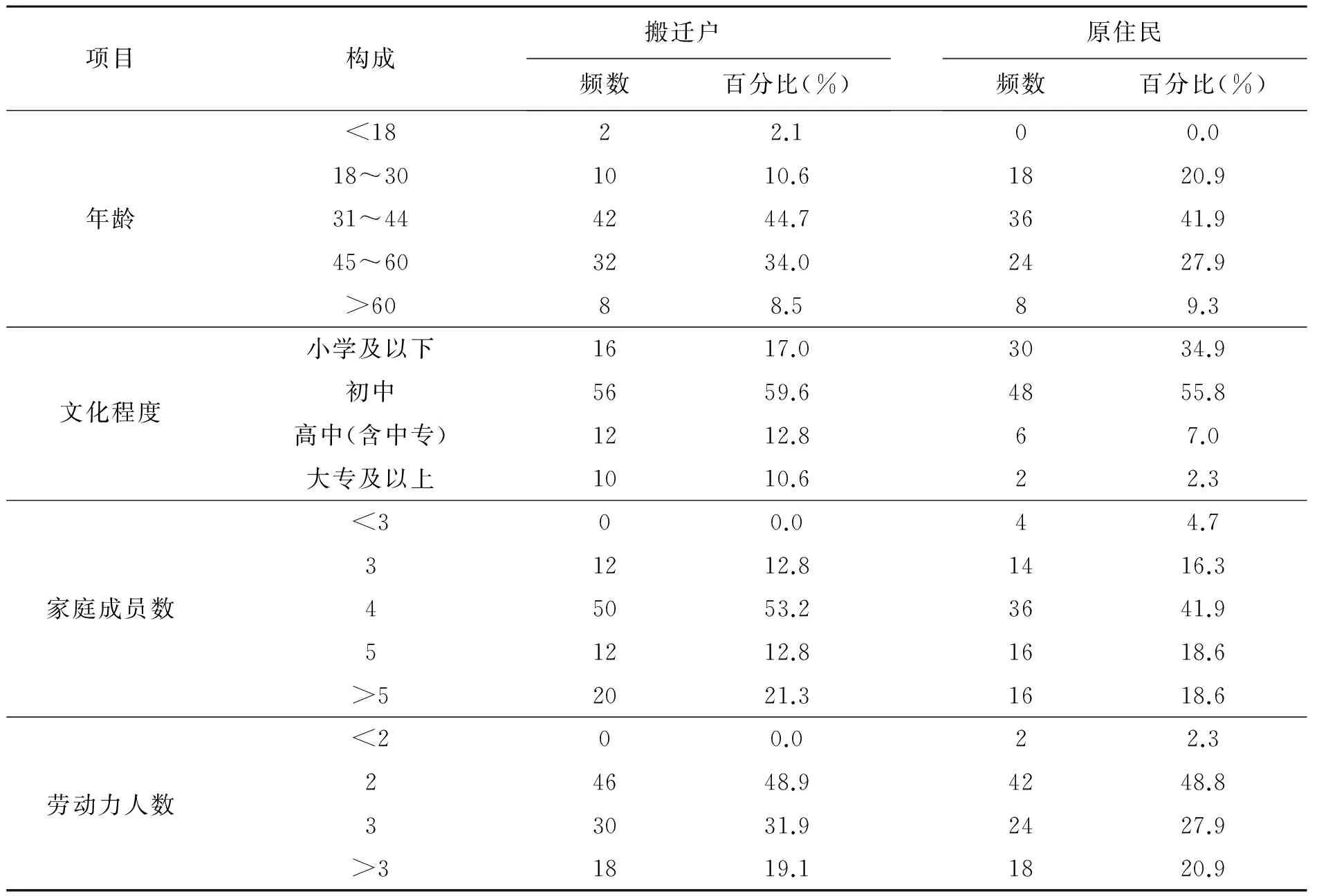

在被调查的居民中,年龄均集中在31~44和45~60岁,这两个年龄段的居民在搬迁居民和原住居民中分别占78.7%和69.8%,处于这一年龄阶段的人对整个地区的发展状况以及移民政策等都比较了解,这非常有益于提高问卷的有效性。文化程度以小学、初中为主,其中,搬迁居民的平均学历高于原住居民,具有较高学历者(高中学历)和高学历者(大专及以上学历者)分别比原住居民高5.8%和8.3%,而原住居民的低学历者(小学及以下)占比达到34.9%,明显高于搬迁居民。由表1可知,调查对象的总体受教育程度偏低,这与样本居民的年龄较大有着直接的关系,也是为什么本文采取了朗读和辅助填写的问卷调研方式的原因。无论是搬迁居民家庭还是原住民家庭,绝大多数家庭的家庭成员均为4人,搬迁居民中的大家庭(>5人)略多于原住居民;而家庭劳动力数则多集中在2人或3人(见表1)。

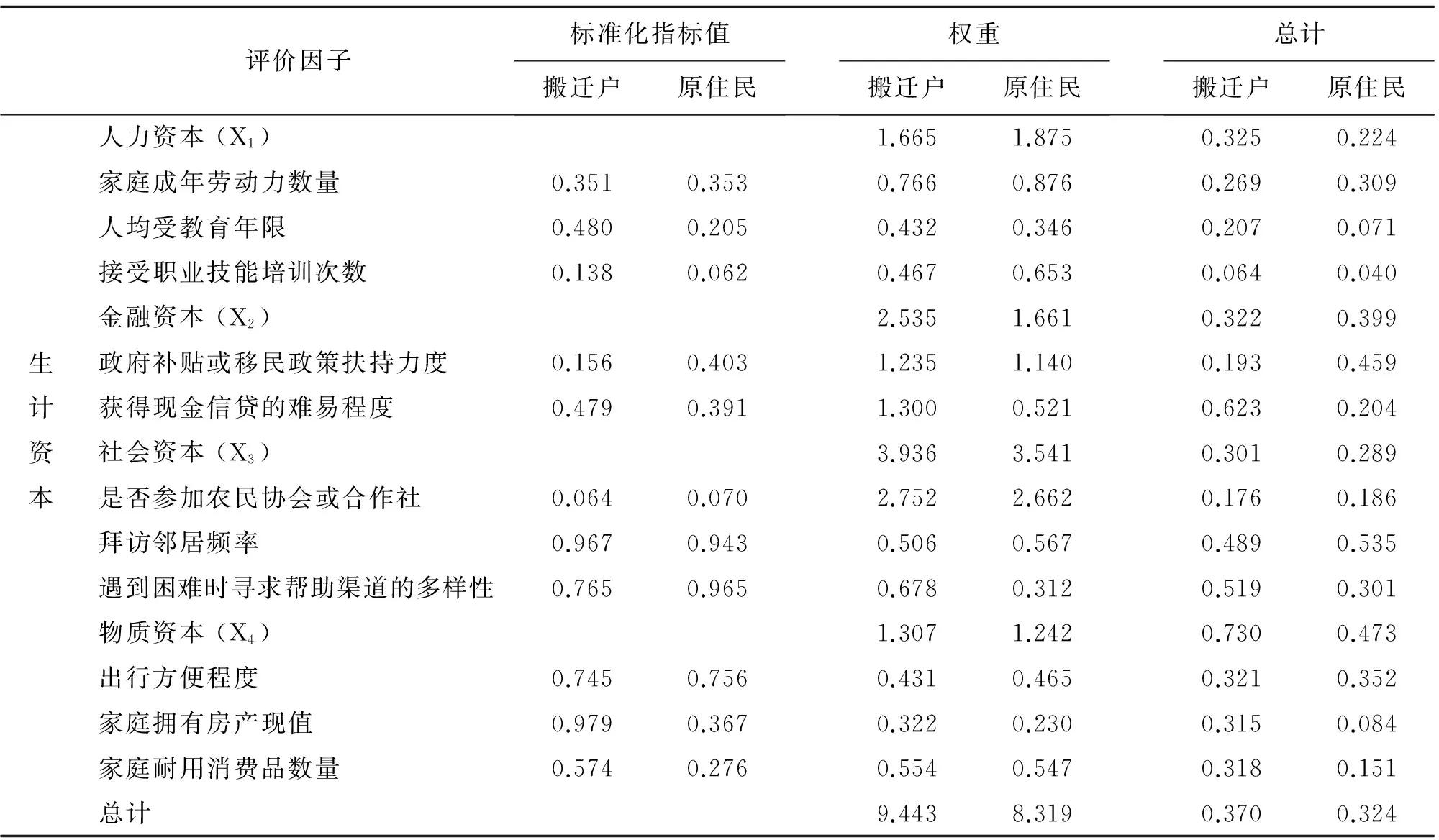

3.2 农户生计资本分析

总体看来,武陵源世界遗产旅游地居民的生计资本水平较低,搬迁居民和原住居民的生计资本总体水平值均低于0.5,分别为0.370和0.324。搬迁居民的各项指标中除物质资本外其他指标值均小于0.5,其中社会资本在4项指标中处于最低水平,仅为0.301。原住居民中,4项生计资本指标均低于0.5,其中,人力资本处于最低水平,仅为0.224,人力资本薄弱。在生态移民的影响下,农户在各项生计资本的储量和组合方面存在较为显著的差异。

表1 调查对象的基本特征

数据来源:作者计算。

表2 农户生计资本统计值

数据来源:作者计算。

人力资本的质量和数量是农户生计策略选择决定性因素之一。分析发现,搬迁居民的文化程度普遍高于原住居民,但是总体来看无论是搬迁居民还是原住居民,其平均受教育程度都相对较低。调查中了解到,当地政府组织的职业技能培训对文化程度等有条件限制,如被调查的高云安置小区和沙坪安置小区中接受过相关职业技能培训的农户为17户,而被调查的原住居民聚居地天子山村和袁家寨子等地则仅为3户,这是农户人力资本普遍偏低的政策因素。家庭成年劳动力人数则没有显著差异。

调研发现,原住居民的金融资本水平值明显高于搬迁居民,分别为0.399和0.322。具体体现在原住居民在政府补贴和政策扶持力度上明显高于搬迁居民。这是由于搬迁居民在生态移民的过程中采取的是一次性补偿加适量生活补助的补偿方式,故拆迁后政府补贴相对较少。而原住居民户由于政府的退耕还林等景区保护政策,田地、土地等被征收,采取的是长期补偿政策,且村委会和区政府有双重补贴,故政策扶持力度较大。但是搬迁居民比原住居民相对更易获得现金信贷,其分值分别为0.623和0.204,这是因为当地银行对移民贷款有优先政策且移民可以向金融机构提供相应的财产(主要是房产)担保。

在社会资本方面,搬迁居民与原住居民的社会资本水平值相差不大,搬迁居民的社会资本水平值略高于原住居民,分别为0.301和0.289,均处于较低水平。在拜访邻居频率方面,搬迁居民和原住居民均处于较高水平。由于生态移民后,居民仍然被安置在比较集中的小区,且最早的一批移民已经搬迁原居住地较久,因此移民社区内的社会关系网络和社区信任得到了保持和发展。农户社会资本偏低的主要原因是农户社会网络主要表现为基于血缘关系的家庭亲戚网络、基于地缘关系的乡邻网络。这在调查中也得到了证实,大部分居民在遇到困难时寻求帮助的渠道单一,主要向亲朋好友寻求帮助。值得注意的是,搬迁居民遇到困难时寻求帮助的渠道比原住居民更丰富,调查中发现一部分搬迁居民更倾向于向一些社会组织寻求帮助。

由表2可看出搬迁居民的物质资本显著高于原住居民,分别为0.730和0.473。这是由于实行生态移民后,搬迁居民基本上得到了政府分配的安置房,房产升值效果明显,家庭拥有房产现值较高。而出于对景区资源的保护,原住居民在房子扩建等方面受到了较为严格的限制,所以物质资本相对偏低。搬迁居民和原住居民在“出行方便程度”方面均持较为积极的态度。一方面,被安置于城镇区的居民交通条件得到了显著的改善;另一方面,随着旅游业的发展,景区内各种索道、游道等基础设施迅速发展,比如天子山村和袁家界村的居民就拥有村委会统一免费办理的索道、电梯卡,所以世居于景区内部的原住居民也普遍认为交通条件得到了大力改善。此外,搬迁居民的耐用消费品数量也高于原住居民,分别为平均8.6件/户和6.0件/户(见表2)。

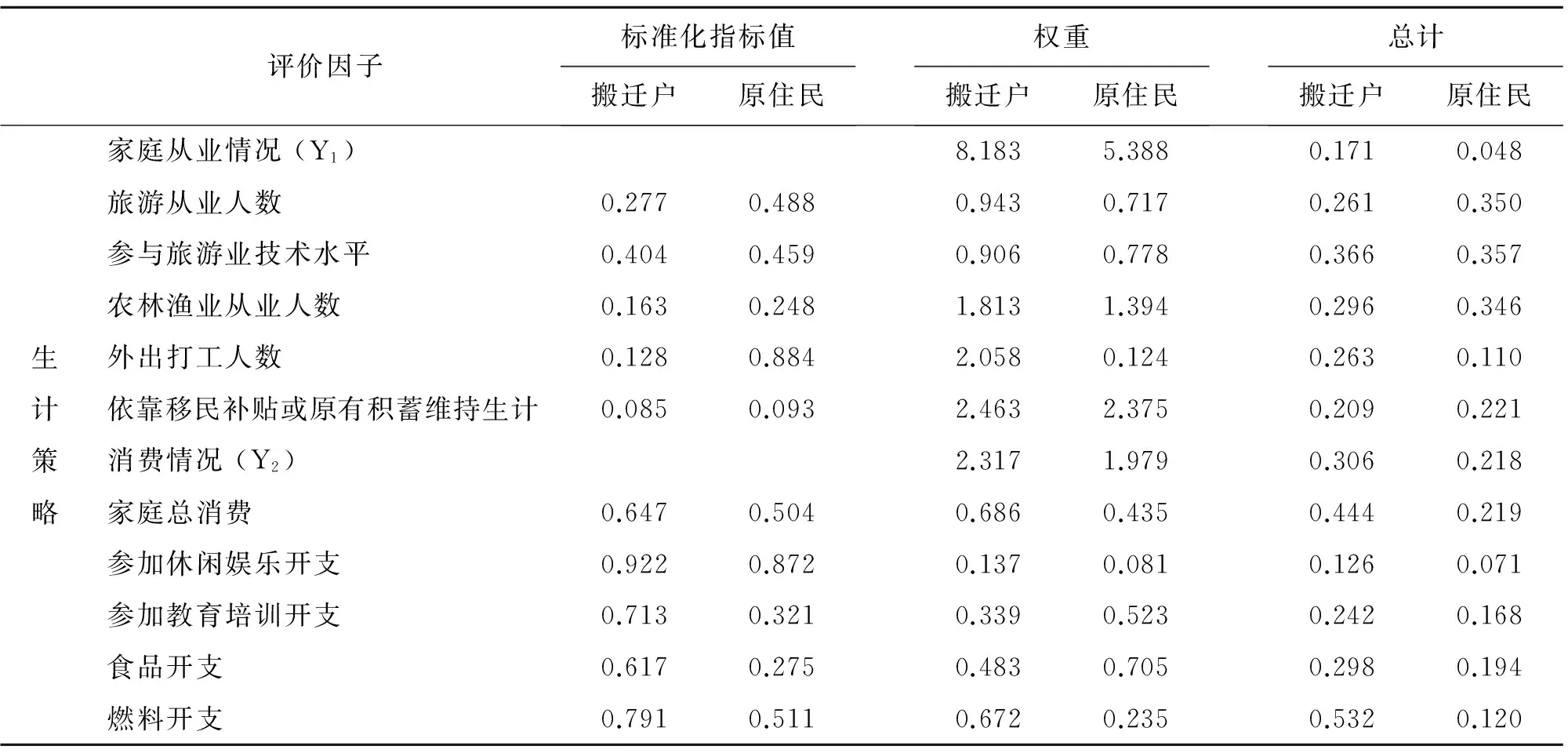

3.3 农户生计策略分析

由表3可知,搬迁居民的从业情况水平值高于原住居民,分别为0.171和0.048。调查过程中发现安置区居民的旅游从业情况呈现两极分化的特点。一方面,一部分采取投资兴业安置的居民从事着旅馆经营等职业,收入可观。但是也有很大一部分移民没有得到就业安置,而移民原有的劳动、生产和管理技能可能失去作用,处于打零工或待业状态。所以旅游从业人数处于较低水平。而原住居民则享有在景区内就业的优先权,从事着零售摊位、家庭旅馆经营、抬轿等职业,参与旅游业更加充分。另一方面,由于安置区居民比原住居民从事非旅游业的机会更大,所以外出打工人数明显少于原住居民。无论是搬迁居民家庭还是原住居民家庭,依靠政府补贴或原有继续维持生计的家庭均较少。

调查发现,张家界遗产旅游地的生态移民对农户的消费情况产生了明显的影响,搬迁居民家庭消费水平值明显高于原住居民家庭,分别为0.306和0.218。搬迁居民家庭的教育培训开支以及生活支出(食品开支和燃料开支)均明显高于原住家庭,搬迁前人们在生活方面基本上能自给自足,而搬迁后,受到城镇生活方式的影响,在消费观念和消费方式方面均改变明显。如搬迁居民家庭在燃料开支方面显著高于原住居民家庭,这是因为原住居民仍然有很多人使用薪柴,但是也有被调查者表示随着政府对森林资源的保护,获取薪柴也越来越困难。大部分的调查者(包括搬迁居民家庭和原住居民家庭)的娱乐休闲开支均比较少,搬迁居民家庭略高于原住居民家庭(见表3)。

表3 农户生计策略统计值

数据来源:作者计算。

3.4 农户生计结果分析

从家庭收入构成来看,由表4可知搬迁居民家庭和原住居民家庭的收入构成指标水平值均处于较低水平,分别为0.223和0.218,搬迁居民家庭略高于原住居民家庭。搬迁居民家庭的现金总收入略高于原住居民家庭,这是由于一部分具有某种技艺或具备“商业头脑”的居民能充分利用移民搬迁的机会,利用城镇较好的地段实行创业。但是原住居民家庭的旅游收入总体高于搬迁居民家庭,这是由于当地政府对景区内的世居居民提供优先就业的政策,原住居民参与旅游业程度较高造成的。安置区居民基本上没有出售农产品的收入,而原住居民的农产品销售收入也较少,有少数原住居民靠种植玉米、板栗或出售蜂蜜、家禽蛋等获取少数收入,但是也没有形成规模,没有发挥“靠山吃山靠水吃水”的优势。

搬迁居民和原住居民的心理健康指标水平值均处于中间状态,分别为0.465和0.622。生态移民对居民的社区归属感产生了影响,搬迁居民的社区归属感明显低于原住居民。这是由于生态移民使得很多居民离开他们的世居地,必须适应新的生活环境,接触新的人群。原住居民的治安满意度也明显高于搬迁居民,城镇的生活环境更加复杂,很多搬迁居民表示“治安状况没有山里好”。值得注意的是,与搬迁居民家庭一样,景区内的原住居民也对食品安全关注较高,这是由于政府的退耕还林政策使得很多原住居民也需要靠买菜维持生计,且很多原住居民都在景区内经营家庭旅馆,因此对食品安全要求更高。生态移民对居民的对未来生活保障的担忧情况也产生了一定的影响,房子、地皮的产权问题构成了搬迁居民的主要担忧;而对于原住居民,旅游业的发展态势以及政府政策是担忧的主要来源。生理健康方面,搬迁居民家庭选择的就医设施条件较原住居民较好,其总体水平值也高于原住居民,分值0.679,处于较高水平(见表4)。

表4 农户生计结果统计值

数据来源:作者计算。

4 结论与建议

本文在DFID 可持续生计分析框架下,对张家界世界遗产旅游地农户的生计状况做了实证研究,分析了生态移民对农户生计的影响,主要研究结论如下:(1)生态移民改变了农户原有的生计环境,对农户在各项生计资本储量和生计资本的组合方式方面影响较为显著。搬迁居民家庭的物质资本显著高于原住居民家庭,受生态移民的影响,搬迁户的房产等物质资本现值较高,其物质资本值达到0.730,处于较高水平;但是原住居民的金融资本高于搬迁家庭,这主要是受政府补偿政策的影响;在各项生计资本中,搬迁居民的社会资本在其生计资本中最低,为0.301,而原住居民的人力资本在其生计资本中最为薄弱;总体看来,搬迁居民的四大生计资本较为丰富,其资本总值显著高于原住居民,生计脆弱性相对较低。(2)本文从家庭从业情况和家庭消费情况两个方面考察农户生计策略的选择,研究发现,一方面生态移民打破了农户传统的务农打工生计模式,搬迁居民拥有更多其他工作机会,因此外出打工人数明显低于原住居民;另一方面,在参与旅游业的规模上,原住居民更占优势,搬迁居民对旅游业的依赖性降低;生态移民对农户消费方式的影响显著,受城镇生活方式的影响,搬迁居民无论是家庭总消费还是教育、食品、燃料等各项消费均高于原住居民。(3)受不同生计策略的影响,搬迁居民的收入构成指标值略高于原住居民,但是在生态移民政策的影响下,原住居民的旅游相关收入高于搬迁居民;生态移民对农户的心理健康水平产生了较为显著的影响,搬迁居民的社区归属感及治安满意度均低于原住居民。

可持续性的生计应当能够应付压力并在打击中得到恢复,能够在不损坏自然资源基础的同时在现在以及未来保持、加强其能力和资产[33]62。如何在实施生态移民工程的过程中提高农户的生计资本,优化各项生计资本的组合以降低农户生计的脆弱性,是张家界世界遗产旅游地需要考虑的关键问题。首先,人力资本是最基本的生计资本,针对农户人力资本普遍薄弱这一现状,应在巩固农村义务教育的同时加强职业技能的培训,适当降低职业技能培训的学历门槛;其次,应当强化诸如农民合作组织等各种社会组织的力量,丰富农户解决困难的渠道,降低其生计的脆弱性;最后,针对生态移民对农户参与旅游的影响,应改善投资环境,加强对其资金、技术等方面的支持,使其能够充分参与旅游业,实现生计策略的多样化,加强农户抵御风险的能力。

[1] WANG K, OU Y, GE Q S. Perception of residents in world heritage site to the effects of ecological migration: a case study of three migrant resettlement spots in Wulingyuan, Hunan Province of south-central China[J]. Chinese journal of applied ecology, 2012, 23(6): 1663-1670. [王凯,欧艳,葛全胜. 世界遗产地居民对生态移民影响的感知:以武陵源3个移民安置区为例[J]. 应用生态学报, 2012, 23(6): 1663-1670.]

[2] LIANG F Q. Research of the Chinese ecosystem migrant [J]. Journal of China Three Gorges University (humanities & social sciences) , 2011, 33(4): 11-15,97[梁福庆. 中国生态移民研究[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2011, 33(4): 11-15,97. ]

[3] TIAN Z Q, CHEN W L, ZHAO C M, et al. The plant biodiversity and its conservation in the submersion district and the immigration district of the Three-Gorges,China[J]. Acta ecologica sinica, 2007, 27(8): 3110-3118. [田自强,陈伟烈,赵常明,等. 长江三峡淹没区与移民安置区植物多样性及其保护策略[J].生态学报, 2007, 27(8): 3110-3118.]

[4] LI D. A literature summarization of the researching of the Chinese ecosystem migrant [J]. Northwest population journal, 2009, 30(1): 32-35.[李东. 中国生态移民的研究:一个文献综述[J].西北人口, 2009, 30(1): 32-35.]

[5] MENG X J. Analysis on characteristics of ecological migrants in Sanjiangyuan Area in China and its effects on ecological migration project [J]. Population and development, 2011, 17(4): 2-8. [孟向京. 三江源生态移民选择性及对三江源生态移民效果影响评析[J].人口与发展, 2011, 17(4): 2-8.]

[6] ZHANG Z L. Contracting for migration for the reason of zoological environment [J]. Journal of Chongqing University (natural science edition), 2005, 28(8): 149-153.[张志辽. 生态移民的缔约分析[J].重庆大学学报(自然科学版), 2005, 28(8): 149-153.]

[7] BAO Z M. The definition, category and some other issues about ecological migration [J]. Journal of the Central University for Nationalities(philosophy and social sciences edition), 2006, 33(1): 27-31. [包智明. 关于生态移民的定义、分类及若干问题[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2006, 33(1): 27-31.]

[8] ZHOU H K, ZHAO X Q, ZHANG C Y, et al. The predicament of ecological migrants and sustainable development strategy in the source area of Three Rivers [J]. China population, resources and environment, 2010, 20(3): 185-188. [周华坤,赵新全,张超远,等. 三江源区生态移民的困境与可持续发展策略[J].中国人口·资源与环境, 2010, 20(3): 185-188.]

[9] LU Q S, ZHAO Z P. Eco-immigration policy for the degraded rangeland and response of herd families: a case study of Maduo County, the source region of Yellow River [J]. Geographical research, 2009, 28(1): 144-153. [芦清水,赵志平. 应对草地退化的生态移民政策及牧户响应分析:基于黄河源区玛多县的牧户调查[J]. 地理研究, 2009, 28(1): 144-153.]

[10] ZHANG L J, WU J Y. A study on the status of the following industries about the ecological migration and countermeasures relevant of Alax League [J]. Ethno-national studies, 2012 (2): 23-33,108. [张丽君,吴俊瑶. 阿拉善盟生态移民后续产业发展现状与对策研究[J].民族研究, 2012 (2): 23-33,108.]

[11] YANG X M, MI W B, QI T Y, et al. The benefit evaluation of ecological immigration in Ningxia[J]. Journal of arid land resources and environment, 2013, 27(4): 16-23.[杨显明,米文宝,齐拓野,等. 宁夏生态移民效益评价研究[J].干旱区资源与环境, 2013, 27(4): 16-23. ]

[12] DONG M, WANG G F. The application of difference-in-differences in the evaluation of the income effect of ecological migration: a case study of Ningxia[J]. Agricultural technical and economic, 2010 (8): 87-93.[东梅,王桂芬. 双重差分法在生态移民收入效应评价中的应用:以宁夏为例[J].农业技术经济, 2010(8): 87-93.]

[13] LI Y F, LUO Y Z, ZHENG H, et al. Standard of payments for ecosystem services in Sanjiangyuan Natural Reserve [J]. Acta ecologica sinica, 2013, 33(3): 764-770. [李屹峰,罗玉珠,郑华,等. 青海省三江源自然保护区生态移民补偿标准[J].生态学报, 2013, 33(3): 764-770.]

[14] ZHANG L L, LI W M. The framework design of grassland ecological immigrants compensation mechanism in Sinkiang [J]. Ecological economy, 2014, 30(12): 184-186. [张灵俐,李万明. 新疆草原生态移民补偿机制的框架设计[J].生态经济, 2014, 30(12): 184-186.]

[15] CHAMBERS R, CONWAY G R. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century [M].Brighton Institute of Development Studies, 1992: 35-60.

[16] TAO T C H, WALL G. Tourism as a sustainable livelihood strategy [J].Tourism management, 2009, 30(1):90-98.

[17] CLARKE J. A framework of approaches to sustainable tourism [J].Journal of sustainable tourism, 1997, 5(3):224-233.

[18] IORIO M, CORSALE A. Rural tourism and livelihood strategies in Romania [J].Journal of rural studies, 2010, 26(2):152-162.

[19] LEE M H. Tourism and sustainable livelihoods: the case of Taiwan [J].Third world quarterly, 2008, 29(5):961-978.

[20] SHEN F J, HHGHEY K, SIMMONS D. Connecting the sustainable livelihoods approach and tourism: a review of the literature toward integrative thinking[J].Journal of hospitality and tourism management,2008,15(1):19-31.

[21] KOKKRANIKAL J, MORRISON A. Community networks and sustainable livelihoods in tourism: the role of entrepreneurial innovation [J].Tourism planning and development, 2011, 8(2):137-156.

[22] BUI T M H, SCHREINEMACHERS P. Resettling farm households in northwestern Vietnam: livelihood change and adaptation [J].Water resources development, 2011, 27(4):769-785.

[23] MBAIWA J E. Changes on traditional livelihood activities and lifestyles caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana [J].Tourism management,2011,32(5) :1050-1060.

[24] CHIMHOWU A O. Extending the grain basket to the margins: spontaneous land resettlement and changing livelihoods in the Hurungwe District, Zimbabwe [J].Journal of Southern African studies, 2002, 28(3):551-573.

[25] WANG C S, ZHU S S, SUN G Y, et al. The spatial evolution of slope villages and their peasant household livelihood change in the mountainous area of western China[J].Journal of natural resources2012,27(7) :1089-1100. [王传胜,朱珊珊,孙贵艳,等.西部山区坡地村落空间演进与农户生计改变[J].自然资源学报,2012,27(7) :1089-1100.]

[26] LI B, LI X Y, ZUO T. A study and practice of the way of livelihood in rural development [J].Journal of agrotechnical economics, 2004 (4):10-16. [李斌,李小云,左停.农村发展中的生计途径研究与实践[J].农业技术经济,2004(4):10-16.]

[27] ZHOU Y, FU S P. Analysis on the relationship between livelihood capital and livelihood strategies:taking Yangling in Shaanxi Province as an example[J].Guangdong agricultural sciences, 2012(5):192-194. [周易,付少平.失地农民的生计资本与生计策略关系研究:以陕西省杨凌区为例[J].广东农业科学,2012(5):192-194.]

[28] ZHANG H S, ZHOU X F. Sustainable livelihood ability of reservoir immigrants: case studies of typical hydropower projects in Tibetan and Qiang autonomous prefecture of Aba of Sichuan Province, China [J].Journal of economics of water resources,2012,30(4):68-71,76. [张华山,周现富.水库移民可持续生计能力分析:以阿坝州典型水电工程为例[J].水利经济,2012,30(4):68-71,76.]

[29] BOUAHOM B, DOUANGSAVANH L, RIGG J. Building sustainable livelihood in Loas: untangling farm from non-farm, progress from distress[J]. Geoforum, 2004,35:607-619.

[30] SU F, PU X D, XU Z M, et al. Analysis about the relationship between livelihood capital and livelihood strategies: take Ganzhou in Zhangye City as a example[J]. China population, resources and environment, 2009, 19(6): 119-125. [苏芳,蒲欣冬,徐中民,等. 生计资本与生计策略关系研究:以张掖市甘州区为例[J].中国人口·资源与环境, 2009, 19(6): 119-125.]

[31] HE A L, YANG X J, CHEN J, et al. Impact of rural tourism development on farmers’ livelihoods:a case study of rural tourism destinations in Northern Slop of Qinling Mountains [J]. Economic geography, 2014, 34(12): 174-181. [贺爱琳,杨新军,陈佳. 乡村旅游发展对农户生计的影响:以秦岭北麓乡村旅游地为例[J].经济地理, 2014, 36(12):174-181.]

[32] SHARP K. Measuring destitution: integrating qualitative and quantitative approaches in the analysis of survey data[J]. IDS working paper, 2003:217.

[33] SU F, XU Z M, SHANG H Y. An overview of sustainable livelihoods approach [J]. Advances in earth science, 2009, 24(1): 61-69. [苏芳,徐中民,尚海洋. 可持续生计分析研究综述[J].地球科学进展, 2009, 24(1): 61-69.]

[责任编辑: 陆宝福] [责任校对: 潘岳风]

The Impacts of Ecological Migration on Farmers’Livelihood in World Heritage Site:The Case of Zhangjiajie

XIA Zancai,YUE Yiwu,GONG Yanqing

(TourismCollege,HunanNormalUniversity,Changsha410081,China)

Within the sustainable livelihood analysis framework and by the farmer household survey in Zhangjiajie, the paper studies the impacts of ecological migration on farmers’ livelihood based on the comparison of relocated families and aboriginal families. The livelihood capital, livelihood strategies and livelihood outcomes levels of sample families (including the aboriginal families and relocated families) were compared and studied. The results show that ecological migration have changed development farmer’s livelihood environment, which includes significant effect on their livelihood capital reserves and livelihood combination mode. It is overall in a low level, that the material capital level was the highest which is significantly higher than aboriginal families, while the human capital level is the lowest. Ecological migration have changed the ways of farmer’s livelihood and tends to be diversified, reducing its reliance on the tourism industry, which lead to a less tourism income. Ecological migration also has significant effects on farmer’s way of consumption. And relocated families have a lower community attachment and public security satisfaction is lower.

ecological migration; livelihood; impact; Zhangjiajie

夏赞才(1962- ),男,湖南安化人,湖南师范大学教务处处长,教授,博士研究生导师,研究方向为旅游伦理;岳艺吾(1992- ),女,湖南益阳人,湖南师范大学旅游学院2014级硕士研究生。

龚艳青(1990-),女,湖南安化人,湖南师范大学2013届研究生,研究方向为旅游企业管理。

XIA Z C ,YUE Y W,GONG Y Q.The impacts of ecological migration on farmers’ livelihood in world heritage site:the case of Zhangjiajie[J].Tourism forum,2017,10(2):96-106.[夏赞才,岳艺吾,龚艳青. 世界遗产地生态移民对农户生计影响实证:以张家界为例[J].旅游论坛,2017,10(2):96-106.]

F590.7

A

1674-3784(2017)02-0096-11

[收稿稿时间] 2016-10-14