隋朝写经对中国古代写经制度的津梁作用

——以S.2295“老子变化经”等几件题记为中心

■ 吕丽军

隋朝写经对中国古代写经制度的津梁作用

——以S.2295“老子变化经”等几件题记为中心

■ 吕丽军

隋朝是在北方少数民族政权更迭不断后重新建立的汉族的大一统王朝,结束了持续已久的分裂局面。公元581年二月,北周静帝禅让帝位于杨坚即隋文帝,隋朝开始,国号为 “隋”,定都大兴城,606年迁都洛阳。618年隋恭帝杨侑禅让李渊,619年王世充废隋哀帝,隋朝灭亡,统治只有38年。隋朝主要用过三个年号,分别为开皇(581年-600年)、仁寿(601年-604年)、大业(605年-618年)。开皇与仁寿为文帝年号,大业为炀帝年号。隋朝皇帝像前代统治者一样极力崇佛,有过之而无不及,《隋书》卷35《经籍志》中载:“开皇元年,高祖普诏天下,任听出家,乃令计口出钱,营造经象,而京师及并州、相州、洛州等诸大都邑之处。并官写一切经,置之寺内,而又别写,藏于秘阁,天下之人从风而靡,竞相景慕,民间佛经多于六经数十百倍。”[1]隋文帝时,立寺三千七百九十二所,写经四十六藏十三万二千另八十六卷,修故经三千八百五十三部;隋炀帝时修故经六百一十二藏,二万九千一百七十二部。隋朝皇帝信奉佛教是隋朝产生大量写经的根本原因。

一、隋朝写经题记

隋朝佛教在继承前代基础上发展到了一个新高度,僧尼、信众及写经数量成几何倍数增长,书法向前发展的同时写经制度也在不断地严密化、制度化。隋朝一系列政治、军事、文化等制度对唐代有极大的影响,其写经制度起到了承前启后的津梁作用。根据日本池田温先生所编《中国古代写本识语集录》,隋朝写经题记总数约有两百件,其中约有九十件未写明写经时间。如果不包括疑为伪经题记,则以 “开皇”年号落款的第一件题记为开皇元年即隋朝刚建立第一年公元581年的 “大般涅槃经卷廿八张珍和夫妻题记”,最后一件为大业十三年即隋朝灭亡前一年的公元617年的 “佛说妙好宝车经张仏果题记”,这两件题记的书写时间恰好是在隋朝统治的开始与结束。我们的研究就从开皇元年到大业十三年几十年间约一百件有明确书写时间的题记中选择出有代表性的几件,来说明隋朝的写经制度对前代的继承及对后代写经制度的津梁作用。

(1)S.4120“思益经卷四秦王妃崔氏题记”

思益经卷第四大隋开皇八年岁次戊申四月八日秦王妃崔为法界众生敬造杂阿含等经五百卷流通供养员外散骑常侍吴国华监襄州政定沙门慧旷校。[2]

(2)天津市艺术博物馆馆藏号4597“禅数杂事卷下学士等题记”

禅数杂事下开皇十三年十二月十八日经生郑颋书用纸十八张校经东阿育王寺僧辩开教事学士郑赜王府行参军学士丘世秀。[3]

(3)S.3548“中阿含经卷八经生张才等题记”

阿修罗经第四竟二千三百五十八字中阿含经卷第八一万六百六十三字仁寿二年十二月廿日经生张才写用纸廿五张大兴善寺沙门僧盖校大集寺沙门法刚覆。[4]

(4)S.2295“老子变化经秘书省经生题记”

老子变化经大业八年八月十四日经生王俦写用纸四张玄都玄坛道士覆校装潢人秘书省写。[5]

表格1隋朝写经题记

S.4120“思益经卷四秦王妃崔氏题记”中有 “襄州政定沙门慧旷校”,慧旷是隋代高僧,襄州人,《续高僧传》卷10有《慧旷传》,慧旷 “律行严精,义门综博,道俗具瞻,纲维是奇”。秦王即杨俊是高祖第三子,《隋书》称其 “仁恕慈爱,崇敬佛道,请为沙门,上不许”。其妃乃曾任襄州总管的大将崔弘度之妹。隋朝写经既有大量民间写经,还有宫廷写经,有两卷是由隋文帝的独孤后供养,她一生共供养了46部 “一切经”。 秦王妃所供养经仅仅在S.4120题记中统计就有五百卷,S.4120“思益经卷四”是独孤后的儿媳秦王妃崔氏供养杂阿含等经五百卷中的一小部分。秦王妃崔氏与秦王杨俊与隋文帝的独孤后及最高统治者隋文帝均是虔诚的佛教信徒,皇室奉佛导致全民对宗教的极度尊崇。皇家供养数量特别巨大的写经在隋朝之前的北魏及之后的唐代比比皆是,但是只有皇室才有能力组织这样大规模的写经。而普通民众只能 “割资减财”,不断削减自己的生活花费才能写一卷或者节选一部分经文花钱请人书写。“员外散骑常侍吴国华监”值得注意,八十三年后的唐代咸亨二年(671年)的佛教写经S.5319“妙法莲华经卷第三题记”当中有 “太原寺主慧立监。太原寺上座道成监。……使大中大夫行少府少监兼检校将作少匠永兴县开国公虞旭监。”“高昌北凉”沮渠安周所供养佛经题记中并无专人负责 “监”这一任务,沮渠安周的身份是 “高昌北凉”的最高统治者。隋朝的秦王妃虽贵为皇室,但与沮渠安周的地位无法相比,一位王妃的佛事活动能够动用官方写经机构为其写经、校经、监管,而一国之君的沮渠安周却不能,显然是不可能的。那就只有一个原因,就是在 “高昌北凉”时写经制度还不成熟,而在唐代671年的写经中也有了 “监”这一职务,在这期间,隋朝的S.4120“秦王妃崔氏供养经”是写经制度传承的一个桥梁。

S.2295“老子变化经”是研究早期道教的重要文献,由经生王俦按照标准的佛教写经格式于大业八年书写,每行17字。此经残存95行,约1600字,佛教写经由寺庙僧人校对,而此道教写经则由长安玄都玄坛道士校对。敦煌藏经洞有五百余件道经写本,是研究中国古代道教传播、发展的重要文献,其它学科的学者已在研究S. 2295《老子变化经》方面取得了重大的成果,书法界学者对敦煌写经的研究还不够重视。唐代三教并重,皇帝甚至将自己视为道家老子的后人,确立道教为国教。敦煌道教写经与唐代官方主持编纂《道藏》有因果关系,因而道教写经大量涌现。从敦煌道经写经题记分析,书写地点不在一处,分为长安本和敦煌本。由长安传到敦煌的写经,反映了政府以官方意志传播道教思想的意识形态宣传模式。S.2295“老子变化经”是现在为止发现最早的敦煌道经,到唐代道教写经风起云涌之前,隋朝的道教写经已为其导夫先路。此题记中的 “玄都观”,是道教的写经场所,与佛教写经机构寺庙相同。隋炀帝杨广改道观为玄坛,玄都观又称为玄都玄坛,是隋代官方道教写经机构。按照距隋朝不远的唐代官方道教写经制度,经文最后由道士校对,而隋朝已有此先例。代表官方的 “秘书省”所出S.2295“老子变化经”由官方意志强行散布到西北。“秘书省”是一官方机构,最早设立是在东汉桓帝时,主要职责是 “掌典图书,古今文字”,之后历代有所变易,但基本职能不变。隋文帝时对政治制度、考试制度、交通制度等社会各个方面进行深入改革且收效显著,影响深远直至当代。隋朝 “改周之六官,其所制名,多依前代之法。置三师、三公及尚书、门下、内史、秘书、内侍等省”,秘书省为中央五省之一,秘书监与门下、内史平级,极大提高了秘书省的地位:

秘书省,监、丞各一人,郎四人,校书郎十二人,正字四人,录事二人。领著作、太史二曹。著作曹,置郎二人,佐郎八人,校书郎、正字各二人。太史曹,置令、丞各二人,司历二人,监候四人。其历、天文、漏刻、视祲,各有博士及生员。[6]

由此来看,“秘书省”这个中央级别的主要负责图书、文字的办事机构有领导者有具体办事者,分工极细,权责明确,相当于现在国家单位的人员编制,一人一岗,因岗设人,各人均有自己的专业方向,如校书郎、正字职务。同时又增加了一些新的职能如天文、司历等等。“秘书监”是秘书省的最高领导,在文帝时级别为正三品,炀帝大业三年降为从三品,后改为秘书令。S.2295“老子变化经”为大业八年所写,此时的 “秘书监”应为王劭,他在炀帝时历任秘书省著作佐郎、著作郎、秘书少监、秘书监,是一位从基层逐渐成长起来的领导,可以说对这个机构的各种业务都极为熟悉,《隋书》中有《王劭传》。 “秘书省”有校书郎一职,校书郎级别为正九品,文帝时为12人,炀帝大业三年减为10人,后又增为40人,是此机构人员编制最多的职位。从其人员增长三倍来看,应当是应对不断增多的校书任务的。 “玄都玄坛道士覆校”,“秘书省”已有专职校对人员且人数较多,但又由 “道士覆校”,这是为什么呢?因为官方校对者只能认识文字正误,对道教的专业知识不一定懂,所以,要由职业道士进行专业把关。在唐代,有经生专门负责抄写佛经,最终则由高僧大德详阅,也是此义。一为负责普通文字正误,一为负责专业知识。此题记中另有 “装潢手”一项,虽未写出名字,却是一个很重要的写经制度的进展,在上举隋朝五例题记中只有本题记有此一项,“高昌北凉”题记无此项目。唐代咸亨二年(671年)的佛教写经S.5319“妙法莲华经卷第三题记”中也有此项目即 “装潢经手”,且列出名字为 “王恭”。在唐代题记中,列出装潢手并加以名字已经成为一种经常性的制度,但在隋朝只有此一例。

以上列出的隋朝题记均有详细信息,具体到日的书写时间、写经者、身份、校经者、其中三件有用纸数,三件由经生所写,他们是职业的官方写手,与民间写手完全不同。这是在隋朝约两百件题记中仅有的几件信息完备的写经,但是毕竟是向前发展了。隋朝的写经既承接前代,同时又作为津梁连通了唐代,再看一下唐代写经,就会知道隋朝这几件题记的重要作用。隋朝其它写经或者无校对者,或者无用纸数,或者无书写者和书写时间,甚至年号也没有,这几件题记反映了写经制度的重大变化。

二、“高昌北凉”时期写经

写经制度不是哪一个朝代突然成熟的,而是在继承前人的基础上不断地发展,从隋朝之前的写经情况就能发现这种联系。吐鲁番出土的写经中,“河西北凉”时期的高昌地区写经较少,墓葬中也鲜见与佛教有关的名字、物件。“高昌北凉”的建立使佛教发展状况有了很大改观。吐鲁番出土北凉写经共有十件,时间跨度自北凉神玺三年 (399年)至460年。佛学家、翻译家鸠摩罗什译经有四件,书写时间从北魏太缘二年 (436年)至 “高昌北凉”统治者沮渠安周末年460年,分别为《佛说首楞严三昧经》《持世经》《佛说菩萨藏经》《十住论》。《隋书》卷35《经籍志》载:“时胡僧至长安者数十辈,惟鸠摩罗什才德最优。其所译则《维摩》《法华》《成实论》等诸经,及昙无忏所译《金光明》,昙摩罗忏译《泥洹》等经,并为大乘之学。”[7]鸠摩罗什译经受到沮渠安周重视,他供养的四部写经中鸠摩罗什译经有三部。沮渠安周所供养佛经有以下几部:

(1)《持世经》,鄯善县吐峪沟出土的第一卷残页卷末题:

持世第一岁在己丑凉王大沮渠安周所供养经吴客丹阳郡张休祖写用纸廿六枚。[8]

(2)《菩萨藏经》,全称为《佛说菩萨藏经》,吐峪沟出土的卷一末题:

廿六纸半佛说菩萨藏经第一一校竟大凉王沮渠安周所供养经承平十五年岁在丁酉书吏臣樊海写法师第一校法师第二校祠主道(下缺)。[9]

(3)《十住论》,吐峪沟出土的第七抄本残片题:

十住论第七凉王大沮渠安周所写(下缺)愿一切众生深解实相悟无生忍用纸廿三张。[10]

(4)《华严经》,吐峪沟出土的第廿八末题:

华严经第廿八凉王大沮渠安周所供养经廿纸。[11]

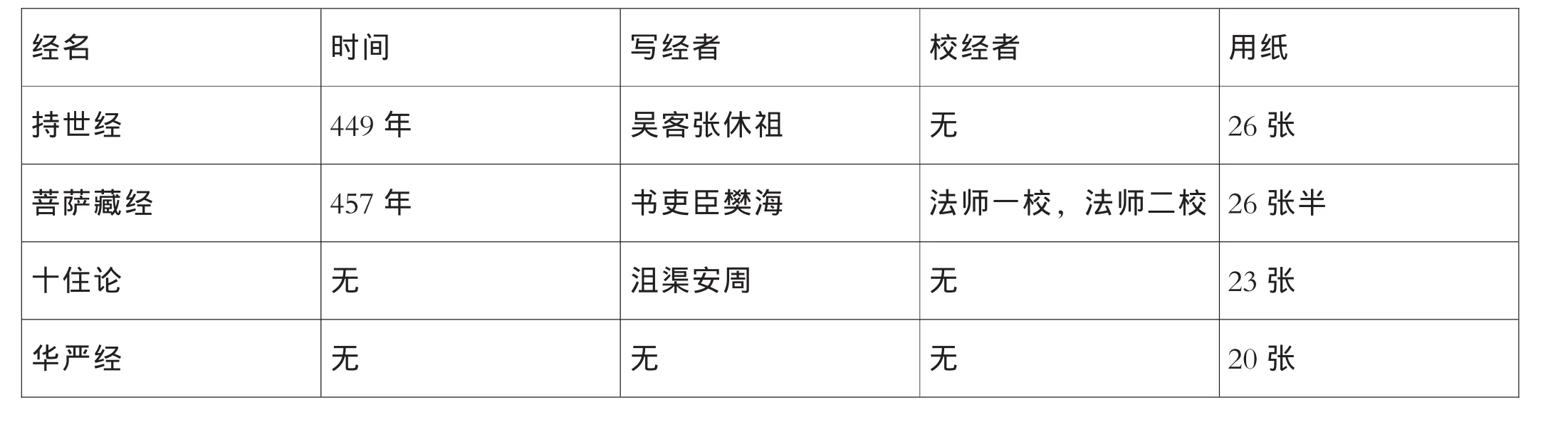

表2 且渠安周供养佛经

从写经制度来看,写经于经文前面有首题,即标明所写经文的全称如《大方广佛华严经》,而不写《华严经》。经文结束有题记,内容通常包括所写经文名称及具体章节,如 “第二” “第七”,另有抄写者、供养者,发愿文、用纸数、校对者等等。根据情况不同,有的题记较为简单,有的信息详细。写于449年的《持世经》第一题记中有 “持世第一,岁在己丑,凉王大沮渠安周所供养经。吴客丹阳郡张休祖写,用纸廿六枚”。日本学者池田温先生的《中国古代写本识语集录》中未直接命名此经,而是写为 “某经持世第一”,可能是不确定经名,只得命名 “某经”。中国的许多学者将其命名为 “持世经”,如果按照题记惯例,如 “十住论第七”“华严经廿八”则说明写的是《十住论》第七部分、《华严经》第廿八部分,那么中国学者的命名是有道理的,不明白敦煌研究专家池田温先生为何会如此命名。“己丑”为沮渠安周承平七年 (449年),用干支纪年是汉人的习惯,如东晋王羲之《兰亭序》中的 “岁在癸丑”。“吴客”表明其来自江南,是一个大致的地理范围,“丹阳郡”为今南京,是具体藉贯。“吴客丹阳郡张休祖写”,居他乡而以客自称者符合中国古代文人的用语习惯。张休祖不是凉国人,没有户口,不在其国官员 “编制”之内,只是因了某种原因,或是战乱,或是访友,或是滞留而暂居他国。钱粮不够,只能凭写经度日,他日经济好转,或许会回到中原故土。与北凉同时并存的北魏时写经已是一种商业行为,隋朝唐代写经更是如此,凭写经可以有经济收入,唐人段成式《酉阳杂俎》卷五记载:“大历中,东都天津桥有乞儿无两手,以左足夹笔,写经乞钱。欲书时,先再三掷笔,高尺余,未曾失落,书迹官楷,手书不如也。”[12]在北魏和南朝宋同时并存的449年,客居西域凉国的 “丹阳郡张休祖”流落失所,将写经作为一种商业行为有很大的可能性。此件题记未写校经者。在隋朝S.2295“老子变化经秘书省经生题记”中书写者自称为 “经生”,而 “高昌北凉”《持世经》题记中书写者自称为 “吴客”,同样是书写者,两个称谓说明了二者不同的身份与地位,“经生”由 “秘书省”管理,发放薪资,而 “吴客”只是临时性的工作,未纳入统一管理。

写于457年的《菩萨藏经》为信息最完备者,其全称为《佛说菩萨藏经》,此题记写明了所抄经名及具体部分、供养人、书写者、一校、二校。其年号使用凉国年号 “承平”,而在稍早八年的《某经持世第一》中却没有用凉国年号而直书 “岁在己丑”。更特别的是有校对者和书写者职务,后有 “法师第一校、法师第二校”“书吏臣樊海写”。这在449年《持世经》题记中是没有如此详细的。“书吏臣樊海”表明当时凉国官员序列中已有书吏职位,“书吏”就是职业的写经者,而 “臣”字表明明确的上下级隶属关系。“法师”是对佛学修养达到相当高境界的僧人的一种尊称,本经中两位没有署名的法师负责对凉国统治者所供养的经文进行校读。在敦煌写经中,有为数众多的经生名字,最著名者为令狐家族成员,此外还有刘广周、马天安、张显昌、张乾护等等,这些都是每月有国家财政拨款的官方写经人员。数量众多的敦煌写经均由这样的官方书手写就,而大量的写经人员需要被组织管理,涉及到工作量、出勤、抄写质量、奖励与惩罚等等,官方书手的生活待遇受到 “编外”写经者的羡慕。官方写经都有抄写年月、用纸数量、抄写人和校对者,由他们抄写的经文有一定的模式,特别是在打格、每行字数及题记内容方面。《菩萨藏经》就是这样的官方写经,由此看来,当时的写经已经有很大规模且有了一定的制度与模式。此外,尚有为数众多的 “编外”写经者,写《持世经》的 “吴客丹阳郡张休祖”当属此类,他们的题记较为自由随意,有的署名有的不署。《十住论》《华严经》两件题记既无书写时间又无校对者,《十住论》为凉王沮渠安周亲自书写,“供养”已可表明对佛教的态度,供养某经即是某人出资请人写经,而作为最高统治者亲自书写,则将对宗教的虔诚表达得淋漓尽致。《华严经》的题记最为简单,只有用纸数,没有发愿文,没有书写者名字,也没有书写时间。 “高昌北凉”时期凉王供养的这四件经中,只有《菩萨藏经》的信息最为完整,却没有隋朝及唐代题记中的 “装潢手”一项。

三、唐代儒家、道教、佛教写经题记

唐代儒家、道教、佛教经典的书写模式受到前代影响,最直接的就是隋朝。唐代龙朔三年(663年)的P.2536“春秋谷梁传集解第三、第四书吏高义题记”:

春秋谷梁庄公第三 闵公第四合为一卷朔三年三月十九日书吏高义写用小纸卅三张凡大小字一万二千一百四言。[13]

二百多年后的唐代抄写儒家经典的题记中,写明了所抄写经典的题目、时间、用纸,更特别的是标明具体字数及书写者身份即 “书吏”。 这与449年凉国的《菩萨藏经》题记 “书吏臣樊海写”一致,与隋朝S.3548“中阿含经卷八经生张才等题记”和S.2295“老子变化经秘书省经生题记”中的 “经生张才写”“经生王俦写”一致。在 “高昌北凉”和隋朝写经中只有S.3548“中阿含经卷八经生张才等题记”标明字数,到唐代则连儒家经典的抄写也写明字数了。

唐代多教并存,帝王崇尚道教,道经广为传写,敦煌藏经洞发现的古道经写本有500多卷,从题记可知多为唐代写本。写于唐代麟德元年(664年)的P.3233“洞渊神咒经第一使司藩大夫李文暕等等题记”:

洞渊神咒誓魔品第一麟德元年七月廿一日奉敕为皇太子于灵应观写初校道士李览再校道士严智三校道士王感专使右崇掖卫兵曹参军事蔡崇节使人司藩大夫李文暕。[14]

此经是 “奉敕”写于专门的道教写经机构——道观 “灵应观”,与隋朝出自 “秘书省”并由国家意志传播道教到西域的S.2295“老子变化经秘书省经生题记”相同。书写地点与三校制度值得注意,与隋朝S.2295“老子变化经秘书省经生题记”中的 “玄都玄坛道士覆校”相比,校对制度更为严密,又增加了 “专使右崇掖卫兵曹参军事蔡崇节、使人司藩大夫李文暕”进行管理监督。

写于唐代咸亨二年(671年)的佛教写经S.5319题记:

妙法莲华经卷第三咸亨二年五月廿二日书手程君度写用麻纸十九张装潢经手王恭详阅大德灵辫详阅大德嘉尚详阅大德玄则详阅大德持世详阅大德薄尘详阅大德德孙太原寺主慧立监太原寺上座道成监经生程度初校大物持寺僧大道再校大物持寺智安三校判官少府监掌冶署令向义感使大中大夫行少府少监兼检校将作少匠永兴县开国公虞旭监。[15]

此为唐立国后五十三年的官方写经,题记中有经名、抄经时间、用纸数、书手、装潢手、详阅、初校者、再校者、三校者、僧人僧官名号、代表政府的监管者,详细列出参加写经工程的人员姓名及职务,类似于现在的影视剧片头片尾,将职务如导演、制片及姓名全部展示出来,也显示了古代官方写经制度对劳动者的尊重。另有代表官方的级别较高的 “使大中大夫行少府少监兼检校将作少匠永兴县开国公虞旭”进行监管,既然是官方组织,那 “虞旭”也就是写经工程的总指挥了。这种制度在唐代达到极为完备、细密的程度,分工与责任分得很清楚,即使当今的出版业也难以达到那样的高度。《妙法莲华经》卷三由 “书手程君度”书写,唐代的 “书手”只是一个技术工种,与凉国时的 “书吏”和隋朝的 “经生”同义,都是指书写者的身份;与同代的装潢手同类,指的是他们是一名技术人员,是一个工种,是一名匠人,而与艺术无关,与文化无关,也不能称为 “书法家”。像欧阳询、褚遂良、颜真卿等等后世我们认为的 “书法家”,首先他们是一名官员,而且是级别很高的官员,是皇帝的左膀右臂,是对维护皇帝统治有极大贡献的人,“书法家”的名号对他们自己来讲是无足轻重的。而当时的 “经生”“书手”没有社会地位,也许他们的字比欧阳询、褚遂良、颜真卿写得更好,但是因为地位所限,也只能默默无闻,他们属于匠人之类,与铁匠、木匠同级,是为官方服务的。“书手”只是擅长把字写工整和漂亮而已,对文化修养的要求不高,他们对博大精深的佛教、道教、儒家经典不懂,因而需要专家如 “大德”详阅,“寺主”“上座”监制,职业僧人、道士进行二校、三校。来自不同寺院道观的专家负责文字内容,而 “书手”只负责不写错字,将字写得美观整齐,方便阅读,以有利于宗教传播。这一切都说明写经制度在不断的严密化,抄经量的多少也从另一个侧面反映了此宗教或学说的社会普及度、影响力。

四、结论

“高昌北凉”统治只有十八年,最高统治者虔诚地供养佛经并亲自书写,从上述几件凉国写经题记来看,这十八年内的写经制度在不断走向成熟,并已形成一定的规矩与模式,同时可以推断出当时凉国佛教在官方及民间的普及程度以及发展的高度。这种模式通过代际传递影响了隋朝写经,根据隋朝约两百件题记里所记录的写经卷数,隋朝的写经量极为巨大甚至难以统计,动辄几百卷上千卷的写经来自统治阶层的大力崇教,这种狂热的宗教信仰自有其政治意图,比如为统治寻找合法理由,这是中国古代统治者惯用的招术,但也使得宗教能够继续良性发展,而不致像北周时有短暂的中断。唐代写经说明了唐代佛教的大发展,同样是因为皇帝的重视与身体力行,统治时间长也是一个重要因素。唐代写经制度直接继承隋朝写经模式。将唐代儒家道教佛教经典题记的书写格式与 “高昌北凉”写经题记联系起来,可以设想,如果没有隋朝信息完备的写经作为桥梁,便无法产生唐代更加制度化、极为成熟的写经模式。从这种纵向发展中,能够看到他们中间有某种必然的书写传统的承继,及在承传中不断更新、不断补漏,不断严密化。隋朝写经是居于 “高昌北凉”和唐代写经发展链条当中非常重要的一环,仅有的几件写经制度完备的写经题记可看出隋朝写经对传播佛教及写经制度所做出的贡献及对后代写经的深刻影响。

注释:

[1]魏征.《隋书》卷35[M].北京:中华书局,1973.

[2]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P142.

[3]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P146.

[4]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P168.

[5]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P176.

[6]魏征.《隋书》卷 28[M].北京:中华书局,1973.P775.

[7]魏征.《隋书》卷35[M].北京:中华书局,1973.P1098.

[8]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P86.

[9]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P87.

[10]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P87.

[11]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P88.

[12]段成式.《酉阳杂俎》[M].北京:中华书局,1981.P52.

[13]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P207.

[14]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P209.

[15]池田温.《中国古代写本识语集录》[M].日本东京:日本大藏出版株式会社,1990.P211.

作者单位:太原师范学院文学院书法系