审美视角下高中历史实践活动课程的构建与实施

马维林+黄敏+曹圣军

历史实践活动课程是对历史学科国家课程的校本化开发,旨在促进历史学科教学文化生态的重构,彰显历史学科精神培育和人格塑造的美育功能。课程的构建与实施需要彰显美学特色,创设有利于学生进行主动探究和主体情感体验的教学情境,使整个教学过程转化为审美鉴赏与创造的过程。近年来,江苏省南菁高级中学在历史实践活动课程构建与实施方面进行了富有成效的研究和探索,确立了审美化开发的课程理念,初步建立了彰显审美价值的学科实践活动课程群,探索出了历史实践活动课程构建范式和实施的主要途径。

一、审美视角下的三类课程及主要内容

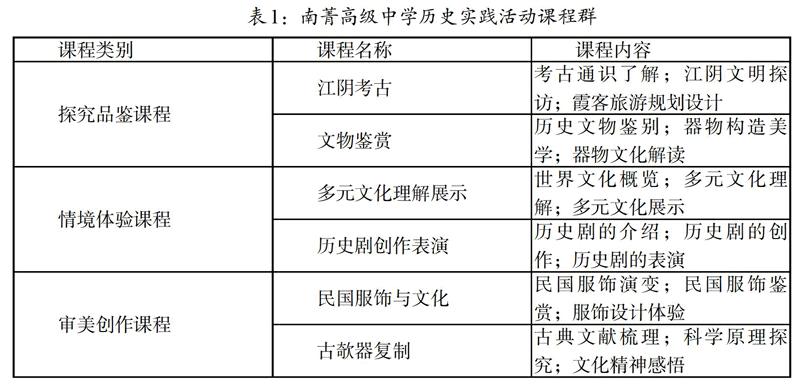

课程构建的审美意蕴表现为以审美教育理念创设审美教育情境,增强教的艺术性,要求教育教学活动具有形象生动、情感激励、自由开放、潜移默化、寓教于乐等美学和美育基本特征。在这一课程旨趣的引领下,南菁高级中学基于地方和校本课程资源,开发了一系列历史实践活动课程,构建了以“学科审美”为主题的学科实践活动课程群。主要包括以下三类课程:考古鉴赏类课程、情境体验类课程、审美创作类课程。三类课程框架下包含六大课程模块和若干课程单元(如表1所示)。

上述课程设计的原则是体现历史学科特点,选题尽量围绕学校美育课程的总体目标,课程资源立足校本和乡土,主要在高一、高二年级开设。部分课程渗透在学科教学的活动中,作为基础课程的拓展内容,进行研究性学习。一些课程以校本选修课的形式开设,由全年级学生在网上完成选课,随机组成课程项目小组,负责这门课程的教师在每周五下午的校本课程活动中组织实施。每门课一般需要在一学期内完成。

二、课程构建与实施的主要策略

历史实践活动课程要为学生创设情境,转变教与学的方式,充分挖掘历史学科的美育价值,立足历史学科内容特点,进行审美化实践。下面结合具体课程内容,从课程开发的跨学科整合、课程实施的情境创设和课程目标的文化渗透功能等三个方面对历史实践活动课程的审美化实施进行阐释。

1.主要方式:跨学科整合

分科教学的最大弊端在于以学科为边界,教学被限定在学科思维框架体系之内,束缚了学生面对真实情境解决问题的思维,不利于学生核心素养的培育。因此,在历史实践活动课程中强调学科跨界整合的课程开发思路。

“文物鉴赏”这门课程是典型的集科学与人文为一体的历史实践活动课程。其中,历史文物鉴别单元需要通过介绍考古学研究的对象、范围、方法、功用及其发展历程,让学生了解考古学的基本常识,掌握历史学科基础知识和文物鉴别的知识,进行科学地品鉴;器物构造美学单元则需要在对具体文物进行鉴别分析过程中,运用数学、化学、物理等多学科知识;器物文化解读单元要达到对文物进行“赏”的境界,必须从美学的视角对文物进行解读,挖掘文物符号价值,理解器物承载的文化内涵。

“古欹器的研究与复制”这门课程的跨界整合特点更加明显,需要运用多学科的视角进行研究与实践。这门课主要设计四个活动单元,即古欹器文献梳理、古欹器制作原理探究、古欹器设计与制作、古欹器美学精神感悟。该课程以“欹器”为核心,构成了一套包括语文、物理、数学、历史、政治、校史等一系列课程在内的课程整合群。在这种多学科的课程开发整合中,学生通过问题情境,提高了知识的理解和运用能力。

2.重要途径:情境创设

历史研究强调用历史的方法去深入理解历史事实,回到历史现场,在历史情境中还原历史事件,理解历史进程的变迁与延续、原因与结果、共性与个性、意义与价值等内容,才能建立历史叙事,实现对历史意义的重构。一切历史的理解与解释,都需要在一定的历史情境中展开。因此,南菁高级中学把情境创设作为历史实践活动课程实施的重要途径。

“历史剧的创作与表演”是从创作和表演两个维度展开的学科教学实践活动课程。该课程以历史教学内容中的历史事件和历史人物为题材,以戏剧剧本创作和表演为主要形式,通过一定的艺术加工,实现对历史的深层理解,这门课最吸引学生的地方也是它的情境性和创造性。学生在理解历史内容的基础上,在尊重历史事实的前提下,通过艺术的手法,对历史事实进行情节化的改造,完成戏剧剧本创作,按照剧情寻找演员、设计服装道具,最后在舞台上演出。这门课列入学生的校本选修课范畴,选修这门课的学生(一般5-8人一组)需要在一学期内创作两个与历史课程内容相关的剧本,参与一台历史剧的表演。近年来,学生改编创作并演出的历史剧有《文成公主》《昭君出塞》《荆轲刺秦王》《孔子》《光荣革命》《巴黎公社》《十月革命》《西安事变》《鸿门宴》《遵义会议》《小岗村的故事》等二十多部。有的历史剧在学校文艺晚会和社区广场文艺活动演出,部分经典历史剧本已经汇编成册,于2016年12月由南京师范大学出版社出版。

“历史剧的创作与表演”这门历史實践活动课同样体现了多学科融合的课程开发思想,融合历史、文学、艺术、表演等多学科知识。情境化的学习激发了学生的学习热情,既深化了学生对历史内容的学习,也让学生在历史剧情节的创作和表演中产生了强烈的情感共鸣,对真善美的人生境界有了深刻理解。

3.重要策略:文化渗透

文化渗透是南菁高级中学历史实践活动课程价值的重要体现和课程开发的重要策略。“多元文化展示”课程就是其中一个典型代表。该课程面向所有高一、高二学生,主要围绕高中历史学科教学内容,每个班级选择一个国家进行该国历史文化的研究与展示。学生在一个月的时间要选择国家,确定展示主题,完成展示方案。其中,优秀方案在每年的学校多元文化艺术节上以班级为单位进行展示。剧本创作和现场表演的过程实际上就是对多元文化的理解和体验的过程。展示活动中,有的班级选择了第二次世界大战德国法西斯战败被审判的场景进行创作和表演;有的班级选择了意大利文艺复兴,以人与神的对话诠释了文艺复兴运动的人文主义精神;有的则选择中国作为展示对象,他们以丰富的想象力展示了中国古代的丝绸之路和今天中国“一带一路”的历史画卷。各国文明以及世界和平、合作、理解、可持续发展等文化理念在这样的活动中得到了充分展示,文化渗透成了历史实践活动价值的重要体现。

同样体现文化渗透的还有“民国服饰与文化”这门课程,通过对服饰的研究来理解民国时期中国历史文化的演变,感受时代的变迁。在课程实施过程中,教师提出了如下主题供学生选择:1.旗袍——永恒经典的花样年华;2.中山装——三民主义与五族共和;3.学生装——白衫黑裙引领时尚潮流;4.军装——北洋政府军、红军、国民政府军、人民解放军;5.服饰史话(中国服饰的演变及特点);6.民国服饰演变反映的习俗和观念演变;7.民国服饰中体现的审美观念。学生们分组并任选一个主题,进行相关历史文化背景的研究,进行服饰的鉴赏和设计、制作、体验。这一课程以服饰为载体,学生们围绕服饰去建构对民国时期历史进程和文化变迁的理解,深化了学生对民国时期历史文化的整体认识。

三、实现教学生活的重构

历史学科核心素养的培养和评价,必须要依托复杂的、开放性的真实生活情境,并把学科内容融入到生活情境中,使学生掌握的学科知识和技能成为分析理解情境、发现问题、提出问题、解决问题的工具,从而赋予学科知识以实践价值。南菁高级中学将是否有利于学生学习,是否有利于学生活动,是否有利于学生学科核心素养的培养作为评价历史学科实践活动的主要原则。着力改变历史教学生态,创设真实的教学情境,让教学活动回归学生立场,充满审美情趣。

在课程开发过程中,通过组织学生进行历史剧的创作与表演等活动,不仅激发了其探究历史美的兴趣,而且充分激活了其历史审美主体性、积极性和参与性。创作与表演是对历史学科知识的深度理解,真正实现了学生主动学习,使学生成为学科实践活动课程开发的主体,从而营造有利于学生学习的教学文化生态。

南菁高级中学的历史实践活动课程真正实现了对历史学科教学生活的重构。教学过程中,教师只是一个课程实施的组织者和指导者,整个课程的设计、实施、评价主体都是学生,学生在实践活动中具有非常大的想象和创作空间,采用情境任务的方式进行学习,主体性得到充分发挥,从而使学生对历史学科学习产生浓厚的兴趣,在活动中获得了真實体验。长此以往,逝去的历史必将在鲜活的学科实践活动课程中重现生机,历史学科核心素养培养的目标将最大程度得以实现。

注:本文系全国教育科学“十二五”规划2015年度教育部重点课题《基于优秀传统文化的普通高中美育课程整合研究》(项目编号:DHA150328)的子课题——江苏省中小学教学研究课题(2015年度)“审美视野下的高中历史教学情感态度与价值观目标的实践研究”(课题编号为:2015JK11-L038)的阶段性成果。