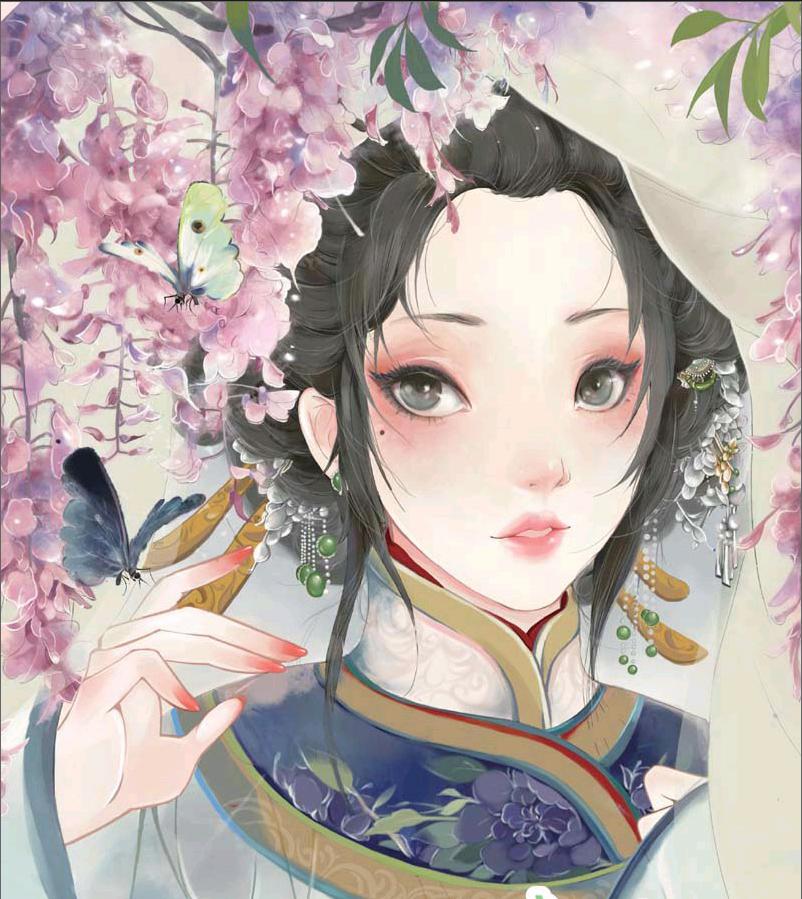

如花如刺如相见

彤管有炜

《老照片》封面上的潘素,初见就让人惊艳。苹果日报社长董桥在《永远的潘慧素》中这样说道:“亭亭然立在一瓶寒梅旁边,长长的黑旗袍和长长的耳坠子衬出温柔的民国风韵——流苏帐暖,春光婉转,几乎听得到她细声说着带点儿吴音的北京话。”而迷蒙在黑白之中的细细风月,却透着她沉寂之下的热烈,孤绝又静美。

那时的潘素,大抵还冠着“潘妃”的名号,在旧上海奔赴一场场歌舞会。但若单单只看这一页纸中人,你一定会认为她是一个淑女名媛,静立如荷,吐气如兰,回眸之间是内敛的风情。

这位在十里洋场上风靡一时的女子,的确本是望族千金。父亲在她幼时便聘来先生,教她琴棋书画。那时的潘素,还叫潘白琴。不知很久之后,她还能否在梦中听到有人这样亲切地唤她,令她触摸到童年时不惹世事的天真。那时的光阴一定是如阳光般澄明,又如水般浸润无声,一点一滴流逝,握不住,也捉不到。

潘素十三岁时,已经弹得一手好琵琶,绘出初具气象的画作。可惜父亲在母亲早亡后,便急急为她娶了一位继母。待一切落定,她忽而惊醒,不得不去面对乱世中的纷纷扰扰。继母给了她一把琴,而后便将她撵出家门。潘素不得已入了上海的天香阁,在那里卖艺为生。

但她的心却从未零落。她依旧高高在上地端坐着,只不过脚步在红尘中舞蹈,赚一些掌声,也令那凄凉的夜色不再寂寞。她在十里洋场里孑然一身,风生水起地独活。没有人知道她在想什么,但越来越多的人知道,大上海有一个名为“潘妃”的美人,才艺卓绝。

艰难孤绝的生活,让她越发尖锐如刺,却又热烈如火。她不像其他交际花去逢迎官场文人,反而喜欢和性格鲜明的“二等流氓”打交道。她从不担心没有人喜欢她的美,抑或琴艺。在这样迷离、寂寞又慌张的十里洋场,她可以婉约踏歌行,也可以纵马疾驰而过。

潘素后来还学着当时的“黑社会”,在手臂上绣了一朵香艳的花。她带着这朵花,游走于繁华人世,周围都是热闹与喧嚣,衣香鬓影之下没有人看得到隐藏在暗处的泪水与苦难。若不是遇到张伯驹,她大约还会过很久这样活色生香的日子。

那年潘素二十岁,年华正好,一张笑颜就让张伯驹惊为天人,更别说她卓绝的气质与才情。张伯驹这位名副其实的豪门公子,不爱官名爱才名。他初见潘素,当即写了一副对联:“潘步掌中轻,十步香尘生罗袜;妃弹塞上曲,千秋胡语入琵琶。”

两人_见钟情,既要长久,又要朝暮。潘素当时虽与一个名叫臧卓的中将已有婚约,却不管不顾地与张伯驹相恋。臧卓听闻后,将潘素软禁起来,张伯驹四处奔走,终于在一个夜晚将潘素劫走,就好像王子将公主救出高塔,想想便觉得浪漫。

这不是张伯驹为潘素做的最浪漫的事。在长长久久的歲月里,他不知为她写了多少情诗,于潘素而言,这才是岁月的恩赐。

潘素和张伯驹在她的家乡成婚。那时,她去寺院得了“慧素”的法号,好像过往已是云烟,她从乱世佳人的戏码中走出,便再不回头。新婚之夜,她在一身华服之下着素衣,张伯驹很是惊讶,但她只淡淡地说:“洁白如素,是我的本色。”她好像仍旧是当年那个不经世事的望族千金,回眸之间,是令人怦然心动的纯澈,还有洗尽铅华后的柔软。

潘素自二十一岁开始,便正式拜名师朱德甫学习花鸟画,而后张伯驹又请了多位老师各教所长。潘素跟着这位诗词书画无一不精的丈夫,沉浸于书画创作中。她描摹过李白唯一的真迹《上阳台帖》,见过隋代展子虔的《游春图》,她看过蔡襄的自书诗札册,抚摸过黄庭坚的草书卷……无数价值千金的诗画真迹,像宝藏一样置于张府中,令她如饥似渴地观摩。

岁月就这样慢慢地走过,回忆里,有她和张伯驹一起走过的山川与河流,看过的落日与大海。而她一如当初,仍旧是那个孤绝又静美的女子,也是一朵摇曳生姿不曾褪色的花,安然如黄昏里的一帘幽梦。

潘素曾自述:“几十年来,时无冬夏,处无南北,总是手不离笔,案不空纸,不知疲倦,终日沉浸在写作创作中。”做自己喜欢的事,爱自己喜爱的人。她亲手为自己建起了一座不见风雨的桃花源,动荡之中,也不曾颠覆。

她的画技日益精湛,她的画骨也无人可仿。连大师张大千都说她的画“神韵高骨,直逼唐人”。最初,她主攻花鸟画,而后却在山水之间得了妙言,自此醉心于此,流连忘返。她有看悲怆世人的慧眼,也有描摹大干世界的巧手,她的画是《松岩初雪》图上的点点红尘,是《杨落吴江图》里的疏朗岁月,是她一生的跌宕和淡远。

五十年代时,章诒和在北京什刹海初见潘素,说她丰盈白皙,眼睛乌黑,腮边笑靥浮荡万般妩媚,只有开阔优雅的额头上留有光阴碾过的印痕。真是孤绝静美如初见。而后,潘素在光阴荏苒里渐渐走远,直到我们看不见。旧时风月也四散开来,带着余香,渐渐飘散。