基于公共场域视角的基层政府与社会合作治理研究

崔 晶

基于公共场域视角的基层政府与社会合作治理研究

崔 晶

基层政府与社会之间公共场域的存在是中国基层治理区别于他国的重要特征。在这一公共场域中,行动主体从古代的胥吏、士绅发展到今天的社工、协勤和村官等,组织形式从里甲与乡约的混合模式发展到今天的村委会(党支部)、社区委员会(党支部)甚至虚拟的网格化管理区。而政策的传递方式则经历着自上而下的行政命令夹杂着自下而上的士绅“自治”模式,发展到今天的压力型体制和动员型治理相结合的模式。国家与社会在公共场域的融合和重叠使得中国的基层治理成为国家主导下的基层政府与社会合作治理。而合作治理的实现不仅需要弱化政府外部发包体系的行政化,疏通自下而上的参与通道,让地方精英和民众参与到公共政策制定和执行中来,还需要在吸纳国外经验的基础上回望历史传统,借鉴历史上的乡约与里甲混合模式,重新组织与整合基层社会。

基层政府; 国家与社会; 合作治理; 公共场域

一、 问题的提出

随着中国社会向后工业化和新型城镇化的转型,城乡的社会、经济和政治面貌都发生了巨大的变化,不同利益主体反映着多样化的利益诉求,因而培育政府、社会与市场的最优关系,构建基层多元合作治理体系,就显得尤为重要。就基层治理而言,一方面,建立和完善基层政府与社会的合作治理已经成为我国基层政府解决辖区公共问题的重要内容(郁建兴、关爽,2014:7-16),但是另一方面,由于基层治理中“非正式行政”现象的存续(周雪光,2014:108-132;周黎安,2014:1-38;艾云,2011:68-87;黄宗智,2008:10-29),“选择性执行”行为的不断涌现(O’Brien & Li,1999:167-186),基层政府回应社会多元化诉求的乏力(何艳玲,2013:29-44),以及民众和社会组织参与社会治理的有限性等问题(贺雪峰,2011:86-101),导致基层政府与社会之间难以形成良性互动和长期合作。

基层政府与社区、乡村和民众等主体的互动体现着国家与社会的关系,这一关系也是分析基层治理的重要范式。从纵向的统治到横向的治理,国家与社会关系经历了一个由“国家与社会二分”到“国家与社会互动”的漫长演变过程。国外学界对于国家与社会关系的研究逐渐形成了多元主义和法团主义两大理论派别。多元主义主张市民社会与国家的分立与制约,强调“社会中心论”,认为市民社会是一个自主活动的领域,国家与社会之间应该保持距离,这一理论对当今西方国家政治运作具有主导性的影响。Whyte(1992:85-94)认为,社会中的权力是多元的、分散的,不同的社会群体通过组织社团参与选举竞争来表达自己的利益诉求,影响国家的政治决策。在多元主义的影响下,很多研究基层治理的学者提出了多元主体合作的治理主张,倡导基层政府、企业、民众等多元主体合作来共同治理区域公共事务。文森特·奥斯特罗姆(Ostrom,et al,1988:72-80)等认为,地方政府可以使用协议、兼并和契约等方式与社会建立灵活的合作网络。埃莉诺·奥斯特罗姆(2012:213-251)通过对大量案例的实证分析证明了一群相互依赖的当事人在管理公共资源时,可以建构自己的合作网络,在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下,可以进行自主治理。20世纪90年代,Adams(2002:17-44)、Chan(1993:31-61)等学者质疑了多元主义国家与社会分立的观点,提出社会与国家融合所形成的法团化组织是整个社会良好运作的中介。Chen(2003:1006-1028)、Howell(2003:102-122)、Clark(2005:2-18)等学者指出多元主义不能解决社会整合、利益群体权力分配不均衡和国家制定政策的低效率等问题,而法团主义则可以弥补这些缺陷,促进国家与社会的相互融合,实现国家政治的公平性,并提高政府效率。戴慕珍(Oi,1992:99-126)还运用地方性法团主义的概念,解释了中国地方政府在经济增长中的作用。因此,法团组织的经济效率优势被认为是东亚国家经济起飞的重要因素(Unger & Chan,1995:29-53)。很多学者认为国家法团主义更适合解释中国的地方政府与社会的关系(Saich,2000:124-141)。

虽然学者们对国家与社会关系进行了较多研究,但国家与社会的二元对立框架是否适用于描述与解释中国的基层政府与社会关系?在中国的基层政府与社会之间特有的公共场域中,各个行动主体应如何形成良性的互动?而公共场域内的组织形式与政策在这一场域的传递又是如何得以实现的?这些问题促使着学界对中国国家与社会的关系进行进一步的反思。

在中国基层治理传统中,基层政府与社会之间存在着一块特别的场域,即从县衙门到每家每户之间的地方,这一场域被费孝通(2012:39)先生称之为“最有趣的,同时也是最重要的”领域,是中国传统中央集权的专制体制和地方自治的民主体制打交涉的关键。黄宗智(2008:20)称之为“第三领域”,在这里国家与社会二者相互重叠,协力运作。这一公共场域的存在成为中国基层治理区别于他国的重要特征。从历史上来看,中国基层政府与社区、乡村、民众等主体的合作治理是在来自国家、官治的活动与乡村、宗族活动的相互作用下而推移的(中岛乐章,2012:287-288)。而基层政府(官治领域)与社会(民治领域)之间的公共领域是影响这一合作治理的关键媒介,在这一公共领域中的行动主体、行为模式和组织建设为理解今天基层政府与社会的合作治理提供了很好的参照。

二、 基层政府与社会间的公共场域

(一) 公共场域的行动主体

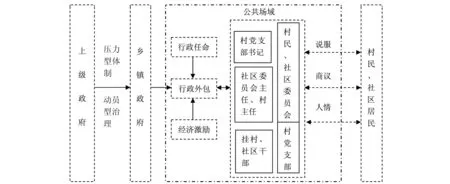

从历史上来看,在基层政府和社会的交汇处,活动着大量的非正式行政人员进行社会管理,政府机构只有在纠纷发生时才介入其中。这些人员包括了州县官私人雇佣的胥吏、当地的士绅,以及其他参与社会管理的人员(见图1)。瞿同祖(2011:59-178)认为,中国历史传统中一直存在着官、吏、绅共治的局面。胥吏负责上传下达行政指令,充当着基层政府和社会交接的枢纽(崔晶,2015:1-8)。由于胥吏们大多为当地人,深谙地方实情,地方官不得不依赖胥吏的行政知识和办事经验,同时由于胥吏的体制外身份,地方官也不得不面对胥吏的贪腐顽症。地方官与非正式管理人员胥吏的合作是基层治理的常态。同时,地方士绅通过非官方的形式也参与地方治理,如解决纠纷、赈济救灾、公共教育等,他们在地方官与民众之间充当着政策中介人的作用,一方面帮助地方官向下贯彻政策,一方面帮助民众向地方官反映政策难以实行的困难,调和了基层政府与社会的矛盾,在一定程度上实现了自下而上的“自治”。

在现代社会,胥吏和士绅早已退出了历史舞台,但基层政府与社会之间的公共领域并没有消失,变化了的行动主体在这一领域中的行为也并没有完全脱离历史传统的轨迹。社区委员会主任、村党支部书记、村主任,甚至挂村干部,在这一公共领域中继续充当着连接国家与社会的枢纽角色。由于国家与社会界限的模糊,村庄党支部书记由乡镇党委任命,社区委员会主任、村主任换届选举在许多情况下受政府影响,还有一些挂村干部的存在,使得这些主体表现出了更加行政化的趋势。

图1 政策在基层政府与民众之间的传递过程(传统社会)

(二) 公共场域的组织形式

在中国历史上,基层治理的官方组织形式主要是十进制户籍管理组织——保甲制和里甲制。宋代的保甲制度是一种寓兵于民的兵农混合组织形式。明朝推行里甲制作为县以下的基层社会组织形式。保甲制和里甲制主要功能是为了加强基层社会治理,征收地方赋役和维持地方治安(贺凯,1994:80-81)。民间的组织形式主要以乡约为主。乡约即乡里公约之意,是中国古代农村基层以教化为主要目的的一种民间组织。最早的《吕氏乡约》是以乡这个社会自然单位为基础的,有成文法则,由民众公约而不是官府命令所形成的一个自由组织,不要求全体或被迫参加(杨开道,2015:68-72)。乡约的功能主要是教化、救助、治安和司法(白中林,2014:344-347)。

在相当长一段时间,国家与社会之间公共场域的组织形式是里甲与乡约的混合运作(见图1)。在地方官治不能充分实现诉讼处理、秩序维持、德业相劝、患难相恤等的情况下,地方多种主体通过乡约自发开展治理。以宋朝为例,通过国家的行政、官僚机构实现中央至地方、当地社会“自上而下”(top down)的秩序化。王安石的新法改革推行的是自上而下的“国家实践主义”(State Activism),包括了以农业政策和救灾政策为核心的青苗法、以维持乡村统治和治安政策为核心的保甲法,以及科举改革和州县学(中岛乐章,2012:280-282)。南宋时期,以士大夫阶层为代表,引领当地社会的“地方精英”(Local Elite)自社会周边即自下而上(bottom up)形成了相对应的“精英实践主义”(Elite Activism),在官方组织的基础上提出了相对于青苗法的社仓法、相对于保甲的乡约和相对于州县学的私立书院,来实现基层社会的治理。明代的乡治系统将乡约(主导乡治的道德基础)、保甲(规范农村组织)、社仓(经济)、社学(教育)四者结合,乡约为纲而虚,保甲、社仓、社学为目而实(杨开道,2015:127-145)。

在现代社会,在县和民众之间设置了乡镇一级行政机构,乡镇以下设自治的村民委员会和村党支部委员会;在城市,区政府下设派出机构街道办事处,街道办事处与自治的社区委员会打交道(见图2)。社区委员会、村民委员会和村党支部委员会是治理基层社会事务的主要组织形式。在理论上,这些组织形式是社区或乡村的自治机构,但在实践中,社区委员会、村委会、村党支部委员会往往成为国家行政机构的延伸,承接着国家政策传达、执行等任务。

(三) 公共场域的政策传递方式

在国家与社会交界的公共场域,国家政策通过上述行动主体从基层政府传递到民众手中,这一过程被有的学者描述为“行政外包化”,即政府把行政事务外包给官僚体制外的胥吏或士绅,使其成为政府事务的承包人和市场经纪人(周黎安,2016:34-64)(见图1)。通过这些经纪人把国家政策传达到普通民众。因此,有的学者把历史上的这种依赖非正式人员或非正式机构来进行基层社会治理的现象称之为“国家经纪体制”(杜赞奇,2003:30-37)。当然,在这一过程中,地方士绅也会自下而上与州县官,甚至利用自身的社会地位越过州县官与更上层官员进行沟通,争取地方利益或争取修改政策等等。无论是行政外包还是国家经纪体制都体现了国家治理中高专制权力与低基层渗透权力的矛盾结合。之所以出现这种独特的政策传递方式,与缓解和调适帝国治理中一统体制与有效治理矛盾有密切的关系(周雪光,2016:1-33)。

图2 政策在基层政府与民众之间的传递过程(现代社会)

在现代社会,从中央政府到省、市、县政府,再到乡镇政府,政策变成量化指标的任务层层下达。有学者将这一现象称之为压力型体制(荣敬本、崔之元等,1998:28)。当县乡政府面临上级下达的时间紧、任务重、压力大的突击性任务时,压力型体制还会结合动员型治理一起贯彻上级政策,实施对社会的管理(见图2)。作为最基层的乡镇政府只能通过行政外包的方式把分解的政策传递给社区委员会、村委员会和村党支部委员会。但是,乡镇政府与社区和村之间已非科层化的行政层级,村干部还是有可能抵制乡镇依仗权力强势向村庄割取非体制化利益空间的。在这种情况下,如何保证政策能够传递到基层社会?首先是乡镇对于基层组织的行政任命权。由于乡镇党委拥有村党支部书记的任命权,并影响着社区主任和村主任的换届选举,加之乡镇政府领导在社区和村里的挂职等方式,确保了自上而下的压力与动员的传递(吴毅,2007:42-43)。在此基础上,乡镇领导借助与社区和村领导柔性化的人情交往和适当的给予任职补贴等经济激励的形式,来填补因缺少科层化连接而出现的权力链条的缺失,而村庄领导也会恰到好处地对政府权威给予更大的支持,“将体制的硬核包裹于个人关系的柔性之网中,并通过这张柔性之网来维护那些必须要维护,又能维护得了的村庄公益”(吴毅,2007:31-32)。社区和村庄领导再以说服、商议和人情等非正式行政的方式与村民进行互动,以达到贯彻上级政策的目的(孙立平、郭于华,2000)。因而,这样的行政外包体系也随之行政化了(周黎安,2016:34-64)。

三、 公共场域中的基层政府与民众:一个案例分析

近些年,各个基层政府不断创新着社会治理的方式,网格化管理就是其中具有代表性的模式。网格化管理既是现代社会治理的形式,同时又与我国历史上的里甲制和乡约在治理主体和组织形式上有着某种内在的联系。因此,本文选取了我国中部省份H 省的一个县级市L市推行社区网格化管理的案例。该市是H省的一个少数民族聚居地区,区域内人员复杂,居住地点分散,为了更好地实现社会管理,L市推行了网格化管理。这一案例体现了新时期公共场域中治理主体、组织形式和政策传递方式的变迁,以及各主体在这一场域的互动与合作。同时,该案例所使用的文献和数据资料均来自实地的调研和深度访谈,这保证了研究数据的客观性和准确性。

(一) 行动主体

在L市的网格化管理中,基层政府与社会之间公共场域的行动主体包括:网格管理员、网格信息员、社工、协勤和片警。全市的城市社区共划分126个网格,配备了180名网格管理员、社工、协勤,农村共划分5600个网格,配备了570名网格管理员和5600名网格信息员。这些网格员一部分来源于市网格管理指挥中心向社会公开招录的人员,一部分是从村医村教、返乡大学生、村干部、离退休人员中选拔出的优秀人员,还有一部分是由基层社区或村庄工作者兼职*摘自L市统筹推进城乡网格化服务管理的调研报告,2014年10月。。因此,网格化管理让社区工作者全部下沉到网格中开展工作,网格员的主要职责为信息采集、日常巡查、入户走访、收集民意、便民服务以及各项保障落实的查看和监管。这些网格员在基层政府与社会之间的公共场域中充当着连接国家与社会的枢纽角色,他们一方面负责传达上级政府的政策和指令,另一方面也承担着收集民意和下情上达的功能。在某种意义上,他们仍然延续着中国自古以来的基层政府与社会合作治理的传统。

当然,网格化管理是各级政府自上而下推行的一个社会管理创新模式,民众只是被动地接受。在我们的调研中,某基层干部就认为“其实大多数民众对网格化管理并不怎么了解,这一改革措施主要还是便于政府更好地对居民进行管理”*资料来源于访谈记录(NO.C01-20150815a)。。因此,处于基层政府与社会间公共场域的基层社区工作者、村官和网格员的工作非常繁忙,因为“各个乡镇还没有足够的人力来管理信息平台,城区相对还好,有大量的网格员和社工,但是其他乡镇就没有,只有由村官兼任这项工作,但是工作量太大,不能做到实时的信息更新和监管。在最开始的信息录入登记中,也有不少漏登错登和重复的,让后续的补录工作也比较繁杂,而且信息平台搭建初期也有很多不完善的地方,使得房屋信息这一部分功能不能做到准确有效”*资料来源于访谈记录(NO.C01-20150815a)。。

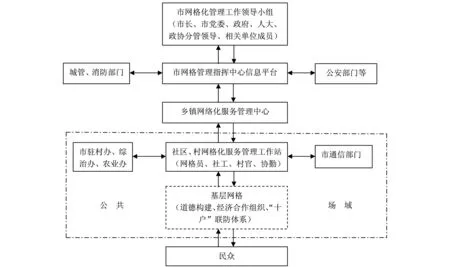

(二) 组织形式

L市网格化管理的组织形式是无形的城乡统筹式的网格即“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”,形成 “市局+街办(乡、镇)+社区(村)+网格员”的模式(见图3)。全市15个乡镇建立了网格化服务管理中心,15个城市社区和570个村建立了网格化服务管理工作站。无论是网格化服务管理中心、网格化服务管理工作站,还是具体的网格配置,都是为了综治维稳、便民服务和网格管理,形成覆盖城乡、条块结合的市、乡、村、网格四级联动的服务管理体系*L市统筹推进城乡网格化服务管理便民利民,载中国利川网,http://www.lc-news.com/art/2015/8/4/art_1695_227185.html,2015-08-04。。而公共场域的15个乡镇(街道办事处)、15个社区和570个村乡镇综合信息平台,在纵向上又与L市网格管理指挥中心信息平台链接,相应地通过市网络管理指挥中心也链接到了市城管、消防、公安等13个市直部门应急处理平台,实现了社会管理的协作一体*摘自L市统筹推进城乡网格化服务管理的调研报告,2014年10月。。在农村地区,各个网格的运行还与市驻村单位、综治办、乡镇、通信等部门积极配合,统筹推进,同时市综治办、农办负责对网格进行督办检查,确保全市农村网格化服务管理工作的顺利推进*L市推进农村网格化管理让村民办事少跑路,载恩施新闻网,http://www.enshi.cn/20140224/ca293301.htm,2014-03-28。。

值得注意的是,在网格化这样一个虚拟的组织形式下,基层社会同时进行着乡村的道德教化、经济合作和村民联防等组织建设。例如,L市的各个村落都组织编写《村民素质教育手册》,利用村级文化活动中心、图书室和文艺宣传队等对村民进行思想道德教育,并根据村民参学的情况和日常表现,民主评选出“和睦家庭”、“孝顺儿媳”和“十星级文明户”。Y村、J村、L村等还为每个农户安装一个小喇叭,用通俗易懂的语言向村民宣传党的方针政策、法律法规知识及科技致富信息,使“小喇叭”成为“政策传声筒”。除了道德教化,各个村落还通过建立农村专业经济合作组织来重构乡村的合作秩序,这些合作组织基于当地特色产业和实际情况,引进新技术、新品种,对村民进行技术培训,向他们传播新的经营理念,并且为村民提供产前、产中和产后的一条龙服务*L市“六三”工作模式助推农村社会管理创新,载中国普法创新网,http://www.pfcx.cn/Item-20882.aspx,2012-11-19。。此外,在社会治安方面制订出《村民自防公约》,建立起“十户联防”体系,以“十户”为单位,借助移动电话组建成一个“一呼九应”的联防群体,实现村民自治的“居家互守、治安互防”。因此,在L市的网格化管理中,乡村的道德教化、“十户联防”体系等仍然继承着中国古代乡约与里甲制混合模式的某种特征,只不过今天的基层治理是利用新的信息技术来实现的。

(三) 政策传递方式

网格化管理作为一个社会治理方式,在很大程度上得益于信息技术的发展。通过现代化的信息通信技术来进行社会治理也是网格化管理这一新型社会管理方式与传统管理方式最大的不同之处。虽然借助网格化管理的渠道和网络,政策从中央、H省、L市到乡镇层层下达,乡镇政府再委托给社区、村庄组织贯彻执行,但这并不是网格化管理最主要的传递途径。网格化管理是一个先自下而上,后自上而下的传递过程,也就是说它更多的是充当“治安警报器”和“村情直通车”的角色。在L市,每位网格管理员、社工、协勤和片警都配备了手持终端,网格管理员一旦在网格内发现矛盾纠纷、案件和事件就通过手持终端上报到社区、办事处、指挥中心和相关市直部门,各部门依据职责权限快速处理上报的案件和事件。上报到指挥中心的事件,由中心通过任务分解、下达指令、跟踪督办等程序方式交办,实现快速处理、限时办结,195台手持终端的使用,使网格管理员与指挥中心、社区、乡镇办事处实现信息的快速交流互动*摘自L市统筹推进城乡网格化服务管理的调研报告,2014年10月。。

图3 L市网格化管理路径图

上报到乡镇及以上政府的事件,完全遵循分级负责、归口管理的制度,各地、各部门内部的矛盾纠纷,由当地政府和该部门负责调解和处理,确实本级本单位调解不了的复杂疑难纠纷,报请上级部门支持调解,实现“小事不出村组、大事不出乡镇、矛盾不上交”。同时,在公共场域的矛盾解决中,乡镇政府也强调了非正式的柔性化的管理方式,“坚持政策引导与感情融合相结合”,“推进人民调解、行政调解和司法调解有机衔接”,充分发挥“第三方”调解机制和群团组织、基层组织、法律顾问等社会力量共同化解社会矛盾*L市S乡党政综合办公室:关于深入开展平安S乡创建活动的通知,2015-05-10。。在这个意义上来说,网格化治理仍然延续了中国古代乡村治理的传统,即充分利用地方精英来化解地方矛盾,实现基层政府与社会的合作治理。当然,今天的网格化管理注重的更多的是自下而上“治安警报器”和“村情直通车”的角色,而较少关注民众诉求的反映。

四、 基于公共场域的政府与社会合作治理的实现

(一) 公共场域:国家与社会的融合与重叠

从历史上的州县衙门到每家每户之间,到现代社会乡镇政府与民众之间,存在于基层政府与民众间的公共场域在中国基层治理中发挥着重要的作用。这一交界场域的存在使得国家与社会的界限变得模糊。在这个公共场域中,行动主体们,从胥吏、士绅到现代社会的村干部、社区干部,还有各种类型的社工、协勤、网格员、志愿者都忙碌地穿梭于基层政府与民众之间,一头连接着国家,一头连接着社会。从古至今,这一场域的行动者都存在于行政体制之外,属于非正式行政人员。然而,这些行动者无不具有“行政化”或“官僚化”的倾向。由于国家与社会在这一公共场域的融合和重叠,士绅在地方上实现的某种程度的自下而上的“自治”,只是一种“官治”的补充,士绅的社会管理只是在“官治”的范围内存在,去完成“官治”所不能完成的任务(孔飞力,1990:229-230)。现代社会,作为政府任命或影响其任职的村干部、社区干部等也同样具有行政化的趋向,虽然基层政府把一些事务外包给了这些非正式行政人员,但这些人员本身却变成了官僚体制末梢的一部分,执行着区政府或乡镇政府的政策。

因此,对于中国基层治理的理解应跳出国家与社会非此即彼的二元对立框架,从它们在公共场域融合、重叠的视角来审视基层政府与社会的关系。正如欧博文和李连江(O’Brien & Li,2004:75-96)指出的,基层政府与社会的关系并不是简单的非融合即对立,而要根据不同的政府部门和社会阶层来决定。弗洛里克(Frolic,1997)提出在威权体制下,中国国家通过创造众多的社会组织和准行政组织,来达到管理日益复杂的经济和社会事务的目的,是一种“国家引导的市民社会”(state-led civil society)。郑杭生、邵占鹏(2015:39)提出,中国的社会治理表现为国家治理之下的辅助治理或剩余治理,是国家治理主导下的社会协同治理。还有学者认为,在政府主导下,地方政府可以通过整合行政的、市场的以及民间社会的资源形成多元社会主体共同负责的组织运作方式(张兆曙,2010:46)。中国的社会治理应当构建一个基于政府有效嵌入的社会自治战略方向(汪锦军,2016:70)。因此,在中国的情境下,由于国家与社会在公共场域的融合与重叠,基层政府与社会合作治理的实现有赖于国家的指导,是国家主导下的社会治理。

(二) 组织建设:乡约的启示与新技术的应用

历史上,对于民众的组织方式采取了十进制的里甲、保甲制度,以便于征税和治安,同时民间和官方也都倡导乡约组织来弥补基层政府无力做好的德业相劝、患难相恤、诉讼处理等公共事务。建国后,基层治理形式经历了人民公社时期的组织化,改革开放后的去组织化倾向的历程。作为城市社会整合载体的“单位制”和农村社会整合载体的“公社”慢慢解体,这些组织形式消失后,社会的融合机制并没有及时地跟进,中国的基层社会治理问题变得越来越突出。在乡村,基层社会重新成为“一盘散沙”,如何在分散的个体经济之上重建一个组织,是当代新农村建设的一个重大使命。

这一局面让基层社会的再组织化显得尤其重要。如何再组织化?中央和各级地方政府都在摸索新的组织模式。上文的案例或许可以提供一定的启示。L市的乡村在进行社会管理时,虽然没有历史上的乡约组织和村民共同制定的乡约条款,但通过《村民素质教育手册》、《村民自防公约》来约束村民,并通过评选“和睦家庭”、“孝顺儿媳”等进行德业相劝,通过“十户联防”体系来实现守望相助。只不过村民是借助移动电话这一新技术手段来构建联防群体。同样地,自下而上的网格化管理也通过信息技术把基层的各家各户编入网格,分格管理,这与里甲和保甲的十进制户籍管理方式非常相似,网格员借助信息技术手持终端向上级层层报告基层社会的状况。

因此,今天基层社会组织建设的形式仍然需要从历史上里甲和乡约混合模式中找到出发点,借助乡约的力量实现乡村社会的道德文化重构,把分散的民众重新粘合起来,并在此基础上实现经济合作和治安联防的组织形式。正如有学者所说,“没有文化建设,就不可能有新农村的组织建设,而没有组织建设,就不可能有新农村建设”(曹锦清,2006:6-9)。同时,时代的发展让我们可以采用比历史上更加先进的手段来进行社会管理。信息技术的发展为基层社会的再组织化提供了便利,通过信息网络这一虚拟的组织形式让民众更快、更便捷地组织在一起。

(三) 行为模式:政府外包体系的行政化与疏通自下而上的通道

在中国历史上,基层社会的治理是由政府事务的承包人和市场经纪人(胥吏、士绅等)来完成的。这种行政外包化的过程实现了政策自上而下的贯彻执行。而士绅对于当地社会的治理,也会形成一种自下而上的轨道,把民众的愿望反映给州县或以上层级政府(费孝通,2012:41)。当代政府间的行为模式被学者们描述为压力型体制(或者行政内部发包制)与动员型治理相结合的模式。对于社会的管理,基层政府则通过行政任命、影响社区和村主任的选举和经济激励等方式,并结合柔性化的非正式行政方式,让社区和村庄领导承接上级政府的政策,把政策传达贯彻到民众中,从而实现了政府事务的行政外包化。而在这一过程中,由于基层政府对于社区和村庄的影响,使得这些自治单位也逐渐官僚化,出现了政府外部发包体系的行政化。正如周黎安(2016:37)所说,中国“国家与社会不存在任何鲜明的边界,而更多地表现为一种连续的发包序列:从‘行政内部发包’到‘行政外包化’,再到‘政府外部发包体系的行政化’”。

这种政府外部发包体系的行政化也体现在网格化管理中。网格化管理虽然是一种社会管理创新的举措,但更多地聚焦在自上而下的维稳和治安管理上,与民众的互动较少。正如上文案例中提到的,很多民众对于网格化管理并不了解,更不用说参与社会治理。网格化管理的初衷也是为了适应社会转型期,“从源头维护社会和谐稳定,有效破解原来街道社区管理力量分散、多头管理、手段落后等问题,解决党建、治安、人口等社会管理难题”*资料来源于访谈记录(NO.C02-20150819b)。。因此,现在很多的社会治理创新模式总是政府自上而下的指导有余,而民众自下而上的参与不足。在这种情况下,开启或疏通民众自下而上参与的通道显得尤为重要。对于今天转型期的中国社会来说,民众和企业家等主体对于基层公共政策制定的参与,对于地方公共事务和公共项目的参与,将有助于缓解社会矛盾,避免社会失序,从而推动政府治理的转型。正如黄宗智所言,“民众参与和控制关乎地方利益的项目,有可能会推进近几十年来被市场经济原子化了的社区纽带的重新建立”,而“简单地依赖西方科层制化的福利国家模式,不见得能够解决政府转型中的实际问题”(黄宗智,2008:25)。

五、 结论与进一步讨论

中国的基层政府和社会之间存在着不同于其他国家的公共场域,这一场域的存在让国家与社会相互重叠、协力运作,成为中国基层治理的重要传统和特征之一。基层政府的官治领域与民间士绅的民治领域在这一场域中交互作用,上下推移。这一公共领域中的行动主体、行为模式和组织建设为理解今天基层政府与社会的合作治理提供了很好的参照。几千年来,公共场域中的主体、组织形式和政策的传递方式随着历史的沉浮而发展演变,而在这一过程中无不体现着中国经验的“悖论”。

首先是中国式国家与社会融合重叠的“悖论”。西方式的国家与社会关系是非此即彼的二元对立框架,国家与社会之间有着清晰的界限。而理解中国的基层政府与社会关系,需要跳出这一框架,将基层政府与社会置于国家与社会融合、重叠、协作的情境中来讨论,即是一种国家主导下的社会合作治理。这一点对于理解今天基层政府与社会间公共场域的行动主体、组织形式与政策传递方式尤其重要。正如有学者所言,在乡村的治理中,村干部和民众“双方都深知对方利益与态度底线的柔性化人际磨合,而非国家与社会结构二分性的权力对撞”(吴毅,2007:32)。所以,今天推进社会治理创新的关键是政府组织与民间组织共同承担公共治理责任,实现政府与公民对社会政治事务的合作管理和社会自治(俞可平,2012:4-5)。同时,多元化的利益相关者通过对话、协商和妥协达成平衡和整合的商议民主治理过程,对于中国新一轮地方政府治理体系创新具有启发意义(张紧跟,2014:113-123)。

其次是现代化与历史传统并存的“悖论”。一个历史悠久的中国在进入工业化、现代化和城市化过程中,需要在某种程度上割断传统的纠缠,而为此我们也经历了相当长的过程。例如,改革开放以来,中国基层治理的改革借鉴了很多西方的理论和实践经验,提出让非政府组织、企业、社会民众等多元主体参与地方公共事务。然而,在今天中国的情境下,被“原子化”的基层社会需要重新的整合,实现基层社会的组织化。这个时候,需要吸纳国外的经验,借鉴西方合作治理理论的内容,实现地方政府与私人部门、社会组织和公众的权力分配,形成不同行动者责任融合、行为边界交叉的协作治理网络(戈德史密斯、埃格斯,2008:3-22;deLeon & Varda,2009:59-74)。同时,需要回望传统,在里甲和乡约混合模式中寻找思路,借助乡约的力量实现现代乡村社会的组织整合,并借助现代信息技术实现基层社会的经济合作和治安联防。当传统不再纠缠于现代发展的时候,我们需要“有选择地把传统的某些个东西重新召回到当下,来作为我们民族识别、民族记忆,也包括我们民族自豪感的一个文化的要素”(曹锦清,2015:23)。

最后是国家主导下的社会治理与弱化社会治理行政化之间的“悖论”。在中国的情境下,无论在历史上还是现代社会,基层社会治理都是国家发起,结合社会参与的自上而下的模式,社会治理创新离不开政府的指导和监管。然而,在历史上,自下而上的地方自治轨道一直存在于国家与社会交界处的公共场域(费孝通,2012:40-41)。在今天整个政策传递或者政府行为模式中,也需要疏通自下而上的通道,让地方企业、地方精英和普通民众参与到公共政策制定、公共事务和公共项目的执行中来,减少行政控制,弱化政府外部发包体系的行政化。

因此,正如黄宗智所言,“中国的经验实际其实多是‘悖论的’——即两种被西方二元对立框架视作是矛盾的、不可并存的,但实际上是共存的并都是真实的”(黄宗智,2016:155-183)。理解这些“悖论”的存在能够让我们更好地认识中国的基层政府与社会合作治理的本质,也有助于我们更深入地理解和探讨未来中国社会治理创新和改革的方向。

[1] 艾 云(2011).上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析——以A县“计划生育”年终考核制为例.社会,3.

[2] 埃莉诺·奥斯特罗姆(2012).公共事物的治理之道:集体行动制度的演进.余逊达、陈旭东译.上海:上海译文出版社.[3] 白中林(2014).乡约述略.载渠敬东主编.涂尔干:社会与国家.北京:商务印书馆.

[4] 曹锦清(2006).历史视角下的新农村建设:重温宋以来的乡村组织重建.探索与争鸣,10.

[5] 曹锦清(2015).印度归来话中印比较.华东理工大学学报(社会科学版),5.

[6] 崔 晶(2015).从“地方公务委让”到“地方合作治理”——中国地方政府公共事务治理的逻辑演变.华中师范大学学报(人文社会科学版),4.

[7] 杜赞奇(2003).文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村.王福明译.南京:江苏人民出版社.

[8] 费孝通(2012).乡土重建.长沙:岳麓出版社.

[9] 斯蒂芬·戈德史密斯、威廉·D.埃格斯(2008).网络化治理:公共部门的新形态.北京:北京大学出版社.

[10] 何艳玲(2013).“回归社会”:中国社会建设与国家治理结构调适.开放时代,3.

[11] 贺 凯(1994).明代政府.载崔瑞德、牟复礼编.剑桥中国明代史:1368-1644年下卷.北京:中国社会科学出版社.

[12] 贺雪峰(2011).论乡村治理内卷化——以河南省K镇调查为例.开放时代,2.

[13] 黄宗智(2008).集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政.开放时代,2.

[14] 黄宗智(2016).我们的问题意识:对美国的中国研究的反思.开放时代,1.

[15] 孔飞力(1990).中华帝国晚期的叛乱及其敌人:1796-1864年的军事化与社会结构.谢亮生等译.北京:中国社会科学出版社.

[16] 瞿同祖(2011).清代地方政府.范忠信等译.北京:法律出版社.

[17] 荣敬本、崔之元等(1998).从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革.北京:中央编译出版社.

[18] 孙立平、郭于华(2000).“软硬兼施”:正式权力非正式运作的过程分析——华北B镇定购粮食收购的个案研究.清华社会学评论(特辑).厦门:鹭江出版社.

[19] 汪锦军(2016).嵌入与自治:社会治理中的政社关系再平衡.中国行政管理,2.

[20] 吴 毅(2007).小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释.北京:生活·读书·新知三联书店.

[21] 杨开道(2015).中国乡约制度.北京:商务印书馆.

[22] 郁建兴、关 爽(2014).从社会管控到社会治理——当代中国国家与社会关系的新进展.探索与争鸣,12.

[23] 俞可平(2012).重构社会秩序走向官民共治.国家行政学院学报,4.

[24] 张紧跟(2014).参与式治理:地方政府治理体系创新的趋向.中国人民大学学报,6.

[25] 张兆曙(2010).城市议题与社会复合主体的联合治理.管理世界,2.

[26] 郑杭生、邵占鹏(2015).治理理论的适用性、本土化与国际化.社会学评论,2.

[27] 中岛乐章(2012).明代乡村纠纷与秩序:以徽州文书为中心.郭万平、高飞译.南京:江苏人民出版社.

[28] 周黎安(2014).行政发包制.社会,6.

[29] 周黎安(2016).行政发包的组织边界兼论:“官吏分途”与“层级分流”现象.社会,1.

[30] 周雪光(2014).从“黄宗羲定律”到帝国的逻辑:中国国家治理逻辑的历史线索.开放时代,4.

[31] 周雪光(2016).从“官吏分途”到“层级分流”:帝国逻辑下的中国官僚人事制度.社会,1.

[32] Paul S.Adams(2002).Corporatism and Comparative Politics:Is There a New Century of Corporatism? In Howard J.Wiarda(ed).NewDirectionsinComparativePolitics.Colorado:Westview Press.

[33] Anita Chan(1993).Revolution or Corporatism ? Workers and Trade Unions in Post-Mao China.AustralianJournalofChineseAffairs,29.

[34] Feng Chen(2003).Between the State and Labor:The Conflict of Chinese Trade Unions’ Dual Institutional Identity.TheChinaQuarterly,176.

[35] Simon Clark(2005).Post-socialist Trade Unions:China and Russia.IndustrialRelationsJournal,36(1).

[36] Peter deLeon & Danielle Varda(2009).Toward a Theory of Collaborative Policy Networks:Identifying Structural Tendencies.ThePolicyStudiesJournal,37(1).

[37] B.Michael Frolic(1997).State-led Civil Society.In Timothy Brook & B.Michael Frolic(eds).CivilSocietyinChina.New York:M .E.Sharp.

[38] Jude Howell(2003).Trade Unionism in China:Sinking or Swimming?JournalofCommunistStudiesandTransitionPolitics,19(1).

[39] Kevin J.O’Brien & Lianjiang Li(1999).Selective Policy Implementation in Rural China.ComparativePolitics,31(2).[40] Kevin J.O’Brien & Lianjiang Li(2004).Suing the Local State:Administrative Litigation in Rural China.TheChinaJournal,51.

[41] Jean C.Oi(1992).Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China.WorldPolitics,45(1).

[42] Vincent Ostrom,et al(1988).LocalgovernmentintheUnitedStates.San Francisco:ICS Press.

[43] T.Saich(2000).Negotiating the State:The Development of Social Organizations in China.TheChinaQuarterly,161.[44] Jonathan Unger & Anita Chan(1995).China,Corporatism,and the East Asian Model.TheAustralianJournalofChineseAffairs,33.

[45] Martin K.Whyte(1992).Urban China:A Civil Society in the Making? In Arthur Lewis Rosenbaum(ed).State&SocietyinChina:TheConsequenceofReform.San Francisco:Oxford.

■责任编辑:叶娟丽

The Study on the Public Sphere,Behavior Mode and Organization Construction for the Collaboration of Local Government and Society

CuiJing

(Central University of Finance and Economics)

With the transformation of Chinese society to post-industrialization and new urbanization,the social,economic and political status of the city and rural towns are greatly changed,in which the different stake holders request various kinds of benefits.Therefore,it is especially important for cultivating the good relationship among government,society and market and establishing the local pluralistic collaborative governance system.For the local governance,on one hand,it is an important content for establishing and improving the collaborative governance for solving the public problems in their jurisdictions for the local government; on the other hand,due to “the informal administration” in local governance,“the selective implementation” becoming more frequent,the lack of power for the local government responding to the social demands,and the limitation of the people and social organizations involving the social governance,the local government and the society cannot formulate good cooperation in long terms.From the perspective of history,there are lots of informal administrative staffs who work for the social management,in which the government organization only involve in if it is in a dispute.These staffs include the clerks hired by the county officials,local gentry and other staffs involving the social management.The clerks are responsible for reporting the local affairs from bottom to up and implementing the policy from the up to the bottom.In this case,the clerks are the connection points between the local government and society.Since most of the clerks are from the local and familiar with the local affairs,the local officials will have to face the corruption problems of the clerks.The collaboration between the local officials and the informal clerks is the normal status of local governance.At the same time,the local gentry such as the retired officials and other preeminent family in the local involve in the local governance such as the public education and social relief.On one hand,the clerks help the local officials to implement the policy,and on the other hand,they reconcile the conflict between the local government and society,so it is to some extent that the self-governance is attained.In modern society,the clerks and gentry have disappeared.However,the public sphere between the local government and social society is not vanished.The community committee dean,the village Party secretary or dean,still play important roles in linking the country and society.Due to the blurred boundaries between the state and society,the party secretary is appointed by the village party committee,and the election of community committee dean is affected by the government.The public sphere between the local government and society is the distinctive feature of local governance in China,which is different from other countries.In this public sphere,the action subjects include the clerk and gentry in history and social workers and village officials today; the organization evolves from community self-monitoring system of Lijia and Xiangyue to village committee,community committee,and grid management.The policy delivery channel experiences the top-down and bottom-up ways to the pressurized system and mobilization governance.In the past thousands of years,the action parts,organization forms and policy delivery evolve in the history and are rendered as the Chinese paradox.Based on these analyses,this article summarizes that the state and society mix together and overlap in the public sphere which makes the collaboration of local government and society be instructed by the state.At the same time,it is necessary to reduce the administrative influence on the administrative outsourcing system and open the channels to guarantee the local elites and people's participation rights.In addition,it needs to reorganize the local society based on the tradition-retrospective and other countries' experiences.

local government; state and society; collaborative governance; public sphere

10.14086/j.cnki.wujss.2017.03.012

D035

A

1672-7320(2017)03-0133-11

2016-03-29

国家社会科学基金重大项目(15ZDC033);北京市社会科学基金一般项目(14JGB079)

■作者地址:崔 晶,中央财经大学政府管理学院;北京100081。Email:jessamine_cui@163.com。