社会资本的经济增长效应

张梁梁,杨 俊,张 华(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030)

社会资本的经济增长效应

张梁梁,杨 俊,张 华

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030)

全面而准确地探究社会资本对长期经济增长的影响机制,对提升社会资本在区域经济发展中的地位具有重大的现实意义,但传统的内生增长模型忽略了时间配置对社会资本积累与居民效用的影响。文章将社会资本积累过程内生化,构建了纳入社会资本的水平创新增长模型,综合考虑社会资本和闲暇时间对经济增长的非单调性影响,通过数值模拟发现:社会资本对经济增长具有边际效应递减的促进作用;而闲暇时间与经济增长之间呈现倒U形关系,即适当地增加闲暇时间有利于社会资本积累。文章还基于结构型社会资本的网络嵌入性特征,构建了地级市层面的社会资本测度指标,以验证社会资本具备生产要素的属性。实证结果表明:社会资本对经济增长具有显著的正向影响,其促进作用随着区域内城市经济发展水平的提高而提升;中西部地区社会资本的产出效率高于东部地区,从而间接反映了东部地区社会资本过度集聚的现状;投资水平与技术进步是社会资本影响经济增长的两条重要途径。上述结论为明晰社会资本的经济属性、激发社会资本的经济效益、推动城市集群协调发展以及缩小地区差异提供了有益的借鉴。

社会资本;经济增长;影响渠道;城市群

一、引 言

正如人力资本从20世纪60年代才开始逐渐被主流经济学认可,社会资本领域的研究目前尚处于起步阶段,早期社会资本作为非正式制度的重要侧面,主要用于探究社会群体在一定空间内部的协调行动。社会性相互作用与社会态度被称为“资本”一度遭受质疑。随着Coleman(1990)、Putnam(1993)和Lin(2001)等学者在经济学范畴内对其进行研究与推广,社会关系的资本性和可积累性逐渐被学术界接受并引起广泛的关注。类似于人力资本,社会关联在使用中是能被积累或折旧的,并对经济增长产生可持续性的影响。同时,不可否认的是,这种社会网络结构的稳定性和强弱对比还具备潜在的生产能力差异,从而极大地契合了资本的内在属性。

社会资本非物化的存在以及较为宽泛的形式范畴极大地阻碍了其定量方向的发展。现有文献一般是构建基于宏观数据的指标体系或者从微观调查数据中寻求替代指标来间接衡量社会资本的某个维度。得到的结论是基本一致的,即社会资本在促进经济内生增长方面具有不低于人力资本和教育水平的效应,地区间社会资本的差异借助社会创新水平、交易成本以及政府效率等手段作用于区域经济增长(Lyer等,2005;Deng等,2012)。鉴于社会资本是嵌入到网络中的群体性资源,日益繁荣普及的互联网技术对不同文化背景下的社会资本所产生的影响及其有异于传统社会资本的颠覆性结构变化已成为该领域的又一研究热点(Salahuddin等,2016)。

众所周知,中国是一个信任度较低,却极度重视人际关系的国家。国内学者研究社会资本对经济增长虽然起步较晚,但也形成了一系列有借鉴价值的文献。按照研究对象和数据来源的不同,大致可以概括为三大子类:微观领域以调查问卷为支撑,重点分析居民社会资本对劳动收入差距、就业选择、主观幸福感等民生问题的影响,为理解社会不平等、反贫困以及阶层名誉地位获得等社会学问题提供了一条新途径(周晔馨,2012;周广肃等,2014)。中观层面以企业和社会组织为研究对象,认为社会资本通过促进技术进步和营销组织网络推广的形式,使内部参与者共享正的外部性,从而提高了各类资源的产出绩效(林洲钰和林汉川,2012)。宏观层次将研究重心放在社会环境和制度结构上,利用宏观经济数据证实社会资本是推动区域经济发展的核心因素,对于维持经济和谐发展、降低地区间贸易摩擦具有至关重要的作用(高正平和张兴巍,2013)。

通过现有文献的梳理,我们认为社会资本作用于经济增长的机制分析和实证研究已初具规模,但仍有不足之处。首先,在理论模型构建上,几乎所有内生增长模型的社会资本运动方程都只考虑了物质资本的投入与折旧(Chou,2006;严成樑,2012),而忽略了时间配置对社会资本积累与居民效用的影响。就一般常识而论,社会网络关系以及信任规范的形成和完善不仅依靠物质条件为基础,更加需要长期稳定的时间投入作为支撑。社会资本的特殊属性决定了充足的时间投入在某种程度上比物质投入更为关键。本文在Romer(1990)的基础上构建了包含社会资本积累过程的内生增长模型,在水平创新架构下综合考虑社会资本和闲暇时间对经济增长的非单调性影响,这是本文在理论分析中的创新之处。其次,社会资本的测量指标历来饱受争议,学者们利用有限的数据来源尝试构造了微观个体、省级以及国家层面的社会资本指标,却未能行之有效地衡量省级以下行政单位的社会资本。在中心城市辐射带动、城市群跨区域联动发展的现实背景下,忽视城市集聚及其空间溢出效应将不可避免地带来一些偏误。特别是本文的主要研究对象为嵌入到群体关系网络中的社会资本,空间因素在其对经济增长机制分析中显得尤为关键。因此,本文构建了以地级市为样本的空间面板模型与分区域面板分位数模型。此外,我们还在经典C-D生产函数分析框架下,从投资与技术进步两方面分析了社会资本影响经济增长的作用渠道,力求全面而准确地探究社会资本对长期经济增长的影响机制,这对提升社会资本在区域经济发展中的地位具有重大的现实意义。

二、理论框架

在一个无限连续时间的经济系统中,暂不考虑人口总量的变化,并将人口总量单位化为1。假设同质的劳动力可以在生产部门间自由流动,则劳动力在各部门的工资是相同的。

(一)最终产品部门

最终产品部门使用差异化的中间产品x(i)与LY数量的劳动力生产单一同质的最终产品Y,其中i∈[0,A]。最终产品在规模报酬不变的C-D生产函数形式下进行生产:

(1)

(二)中间产品部门

中间产品部门是由一系列具有垄断力的厂商构成的垄断竞争市场。每个厂商生产的中间产品相互独立,并依据独有的中间产品设计工艺赚取垄断利润。遵循Romer(1990)的假设,每单位中间产品要且仅要1单位资本作为可变成本,市场利率为r。此时,中间厂商利润最大化的决策函数为:Max.π=p(i)x(i)-rx(i)。将中间产品价格代入中间厂商的决策函数,求解最优化问题,得到利率为:r=(1-α)2LYαx(i)-α。从而得到中间产品部门的利润表达式为:π=α(1-α)LYαx(i)1-α。

(三)研发部门

根据Romer(1990)对技术知识生产函数的设定,研发部门在水平创新下增加中间产品种类或者开发新的设计工艺,取决于已有的知识存量与人员投入。同时,社会资本促进企业知识生产与创新能力的作用也逐渐被意识到。例如,Carmona-Lavado等(2010)认为社会资本通过建立通达的关系网络提升公司内部成员的信任度,使他们在被需要时更有意愿提供帮助,从而降低了创新失败的风险,增加了社会资本溢出的能力。Yu(2013)实证发现社会资本对企业创新具有显著的倒U形关系,极值点的位置与企业对外部知识的吸收转化能力有关,表明社会资本对高科技产业和新兴产业具有较强的促进作用。综上所述,我们最终确定的知识生产函数为:

(2)

(四)家庭

社会资本对居民效用具有正向促进作用的结论已被广泛认同。一方面,广泛互通的社会关系网络不仅在心理层面通过感情交流和自我认同提升了居民效用,还能以促进工作效率、增强组织协调性和降低交易成本等方式为居民在家庭收入、就业和社会保障等领域带来实实在在的经济收益。另一方面,依靠规范准则建立并维持的共同价值观、相互信任的团队协作精神可以激发深入合作和团队凝聚力的心理预期,对于缓解社会矛盾,营造和谐社会至关重要。再加上传统效用函数包含的消费与闲暇变量,这里将家庭的效用函数设定为:

(3)

其中,c和Ls分别表示家庭消费和闲暇时间,φ与η用来衡量社会资本与闲暇时间相较于消费水平对代表性居民福利的重要程度。ρ>0为时间贴现率,σ>0为居民风险偏好度。在不考虑资本折旧的基础上,家庭面临的预算约束方程为:

(4)

Hemingway(1999)在评述闲暇对实现民主政治的作用时,较早地提出“社会资本是闲暇效应的副产品”这一论点,并系统地回答了闲暇在社会资本形成、使用和维护中的角色地位问题。他认为闲暇过程中无意识的社会交往特征是社会网络持续存在和稳定延伸的基础,是信任、互惠性规范、公民行为准则等后续社会资本活动的先决条件。后继学者Antoci等(2014)遵循Hemingway(1999)的开创性思路,设定社会资本运动方程为全社会平均闲暇时间的线性函数,却忽略了社会资本积累中家庭支出的作用及其对技术进步的溢出效应。本文的社会资本积累方程不仅考虑了家庭对社会资本的物质支出,还加入了社会资本基础存量和闲暇时间。社会资本运动方程为:

(5)

其中,ε>0为社会资本积累效率参数,θ>0衡量了要素产出弹性。

三、竞争性均衡求解

在均衡状态下,家庭选择消费量、闲暇时间与社会资本支出使自身效用最大化,各经济部门获得利润最大化,要素市场出清。

Y=LYαAx1-α=(ALY)αK1-α

(6)

(7)

进而家庭部门的资本积累方程和市场利率可表示为:

(8)

(9)

在平衡增长路径(BalancedGrowthPath)上,主要经济变量的增长率保持不变,统一设定为Ω。考虑到时间配比不可能无限增加,LY、LA和Ls为正的常数。

根据式(3)-式(5),建立家庭现值Hamiltonian函数:

其中,λ1和λ2分别为物质资本和社会资本的影子价格。由一阶最优化条件整理得到如下方程组:

λ1=c-σ(SφLsη)1-σ

(10)

(11)

ηc=wLs-θ-1I

(12)

(13)

(14)

由式(13)可得:(φ-φσ-σ)Ω=ρ-r。合并式(14)中增长率同类项得到:

(15)

由研发部门表达式和式(7)可得到劳动力在最终产品部门与研发部门之比为:

(16)

将增长率方程代入式(9),得出:

(17)

对式(8)两边同除以K,可得:

(18)

利用式(12)两边同除以K,并代入式(7)和式(8),移项可得:

(19)

其中,S/A、I/S、S/K可由式(2)、式(5)和式(17)中的参数表示。

最后,由劳动力市场出清条件可知:

LY+LA+LS=1

(20)

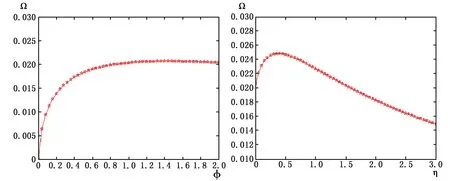

这样,式(15)、(16)、(18)、(19)和(20)组成了一个包含未知数{c/S、Ω、LY、LA、LS}的五元方程组。虽然理论上未知数都是可以被参数{α、β、δ、φ、η、σ、ρ、ε、θ}表示出来的,但方程组复杂的结构使我们很难直接给出显式解,只能采用数值模拟的方法判断核心参数对经济增长率的影响机制。依循惯例,假设时间贴现率ρ=0.02,风险规避系数σ=2。国外学者普遍估计劳动报酬占总产出的比重在0.6与0.7之间,这里不失一般性地假设α=0.64。参照Lucas(1988)的设定,知识生产效率参数δ=0.05,知识存量与社会资本的产出弹性均取值为0.5。社会资本与闲暇时间相比于消费水平对居民效用的重要程度是本文重点研究的对象。国内外学者普遍认为闲暇对居民福利的影响权重稍强于消费,Pintea(2010)和Novales等(2014)分别设权重为1.75与1.1。本文将基准值设为1.5,并在[0,3]的范围内讨论居民不同闲暇偏好对经济增长的影响。另一方面,目前尚缺乏有关社会资本影响居民效用的权威文献,严成樑(2012)假定的基准值为0.2,并在[0,3]的区间内模拟社会资本偏好对经济增长的影响。Anchorena和Anjos(2015)以国际社会调查项目(ISSP)的美国数据估算出社会资本指标体系相对于消费的权重系数大约为4.5。本文以φ=1为基准值,在φ∈[0,2]的范围内考察社会资本偏好对长期经济增长的影响。最后,在稳态经济增长率约等于0.02的前提下,取θ=0.67,ε=4。运用MATLAB软件模拟得到居民社会资本存量与闲暇时间的相对偏好对长期经济增长的影响(如图1所示)。

从图1左侧可以看出,居民对社会资本的重视程度越高,相应的经济增长速度越快,这也部分印证了严成樑(2012)的结论。社会资本外部性的微观传导机制一方面体现在高效便捷的技术传播与信息共享渠道提升了经济主体的管理绩效与创新水平;另一方面,内部成员通过重复交易建立的规范、信任和声誉增加了信息透明度,减少了机会主义和“搭便车”行为的发生。同时,社会资本相对偏好对经济增长的边际效应呈递减趋势满足经济学的一般规律。社会资本的过度积累可能会降低正式制度效力,促进利益集团发展壮大,导致政府腐败和寻租行为盛行,从而中和了之前社会资本积累带来的利好因素。

图1 社会资本偏好、闲暇时间偏好对经济增长的影响

图1右侧反映了居民享有的闲暇时间对稳态经济增长率的影响趋势。居民对闲暇时间的偏好度与长期经济增长呈现倒U形关系。结合理论模型的传导机制,较低的闲暇偏好虽然可以适当延长劳动时间,但过度的低效率劳动不足以弥补由此带来的生产效率损失。随着闲暇偏好的提升,居民在满足正常的生理需求之余,还可以通过式(2)积累社会资本以促进技术进步与组织管理水平的提升。极值点右侧部分表明过多的闲暇占比的确会对生产活动产生替代效应,从而不利于经济增长。魏翔和虞义华(2011)以及魏翔(2014)认为,目前中国居民闲暇时间占比不足,即处于极值点左侧,适当增加闲暇时间对提高产出效率、创新水平以及国民福利具有显著的正向作用。他们的研究结论在某种程度上可与本文相互佐证。

四、指标选取与数据说明

(一)社会资本指标

借鉴严成樑(2012)的方法,聚焦于信息共享和社会网络关联的合理延伸,以人均电话(移动电话与固定电话之和)使用量(Telephone)和人均互联网用户数(Internet)衡量结构型社会资本的网络嵌入特征。之所以选择人均电话和互联网用户作为社会资本替代指标主要是基于以下几点考虑:首先,电话和互联网已成为人们日常沟通交流的主要工具,依靠通达的网络结构促进信息共享、降低交易风险和优化资源配置,符合社会资本对经济影响的作用机制。其次,反映地级市层面信任规范、价值观、社会公德心等主观性较强的认知型社会资本数据缺失,就数据科学性和可得性而言,电话和互联网使用情况是唯一合理的备选项。最后,理论模型的构建思路认为居民闲暇对社会资本积累至关重要,从而间接作用于经济增长。随着通信和互联网技术的普及与发展,人们花在手机和电脑上的闲暇时间比重越来越大,相比于认知型社会资本,以人均电话和互联网使用状况衡量的结构型社会资本在一定程度上更加贴近本文的理论机制。

(二)其他变量指标

实证模型中的被解释变量为各地区经济发展水平(Lngdp),以人均GDP的自然对数表示。同时,出于减弱地级市数据波动性和平滑系统风险(如2008年金融危机)的考虑,这里取经济增长的五年平均值。解释变量除了本文重点考察的社会资本外,还包括一系列已经被证明对经济增长有显著影响的控制变量。具体有:(1)物质资本投入(Capital),以消除规模效应的人均固定资产投资序列表示。(2)技术进步(Technology),利用DEA-Malmquist指数计算得到历年TFP增长率来衡量技术进步水平。其中,经济产出用价格平减后的GDP表示,投入因素为各地区从业人员数与固定资本投入量。(3)产业结构(Industry),借鉴李涛和周业安(2009)的观点,这里以第一产业增加值占GDP比重的反向指标来表征产业结构状况。(4)基础设施水平(Infrastructure),以境内等级公路总里程除以全市国土面积来衡量基础设施的健全程度。(5)金融规模(Finance),以年末全市金融机构各项贷款余额占GDP比重来度量金融发展规模。(6)贸易开放度(Open),以当年进出口总额与GDP的比值反映贸易开放水平。(7)政府规模(Government),以地方财政预算内支出占GDP的比重来衡量政府对经济干预的强度。(8)大城市虚拟变量(City),将大城市定义为省会城市和计划单列市,并赋值为1,其他地级市赋值为0。

(三)数据来源与说明

受限于部分地级市数据缺失以及统计口径变化的影响,本文选取了2003-2013年全国281个地级市的平衡面板数据。绝大部分数据来源于官方历年发布的《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》以及国泰安数据库(CSMAR),少量缺失数据则查找了相应省级统计年鉴或以插值法补齐。数据缺失严重的拉萨市和行政区划变更(如巢湖、铜仁和毕节等)的地级市则从样本中剔除。进出口总额以当年汇率中间价折算成人民币形式,凡是以价值量单独出现的经济数据都以2003年为基期做了平减处理以消除价格波动的影响。

五、实证结果分析

(一)全样本空间面板模型

在新型城镇化进程不断推进、城市集群集约化发展的背景下,区域中心城市辐射带动中小城市以及城市群跨区域联动愈加频繁,城市经济发展的空间相关性已成为不容忽视的重要因素。对于空间相关性的检验,最常用的是求解Moran’sI的方法,而空间权重矩阵是计算Moran’sI和进行空间计量的关键。鉴于本文样本未包含与地级市同一行政级别的自治州、地区以及盟,导致西部地区大量城市出现“孤岛效应”,常用的二进制邻接矩阵已不再适用。因此,本文构建空间权重矩阵采用了如下两种方式:(1)行政邻接矩阵。在现行行政区划运行机制下,有充足的理由认为受同一省级单位节制的各地级市在政治、贸易和财政等诸多方面均有较深的关联。将同一省份的地级市视为相邻,彼此赋值为1,否则为0。(2)距离权重矩阵。一般认为地理位置越接近的城市相互“引力”越大,这种影响随着空间距离增加而加速衰减。令地级市间的几何中心距离为d,*城市间距通过国家基础地理信息系统网站(http://www.ngcc.cn/)提供的电子地图测度得到。根据周亚虹等(2013)对连续型函数形式设定的建议,这里将城市权重值表达式设为:wij=1/d2(i≠j)。按照一般惯例,空间权重矩阵主对角线上的值设为0,并进行标准化处理以衡量周围地区对本地区空间溢出的加权平均效应。

我们测算了2003-2013年地级市经济增长在两种权重矩阵下的Moran’sI值,*限于篇幅,没有报告Moran’I的计算结果,备索。发现不同空间权重矩阵构造方式得到的空间相关性结论是稳健的。Moran’sI在0.3-0.35的范围内波动式上升,标准化的Z统计量表明检验结果都通过了1%的显著性水平。中国地级市经济发展存在显著的空间“块状集聚”趋势,区域中心城市的辐射带动作用得以强化,形成了超越省级区划范畴的多核心、多层次城市群。这种高级的空间组织形式不仅实现了集聚经济的规模效应,还为区域经济“中心—外围”格局的形成奠定了内生的循环累积基础。当然,以上事实更加印证了在分析地级市经济增长时引入空间因素的必要性和科学性。

区域经济的空间依赖性已经被大量理论研究与客观实际证实,成为分析经济增长和区域差异不容忽视的重要因素。邻近城市的经济增长并非完全独立,而是存在一定程度的空间关联,忽视这一关键事实必然会夸大或低估其他因素的影响力。因此,本文选用了空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)。

模型中的空间滞后项以及变量间可能存在的双向因果关系,都不可避免地带来了内生性问题,传统的OLS估计不再是一致有效的。对于空间面板模型,Lee和Yu(2010)以及Elhorst(2012)等学者建议采用极大似然法建立一阶差分模型,以对数似然函数值为判断准则选择适合的空间模型形式。由此得到的参数向量不仅满足一致有效性要求,估计效率相比于系统GMM也更加高效。本文实证部分也采用该方法估计各解释变量对经济活动的影响。

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号中的系数表示标准差。下表同。

从对数似然值的相对大小判断模型适用情况看,在行政邻接矩阵下,空间误差模型优于空间滞后模型;而空间滞后模型在距离权重矩阵下表现得更好。横向对比模型(2)、(4)、(5)和(7)后不难看出,除技术进步和基础设施外的其他变量系数都没出现显著性差异,这说明回归结果是基本稳健的。接下来,我们将主要针对这4个模型讨论地级市经济增长的几个重要因素。

模型(2)和模型(4)中空间误差系数在1%的显著性水平上大于0.7,模型(5)和模型(7)中空间滞后系数也在1%的显著性水平上超过了0.5,再次印证了中国城市经济发展存在极强的空间集聚现象。伴随着新型城镇化进程步入中后期,区域经济一体化程度得以深化,周边地区经济发展给本地区带来了巨大的空间溢出红利。城市集群发展不仅降低了要素流动成本和资源消耗,而且还通过加速创新要素集聚形成“蜂聚效应”,拉动产业结构升级,以实现城市间相互促进、城际利益协调配置的发展模式。此外,还可以从地方政府采取“标尺竞争”策略的角度给出另一种解释。在“财政联邦主义”的背景下,以经济绩效为核心考察指标的晋升激励体系迫使地方政府不仅在时间维度上保持一定速度的增长率,在空间维度还得与周边地区采取相互模仿甚至攀比的互动策略,由此刻意维持的大致同步的经济增长率直接表现为城市集群化发展的空间正相关趋势。

以电话或互联网使用量为替代指标的社会资本在1%的显著性水平上证实了社会资本积累对经济增长具有显著的正向影响,这一估计结果基本符合主流观点和我们的理性预期。结合本文的理论机制,社会资本的积累在很大程度上取决于居民配置闲暇时间的比重。虽然闲暇对工作时间有跨期替代的关系,但在中国实际国情背景下,适当的闲暇不仅激发了生产端的创新能力和产出效率,同时刺激了居民消费水平,释放了压抑的消费潜力。在闲暇效应未达到极值点前,伴随社会资本增加的闲暇效应对经济增长产生的互补效应、等势效应以及生产属性足以弥补工作时间减少所引发的劳动量损失(魏翔和虞义华,2011)。此外,借鉴已有文献所述,还可以从三个角度进行解释:首先,社会资本能通过影响居民劳动收入水平、就业选择、劳动生产效率以及健康福利水平等微观个体变量而间接作用于宏观经济。其次,企业层面的社会资本积累拓宽了组织网络范围,促进了沟通与信息共享,加深了彼此信任水平,极大地降低了交易成本、行业进入壁垒和风险发生概率。同时,企业内社会资本还有助于提高技术创新水平与回报率。这些因素为地区经济增长营造了良好的发展空间,激发出强大的生机与活力。最后,社会资本作为一种非正式制度在改善政治环境、提高公共品供给效率和减少政府治理的寻租空间等方面也有至关重要的作用。

此外,本文还得到了一些其他的影响城市经济增长的有益补充。物质资本投入、技术进步、贸易开放度和较高的城市行政区划对经济增长具有显著的促进作用。产业结构升级与减小政府行政干预力度同样对经济增长大有裨益。以上结论与主流观点基本一致,这里就不一一赘述了。金融规模在1%的显著性水平上抑制了经济增长,这可能是因为中国金融规模伴随着低效率扩张(沈军和白钦先,2013)。另外,基础设施对经济增长的作用方向出现了异化。一般认为,完善的基础设施对经济增长具有显著的促进作用,但在中国式财政分权背景下,地方政府公共支出结构被“理性”扭曲。过度的生产性公共支出严重挤占了民生性公共支出比重,不排除其会阻碍经济增长目标实现的可能(范庆泉等,2015)。

(二)分区域面板分位数模型

为了进一步探究社会资本作用于经济增长的内在规律,下面将尝试性地分区域进行面板回归。考虑到中国的实际国情,区域内部社会经济的空间差异远小于区域间差异,故区域内的空间集聚现象远不如全国范围那么明显。况且中国国土面积广阔,对以地理距离为依据的空间权重矩阵构造带来了极大的障碍。另外,除因变量在取自然对数处理后基本呈正态分布外,其他变量都严重偏离了正态性和齐次方差的假设。如人均电话和互联网使用量都出现了右偏尖峰厚尾的特征,经典的均值回归只能以中心位置表示的集中趋势描述社会资本对经济增长的影响机制。而学者在研究经济增长与区域差异时可能更加关注非中心位置的分布特征,这些位置信息量更大、样本选择更加灵活,方便针对不同的条件分布提出相应的技术指导与政策建议。基于以上说明,这里选择面板分位数的方法对实证模型重新估计。

表2给出了面板均值与各分位点回归的估计结果。以全部城市为样本的全域分位数估计表明,社会资本对经济增长具有显著的促进作用,这种促进效应随着城市经济发展水平的提升而增强。分区域的组内对比显示,以人均电话使用量作为替代变量的社会资本(下文简称社会资本Ⅰ)对经济增长同样有正向作用,但推动经济增长的能力随着东部地区城市经济发展水平的提高而减弱;西部地区的情况则正好相反;中部地区则呈现倒U形关系,最大值分别出现在0.75分位点处,之后发生较为明显的降幅。以人均互联网用户作为替代指标的社会资本(下文简称社会资本Ⅱ)对东部地区经济的促进效应呈现波动式上升之势;中西部地区则为单调上升的趋势。上述组内对比分析说明,社会资本对经济的推动力随着城市经济水平的提高而提升,即城市经济越发达,社会资本发挥网络溢出效应、提高企业创新和产出效率、降低交易成本和潜在风险的能力越强。社会资本Ⅰ在东部地区随着城市发展程度的提高而降低,这从侧面反映出该地区通信网络结构存在过度密集的可能性。

表2 分区域社会资本对经济增长的面板分位数估计结果

注:表中结果通过R软件中的rqpd_0.6程序包得出。限于篇幅,这里只给出了核心解释变量的相关结果。

从不同区域的组间对比可以看出,社会资本Ⅰ在西部地区的经济效应最为明显;而除0.1分位点外,中部地区社会资本Ⅰ的产出效应也强于东部地区。另外,社会资本Ⅱ对经济增长的促进作用呈现中部、西部和东部地区递减的趋势。东部地区的社会资本产出效率最低,这不仅佐证了上文“东部地区社会资本过度集聚”的论断,也可能是东部地区占绝对优势的其他生产要素(如人力资本、技术水平等)冲淡了社会资本在经济增长中的作用。杨宇和沈坤荣(2010)着眼于正式制度对社会资本的替代性,认为社会资本对中国经济增长的影响随着制度的完善而逐渐降低。两种社会资本在中西部的促进作用有所差异的事实反映出指标的侧重不同,*这里的潜台词是:以互联网使用情况衡量的社会资本Ⅱ在形式上比以电话用户衡量的社会资本Ⅰ更为高级和紧跟时代,即互联网技术的普及给社会资本影响经济增长的相关机制带来了颠覆性的结构变化(Salahuddin等,2016)。当然,这一论断还需要中国的现实数据去验证。而排除少数民族自治州、地区和盟等地级行政区后的中西部地级市社会经济差异不大也是一个可能的原因。

(三)社会资本影响经济增长的渠道

社会资本与经济增长是否存在逆向因果关系是本文关注的另一个焦点。受限于地级市层面数据可得性,我们很难找到除社会资本滞后项以外的外生工具变量。鉴于经济发达地区的通信基础设施往往也更完善,严格来说,社会资本与经济增长是否存在双向因果关系尚值得推敲(仅就前文而言),其对经济增长的单向促进作用需辅以经典文献方能证实(Akcomak和Weel,2009;刘灿和金丹,2011)。为了进一步探讨社会资本对经济增长的影响渠道,这里借鉴程宇丹和龚六堂(2015)引入增长核算的思路,分别从投资水平和技术进步两种渠道给出相应的解释。出于修正内生性的考虑,我们还对模型进行了以下两个方面的处理:首先,模型自变量全部取滞后一阶值以消除控制变量在逻辑上的逆向因果关系。其次,实证方法采用Arellano和Bover(1995)提出的系统GMM估计以确保模型估计的一致有效性,并通过扰动项序列相关性检验和过度识别检验判断模型设定的可靠性。

估计结果表明,不同社会资本指标对拉动当地投资具有显著的正向作用。*限于篇幅,这里未报告实证结果,备索。这可以从社会资本两个维度给出相应的解释:一方面,完善的社会关系网络和畅通的交流沟通渠道降低了社会融资与市场交易的成本,提高了区域内的资本回报率与生产效率;另一方面,以信任规范为内涵的认知型社会资本有效弥补了正式制度的疏漏,降低了投资风险概率与地区间“逐底竞争”博弈的发生。两个维度共同提振了投资者持续增资的信心。

社会资本对技术创新的正向促进作用同样通过了1%的显著性水平。借鉴严成樑(2012)、Akcomak和Weel(2009)的观点,可以从以下三个方面给出解释:首先,技术创新具有一定的偶然性和随机性,大多数风险规避的理性R&D投资人在逆向选择、道德风险等自身不可控因素客观存在的情况下更倾向于谨慎投入研发,信任水平和信息共享渠道的增加有利于技术创新投入的积累。其次,以网络嵌入性为基本特征的社会资本具有较强的溢出性,畅通的信息网络有助于社会资本外溢效应的实现,促进了生产效率与创新产品的推广。最后,社会资本在知识转移和创新绩效上的中介作用也逐渐被认识到。企业社会资本存量越大,企业间合作、产学研合作对技术创新能力的促进作用越明显(程聪等,2013)。

六、结论与政策启示

现代经济增长模式的复杂多样性导致传统生产要素已无法完美解释经济增长的方方面面。社会资本作为社会学角度诠释经济现象的有效切入点,是进一步认识与理解经济增长动力源泉和绩效差异的有益借鉴和重要补充。本文借鉴Romer(1990)基于水平创新的内生增长模型,认为经济增长和居民效用都跟社会资本密切相关,闲暇时间在社会资本内生积累过程中至关重要。研究发现:社会资本对经济增长有边际递减的正向促进作用,通过社会资本积累发挥经济功效的闲暇效应对经济增长呈现倒U形关系,而中国目前正处于极值点的左侧。结合2003-2013年中国281个地级市的平衡面板数据,构建基于网络嵌入性的宏观结构型社会资本替代指标,在城市集群发展和区域空间差异的背景下进行空间面板和面板分位数回归。结果清楚地表明,社会资本对经济增长具有显著的正向影响,且影响力度随着区域内经济发展水平的提升而加强。区域间的横向对比表明,中西部地区的社会资本产出效应强于东部地区。此外,我们还证实了投资水平和技术进步是社会资本作用于经济增长的两条重要渠道。以上结果是稳健且有经典理论文献互为支撑的。

上述结论背后还蕴含着清晰的政策含义:(1)要充分认识到社会资本的生产要素属性,重视社会资本积累对经济增长的促进作用。推动社会资本作为投资要素在全社会的发展与普及,避免公共品属性带来的“搭便车”行为和公地悲剧,不仅需要加强政府公共服务的意识和能力,更需要提高微观主体的道德修养与诚信水平建设,为经济发展营造良好的环境。(2)在市场推动和政策引导双重因素带动下,中国城市群和产业集群协调发展迅速推进,日益密切的城市关联促进了社会资本的网络溢出效应。区域内社会资本的产出效率随着城市经济发展水平的提高而增强,这意味着优先加大区域内中心城市的社会资本投入,全面规划通信网络基础设施在区域内的合理布局,构建空间异质性网络结构以形成有市场规模效应的城市圈和经济带是极为必要的。全面提升区域内中心城市的社会资本覆盖范围,降低辐射范围内的空间距离和交易成本,依靠其强大的集聚与辐射作用不失为带动周边地区协同发展的一条捷径。(3)社会资本推动经济增长的区域差异揭示了中西部地区具有较高的社会资本产出弹性。理论上,各个地区都存在强大的动机通过财税政策追逐域外社会资本以实现自身收益最大化,但“逐底竞争”难免会带来全局的效率损失。破解此“囚徒困境”的最佳方案是中央政府发挥其调控具备外部性和公共品属性资源的主导作用,通过相应的行政手段和财税制度引导社会资本向边际收益较大的地区转移。

需要说明的是,本文尚有不少亟待完善之处。最突出的问题依然源自社会资本的衡量指标选取,这也是社会资本实证领域公认的难题。虽然社会资本是个较宽泛的概念,但受限于地级市数据的可得性,本文选取的基于信息共享和网络关联的结构型社会资本替代指标能否全面而准确地考察社会资本对长期经济增长的影响机制还有待商榷。此外,分区域的面板分位数回归系数蕴含的经济学含义和影响机理尚可深入分析。从社会资本在东部地区较低的产出效率可推测,不能排除社会资本对经济增长存在非线性或门槛效应的可能性。这都是值得我们不断思考完善的地方,也是本文进一步深入研究的方向所在。

[1]程宇丹,龚六堂. 外债的经济增长效应与影响渠道——发达国家与发展中国家比较[J]. 数量经济技术经济研究,2015,(10):108-123.

[2]高正平,张兴巍. 社会资本、政府治理与区域企业自生能力——基于我国省际数据的实证研究[J]. 财贸经济,2013,(9):121-129.

[3]林洲钰,林汉川. 中国制造业企业的技术创新活动——社会资本的作用[J]. 数量经济技术经济研究,2012,(10):37-51.

[4]刘灿,金丹. 社会资本与区域经济增长关系研究评述[J]. 经济学动态,2011,(6):73-77.

[5]魏翔,虞义华. 闲暇效应对经济产出和技术效率的影响[J]. 中国工业经济, 2011,(1):130-139.

[6]严成樑. 社会资本、创新与长期经济增长[J]. 经济研究,2012,(11):48-60.

[7]周亚虹,宗庆庆,陈曦明. 财政分权体制下地级市政府教育支出的标尺竞争[J]. 经济研究,2013,(11):127-139.

[8]Akcomak I S, Weel B. Social capital, innovation and growth:Evidence from Europe[J]. European Economic Review,2009,53(5):544-567.

[9]Anchorena J, Anjos F. Social ties and economic development[J]. Journal of Macroeconomics,2015,45:63-84.

[10]Antoci A, Guerrini L, Sodini M, et al. A two-sector model of economic growth with social capital accumulation[J]. Journal of Behavioral and Experimental Economics,2014,53:56-65.

[11]Carmona-Lavado A, Cuevas-Rodriguez G, Cabello-Medina C. Social and organizational capital: Building the context for innovation[J]. Industrial Marketing Management,2010, 39(4):681-690.

[12]Chou Y K. Three simple models of social capital and economic growth[J]. The Journal of Socio-Economics,2006, 35(5):889-912.

[13]Hemingway J L. Leisure, social capital, and democratic citizenship[J]. Journal of Leisure Research,1999, 31(2):150-165.

[14]Lucas R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics,1988, 22(1):3-42.

[15]Romer P M. Endogenous technological change[J]. Journal of Political Economy,1990, 98(5):71-102.

[16]Salahuddin M, Tisdell C, Burton L, et al. Does internet stimulate the accumulation of social capital? A macro-perspective from Australia[J]. Economic Analysis and Policy, 2016, 49:43-55.

(责任编辑 景 行)

The Impact of Social Capital on Economic Growth

Zhang Liangliang, Yang Jun, Zhang Hua

(SchoolofEconomicsandBusinessAdministration,ChongqingUniversity,Chongqing400030,China)

Comprehensively and accurately exploring the impact of social capital on the long-term economic growth is of great practical significance to the enhancement of the status of social capital in the regional economic development. However, traditional endogenous growth model ignores the effect of time allocation on social capital accumulation and residents’ utility. This paper introduces social capital into horizontal innovation growth model by using endogenous accumulation of social capital, and comprehensively considers the non-monotonicity impacts of social capital and leisure time on economic growth. Numerical simulations show that social capital plays a promotion role with a diminishing marginal effect in economic growth, but there is an inverse U-shape relationship between leisure time and economic growth, namely the appropriate increase in leisure time is beneficial to the accumulation of social capital. In order to verify the attribute of production factor of social capital, this paper constructs the measurement indexes of social capital at prefecture-level city level based on the network embeddedness feature of structural social capital. The empirical results show as follows: firstly, social capital has a significantly positive impact on economic growth, and its promotion role strengthens as urban economic development within regions increases; secondly, the output efficiency of social capital in the central and western regions is higher than the one in the eastern region, indirectly reflecting the current situation of excessive accumulation of social capital in the eastern region; thirdly, investment level and technological progress are two important ways to affect economic growth by social capital . These conclusions above provide useful reference for clarifying the economic attribute of social capital, stimulating the economic benefits of social capital, promoting the coordinated development of urban clusters and reducing regional differences.

social capital; economic growth; influence channel; urban agglomeration

2016-09-26

国家社会科学基金重点项目(15AZD014);重庆市研究生科研创新项目(CYB16002)

张梁梁(1987-),男,四川绵阳人,重庆大学经济与工商管理学院博士研究生; 杨 俊(1972-),男,重庆人,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师; 张 华(1986-),男,湖南株洲人,重庆大学经济与工商管理学院博士研究生。

F124

A

1001-9952(2017)05-0031-13

10.16538/j.cnki.jfe.2017.05.003