西安市环境空气污染特征及发展趋势研究

齐少华 靳俊杰 杨乃旺 杨楠(西安市环境监测站,陕西 西安 710054)

西安市环境空气污染特征及发展趋势研究

齐少华 靳俊杰 杨乃旺 杨楠(西安市环境监测站,陕西 西安 710054)

本文对西安市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)的年平均浓度、月平均浓度的变化趋势,采暖期与非采暖期的变化关系进行分析。结果表明:二氧化氮的污染水平逐步超过二氧化硫。颗粒物的污染水平最高且表现出最为复杂的变化趋势。西安市处于煤烟型污染向汽车尾气型污染转变的过渡阶段,总体特征表现为复合型污染。

二氧化硫;二氧化氮;可吸入颗粒物(PM10);趋势

目前世界性的环境现状主题已由“污染”转入“治理”,全球范围内污染物浓度存在下降趋势,其中二氧化硫浓度持续下降,而二氧化氮的浓度已接近WHO的标准[1][2][3]。在此背景下,西安市积极应对环境空气污染压力,以诸如调整产业布局,加强重点污染源的综合整治力度,推进能源结构调整及能源的清洁利用[4],加强机动车尾气排放的监督控制等有力措施为抓手,有效地缓解和控制了环境空气污染的不利局面。本文聚焦新时期环保工作的新常态,以期探讨西安市城市发展过程中的空气污染特征及发展趋势[5][6][7]。

1 研究方法

本文对二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)等主要污染物的浓度进行年际和年内分析,尤其对采暖期与非采暖期的数据进行纵向与横向比较分析,以期探讨其中规律[8]。

2 结果

2.1 环境空气污染物的年际、月际变化趋势分析

2008年至2012年期间,二氧化硫与二氧化氮浓度均有所下降,但二氧化硫下降趋势更为显著,且其浓度水平已逐渐低于二氧化氮;可吸入颗粒物(PM10)浓度则有所上升;2013年各项污染物浓度水平均有显著提升;颗粒物污染的浓度水平最高。由于采暖期(每年的11月至次年的3月)用煤量激增,西安市各项污染物的浓度水平在一年中大体呈现两边高而陡峭,中间低而平缓的凹状分布;可吸入颗粒物(PM10)的浓度水平全年皆显著高于气态污染物;二氧化硫的浓度水平在非采暖期低于二氧化氮,在采暖期则高于二氧化氮。

2.2 采暖期与非采暖期空气污染物纵向、横向比较分析

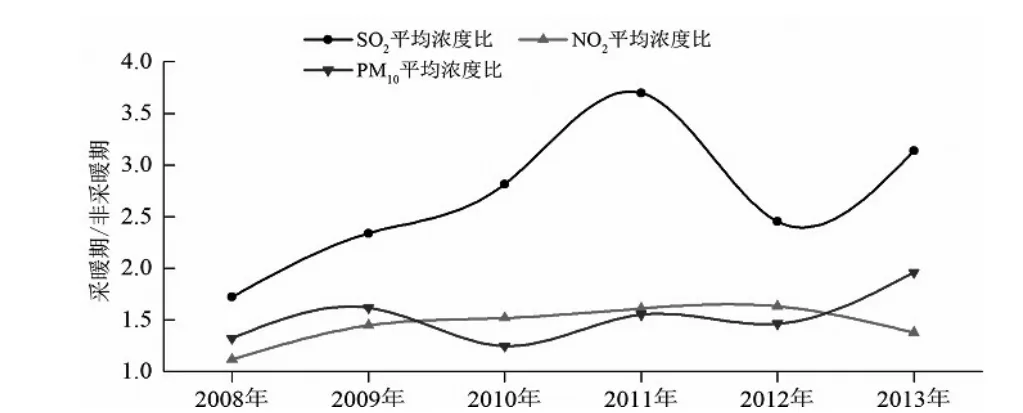

图1 采暖期与非采暖期污染物浓度比值变化

图2 气态污染物比值变化

由图1可知,西安市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)等污染物采暖期平均浓度的升高与采暖期用煤量的增加存在不同程度的关联性,其中:二氧化硫的采暖期增幅最为显著,采暖期均值为非采暖期的2.69倍,且除了2012年有所回落以外,采暖期增幅呈逐年递增的趋势,从而反映出二氧化硫浓度与用煤量的显著关联性;二氧化氮的采暖期增幅呈现先逐年增加后又回落的态势,且整体增幅并不显著,说明其主要表征的并非是其与用煤量变化的相关性,而是汽车保有量急剧增加和尾气治理措施不断跟进的现状;可吸入颗粒物(PM10)的采暖期浓度的增高与用煤量的增加的关联性较低,同时其采暖期浓度增幅趋势亦与二氧化硫呈现出更为显著的不一致性,说明其成因与来源的复杂性。

由图2可知,2008年至2013年的数据显示二氧化硫与二氧化氮的浓度呈不同的消长趋势。采暖期二氧化硫与二氧化氮的浓度比值虽整体不断下降,但仍大于1,体现为采暖期气态污染物中二氧化硫占主导,是典型的煤烟型污染特征;非采暖期二氧化硫与二氧化氮的浓度比值不仅呈整体下降趋势,且其数值早已低于1,说明随着汽车保有量的不断增加,汽车尾气型污染的特点日益凸现;二氧化硫与二氧化氮的年均浓度比值呈下降趋势,且稳步下行至1以下,则反映了采暖期与非采暖期污染的综合结果,汽车尾气型污染已呈后来居上之势。

3 结语

根据以上分析,可以得出如下结论:

(1)2008至2012年期间西安市的各项污染物浓度水平均得到了有效控制,整体环境空气质量有所改善且相对稳定,尤其气态污染物的治理工作已初见成效,其浓度水平变化趋势最为平稳;

(2)颗粒物污染形势相当严峻,尤其可吸入颗粒污染物(PM10)的浓度变化特征显示出其具有更为独特而复杂的诱发机制及影响因素,给治理工作提出了更大的挑战;

(3)西安市的空气污染形态有两种,一为燃煤主导型,主要存在于采暖期;一为汽车尾气主导型,主要存在于非采暖期。二氧化氮在气态污染物中的比重正日益上升,并逐步取代传统的主要气态污染物二氧化硫的地位。因此,西安市空气污染处于煤烟型向汽车尾气型转变的过渡阶段,总体特征表现为复合型污染。

[1]Baldasano JM,Valera E,Jimenez P.2003.Air quality data from large cities[J].The Science of the Total Environment,307:141–165.

[2]羌宁.城市空气质量管理与控制[M].北京:科学出版社, 2003.

[3]邱荣贵.北京大气环境质量与脱硫技术[J].节能与环保,2004,(1):20-23.

[4]曲格平.全面调整产业与能源结构有效解决北京大气污染[J].能源政策研究,1998,(1):10-13.