中国城乡贫困变动:2004—2012

王美昌 高云虹

摘要

本文基于2004—2012年中国综合社会调查数据,根据家庭人均年收入2 300元的国家贫困标准线和 “1天1.5美元”的亚洲贫困标准线,使用FGT指数和脱贫时间两种贫困指数评估了我国城乡贫困整体变动趋势,并从城乡和地区、个体和家庭特征层面分解贫困人口构成;也考察了贫困变动的增长效应和收入分配效应;最后定量地分析收入增长的影响因素。结果表明,根据两种贫困标准线,两种贫困指数测度结果一致反映我国贫困人口规模显著减少;按国家贫困标准线,我国城乡贫困发生率下降了8.8%,但到2012年的依然高达8.6%,农村贫困人口平均脱贫时间为5.4年,而相对贫困发生率有所上升。不同地区的贫困变动差异较大,西部地区和中部地区贫困发生率依然高于全国平均水平3.41个百分点和0.22个百分点,贫困强度和贫困深度现象都还较为严重;东部地区的减贫效应十分明显,但贫困人口内部收入差距拉大问题较为突出。经济增长的脱贫效应较为显著,但增长的亲贫性有待提高;城乡、地区和贫困人口内部居民收入差距逐渐拉大,并成为反贫困的严重障碍。外出非农工作经历、性别差异和教育程度是影响收入增长的关键因素。基于此,本文建议反贫政策应瞄准西部地区的教育程度和健康水平较低、家庭规模较大的农村居民,尤其是女性户主家庭,也应加强养老保险、社会帮扶和人力资本投资,形成改善收入分配为重点的社会保障性扶贫政策体系;中部地区可以借助邻近东部地区的地理优势,通过承接产业转移持续实施“开发式扶贫”政策体系;同时,也可将扶贫标准线提高为每人“1天1.5美元”的亚洲贫困线。

关键词贫困指数;贫困分解;CGSS;经济增长;收入分配

中图分类号F061.3

文献标识码A文章编号1002-2104(2017)04-0049-09doi:10.12062/cpre.20170301

准确评估贫困变动对制定和实施扶贫政策十分重要[1]。由于我国人口众多,对贫困发生率一个细小的低估都将使得大量的城乡居民误归为非贫困群体,最终影响扶贫政策的制定及其效果评估[2]。另一方面,研究贫困状况变动的深层次原因,综合判断贫困人口的地区分布和家庭特征等问题,有助于明确扶贫工作的重点任务和政策倾斜方向。然而,学者和政府对贫困规模的认识较不一致。如1995年国家统计局公布和一些学者[3]研究的农村贫困率分别为7.1%和8%—28%;按“1天1美元”贫困标准线,世界银行和国家统计局估计2004年我国农村贫困人口分别为1亿和2 610万。如此显著的差异也引起了相关学者使用CHNS和CHIP调查数据对我国农村贫困发生率进一步估计,估计结果均明显高于政府部门发布的统计结果,并认为政府可能“有意”低估贫困规模或者存在抽样偏误[2,4-5]。然而,由于CHNS和CHIP数据的地理覆盖范围有限,或时间样本较短,难以将政府和学术机构的研究结果进行对比[1]。此外,上述文献在贫困指数选择方面存在一定的缺陷,即往往仅仅选择贫困人口和贫困发生率这两个指标。这种做法从三个方面都有待改进[6]:从指标的公理性来讲,两种指标都不能满足转移性公理;从指标的功能性來讲,两种指标都只从单一层面刻画贫困状况,不能反映贫困人口内部的收入分配状况;从指标的解释力来讲,两种指标都缺乏直观的政策含义。事实上,我国的贫困状况及其影响因素十分复杂,且不同阶段、不同地区差异性较大,配合使用其他贫困指数,既可得到具有直观政策含义的评估结果,也可相互对照进行稳健性检验[2,7]。

在贫困变动成因方面,基于我国经济增长和收入差距扩大并存的基本特征,现有的文献遵循“经济增长-收入差距-贫困变动”三角分析框架,讨论不同时点上经济增长和收入差距对贫困变动的相对贡献,其结论也较为一致,即经济增长是我国农村快速大规模减贫的主因,收入差距拉大阻碍了经济增长的减贫作用[8-12]。尽管这不是新问题也有较为一致的结论,但这些研究主要针对我国2007年前的情况进行分析,而2007年之后我国减贫效应明显减缓,不断扩大的收入差距和降速的经济增长对减贫的影响是否有新变化?目前少有文献关注。此外,也少有学者借助该框架研究不同贫困标准线下经济增长和收入分配的减贫效应的差异,而这种差异又能够反映经济增长的包容性。从现实讲,我国贫困状况在城乡和地区之间、不同时期具有不同的表现,难以用一条贫困线标准线和一种指标刻画这种状况。

总而言之,尽管上述文献对我国城乡贫困变动做了详细的评估和分析,能够使我们整体上把握我国贫困状况的变化趋势。但在当前的贫困变动问题研究中,诸多更加值得关注的问题却鲜有文献关注。例如,贫困人口主要集中西部地区吗?各省的贫困人口规模是多少?各地区之间和区域内部贫困状况存在什么样的差异?到2020年实现全面消除绝对收入贫困需要什么样的增长速度和收入分配条件?不同地区的贫困人口又具有哪些个体和家庭特征?等等。当前新一轮扶贫工作中,实现精准扶贫需要我们更加深入的研究这些问题。为此,本文借助中国综合社会调查中心(CGSS)10年间(2004—2013)8轮大范围(24个省、市、区)的抽样调查数据,考察近10年来我国贫困变动的整体趋势及其成因。也源于该数据包括了非常详细的个体和家庭特征变量,如户籍、收入、年龄、性别、工作经历、教育、健康、保险、职业、家庭规模和家庭子女数等,本文也将贫困变动按地区、个体和家庭特征进行详细地分解,以期识别致使家庭陷入贫困的微观因素,展示出较为完整详细的我国贫困变动的轮廓图。

1.2贫困线

贫困线是贫困识别与规模评估问题的起点,贫困线的设置对贫困测度研究十分关键。在已有研究中,学者们设置的贫困线也不尽相同,尤其是城市贫困线缺乏统一的国家标准[14]。为此,本文选择三条贫困标准线。第一条贫困线为2011年的2 300元。主要在于我国近期减贫目标是以2 300元贫困线为标准,且该贫困线基本与世界银行“1天1美元”的标准等同。由于第一条贫困线往往被认为较低,不适用于我国[15-16],因此第二条贫困线选择亚洲开发银行设定的“1天1.5美元”的亚洲贫困线。第三条贫困线为相对贫困标准线,使用收入比例法,即以各年份中位收入的50%。并对第一条和第二条贫困线调整为以2004年基期的不变价格实际收入贫困线。为表述方便,在下文中把第一条、第二条和第三条贫困标准线分别简称为低标准、高标准和相对贫困线。

1.3数据说明

中国综合社会调查(CGSS)是于中国人民大学中国调查与数据中心执行的全国性、综合性和连续性的学术调查项目。该项目全面系统地收集了社会、家庭和个人多层次数据,可以详细研究城乡居民的教育、就业、生活和贫困等问题。本文使用了该项目2005—2013年7次抽样调查数据,删除了收入等重要变量缺失或且拒绝回答的样本,并将收入调整为以2004年为基期的不变价格收入。

2实证结果

2.1城乡贫困的变化趋势:全国总体与区域差异

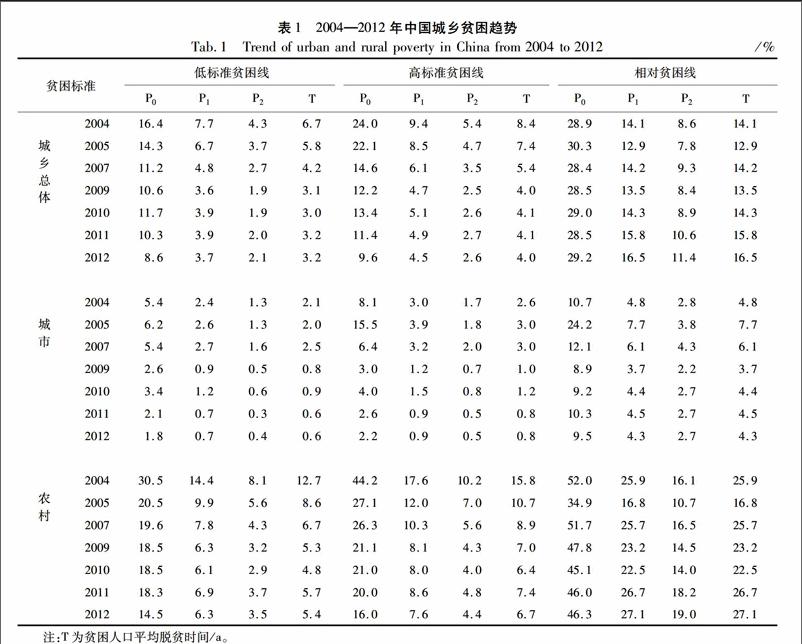

从全国层面来看,①我国城乡绝对贫困人口规模显著减少,2007年后减贫速度明显减缓,贫困状况依然严峻。表1显示,无论按何种贫困标准线,2004—2012年我国城乡总体、城市和农村贫困发生下降幅度都十分显著,但2007年后则较为下降趋势趋于平缓。如按低标准贫困线,城乡总体和农村的贫困发生率2004—2007年分别下降了5.2%和10.9%,而2007—2012年则仅下降了2.6%和2.1%,使得两者依然高达8.6%和14.5%。更为严峻的是,若按相对贫困标准线,两者则呈现波动上升趋势,升至2012年的29.2%和46.3%,可以说,我国城乡相对贫困问题越发严重。此外,与沈扬扬[11]使用《中国农村住户调查年鉴》数据研究相比,按低标准贫困线,本文得到2009年的农村发生率要高出13.35个百分点。②3种FGT贫困指数变化较为一致显示,贫困人口的收入分配结构却有所恶化,在收入分布的低收入一端较为集中,我国扶贫效果评估对贫困线选择较为敏感。从表1第4列到第8列再到第12列,P1指数随着贫困标准线的提高而增大;同样,P2指数也具有相同的表现,也就是说,不同贫困线会显著影响贫困的强度和深度。这与万广华等[1]和沈扬扬等[11]的结论较为一致。③我国绝对贫困人口平均脱贫时间显著缩短,但按相对贫困线标准的贫困人口平均脱贫时间却呈波动增长。表1显示第6和第10列显示,按高、低两种贫困线标准,2004—2012年贫困人口平均脱贫时间下降了一倍以上。如按高标准贫困线,城乡总体和农村贫困人口到2012年平均脱贫时间分别为4.0年和6.7年。也就是说,未来如能保持目前的收入增长速度,按高低两种标准贫困线我国都可以在2019年实现全面消除绝对贫困的目标。然而,按相对贫困线计算则2004—2012年脱贫时间见则分别从13.2年上升到17.5年和从24.5年上升到29.1年。从表2最后一列可以看出,这种上升的趋势发生在2007年后。

从区域层面来看,①无论是采用哪种贫困标准线,

西部、中部、东北和东部地区(以下简称四个地区)东部地区包括北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建和广东,中部地区包括河北、河南、江西、湖北、安徽、山西、湖南和陕西,西部地区包括四川、新疆、云南、贵州、甘肃、广西、内蒙古、海南和重庆,东北地区包括吉林、黑龙江和辽宁。

贫困发生率依次降低,不同地区的反贫效果差异较大。如按低标准贫困线,四个地区2012年的城乡总体贫困发生率分别为12.01%、9.05%、8.83%和2.94%,樣本期内分别下降了46.30%、54.73%、48.84%和70.03%。由此可见,西部地区和中部地区的贫困状况依然十分严峻,因此,当前的扶贫政策应该更加倾向于这些地区的贫困人口。②尽管东部地区贫困规模相对较小,但其贫困人口收入结构改善程度较低,呈现减贫效应幅度与收入结构改善程度并不一致特征。具体地,按低标准贫困线,东部地区的P1和P2指数在样本期内仅分别下降了2.13%和1.11%,而同期下降最快的中部地区则减少了6.31%和3.63%。此外,若按相对贫困标准线,东部地区多数省份的三种相对贫困的FGT指数呈上升趋势。因此,这进一步说明,制定扶贫政策需要对区域之间、区域内部区别对待,如西部地区重点在于减少绝对收入贫困,而东部地区侧重于相对贫困问题。

从重点省份来看,2004—2012年河南、江西、吉林、四川和陕西五省的三种FGT指数一致快速减小,减贫效应较高,但北京、天津和上海的贫困程度和贫困深度指数上涨,收入结构趋于恶化。按高标准贫困线,当前的云南(20.7%)、重庆(19.3%)、广西(19.3%)、安徽(19.2%)和海南(17.5%)作为贫困发生率最高的五个地区,扶贫攻坚任务十分艰巨,需要得到更多的政策支持。概括而言,我国城乡绝对贫困人口数量快速减少,相对贫困人口规模有所上升;城乡和区域、绝对与相对贫困程度及其变化较不一致,城市绝对贫困人口规模较小,相对贫困规模较大而农村地区绝对和相对贫困人口规模都较大;西部地区贫困现象相对严重,中部地区脱贫效应最大、脱贫速度最快,东部地区贫困人口收入结构矛盾较为突出;我国贫困发生率变化对贫困线变动比较敏感,贫困人口收入分布较为集中于贫困线附近。

2.2城乡贫困变动的特征分解:个体特征与家庭状况

按户主和家庭特征细致分解贫困发生率可以从微观层面认识贫困变动的影响因素,为我们掌握当前贫困人口的构成提供参考,也有助于识别哪些人群和家庭的脱贫需求更加急切。为此,本文从家庭规模、家庭孩子数、教育、年龄、性别、工作经历和保险状况等方面分解贫困变动,具体结果见表2。

教育程度是贫困形成的重要影响因素之一。一般而言,教育程度越低越容易陷入贫困状态。本文以户主初等(包括文盲、私塾、小学和初中水平)、中等(普通高中、职业高中、中专和技校)和高等(大学专科、大学本科及研究生)三种文化教育程度等级分解贫困变动。从静态上看,按低标准贫困线,2012年初等、中等和高等三个层次教育水平家庭的贫困发生率为12.7%、1.8%和0.5%,反映了受教育程度越高,贫困发生率越低,贫困规模和贫困范围越小。其它年份也具有相同的结果。按高标准贫困线,各教育层次人口比重基本不变,但贫困发生率和贫困人口比重均有所增加,其中变化最大的初等教育水平家庭贫困发生率增加了1.4%,反映了教育水平较低的群体对贫困线标准的变化更为敏感。从动态上看,无论是哪种贫困标准线,贫困发生率比重在三种受教育程度层次中是唯一提高的,反映了该层次人群并未如中高等教育人群一样享受同样的收入增长;值得注意的是,高等教育陷入贫困的人口比重也增加了5.9%。

从健康状况与贫困变动来看,健康状况越好陷入贫困困境的可能性越低,因不健康状况成为贫困的人口比重显著增加,健康问题是导致贫困现象的重要原因。2004年处于不健康状态户主中,按低标准贫困线,贫困发生率为22.9%;按高标准贫困线,贫困发生率上升到37.9%。两者比健康状态户主的贫困发生率分别高达17.4%和181%。到2012年,三种健康状态人群贫困发生率都下降了,按高标准贫困线,下降幅度更加显著,其中,健康状态人群最为明显,下降幅度为144%。贫困状态随着健康状态变差而递增的趋势并未发生改变。值得关注的是,无论是按哪种贫困标准线,处于健康状态人群的贫困发生率比重和贫困人口比重都有所上升。

从家庭规模和贫困变动来看,家庭规模越大陷入贫困可能性越强,贫困人群主要分布在4—6人的家庭中,家庭規模越小减贫效应越小。2004年按低标准贫困线,家庭规模小于3人和4—6人贫困发生率分别为105%和221%,当规模大于7人时,则增加到261%;按高标准贫困线,则分别增加52%、100%和97%。罗楚亮[17]对2007和2008两年家庭追踪调查数据分析也发现,家庭规模扩大陷入贫困状态的可能性会升高,但本文发现家庭规模较大的贫困发生率对贫困线标准更为敏感,表明新增家庭成员致使家庭人均收入分布更加集中于低贫困线附近。到2012年,无论按哪种贫困线标准,三种家庭规模类别的贫困发生率都下降了,家庭规模最小下降幅度最小;4—6人家庭规模类的贫困发生率和贫困人口比重下降最为明显。

从子女数与贫困变动来看,无子女是家庭陷入贫困的重要原因,有无子女呈现明显的差异特征。无论按哪种贫困标准,无子女户主的贫困发生率都是最高的,其中2007年达189%,到2012年依然高达127%,并且贫困人口比重增加了253%;而子女数在1、2和大于3个情况的贫困发生率则为50%、74%和22%。

从工作经历与贫困变动来看,非农工作经历非常有助于农户脱离贫困。按低标准贫困线,2007年贫困发生率最高的是“目前务农,没有过非农工作”的户主,高达359%,此外“目前务农,曾经有过非农工作”和“从未有过工作”的户主贫困发生率分别为273%和200%,而“目前从事非农工作”和“目前没有工作,曾经有过非农工作“的户主贫困发生率仅为14%和40%,可以看出,非农工作经历对减贫十分重要。到2012年,“目前没有工作,而且只务过农”户主成为贫困发生率最高的群体,高达391%,较2004年上升了148%;不管是否有过非农工作,“目前务农”的户主贫困发生率都下降了,尤其是“曾经有过非农工作”经历的户主,进一步地从贫困变动也说明,农民外出从事非农工作的经历有助于减贫,但这种减贫效应随着贫困标准的提高而下降,外出务工的减贫效应在逐渐下将,罗楚亮等[17]认为这源于外出行为对不同收入组人群具有不同的收入增长效应,在高标准贫困线下,“找到一份好工作”才能显著地降低贫困发生率。但我们发现过去的非农工作经历也有助于减缓回乡务农农民的贫困状态,“有非农工作经历,目前务农”的贫困发生率显著高于“曾经务农、目前从事非农工作”农民群体的贫困发生率,表明一方面要创造更好的条件让广大农民从事非农工作,尤其是“有一份好的工作”,但更重要的是保护他们长期具有一份非农工作,且能够成为城市市民。

从医疗和社会保险与贫困变动来看,养老保险的减贫效应要高于医疗保险,是否参加医疗保险户主间的贫困发生率差异不大。按低标准贫困线,2009年参加了医疗和社会保险户主贫困发生率为109%和86%,到2012则变动为87%和48%,分别下降了22%和38%。尽管是否参加过医疗保险对贫困发生率影响较小,但贫困人口群体还是主要为没有医疗保险者。然而,参加养老保险的反贫效应就较为明显,2012年参加了该保险的贫困发生率仅为48%,是没有参加的一半。但是农村地区医疗和

养老保险的反贫效应明显低于城市地区,这可能新型农村医疗合作和养老保险金额较少所致。

2.3城乡贫困变动的成因分解:增长效应与分配效应

图1住户实际收入增长率曲线,描述了不同时期经济增长对不同人群的惠及性。从中可以看出,2004—2012年城乡总体、城市和农村大部分收入阶层的收入增长都保持高速增长,仅收入水平低于10%的人群的收入增长率小于10%,但不同收入群体的收入增长并不均匀,最贫困人口群体的收入增长较低,低收入群体的收入增长速度低于高收入群体的收入增长速度。也就是说,中低收入阶层从中获得惠及性不及高收入阶层,增长的亲贫性和包容性不强。此外,城乡之间及各自内部居民收入差距逐渐拉大,造成贫困人口相对收入持续下降。

具体地:①从城乡总体来看,收入两端阶层的收入增长曲线向升,而收入水平排列在30%—90%人群的收入增长率较为平稳地保持在10%左右,反映了从高、中等和低收入三阶层获得增长惠及性是递减的,尤其是极端低(高)收入阶层的收入增长相对较慢(快),拉大了收入差距,进而扩大相对贫困规模。②从城市来看,收入水平排列在10%—90%人群的收入增长率曲线平稳向下,说明城市经济增长具有一定的亲贫性但并不明显,而收入阶层两端也存在与城乡总体具有相同特征。③从农村地区来看,各阶层收入增长率差异较大、分化严重,整体上高于城市地区,增长率曲线呈明显的上升趋势。

为什么不同地区和不同阶段减贫进程出现不平衡发展?上述各阶层的收入增长和收入分配变化对城乡贫困变动起着怎样的作用?为此,本文借助“经济增长-收入差距-贫困变动”三角分析框架进行详细考察,详细结果见表3,从表中可以得到如下三个基本结论:

第一,我国贫困发生率大幅度下降主要源于快速的收入增长,但不断恶化的收入分配部分抵消了收入增长的减贫效应,而收入增长与收入分配共同作用的反贫效应还不明显。按高低两种贫困标准线,2004—2012年收入增长使我国城乡贫困发生率分别下降了18.64%和12.10%,而收入分配恶化状况使贫困发生率上升了052%和476%,且2007年后这种影响更加显著,这一结论与沈扬扬[8]发现2007年以前这种影响较小不同,即农村内部收入差距扩大对贫困影响力度更强。

第二,高标准贫困线下,收入增长效应具有更好的作用表现,城乡、城市和农村三者的增长效应分别比低标准贫困线高出654%、241%和1215%,对贫困深度较深的人群而言,分配效应的不利影响更为突出,表明贫困标准的提高将增强收入增长和收入分配对贫困指数的影响,但作用方向并不一致。同时,从低标准到高标准贫困线,增长效应的变化明显大于分配效应的变化,这与沈扬扬等[11]的结论一致,但万广华等[1]则认为在不同贫困线下经济增长和收入分配对贫困指数影响的相对程度并不敏感。这就意味着经济增长惠及性主要集中于“相对富裕”的贫困人口,最贫困人群难以通过经济增长逃离贫困状态。

第三,按相对贫困线,城乡和城市分配效应显著为正,系数值分别高达31.17%、30.70%和31.84%,其拉升贫困率的作用明显高于收入增長的反贫效应。总之,收入增长在城乡间都导致贫困程度下降,但最贫困人群收入始终固化在最低收入区间,收入分配恶化已成为贫困减缓的阻碍因素,尤其是对贫困程度较高的群体更加突出,收入差距越大,低收入群体获得的增长惠及性越低,究其原因,主要在于政府扶贫过程中的“劫贫济富”分配资源行为[11,16],也因为开发式扶贫难以惠及到最贫困人口群体。因此,未来攻坚脱贫更应重视这些最低收入群体,缩小贫困人口内部的“相对差别”。

2.4收入增长的影响因素

前已述及,收入增长是我国快速减贫的主要力量。为此,本文进一步从城市和农村两地区详细地讨论收入增长与个体和家庭特征之间的关系,即估计住户实际收入与户主年龄、户主年龄平方、性别、健康状况、教育程度、养老保险、医疗保险、家庭规模、家庭规模平方、子女数和工作经历之间的关系系数,并引入地区固定效应控制地区差异的影响。

从家庭特征与住户实际收入来看,表4显示,家庭规模对实际收入影响系数显著为正,农村和城市的弹性系数分别为0.18和0.08,说明家庭规模促进城乡居民收入增长的边际作用存在差异;家庭规模平方的系数显著为负,结合来看,家庭规模这一因素对于户主收入增长的影响存在倒U型曲线关系。前文一项重要结果在于,1和2个子女数家庭贫困发生率明显高于3个的,但从子女数与住户实际收入来看,我们应该更加审慎地对待前文分析结果。因为城市居民家庭子女数与住户实际收入呈现显著的正相关,而农村则为负数。换而言之,城市子女的增加对家庭经济收入具有边际贡献,而农村地区子女的增加却成为家庭负担。

从个体特征与人均实际收入来看,户主年龄因素反映了家庭的生命周期,也暗含了户主工作经验、社会资本等,由表4可知,该变量也表现出倒U型和城乡异质性特征,农村地区的系数绝对值明显大于城市,这在于农户人力资本较低缩短了生命周期。性别特征系数显示,城市和农村地区女性实际收入都显著低于男性,尤其是在农村地区系数高达0.493,这说明我国城市和农村地区都存在性别收入差异现象,在农村居民中更为严重,从而使得农村女性户主家庭更加倾向于陷入贫困状态。健康状况越良好,实际收入越高,且农村地区健康回报率明显高于城市地区。我们也发现,无论城市还是农村地区,教育程度对实际收入起着显著的正向作用,并且程度越高回报率越高,但城市地区的回报率更高。这种差异性回报率将消弱农村家庭对人力资本的投资,进而成为致贫的重要原因。以参加了医疗和社会保险户主作为参照组,没有参加和不适用两种情况户主的回归系数显著为负,结果说明,保险对于户主实际收入具有重要的保障功能,城乡之间并无明显的差异,但养老保险的作用更为明显。与从事非农工作的户主相比,当前从事务农工作和无工作者的实际收入都显著下降,通过“目前务农,曾经有过非农工作”与“目前务农,没有过非农工作”、“目前没有工作,而且只务过农”与“目前没有工作,曾经有过非农工作”对比分析,一个重要的发现就是,非农工作经历对于提高农村居民收入具有非常显著的正向作用。最后,除城市层面中的广西、河北、黑龙江、云南、四川、湖北和农村层面的重庆、广西、贵州、河北、河南、四川和云南外,其他省份地区固定效应系数均为正,说明住户收入水平在省际之间逐渐扩大。

3结论与政策建议

准确评价和理解贫困变动以及经济增长和收入分配对贫困变动的影响,详细考察当前我国贫困人口的地区分布、个体和家庭特征,对制定和实施精确扶贫政策十分重要。介于贫困水平的评估往往受到贫困线和贫困指标选择的影响,本文基于CGSS微观入户调查数据,选择三种贫困线,利用四种贫困指标,从全国整体、城乡与区域、个体和家庭特征多层次多角度评估贫困变动,也分解了贫困变动的收入增长效应、收入分配效应和交叉效应,还深入地考察了影响居民收入的微观影响因素,得到以下基本结论:

第一,总体而言,2007年后我国贫困减少幅度明显下降,这种下降与收入增长存在较大的关系;绝对和相对贫困状况依然较为严重,以13亿人口计算,按每人每年2300元贫困线,2012年我国城乡仍有约1.12亿人存于贫困状态,高于当前政府认定的7千多万。因此,新一轮扶贫工作中首先认识到我国的扶贫任务依然十分艰巨,甚至要高于当前的一些判断。在保持当前的收入增长速度和不再恶化收入分配状况下,按当前国家扶贫标准线,到2019年可以实现全面消除贫困的目标。因此,在实际扶贫工作中,各级政府部门一方面不能盲目地追求脱贫速度、层层加码考核脱贫任务,另一方面也可以适当提高扶贫标准,并加强重视相对贫困问题,尤其是贫困人口内部收入差距扩大问题。

第二,当前我国西部、中部和东北地区贫困发生率依然较高,其中,云南、安徽、重庆、广西和海南等5省贫困现象最为严重;东部地区贫困人口收入分配状况未能得到改善,特别是北京、天津和上海的贫困程度和贫困深度指数上涨。因此,西部地区由于内生发展动力相对弱、贫困人口规模最大,需要中央政府强力支持;中部和东北部地区自然地理条件相对较好,也具有承接东部产业转移的区位优势,且收入分配阻碍减贫的作用也不显著,可以继续实施开发式扶贫,抓住承接产业转移的机遇为贫困人口创造更多的就业机会,实现“有就业的增长”;东部地区经济增长的减贫作用力度逐渐减小,而不断恶化的收入分配对减贫阻碍作用日益显现,且现存的贫困人口主要是最低贫困人口,难以获得经济增长的惠及性,应更加注重收入再分配、突出社会保障扶贫,让其分享经济发展的成果。

第三,教育程度越高、健康状况越好、家庭规模越小,陷入贫困困境可能性越低,生养子女、非农工作经历和养老保险非常有助于贫困人口脱贫。换言之,加大普及基础和技能教育、提高医疗和养老保障是减轻贫困的重要手段。尤其是,应帮助贫困人群获得非农工作,对于其提高劳动收入和提升综合发展能力都较为明显的作用。另外,针对目前养老保险脱贫效应潜力较大,因此可以适当提高贫困人群的国家养老保险资助金额。

第四,2004—2012年贫困变动的收入增长效应是主要原因,但增长的亲贫性仍然有待提高,住户收入差距逐渐拉大,致使收入分配效应成为反贫困的主要阻碍;居民劳动回报在行业、地区和性别之间的存在显著的差异。因此,需要更强调减少对农民和女性的各种歧视,消除性别工资差异,提高农村地区教育和健康等人力资本投资的回报率,形成改善收入分配为重点的社会障性扶贫政策体系。

(编辑:田红)

参考文献(References)

[1]万广华,张茵. 收入增长与不平等对我国贫困的影响[J].经济研究,2006(6):112-123.[WAN Guanghua, ZHANG Yin. The impacts of growth and inequality on poverty dynamics in China[J]. Economic research journal, 2006(6): 112-123.]

[2]ZHANG C, XU Q, ZHOU X, et al. Are poverty rates underestimated in China? new evidence from four recent surveys[J]. China economic review, 2014,31: 410-425.

[3]洪兴建,高鸿桢. 反贫困效果的模型分解法及中国农村反贫困的实证分析[J].统计研究,2005(3): 40-44. [HONG Xingjian, GAO Hongzheng. Decomposed model of antipoverty and the evidence in China[J]. Statistical research, 2005(3): 40-44.]

[4]GUSTAFSSON B, YUE X. Rural peoples perception of income adequacy in China[J]. China agricultural economic review, 2012,4(3): 264-280.

[5]CHEN S, RAVALLION M. More relativelypoor people in a less absolutelypoor world[J]. Review of income and wealth, 2013, 59(1): 1-8.

[6]张全红,张建华. 中国农村贫困变动: 1981—2005[J].统计研究,2010(2): 28-35. [ZHANG Quanhong,ZHANG Jianhua. The dynamics of Chinas ruralpoverty:1981-2005[J]. Statistical research, 2010(2): 28-35.]

[7]S,EKER S D, JENKINS S P. Poverty trends in Turkey[J]. The journal of economic inequality, 2015,13(3): 401-424.

[8]SHUJIE Y, ZHANG Z, HANMER L. Growing inequality and poverty in China[J]. China economic review, 2004,15(2): 145-163.

[9]ZHANG Y, WAN G. The impact of growth and inequality on rural poverty in China[J]. Journal of comparative economics, 2006, 34(4): 694-712.

[10]朱农,骆许蓓. 收入增长、不平等和贫困——中国健康与营养调查数据分析[J].中国人口科学,2008 (2): 12-23. [ZHU Nong, LUO Xubei. Income increases, inequality and poverty reduction: a case study of eight provinces in China [J]. Chinese journal of population science, 2008 (2): 12-23.]

[11]沈揚扬.收入增长与不平等对农村贫困的影响[J].数量经济技术经济研究,2012(8):19-34. [SHEN Yangyang . The impact of growth and inequality on rural poverty in China[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2012(8):19-34.]

[12]罗楚亮, 经济增长,收入差距与农村贫困[J].经济研究,2012(2):15-27. [LUO Chuliang. Economic growth,inequality and poverty in rural China[J]. Economic research journal, 2012(2):15-27.]

[13]DATT G, RAVALLION M. Growth and redistribution components of changes in poverty measures: a decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s[J]. Journal of development economics, 1992, 38(2): 275-295.

[14]INCHAUSTE G, AZEVEDO J P, ESSAMANSSAH B, et al. Understanding changes in poverty[M]. World Bank Publications, 2014.

[15]顧昕. 贫困度量的国际探索和中国贫困线的设定[J].天津社会科学,2011(1):56-62.[GU Xin. The international exploration of poverty measurement and the choice of the poverty line in China[J]. Tianjin social sciences, 2011(1):56-62.]

[16]陈宗胜,沈扬扬,周云波. 中国农村贫困状况的绝对和相对变动——兼论相对贫困线的设定[J].管理世界,2013(1): 67-77. [CHEN Zongsheng, SHEN Yangyang,ZHOU Yunbo. On the absolute and relative changes in the poverty in Chinas villages and on the setting of the relative poverty line[J]. Management world, 2013(1): 67-77.]

[17]岳希明,罗楚亮. 农村劳动力外出打工与缓解贫困[J].世界经济,2010(11):84-98. [YUE Ximing, LUO Chuliang. Rural workers and aleviate poverty [J]. The journal of world economy, 2010(11):84-98.]

Poverty change in China:during the period of 2004-2012

WANG Meichang1GAO Yunhong2

(1.School of Economics & Management, Southeast University, Nanjing Jiangsu 211189, China; 2.The Research Center of Gansu Business Development, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou Gansu 730101, China)

AbstractWith Chinas national poverty line and Asians poverty line, this paper evaluated urban and rural poverty change in China from 2004 to 2012 based on the CGSS data. It decomposed the poverty change on the urban and rural areas and family characteristics perspective. It investigated the role of income growth and income distribution on the poverty change. Besides, this paper analyzed the influence factors of income with the econometric models. The results showed that: the absolute poverty decreased rapidly, however the relative poverty population increased. The poverty change was very different in eastern provinces and western provinces in China, the poverty rate was higher than the national average level about 3.41% and 0.22% in western region and middle region in China, respectively; as for the eastern region, it had less poverty population, but the income gap between poverty people became more and more serious. Although the impact of economic growth on reducing poverty was strong, we should focus on the obstacle of poverty reduction that was the income gap between urban and rural people. Lastly we found that

nonagricultural work experience in urban area,gender difference and education level were

the key factors to affect income. In a word, we suggest that the policies of antipoverty should aim at the rural people with less education level and with larger family size,especially femal rural households in western region in China, and turn the antipoverty policy to the social securityoriented aspect; for the central region, we should keep the developmentoriented poverty alleviation policy. At last, we suggest that the national poverty line should be up to the ‘US$ 1.5 for each people each day.

Key wordsPoverty Index; Poverty Decomposition; CGSS; Economic Growth; Income Distribution