福建省随迁老人的养老需求现状及服务对策研究

陈盛淦

(福建江夏学院公共事务学院,福建福州350108)

福建省随迁老人的养老需求现状及服务对策研究

陈盛淦

(福建江夏学院公共事务学院,福建福州350108)

随迁老人的城市生活需求包括希望政府增加他们的养老金、能够实施异地就医政策;希望社区能够多举行健康知识讲座、能够提供免费全身体检;希望子女尊重老人的育儿观念、尊重老人爱好、减少提供华而不实的养老供给。而影响老人老人养老需求的文化根源是老人对子女的“责任伦理”,表现为老人为了不麻烦子女而降低自己的养老需求标准,隐藏或把经济支持和生活照料方面的需求降到最低,而真实的养老缺失并没有得到满足。并在此基础上提出了从政府、社区和子女层面满足老人养老需求的对策和建议。

随迁老人;养老需求;责任伦理

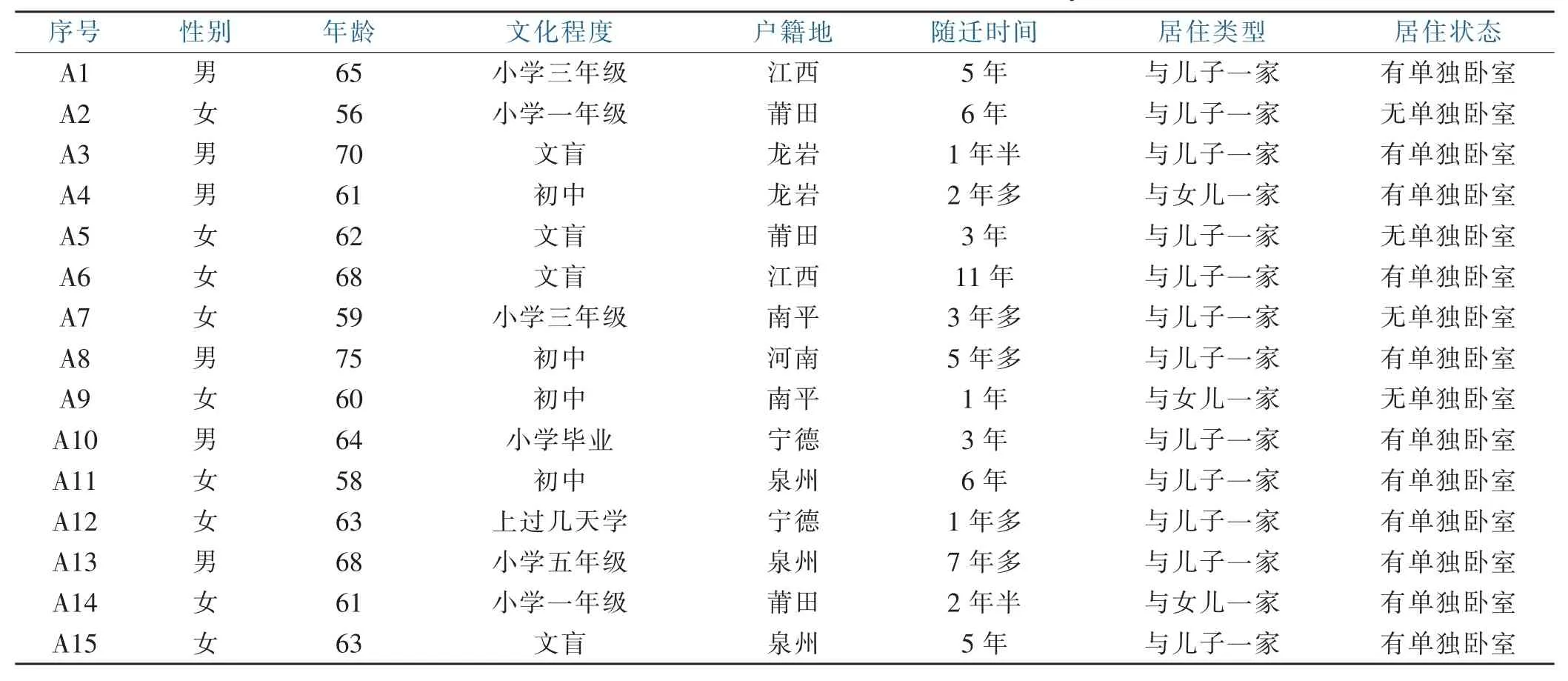

中国人口流动正经历着从家庭成员分离向家庭成员团聚的转变,家庭化流动已成趋势,由此产生的农村随迁老人正日益受到学界关注。农村随迁老人是指跟随子女进入城市并在城市生活的农村户籍老人。研究发现,老人随迁主要是为了帮助子女照顾孙辈,而老人在服务子女的同时其自身的养老问题却鲜少关注。已有研究发现老人从农村随子女迁入城市后,附着于其身的社会保险、公共服务随之式微,甚至断裂,而面向城市老人的优待福利又无法享受,因而建构一种强调流动跨越性、制度化个体主义以及多方联动的“流动的公共性”[1]。同时老人在社会救助、社会保险与社会福利等方面均与城市老人存在差距,应完善基于公民权的社会保障制度,整合现有社会保险制度并提高社会保险统筹层次[2]。已有研究更多从宏观政策出发探讨老人的养老保障的现状及问题,容易造成制度提供和实际需要的矛盾,难以精准满足老人的实际养老需求。本研究根据马斯洛的需要层次理论,对随迁老人进行半结构式访谈,按居住类型各从商品房小区、安置房小区和单位房小区,以偶遇抽样以及滚雪球抽样方法,各选取了5位55岁以上从农村随子女迁移到福州半年以上的老人,并分别以A1-A15做为个案编码并记录详细的访谈内容,详见表1,了解随迁老人在养老方面的需求状况,并以需求为导向探讨我省随迁老人的养老供给对策。

一、随迁老人的城市养老需要

需求是个体对某一具体需要满足物的指向,具有主观性和暂时性[3]。需求理论以马斯洛的需求理论应用最广,该理论以人的需要是有层次为前提,提出人的价值体系中存在五种基本需要:即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。而目前学术界一般将老人的需求分为经济支持、生活照料、精神慰藉及医疗保健等。还有在国内的政策层面,《中华人民共和国老年人权益保障法》概括出了老年人的“五个老有”的养老目标,即“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”。本研究以马斯洛的需要层次理论,对随迁老人进行深入访谈,以了解老人的五个层次养老需要的状况。

表1 访谈对象的基本情况Tab.1 The basic information of the interview object

(一)生理需要

个体都以满足自身生理、生存需要为最基本需求。随迁老人为实现最基本的“老有所养”需求需要经济保障。虽然在社会养老方面,老人达到60周岁后能享受到新型农村基本养老保险,但目前一般只能领取85元的养老金,远不能支持自身的生存需求。而老人脱离了农村场域又无法继续务农而失去了自身的劳动收入,还好老人随迁城市后在吃、住方面与子女共同生活,不需要老人支付生活费用,且在平时生活中子女会为老人添置衣物,并能够支持老人的医疗费用,让老人的生理需要基本得到满足,并较农村有了较大的生活改善。“在福州的生活条件肯定要比农村好,我在这里都变白变胖了,在这里感觉什么都不缺。我们这代人在农村穷习惯了,自身也没有积蓄,还好我儿子对我挺孝顺的,给我买这买那,我又不需要,太浪费,而且经常会不定时地给我一些钱,每次都会给一千元以上”(A6,女,随迁11年)。随迁老人在城市交往过程中了解到城里老年人的退休工资,希望国家能够增加他们的养老金,以减轻子女的养老负担。“子女给我们赡养费我们心理感觉怪怪的,想要又不好意思要。如果国家一个月能给我们城市老人退休金的一半,比如有个五六百,我觉得都够花了,就不用希望于子女的赡养,毕竟他们给一次只是一次,不像国家每个月固定时间发放。”(A13,男,随迁7年多)

(二)安全需要

随迁老人的安全需要更多为追求人身安全、生活稳定及免遭疾病等,主要指生活照料支持和医疗保障。在生活照料方面,由于老人随迁的主要动因为照顾孙辈,这就要求老人要有履行照顾孙辈的身体能力,在现阶段很多老人表示还不特别需要照料支持,但他们也表达当生活不能自理时希望子女孝顺,能够给他们提供病床前的照料支持,同时老人的这种需求更多指向儿子的支持,反映了传统的“养儿防老”、“多子多福”的思想在老人身上的延续。“人老了都会有那么一天,我们为子女操劳了一辈子,就希望他们能在我们“最后一段时间”病床前的照料,我一共生了五个子女,当时就想着这个子女不孝顺,还有其他的子女可以孝顺,另外照料真的很辛苦,如果有五个子女一起分担会好些”(A2,女,随迁6年)。在医疗保障方面,虽然近年来政府提升了社会保障领域责任意识,在农村实施了新型农村合作医疗保险制度。但这种保险制度有地域限制,老人在城市门诊看病并不能享受医疗费的减免政策。虽福建省已实现省内异地住院费用实时结算,但省外的随迁老人还得回户籍所在地报销医药费。且新农合虽部分减轻老人的医疗负担,但老人在城市的医疗自费部分仍然不菲,有些随迁老人反映他们现在有病不敢看,小病一般硬挺。老人们还表达了对健康知识的需求,并希望能够参加免费全身检查。“我们现在健康就是对子女最大的福利,因此我现在不省了该吃就吃,吃再贵都不会比吃药贵。在城市经常会有些免费体检,但就只量量血压,久了也不喜欢参加了,之前也经常和小区老人参加免费健康知识讲座,免费听还会有礼物拿,虽然媳妇说这都骗人购物的,但我就想了解些健康方面知识”(A11,女,随迁6年)。

(三)归属与爱的需要

随迁老人从农村的“熟人社会”进入到城市的“陌生社会”,失去了原有的社会关系网络。老人在城市生活中虽然也会逐渐构建同乡关系和熟人关系,拓展老人的交际圈子,但关系都只停留在表层的熟识程度。老人只把自己当做城市的的“过客”,大部分老人表示在照料孙辈的任务完成后,他们将回到农村生活,特别是那些配偶没有一起随迁的老人。农村的家才是他们心理认同上真正的家,很多老人表示在子女家就像是个局外人,心理和行动上都感到拘束,还得面对代际间的家庭矛盾和冲突。特别在繁杂、琐碎的养育过程中难免与子辈产生育儿方面的矛盾,甚至会发生激烈的冲突,强化随迁老人在子女家“局外人”的身份认同感。当然老人们都表示“家和万事兴”,遇到忍让的处事之道,也了解“家家有本难念的经”,家庭矛盾的普遍性。在城市生活,他们心理上并不想真正地融入城市社区,参与社区政治、社交活动。老人们表示他们更希望能够经常给他们“放一段时间假”,回到农村与亲朋好友相聚。访谈中也发现,老人们能够充分利用免费的电话沟通、微信的语音聊天等保持与原有农村关系的互动。“虽然我现身在福州,但农村家里发生的邻里小事我都清楚,因为我这手机有5个亲情电话,打长途随你打都免费,我每天都要和我家老头子打一两个小时电话,还有我的姐妹亲戚等,如果能再多几个免费电话就好了”(A5,女,随迁3年)。

(四)尊重的需要

尊重是自尊、认可和贡献的统一体,分别代表了“我对自己”、“他人对我”和“我对他人”的三重关系。而在这三者中,老人谈得主要是“他人对我”认可方面的尊重。为了获得他人的认可,随迁老人在城市生活中不断再社会化。很多老人表示为了缩小自身与城市居民的差距,他们在穿着打扮上更注重时尚,同时学会家用电器、厨房用具、电脑网络等的使用方法,以及健康饮食和育儿观念等方面的知识,以减小与子女间的代沟[4]。在家庭生活中,老人最看重的是子女对他们的尊重程度,而会令老人感觉随迁最不值得的也是子女对老人的尊重程度。一方面可能与老人对子女的贡献有关,他们背井离乡,忍受陌生环境,帮忙子代照顾孙辈,为子女为家庭作出了牺牲,必须得到子女的尊重;另一方面,老人受到“老幼尊卑”等传统文化的影响更深,觉得尊重父母是子女应有的本份。因而老人在与子女的生活交往中对子女的尊重程度特别敏感。访谈中了解到,由于部分子女对老人有不尊重的语言表达,部分老人因而返回农村。“我在福州照顾孙子已六年了,这中间有哭过好几次,每次都觉得自己好贱,媳妇这么不尊重我,我还跑来这受罪做什么,孙子也上三年级了,有时对我说话也大吼大叫,不分场合的,可冷静后我也觉得儿子太辛苦了,孙子也挺粘我,学习成绩也好,想想又觉得值得了”(A2,女,随迁6年)。

(五)自我实现的需要

自我实现是人类需要的最高层次,主要指个人通过自我导向的潜力发挥,实现个人社会价值。在访谈中发现,随迁老人主要是以子女、家庭的利益作为自身价值的体现,并表示如果子女愿意生二胎,他们身体允许会再帮忙照顾孙辈,而照顾孙辈的任务完成后,他们也将继续务农、经营副业、打工等以获得收入,从而实现自我养老。多位男性随迁老人希望社会能够多创造适合他们的工作岗位,取消就业年龄限制。老人也提到他们羡慕城市老人群体,可以追求更多休闲娱乐,并以自身幸福和个人价值为目标的生活方式。“每次在广场上看到老人们在跳交际舞,就觉得他们很幸福,很自由自在,真希望也能有他们那样的生活境界”(A9,女,随迁1年)。

二、随迁老人养老需求的特点

需要只是一种潜在的需求,只有在有支付能力或者获得帮助的情况下,需要才能转化为需求。通过总结访谈中老人提到的养老需要,主要有:在政府层面,随迁老人希望增加养老金,以满足最基本生存需要;希望能够实施异地就医政策,减少看病手续;能够给60岁以上老人创造更多就业机会,增加他们收入。在社区层面,随迁老人希望能够多举行健康知识讲座、能够提供免费全身体检。在家庭层面,老人希望子女尊重老人的育儿观念、尊重老人爱好、减少提供华而不实的养老供给。

访谈中发现老人养老需求方面,总是尽量降低子女的负担。老人为了不麻烦子女而降低自己的养老需求标准,把经济支持和生活照料方面的需求降到最低。在目前医保报销有限的情况下,老人“有病不敢看,小病一般硬挺”以避免增加子女的经济负担;在精神需求上,老人不需要娱乐也会感到满足,抱着生活就是无聊平淡的思想,而把电视当作他们主要的娱乐媒介,并小心翼翼地请求子女帮忙开电脑查找他们喜爱或错过的电视节目,就怕子女不耐烦或占用子女的休闲时间;在人际交往中,老人以吹嘘子女地位、孝顺及金钱上支持,并以此作为老人个体的价值而得以满足。在“尽量降低子女负担”思想的影响下,老人会尽量隐藏或降低自身的养老需求,表象上让子女觉得家庭养老资源的供给已经足够,而事实上老人们真实的养老缺失并没有得到满足,深层的心理诉求不容易被外界发现。

虽然我国已建立了社会养老、家庭养老的养老方式,但在目前老人养老金低、社会养老亦不能满足老人精神慰藉的情况下,家庭养老成为满足随迁老人养老需求最主要的方式。老人们秉承着家庭成员之间就应该在经济、日常照料及情感慰藉等方面互相支持和帮助的代际支持观念。但在实际的养老中,老人却只强调自己对后代的责任和义务,在各方面对后代不计回报地付出[5],而在子女赡养上却尽量降低对子女的支持要求,且对子女代际支持容易得到满足。随迁老人不是被子女照料的对象,而是在减轻子女负担并在“逆反哺”着子代,老人对子女的“责任伦理”促使老人在子女需要其帮忙时,跟随子女来到城市照顾孙辈,自己却承受着城市适应压力。而当孙辈长大不需要老人照顾时,老人是以回到原居住地作为主要选择。

三、解决随迁老人养老需求的服务对策

政府、社区和家庭作为养老资源的供给主体,扮演着不同的角色和定位。目前,家庭是老人养老资源最主要的供给主体;政府是养老资源的宏观调节者,可以通过政策的制定,总体规划,以扩大随迁老人养老资源的供给;社区是随迁老人生活服务体系建设的有益补充,提供老人直接的面对面的正式支持[6]。

政府应提供随迁老人市民化的待遇,完善基于公民权的社会保障制度,建立适度普惠型社会福利,健全养老服务体系,发展老年社会服务,在养老金、医疗报销比例上更加强调公平原则,不断发展、完善和落实符合当代老年人养老需求的保障制度,简化办事程序,使城市随迁老人这类特殊群体相关的社会保障、社会福利有法可依。使随迁老人与户籍老人所享受的社会保障项目数量或类别机会均等,打破社会福利属地化管理的制度藩篱,解决随迁老人在城市领取养老金和异地医保问题,同时建议政府在劳动人口减少,社会抚养负担加重的背景下,可发展养老服务产业以提供更多适合老年人的工作岗位,满足老年群体多元、多层次的需求。

社区应根据随迁老人特点,搭建融入平台,以方便随迁老人与社区人员的交往及老人闲暇休闲活动。并利用目前在社区普遍配置的专业社工,运用社会工作方法,有针对性地解决老人城市生活适应问题和家庭关系问题,同时组织开展育儿讲座传授科学育儿知识和观念,化解老人与子代在育儿方面的分歧和矛盾,社区还需积极开展社区卫生服务,建立随迁老人的健康档案,免费为随迁老人体检,加强老人慢性病等各疾病的预防控制,常态化地开展老年人健康教育。

同住子女在提供老人必要的经济、生活照料和情感需求方面支持的同时,建议同住子女首先要尊重老人,多询问和听取老人的意见和建议,需肯定老人在隔代照料上的付出,理解老人在生活方式和思想观念与其自身的差异,包容老人在育儿方面的态度和观念,避免与老人的正面冲突,养成尊老的家庭氛围,形成良好的家庭代际关系。其次由于老人会顾虑子女的承受能力、偏好、情绪等而隐藏自己的需求,建议子女在孝敬老人时要从老人真正需要的角度,精准提供老人所需,减少资源浪费和无效供给。然后子女还应关注老人的精神需求,多关心陪伴老人,增加代际情感互动机会,这也是子代回馈老人的重点,在条件允许情况尽量使老人与配偶共同随迁。最后老人自身也需冲破传统从子居制度和继嗣制度的桎梏,培育与现代化相适应的养老伦理和思想观念,发展以自身养老需求和子女家庭利益为考虑的养老方式。

[1]芦恒,郑超月.“流动的公共性”视角下老年流动群体的类型与精准治理[J].江海学刊,2016(02):227-233.

[2]李芬.流动老年人社会保障困境及对策研究[J].福建农林大学学报:哲学社会科学版,2015(03):77-81.

[3]彭华民.人类行为与社会环境[M].北京:高等教育出版社, 2014:23.

[4]陈盛淦.随迁老人城市适应影响因素的实证研究[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2015(06):70-73.

[5]杨善华,贺常梅.责任伦理与城市居民的家庭养老:以北京市老年人需求调查为例[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004(01):71-84.

[6]刘佩瑶.城市随迁老人养老资源供给模式研究:基于广西南宁市随迁老人社会适应性的调查[D].南宁:广西大学,2015: 50.

(责任编辑:陈虹)

Study on Pension Demand Status and Service Countermeasures of the Elderly Migrants in Fujian Province

CHEN Shenggan

(School of Public Affairs,Fujian Jiangxia University,Fuzhou,Fujian 350108)

Life needs in city of the elderly migrants includes wishing government to increase their pensions and implement remote medical policy.wishing the community to hold more health lectures and provide free systemic check-up;wishing their children to respect their parenting ideas,respect for their hobby and reduce to provide slick pension supply.And the cultural rootwhich influences the pension demand of the elderly migrants is"responsibility ethics"for their children.Performance for the elderly is to lower their standards of pension demand in order not to trouble their children,or the hidden economic support and life care demand to aminimum,but their real pension loss have not been met.And on this basis,this paper puts forward the countermeasures and suggestions tomeet the needs of the elderly from the government,the community and their children.

the elderlymigrants;pension demand;responsibility ethics

D632.1

:A

:1674-2109(2017)02-0020-05

2016-10-08

国家社会科学基金项目(14BSH045);福建省社会科学规划一般项目(2015B119);福建省中青年教师教育科研项目(JAS160626);福建省自然科学基金项目(2014J01263);福建省社会科学规划一般项目(FJ2016B153)。

陈盛淦(1976-),男,汉族,副教授,主要从事老年社会学、社会保障研究。