英语专业翻译能力培养教学方式的实证研究

李 晓 旭

(云南大学 旅游文化学院, 云南 丽江 674100)

英语专业翻译能力培养教学方式的实证研究

李 晓 旭

(云南大学 旅游文化学院, 云南 丽江 674100)

采用宏观和微观相结合的原则,对英语专业本科生的授课内容(翻译理论、翻译实践和翻译批评)、教学方法和测试进行了大胆地改革,探索了培养英语专业本科生翻译能力新的复合培养模式,旨在不断提高翻译教学质量,把学生培养成应用型的复合式翻译人才,以满足我国经济发展对翻译人才的实际需求。该研究结果对我国翻译教学模式的进一步改革具有一定的启示和参考价值。

英语专业; 翻译能力; 教学模式; 复合培养模式

随着全球一体化进程的不断加快以及改革开放的深入,我国对翻译人才的需求日益增加。越来越多的专家学者开始重视翻译教学中对学生翻译能力的培养,例如穆雷[1]指出,翻译教学的核心任务就是培养学生的翻译能力,而翻译能力的培养过程就是不断强化学生的认知,使对翻译从知之不多到知之甚多的过程。那么,如何提高英语专业本科阶段翻译能力呢?本文就翻译教学的现状,采用宏观和微观相结合的原则, 提出适合英语专业生翻译能力的复合培养模式,以进一步提高英语专业教学质量,给我国翻译教学改革以借鉴。

一、 问题的提出

(一)翻译教学现状

近年来,我国的翻译教学过于强调翻译理论对翻译教学的作用,重视文体学和语篇的翻译。申连云[2]在“中国翻译教学中译者主体的缺失”一文中指出中国翻译教学中片面强调翻译理论和翻译技巧,使学生成为了注入知识的容器。王宇[3]在“关于本科翻译教学的再思考”一文中呼吁“以学习者为中心的翻译教学模式”, 培养学生批判性思维的能力。与此同时,教学方法上注重对传统方法的引申和演绎,且多为经验性的总结或反思,缺乏实证研究,以过程为导向(process-oriented)的翻译教学研究几乎为零,例如,刘全福提出的批评法”, 王喜六总结的“教学五步法”。穆雷发现国内的翻译教学计划较为混乱,课程设置随意性强,很难达到预期的教学目标。王占斌[4]的调查研究中,发现仅有37.3%的学生对翻译课的教学效果表示满意,66.6%的学生对授课的教材表示不满意,甚至有73.3%的学生表示对目前的教学方法不太满意。杨士焯针对英语专业三年级学生关心的问题,分别从学生自身知识素养、教学思想、教学方法三方面就如何提高英语三年级学生英汉翻译技能进行了分析,提出了建设性的建议。刘季春对现行翻译教学模式进行了反思,并提出了一个新的翻译教学模式——观念建构模式,这种模式为翻译教学理论与实践的结合提供了一个理想的切入点。笔者就英语专业翻译教学提出以下建议:1.翻译教学的目的有待进一步明确化。2.翻译教学方法和教学效果有待进一步提高。3.翻译理论在教学中有待进一步渗透。4.翻译教学要求学生进一步提高双语操作能力。

(二)提高翻译教学的必要性

彭娜认为, 目前国内的翻译教材的译例大多是文学体裁,学生所学的基本上是文学作品的评价标准和翻译技巧,而像科技、法律、经贸等实用文体翻译篇章少之又少,学生毕业后走入社会往往发现以前在学校学的文学翻译的技巧和经验对实际的工作并没有多大的帮助,而面对各种各样的实用文体翻译又束手无策。陶友兰指出,高校应该改变传统的翻译教学模式,让学生知道,翻译标准不仅有信、达、雅,还可以根据不同的读者、不同的要求、不同的标准、不同的文本来调整翻译标准达到翻译目的。许多专家指出,传统的纯文学人才培养模式往往脱离真正的交际语境,与社会的实际需求脱节,这不仅不利于培养学生的翻译能力,也很难满足社会和经济发展的需求。优秀的翻译人才绝不是那些持有所谓的翻译证书或英语四、八级证书的英语学习者,而是经过专门的翻译训练,具备较高翻译学科文化素养和实际翻译能力的应用型复合式翻译人才。

因此,我国高校外语专业的翻译教学应尽快调整翻译教学思路,更新教学内容,改变教学方法、手段和评估标准,除了强调翻译理论和技巧的同时,还应进一步加强学生对各类实用文体的翻译能力,满足我国经济快速发展市场实际能力的需求。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究的受试对象为云南省丽江市某高校2012级英语专业学生56人,其中男女人数分别为47和9,平均年龄为21岁。受试对象的年龄阶段,所处的专业学习环境和校园环境相同,且英语翻译课程均为同一教师讲授。

(二)研究步骤

从2014年9月15日开始持续到2015年7月18日,包括三个阶段:笔者对英语专业三年级学生上学期的翻译成绩进行了前测和调查,然后对下学期的英汉翻译课程(40课时)进行了课程内容设置,最后对学生的翻译成绩进行后测和调查。

1.课程内容设置与教学模式

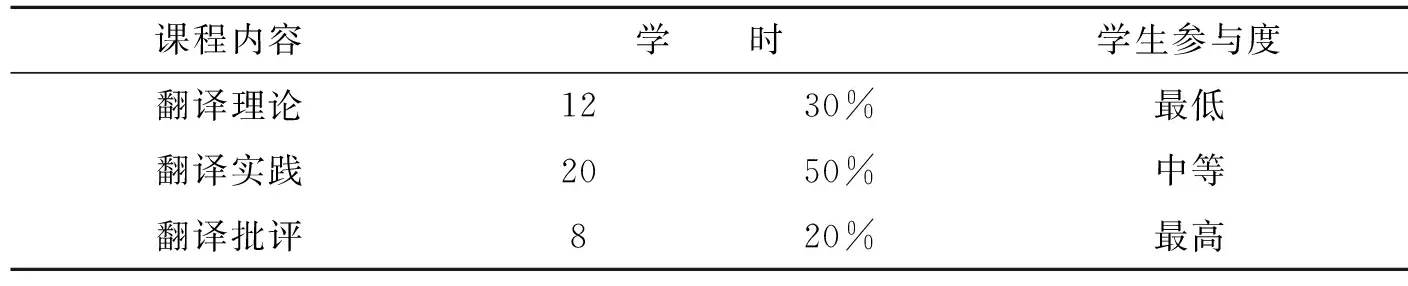

课程内容设置主要围绕三个层面对学生进行翻译能力的培养(见表1), 以实现学生翻译能力的提高和翻译教学的培养目标:(1)学生对翻译本体的认知能力(2)对翻译客体的驾驭能力(3)对翻译行为的自我认知与调控能力。

表1 课程内容设置的三个层面

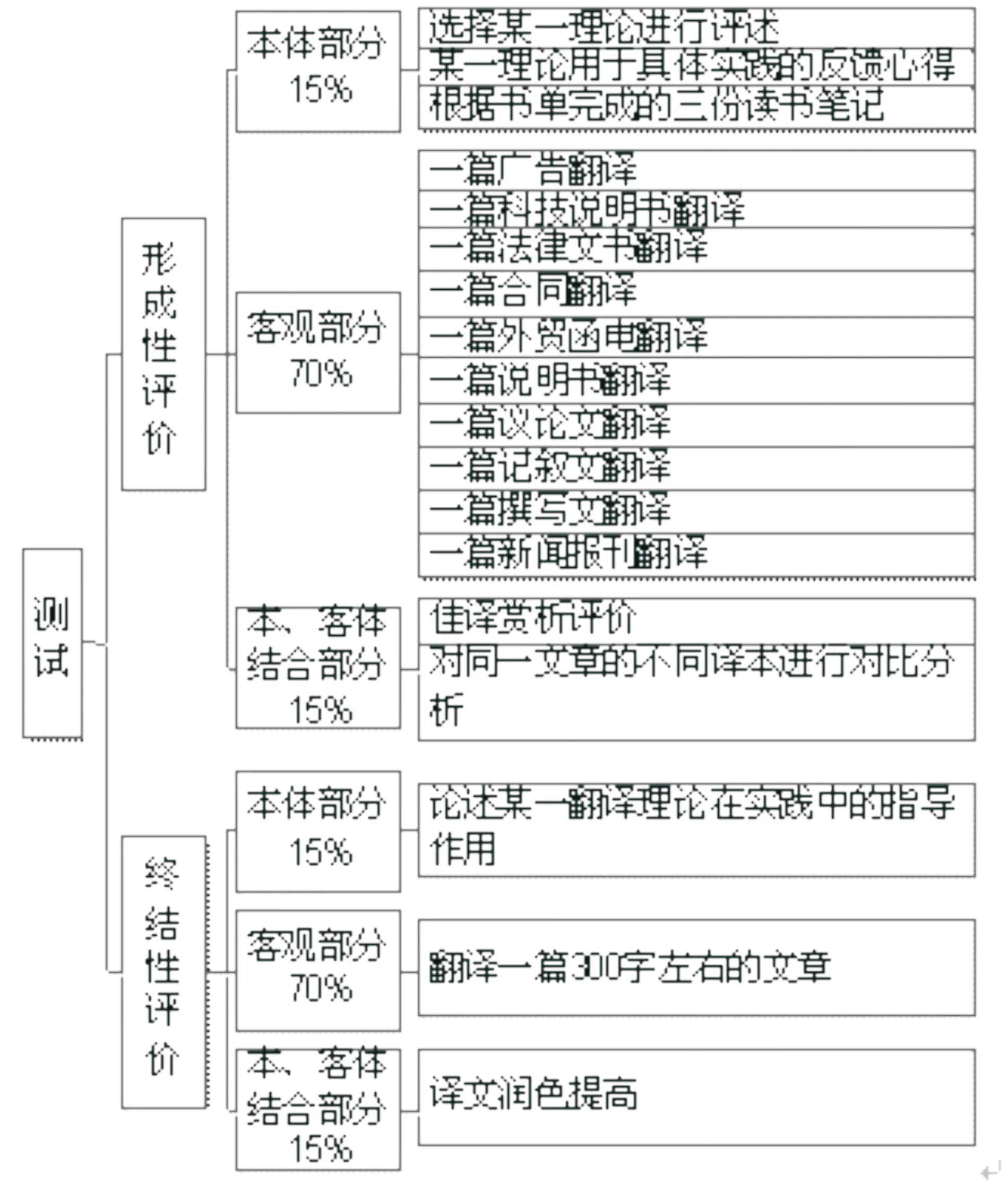

2.测试

期末采取形成性评价和终结性评价相结合的方式对学生翻译能力进行评估,具体见图1。

(三)研究方法

本研究以Vygotsky(维果斯基)的建构主义理论为依据,改变教师传统的教学模式,以学生为主体,提高学生的实际翻译能力为宗旨,从翻译理论、翻译实践和翻译批评三门课入手,不断激发他们的翻译学习兴趣,充分培养学生的创造性思维、发散性思维和批判性思维,具备满足各种文体翻译的翻译能力,以适应将来社会经济发展对翻译人才的需求。

1.翻译理论

翻译理论能力的培养主要以主题模块授课为主,课堂上,教师首先对相关模块进行讲解,然后让学生采用交流读书心得的方式发表看法, 教师再进行补充;其次,教师要求学生课下选择某一理论进行评述以及上交这一理论用于具体实践的反馈心得;教师选定话题并指定相关参考书目,让学生自主阅读总结归纳三份读书笔记,并告知学生这三份读书笔记将纳入期末形成性评价范围之内。

图1 学生期末测试成绩构成

2.翻译实践

首先,教师指定参考书目让学生课下阅读并要求完成相应的翻译练习,这些练习包括句子翻译和篇章翻译,其中篇章翻译涉及各种文体,包括广告、科技,合同、贸易、法律、新闻等各种体裁,并于期末上交其中10篇译文。其次,在课堂上,教师主要采用让学生对做过的翻译练习发问的方式进行,教师再针对普遍性的问题进行讲解和总结,帮助学生理解并领会各种翻译中的翻译技巧,根据不同的文体采用不同的翻译技巧,调整翻译以达到翻译的目的。

3.翻译批评

教师首先选择公认的好译文让学生进行赏析评价,然后让学生对同一文章的不同译本进行对比分析,并说出每个译文版本的优缺点,最后纳入期末考核。 此部分因为学生可以充分表达对译文的看法,因此争论最多,但是积极性也最高。

(四)实验结果

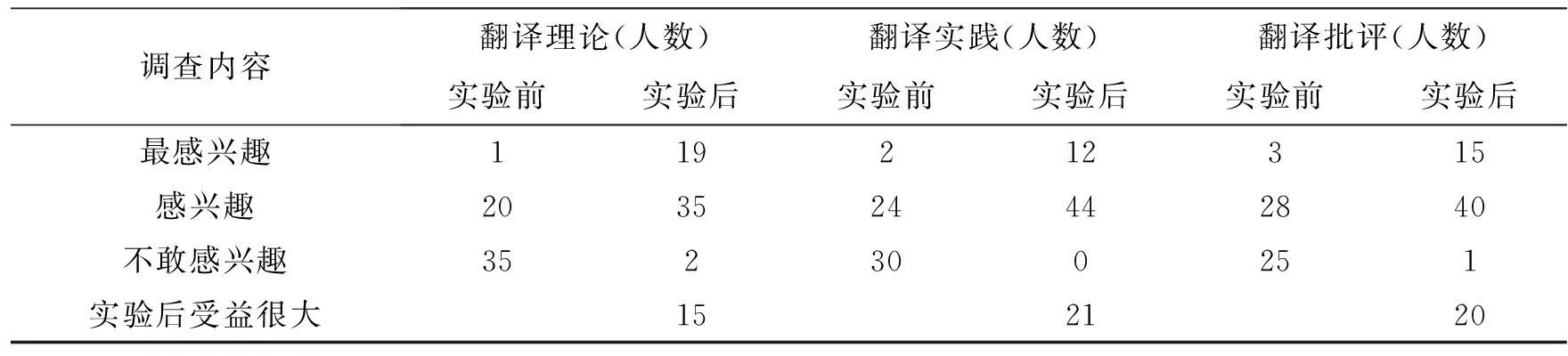

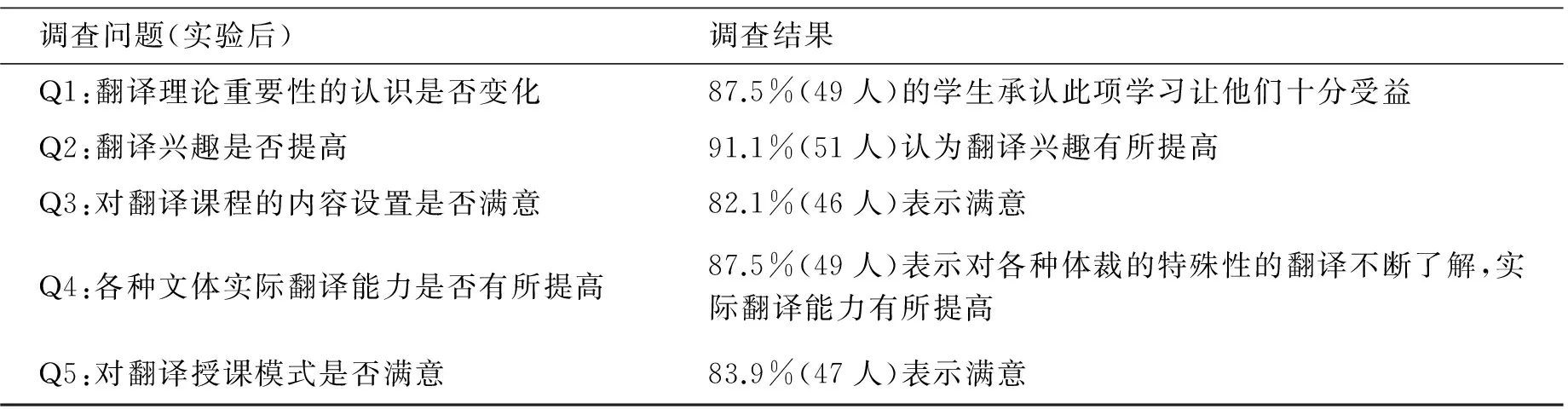

课程结束后,通过考核2012级英语专业学生翻译能力,平均成绩从78.94提高到82.16,p值为0.02,差异显著(见表2)。访谈与调查结果(见表3、表4)表明:大部分学生实验前排斥翻译理论,实验后由极端片面转为较客观实际,87.5%的学生承认了翻译理论的重要性,91.1%的学生认为翻译兴趣得到了提高,87.5%(49人)表示对各种体裁的特殊性的翻译不断了解,实际翻译能力有所提高,82.1%和83.9%的学生对翻译课程的内容设置和授课模式表示满意,由此可见,这种课程内容的设置和培养模式在翻译教学中的可行性。

表2 课程实验成绩分析

表3 实验前后访谈与调查结果统计

表4 实验后调查问题及结果

三、培养策略

(一)加强翻译理论习得,系统性与选择性相结合

吕俊和侯向群将翻译理论的功能总结为:解释功能、预测功能、批判功能、认识功能、方法论功能、实践与检验功能。刘传珠认为翻译理论教学可以帮助学生提高对翻译的认识,并在此基础上提高翻译实践的能力和水平。翻译理论习得对培养学生对翻译的认知能力至关重要,因此,教师要重视学生的翻译理论培养。

翻译理论的讲授要注意系统性,这要求教师要引导学生了解翻译理论的系统知识, 一方面帮助学生形成正确的翻译观,一方面加强理论对实践的指导,减少实践中的随意性和盲目性。同时, 在讲授各种翻译理论时,做到客观评价。除此之外,翻译理论的讲授还要注意选择性,孙雪瑛和马铁立[6]指出翻译理论的选择,不仅要照顾学生的知识结构现状,还要考虑本科阶段的教学目的。

(二)重视实践,着实提高学生的翻译操作能力

黄忠廉和李红青[7]提出,教师在翻译教学中一定要重视实践环节,贯彻实践性原则。长久以来,我国翻译教师在讲授翻译的课程中更注重文学翻译理论,布置的作业也大多是文学翻译材料,这种翻译内容上的倾斜必定会导致学生翻译认识和翻译实践上的偏差,但是,学生毕业之后翻译的大部分却是实用文体材料,而非文学翻译。因此,教师在翻译教学中不要过于强调文学翻译,而应注重加强各种文体的翻译训练,教会学生根据不同文体调整翻译标准达到翻译目的,以适应就业需求。

总之,教师要想使学生获得综合的复合翻译能力,就必须在微观上重视对学生翻译理论、翻译实践和翻译批评的培养,在宏观上还要时刻关注翻译本体、翻译客体和翻译主体这三个层面。

本研究还有一些待解决的问题,在课程内容设置上需要进一步调整各部分的比例,以实现教学目标。

[1] 傅雷.中国翻译教学研究[M].上海:上海外语教学出版社,1999.

[2] 申连云.中国翻译教学中译者主体的缺失[J].四川外语学院学报,2006,(1):136.

[3] 王宇.关于本科翻译教学的再思考[J].外语界,2003,(1):17.

[4] 王占斌.关于英语专业翻译教学的调查与研究[J]. 上海翻译,2005,(1):32-35.

[5] 陶友兰.翻译目的论观照下的英汉汉英翻译教材建设[J].外语界,2006,(5).

[6] 孙雪瑛,马铁立.高校英语专业翻译教学论析[J].齐齐哈尔大学学报,2005,(3):112-114.

[7] 黄忠廉,李红青.翻译教学:需要建立开发意识[J]. 外语教学,2004,(1):52-55.

(责任编辑:高 曼)

10.3969/j.issn.1009-2080.2017.01.024

2016-11-23

李晓旭(1984-),女,辽宁抚顺人,云南大学旅游文化学院讲师。

H319

A

1009-2080(2017)01-0101-04