再論表意文字與象形信仰

夏含夷

(美國芝加哥大學)

1936年到1940年期間,顧立雅(Herrlee G. Creel)和卜弼德(Peter A. Boodberg)都發表了文章討論中國文字的性質。顧立雅以爲中國文字基本上是表意的。與之不同的是,卜弼德以爲書寫只能代表語言,因此所有的文字基本上是表音的,中國文字也不例外。距卜弼德第二篇文章發表,已經過去了75年,這次辯論一直被視爲西方漢學最有名的辯論之一。西方語言學家多半都以卜弼德的觀點爲定論,然而中國文字的歷史既悠久又複雜,完全值得重新討論。雖然我們不一定能够提出新的意見,但是至少可以更清晰地分析舊説。本文指出中國文字中的象形字、指事字和會意字本來都起着表意作用,並且不少形聲字也有表意的基礎。

本文標題套用了西方漢學最有名的辯論之一的文本標題,即卜弼德(Peter A. Boodberg,1903—1972)所作《表意文字還是象形信仰?》。*Peter A. Boodberg, “‘Ideography’ or Iconolatry” T’oung Pao 35 (1940): 266-288.該文於1940年發表,中止了卜弼德和顧立雅(Herrlee Glessner Creel,1905—1994)持續四年的學術辯論。顧立雅1936年於權威學刊《通報》上發表了題作《有關中國表意文字的性質》的文章以後,1937年卜弼德在新刊的《哈佛亞洲研究學報》上發表了《有關古代漢語演變的一些初步概念》一文,反駁顧立雅的觀點。1938年,顧立雅又在《通報》上對卜弼德的文章作了回應,即《有關古代漢語的表意部件》。*Herrlee Glessner Creel, “On the Nature of Chinese Ideography,” T’oung Pao 32 (1936): 85-161; Peter A. Boodberg, “Some Proleptical Remarks on the Evolution of Archaic Chinese,” Harvard Journal of Asiatic Studies 2 (1937): 329-372; Herrlee Glessner Creel, “On the Ideographic Element in Ancient Chinese,” T’oung Pao 34 (1938): 265-294.然後,卜弼德又在《通報》上發表了《表意文字還是象形信仰?》。在那以後,因爲顧立雅和卜弼德兩個人都引用古蘇美爾文字證據來討論他們的觀點,所以《通報》的編者伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)宣布這一場辯論已經超出《通報》的學術範圍之外,因此卜弼德的文章就作爲當時辯論的終結。然而,在西方漢學界,到了20世紀80年代這個辯論又被重新提起,然後又持續幾十年,一直到現在都没有定論。

1936年,顧立雅剛從北平回到芝加哥,他擔任了芝加哥大學第一個漢學教授。顧立雅在北平留學將近四年(1932—1936),在北平的時候他師從當時北平國立圖書館金石部主任劉節(1901—1977)先生。顧立雅住在北平的時候認識了不少當時年輕的古文字學家和考古學家。在1986年發表的一篇回憶録裏,他提到了董作賓(1895—1963)、梁思永(1904—1954)、容庚(1894—1983)、顧頡剛(1893—1980)、商承祚(1902—1991)、孫海波(1911—1972)、唐蘭(1901—1979)、湯用彤(1893—1964)以及“其他許多”同仁。*Herrlee G. Creel, “The Birth of The Birth of China,” Early China 11-12 (1985-1987): 2.顧立雅的主要研究範圍是中國古代文化史,語言學方面没有受過專門訓練。住在北平的時候,他還訪問了當時正在進行田野考古發掘工作的安陽,在《通報》上發表第一篇文章的重要目的之一就是爲了給西方學術界介紹當時剛剛開始釋讀的甲骨文材料。

卜弼德對甲骨文的發現不像顧立雅那樣感興趣。在其第一篇文章的開端,卜弼德承認了考古發現會起到啓發作用,可是緊接着就否認了這一點,謂:

這些新發現對研究中國古文字學的關鍵問題,即字與詞的關係,是一個障礙。*Boodberg, “Some Proleptical Remarks on the Evolution of Archaic Chinese,” Harvard Journal of Asiatic Studies 2 (1937): 329.

卜弼德也一點不重視中國國内的古文字學研究,特别是較之西方“科學”的古文字學而言,他繼續説:

在研究古代“表意”文字的時候,音韻學家和文字學家會采取不同的做法並不奇怪。就連在埃及學和蘇美爾學領域,我們也經常遇到同樣的現象,然而這些學術領域的優秀文字學成果已經最大限度地降低了這樣分野所造成的影響。不幸的是,在漢語研究中,我們現在剛剛開始建立一個語文學的做法,音韻學和文字學的分别對科學的發展仍然是一個障礙。

卜弼德又説,中國學者根據文字學立説是可以理解的,可是“西方文字學家這樣做是不能接受的”。*Boodberg, “Some Proleptical Remarks on the Evolution of Archaic Chinese,” Harvard Journal of Asiatic Studies 2 (1937): 329 n. 1.卜弼德把顧立雅的説法稱作“不能成立的論點”,一點也不接受:

顧立雅博士在1936年《通報》上發表的《有關中國表意文字的性質》一文提出中國文字的“表意”特徵,反對從“音韻學”視角研究古文字。此文文筆流暢,可是毫無學術根據。伯希和教授的按語正當地譴責了顧立雅將書寫和活着的語言分别開來的習慣。除了作者這一不能成立的論點以外,我們還應該反對貫穿他文章的(也是西方漢學經常用的)普遍趨向,即以爲中國人的書寫發展,就像中國很多其他文化因素的演變一樣,利用了某些玄妙的倫理,使之與其他人類文化相區别。*Boodberg, “Some Proleptical Remarks on the Evolution of Archaic Chinese,” Harvard Journal of Asiatic Studies 2 (1937): 330-331 n. 2. 卜弼德提到“伯希和教授”是指伯希和在顧立雅文章後頭附加的討論,即Paul Pelliot, “Brèves remarques sur le phonétisme dan l’écriture chinoise,” T’oung Pao 32 (1936): 163-165。

近幾十年以來,此場辯論還在持續,卜弼德的觀點和論調反復被人提起。在1984年,德范克(John DeFrancis,1911—2009)著書辨别中國語文的“事實”和“幻想”。關於中國文字,他説:

我實在受不了有人誤解中國文字爲“象形文字”,這就像是利用占星術來談天文學那樣糊塗。因爲人們對漢語有這樣的誤解,所以對全世界文字的性質的認識仍然有誤,這也讓人無法忍受。*John DeFrancis, The Chinese Language: Fact and Fantasy (Honolulu: University of Hawai’i Press, 1984), p.111.

德范克著《中國語文: 事實與幻想》出版以後不到十年,陳漢生(Chad Hansen)在亞洲學權威學刊《亞洲學學報》上發表了題作《中國表意文字和西方概念》的文章,導致俄亥俄州立大學日文教授安戈(J. Marshall Unger)發表一篇公開的《給編者的信》,頭兩段的目的是警告“不是語言學專家的讀者”:

看到《亞洲學學報》1993年5月刊用陳漢生的《中國表意文字和西方概念》實在使我大吃一驚。這是因爲他的主要論點,即中國文字是表意文字,長期以來已經爲學術界所放棄。由於同一個原因,我也不願意寫這種信,因爲僅僅寫信可能會讓某些讀者誤會我以爲這個問題值得討論;其實,這樣做就像在學術學報上利用“科學創造主義”的觀點説明遺傳學和化石。對我來説,這兩個假説半斤八兩,都不值得看重。雖然如此,因爲陳漢生的學問如此糟糕,所以我覺得我還是應該給不是語言學家的讀者提供陳漢生所没有給出的事實和證據。還有其他一些同樣糊塗的學者,就像Donald(1991),同樣針對相關的學問,儘管他們有的時候也會誤解這個學問,但是通常能把事實交代清楚,文筆清晰,有某些新的意見;因爲他們不懂亞洲語文,所以他們的誤解也可以被諒解。然而,這些理由完全不適用於陳漢生,這正是我提筆寫下這封信的原因。

總地來説,連那些同意陳漢生所謂中國文字是表意文字觀點的人應該也對他的論述感到不滿意。他的論述完全具備假科學的特點: 不相信真正的專家,認爲他們吹毛求疵;不肯接受公認定義及其背景;對文化和概念描述潦草,歸納缺乏根據;不處理不利的證據;由曲折的分析得出陳舊的結論。學報的審查學者没有注意這些缺點(還有更多的缺點,由於篇幅的限制没有全部列出)實在使我扼腕。其實,我感到這些審查學者比陳漢生的罪責更大。將中國視爲迷惑、隱蔽、異域文化的論著汗牛充棟,陳漢生只不過是借機爲之添磚加瓦,而他們居然允許《亞洲學學報》發表此文。*J. Marshall Unger, “Communication to the Editors,” Journal of Asian Studies 52.4 (1993): 949.

最近,在2009年《亞洲學學報》又刊用了馬愛德(Edward McDonald)的文章,題作《超越辯論的長城: 中國學中的“文字癖”》,似乎是爲了挽回十五年前的錯誤。馬愛德接受了安戈對陳漢生文章的批評,只是將安戈所説“異域化”(“exoticizing”)變爲“戀物化”(“fetishization”)。*Edward McDonald, “Getting over the Wall of Discourse:‘Character Fetishization’ in Chinese Studies,” Journal of Asian Studies 68.4 (2009): 1189-1213.這篇文章開頭所附摘要言辭比較中立:

有關中國書寫系統的辯論,特别是中國文字是否可以稱作“表意文字”,仍然是漢學研究的難題。本文針對“文字癖的説法”,在理解中國語言、思想和文化中,這些説法給了漢字不應有的重要地位。作者打算對這些説法作分析和評價,以便給它所引發的狂熱降温,對作爲書寫系統、同時關涉中國文化和思想的中國文字的性質作出一個更爲綜合、更有根據的解釋。*McDonald, “Getting over the Wall of Discourse:‘Character Fetishization’ in Chinese Studies,” Journal of Asian Studies 68.4 (2009): 1189.

然而,到引言部分的結尾,馬愛德就宣揚這樣的觀點:

在本文中,我將論證相反的觀點,即在實際使用中,中國文字只能在一個特定的語言環境中理解,就這點而言,文字構造的原則根本無關對它的理解。换句話説,中國文字一旦作爲書寫的要素代表某種特定的語言,對它的理解就只是由它和該語言中特定單元的關係决定,它本身並不含有任何“内在”的意思。*McDonald, “Getting over the Wall of Discourse:‘Character Fetishization’ in Chinese Studies,” Journal of Asian Studies 68.4 (2009): 1193-1194 (斜體是本文原有的).

到文章最後部分,馬愛德給出更爲清晰的説法:

我們如果承認文字構造的原則對理解作爲書寫語言的單元的文字毫無影響,那麽象形文字或表意文字的作用就和假借字或形聲字完全一樣。*McDonald, “Getting over the Wall of Discourse:‘Character Fetishization’ in Chinese Studies,” Journal of Asian Studies 68.4 (2009): 1207.

馬愛德的論點基本上是根據鮑則嶽(William G. Boltz)的《中國書寫系統的起源與早期演變》一書。在這本書裏,鮑則嶽像德范克一樣以爲他的目標是爲了説明一些“事實”,反對某些“神話和誤解”。

我寫這本書的目標是爲了直白地、易懂地説明中國文字在公元前二千年後半部分的起源和構造的事實,以及它在一千年以後的秦漢時代經過了如何的重新構造和系統化。我希望這樣可以祛除關於中國文字性質的某些流傳甚廣的神話和誤解,關於中國文字的形式和功能,能够重建起某些共識以及清醒的認識。

Peter S. Du Ponceau(1760—1844)作了一篇有説服力的、清楚縝密的“論文”,證明了中國文字並不是“表意文字”,中國文字像任何文字系統一樣只是一種代表語言的工具。*William G. Boltz, The Origin and Early Development of the Chinese Writing System, American Oriental series 78 (New Haven, CT: American Oriental Society, 1994), p.vii. 鮑則嶽所引“Peter S. Du Ponceau”是指Du Ponceau 氏在1838年所作 A Dissertation on the Nature and Character of the Chinese System of Writing: In A Letter to John Vaughan, Esq., (Philadelphia: American Philosophical Society, 1838; rpt, Kessinger Publishing, 2008). Du Ponceau氏的論文非常奇怪。儘管這篇文章對中國文字做了長篇討論,可是Du Ponceau氏很驕傲地承認他自己根本不會漢語。並且,按照今天的眼光來看,他對中國學者和中國人的偏見只能算是一種種族主義。我一點也不明白鮑則嶽怎麽會讚揚這篇文章。

鮑則嶽是卜弼德的學生,他的書在很大程度上是根據卜弼德的觀點,只是有所發揮,對中國文字系統下了嚴格的定義。在鮑則嶽的書裏,卜弼德的某些挑戰性的理論——特别是很多文字有多聲符——就被作爲定論。因此,鮑則嶽説“無聲符的文字壓根不存在”。

所有的含有多種部件的文字必須有一個部件指明聲音,無法“創造”一個没有聲符的會意字。……一般來説,我們必須咬定“無聲符”的文字壓根不存在。*Boltz, The Origin and Early Development of the Chinese Writing System, p.72.

鮑則嶽所説的“無聲符的文字”,是指中國傳統文字學所謂的會意字,常常有人説這種文字是“表意文字”。譬如説,《説文解字》舉出兩個字來説明會意字的理論:“武”和“信”。按照《説文》的分析,“武”是由“戈”和“止”兩個部件構成的,“止”表“停止”的意思,因此“武”的意思是“停止戰爭”。同樣,《説文》謂“信”是由“人”和“言”構成的,因此站在他一邊語言的人是“誠信”的。鮑則嶽擯斥這個分析,説:

“人”和“言”的組合除了“誠信”以外還可以有很多不同的意思,諸如“華麗的”、“吹毛求疵“、“高談闊論”、“演講”、“獨白”和“語言學家”,還有三點原因説明這種分析可疑。第一,班固在他對六書的定義裏,將這種文字稱作“象意字”,不是“會意字”。一個會意字的基本性質如果是結合不同部件的意思,那麽班固怎麽會不用“會”字來定義?最早的説法是“象意”。第二,像我們已經指出那樣,在文字系統的起源和發展過程當中,根本没有辦法創造一個没有聲符的文字。除非有特定的部件代表聲音,除此之外利用兩個或兩個以上的部件的意義來形成一個新的文字並不是有效的辦法。第三,如果中國文字真正有這種文字,在全世界的所有文字系統中是獨有的。在我所知的文字系統中,没有一種文字是由不表音只表意的部件結合而成的。*Boltz, The Origin and Early Development of the Chinese Writing System, 148(斜體是本文原有的).

這是鮑則嶽的關鍵概念,也是馬愛德最有力的根據。*McDonald, “Getting over the Wall of Discourse:‘Character Fetishization’ in Chinese Studies,” Journal of Asian Studies 68.4 (2009): 1204: 關於鮑則嶽説中國文字根本没有“會意字”,馬愛德還説:“很多對漢字有戀物情結的人經常把會意字當作證據,有的時候甚至也把某些形聲字也歸到這個類型,所以鮑則嶽的看法説明這些人對漢字的戀物情結完全是錯誤的。”然而,像蒲芳莎(Françoise Bottéro)在她對鮑則嶽著《中國書寫系統的起源與早期演變》的書評裏所指出那樣,鮑則嶽的這三個論點都没有説服力。*Françoise Bottéro, Review of William G. Boltz, “The Origin and Early Development of the Chinese Writing System,” Journal of the American Oriental Society 116.3 (1996): 574-577.第一點,即“象意”和“會意”的不同,根本没有多少意義。無論是“象”意還是“會”意,這兩個定義的核心是“意”(衆所周知,中文本來不分單數和複數);有“意”的字應該可以稱作“表意字”。鮑則嶽第二點本來不是證據,而只是他的想法。他可以説將兩個意符結合起來創造文字“不是有效的辦法”,可是僅僅這樣説不等於證明。當然,《説文》對“信”字的分析有問題,因爲没有指出“人”旁原來代表這個字的聲音(按照鮑則嶽所利用的古音構擬法,“人”的聲音可以構擬爲*njin,“信”可以構擬爲*snjins*鮑則嶽所用的古音構擬是根據William H. Baxter, A Handbook of Old Chinese Phonology, Trends in Linguistics Studies and Monographs 64 (Berlein: Mouton de Gruyter, 1992), Boltz, The Origin and Early Development of the Chinese Writing System, p.149 n. 20所引.)。然而,《説文》的一個錯誤並不證明它對所有會意字的分析都錯。比如説,鮑則嶽根本没有討論“武”字的構造,更不用説裘錫圭在他所著的《文字學概要》裏所提及的上百個會意字。*裘錫圭: 《文字學概要》,上海: 上海古籍出版社1988年版。本文英文稿引用這本書的英文譯文: Qiu Xigui, Chinese Writing; Gilbert L. Mattos和Jerry Norman翻譯,Early China Special Monograph Series No.4 (Berkeley, Ca: Society for the Study of Early China and the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2000),頁186—203。第三,蒲芳莎指出蘇美爾和埃及文字裏都有結合兩個意符的“會意字”。因此,中國文字的這個做法並不是獨有的。*Bottéro, Riew of Boltz, The Origin and Early Development of the Chinese Writing System, p.576.

鮑則嶽説“一般來説,我們必須咬定‘無聲符’的文字壓根不存在”相當難懂。傳統中國文字學根據《説文解字》分析了三種“無聲符”的文字,即“象形字”、“指事字”和“會意字”,裘錫圭將這三種文字統稱爲“表意字”,*Qiu Xigui, Chinese Writing, pp.167-168. 裘錫圭指出陳夢家在其著《殷虚卜辭綜述》裏已經建議將象形字、指事字和會意字合起來,把三個類型都稱作“象形字”。裘先生雖然没有接受陳夢家的術語,但兩個人對中國文字的分析基本相同。這個提法很合理。

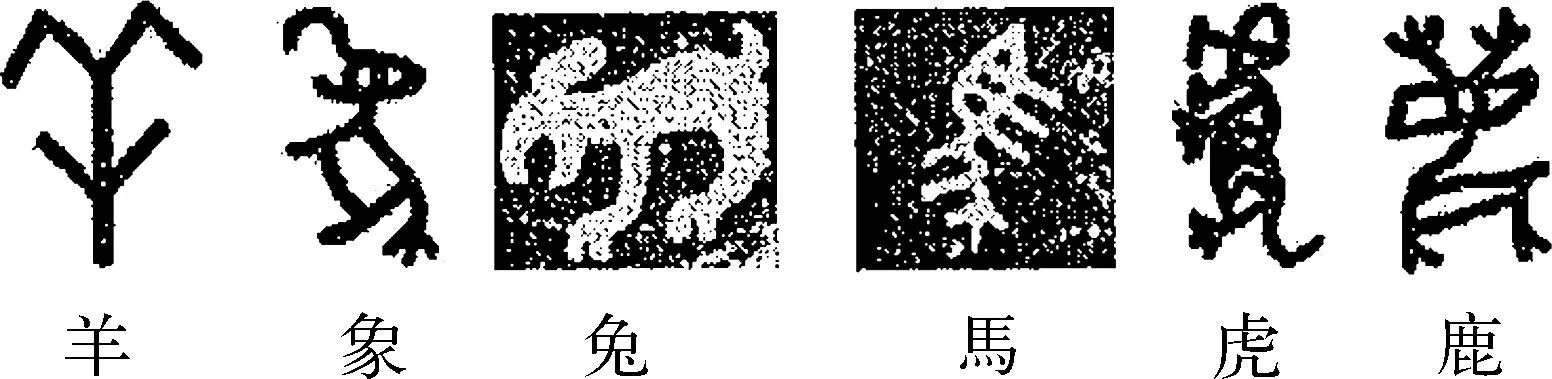

很清楚的是,中國文字像蘇美爾文字和埃及文字一樣一開始是象形文字。儘管僅憑現在的通用漢字,文字原來的形狀常常看不出來,可是在最早期的文字這一點很清楚。下面僅列一些表動物的象形字:

鮑則嶽也不接受“象形字”這個定義。與一般的pictograph的叫法不同,他把這些文字稱作zodiograph。按照他的説法,pictograph是指“物”而zodiograph是指“詞”。*Boltz, p.54:“代表一個事物的畫可以稱作‘pictograph’,這是文字的前身,可是並不是文字。……那張畫代表事物的名稱,也就是説代表一個詞而不代表事物,這就是文字;根據卜弼德的説法可以稱作‘zodiograph’。”這樣分别似乎相當武斷。*如上所示,鮑則嶽用“zodiograph”指稱這種文字是源自卜弼德。這個詞的來源是希臘語zōdion,意思是“一張小畫”。然而,如Jereon Wiedenhof氏在他對鮑則嶽著《中國書寫系統的起源與早期演變》的書評裏所指出所謂,卜弼德自己對“pictograms”和“zodiographs”兩個術語本來没有分别;見Jereon Wiedenhof, Review of William G. Boltz, “The Origin and Early Development of the Chinese Writing System,” T’oung Pao 82.4/5 (1996): 383. 我自己明白鮑則嶽的分别,可是正如Wiedenhof氏還指出,術語的這些細微的差别有的時候對表達意思是一個障礙。文字當然代表詞,不然的話它就是符號而不是文字。然而,問題是它怎樣代表詞。無論如何,上面所列文字的形狀都不代表相關文字的聲音。

鮑則嶽所謂“無法‘創造’一個没有聲符的會意字”似乎無法對這些“指事字”的構造作出確切的分析。所指詞的聲音和原來象形字的聲音都迥然不同,所加上的點畫或圓圈肯定不代表字的聲音。縱使我們采用鮑則嶽的定義認爲象形字代表“詞”而不代表“物”,這些指事字將不同的無聲符部件結合起來創造一個新的文字,似乎不能否認。

我們還可以舉出很多類似的“會意字”,於此毋庸贅述。在中國文字最早的階段,亦即商代的甲骨文,它的象形功能相當容易看得出來,就像最後一個例子中手裏拿着鋸砍腿的“刖”字。*今天通行的“刖”字,原來的象形字已經變形,加上“月”當作音符。然而,在中國最早的書寫階段,這個字肯定是象形字。其他的例子比較抽象,把兩個意思結合起來,就像“鳴”和“吠”。根據最新統計,百分之七十以上的甲骨文實詞(即非專用名詞)可以分析爲表意字(即象形字、指事字或會意字)。*見江學旺《從西周金文看漢字構形方式的演化》,《古籍整理研究學刊》2003年第2期,頁30—33;引自Wolfgang Behr, “The Language of the Bronze Inscriptions,” in Edward L. Shaughnessy, ed., Imprints of Kinship: Studies of Recently Discovered Bronze Inscriptions from Ancient China (Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Press, forthcoming).畢鶚(Wolfgang Behr)氏説將來如果有新的文字分析法,江學旺所提出的表意文字的比例可能會降低,但是也没有説會降低多少。卜弼德指出顧立雅對某些字的分析是錯的,認爲這些錯誤證明顧立雅的結論也是錯的。然而,卜弼德基本上没有考慮顧立雅所提出的甲骨文和金文字形,後來接受卜弼德理論的許多學者同樣也對甲骨文不感興趣。*德范克、安戈和馬愛德都基本上没有利用甲骨文材料。如上面所説那樣,卜弼德以爲出土文字資料是一個障礙,他對甲骨文也没有做研究,唯有鮑則嶽對甲骨文做了相當的研究。

很容易看出這些字多與“守衛”或是“保衛”有關係,只是不同的偏旁表示細微差别而已。那麽,“囗”旁表示“周圍”的意思,“辶”旁表示“違背”的意思,“門”旁表示“巷門”的意思,“行”旁表示“圍護”的意思,等等。*雖然這些文字中,有的不很清楚,譬如“緯”,不一定像顧立雅的分析那樣,但是個别例外不能證明所有的例子都不對。見Creel, “On the Nature of Chinese Ideography,” p.148.

當顧立雅和卜弼德發表文章的時候,伯希和是《通報》的編者,他的編輯習慣是在一篇文章後頭加上自己的按語。在顧立雅於1936年所發表的《有關中國表意文字的性質》一文的後頭,伯希和發表了題作《有關中國文字聲音的小案》的文章,值得重新閲讀。

顧立雅的文章所缺乏的一點是對形聲字的確切定義。很清楚,過去這個名詞裏含有兩個非常不同的類型。

在一個類型中,音符只表音,諸如“lai賴”(“依靠”)字、“lai癩”(“惡瘡”)字和“lai籟”(一種“笛”)諸字。這些字的偏旁表意,但是音符完全是假借字。……這個類型的特點是音符和詞毫無關係。這個類型經常被利用來書寫外來語。按照顧立雅的看法,這個類型才應該被稱作“形聲字”。這個觀點值得重視。雖然這個類型的文字爲數不少,但是在字典裏面也遠達不到百分之八十九十的比例。

然而,按照中國文字學的觀點,也就是高本漢(Bernhard Karlgren,1889—1978)的看法,形聲字不僅指這個類型,還包括顧立雅所討論的那些“形聲兼會意”的字,諸如“wei圍”、“wei衛”、“wei幃”等。

雖然我們必須承認兩個類型之間的區别不是很清楚,但是我仍然認爲我們應該分辨這兩種構造相同而來源不同的類型。

按照顧立雅的觀點,第二個類型的文字完全没有音符。他説因爲“韋”的本字是表意字,所以結合也是表意字的偏旁所造的字當然也是表意字。這裏我也基本上同意他的觀點,但是我們應該稍微改變一下慣用的術語。我和顧立雅的不同在於偏旁作用的理解。

據顧立雅説,“wei闈”僅是宫殿的“門韋”,“wei幃”只是“巾韋”,“hui諱”只是“言韋”。這好像是説中國文字完全是抄手的創造,與活着的語言没有一點關係。顧立雅當然知道這些字的聲音不都一樣,無論是聲調還是發音。然而,他輕視這些不同,以爲這只是次要的。這點我不能贊同。他所做的全部工作都表明他像中國學者一樣是文字學家,而並不是語言學家或是音韻學家。連書寫形式完全一樣的文字(諸如好haò和ha、藏zang和cang、傳zhuan和chuan),它們聲調和發音的不同都表明語言是活着的這一特點,更不用説那些不相同的文字。原則上,偏旁的不同來自口頭語言中有不同意義和聲音的詞。對我來説,“闈”是漢語wei字的寫法,而並不是“門韋”的緊凑形式。也許有一些例外,但並不是很多。如果加上的部首可以確定口頭語言中的一個表意字的意思,我們的確可以説這個新的字是表意字,但是我們也可以説這是一種特殊的形聲字。最重要的是,我們不應該把這個類型和第一個類型弄混。*Paul Pelliot, “Brèves remarques sur le phonétisme dan l’écriture chinoise,” T’oung Pao 32 (1936): 163-165.

伯希和和顧立雅的看法大同小異。伯希和批評顧立雅説他對口頭語言没有給予應有的注意,*Boodberg, “Some Proleptical Remarks on the Evolution of Archaic Chinese,” Harvard Journal of Asiatic Studies 2 (1937): 329 n. 1,説伯希和附加的討論“正確地譴責顧立雅博士將活着的語言和文字分開的習慣”。我覺得這樣説相當過分。伯希和的批評通常非常極端,可是他對顧立雅的批評相當平和。這樣的批評很對。像伯希和所説的那樣,顧立雅“並不是語言學家或是音韻學家”。然而,顧立雅從來没有説他是語言學家或是音韻學家。他文章的主題是中國文字,不是中國語言。對我來説,伯希和的批評有一點不公平——雖然文字和語言有非常密切的關係,可是我們不應該把它們兩者等同起來。*卜弼德、德范克、安戈、鮑則嶽和馬愛德都犯了同樣的錯誤。卜弼德批評顧立雅説:“語言科學的唯一問題是詞。對語言學家來説,文字的‘意思’或是‘概念’根本不存在。”Boodberg, “Some Proleptical Remarks,” p.332 n. 5. 顧立雅不在乎“語言科學”,他的主體是“古文字學”。對語言學家説文字可能不存在,但是對古文字學家來説,文字當然存在。連利用“a”、“b”、“c”等字母書寫的語言也可以利用書寫表達一些口頭語言不好表達的意思,諸如利用大寫、標點、不同的字形等。我覺得中國書寫——特别是中國上古的書寫——更能利用不同文字的字形來表達不同的意思。*龐樸指出在戰國文獻裏有不少文字加上“心”旁,對文字的意思似乎提供新的意義。譬如説,“勇”就是“勇敢”的意思,可是“愑”好像是一種内在的用感性(這個字跟現代漢語作爲“满溢”或“涌出”的“愑”表示的不是一個詞);“反”只是“反過來”的意思,可是“凂”是“反省”的意思;“爲”只是“作爲”的意思,可是“棙”或“棡”是“心裏的作爲”。見龐樸《郢燕書説: 郭店楚簡中山三器心旁文字試説》,武漢大學中國文化研究院編《郭店楚簡國際學術研討會論文集》,武漢: 武漢人民出版社2000年版,頁37—42。我們應該注意,這些文字似乎不是或者語言的詞,很可能是抄手所發明的。

顧立雅和伯希和在討論形聲字第二種類型的時候,他們好像都不知道中國學者早已經認識了這個類型,它被稱作“右文”。其實,在顧立雅第一篇文章發表的前一年,即1935年,沈兼士(1887—1947)發表了長篇文章討論這個問題,題作《右文説在訓詁學上之沿革及其推闡》,對“右文説”的歷史做了綜合闡述,並且也提供很多例證。*沈兼士: 《右文説在訓詁學上之沿革及其推闡》,《慶祝蔡元培先生六十五歲論文集(下)》,《歷史語言研究所集刊外編第一種》(南京,1935年),頁778—874。早在劉熙(公元200年前後)所撰的《釋名》裏,右文説的原則就已經有所提及。然後西晉時代的楊泉(公元280年)做了更清楚的分析,説“在金曰堅,在草木曰緊,在人曰賢”,説明與“臤”字相關的字有相同的意思。*Qiu Xigui, Chinese Writing,第257頁所引。

“右文説”這個名稱由北宋王聖美(公元1060年前後)首倡,之後很多有名的文字學家,諸如戴侗(1241年進士)、段玉裁(1734—1815)和王念孫(1744—1832),都做了討論,*在裘錫圭《文字學概要》裏頭有一個章節題作“右文説”(Qiu Xigui, Chinese Writing, pp.257-260),並見陳琳《“右文説”研究回顧》,《湖南師範大學2005年研究生優秀論文集》(長沙: 湖南大學,2005年),頁227—229。他們經常把這類文字稱作“形聲兼會意字”。*Qiu Xigui, Chinese Writing, p.255.

在裘錫圭所著的《文字學概要》裏頭,有一章節專門介紹“表意音符”,他所提出的例子大多是在表意字上再加上意符表示一個新的意思。譬如,“解”原來將“刀”和“牛”和“角”結合起來表“解開”(jie)和“懈怠”(xie)的兩個意思,後來在“解”上又加了“心”(即忄)旁來專指第二個意思。裘先生還提出下面的幾個例子:

駟si,由“馬”和“四”表“四匹馬的車”的意思。

牭si,由“牛”和“四”表“四歲的牛”的意思。

鈁fang,由“金”和“方”表“方形的酒器”的意思。

祫xia,由“示”(即礻)和“合”表“綜合祭祀”的意思。

在si駟和si牭中,很容易看出“四”不但表音,並且也表示部分意思。這些詞當然可能是古代漢語固有的詞,但是也可能是某某人利用文字部件創造的。就算那些固有的詞,意思恐怕也受到文字寫法的影響。儘管鮑則嶽、安戈和馬愛德説漢語僅是口頭語言,可是歷來中國讀者一直都利用文字的構造來理解詞的意思。通過文獻注疏和字典的文字分析,這些意思對詞的意思就造成了一定的影響。*Ming Dong Gu, “Sinologism in Language Philosophy: A Critique of the Controversy over Chinese Language,” Philosophy East and West 64.3 (July 2014): 698説:“在中國學者當中,這個觀點(即“漢語‘意’優於‘音’”)是一種常識。”雖然我不能完全接受顧明棟對語言學的説法,但是很難否認他對中國學者的看法是有根據的。顧明棟最近在2015年的《復旦學報》上發表題作《走出語音中心主義: 對漢民族文字性質的哲學思考》,説:“這種認爲文字附屬於口語、口語優於文字的觀點就是語音中心主義。”像上面説的那樣,文字和語言不是一回事,但是我們不應該認爲中國文字對漢語完全没有影響。

按照一般字典的分析,百分之九十的中國文字是形聲字。雖然如此,中國文字學大多數的討論是針對另外幾種文字構造方法。據我想,形聲字還有再分析的需要,我贊同伯希和的建議,至少將形聲字分成兩個類型。爲了給這兩個類型起不同的名稱,我暫時建議利用“形聲字”(就是伯希和所謂的第一個類型,也就是音符僅表音,與意思没有關係)和“聲形字”(就是伯希和所謂的第二個類型,也就是音符既表音又表意,也就是中國傳統文字學所説“形聲兼會意”字)。*我知道這樣的術語很彆扭,不但與傳統文字學的“形聲字”不易分别,而且也只是將“形”和“聲”兩個字倒過來。我這樣倒過來的目的是爲了强調“形”和“聲”的相對重要性。如此,“形聲字”的“聲”最重要,而“聲形字”的“形”最重要(至少在最早書寫階段最重要)。這樣的名稱當然很彆扭,但是一方面可以保留固有的名稱,一方面可以提醒我們並不是所有的形聲字都一樣。“聲形字”不但包括顧立雅和伯希和所討論的“韋”及其引申字,並且也包括裘錫圭所舉的例子,諸如“懈”、“駟”、“祫”等,以及傳統“右文説”的文字。

顧立雅在1936年發表的《有關中國表意文字的性質》一文裏,指出分析中國文字應該根據中國書寫的歷史演變。顧立雅對很多單字的分析有錯誤,他對形聲字在中國文字學上所起的重要作用也没有給予應有的注意,這兩點不足雖然不能否認,但是這並不是説他所有的分析都錯。卜弼德的觀點也不一定完全正確。正如卜弼德所承認的,“在對古代‘表意’文字的研究中,音韻學家和文字學家的工作常常背道而馳”。這兩種學者的目的儘管不同,但是兩種做法都有它的價值,西方漢學對“表意文字”的辯論還没有得到最後的結論。雖然如此,有不少證據説明中國文字確實有“會意字”,按照一般的語言用法會意字應該是“表意文字”。不但如此,這些會意字的數量並不僅限於中國字典裏所分析的“會意字”,並且也包括相當多的形聲字,因爲這些形聲字的音符也起“兼意”作用,所以也應該可以算是“會意字”。