地铁“T”形换乘车站通道火灾通风模式数值模拟研究*

钟茂华,张 磊,肖 衍,梅 棋

(1.清华大学 工程物理系公共安全研究院,北京 100084;2.北京市轨道交通建设管理有限公司,北京 100068; 3.北京市轨道交通设计研究院有限公司,北京 100068)

数字出版日期: 2017-09-15

0 引言

随着我国城市轨道交通的发展,截至2016年末,已开通运营和在建的换乘站达到车站总数的17.1%和29.9%,且客运量逐年上升,北京地铁的日均客运量已突破千万人次[1]。对于客流密度大、结构形式复杂的换乘车站而言,火灾时的客流疏散和防排烟措施比单线运营车站要求更高、难度更大。因此,合理确定换乘车站的火灾排烟模式对提高地铁网络化运营安全水平具有重要意义。

国内外学者对单线运营车站的火灾防排烟方法进行了一系列的全尺寸实验[2]、模型实验[3]和数值模拟研究[4],提出了相应的理论模型和技术措施。史聪灵等[5-6]在地铁区间隧道和车站隧道开展了一系列全尺寸火灾实验,区间隧道执行TVF排烟模式,车站隧道采用轨排系统、TVF系统和车站公共区通风系统的联动模式,研究了烟气纵向蔓延速度、竖直温度分布、烟气与空气的卷吸混合特性和顶棚烟气温升的纵向指数变化特征;对于换乘车站,Gao[7]构建了含中庭结构“十”字形换乘车站的数值计算模型,研究了中庭顶部自然排烟和站厅、站台机械排烟共同作用下的烟气控制效果;Luo[8]采用模型实验和数值计算对十字换乘车站火灾时各防烟分区的通风模式进行了研究,通过分析烟气温度和CO浓度确定了通风联动模式;冯凯等[9]对比了火灾情况下不同换乘形式车站对人员疏散的影响;袁建平等[10]通过对某大型地下三层换乘车站站厅火灾的烟气蔓延、能见度和补风风速进行分析,提出了站厅公共区各防烟分区的排烟联动模式;李炎峰[11]对“十字”形、“T”形和“L”形换乘车站的站台、站厅公共区进行了火灾模拟,通过比较烟气温度、能见度和CO浓度分析了不同部位起火时,站台、站厅和车站隧道通风系统联动模式对火灾危险性的影响,并提出了不同模式下的人员疏散路径。目前,对换乘车站火灾烟气控制的研究多集中于站厅、站台公共区火灾的排烟联动模式,缺少对换乘通道火灾烟气控制的研究,《地铁设计规范》[12]规定:“连续长度大于60 m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟设施”,通道换乘主要用于连接没有预留工程的既有线和新线车站[13],长度一般大于60 m,因此有必要对换乘通道火灾的排烟模式进行研究。本文以“T”形换乘车站为研究对象,分析换乘通道发生火灾时各防烟分区通风系统联动模式对起火通道和两侧站厅的烟气控制效果,研究结论可为此类车站的防排烟设计提供技术参考。

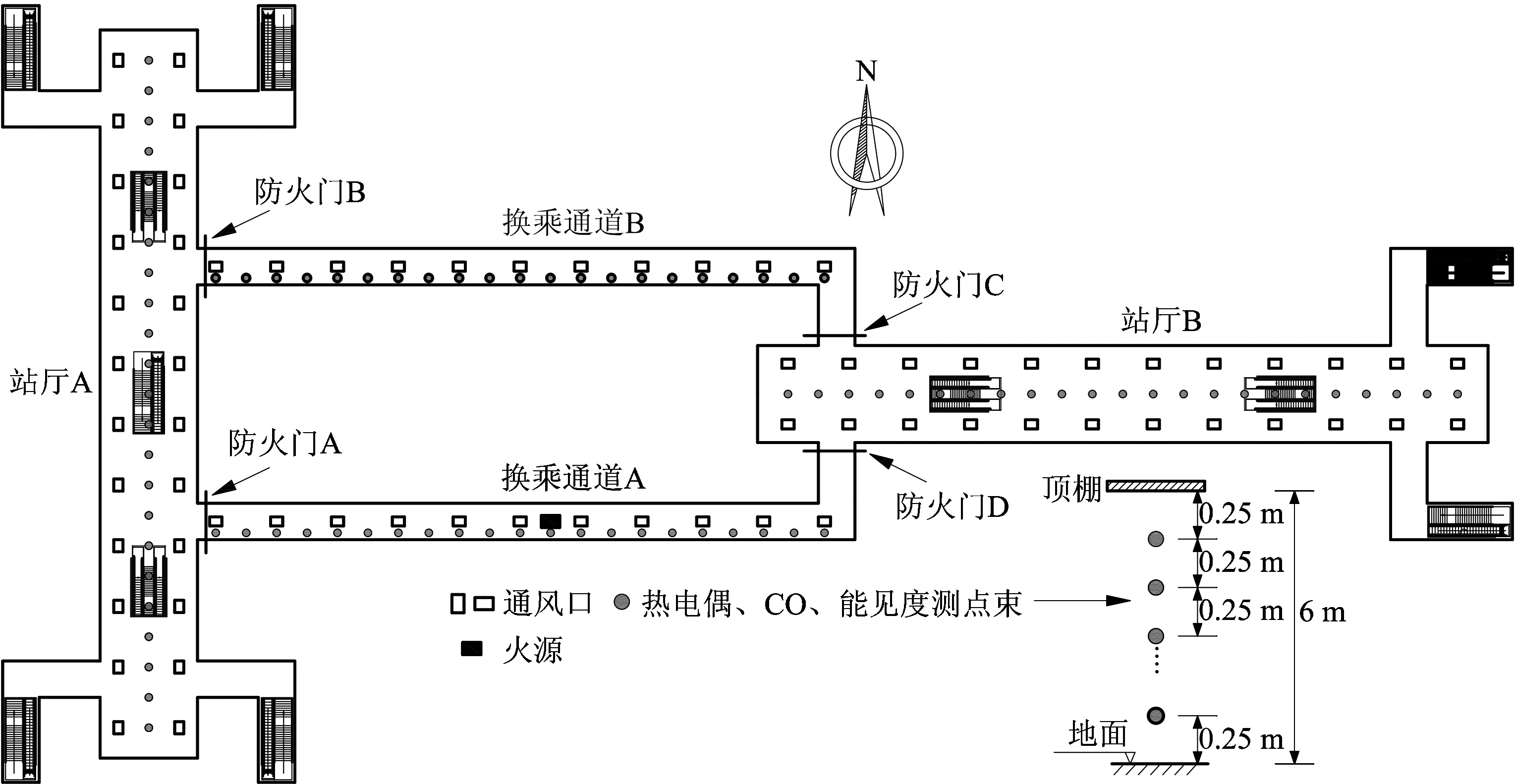

1 车站计算模型

计算模型为地下三层“T”形换乘车站,地下一层为站厅层,地下二、三层为站台层,站台为岛式结构,2条线路车辆型式均为6节编组B型车,有效站台长度120 m,站台与站厅宽度均为16 m,采用全封闭式屏蔽门,站厅和站台地坪面至结构顶板的高度均为6 m,2站厅之间通过2条单向换乘通道相连,通道宽度为6 m,长度为108 m。根据《地铁设计规范》[12],车站公共区的排烟量应根据建筑面积按1 m3/(m2·min)计算,国内地铁工程的防排烟设计中一般会考虑10%的漏风量,每个站台、站厅和换乘通道的通风管道与车站两端的可逆转风机相连接,站厅A和B的排烟、送风风量为36 m3/s,换乘通道的排烟、送风风量为11 m3/s。

在站厅中间位置和换乘通道排烟口一侧分别设置纵向和竖向测点,测量烟气扩散过程中的温度、CO浓度以及能见度,车站结构形式和测点位置如图1所示。

图1 车站结构及测点设置示意Fig.1 Sketch of station structure and measuring points distribution

2 参数设置及模拟工况

2.1 主要参数设置

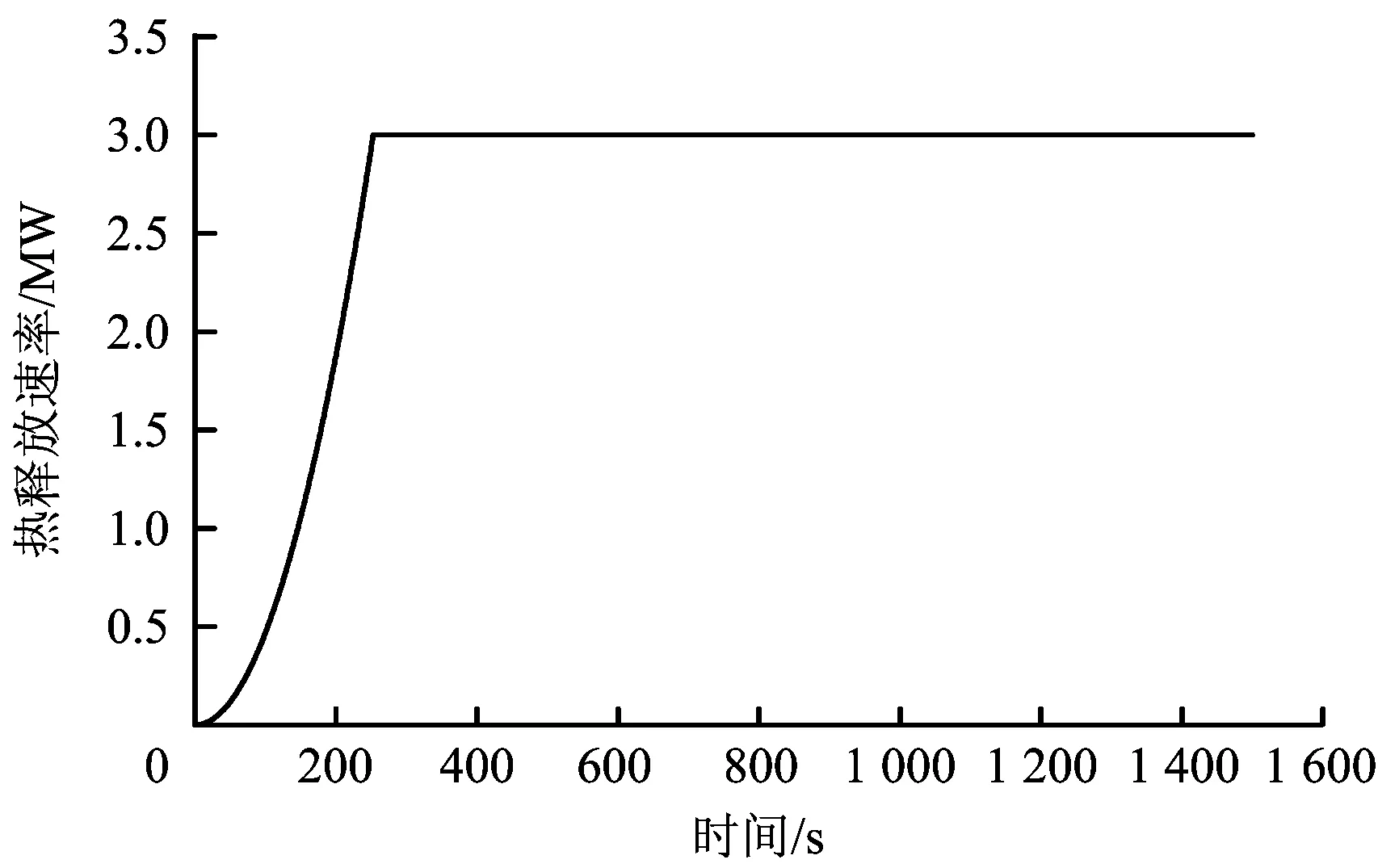

火灾场景设置为乘客行李物品火灾,火灾发展过程采用t2热释放速率增长模型(见图2),乘客行李一般包括纤维织物等易燃品, GB/T 31593.4-2015[14]将类似材质的被褥设定为快速增长火。在本文的研究中,火灾增长系数设定为0.046 89 kW/s, 热释放速率峰值为3 MW[11]。

图2 模拟热释放速率Fig.2 Simulated heat release rate

FDS User’s Guide[15]中采用无量纲量D*/δx表示模拟求解的精确程度,D*代表火源特征直径,δx代表网格尺寸。FDS Technical Reference Guide[16]总结了36组不同建筑结构数值模拟的参数设置,D*/δx的取值大部分在3~16之间,3 MW火源功率相应的δx取值范围为0.09~0.48 m。

(1)

式中:Q为火源功率;ρa,Cp,Ta分别为空气密度、定压热容以及环境温度。

为了确保计算精度并节省计算时间,需选取适中的网格尺寸进行计算,一般采取将网格逐步变小的方法,直至再减小网格对计算结果无明显影响[17]。本文比较了δx由0.5 m减小到0.15 m的6种网格尺寸的计算结果,如图3所示。当网格尺寸由0.2 m减小到0.15 m时,温度差异很小;因此,在起火换乘通道采用0.2 m的网格尺寸。参考Weng和Gao对网格精度验证计算的结果[18-19],远离火源的区域网格尺寸一般为火源区域的2倍,本文的计算中,站厅和未起火换乘通道采用0.4 m的网格尺寸。

图3 不同网格尺寸下起火通道竖直方向的温升Fig.3 Vertical temperature rise in corridor with different grid sizes

针对不同的计算场景,Gao[7,19]通过实验数据验证了FDS中影响流体传热和扩散的系数Cs (Smagorinsky constant ),Pr (Prandtl number )和Sc(Schmidt number),验证后的取值见表1。本文换乘通道断面尺寸为6 m(宽)×6 m(高); Tang[20]的1∶6实验模型断面尺寸为1.5 m(宽)×1.3 m(高),宽高比与文中换乘通道较为接近;Li模型[21]和Liu模型[22]涵盖了通道宽高比为0.5~2的情况,其中,采用宽高比为1时的预测值与本文模拟值进行对照。图4对2种取值情况下的计算模拟结果和现有模型、实验数据[20-22]进行了比较,其中,Cs取值均为0.18。结果表明:当Pr和Sc分别取0.4和0.3时,起火通道的顶棚无量纲纵向温度与Tang[20]的模型和实验值较为接近;而当Pr和Sc分别取0.2和0.5时,模拟结果均低于Tang的模型。因此,在本文中,Cs,Pr和Sc的取值分别为0.18,0.4和0.3。

图4 顶棚无量纲纵向温度分布Fig.4 Dimensionless ceiling temperature distribution in corridor

相关研究网格尺寸/(m×m×m)火源附近其他区域PrScCsWeng[18]038×042×042076×084×084///Gao[19]0167×0167×01670333×0333×03330403/Gao[7]0167×0167×01670333×0333×03330205018

2.2 模拟工况

模拟主要采用地铁车站中常见的火灾通风模式以及可能出现的故障模式。工况1为通风系统联动失败,风机均未启动的情况;工况2为仅起火换乘通道进行排烟,其他防烟分区风机未联动的情况;工况3为起火通道排烟,其他防烟分区补风的联动模式;工况4为所有防烟分区进行排烟的情况;工况5为起火通道排烟,两站厅一端送风、一端排烟的联动模式。以上5种工况中,换乘通道入口处的防火门均开启,考虑到起火时疏散换乘通道内的乘客需要一定时间,工况6采用起火3 min后关闭防火门A,起火换乘通道和站厅B排烟,其他区域补风的联动模式。6种模拟工况见表2。

表2 模拟工况

3 结果与分析

3.1 顶棚烟气温度

通风系统启动失败时,不同工况下各区域的温度分布如图5所示。工况1中,高温烟气在车站内扩散、沉降,直至蔓延至出入口才能排出;因此,3个区域的顶棚温度最高;开启起火换乘通道排烟系统后,部分高温烟气直接从起火通道顶部排出,车站内各区域顶棚温度明显降低。采用工况3的通风模式时,起火通道内顶棚温度比工况2下的温度更高,两侧站厅的顶棚温度比工况2低,这是因为两侧站厅对起火通道进行补风时,烟气向两侧的纵向扩散速度降低,导致通道内更易发生烟气蓄积,两侧站厅送风的新鲜空气与烟气掺混,导致顶棚温度降低。各防烟分区均采取排烟动作时,新鲜空气从出入口处补充,高温烟气在换乘通道、站厅的扩散过程中均能从顶部排出;因此,在前5种工况中,采用该排烟模式时的顶棚温度最低。采用工况6中的通风模式时,温度分布如图5(b)所示,站厅A和换乘通道B向站厅B的补风风速能够将烟气控制在通道入口处不向站厅A蔓延。因此,站厅A仍保持为环境温度;而在工况5中,防火门A处于开启状态,虽然采取站厅A送风、站厅B排烟的模式,但换乘通道A所分配的风量不足以将烟气控制在通道入口处,烟气扩散至两侧站厅。在6种通风模式中,工况4对站厅各防烟分区的顶棚降温效果最明显,工况6虽然能将烟气控制在起火通道和站厅B内,但该区域的顶棚温度高于工况4。

图5 车站内顶棚温度分布Fig.5 Ceiling temperature in the station

图6 车站内人眼高处CO浓度Fig.6 Concentration of CO at eye level in the station

图7 车站内人眼高处能见度Fig.7 Visibility at eye level in the station

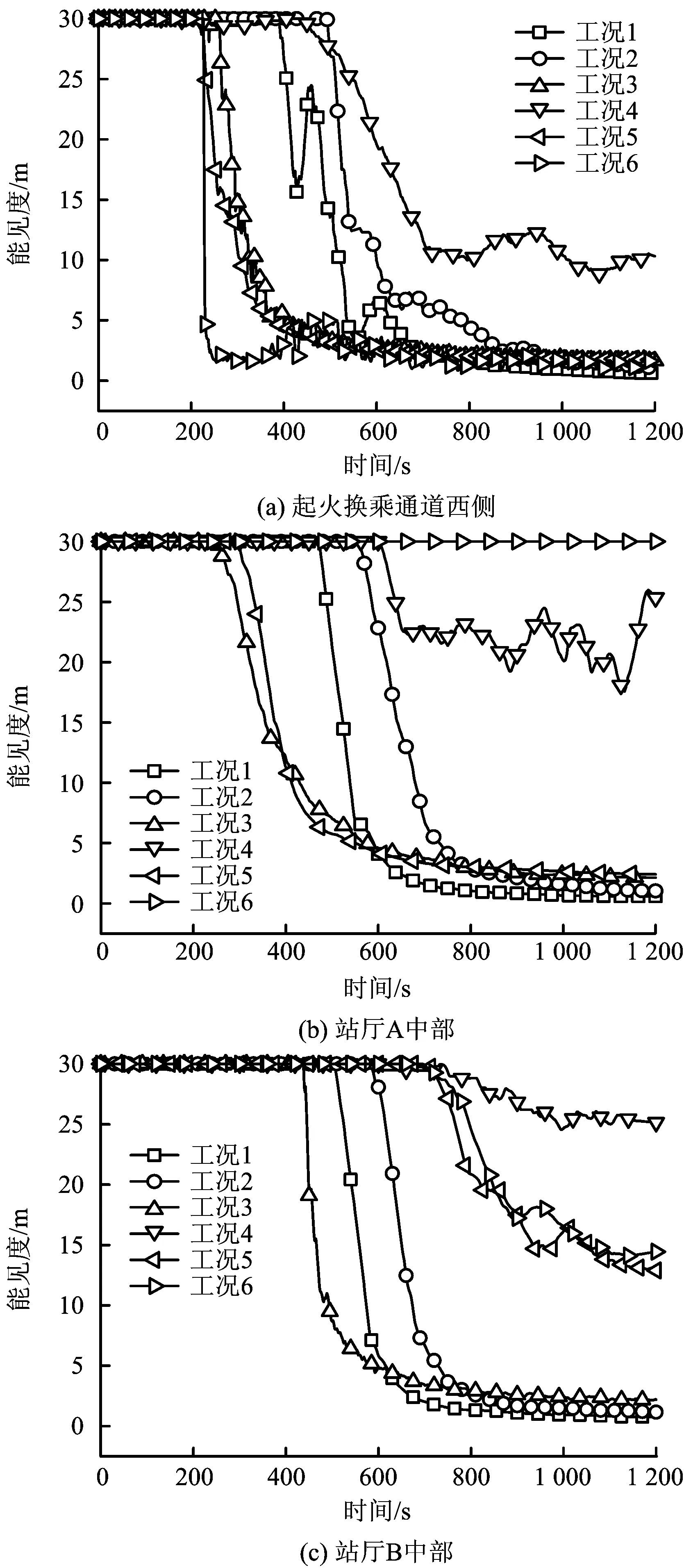

3.2 人眼高度CO浓度及能见度

在起火换乘通道内,两侧站厅的补风和防火门的封堵易造成烟气蓄积,如图6(a)和图7(a)所示,在人眼高度处(1.5 m),火灾初期工况3和工况6的CO浓度升高和能见度下降的速度较快,仅开启通道排烟系统时,工况2的CO浓度升高和能见度下降的速度低于工况3和6;随着火势的发展,在通风系统启动失败的情况下,工况1的人眼高度处CO浓度最高,工况4的能见度维持在10 m左右,其他工况的能见度均降至3 m以下。

在站厅A中,送风容易导致蔓延至该区域的烟气与新鲜空气掺混,造成烟气温度降低并加快其在竖直方向的沉降,如图6(b)和图7(b)所示。火灾初期工况3和工况5站厅A的CO浓度升高及能见度下降的速度较快;但在火灾后期,工况1的CO浓度最高,其次为工况2,除工况4和工况6以外,其他工况的能见度均降至3m以下。采用防火门封堵,两站厅一端送风一端排烟的通风模式时,烟气能够被控制在起火通道和排烟侧站厅内,不向送风侧站厅蔓延;因此,工况6站厅A的CO浓度和能见度始终为0 ppm和30 m。工况4,5和6中,站厅B的通风系统均执行排烟动作,其CO浓度始终较低,能见度较高,且工况6的能见度维持在25 m左右,如图6(c)和7(c)所示,与站厅A送风情况类似。在工况3中,送风加快了火灾初期站厅B人眼高度处CO浓度的升高和能见度的降低,随着火势的发展,工况1和2的CO浓度逐渐高于工况3,最终工况1,2和3的能见度均降至4 m以下。因此,在6种通风模式中,工况4在站厅各区域的CO浓度最低,能见度最高;工况6中,烟气虽未向站厅A蔓延,但防火门的关闭加快了火灾初期起火通道内人眼高度CO浓度升高和能见度降低的速度。

3.3 危险高度烟气沉降情况

针对不同的建筑高度,《建筑防排烟技术规程》[23]规定防排烟设计计算中的最小清晰高度应按照Hq=1.6+0.1H进行计算,其中,Hq为最小清晰高度,也称为危险高度,m;H为排烟空间的建筑净高度,m。因此,可根据该高处的烟气沉降情况判断防排烟效果及火灾危险程度。本文的车站模型中危险高度计算值为2.2 m。SFPE[24]提出针对不熟悉空间内建筑结构的人员,火灾时安全逃生的能见度最低限值为13 m,针对熟悉建筑结构的人员,能见度最低限值为4 m,本文主要考虑人员不熟悉站内空间结构这一不利情况,对车站不同位置危险高度的能见度降至13 m的时间(Tm)进行分析。

图8 危险高度处能见度降至13 m所需时间Fig.8 Time required for visibility decreasingto13 mat the dangerous height

如图8(a)所示,起火换乘通道内,在关闭防火门A的情况下,工况6的能见度在300 s以内均降至13 m;在工况3和工况5中,对通道内进行补风导致烟气不易向外扩散,能见度均比工况1更早地降至13 m,仅开启起火通道排烟系统时,工况2的Tm较工况1有所升高,各防烟分区排烟系统均开启时Tm值最大,烟气沉降速度最慢。工况6关闭防火门时,烟气未向站厅A扩散;工况3和5中,站厅A的通风系统均执行送风动作,新鲜空气与蔓延至该空间的烟气发生掺混,导致烟气沉降速度加快。图8(b)中,工况3和5在大部分区域的Tm值均小于工况1和2;工况2起火通道内的排烟系统排出部分烟气,扩散至两端站厅的烟气流量减少,其能见度降至13 m所需时间大于工况1;在各防烟分区均开启排烟的情况下,工况4站厅A大部分区域危险高度的能见度始终高于13 m。图中,Tm=1 200 s的情况表示直到1 200 s该位置能见度未降低至13 m。在站厅B中,工况3的Tm值在站厅西侧低于工况1和2,在站厅东侧高于工况1和2;这是因为在两端站厅送风的情况下,蔓延至站厅B西侧的烟气与新鲜空气发生掺混,导致其快速沉降,然而烟气沿纵向扩散的速度低于工况1和2,其需要更长的时间蔓延至站厅B东侧再发生沉降。在开启排烟的作用下,工况4在危险高度的能见度始终高于13 m,工况5和工况6的大部分区域在1000 s和1100 s左右降至13 m。因此,在6种工况中,各防烟分区启动排烟动作的情况下,除靠近起火通道的小部分区域,两侧站厅危险高度处的能见度均未降至13 m,且起火通道内的能见度降至13 m所经历的时间最长;关闭防火门A时,虽然能够将烟气阻隔在局部区域内,但起火通道内的能见度将迅速下降,且站厅B的能见度也最终会降至13 m。

4 结论

1)防火门与通风系统的联动可将烟气控制在部分区域,关闭起火换乘通道一端的防火门,与起火通道相连通的站厅排烟,其他未起火区域补风时,烟气能够被控制在起火换乘通道和排烟侧站厅内,不向其他区域蔓延,但该模式会加快起火通道CO浓度上升和能见度降低的速度,通道内客流密度较大或者不能及时疏散通道内乘客的情况下不建议采用该模式。

2)各防烟分区均采用排烟动作虽然会导致烟气向车站各个区域蔓延,但烟气的沉降速度较慢,6种模式中,该模式下人眼高度和危险高度的CO浓度最低,2站厅的能见度始终高于安全逃生的最低限值。

3)针对3 MW规模的乘客行李火灾,按照地铁工程防排烟设计风量,两侧站厅对起火换乘通道进行补风不能将烟气控制在起火通道内,且会加速通道内烟气的蓄积和沉降,导致蔓延至两侧站厅的烟气与新鲜空气发生掺混,加快各防烟分区CO浓度上升及能见度下降的速度,不利于站厅各区域的人员逃生。因此,在此类车站的防排烟设计中,换乘通道发生火灾时,建议采用各防烟分区全排烟的通风模式。

[1]中国城市轨道交通协会.城市轨道交通2016年度统计和分析报告[R].2017.

[2]史聪灵,钟茂华, 何理,等. 地铁车站及隧道全尺寸火灾实验研究(1)-实验设计[J].中国安全生产科学技术,2012,8(6): 22-28.

SHI Congling,ZHONG Maohua,HE Li,et al. Investigation of full-scale burning experiments in metro station and tunnel (1)- experimental setup[J].Journal of Safety Science and Technology,2012,8(6): 22-28.

[3]纪杰. 地铁站火灾烟气流动及通风控制模式研究[D].合肥:中国科学技术大学,2008.

[4]ROH J S, RYOU H S, PARK W H, et al. CFD simulation and assessment of Life safety in a subway train fire[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2009, 24(4): 447-453.

[5]史聪灵,钟茂华,汪良旗,等. 地铁车站及隧道全尺寸火灾实验研究(2)-区间隧道火灾[J].中国安全生产科学技术,2012,8(8): 28-34.

SHI Congling, ZHONG Maohua, WANG Liangqi,et al. Investigation of full-scale burning experiments in metro station and tunnel (2)- interval tunnel fires[J].Journal of Safety Science and Technology,2012,8(8): 28-34.

[6]史聪灵,钟茂华,汪良旗,等. 地铁车站及隧道全尺寸火灾实验研究(3)-车站隧道火灾[J].中国安全生产科学技术,2012,9(3): 26-33.

SHI Congling, ZHONG Maohua,WANG Liangqi,et al. Investigation of full-scale burning experiments in metro station and tunnel (3)- station tunnel fires[J].Journal of Safety Science and Technology,2012,8(8): 26-33.

[7]Gao R, Li A, Hao X, et al. Fire-induced smoke control via hybrid ventilation in a huge transit terminal subway station[J]. Energy & Buildings, 2012, 45(2):280-289.

[8]Luo N, Li A, Gao R, et al. Smoke confinement utilizing the USME ventilation mode for subway station fire[J]. Safety Science, 2014, 70:202-210.

[9]冯凯, 杨舜, 黄豪,等. 火灾模式下地铁换乘车站选型设计比较研究[J]. 消防科学与技术, 2008, 27(10):731-734.

FENG Kai, YANG Shun,HUANG Hao,et al. Study on comparing and analyzing the pattern of metro interchange station underfire circumstance[J].Fire Science and Technology,2008,27(10): 731-734.

[10]袁建平,廖瑶剑,周少东,等.大型地铁换乘车站站厅火灾的排烟模式[J].武汉大学学报(工学版),2015,48(6): 805-808.

YUAN Jianping, LIAO Yaojian, ZHOU Shaodong,et al. Smoke exhaust mode for large metro transfer station hall[J].Engineering Journal of Wuhan University,2015,48(6): 805-808.

[11]李炎锋.大型地铁换乘站火灾安全技术[M].北京:科学出版社,2015:59-121.

[12]中华人民共和国住房和城乡建设部.地铁设计规范:GB 50157-2013[S].北京: 中国建筑工业出版社,2014.

[13]上海市隧道工程轨道交通设计研究院.合肥市轨道交通5号线工程可行性研究报告[R].2015.

[14]中华人民共和国公安部. 消防安全工程 第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择: GB/T 31593.4-2015[S].北京:中国标准出版社,2015.

[15]Kevin McGrattan, Simo Hostikka, Randall McDermott,et al. Fire Dynamics Simulator User’s Guide[M]. 6th ed. Gaithersburg: NIST,2015.

[16]Kevin McGrattan, Simo Hostikka, Randall McDermott,et al. Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide,Volume 3: Validation[M]. 6th ed. Gaithersburg: NIST,2016.

[17]FAN C-g, JI J, WANG W, et al. Effects of vertical shaft arrangement on natural ventilation performance during tunnel fires[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014, 73: 158-169.

[18]WENG Miao-cheng, YU Long-xing, LIU Fang, et al. Full-scale experiment and CFD simulation on smoke movement and smoke control in a metro tunnel with one opening portal[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2014, 42: 96-104.

[19]Gao R, Li A, Zhang Y, et al. How domes improve fire safety in subway stations[J]. Safety Science, 2015, 80:94-104.

[20]TANG Fei, LI Lianjian, CHEN Wenkang, et al. Studies on ceiling maximum thermal smoke temperature and longitudinal decay in a tunnel fire with different transverse gas burner locations[J].Applied Thermal Engineering,2017, 110:1674-1681.

[21]LI Liming, CHENG Xudong, WANG Xuegui, et al. Temperature distribution of fire-induced flow along tunnels under natural ventilation[J]. Journal of Fire Sciences, 2012, 30(2): 122-137.

[22]LIU Fang, YU Longxing, WENG Miaocheng, et al. Study on longitudinal temperature distribution of fire-induced ceiling flow in tunnels with different sectional coefficients[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2016, 54: 49-60.

[23]上海市建设和交通委员会.建筑防排烟技术规程: DGJ08-88-2006[S].上海,2006.

[24]Hurley M J, Gottuk D T, Jr J R H, et al. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering[M].5th ed. New York:Springer, 2016.