“翻转课堂”教学模式在人体解剖学的实践研究

于纪+王凌燕

摘要:“翻转课堂”是一种新型的教学模式,它以学生为中心,以任务为驱动,颠覆了传统教学过程。本文对 “翻转课堂”在人体解剖学的应用进行实践研究,结果显示“翻转课堂”教学模式可以明显提高学生的学习成绩。

关键词:翻转课堂 人体解剖学

一、建设网络教学平台

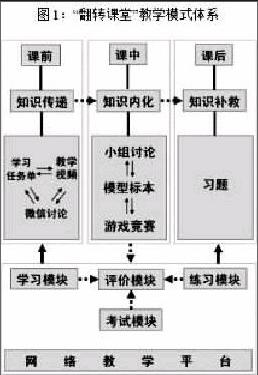

根据中职学校培养目标,人体解剖学教学大纲及中职学生特点,建设网络教学平台,包含课前学习、课后练习、期末考试、学生成绩评价四大模块,构建以网络教学平台为基础的“翻转课堂”教学模式。

二、设计多元化的学生评价体系,利用学生评价体系对学生参与“翻转课堂”的过程进行质量控制

根据学生课前登录网络教学平台的情况;课中参与课堂教学活动的情况;课后完成练习的情况,统计学生平时成绩,这些数据均计入学生总成绩,最后生成学生评价模块。这样的设计让“翻转课堂”教学模式的三个阶段,均与学生的评价相关联,学生的学习行为通过网络教学平台反映到评价模块,评价体系反过来对学生的学习行为产生约束力,促进学生养成自主学习的习惯,保证人体解剖学“翻转课堂”教学模式的顺利实施。

多元化学生评价体系与网络教学平台为基础的“翻转课堂”教学模式相结合,从而形成完整的适合医学教育的“翻转课堂”教学模式体系。

三、“翻转课堂” 教学模式的实证研究

采用定性与定量相结合的研究方法,对“翻转课堂”教学模式和传统三阶段教学模式的教学效果进行对比实证研究,探讨“翻转课堂”教学模式对中职人体解剖学教学的有效性。希望本研究可以以点带面,为其他医学课程开展“翻转课堂”提供经验。

研究对象选用15级秋及16级春护理专业人数及学生素质、学习态度相近的两个班级,设为“翻转”教学组(采用“翻转课堂”教学模式)和“传统”教学组(采用传统三阶段教学模式)。在进行本研究之前对两组学生的学习态度、学习能力、智力水平等方面作测定,判断两组同学是否具有可比性。

(一)“传统”教学组采用传统三阶段教学模式,即课堂讲授知识,实验巩固知识,课后做作业对知识进行加强。

(二)“翻转”教学组采用“翻转课堂”教学模式。“翻转课堂”教学模式分为课前、课中和课后三阶段。

1.课前(知识传递)

学生在课前利用教师提供的学习资料(教学视频和学习任务单等)自主学习课程。学习过程中同学之间、师生之间可以通过微博进行实时交流。

2.课中(知识内化)

上课地点选在实验室,以观察模型、标本为主。学生在课堂上参与同学、教师的互动活动,通过小组讨论、游戏竞赛等策略促进知识内化。

3.课后(知识补救)

课后学生登陆网络教学平台,通过练习模块检验知识掌握程度,完成知识补救。

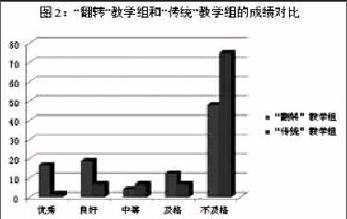

(三)研究结果显示:“翻转”教学组成绩显示:优秀16.7%,良好18.8%,中等4.2%,及格12.5%,不及格47.9%,平均分63.6。“传统”教学组成绩显示:优秀1.8%,良好7.1%,中等7.1%,及格7.1%,不及格75%,平均分50.2。

“翻转”教学组和“传统”教学组的成绩对比结果显示,优秀提高14.9百分点,良好提高11.7百分点,中等下降2.9个百分点,及格提高5.4个百分点,不及格下降27.1个百分点。“翻转”教学组比“传统”教学组的成绩平均分提高13.4分。由此可见,“翻转课堂”教学模式有效提高了学生成绩。

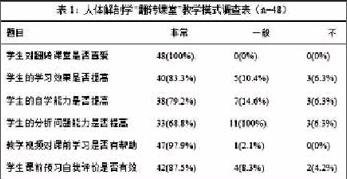

(四)调查问卷分析

对学生问卷调查的结果进行统计学分析显示,全部学生表示喜欢“翻转课堂”这种新的教学模式;83.3%的学生表示,通过“翻转课堂”教学模式学习效果得到提高;79.2%的学生自学能力得到提高;68.8%的学生分析问题的能力得到提高;97.9%的學生表示课前教学视频对学习有帮助;87.5%的学生表示课前预习效果很好。此外,调查问卷显示,百分之8的学生,课前预习时间花费1小时以上;百分之17的学生预习时间30分钟左右,百分之75的学生预习时间在15分钟左右。“翻转课堂” 确实有效提高了学生的学习兴趣、学习主动性和学习能力。并对知识点的掌握,记忆时间有所提高。通过“翻转课堂”学习也使学生和老师交流更多,提高了师生融洽度。

四、“翻转课堂”在人体解剖学实际教学中的应用对策

(一)中职学校目前生源是中考和高考淘汰的部分学生,学生特点是学习动力不足,态度不积极,历年不及格率平均高达75%以上。在翻转课堂实施过程中,部分学生课前知识传递效果不好,课中采取知识回顾的方式,增加知识输入,取得较好的教学效果。

(二)课中讨论的方式可以灵活多变。如设计临床与解剖知识联系密切的问题,让大家分组讨论回答。对知识点进行知识抢答,增加学生竞争氛围。对解剖结构进行我画你猜,考查学生对解剖结构的理解程度。

(三)翻转课堂教学视频时间,以小于7分钟为宜,时过长学生注意力容易分散。制作前多积累素材,呈现效果才能丰富精彩。

参考文献:

[1]王磊.高职五官科护理学开展翻转课堂教学法探析[J].高教高职研究,2014,(67).

[2]何炜,罗声娟.基于微课的翻转课堂在影像学教学中的应用[J].现代医药卫生,2014,(30).

(作者单位:吉林职工医科大学、吉林卫生学校)