知识产权保护影响作物转基因育种创新意愿的政策机制研究

王 宇, 沈文星

(南京林业大学 经济管理学院, 南京 210037)

知识产权保护影响作物转基因育种创新意愿的政策机制研究

王 宇, 沈文星

(南京林业大学 经济管理学院, 南京 210037)

作物转基因育种创新过程,是创新主体、市场需求和政策环境等诸多因素相互作用和影响的过程,其中知识产权保护是政策环境最重要的影响因素之一。立足于转基因育种创新意愿,分析了当前我国作物转基因育种创新现状,并利用问卷调研和数据整理,对知识产权影响作物转基因育种创新意愿进行研究。结果显示,知识产权保护对创新主体研发投入意愿、品种权申请愿意和市场推广愿意都有不同程度地影响。基于现状分析和影响研究,提出完善作物转基因育种创新政策体系的相关建议。

作物转基因育种;创新意愿;知识产权保护

20世纪90年代,随着经济全球化和我国对外开放的不断深化,知识产权保护在我国日益受到重视。在农业生物技术领域,我国颁布了植物新品种保护条例和种子法等相关法律法规,并积极加入植物新品种国际保护公约,正式开启了我国育种产业市场化改革的序幕。然而,作为发达国家主导制定的游戏规则,这种制度变迁在我国实施的效果究竟如何,是否从根本上解决了育种产业发展的体制性障碍,是否真正提升了我国育种产业的创新能力,都是我们需要研究和探讨的深层次问题。

由于我国植物新品种保护制度实施时间并不长,其实施状况及对产业创新影响的相关数据积累相对有限,研究分析我国品种权保护制度的经济影响受到一定的限制,但还是涌现出不少探索性的研究。展进涛等[1]认为,品种权制度的实施有效促进了育种机构研发投入的增长,改善了育种投资结构;刘辉等[2]指出,植物新品种权制度的完善程度和执行力度与农业技术创新主体的新品种的申请行为具有显著的正相关性,陈会英等[3]通过问卷调查,研究了植物品种权人出让品种权的意愿、动机和行为,揭示了知识产权保护在品种市场化过程中的重要作用。总体上看,目前这一领域国内研究有一定进展,但较少有文献系统分析知识产权保护对作物转基因育种创新的影响。本文在已有研究基础上,立足于转基因育种创新意愿,通过分析知识产权影响创新主体创新意愿的方式,尝试探求知识产权保护影响作物转基因育种创新的政策机制。

1 我国农业转基因育种创新发展现状

1.1 公共科研机构重视原始品种创新

知识密集和技术密集是作物转基因技术产业创新的典型特征。近年来,作物转基因产业作为一个快速发展的产业,技术研发领域已经吸引了大批优秀人才,国家也投入了大量资金推动基础研究设施的建设,我国大学和科研机构已经形成了较强的研发能力,具备利用自身技术优势进行技术创新的基础,倾向于从事原始品种创新[4]。但由于知识产权保护制度不完善,高校和科研单位科研成果对接市场的机制不成熟,往往科技成果转化愿意较差,且转化能力不足,存在非常明显的重研究轻推广的现象[5]。育种创新成果产业化的不足,反过来影响着公共科研机构原始品种创新的积极性。

1.2 企业在原始品种创新和派生品种创新之间博弈

企业作为作物转基因技术创新主体,既要承担新技术的研究、选择和开发工作,同时又要进行产品的小试、中试、生产和推广活动。由于企业最贴近市场,必然按照利润最大化的原则来开展技术创新活动,在这一原则下,技术创新的选择多集中在研发投入少、回报周期短且要市场利润高的新技术上[6]。企业作为育种创新主体能够有效整合技术的供求,有利于技术成果的快速商业化,但由于技术创新过程相关经费完全需要由企业自筹来解决,因此也对企业的研发实力和资金实力提出了很高的要求[7]。企业在选择原始品种创新和派生品种创新决策的时候,往往需要在自身实力和市场预期之间寻找平衡[8]。资金与研发实力较强且发展战略眼光长远的企业倾向于原始品种创新,弱小的企业则较多选择派生品种创新。

2 知识产权保护影响作物转基因育种创新意愿分析

2.1 影响创新主体新品种研发投入意愿

2.1.1 影响研发投入水平

转基因作物新品种开发是一项高投入、高风险的复杂工程,需要投入大量的人力和时间成本,且由于生命体的极其复杂及农产品开放性生产带来的技术保密困难,都为转基因作物新品种研发和市场化带来了诸多不确定的因素。因此,当创新主体完成产品创新,并得到政府批准推向市场后,潜在的高额回报及长期的利润空间只能通过知识产权保护来实现。

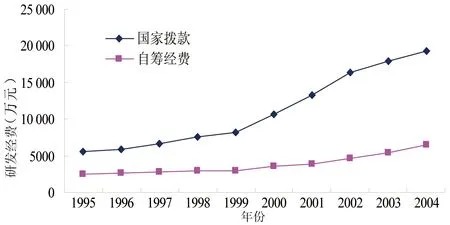

为了进一步证实知识产权保护程度对创新主体新品种研发投入可能存在的影响,我们通过有效调研问卷统计了我国实施《植物新品种保护条例》的前后5年,育种创新主体品种研发投入量数据,重点分析其总研发和自筹研发经费的增长情况。为了消除年度间创新主体研发投入不规律波动的影响,我们采用移动平均法对创新主体研发经费的时间序列数据进行处理,移动区间为3年。

图1显示了我国1999年正式实施《植物新品种保护条例》前后5年,50家被调研的独立经营的江苏省种业公司每年研发费用的变化情况。育种企业的研发经费大多由自身筹措,国家资助资金相对较少,因此研发投入总经费和自筹经费增长趋势基本相同,数据显示《植物新品种保护条例》实施之后,被调研育种企业的研发投入总经费和自筹经费均呈快速增长态势,增长幅度较植物新品种保护制度实施之前有显著提升,可见植物新品种保护制度实施以后,育种企业的创新积极性增强,企业觉察到育种创新的巨大利润空间,不断地增加对新品种的研发投入。

图1 1995—2004年间我国私人机构育种研发经费变化情况

数据来源:根据调查问卷统计整理

图2 1995—2004年间我国公共科研机构育种研发经费变化情况

数据来源:根据调查问卷统计整理

图2显示了我国1999年正式实施《植物新品种保护条例》前后5年,50家被调研的独立法人的江苏省公共科研机构每年研发费用的变化情况。公共科研机构为非营利性,研发经费主要来自于国家拨款,自筹经费占总研发投入比例有限,数据显示《植物新品种保护条例》实施之后,公共科研机构国家拨款和自筹经费以类似的增长率呈快速上升态势,可见植物新品种保护制度实施以后,公共科研院所品种创新研发的积极性增加,除承接国家拨款新品种开发项目外,也通过与企业的产学研合作,及成果转让等多种形式,实现品种创新的商业价值。

2.1.2 影响研发投入结构

总体来说,植物新品种保护制度实施以来,种业公司大幅度增加了对育种创新的投资,以国家投资育种公共科研机构的单一投资模式发生了根本性转变,新品种研发投入多元化格局开始初步形成,投入结构的多元化反映了育种创新活跃度的增强[9]。

《植物新品种保护条例》实施之后,育种企业逐渐成为新品种研发创新的主要投资主体。国家财政经费对研发创新的投入,大部分资助公共科研院所的基础研究,往往不是市场利益导向,而对于以市场为导向的新品种研发创新,则主要以育种企业资金,及近年来出现的合作方投资或其他第三方资本为主[10]。这类投入也通过与公共科研院所的产学研合作方式,改变了公共科研院所的研发投入结构,近年来,公共科研院所的研发资金除来源于国家财政经费外,还有相当一部分来源于与产业界的合作,通过接受委托研发、品种授权或转让等形式从企业获取部分收益。

多元化的投资结构的形成,一方面有利于新品种创新成果的快速产业化,并形成投资利益共同体,共同承担产业化风险,增强了企业抵御风险的能力;另一方面,有利于募集充足的资金,加快育种创新技术的升级和设备的更新,充分发挥我国基础科研和种质资源优势,推动新品种创新的快速发展。

2.2 影响创新主体新品种申请意愿

2.2.1 影响申请量和授权量

1999年之前,植物品种权在我国长期得不到保护,《植物新品种保护条例》的实施极大地推动了我国育种创新的研发投入,在改变育种创新投资结构的同时,促进国内植物品种权申请量迅猛增加。农业部植物新品种保护办公室统计数据显示,截至2014年3月31日,农业部共授理植物品种权申请12 111件,授权4488件,年申请量已跃居国际植物新品种保护联盟成员国前二位。

图3显示,1999年《植物新品种保护条例》实施以后的10年间,不断改善的知识产权保护环境使植物品种权申请数量快速增长,2005年之前,基本保持年均40%以上的高速增长,2005年以后略有回调,并在2008年之后重拾升势。

图3 1999—2014年间我国植物品种权申请量变化情况

数据来源:中国植物新品种保护信息网http://www.cnpvp.com/

2.2.2 影响申请的主导类型

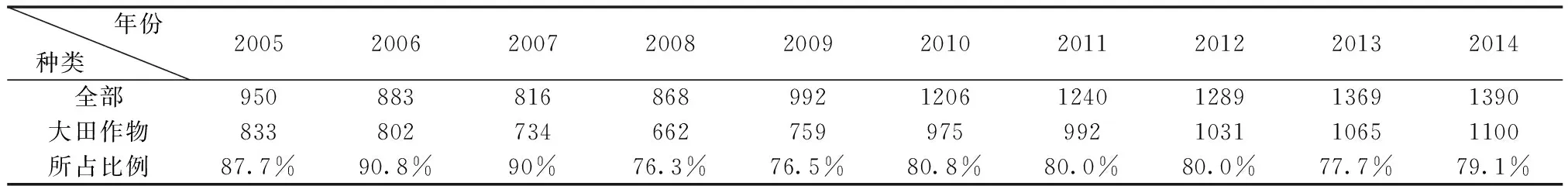

经过多年的发展,我国虽然在植物品种权申请总量上取得了重大突破,但创新品种同质化现象比较突出,主要还是以大田作物为主,蔬菜、花卉、果树等附加值较高的经济作物品种权申请量较少[11]。数据显示,截至2005年底,我国大田作物品种权申请量达到了2708件,授权量为639件,分别占我国植物品种权总申请量和授权量的90.4%和91.5%,而作为我国农业出口创汇主要来源的蔬菜,申请总量为132件,仅占总申请量的3.4%,授权量仅32件,我国蔬菜新品种研发能力还相当薄弱。

自2005年开始,这一状况有所好转,特别是2008年以后,我国大田作物品种权申请量占总申请量的比例出现一定比例的下降(表1),与此同时,蔬菜、花卉、果树等其他经济作物品种权申请出现一定比例的提升,表明我国植物新品种创新投资结构正在发生变化,研发投入正在朝向附加值更高的作物新品种流动。

表1 2005—2014年间我国大田作物品种权申请量所总申请量占比例变化情况

数据来源:中国植物新品种保护信息网http://www.cnpvp.com/

2.2.3 影响申请主体的结构

我国《植物新品种保护条例》实施以来,新品种的创新主体由政府资助的科研机构逐渐转变为以市场为导向的育种企业[12]。农业部植物新品种保护办公室统计数据显示,截至2014年12月31日,我国植物品种权的申请中,国内科研院机构申请量占39%,而国内企业的申请量达到了55%。

研究显示,虽然科研机构申请品种权的总量上占有优势,但申请意愿方面,科研机构与企业的态度有一定的差别,企业比科研机构更加倾向于将研发新品种申请植物品种权保护,这多少与机构性质有一定的关系,科研机构的研发经费主要来源于国家财政拨款,项目考核不以市场化效益为指标,且大多数科研机构属于事业单位,不以盈利为主要目的,因此,在申请新品种保护并赚取市场垄断利润方面的动力不及企业[13]。

我国实施植物新品种保护制度以来,较好地保障了育种创新主体的品种权,能够使育种者通过不断创新投入获取垄断利润,在种子市场上获取创新回报。图4数据显示,植物新品种保护制度实施以来,企业品种权的申请量的增长较之公共科研机构更加明显。尤其在2011年之后,企业的申请量已经开始超过科研机构的申请量,标志着在我国以市场化为导向的企业开始逐渐成为育种创新的主体。

图4 1999—2014年间我国私人企业和公共科研机构植物品种权申请量比较

数据来源:中国植物新品种保护信息网http://www.cnpvp.com/

2.3 影响创新主体的成果市场化意愿

2.3.1 影响创新主体品种权的许可转让意愿

市场经济条件下,经济效益是决定创新主体是否出让新品种权的重要因素,经济效益可以保障创新主体的可持续发展,同时也是研发工作的主要目的[14]。而植物新品种保护制度在这过程中又起到了至关重要的作用。

在我国,大部分转基因植物新品种的开发以国家公共财政投入为主,公共科研机构承担了大部分的科研任务,企业自筹经费进行新品种研发相对较少。从机构性质上来看,公共科研院所更加愿意出让品种权,以更好地发挥其研发资源优势,利用与企业的合作来推广和经营新品种。相反,企业相对来说研发资源有限,能力不足,获取植物品种权是其提高市场竞争力的关键,一般来说,种业企业并不愿意出让品种权,而是更愿意利用其推广经营优势来进行新品种的产业化[15]。

相关数据显示,在我国大部分从事育种研发的科研院所愿意出让植物品种权,但在实现过程中,只有少量植物品种权成功出让[16]。这与知识产权保护环境有很大的关系,由于植物新品种制度的不完善,无论是在制度本身,还是执行操作层面,研发创新主体和市场化主体间很难形成共识。在植物品种权的出让过程中,由于对植物新品种保护认知水平的差异,导致风险创新主体与受让方信息不对称,对于知识产权价值理解上的不一致,是影响当前我国植物新品种的出让意愿的主要原因。

2.3.2 影响创新主体新品种推广意愿

植物新品种保护通过维护育种创新主体的品种权益,保障育种创新主体在品种市场化推广过程中的经济效益。其保护强度及实施水平,显著影响育种创新主体新品种的推广意愿。

首先,植物新品种的保护是按市场机制运行的,植物新品种保护是收费的,包括申请费、测试费和年费等,而且保护也有时间限制,因此只有被市场接受的,有竞争力的品种在申请保护后才能为创新主体带来丰厚的经济效益[17]。在公共科研机构的育种创新过程中,有不少以科研为目的开发出来的植物新品种,缺乏市场推广价值,对于这类品种,不会有机构愿意投资进行新品种保护申请和市场推广。往往是以市场为导向的品种开发,公共科研机构和企业研发部门更有兴趣申请新品种保护和进行市场推广,这类品种的市场化能够有效回收研发资金投入,提高育种创新的回报率。

其次,新品种的推广及品牌产品的形成,必须建立在植物新品种保护的基础上。植物新品种的市场化过程包括了品种审定和示范推广中的诸多环节,耗费大量资金和人力,同时也存在是否为市场接受的风险,即便为市场接受,形成品牌产品,其在生产、加工、包装、仓储、营销等诸多环节的投入成本也较高[18]。在这一过程中,只有得到很好的植物新品种保护,才能确保优质品种在市场上的优势地位,保障育种创新者获得收益的合理分配。

《植物新品种保护条例》实施以来,新品种的推广模式已经发生了根本性的转变,从政府主导的推广模式逐渐转变为以企业为主体的市场导向型推广模式,伴随着一批科技型种子龙头企业的成长,我国的育种产业正在经历大规模的种业战略资源重构,由计划经济下的传统生产经营型产业向适应市场经济的育繁推产加销一体化的科技型产业转型,一批拥有自主知识产权的科技型种子企业正在成为中国种业发展的主导力量。

3 完善作物转基因育种创新体系的政策建议

通过上述分析,我们可以看出,知识产权保护可以通过影响作物转基因育种创新主体的关键行为意愿,如研发投入意愿、品种权申请愿意、成果市场化意愿等,影响育种创新。围绕如何完善作物转基因育种创新政策机制,进一步推动育种创新的快速、健康发展,提出以下几点建议。

3.1 构建适合我国国情的植物品种权保护法律法规体系

从我国种业创新结构、种业发展状况及全球种业竞争来看,我国在制定植物品种权保护相关法律法规的时候,既要考虑到育种创新主体的利益,又要考虑到广大农民的利益,在获取最大程度技术溢出与保护技术创新积极性之间寻求一种平衡[19]。特别是当前阶段,是否引用专利法保护植物品种权,植物新品种保护条例是否引用更为严格的UPOV1991文本,都是需要谨慎决策的。

从目前我国种业发展的首要任务来看,是要尽快培育更多高质量的植物新品种与国外种业公司抗衡,因此植物新品种保护的重点不应该放在原始品种创新和派生品种创新的利益平衡上,而应该关注如何为民族种业公司创造更加宽松的政策发展环境。

3.2 完善植物品种权保护的审查技术支撑和行政管理支撑体系

加快审查和测试能力的建设,并积极探索和创新植物新品种的审查方法。推动DUS测试指南的修订,缩短测试的时间,完善测试技术体系,建立国际共享机制,同时要重点开发更加有效的植物新品种DNA检测技术,并加快界定原始品种和派生品种相关指标的设定。同时在申请流程上,要从申请人的角度考虑,简化烦琐无用的申请程序。

创新行政保护制度,加强行政执法,加大处理品种侵权与假冒行为的力度。要进一步明确农业行政部门在查处品种权侵权和打击假冒案件工作中的行政执法职能,积极加强各级农业行政管理机关与当地司法机关的密切配合,注重对品种权的行政保护与司法保护间的协调。

3.3 加强植物品种权中介信息服务体系建设

加强与植物新品种相关的中介服务机构的建设,不断壮大品种权代理人队伍,重点发展代理中介机构,面向科研机构及企业的育种研究人员,提高多层次、全方位的植物品种权中介服务。同时,要充分整合法律、市场和服务信息,搭建植物新品种公共信息服务平台,通过线上和线下相结合的方式,为植物品种权保护构建完善的服务网络体系。

此外,还要鼓励科研机构和企业单位自发组建植物新品种保护的社会组织,形成组织内成员相互约束和协同保护的机制,为研究开发提供技术和市场咨询,努力建立公平竞争的市场环境,协调内部成员间的品种权纠纷,通过区域性社会组织的成长,推动我国植物新品种保护社会服务水平的整体提升。

3.4 推动植物品种权保护相关配套措施的出台

建立新品种保护补偿基金激励机制。建议中央和各级财政,从种子专项经费中划拨出一部分,设立新品种保护专项补偿基金,对于申请植物品种权保护的新品种给予一定比例的资金补偿,解决部分育成品种因缺乏品种权申请费和维护费用所导致的品种权丧失的问题,专项资金的使用上特别要改变以往单纯以论文和获奖数量为标准的评价体系,充分调动育种创新主体品种权申请的积极性[20]。

加强对植物新品种保护知识的宣传与普及。通过各类新闻媒体,采取多样化的形式,坚持不懈地宣传植物品种权保护的重要性和相关专业知识;根据不同的对象和不同的层次,采取科普教育、业务讨论、专业培训等多样化的方式,深入开展植物品种权保护的宣传工作;抓好政府管理部门及相关中介机构的人员培训工作,以更好地为植物新品种保护工作提供管理和服务。

[1]展进涛, 黄 武, 陈 超. 植物新品种保护制度对育种投资结构的影响分析[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2005,6(3):49-54.

[2]刘 辉, 许 慧. 植物新品种权制度对农业技术创新主体申请量影响的实证分析[J]. 软科学, 2010,24(4):24-28.

[3]陈会英, 周衍平, 赵瑞莹. 植物品种权人出让品种权的意愿、动机和行为——基于14个省(市)的问卷调查与深度访谈[J]. 中国农村观察, 2010(3):24-36.

[4]吕春燕, 孟 浩, 何建坤. 研究型大学在国家自主创新体系中的作用分析[J]. 清华大学教育研究, 2006,26(5):l-7.

[5]马春艳, 冯中朝. 我国农业生物产业技术创新的路径选择[J]. 农业现代化研究, 2007,28(4):476-479.

[6]汪碧碱. 高新技术企业技术创新模式选择模型[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2005, 15(l):94-97.

[7]田富强. 产业化带动产学研合作转基因技术创新[J]. 江苏农业科学, 2013, 41(11):450-451.

[8]彭纪生, 刘春林. 自主创新与模仿创新的博弈分析[J]. 科学管理研究, 2003, 21(6):18-22.

[9]刘 辉, 曾福生, 许 慧. 植物新品种权制度对农业技术创新主体投入行为影响的实证分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2010, 31(2):77-81.

[10]黄 武, 林详明. 植物新品种保护对育种者研发行为影响的实证研究[J]. 中国农村经济, 2007(4): 69-74.

[11]胡 凯, 张 鹏. 我国植物新品种权申请授权状况分析[J]. 技术经济与管理研究, 2013(1):124-128.

[12]黄 颜, 胡瑞法, Carl Pray, 等. 中国植物新品种保护申请及其决定因素[J]. 中国农村经济, 2005(5):47-53.

[13]王 宇, 沈文星. 农业转基因生物技术创新模式研究[J]. 生物学杂志, 2016,33(2):86-90.

[14]李寅秋, 孙洪武, 刘志民,等. 公共财政投资下转基因生物知识产权的共享意愿研究[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2013(5):91-97.

[15]汤建影, 黄瑞华. 合作研发企业间知识共享的微观机制[J]. 科学管理研究,2004,22(6):71-75.

[16]孙洪武, 刘志民, 周明月,等. 对转基因生物知识产权保护的思考[J]. 中国科技论坛, 2010(1):134-137.

[17]吴立增, 刘伟平, 黄秀娟. 植物新品种保护对品种权人的经济效益影响分析[J]. 农业技术经济, 2005(3):54-60.

[18]张树元. 我国种业发展概述[J]. 种子世界, 2012(7):49-50.

[19]杨冠锋. 转基因技术对植物新品种保护之影响及对我国立法模式之启示[J]. 广东行政学院学报, 2007,19(3):47-50.

[20]李家坤, 程 希. 我国植物新品种知识产权的保护对策分析[J]. 河北青年管理干部学院学报, 2009(4):60-63.

Study on the policies mechanism of IPR protection′s influence on the innovation intent of transgenic crops breeding

WANG Yu, SHEN Wen-xing

(College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

The innovation process of transgenic crops breeding is synthetically affected by innovation organization, market demands and government policies, among which intellectual property rights (IPR) protection is one of the most crucial factors. Based on the innovation intent for transgenic crops breeding, this paper gave an insight to the present status of transgenic crops breeding in China and also, it conducted a research on the influences of IPR protection leading to transgenic crops breeding through questionnaire surveys and data analysis. Results indicated that IPR protection showed varying degree′s effects upon the intent of R&D investment, Plant Variety Right application and market promotion as well.

transgenic crops breeding; innovation intent; intellectual property protection

2016-05-09;

2016-06-16

江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

王 宇,博士研究生,主要研究方向为技术创新管理,E-mail: bio-w@163.com

沈文星,博士,教授,主要研究方向为林业经济管理,E-mail: swx@njfu.edu.cn

D923.4

A

2095-1736(2017)02-0072-05

doi∶10.3969/j.issn.2095-1736.2017.02.072