大数据视角下的汉语驱动学习研究

李代鹏

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361102)

大数据视角下的汉语驱动学习研究

李代鹏

(厦门大学海外教育学院,中国厦门361102)

伴随着大数据时代的来临,整个世界的发展即将发生巨大的变化,这一革命性的光辉映射到教育领域,则表现为传统教育理念,教育模式的转型。对于汉语作为第二语言教学来说,大数据时代的到来,为汉语学习的研究提供了新的视角:以大数据的视角统领学习过程,以数据驱动决策系统决定教学方法,教学内容,以数据驱动学习模式促进汉语教学。因此,大数据将会成为对外汉语教学迈向新发展的重要驱动力量。

大数据;数据驱动学习;数据驱动决策;对外汉语教学

一、引言

在实际的汉语教学中,总是存在着难以调和的矛盾。尽管汉语教师尽最大的努力去寻找教学模式,期以改善教学效果,然而,这样的努力往往是徒劳,因为压根就不存在最佳的教学模式。以卡片的方式辅助学习词汇,以精讲细练的方式辅助学习语法等,其结果仍是不尽如人意。究其根本原因:忽视语言意识的培养,对学生参与和互动的重视不够,教师的权威观念作祟等要素,或许可以为理解这一问题提供一个新的视角。由于学生语言意识(对于语言的本质及其在人类社会中所起作用的敏感度和自觉意识)的缺乏,参与互动交流机会的稀缺,教师对于整个学习过程的操控,这就导致了学生学习的积极性与自主性受到压制,学习者与生俱来的语言直觉没有得到激活与开发,最终教学效果的不甚理想也就无可避免。面对这样的现实,Von Humboldt(1836)指出“我们无法真正地教授一门语言,我们能做的只是创造条件使语言按照自身的方式在思想中发展。”(Kumaravadivelu,2013:31)也就是说,语言及语言的运行本自存在并有其潜在的支配法则,而这些潜在的法则只能以探索、发现和理解的方式去习得,任何企图以人为的干预而达到完全掌握的举措只能是基于理想而做的美好假设。因此,“学习者不能再坐着期待知识,教师也不能再站着不停的讲授。教师必须学会放手,学习者也应该学会自我掌控。”(Page,1992:84)这就意味着,学生自主性的提高以及教师角色的转变则成为汉语学习过程中的必然趋势。基于这样的背景,“数据驱动学习”(datadriven learning)的教学理念应运而生,这一理念的创建者Tim Johns(1991)指出,数据驱动学习的主要目的就是要“帮助学生变成远离课堂之外的更好地语言学习者。”并且有着良好的愿景,认为没有学习者,教师就是多余的,但是在没有教师的情况下,学习也可以发生。而且在某些情形下,没有教师的学习会更有效,那就是当学习者发现某些东西时。鉴于这样的理念,数据驱动学习模式的主要特征为:为了提高学生学习的自主性而主张以学生为中心;为了激活学生的语言意识而提倡归纳式的教学方法和营造真实的语言环境;为了让学生更好地内化语言规则而提倡发现探索式的学习方式。(甄凤超,2014)然而,大数据时代的来临,DDL模式也受到了巨大的挑战,因为DDL模式是基于语料库的教学,尽管语料库可以为学习者提供丰富、真实以及有趣的语言材料,但有一个基本的矛盾存在:即语料库所提供的语料是脱离语言学习与交际环境的。此外,许多语料库主要是基于语言的调查与研究而非语言教学而建立的,这就导致了语料库所提供的语料不一定适合语言教学。因此,“大数据时代如何有效地利用数据形成决策的洞察力是当今教育研究领域倍受关注的话题。”(王萍、傅泽禄,2014)反映到对外汉语教学领域,如何从海量的语言信息中获取有价值的适合于学生需求和学习的信息,驱动海外汉语学习者学习汉语的兴趣,更好地提升教学效率,“数据决策系统”在弥补DDL模式的缺陷方面发挥着重要的作用。基于上述情况,以大数据的视角统领整个学习过程,以数据驱动决策系统决定教学方法与教学内容,以数据驱动学习模式促进汉语学习,乃为今后对外汉语教学研究与发展的新思路。

二、数据驱动学习的研究现状

自Tim Johns(1991)提出数据驱动(data-driven learning)这一概念以来,对这一新型教学模式的研究就一直没有中断,特别是近几年来,呈现出蓬勃的态势。国内对于这一教学模式的研究,主要是在英语教学界,而且主要的研究方向为DDL模式对于词汇教学,写作教学,语法教学以及提升自主性的研究之上,并取得了相当的成果,对于DDL模式在口语和听力教学中的研究则是零星可见。关于DDL模式在英语词汇教学方面的研究主要有:张玥杰、姚天顺(1997),俞燕明(2007、2009),吕筱琼(2011),刘玉山、胡志军(2012),张北镇、周江林(2012),焦彬凯(2013),沈岚(2014)等等。其中张玥杰和姚天顺的研究发现数据驱动技术有利于在语料库中对词汇词类进行分析;吕筱琼的研究发现DDL模式在低级水平的英语学习者的词汇习得方面,相对于传统的词汇教学有着明显的优势,吕筱琼的研究只是粗略地指出了DDL模式对于词汇习得有利,而刘玉山和胡志军的研究则更具体地表述了DDL模式对于词汇习得的意义,认为学习者可以利用语料库提供的大量语言事实去辨析词义的细微差别,这对于对外汉语词汇教学同等重要,因为汉语词汇中意义相近的词汇非常之多而且大多难以分辨,譬如“骄傲与自豪”,当其出现的语言环境不同时,其相近的意义关系也会变得相差甚远。其次,学习者还可以利用语料库进行词语或短语搭配的辨析,比如“指导教师”与“指导学生”,“狡诈”与“欺骗”等。这种形式相同而意义不同的搭配利用语料库可以获得很好的理解。再次,在利用语料库所提供的丰富的语言材料的状况之下,学习者还可以辨别口语和书面语的区别,但这一项目的效果未必如愿,因为汉语中口语和书面语的使用大有混同的现象,比如“大街与街衢”、“抄袭与剽窃”等。此外,他们还指出,基于语料库的数据驱动学习模式还有助于辨析词语在不同语境关系中的语用情况(即语义网)以及新词结构的辨析。特别是由于网络词语的快速发展,新词结构如“吃食堂”、“刷门禁”等如果不与具体的语境相结合,就无从解释。然而,张北镇和周江林的研究却发现,虽然基于语料库的DDL教学模式有助于词汇的深度习得,但对于促进词汇的长期记忆来说,却十分有限。因为学习者在利用语料库进行词汇学习的过程中,虽然丰富、真实的语言环境,大量的语言事实激活了学生的语言直觉,培养了学生的语言意识,但也正是由于各种各样的语言环境与语言事实而加重学习者的记忆负荷。故而在语言学习的过程中,教师应该把课堂的交际环境与语料库所提供的多样性环境相结合,创造更多地学习机会,并且使学习者能够意识到并充分地利用而获得学习效率的提升。

在写作教学方面,主要的研究有黄大网等(2003),蒋婷、杨梅(2006),张德凤(2013),熊薇薇(2014),甘敏、邹玲(2015)等。其中熊薇薇的研究指出:利用基于语料库的DDL模式进行写作教学,“对于提高写作的准确性具有明显作用,但对于流利性和复杂性的提高却无明显优势。”而周冬梅(2003)却指出,在解决流行性与准确性的平衡方面,DDL模式提供了有效的指导性方案。二者研究结果的矛盾表明了DDL模式在实际的语言教学运用中,由于使用者的不同,而造成了学习效果的差异。张德凤的研究则从创造性的视角指出:在写作教学中利用语料库,可以改善学生以往习惯于套用作文模板的现象,“培养学生分析与探索的能力”。

此外,甘敏和邹玲的实验表明:在写作教学中运用DDL模式,“教师的写作技术分析和理论展示更直观,方便学生的作文构思和资料查询,和谐师生关系。”尽管不同研究者的结论有着细微的差别,但总体上都表明了DDL模式对于写作教学的有益性,而其取得效果的程度,还有赖于教师的正确使用。关于DDL模式在语法教学中的研究则偏少,主要有谢艳红、潘宇平、张玉婷(2010)、郭颖、王静(2012)等,这主要是因为语法教学更多地体现在了词汇与写作的教学之中,他们的研究共同指出了传统语法教学应该进行这样的转变——从以语法规则讲解为核心的方式转变为以“词项”为核心。这里的“词项”超越了传统的词的概念,不仅“包括词汇,也包括储存在大脑中的词的组合。”周冬梅(2003)Lewis(引自周冬梅,2003)将其界定为以下几种类型:1.一般词汇;2.多个词语的组合;3.固定搭配;4.习惯性使用的结构;5.固定的句子开头模式与句子结构。

这种以“词项”为核心的语法教学模式,能够确保学生从大量的语言材料中获得该词的正确使用形式,比如在语料库索引中输入“关于”,我们可以清楚地知道关于的正确用法:一是“关于”只能用于句首;二是“关于”表示某种范围;三是由“关于”组成的介宾结构用作定语,并可单独做文章的标题。通过这种形式的学习,学生可以很好地从上下文中掌握“关于”的用法。除此之外,数据驱动学习模式在提升学生自主性方面的研究也占有很大比例,主要有:李洁(2012),杨玲(2012),邱大平、贾勤(2012),蔺志渊(2013),曾子力、倪丽珠(2015)等,其共同的观点都为:利用DDL模式进行语言学习,能有效的提升学习者的学习自主性。

由于语料库在语言教学中得到广泛认可,特别是认为语言学习应该基于丰富的语料而进行,因此,基于语料库的数据驱动学习模式则成为教师的最佳选择,但考虑到一系列的实际问题,诸如语料与课堂实际需求的结合,操作方法的困难以及耗时耗力等等,则表明了基于语料库的数据驱动学习模式并非完美无缺,其在使用中也存在不少问题,譬如是否适合于不同层次的学习者,自主性的提升应如何确立自主度,这方面的研究以国外居多,Alex Boulton(2009)的研究指出:对于没有受过语料库操作培训和初级水平的语言学习者来说,数据驱动学习模式仍比传统的语言教学法更有效。此外,利用真实丰富的语言环境中的关键词进行教学远比由一个或多个句子构成的长语境更有益。那么,这是不是就意味着传统地基于纸质的材料应该被彻底摒弃而完全采用移动终端以及各种各样的学习软件来实践DDL模型的学习呢?关于这个问题的答案,Alex Boulton(2010)的研究进一步指出“基于纸质的材料可以消除使用基于语料库的DDL模式中所遇到的障碍,并使DDL模式赢得更多地信众。”这是因为初级水平和那些资质较低的语言学习者没有足够的先验知识和可遵循的模式,所以他们不能够从一个纯粹的以归纳方式为主要特征的教学模式中去进行有效的学习,否则就只能加重学习者的认知和记忆的负荷。

此外,对于这些学习者来说,基于纸质材料的DDL模式与直接接触索引的模式比较起来,前者更能为这些学习者提供他们所需要的引导和鹰架。(Kirschner,2006)此处的鹰架是指学习者在使用语料库进行学习之前,教师应为他们提供充足的支援来帮助学习者培养自主学习的策略和提升他们的自主学习的能力,这样的资源一般包括一些激发兴趣的任务,相应的模板以及认知方面的指导,这些支援则将随着学习者自主学习能力的不断提升而逐渐消失。基于这样的现实,Lamy&Klarskov Mortensen(2007)指出“在学生被要求应对额外的负担——操作一系列软件之前,尽管那些软件似乎如此简单,为学生提供充足的基于纸质材料的DDL模式的实践练习是首先必须要做的事情。”因此,Alex Boulton(2010)直接主张把计算机从课堂教学中摒弃,其理论的渊源应该是承接于Tim Johns的让学习者成为远离课堂之外的更好地语言学者。

关于自主度的问题,Kumaravadivelu(2013:109-110)指出“在自主的初级阶段,我们只需要引发学习者关注教师所选择的目标、任务和材料背后的原因。到了中级阶段,侧重点在于允许学习者对教师所给出的一系列选项做出选择。最后到了高级阶段,学习者自主决定他或她自己的目标、任务和材料。”从Kumaravadivelu的建议中,我们可以看到,自主度存在着学习层次的区别,故而DDL模式的运用应该适应于学习者的不同水平。而对于语料库所提供的语料是否适合于学生的学习需求,Sabine Braun(2007)指出应该完成“从数据驱动学习到需求驱动语料的转变”,而如何才能掌握学生的实际需求,DDL模式并不能完全承担,故而数据驱动决策系统的出现则是可为解决DDL模式的不足提供新思路。

众所周知,由学习者自己掌握学习过程,由自己去探索与发现新知识,更有利于学习者的内化,在实现这一目标的过程中,DDL模式具有举足轻重的作用,但是DDL并不是解决所有问题的锦囊妙计,因为教学中根本就不存在单一的最佳教学方法,而最佳的教学方法就是多种方法的有机混合。此外,在DDL模式运用于语言学习的过程中,教师的作用也必不可缺,正如美国学者安兰德指出“理念是世界上最强大最重要的现实力量。教师的头脑的现代化远远比教师和设备的现代化重要得多。”(引自陈坚林、史光孝,2009)显而易见,在语言教学中,最重要的不是DDL模式所具备的特征的有益性,而是教师的理念必须进行更新。然而遗憾的是,对外汉语教学的研究还滞留于传统的语料库与汉语教学关系的研讨,而忽略了数据驱动学习模式的在对外汉语教学中的重要性。特别是由于大数据时代的到来,又重新赋予了数据驱动学习新的内涵:不再仅仅关注于学习能力的经验推理,而更加趋向于实证性的分析与探索。

三、大数据时代的数据驱动决策模式

2011年,美国麦肯锡公司在《大数据:下一个前沿,竞争力、创新力和生产力》一文中指出大数据时代已经来临。伴随着大数据时代的到来,传统依靠直觉和经验进行决策的模式已经受到剧烈的冲击,随之而来的则是基于数据分析而进行决策的模式,这是由于依靠直觉和经验进行决策的模式信度和效度方面存在问题。因此,Foster Provost&Tom Fawcett(引自王萍等,2014)将数据驱动决策定义为“基于数据的分析,而不再仅仅依靠直觉。”数据驱动决策建议到:为了提高教学质量,传统的以学生考试成绩为中心的学习分析已成为过去,因为只分析学生的考试成绩,对于隐藏于其后的诸多因素忽之不计,这样的做法与实现从整体上提升教学质量,尽量缩小学习者之间的差距这一愿景相距甚远,故而“将数据元素相关联,并探索影响学生和教师表现的积极因素和消极因素。”(王萍等,2014)则成为重要的策略,也就是说,收集并分析与教学相关的所有数据,是进行成功教学的必然前提。然而,“如何从海量的信息中获取有价值的信息,这是大数据时代,语言信息处理技术的一个挑战。”(杨小彬,2015)在此基础上,姜强等(2015)进一步指出“大数据之大,其侧重点并不在于其表象的大容量,而在于其分析数据的全面性和潜在的大价值。”那么,如何挖掘大数据的有用价值并发挥其在汉语教学领域的作用,数据驱动决策模式可能提供有效的解决方案。

由于数据挖掘技术的发展,利用各种各样的数据分析进行决策成为可能,也使得数据驱动系统得以产生和发展。

图一

当然,数据驱动决策系统最初是基于公司的管理和运作而产生的,比如亚马逊、淘宝等大型网络商家就是根据大数据时代的数据驱动决策系统来获取购买者的浏览记录,进而为其推荐或制作符合购买者喜好的产品,并获得了巨大的经济利润。然而,基于跨学科的观点,该模式同样可以运用到对外汉语教学领域,但应该进行部分转变。

图二

语言教学是一个复杂动态的系统工程,其中涉及的因素颇为可观。由于传统的教学模式,DDL模式也不例外,对学生的分析更多地倾向于学生的考试成绩,即使涉及学生的需求、动机与偏好的分析,也大多基于教师的直觉与经验而进行的主观臆断。虽然一些研究者也利用一系列的数据收集技术,诸如问卷调查和访谈等,但这些方法很难确保其数据收集的信度和效度,而大数据视角下的数据驱动决策系统,不仅其数据的来源具有广泛的渠道,包括:学生的基本信息,学习者的学习动机、学习偏好与学习需求,师生之间的感知失配以及教师的信念。广泛的数据来源确保了分析的全面性,而其数据收集的隐性操作则确保了数据的真实性与可靠性。

(一)学生信息

学生信息融入数据驱动决策模式之中,其基本的立足点在于更好地了解学习者的特点,譬如,国别化差异所带来的思维方式和文化信仰的不同,而思维方式与文化信仰的不同却深刻地影响着学习者的学习活动。来自欧美地区的西方学习者,基于其文化的二元性与分析性,其影响下的汉语学习者在学习过程中,自然善于运用分析性的思维对学习问题进行层层解剖(尤指语法学习)。因此,习惯于分析性思维的学习者固然欢迎教师对语法规则进行详尽的描述与解释。但对于以一元性与综合性为主要特征的东方文化学习者来说,其综合性的思维方式则可能会产生相反的情况。此外,学生信息的年龄问题也值得重视,关于这一点,Hudson&Newport(2009)的研究发现:提供给成年学习者一些离散的并且带有问题的语法形式时,对于较为简单的问题语法形式,成年学习者直接采用复制的态度,而只有对于较为复杂并且出现频率较高的语法形式,学习者才会加以调整,使之符合目的语规范。而小孩则表现出截然不同的举动,即无论是较简单或较复杂的问题性语法形式,他们都会进行调整。这一发现表明了成年学习者存在严重的固化思维,这种固化思维对于语言学习具有很大地负面影响。因此,数据驱动决策模式中的学生信息模块对于制定出科学有效的教学决策具有重要意义。

(二)学习动机

Stevick(1982:4)指出“语言学习的成功不怎么取决于教学材料、技巧和语言分析,而更多地取决于学习者的内部因素以及语言课堂中学习者之间的关系。”基于这样的现实,深度挖掘与分析学生的内心活动是确保其有效并持续进行学习的前提,而对其内部学习动机的调动与激发则深化了学习的动力。关于学习者内部动机的解释,Deci&Ryan(1995:35)指出:学习者的内部动机是指学习者在学习目的语时,其学习是出于他们内心真实的愿望而不是由于受到来自外部的压力。而外部动机正好与此相反,其学习是由于教师的强迫或物质性奖励而进行的,一旦强迫、奖励或惩罚终止,学习的动力也随之下降。因此,基于学习动机的动态变化性与动机种类的多样性及其对语言学习成功与否的重要性的现实,通过采用课堂观察、批判性课堂话语分析、深度访谈与日常交流的方式,及时了解学习者学习动机的变化,是保证学习成功的决定性条件。

(三)学习偏好

为了有效地促进语言学习,对学习者学习偏好的分析同样不可或缺,因此,教师必须意识到:学习者对于学习内容、学习方式、教学方式以及课堂活动的喜欢或厌恶;学生的偏好与教师组织的课堂活动之间的相似性与差异性;改变传统课堂教学的僵化形式,根据学生学习偏好的不断变化及时调整教学内容与活动;重视学生在课堂中无意识创造出来的学习机会并充分利用,使学习机会最大化。通过改变传统的由教学大纲规定的教学内容与受典型规约的教学模式,把课堂语言学习视为一个动态复杂体系,高度重视学生在学习过程中产生的学习兴趣,应是未来汉语教学的发展方向。

(四)学习需求

传统的对于学生需求的分析更多关注的是以语言为主体的不足之处,即语言教师在分析学生的需求时,主要关注于学生语言能力的高低,进而采取若干措施进行补救,而忽略了“和课堂活动相关的个人、社会、文化、经济、制度、后勤等因素。”(Kumaravadivelu,2014:33)而在大数据的视角下,这些因素则具有重要的价值。此外,大数据视角下的需求分析还关注教材、教学设备、学习环境以及学习者的说话行为等等与学习者学习相关的所有因素。

(五)感知失配

在实际的语言教学中,总是存在者一种悖反的现象,即教师的教与学生的学之间存在着差距,也就是说,教师所教的内容学生可能部分或完全地不感兴趣。这就涉及到一个重要的问题,即感知失配现象。因此,在第二语言教学中,感知失配也许是造成教学效果不甚理想的重要因素。为了促进二语教学的更好发展,教师们必须具备深刻的洞察力与敏感度,及时认清师生之间存在的感知失配问题并及时寻找办法将之进行最小化。Allwright(1987:99)讲述的一个事例正好说明了学习者对教师的意图及教师创造的学习机会产生了理解上的偏差:“一位担任英语作为外语教学的教师经常习惯性地在会话课中进行对话训练,要求学生们首先进行对话,然后再展开讨论。一次,他如同往常一样,先发给学生一份对话的材料,但是部分学生很快地就其中的一个话题讨论起来,这种热烈的讨论大约持续了二十多分钟——这是这位教师希望看到的,不过学生们平时很少有这样的表现——一位女学生举手问这位老师:‘请问老师,我们的会话练习什么时候开始。’”这个事例告诉我们,教师的意图及其希望的学习方式与学习机会并不是所有的学生都认同和接受,这也同样表明一个问题,即教师的输入与学生的获得之间存在距离。教师的输入是指教师通过提供口头或书面的语言材料或其他形式的信息,并下意识地认为这是学生应该在本堂课中学习并掌握的。而学生的获得则指的是学生在上课的过程中,通过亲身参与或其他的学习方式得到的东西,而不仅仅局限于语言材料等所提供的现成信息。

Block(1996)年进行的以西班牙MBA学生所上的英语作为外语课程为调查对象,最后发现“学生在思考上具有自主性,而且教师与学生们在‘看待’课堂教学及其各项活动上存在着现实的差距。”只有对师生的感知态度有一个清楚地认识,才能真正的理解教师的教与学生的学之间的差距。也只有了解了这种差距,才能采取相应有效的干预手段。而要寻找师生之间存在的理解差距,就必须进行协商和沟通,这就要求教师转变传统的角色,以多元的视角来帮助学生理解同一问题,最终才能实现理想的教学效果。

(六)教师信念

尽管DDL模式强调以学生为中心具有重要的意义,但教师的信念同样不可忽视,因此,在数据驱动决策系统中融入教师的信念非常必要,这是因为“教师的信念能够帮助教师去界定、选择和组织将要展示给学生的知识和信息。”(Pajares,1992)也就是说教师的信念(价值观)直接影响教师想给学生教授什么样的内容,而在教师信念(价值观)影响下的教学内容与教学行为则直接或间接地影响着学生价值观的形成与行为方式的确立。因此,很容易看到,“两位教学信念完全不同的教师,针对类似的课程大纲,虽然课堂形式相近,却能营造出完全不同的课堂氛围。”(Garton,2008: 67)在这个意义上,我们明显感受到:教师的信念(价值观)直接决定着课堂教学的成功。

显而易见,大数据视角下的数据驱动决策系统不仅考虑到了学生的因素,学习者的动机,学习者的偏好与需求,也认识到了教师的信念,师生之间的感知失配对于整个数据收集与分析的重要性,而在数据分析的过程中,也考虑到了学生实时的信息反馈并充分尊重并信任学生的观点,这无疑为改善教学质量,提升学习者的学习效率与学习能力提供新的切入点。

四、大数据视角下的汉语驱动学习思考

著名的英国语言学家Quirk曾有这样的一个论断:“把材料仅仅当作例证来使用,用来证明先验的,或者是语法学传统规定的……而不是从大量自然语言材料中归纳这些语法上的差别,这只能是一种很不令人满意的权宜之计。”(引自徐艳华,2014)传统以及现行的对外汉语教学,在很大程度上仍然遵循所谓的“3P”模式的教学,即呈现教学内容(presentation),进行操作练习(practice),生产规则(production)。在这种教学模式中,汉语学习者只是作为被动地客体而接受知识并进行机械性的操作训练,这对于培养学生的思考与分析的能力,自主探索的能力,交流合作的能力是极为不利的。而大数据时代的到来,则完全否定了这种忽视发挥学生主体能动性的做法,而要求语言教学必须还原于真实、自然的语言环境中,通过让学生暴露在大量的语言事实之中去激活他们的语言直觉,培养他们的语言意识,最终提升汉语学习者自主学习的能力。关于这一点,比尔·盖茨曾断言“利用数据分析的教育大数据能够提高学生的学习成绩。”(胡德维,2013)比尔·盖茨这里所说的学习成绩还是狭义上的,应该将之切换为学习能力更为切合。基于这样的现实,大数据视角下的汉语学习应该进行如下转变:

(一)角色的转变

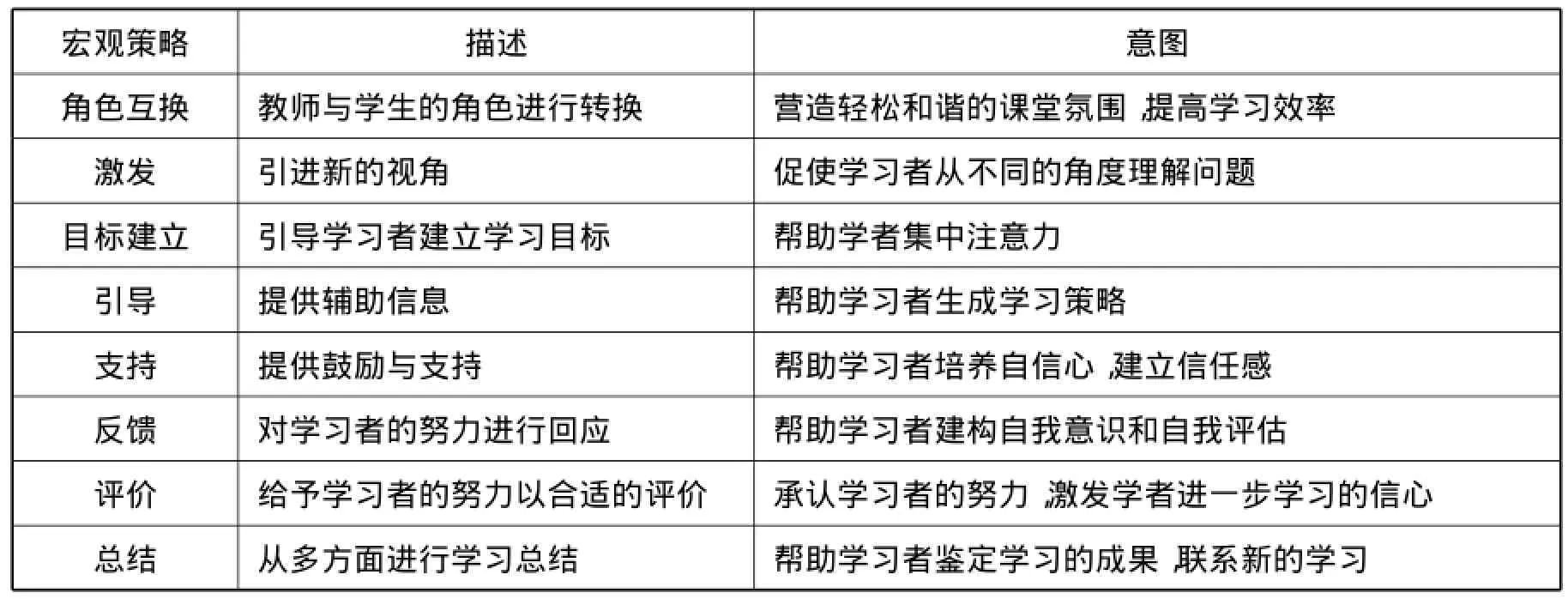

基于教师信念在语言教学中的重要性,角色的转变成为必然地趋势。这是因为在传统的语言教学中,教师一直处于中心地位,是整个学习过程的操纵者,因此极大地限制了学习者主观能动性与积极性的发挥,导致教学效果不甚理想,因此角色的转变则成为必然趋势。基于此种意义,汉语教师不再是整个学习过程的操纵者,而是变为辅助者,从而真正实现了传业,授道,解惑的师道精神。在这个角色的转变过程中,教师必须接受并关心学习者自身以及学习者学习过程中遇到的问题,并且认真的对待它们,乐意花费时间和精力去帮助学习者解决问题,并鼓励支持他们,只有在这样的环境之下,学习者才会感到非常轻松,没有任何焦虑,最终才会亲近老师并与老师自由愉快的交流。此外,“因为只有在教与学上共同探索、研究的师生,才能在课堂中创造和运用学习机会,这样的互动过程能够尽可能地发挥教师和学习者在课堂上的作用。”(Kumaravadivelu,2013:33)因此在角色互变的过程中,教师与学生不是变为孤立的客体,而是成为互帮互助,共同探讨,共同解决问题的合作者,其合作意义则是为创造最大化学习机会起到推波助澜的作用。此外,在角色转变的过程中,学生也不再被动地接受知识,而是积极主动探索,因此,我们从宏观与微观的角度对角色转变过程进行了描述,如下表所示:

表1

表2

从表1、表2中,我们可以看出:教师已经变成了提供信息、引导、支持与鼓励的辅助者,而学习者则成为学习的主动探索者。通过这种转变,我们希望学习者也同时变为承担自己学习的责任者,也就是说,他们应该为自己的学习负责,从而减轻教师的工作负荷,这也是有效学习的一个重要方面。

(二)多元的视角

学习者不同的视角,知识和策略必定会带来认知上的冲突,而这种冲突在某种意义上不只局限于一件毫无意义的事件,因为在解决这种认知冲突的过程中,新的视角,认识和策略又会被重新创造出来,但是这里有一个重要的前提,即社会文化背景的融入,有了社会文化背景的融入,学习者就能在解决认知冲突的过程中建构他们的自我意识与主体性并可能进行身份转变。正如(weedon,1987:21)所指出的那样“语言就是这么一个场所,在这儿可以定义和比较社会组织真实和可能的形式,以及它们可能形成的社会和政治效应,在这儿也可以建构我们的自我意识和主体性。”此外,我们还必须注意到,“假设当学习者说话时,他们不仅是在与母语使用者交换信息,而且还在不断的提醒自己的角色以及与这个社会的关系。这样一来,在目的语中的投入也是学习者对自身身份的一种再认识,这种身份将会随着时空的变化而不断发生变化。”(Norton,2000:10-11)在这样的假设中,教师视角的转变则变得异常重要,因为海外学习者在学习汉语时,不再是单纯的局限于语言的表面现象,而更多的倾注于语言背后的认知问题及即价值观念和思维方式。因此,海外学习者学习汉语的过程也就是自身身份,文化观念和价值认同的转变过程,而其能否成功地进行转变,则有赖于教师的多元视角的建构。此外,由于学习偏好、学习动机与学习需求的差异与多元性,在教师多元视角建构的过程中,Howard Gardner(1999)所提出的多元智能理论也许会起到一定的促进作用。

根据Gardner的多元智能理论,在对外汉语课程计划设置时,我们结合了Gouws(2008)关于将基于效果的教育与多元智能理论相互融合的建议,我们认为,在教学内容确定之后,我们可以将下列问题引进课程计划之中。

1.言语——语言智能。我应该如何组织演讲词。

2.逻辑——数学智能。我如何引进逻辑推理。

3.音乐智能。我怎样才能引进音乐。

4.空间智能。我怎样使用视觉教具。

5.身体——运动智能。我如何使用整个身体动作来表达感情。

6.自我认知智能。我如何唤醒或激发学生个人的感情。

7.人际关系智能。我如何使学习者参与到小组讨论中并积极交流。

8.自然探索智能。我怎样引进大自然,使之与课堂关联。

9.存在智能。我如何引进哲学问题。

因此,汉语教师在进行课程设置之前,应该摒弃传统的观点,即学生只拥有前两种智能,而应该以多元的视角来帮助汉语学习者发展他们各方面的能力。

(三)有效的协商

为了处理不同的学习偏好与学习需求,我们认为协商是处理问题的最佳方法,对于汉语作为第二语言教学的研究来说,同样具有重要意义。由于学习对象的国别性,思维方式与价值观念的差异性等一系列因素导致了其教学过程的复杂性。因此,当各种各样的感知失配现象出现时,师生之间的协商沟通可能成为最佳的教学与学习的途径。Ellis&Sinclair(1989:10)指出“如果合适的话,与学习者一起商讨课程内容与教学方法……允许学习者形成他们自己的语言学习观,并尊重他们的观点,向个体学习者提出你的建议并予以指导。”这样的行为,或许可以提升学生的自信心与学习的自主性,而且在与学习者进行讨论的过程中,教师还能充分了解到学生的真实想法,从而在某种程度上对教学方式或教学内容做出适当的修改,以更好地适应学习的需要。因此,教师必须高度重视学习者对学习的理解的倾向,为了更好地了解学生的学习理解倾向,我们可以使用下列问题:

1.你是否愿意与其他同学一起交流,讨论?

2.你对教师所使用的教学策略有什么看法?

3.教师所使用的测评方式,在你看来?

4.对于本课堂所学的内容,你的想法是?

5.你愿意老师在课堂上直接纠正你的错误吗?

6.你能了解老师上课时的教学意图吗?

7.你希望在本课堂中学到什么样的知识?

但问题在于教师的教学目的可能会因此而无法实现,由学生来主宰教学的局面也可能由此产生。这既是一种矛盾又是一种良好的学习机会,关键在于教师们如何通过学生感兴趣的教学内容来实现自己教学的目的,达到两不耽误的效果。这就提醒我们,在教师与学生共同协商的过程中,教师不能为了解决感知失配问题而一昧地迁就学生,从而失去教学的独立性与自主性,否则就可能顾此失彼,造成本末倒置了。

(四)个性化的学习。

由于不同学习者学习偏好与需求的不同,因此,通过数据驱动决策系统对于汉语学习相关的所有因素进行分析,汉语教师可以获悉学生学习的真实状态,更加关注学习者多方面能力的全面发展,而不再仅仅局限于学习成绩的提高,因为“丰富的表面现象未必能够反映真正的缺失。”(Michel,1974:19)同样的100分,其背后隐含的驱动因素全然不同,有的同学可能擅长于逻辑推理,有的则可能长于记忆。如果汉语教师不具备深刻的洞察力去挖掘出其背后的真实原因,就无法为学习者提供有效的学习环境与学习方式。因此,汉语教师应该尽可能真正的理解每一位汉语学习者的真实情况,找出真正影响汉语学习者学习的因素,最终针对学习者的不同情况而设计出适应于他们的个性化的学习环境、个性化的教学方式以及个性化的评估机制。譬如,由于学习者学习能力的差异,在建立个性化的评估机制时,汉语教师应该充分考虑到学习者的多样性与多层次性而建立并使用一种参照性的标准去评估学生的表现,其所强调的是学习者自己设定目标的实现与否而不是与其他同学进行比较。基于数据驱动决策系统数据来源的情况,传统的由教学大纲所设定的学习目标已经不适应个性化学习的需求,而应转变为在教师的引导之下,由学习者自己设定学习目标,在学习目标完成的过程中,进行自我调节与监控,最终进行自我反思,从而能够在一定的程度上促进有效的学习。

(五)评价的过程性

为了推动学习评价方式朝着更加科学化的方向发展,传统的只以结果(考试成绩)为终极衡量标准的参照系已经无法全面、科学的评估学生学习能力的发展,因为在大数据时代,学习者的所有行为已不再是孤立的客体,而是相互依存并相互作用的集合体。基于这样的背景,评价手段必须结合汉语学习者在整个学习过程中所产生的所有行为,诸如参与课堂活动、作业完成情况、学习认知能力、课后学习情况、在完成课堂任务过程中所参与的各种因素(学习策略、积极交流、互动学习等),建立一种以过程为导向的科学化与人性化的学习评估体系。

(六)课外学习的建构

在对数据驱动决策系统中数据来源模块分析的基础上,很容易发现汉语学习者学习汉语在很大长度上依赖于社会交际网络,然而,传统的语言教学观往往陷于课堂教学的泥淖,而忽略了学习者课外学习的重要性。在以经验、直觉和逻辑为基础的语言教学时代,由于数据意识的缺乏以及科学技术的不相适应,导致了学习效率的高低与学习能力的提升主要取决于课堂的集中程度的偏误观点。然而,教育信息化与数字化时代的到来,则为汉语教学提供了新的视野:更加注重汉语学习者的课外学习的建构,诸如阅读报纸、杂志、观看综艺节目、软件学习、在线课程学习平台、与母语者的平凡交流等等,这种课外学习方式的建构不仅减轻了学习者面对教师时所产生的紧张感与焦虑感,而且能够更好地培养学习者的分析能力。此外,课外学习的建构,汉语学习者能更好地沉浸于真实的语言与交际环境之中,这对于语言能力的培养无疑具有重要的意义。因此,成功地汉语学习不能再仅仅依靠课堂教学的有限学习时间与训练,相反地,汉语教师应该积极地帮助学习者建构课外学习的能力。这正如洪堡特(1999:49)所指出的那样“语言是不可教授的,语言只能在心灵中唤醒,人只能传递给语言一根它将沿之独立自主地发展的线索。”基于这样的背景,我们主张在学习者的课外学习中,使用基于能力的自适应引导性学习系统,简称(CBGLA)。这一程序由Hsu&Li (2015)发展而来。其主要特征在于采用了计算机处理中的冒泡处理程序,通过学习者自己设定的学习目标,系统将会进行基于目标的前测,根据前测所产生的结果,系统提供个性化的学习方式与相关的学习内容,在学习的过程中,系统将会定期的测试学习者的学习情况,如果通过后测,则可以进行下一阶段的学习,如果没有通过,系统将及时给予反馈和建议,从而再次进行学习。

(七)合作学习的提倡

合作学习的提倡承接于师生之间的感知失配与学生的学习需求,在学习生活步入信息科技化时代,完全脱离他人而进行学习已经变得不现实。此外,合作学习即基于团队合作的学习方式,其强调教师与学生或学生与学生之间的互动学习。这种互动并不是简单的对话与交流,而是主张师生之间或学习者之间在教与学的共同探索与研究,这种探索与研究的过程,也就是创造学习机会的过程。通过这样的合作学习方式,能够尽可能地发挥学习者在课堂上的能动性与创造性,并使得学习者由传统的被动接受知识的客体一跃而为知识的创造者与吸收者,这样的学习方式非常有利于汉语学习者对语言知识点的创造性理解与掌握,在这样的背景之下,教师不再是传统意义上的教师,学生也不再是传统意义上的学习者,因为他们都是学习的当家。(Allwright,1984)

综上所述,跻身于大数据时代的对外汉语教学,应该以大数据的视野为总纲,以数据分析为基点,通过角色的转变,多元的视角,有效地协商,个性化的学习,以及注重课外学习的建构与合作学习的提倡等策略,在对传统的以结果为导向的评价方式进行转变为以过程为导向的过程中,推动对外汉语教学朝着个性化与实证性的方向发展。

五、结语

数据驱动学习模式一反传统的语言教学模式,在提高学生的自主学习能力和培养学生的语言意识方面具有重要的作用,然而其基于学生以及学习分析的主观性则表露了其固有的缺陷。随着大数据时代的到来并快速发展,数据挖掘技术在各行各业的广泛运用,使得数据驱动决策系统得以形成并发展,从而驱动了决策模式的转型,这种全面性的数据分析与过滤系统,大大增加了从大量数据中获取有用数据的可能性与可靠性,同时也弥补了DDL模式的不足。这种基于大数据的数据驱动决策系统之下的DDL模式,在为教师提供科学决策的同时,也为汉语学习者创造了更多并具有个性化的学习机会。因此,以大数据的视野统领汉语学习,关注并重视与汉语学习相关的所有因素,以数据驱动决策系统决定即将实施的教学计划,以DDL模式促进学习效率的提升,是今后对外汉语教学发展的重要方向。也就是说,未来的教育(尤指对外汉语教学)很有可能是大数据发展的结果。

安晖:《大数据竞争前沿动态》,《人民论坛》,2013年第15期。

陈坚林、史光孝:《对信息技术环境下外语教学模式的再思考——以DDL为例》,《外语教学》,2009年第6期。

甘敏、邹玲:《DDL模式下的英语写作教学》,《教育学术月刊》,2015年第5期。

郭颖、王静:《基于网络语料库资源的动态语法学习研究——以“数据驱动学习”为例》,《中国科技信息》,2012年第12期。

胡德维:《大数据革命教育》,《光明日报》,2013年10月19日第5版。

黄大网、南佐民、杨新亮:《数据驱动学习与英语写作教学中的语域知识传授—基于CLEC语料库的个案研究》,《外语电化教学》,2003年第94期。

姜强、赵蔚、王明娇、王丽萍:《基于大数据的个性化自适应在线学习分析模型及实现》,《中国电化教育》,2015年第1期。

蒋婷、杨梅:《数据驱动学习与专业英语写作创新》,《重庆大学学报》(社会科学版),2006年第6期。

焦彬凯:《数据驱动的对外汉语辅助模式研究》,《语文建设》,2013年第10期。

库玛:《超越教学法:语言教学的宏观策略》,陶健敏译,北京:北京大学出版社,2013年。

库玛:《全球化社会中的语言教师教育:“知”、“析”、“识”、“行”和“察”的模块模型》,赵杨、付玲毓译,北京:北京大学出版社,2014年。

李洁:《语料库数据驱动与大学英语自主学习》,《新课程研究》,2012年第12期。

蔺志渊:《数据驱动模式:一种能有效提高学生学习能力的教育模式——基于大学英语精读教学的案例分析》,《西华大学学报》(哲学社会科学版),2013年第4期。

刘玉山、胡志军:《基于在线免费语料库The Compleat Lexical Tutor的词汇自主学习与评估》,《山东外语教学》,2012年第6期。

吕筱琼:《DDL模式在词汇搭配教学中的应用研究》,《西昌学院学报》(社会科学版),2011年第2期。

吕筱琼:《论DDL教学法在词汇深度知识教学中的应用》,《黑龙江教育学院学报》,2011年第5期。

邱大平、贾勤:《基于语料库的语言自主学习中心资源建设研究》,《湖北工业大学学报》,2012年第3期。

沈岚:《基于语料库的大学英语词汇习得及其实验教学模式的构建》,《实验技术与管理》,2014年第6期。

王萍、傅泽禄:《数据驱动决策系统:大数据时代美国学校改进的有力工具》,《中国电化教育》,2014年第7期。

威廉·冯·洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚小平译,北京:商务印书馆,1999年。

谢艳红、潘宇平、张玉婷:《数据驱动教学法——二语语法教学的新视角》,《牡丹江教育学院学报》,2010年第4期。

熊薇薇:《数据驱动学习模式应用于英语写作教学的实效研究》,《职业时空》,2014年第7期。

徐艳华:《大数据时代“有”字句对外汉语教学研究》,《数字化汉语教学》,2014年7月19日。

杨玲:《基于“数据驱动学习”的机辅写作教学模式初探》,《现代教育技术》,2007年第8期。

杨小彬:《大数据对语言信息处理的挑战》,《学习月刊》,2015年第11期。

俞燕明:《数据驱动词汇教学实验》,《大学英语》,2007年第2期。

俞燕明:《数据驱动词汇教学:基于计算机和语料库的研究性教学探索》,《外语电化教学》,2009年第126期。

曾子力、倪丽珠:《大数据驱动英语自主学习模式研究》,《信息与电脑》,2015年第21期。

张北镇、周江林:《数据驱动学习的课堂实现模式研究》,《外语与外语教学》,2012年第3期。

张德凤:《数据驱动模式在英语写作教学中的运用》,《大学英语》,2013年第2期。

张玥杰、姚天顺:《基于数据驱动技术在语料词类分析中的作用》,《计算机科学》,1999年第1期。

甄凤超:《语料库数据驱动的外语学习——思想、方法和技术》,《外语界》,2015年第4期。

周冬梅:《数据驱动学习——教学模式的转变》,《零陵学院学报》(教育科学),2003年第2期。

Alex,B.Test the limits of Data-driven Learning:Language Proficiency and Training.ReCALL,2009,21(1).

Alex,B.Data-driven Learning:Taking the computer out of the equation.Language Learning,2010,60(3).

Allwright,R.L.The importance of Interaction in classroom language learning.Applied linguistics,1984,(5).

Block,D.“A window on the classroom:classroom events viewed from different angles,”in K.M.Bailey and D.Nunan (eds.).Voices from the classroom:Qualitative Research in Language Classrooms.Cambridge:Cambridge University Press,1996.168-193.

Deci,E.L.&Ryan,R.M.Intrinsic Motivation and Self-motivation in Human Behavior.New York:Plenum Press,1995.35.

De-Certeau,M.Culture in the Plural.Minneapolis:university of Minnesota Press,1974.19.

Ellis,G.and B.Sinclair.Learning to Learn English:A Course in Learner Training.Teacher Handbook.Cambridge:Cambridge University Press,1989.10.

Gardner,H.Multiple Intelligence and Education.[EB/OL]http://infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences -and-education/.2016-4-17.

Garton,S.Teacher beliefs and interaction in the language classroom.In S.Garton and K.Richards(eds.)Professional Encounters in TESOL.London:Palgrave Macmillian,2008.67.

Gouws,F.E.Teaching and Learning through Multiple Intelligence in the Outcomes-based Educational Classroom.Africa Education Review,2008,4(2).

Hsu,W.C.&Li,C.H.A Competency-based Guided-learning Algorithm Applied on Adaptively Guiding E-learning.Interactive Learning Environments,2015,23(1).

Johns,T.From printout to handout:Grammar and Vocabulary Teaching in the Context of Data-driven Learning.in Alex,B.Data-driven Learning:Taking the computer out of the equation.Language Learning,2010,60(3).

Kam,C.L.H.&Newport,E L..Getting it rightby getting itwrong:When learners change languages.Cognitive Psychology,2009,(59).

Kirschner,P.&Sweller,J.&Clark,R.Why Minimal Guidance during Instruction Does not Work:An Analysis of the Failure of Constructivist,Discovery,Problem-based,Experiential,and Inquiry-based Teaching.Educational Psychologist,2006,(2).

Lamy,M.&Klarskov Mortensen,J.Using Concordance Program in the Modern Foreign Languages Classroom.in Alex,B.Data-driven Learning:Taking the computer out of the equation.Language Learning,2010,60(3).

Messelt,J.Data-driven Decision Making:A Powerful Tool for School Improvement.[EB/OL]http://docplayer.net/ 4271543-Data-driven-decision-making.htm l.2016-4-16.

Norton,B.Identity and Language Learning.London:Longman,2000,10-11.

Page,B.Letting GO—Taking Hold:A Guide to Independent Language Learning by Teachers for Teachers.London:CILT,1992.84.

Pajares,M.F.Teachers’beliefs and educational research:Cleaning up a messy construct.Review of Educational Research,1992,(62).

Sabine,B.Integrating CorpusWork into Secondary Education:From Data-driven Learning to Needs-driven Corpora.Re-CALL,2007,(3).

Slimani,A.The role of topicalization in classroom language learning.System,1989,(2).

Stevick,E.W.Teaching and Learning language.Cambridge:Cambridge University Press,1982.4.

Weedon,C.Feminist Practice and Poststructuralist Theory.London:Blackwell,1987.21.

A Study of Chinese-Driven Learning Based on the Big Data Perspective

LIDaipeng

(Overseas Education College Of Xiamen University,Xiamen 361102 China)

With the coming of the era of big data,the wholeworld will conducta tremendous change.The revolutionary glory projects the field of education will result in the transformation of traditional education concept andmodel.In the lightof teaching Chinese as second language,big data will provide a new perspective for its research:the learning process will be leaded by big data,the content and method of teaching will be decided by the data-driven decision system and Chinese teachingwill be improved by the data-driven learning model.Therefore,big data will be important driving force of the development of teaching Chinese as second language to the new stage.

Big Data;Data-driven Learning;Data-driven Decision;TCS

H195

:A

:2221-9056(2017)02-0205-13

10.14095/j.cnki.oce.2017.02.008

2016-05-17

李代鹏,厦门大学海外教育学院中国语言文学(对外汉语教学)研究生,研究方向为对外汉语教学。Email:1032294493@qq.com