初中信息技术理论课“深度学习”的实施策略初探

——以《认识计算机——硬件》一课为例

☆秦晓兰

(江苏省锡山高级中学实验学校,江苏无锡214174)

初中信息技术理论课“深度学习”的实施策略初探

——以《认识计算机——硬件》一课为例

☆秦晓兰

(江苏省锡山高级中学实验学校,江苏无锡214174)

初中信息技术理论课的学习内容具有专业、抽象、概括等特点,因此,理论课往往容易演变为教师单纯讲授、学生被动识记的“浅层学习”形态。如何化理论为操作,化抽象为具体,让学生在信息技术的理论课上也能够经历“深度学习”,从而透析概念的本质、着意概念的迁移运用,就更加需要信息技术教师在理论课“知识的核心处”作“深入浅出”以优化教学。本文以苏科版(2016年修订)《初中7年级信息技术》第2章第1节《认识计算机——硬件》一课的案例研究为例,简述其“浅层学习”的教学形态、“深度学习”的教学形态、以及简要分析初中信息技术理论课“深度学习”的实施策略。

深度学习;浅层学习;信息技术;理论课;实施策略

初中信息技术理论课的学习内容主要有:基础理论知识、原理类理论知识和情感态度价值观类理论知识等,其教学主要涉及“基础知识的识记与辨别”、“基本原理的了解与应用”和“情感态度价值观的初步渗透与体验”等。由于基础知识和基本原理具有专业、抽象、概括等特点,因此,理论课往往容易演变为教师单纯讲授、学生被动识记的“浅层学习”样态。初中阶段学生的思维方式正由形象思维初步向抽象思维转化,相比较于倾听抽象的理论,学生更愿意亲自动手具象的操作。那么,如何化理论为操作,化抽象为具体,让学生在信息技术的理论课上也能够经历“深度学习”,从而透析概念的本质、着意概念的迁移运用,就更加需要信息技术教师在理论课“知识的核心处”作“深入浅出”以优化教学。以下笔者以《认识计算机——硬件》一课的案例研究为例,简述其“浅层学习”的教学形态,“深度学习”的教学形态,以及简要分析初中信息技术理论课“深度学习”的实施策略。

一、“浅层学习”的教学形态

(一)提出计算机硬件的概念

教师首先出示一张台式计算机的图片,引导学生观察并说说计算机外观上的组成——有鼠标、键盘、显示器、打印机、主机等,引出计算机硬件的概念——即组成计算机的看得见、摸得着的物理设备统称为硬件。

(二)学习计算机各个硬件的名称和主要功能

教师拆开主机箱,引导全班学生一起看一看主机箱内各硬件的外观、说一说主机箱内各硬件的名称,以获得感性认识。然后,教师组织学生做“角色扮演”的游戏:先组织学生自学下发的文档——《硬件们的自我介绍.doc》(如图1),然后指定7名学生分别上台扮演“CPU”、“硬盘”、“内存”、“主板”、“显示器”、“鼠标”、“键盘”的角色,通过角色之间的“对话”描述各硬件的功能,其余学生倾听并补充。

图1 硬件们的自我介绍

(三)学习计算机硬件的分类

教师出示硬件的五大逻辑分类——控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备。将计算机处理信息的过程与“人处理信息的过程”类比,同时指出“输入设备”——鼠标、键盘、手写板等是可以将外部信息输入到计算机内部的设备,就好比人是通过手摸、耳朵听、眼睛看来获取信息;“输出设备”——显示器、打印机、音箱等是可以将计算机内部信息输出的设备,就好比人是通过嘴说、手写、脸和肢体来表情达意;存储器——内存、硬盘、光盘、U盘等就是存放信息的设备,就好比人通过大脑记忆、写在纸上等方式存储信息;运算器和控制器统称CPU,CPU就是计算机的“大脑”。

(四)巩固练习,完成对硬件分类的作业

教师提供若干硬件的图片和4个文件夹——“运算器+控制器”、“存储器”、“输入设备”、“输出设备”(如图2),要求学生将相应的图片移动到相应的文件夹中,以此来巩固、评价学生对于硬件分类的习得水平。

图2 各种硬件

二、“深度学习”的教学形态

(一)提出计算机硬件的概念

教师播放一段计算机装机视频,就视频内容引导学生说一说:用到哪些设备?要组装一台完整的计算机,还需要哪些设备?这样,让学生一开始就对组成计算机最神秘的那部分硬件获得感官上的认识,同时指出:计算机并不神秘,只不过是由一些看得见摸得着的物理设备组成的,这些实实在在的、看得见摸得着的物理设备统称为硬件。

(二)学习组成计算机的主要硬件的名称及功能

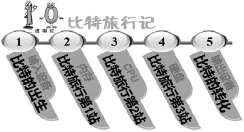

教师首先引导学生“提取旧知识”——自然界中的信息在计算机内部是以二进制的形式存在的,“比特(bit)”就是二进制中的一个“位”(一个0,或者一个1);然后“引入新知识”——将计算机工作时“比特在计算机内部的流动”比作“比特的旅行”,按照“比特旅行”的先后顺序,依次学习输入设备、内存、CPU、硬盘和输出设备等硬件的名称、功能及主要性能指标,具体如图3所示。

1.比特的“出生”——输入设备

自然界中的信息有很多表现形式——如图片、文本、声音、视频等。但是这些信息不能直接传入计算机,必须经过输入设备——如鼠标、键盘、手写板等编码成二进制(如图4),才能被计算机处理,比特就这样“出生”了。

图4 比特的“出生”

2.比特旅行的第一站——内存

教师指导学生在主机箱中找一找内存的位置,通过图片和实物观察内存的“长相”,获得感性认识。随后,教师指导学生登录自制的“教学网站”(如图5),浏览并自学“比特旅行第一站——内存”的相关内容,完成自学检测。最后,教师根据自学检测的反馈结果,梳理与内存相关的知识结构。

图5 比特旅行第1站内存

3.比特旅行第二站——CPUCPU

比特信息在内存中只是被临时存储,如果要参与运算,就要进入另外一个设备——CPU。在获得CPU的外观以及CPU在主板的位置等知识以后,教师引导学生从“CPU的内部电路构造”以及“CPU的生产工艺”出发,登录教学网站,进入“比特旅行第二站——CPU”去自主探究,并完成自学检测,根据自学检测的反馈结果,梳理与CPU相关的知识结构。

4.比特旅行第三站——外存

CPU中运算的结果又返回内存中临时存放起来了,此时,当我们执行软件中的“保存”命令,比特信息又将进入到外存——如硬盘、U盘、光盘中。其中,最重要的外存就是硬盘。教师指导学生登录网站自学“比特旅行第三站——外存”并完成自学检测,独立完成查看自己所使用计算机的硬盘容量。

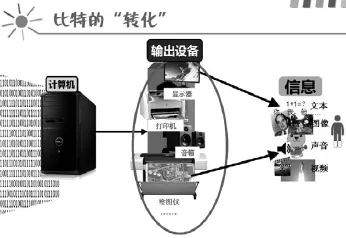

5.比特的“转化”——输出设备

二进制信息比特在外存中只是被永久存储起来,如果这些信息需要被我们看到或者听到,则必须通过“输出设备”解码成文本、图像、声音、视频等信息(如图6)。

图6 比特的“转化”

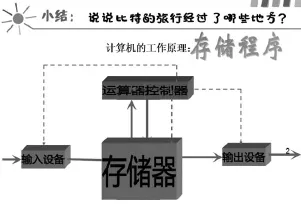

(三)课堂小结,梳理计算机的工作原理

学生回顾:比特的旅行依次经历了哪些地方?教师根据学生的回答梳理出结构图(如图7),而这张结构图也就是计算机之父——冯·诺依曼提出的计算机存储程序的工作原理。世界上任何一台计算机都是在这五大逻辑部件的协调之下执行着一条又一条的人为编制的程序。

图7 比特旅行结构图

(四)课堂任务,完成对硬件分类的作业

教师组织学生登录教学网页“课堂作业”栏目,完成硬件分类的作业,并点击“提交”获得反馈,完成自我评价。

三、初中信息技术理论课“深度学习”的实施策略分析

深度学习是一种基于高阶思维发展的理解性学习,具有“注重批判理解,强调内容整合,促进知识建构,着意迁移运用”等特征。本节学习内容《认识计算机——硬件》一课属于初中信息技术基础理论知识部分,要求学生了解计算机的基本组成以及工作原理,消除计算机对学生的神秘感,为后续学习和应用计算机打下良好的基础。在浅层学习的教学形态下,学生大概知道了一些硬件的外形、名称和功能,但是从课堂作业的反馈情况看,学生主要暴露出以下两个问题:一是将“外部存储器”与“输入设备”的概念混淆;二是对“计算机的工作原理”模糊不清;但是在改进的深度学习的教学形态下,学生不但能够明确区分“外部存储器”和“输入设备”,同时对于计算机工作时各硬件之间的协调工作原理也获得更为深切的认识。笔者认为在初中信息技术理论课实施“深度学习”,教师可运用以下策略。

(一)确立高阶思维发展的教学目标

著名教育家和心理学家布卢姆等人将认知领域的教学目标分为:“记忆、理解、应用、分析、评价、创造”六类,其中,前两类属于低阶思维发展的教学目标,后四类属于高阶思维发展的教学目标。

在“浅层学习”的教学形态下,教师组织学生拆开主机箱看一看各个硬件的外观,说一说各个硬件的名称,是一种“识记”层面的教学目标;而组织学生自学文档之后的角色扮演游戏,不过是要求学生在识记之后“复述”,学生能够复述这个概念,并不代表学生真正理解了这个概念,因此,其教学目标同样是停留在“识记”的浅层思维层面;至于学习“硬件分类”时教师采用“与人处理信息过程”相类比,表面上是加深、促进了学生的理解与迁移,实质上仍只不过是在理解的基础上的“识记”,对于硬件分类的本质,教师并没有组织学生去深度挖掘。比如:“输入设备”教师只是浅表地说明是将信息输入到计算机内部的设备,因为外部存储器中存放的信息也可以被“输入”到计算机内部,那么,学生必然会出现概念上的混淆,错误地认为U盘等外部存储器也属于输入设备。

在改进的“深度学习”的教学形态下,信息被微观化为二进制比特,学生明确——输入设备是将自然界中文本、图片等信息“编码”为二进制的设备,输出设备是将二进制信息“解码”为文本、图片等的设备,自然也就从本质上区分了“外存储器”与“输入设备”的区别。另外,在教学组织形式上,同样有学生自主学习的环节,但这里教师的目标定位并不是在学生自学材料以后的“复述识记”,而是要求学生在自主探究、理解的基础上去“问题解决”,去完成“自我检测”的题目,并借助动态网站实现“自我评价”。显然,“问题解决”需要学生将概念“理解”,并“分析”、“应用”到新的情境中去,学生经历了问题解决、对概念迁移运用的过程,又加深了对概念的理解。

可见,目标决定了教学的内容和组织形式。如果教师的目标定位仅仅是了解、识记这个概念,那么,教师设计的教学环节必然是通过反复操练来让学生记住这个概念,即使偶尔有形式上的变化,比如:上述案例中的“角色扮演”,也只不过是改变了学生“识记”这个概念的愉悦程度,而并没有组织学生从本质上去透彻探究、领悟这个概念,那么,学生在最终进行概念分类的时候必然会出现混淆。

(二)整合意义联接的学习内容

浅层学习关注的是零散的、当下学习的知识,而深度学习关注的是学习内容的有机整合。

在浅层学习的教学形态下,不论是对照主机箱图来“辨别识记”各硬件的名称,还是角色扮演来“复述识记”各硬件的功能,各个硬件之间都是相对独立存在的,大量零散、孤立的概念同时呈现,只会增加学生识记概念的困难,造成概念之间的混淆和加速学生的遗忘,这也就是造成学生课堂练习时正确率低下的原因之一。

而在深度学习的教学形态下,教师通过比特在各硬件之间的流向顺序,将计算机内部各个主要硬件有机串联,使各个相对独立的硬件之间有了千丝万缕的联系,最后用一张“比特旅行图”加深了学生的记忆,并最终在学生的头脑中形成清晰的脉络。比特“旅行”的顺序,也正是计算机处理信息的一般顺序,即计算机之父——冯·诺依曼在1945年提出的计算机的工作原理。不论是世界上第一台电子计算机,还是现在常见的台式机、笔记本、平板电脑、智能手机等等,其内部逻辑所遵循的都是这个原理。

可见,深度学习不是无限拓展学习内容的难度,不是无限拓宽习得知识的容量,而是基于知识的内在结构和整体特性,通过适当的方式将学习的内容有机整合,从而引导学生从零散的、孤立的概念学习走向信息技术学科本质。

(三)创设促进深度学习的真实情境

新课程理念认为,学生知识的建构不是教师单向的传授,而是在特定的教学情境下,通过教师的引导以及学生的探究活动自我构建的。

在“浅层学习”的教学形态下,“角色扮演”的教学情境虽然新颖有趣,但这是一个架空的教学情境,学生阅读文字材料以后,去复述“我是内存,我的主要职责是对计算机工作时产生的临时数据进行存储……”,这样的复述实际上是没有任何代入感的,纯文本的描述学生无法深刻体验诸如“临时存储数据”是怎么一回事,这样的情境无法激发学生主动学习、深入探究的情绪与欲望,学生的学习只能是停留在被动阅读、识记语词符号的浅层学习层面。

而“比特旅行记”这一教学情境的创设,将宏观的信息拆解为微观的比特位,同时也为学生埋下了“问题解决”的伏笔——比特从哪来?要到哪儿去?旅行时经历了哪些地方?分别发生了什么样的变化?为什么会有变化?这样瞬间将“知识的获取”还原成“问题的解决”,激发了学生的探究欲望,在“自制教学网站”载体的支撑下,学生自主访问网站,依次进入“比特旅行第一站、第二站、第三站……”,主动探寻问题的答案。在网站超链接的帮助下,仿佛学生自己也成为了其中一个小小的“比特位”在计算机内部各个硬件之间旅行着,网站上丰富的知识内容,为学生深入探究、深刻体验提供了前提和基础。

本课知识的“核心之处”就是理清计算机工作时各硬件之间的协调工作原理,而比特旅行的过程就是计算机处理信息的工作过程,“比特旅行记”情境的创设是教师在本节知识的核心处“深度挖掘”以后,为符合初中生年龄特点而作出的合理优化。可见,促进学生深度学习的教学情境的创设,不是哗众、有趣,而是要指向“被解决的问题”的核心之处,是要为学生深入思维、深刻理解、深切体验“教学核心问题”而铺垫的。

(四)选择持续关注的评价方式

评价是学生学习、教师教学的指挥棒。在浅层学习的教学形态下,课堂评价滞后,尽管教师巡视可以及时地评价一小部分学生的作业情况,但是绝大多数学生作业中存在的问题,都需要教师在课下批改作业的时候才能够被发现,并在下节课中加以纠正解决。评价方式的延迟、滞后在一定程度上妨碍了学生在课堂上持续深入的学习探究,即学生可能在本堂课中误以为自己的操作正确,而在主观上放弃深入的学习探究活动——在做完作业提交以后,很多学生选择玩打字游戏打发课堂剩余的时间,而极少有学生会就学习的疑惑处继续深入研究。而在改进的“深度学习”的教学形态下,动态网站中含有交互式反馈的内容,学生通过交互式的网页提交问题解决的结果,可以立即看到“Good!你真棒!”或者“Sorry!再想想!”的评价反馈。交互式的教学网页,使持续关注的评价成为了可能,解决了计算机课堂学生多、教师少,学生的操作教师来不及当堂评价的缺陷。

文惠君询问庖丁解牛的技艺,庖丁说:“臣之所好者道也;进乎技矣。”与此类似,当将信息微观化为“二进制位”,当将存储器看成是“二进制位的排列仓库”,当将输入输出设备看成是“二进制位与图片、文本等信息相互转化的桥梁”——这就是指向信息技术学科本质的由“技”而“道”的过程。初中信息技术的理论课不能仅仅停留在概念的识记、理解这样的“技”的层面,而是要抓住“道”,通过确立高阶思维发展的教学目标、整合意义联接的学习内容、创设促进深度学习的真实情境、选择持续关注的评价方式等“道法”去透析概念的本质,帮助学生更好的理解、迁移、应用、评价这个概念。同理,如果我们在讲解《计算机病毒》一课时把病毒看成是二进制代码串,那么,我就知道病毒并不可怕,因为我们可以通过“格式化”操作将这些二进制位“清零”,或者全都“清成1”,执行这样的初始化操作后,“病毒”也就只是普通的二进制数据了。再如:我们在讲解《图片的获取》一课中通过数码相机获取图片信息时,如果能够将“数据线”或“读卡器”中的数字信息微观化成O和1的比特串,那么,我们也可以将抽象的理论可视化。

[1]安富海.促进深度学习的课堂教学策略研究[J].课程·教材·教法, 2014,(11):57-62.

[2]张浩,吴秀娟,王静.深度学习的目标与评价体系建构[J].中国电化教育,2014,(07):51-55.

[编辑:闫长松]

G434

A

1671-7503(2017)05-0060-05