西行漫记之丝路要塞·甘肃

■ 张君

西行漫记之丝路要塞·甘肃

■ 张君

《塞下曲》烽火动沙漠,连照甘泉云。汉皇按剑起,还召李将军。兵气天上合,鼓声陇底闻。横行负勇气,一战净妖氛。

——李白

金城印象一双布履一壶酒,世间尚有如侬人。

许是高中历史课本上对汉武大帝刘彻开疆拓土、设置安西都护、派遣张骞出使西域等丰功伟绩记录的详实可靠,许是因为近些年众多影视剧作的故事背景都发生在丝路沿途,从略输文采的秦皇汉武,到手握杀人剑的骠骑将军,再到神秘的大宛名马,我内心的好奇被一而再,再而三的勾起,慢慢膨胀的越发按捺不住,终于在一个夏日的黎明爆发出来,终于抛却了西北旅行诸多不便之处,暂时把捉襟见肘的独行预算丢到一边,遵从内心的向往,选定了路线和沿途顶礼膜拜的地方,比照着散文杂记中描写回鹘人头巾衣饰的风俗忙乱装箱,之后悄然出发。

昔日的金城是历朝的要塞,用于补充军资,常有名将镇守;如今的兰州已难觅古都风采,自火车站向城中心驱车而行,充斥耳畔的繁忙都市声响,不是鸣笛便是引擎;映入眼帘的栉比楼牌,多是各类商业广告;再有就是各路西北特产,清真宴席的香味勾引着行者的意志,干香的西北辣子刺激着疲倦的味蕾,十色的果品散发着清甜的香氛,站在这样的街区干道上,让人感到西北城市也如帝都一般繁忙,都是清一色的车水马龙,恁是光靠这短暂的一瞥,很难想象这里可能已离大漠孤烟不远。只好一遍一遍说服自己,这里不再是所谓的西北苦寒之地,任时光荏苒,千百年前的轮回照亮了远大的前程,现在的兰州厚积薄发,无论是城市建设还是物质资源,都在以惊人的速度发展着,拓展的,延伸着。生活在当下的我们,的的确确享受的更多。殊不知此番情景,若是被长眠于此的帝王将相所知所见,是否会倍感欣然?

然而此行的重点不在兰州,金城再美,瓜果再甜,也左不过行者继续北上的决心。经过了魂不守舍的几天,终得谋取珍贵车票一枚,弃岸登车。新近开通的动车穿过阵阵薄纱般的晨雾,在焉支山下大马营草原缓坡处经过,坐在车窗处的我恍然进入了世外桃源,这里不像想象中的西北,一没有黄天厚土,二不见大漠孤烟,只有牧草肥美,野花烂漫的盛夏牧场,教人一时间抛却所有烦恼,心旷神怡。虽然难以远眺焉支山的辽阔雄伟模样,但心里想到失去此山便使“嫁妇无颜色”的匈奴民歌,再次感叹山河完整对于一方民众幸福人生的重要意义。好在今人如我,早已不靠胭脂装点门面,尘世中也暂没有了硝烟炮火,越过这片高山草原,前方等待我的不是一直期待的丝路第一处要塞甘州——张掖么?神秘的西陲文明,吾来也!昔日的天朝西大门,吾来也!广袤的恢弘天地,吾来也!

西夏佛寺忠尼义胆 舍生护经

王翰的凉州词里有云:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”。之前一直不解,是否因为西北艰苦,民众却质朴豁达,饮了美酒便会化身流浪歌手,马背为家,纵情歌唱?难道张掖竟是这样一个浪漫美丽的地方?传说中的夜光杯又是怎样的神秘?是否曾经是西域神国流落在天朝的密宝?也许是武侠小说看多了罢,张掖总是勾起无限遐想,无论是古诗词中“不望祁连山顶雪,错把张掖当江南”中描绘的丰饶富庶,还是现代媒体中将丹霞地貌、山丹马场、马蹄佛寺等名胜景点渲染得如何壮观震撼,我一直认为,真正的张掖犹如它古时期便用的名字“甘州”一般,更吸引人前往一探究竟的是因多种文明、王权更迭而保留下来的璀璨文化遗迹。

动车站离市中心不远,旅人们很快就到了知名的大佛寺。远远看到一代国寺就这样大隐于市,周遭已被商铺之流团团包围,不由得唏嘘不已。这里不似帝都名寺门前那般车水马龙、香客过往摩肩接踵,但好在西北干热的绝佳环境,庇佑经历了前年的古刹得以完美保存。一座座宅院静静矗立,厅堂宽敞,器宇轩昂,斗拱枕梁,斗角钩心,黑漆斑驳的檐廊搭配同样黑漆斑驳的牌匾,不怒自威的气势将鱼贯进入大殿的一众红尘客打压的齐齐噤声。果然国寺就是国寺,千百年的风雨涤荡,依然凭借一身正气,几缕檀香,将世俗的苦闷与彷徨击落在地,只剩金经诵念的木鱼声袅袅在耳,徐徐绕梁。一边散乱地随着众多信者香客缓缓前行,几层大殿内外以膜拜的目光抚摸珍存的殿堂砖瓦,从各个明暗角度瞻仰佛陀的慈善木像,感叹无论怎样的传世瑰宝,也逃不过战火的无情摧残;一边悲悯地聆听古刹忠尼历经文武战祸,却依旧身心向佛,以柔弱女子之身保全传世金经却命丧火场的感人故事,在姚氏比丘的无暇玉像前深鞠一礼,祈祷万能的佛祖伽蓝庇佑这样的卑微净魂永登极乐,再不受颠沛流离之苦,烈焰噬身之痛。在乱世中的张掖护不住的传世国寺,只有凡人以孱弱肉体守护着信仰和真经,真不知道当年香火鼎盛的皇家圣地,入住过西夏国师,款待过当朝太后,还曾是元代的开国君主忽必烈和末代顺帝妥欢帖木儿的诞生福地,甚至家喻户晓的世界旅行家马可·波罗也曾因它的华美庄严敬赞不已,怎的光阴流转,曾经的天威到了今世竟多了如此坎坷?正殿中的巨大睡佛半睁双目,平静地望着肉体凡胎的我们,表情一如既往,不见悲苦,不见慌乱,仿佛一切冥冥中自有公论,梵语如咒,前世今生,早已命定,碧落黄泉,皆有因果。果然古刹还是古刹,佛寺还是佛寺,些许功夫,统共不过几盏茶,几炷香,便教访客如醍醐灌顶般大彻大悟,虽是盛夏节气,却烦扰不再,心静自凉。进寺的时候还如痴儿一般患得患失,而出寺的时候已能坐看云卷云舒,不管前程如何,坦然奔赴。

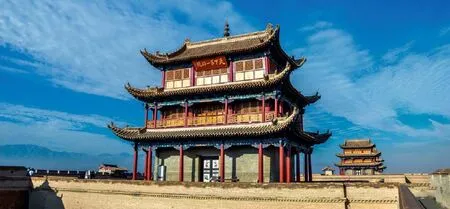

嘉峪关日落雄关何处是 丝绸古道旅人稀

若有前世,我必定是脂粉中的巾帼。如有来生,我只会投笔从戎,自由地飞奔海阔天空。至于今生,前路漫漫,已经由不得我做过多打算,但就此收手又心有不甘。行者如我,亦早已砂砾满身,尘面霜鬓。

明代万里长城无尽绵延,而嘉峪关则是西边的起点。自通晓事理以来,便立志前往。一来过把英雄瘾,二来圆圆儿时梦。这座建于明洪武五年的明代关城,可谓西北第一军事要塞。由明初的大将冯胜选定关址,经过明清几代边关守将的沥血经营,抵御了层层战火,保留至今实属不易。如果硬是要在今日的关城里臆想当年的风貌,怕是真真矫情,过往的红男绿女哪个会觉得这里是西出塞外的起点?如果非要在几经重建的城墙下仰望古时的天空,也是凿凿造作,城里城外早就没有金戈铁马,硝烟弥漫,备战时的剑拔弩张之势只可凭空想象。唯有阵阵马嘶,提醒行者西出此关便是塞外。徒步走过外郭,穿越瓮城,徜徉在关墙上,回字形的内外设计让人对古代军事家的缜密心计佩服的五体投地,啧啧赞叹之间,来到了关城的正面,也是无数影视作品中屡屡出现的有关此座亘古重镇的特写画面,城楼巍峨耸立,城墙固若金汤,外有壕沟,内有女儿墙,四周除却百里开外的一座长亭,应是迎宾惜别之所,别无他物。偶尔可见些许骆驼马匹,便是天高云淡,足足另一番景象。

此时的西风经自西北吹来,此时的周遭也没了百转繁华,游人们拍照过后便匆匆返回,想必也无人愿意对着前不见古人后不见来者的城墙戈壁冥思苦想,唯我一人独坐于壕沟之上,身前正对西出的必经之路,身后是百丈高墙,默默独守,彷徨流连间发现已经泪流满面,果真应了尘面鬓霜的景儿。关外的凄凉伴着自由,可任人自由高飞,无牵无绊;可关内的条框绕着情愫,还挽着及腰长发,晴翠萋萋。关内的人只想轻装上阵,西风烈马,酣畅淋漓地畅快人生;关外的客却怕只身上路,家书难投,白头搔尽地感伤离别。罢了,无论古今,恐怕只有对己对人都足够狠心的痴者狂人,才敢抛却一切远离尘嚣。谁能舍名利,太虚任遨游。如此自由,代价过于高了些。高堂白发,殷殷期盼,怎得负的了?无可奈何。轻抚尘埃,转身返程,任后方是广袤天地,另一种命运,也不得不反向而行,回归属于自己的天命轨迹。

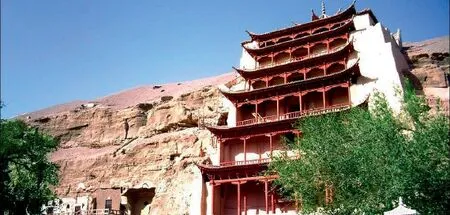

敦煌敦者,大也;煌者,盛也。

敦煌的由来,细品名字里便可见一斑。敦煌自原始社会末期便有人类生息繁衍,经过几大部族的武力对抗,部落融合,到了汉代成为丝绸之路上最重要的军商要塞。在这里,各个种族的商人军士、各种宗教的信仰经说,各种奇异的生活风俗,交汇了,融合了,传承了,成就了今日依旧神秘幻彩的敦煌文化。

莫高窟和月牙泉、鸣沙山成为了敦煌旅游的地标,旅人到此都是为了一睹千佛洞穴,大漠绿洲的风采。沙洲里的泉眼也罢,随风而唱的流沙也好,终究是自然景观,且游者甚众,实话讲来,本是一番静态的风景,现如今已成了动态的混乱,只能自诩到此一游,别无他求。而关于敦煌莫高窟,恕我愚笨词穷,真是感慨平常词句难以描摹圣地之风采,刻画佛像之精美,讲述壁画之奇史,我真的欠她一个妥当的说法!很多年前,仅通过只言片语,窃以为莫高窟不过是座普通的石刻,有关她各种无边际的溢美与褒奖,都让人觉得太过超然了她在石窟艺术中的地位,让其他几处名窟名刻情何以堪。直到真正走进莫高窟,真正以吾之眼得以近观,以吾之足得以靠近,才发现当初对她的见解多么不平,怎样浅俗。真正的莫高窟,先源于佛法,描画王子以身饲虎的故事以传善果于天下;真正的莫高窟,也记录民生,临摹贵族家室生活琐事,连敦煌几经朝代更迭中寻常官宦人家妻妾地位,民族交融,衣饰风情等细节都与历史文献记载中的一般无二;真正的莫高窟,还警示今人,石窟后期的艺术风格和制作工艺大不如前,而后历经战火破坏,多数石窟的壁画和佛像已经残缺不全,即便现在加固了门锁,封闭了窟室,限制了客流,但那曾经鲜活的色彩还是在不断逝去,流落海外珍宝仍旧凄凄寄人篱下。这光辉璀璨的西陲珍宝啊,该怎样去拯救,去朝拜,去珍惜。心潮澎湃中,本是已经疲惫的双腿,竟然爆发出一股异样的力量,支持着我跟着一个又一个参观的队伍,挤进一个又一个窟室,尽管已经没有助听耳机,讲解员的声音已然听不真切,我依然以双目寻觅,以双足亲近,希望能够与这片神奇的艺术品再相处下,见证她们渐衰的红颜,遥想当年窟室内外能工巧匠不辞日夜,锤凿石板,朱砂染色,盛世开山筑窟,祈福纳祥,该是多么繁盛的丝路景象啊。

玉门关小固城遗址,不闻羌笛声

玉门关,也被称为小方盘城。汉武帝时期兴建,和阳关一道被称为当时西通西域三川十六国的重要隘口。古往今来,咏赞这座关城的诗句太多太多,想必那时候的玉门一定是驼铃悠悠,人喊马嘶,商队络绎,使者往来。而今,雄伟的关城只剩下孤零零四方方的城墙遗址,明黄色的墙身在蓝天白云的映照下分外刺眼,周围是遍布的沼泽,芦苇摇曳,水草丰美,再远处便是沟壑纵横,长城蜿蜒,远眺可见黑山山脉和蜿蜒的长城遗址,祁连山顶的皑皑白雪和渐行渐远的天际。登关临栏,见到这样的好景致,即使关城本身的雄姿不再,依然感到心驰神往,不由得怀古之情再次泛滥,汉皇按剑起,还召李将军。不知千百年前,守据在此的铁甲军士们,是否百战不殆,天佑汉唐,肃净妖氛?将军背影等不来盼不到,而当下时间仓促,也来不及我再久久徘徊,无论是李广,还是李陵,汉唐天下早已不存在了。所以这明黄色的关隘遗址,只做了一阵华夏历史的守备者,之后便成了见证者,历史长河中熙攘而来又翩然而去的古代帝王将相们,无论是开疆破土的圣主,还是昏聩无能的亡将,也不过是悠悠青史中记载的浓淡一笔,后世自有风人评说。左不过是红尘万丈,三杯浊酒,千秋功业,一壶清茶。都付笑谈中罢。

后记人生如逆旅 我亦是行人

此次的甘北五日,成就了我人生中第一次说走就走的旅行。短短几天,游历了多年来一直梦寐流连的多个古代重镇,虽然来去匆匆,但是依旧以一介行者的姿态和心智去见证了伟大光辉的华夏边塞文明。更开心的还是在途中我从未因单人独骑而感到寂寞,来自五湖四海的形形色色的人们都在以多种方式认知着西域这片神秘已久的土地,我亦是其中的一员。吃过驴肉黄面,兰州拉面,才知西部水土的肥沃,品过李广杏,瓜州瓜,白凤桃,才懂甘北农产的甜蜜。虽处西北,但这里绝不再是传说中的苦寒之地,真心以为不亚于江南,民风淳朴,农业发达,遗址众多,有待探赏。但愿这片神山圣地和千古名城无论在何种世态下都保留独清独醒的傲然与决绝,在不久的将来,我期待着因丝路的复兴而再次兴盛的你们。到那时,谁还能阻挡如我一般行者们前往甘北膜拜亲近的脚步呢?

天涯行者,行走天涯。期待下一个永远,既是复兴亦是永恒。

(作者单位:中国盐业协会)

(编辑:梁辰)