裕容龄:身体的自由和束缚的博弈—影响20世纪中国舞蹈的早期留学生研究系列之一

刘青弋

将裕容龄①作为一位见证旧时代终结、新时代萌生的中国舞蹈家来研究,基于如下理由:其一,裕容龄随父亲裕庚作为大清外交官出使,于1895年至1903年间在日本和法国留学,先后学习过日本古典舞、邓肯的现代舞、法国芭蕾舞、舞会舞,是中国历史上最早走出国门系统学习外国舞蹈的留学生,对其研究可以察看19世纪与20世纪之交时中外舞蹈间的交流和联系。其二,1903年裕容龄回国后,被慈禧太后封为宫中御前女官,专门研习中国舞蹈,创作了中国民族舞蹈并表演了中外舞蹈,可谓中国宫廷最后一位舞蹈家,对其研究可以察看清代末期宫廷舞蹈的历史状况。其三,1907年因父病逝出宫20多年后,裕容龄作为唐宝潮将军的夫人,活跃于上流社会的交际场所,多次在赈灾义演中表演其创编的中国舞蹈,产生重要的社会影响,对其研究可以察看20世纪初期中国民族舞蹈艺术现代萌发期的形式。其四,作为学贯中西舞蹈的留学生,裕容龄舞蹈生涯是一场身体的自由和封建保守束缚的博弈。因为博弈的双方处于中国封建贵族的内部,因而,最初激烈的冲突,在开放和限制的环境和思想的彼此制约中,通过双方的妥协达到了某种和解,落后的观念被温和地突破,身体的束缚被有条件地摆脱。对裕容龄的艺术实践研究既可察看20世纪早期的中国舞蹈家借鉴外来舞蹈文化建设本民族舞蹈艺术的历史轨迹,亦可认知中国现代民族舞蹈萌发的基因、基础,以及现代民族舞蹈身体文化在萌芽期艰难而微妙的推进过程及其规律。

一、 自由的诉求与限制的冲突

清朝政府奉行“闭关锁国”的政策,以至于1840年之前无外交可言。“鸦片战争”的教训,促使清政府于19世纪60年代开始设立外交机构和外交官制度,并开始了充满屈辱和抗争的外交。裕容龄和姐姐裕德龄能够出国并学习舞蹈,缘于在中国的外交开放之后其父裕庚②被派为大清驻外特使,亦得益于其父的思想开放与开明。

由于“父亲接受过良好的教育,而且曾经游历世界各地,因此他雄心勃勃要把自己的孩子培养成不同一般国人的人才”[1]45。因而,他遵从满族的习俗不让女儿裹脚,保持天足;女儿出生不向宫廷登记,不让女儿参加皇帝选妃;在世俗认为“中国女人不应该读书”的时代,他让容龄姐妹读四书五经和古典文学,甚至一反当时中国人憎恨洋人和模仿洋人,在武昌汉口选择洋人区居住,每天前往一位美国女性传教士家中学习英文。而出使日本和法国时,更为子女提供了良好的东洋和西洋的教育,尤其是在国人眼里受鄙视的舞蹈艺术教育。加之母亲露易莎· 皮尔森是法国人,裕家的孩子童年曾在欧洲生活,因而,裕容龄姐妹自小受到的就是封闭的中国封建贵族文化和开放的欧洲文化的双向影响。

裕家的姐妹对国外舞蹈最早的印象来自父亲赴日宴请宾客之后的舞会舞蹈,姐姐裕德龄曾经写道:“那些舞蹈是多么令人赏心悦目啊!他们的礼节是多么高贵而优雅!一切都叫人难以忘怀,舒缓的点头和弯腰、特别的吸气声、女士们鸟一样的啾啾声、靴子在地板上的嗒嗒声。还有那些华丽的礼服。”[1]117在日本的四年间,裕家姐妹由父亲聘请家庭教师教学,包括:重金从英国请来的勃朗小姐教英文、算术和《圣经》;从中国带来的资深湖南教师教古文;请来日本的大井小姐教日语、插花和舞蹈。在20世纪之前,日本的舞蹈主要还是民俗艺能系统、能乐、狂言、所作事以及歌舞伎等传统舞蹈, 因此,一次宴会上,容龄得以看到一位著名的日本舞伎表演而留下深刻的印象,于是就偷偷地向一位能歌善舞的女仆学习日本舞蹈。一天,日本宫内大臣土方先生的夫人来看望容龄的母亲,容龄穿上和服为客人表演了日本古典舞《鹤龟舞》,受到客人的赞赏。然而,这对于大清国特使的女儿来说,却是有失身份,结果容龄受到父母的训斥。[2]330—331因为在旧中国,戏台历来是被人们看轻的地方。但是疼爱女儿的父亲,还是以不准演出为条件答应了裕容龄学舞的请求—身体对自由的诉求和限制间的第一次的博弈发生在裕家父女之间,以亲情间彼此让步达成折中的协议,实质是以舞者的胜利告终。

1899—1903年,裕家姐妹在法国就读于巴黎女子圣心学校。同时,除了继续有家庭教师勃朗小姐的英文和算术课,湖南老师的古文课,增加了法语课和钢琴课—而音乐教师在声乐上的造诣极高,曾经获得过音乐学院的奖学金;还有她们最喜欢的邓肯老师的舞蹈课。据德龄回忆:当裕家一到法国,母亲的一些外国朋友便来拜访,一位漂亮的太太说:“伊莎度娜 · 邓肯在巴黎教跳舞。你的这两个女儿真是既美丽又可爱,我也有两个女儿,我想我们可以为这四个孩子开个班,请邓肯教她们跳舞。”[1]146这个计划很快就实现了。她们每周三次,每次一个半小时,持续学习了三年。容龄深受邓肯称赞,初次见面时她即兴表演的舞蹈让邓肯赞叹道:“这个中国的姑娘具有非凡的舞蹈天才,我白教她也愿意。”[2]331容龄姐妹能够跟随邓肯学舞,与其说是父母的开明,不如说是他们追随了欧洲上流社会的风气;同时,既由于他们对邓肯的舞蹈缺少认知,亦由于1900年邓肯刚刚来到巴黎,且在当时强调自己的艺术主要是为贵族和上流社会表演,而非为平民大众,因而,被巴黎上流社会的太太们接受。

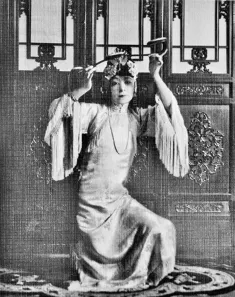

然而,身体自由和束缚的冲突不可避免地发生。尽管邓肯于1904年才在布达佩斯的大众欢呼声中一举成名,但是,从她写于1902 — 1903年间的文章来看,其舞蹈观已经成形。例如,她在写于1902年的《舞蹈的秘决》中认为,具有真正创造才能的舞蹈家,是出于自然的而不是出于模仿的舞蹈家。因此,“唤醒灵魂是舞蹈训练的第一步”[3]66。在写于1902或1903年、发表于1909年的《未来的舞蹈》中,邓肯明确指出:“未来的舞蹈家将是身心和谐的人,在她那里,灵魂的语言将由身体的自然动作给予表达。”[3]78邓肯追求个性解放和身体自由的思想必然对裕家姐妹产生较深的影响,却大大地有悖于中国的传统思想观念。而且,当时邓肯作为“赤脚舞蹈家”名声在外,她提出“艺术中最崇高的是祼体”。“我祼着身体,脚踏着地面跳舞,只是表明我进入了古希腊人的境界,因为古希腊人的境界就是人类的自然境界”[3]72—73;她还对于芭蕾舞与人的自然和理想之美是背道而驰的进行批评,等等,当时即使在开放的巴黎邓肯亦不为世人普遍接受,何况来自封建中国背景的裕家父母。因此,当容龄在邓肯的一部根据希腊神话编排的舞剧中担任主角,受邀观看的父母发现舞台上长发飘洒、长裙曳地、赤足祼背、舞姿优美的女神竟是容龄时,他们气愤地将其软禁了一个礼拜!禁忌在于邓肯的表演放在上流社会的社交圈内,容龄在这种场所表演必然让来自大清国的贵族感到有失身份,而如果舞蹈或表演涉及身体裸露和与性有关的表演,那就令人不能容忍!身体对自由的诉求和限制的博弈再次发生在父女之间,冲突显然有所升级,由于矛盾仍然介于亲情之间,通过彼此的让步与妥协,再次达成和解。父亲让女儿们继续学习舞蹈,不过和邓肯的主张相反,他送容龄去巴黎国立音乐舞蹈学院学习音乐,并师从萨那夫尼教授学习芭蕾。[2]3311902年,裕容龄在《玫瑰和蝴蝶》中扮演蝴蝶仙子(见图1③),参加了公开表演—博弈实质再次以舞者的胜利告终。

然而,当这种博弈扩展到驻外的中国宫廷贵族圈时,冲突变得极其尖锐复杂。据德龄的回忆录记载:当时容龄姐妹和载亲王等年轻人一度在一起相处得十分投缘,但是,王爷的随从王大琪就开始搬弄是非,说:“王爷和裕庚的女儿一同去参加晚宴的舞会。他们还搂在一起跳舞,王爷的手臂轮流地搂着裕庚的两个女儿的腰。这些女孩子的名誉算是毁了,将来肯定没有人敢娶她们了!大使这样放纵他的女儿,应该受到弹劾!”[1]162继而,酷爱舞蹈的裕家姐妹想举行一场芭蕾舞集体表演,邀请几个最亲近的年轻朋友参加,又被王大琪等人编起了谣言和故事,说裕家姐妹“为了取悦载亲王和他的朋友们,无耻地表演了祼体舞”。因为赖英男爵一直想娶容龄,于是就去见载亲王,请他赶快离开法国。[1]162—163可见,虽然身处开放的巴黎,但中国贵族圈内保守势力的猖獗,让舞者对身体自由的渴望与社会束缚间的博弈险些成为危及身家性命的事件!博弈的结果,即便亲王和大使的权势亦无法有胜算,而以亲王撤离、舞者放弃自由和妥协而告终。

图1 裕容龄1902年表演《玫瑰与蝴蝶》

二、 开放的身体对旧式宫廷的冲击

1903年,裕容龄姐妹随父亲从法国回到中国,之于20世纪中国舞蹈的历史意义非凡。

慈禧太后曾询问德龄关于巴黎的生活:“你能告诉我‘跳舞’是什么吗?有人对我说,跳舞就是两个人拉着手在房间里跑来跑去,如果是这样,那也就没有什么意思了。跳舞是要和男人一起跳的吗?据说在外国,跳舞的人里面还有那些满头白发的老婆婆?”当听了德龄描述了各种舞会的场面后又说:“我不喜欢那种化妆舞会,带个假面具你就不知道和你一起跳舞的是谁了。”[1]215可见当时清末宫廷对于外国舞蹈主要靠“听说”。

确实,宫廷最早接触西方舞蹈的是中国的外交官和知识分子—清末派遣出国考察的外交官回国后汇集其笔记和日记成册的《星轺笔记》可以为证。处于19世纪的欧美,社交舞和舞厅舞风行,因此,刘锡鸿的《英轺私记》记载,所到之处看到的是:“大小衙门莫不有跳舞庭,以备盛会,若以为公事之要者。”[4]98斌椿的《乘椿笔记》记载了同治七年(1868)“首任驻英公使团被邀到白金汉宫观跳舞会”,中国使者在英国看到的逾千人的盛大舞会[4]98。张德彝的《欧美环游记》记载了法国假日中盛大的假面舞会,赴会的男女达七千余人,私人的舞会,男女也有三千余人。[4]99黎庶昌的《西洋杂志》记载了德国的假面舞会,奇装异服,“男女跳舞,任听欢喜”[4]99。斌椿的《乘椿笔记》还记载了法国舞台表演的裸体舞、瑞典的舞女舞和美国的男女歌舞。[4]100黎庶昌的《西洋杂志》和王韬的《漫游随笔扶桑游记》都记载了西方的芭蕾舞。[4]100而张德彝《航海述奇》中则记载了欧美土风舞。[4]101

其实,在中国一些开埠的城市亦早已传入了外国舞蹈:1843年上海开埠后,西方舞蹈开始传入,1850年上海英租界内举行了上海第一次交际舞会。随后,英国侨民于1864年成立“总会”为其娱乐场所,并在总会内设立上海最早的舞厅,交际舞从此传入了中国。而上海的第一家营业性舞厅则于1885年开设在上海“味莼园”的建安垲第大楼内。④然而,封闭的清末宫廷则对现代“跳舞”一无所知。

应慈禧的要求,容龄姐妹在留声机播放的华尔兹乐曲和一些中国乐曲小调的伴奏下,在慈禧太后晚宴时为慈禧和宫廷女眷们表演了华尔兹等舞会舞蹈。大家围着她们看,眼睛里充满了好奇,都以为她们疯了。而慈禧的评价则是:“你们跳的这舞好看是好看,就像很多年前那些中国美女一样,不过,我想要跳得好看一定很难,因为姿势要很优美才行。我还是觉得让一个男人和一个女人这样跳不大好,男人的手圈住女人的腰很不好,我喜欢看你们两个女孩一起跳。在中国,女孩子不能和男人接近,但外国好像不太在乎这些,这看起来似乎是外国人要比中国人大方一些。”[1]216如此,容龄和德龄姐妹将当时社会世俗认为是“荒淫无耻”的“男女搂抱”的西方舞会舞蹈,通过女子的双人对舞的变异,堂而皇之地带入了清末宫廷,从而让本来将是一场暴风骤雨般的冲突和博弈,演变成一场宫廷后宫猎奇的审美艺术欣赏,现实生活中的男女搂抱起舞只在想象中存在,因而让封建思想的最高代言人慈禧称赞其“好看”,让根深蒂固信奉“男女授受不亲”的皇太后能够认为在男女关系上“外国人要比中国人大方一些”。而用中国乐舞小调作为西方舞会舞蹈的伴奏,其因缘于,除了华尔兹,其他舞蹈找不到外国音乐。但是,这种中西“混搭”,或许亦是让中国旧式贵族对其感到亲近的原因。而裕家姐妹亦不自觉地首开现代中西乐舞融合的先河。

从容龄的回忆录中可见,慈禧太后并非对舞蹈一窍不通,亦不反对跳舞。当她听说容龄母亲说女儿在巴黎学过好几年的音乐和古典舞时,说道:“那好极了!从前明朝末年有个田贵妃,舞蹈很好,可惜现在失传了。我总想让王府格格们研究舞蹈,但总找不到相当的人。既然容龄会跳舞,就让她在宫里研究吧。”因此,容龄说,她开始在宫里利用闲暇,“浏览古画里古装仕女的舞姿,和懂得音乐的太监们研究伴奏的旋律,编了一些中国古典舞,并曾表演给慈禧看,她很满意”[5]77。

演戏是清末宫廷的主要娱乐生活,亦因为是慈禧太后的喜好。宫中惯例,每逢初一、十五各演戏一天,端午节、中秋节、七夕节,各演戏三天,新年自除夕起演戏到正月十六止。慈禧生日,前三后四演戏七天,皇后生日亦照例要演戏三天。当时被传进去演戏的有:谭鑫培、陈德霖、杨小楼、小朵、十三旦、王瑶卿等人。宫中的小太监愿意学戏并有天分的,可以另请老师傅传授。小太监学会了也可以在演戏时上台。[5]17有时慈禧看戏看腻了,就取消演戏,让太监们在宫中扮戏逗乐,甚至有时慈禧也扮演观音菩萨。而正月十五是惯例中“皇帝与民间同乐”的日子,民间的各种舞蹈在“走会”与“花会”中进行表演,《秧歌》《高跷》《旱船》《竹马》《小车》《狮子舞》等都是常演的节目。大量的戏曲剧目和民间舞蹈的观赏,对于研究中国舞蹈的容龄影响弥深。

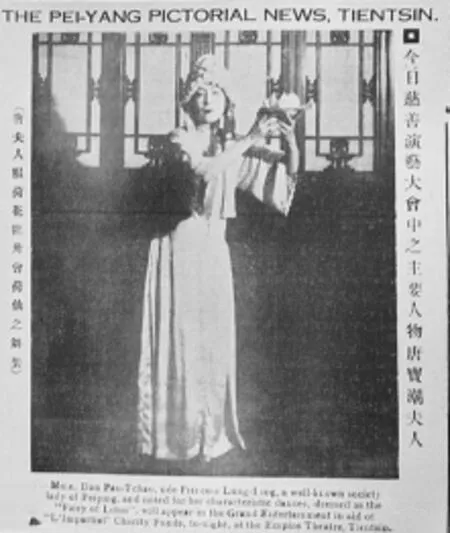

光绪三十年(1904年)的阴历五月,为了给当时由于日俄战争忧心烦恼的慈禧太后解闷,李莲英安排容龄在宫廷为其举行了专场舞蹈表演。尽管裕容龄自编并练熟了多支舞蹈,最终由于慈禧挑选,只表演了两支外国舞蹈《西班牙舞》(见图2)和《希腊舞》(见图3⑤),和容龄创作的《如意舞》(见图4⑥)。于是,裕容龄不仅再次将外国舞蹈舞台艺术带进了中国宫廷,而且上演了她创作的第一支中国民族舞蹈。

五月初四的那天,我在乐寿堂的院子里表演跳舞,地上铺一张大红地毯,一边是袁世凯的西乐;一边是太监们组成的中乐。

图2 裕容龄1904年表演《西班牙舞》(左图)

图3 裕容龄1904年表演《希腊舞》(右图)

图4 裕容龄1904年在宫中表演《如意舞》的造型(左图)

图5 1929年《北洋画报》上刊登的《如意舞》的造型(右图)

我先跳西班牙舞,穿一条长的黄缎裙子,披一块红色带穗子的披肩,头上两边戴着两朵大红花。两手各拿一块桃形的西班牙舞板。

第二场跳如意舞,身穿大红蟒袍,梳两把头,手里拿着一个用红纸胎蒙红缎子做成的假如意,因为真如意太重,又不能装饰。

……

最后我又跳了希腊舞。[5]77

1904年,裕容龄在宫廷的演出向我们表明:她的舞蹈表演虽在宫廷,但是中国民族舞蹈的现代演艺模式已现出雏形:舞蹈与乐队表演均由受过专门化训练的舞者与乐手担纲—中国舞由宫廷太监们组成的职业乐手伴奏;外国舞则由袁世凯军队的军乐队伴奏;在慈禧的吩咐下,李莲英给其做了两套舞蹈服装。因此,舞蹈表演的专业化、音乐伴奏的专业化,以及服装、道具制作的专门化,不失现代舞蹈舞台艺术的水准。

然而,裕容龄在清宫的唯一的一次正式的舞蹈演出,主要还是为满足宫廷贵族的享乐服务的。观赏的群体是太后、皇帝、皇后、嫔妃、各府的女眷和格格们;《如意舞》之所以被慈禧选中,多是因为符合慈禧的喜好,加之是为其祝福而做的献舞,因而,作为清代宫廷舞蹈的一部分,容龄为一个旧时代画上了句号。她以自己微妙的身份及其与宫廷之间的关系,消解了博弈双方的对峙和锋芒,将现代气息通过舞蹈的身体渗入封闭的中国封建宫廷最后的堡垒,她对传统的思想和身体束缚所进行的冲击是曲线的、温和的,却又意义深远的。

三、 中国民族舞蹈的现代晓声

裕容龄作为20世纪中国现代民族舞蹈先驱的意义在于,她以独立的舞蹈家的身份创作了第一批民族舞蹈的处女作,报出了中国民族舞蹈的现代晓声。如果说,在宫廷研习舞蹈的三年中,裕容龄创作的舞蹈大多尚存于“母腹”之中,而直到近20年后,嫁给唐宝潮将军成为社交界名媛,在多次参加赈灾义演中才真正亮相。例如:1923年1月18日,为救济北京四郊的农民,在北平美育社的组织下,她于上海真光剧场举行了义演;1928年2月18日,在协和礼堂由京、津中外慈善家举行的慈善演艺会上,她表演了《荷花龙舟会荷花仙子舞》等舞蹈。

分析其舞蹈创作,在生活中激发的灵感是其创作的主要源泉;古代绘画中仕女图及其人物姿势、日常生活中的人物动态,尤其是中国的古典戏曲舞蹈和民间舞蹈成为她舞蹈运用的主要语汇;而西方舞蹈的方法潜移默化地影响着她的舞蹈创作结构。

《如意舞》在宫廷演出时为慈禧太后献如意的祝颂舞蹈:在《如意舞》的结尾,容龄慢慢地走到慈禧面前,轻轻跪下,把如意双手举起来。而在1929年的赈灾义演中,服装和人物造型都做了较大的改变。表现主题、人物形象、舞蹈服装和动作姿势都趋于抽象与现代(见图5⑦)。

她在民国时期表演的《观世音》(又称《菩萨舞》《佛舞》),既来自中国戏曲的影响,亦来自慈禧太后和李莲英等人扮演观音和童子(见图6⑧)的直接触发的灵感。她使用的观音端坐的“莲花台”的装置,也很像德龄在回忆录中“在皇家剧院看戏”一节中描述戏曲的“蟠桃会”中观音出现时的场景:“一朵两瓣绿叶映衬的粉红色大荷花从戏台后面慢慢升起,随着花瓣慢慢张开,一位身披绸衣、戴着白头巾的观音菩萨出现在了花中央。叶子缓缓张开,一对金童玉女也分别站在了叶子中间……”[1]184

中国戏曲舞蹈之于其创作的影响是不言而喻的。观音端坐在莲花座上的舞蹈设计,亦以抽象化、虚拟化表现了佛教思想,显现了现代舞蹈舞台设计的新风。从《北洋画报》的报道来看,这一作品有不同的版本,1928年是其和女儿唐丽题(Lidya)合作表演的,名为《观世音》(见图7⑨)。而1929年的三人舞《佛舞》,则由裕容龄和女儿唐丽题、徐懿德女士分别扮演了观音和童子小龙女,为了进一步塑造人物真实的形象,裕容龄的观世音形象则采用了袒露肩膀与手臂的服饰(见图8⑩)。显然,这和整个时代的趋势一致:这一时期除了女性裸体画、裸体舞姿以“人体美”的名义大量出现在《北洋画报》上,而且现实生活中的张学良夫人着泳装的照片亦赫然登在画刊上,充分反映了中国社会和女性身体的开放程度。

《荷花龙舟会之荷花仙子舞》的创作灵感来源于裕容龄在中国传统节日七月十五中元节随慈禧在中南海放万盏河灯,以及化妆划船游园泛舟赏荷的生活感受(见图9)。她以拟人的手法,将荷花塑造成盛装的古代仕女,以高雅的舞步与情调,轻盈地浮游在水面,创造出一幅美丽的芙蓉出水般圣洁的舞蹈画面(见图10)。

《蝴蝶舞》原在清宫创作时名为《扇子舞》,在民国时期表演时,裕容龄将其改编为《蝴蝶舞》,表现了少女游春和扑蝶的生活情趣。显然,这一创作来自中国传统舞蹈中的“扑蝶”题材,今日的戏曲舞蹈、民间舞蹈和舞台表演舞蹈依然可见其多种传承。从民国时期《北洋新闻画刊》上刊登的《蝴蝶舞》剧照和裕容龄于1926年签名的《蝴蝶舞》剧照的舞姿来看,这支舞蹈经过美化和雅化,与中国戏曲舞蹈的韵味和造型相似(见图11)。

图6 慈禧在宫中装扮观音、李莲英等装扮童子的照片

图7 《北洋画报》上刊登的唐宝潮将军夫人裕容龄及女儿表演的《观世音》

图8 《北洋画报》上刊登的裕容龄和唐丽题(右)、徐懿德(左)表演的《佛舞》

图9 慈禧太后和格格女官们在中南海化妆划船赏荷的照片(左图)

图10 民国时期《北洋画报》上刊登的裕容龄表演的《荷花龙舟会之荷花仙子舞》 (右图)

在《剑舞》中的照片上,我们既看到一位满族英姿飒爽的侠女形象,亦看到中国戏曲“霸王别姬”的影响,以及剑器舞蹈文化的传统韵味(见图12)。但是据《世界华人周刊》刊文所发现的裕容龄唯一一段存世的早期舞蹈录像(该影像是1926年由美国摄影师拍摄的,该录像拷贝现藏于美国普林斯顿大学)(见图13)来看,这张图片上的动作是其中的一个亮相动作;只是录像中的裕容龄身穿白色中国古代的戏装,手持双剑起舞,主要动作是云手、绕腕、涮腰、晃手、顺风旗、转身、跳蹲等古典戏曲舞蹈的动态,也可以说是中国传统剑器的动作、招式和剑花,而脚下的步态和戏曲舞蹈不同,以半脚尖和圆场步交错,以半脚尖居多,重心较高,表现出行云流水的飘曳感,亦透露出裕容龄受芭蕾舞训练的痕迹和影响。

自宋以降,中国独立的演艺舞蹈逐渐衰落,到清末降至低点,但是裕容龄的创作则使这一状况开始改观。在20世纪之初,中国民族的舞蹈创作艺术仿佛处于一片沙漠旷野之中,裕容龄的舞蹈足迹显然是“空谷足音”,本应引人瞩目并不同凡响,然而,生不逢时,裕容龄在宫廷创作的第一批中国民族舞蹈作品,在走出宫廷近20年后才得以面世—据天津《北洋画报》1926年11月10日报道,裕容龄重登舞台,并在1926—1929年间三次作为封面人物;1926年12月22日,名为裕容龄的“新式舞蹈”和莫斯科邓肯舞校和舞团师生的照片登在同期《北洋画报》上;以明月歌舞团和梅花歌舞团为代表的中国本土歌舞团体的舞蹈,亦以较高的专业性活跃在舞台;因而,裕容龄艺术的创新性和先锋性遗憾地被时间削弱。而且,以宫廷生活和个体经验为主要表现内容的舞蹈在狂飙突进的革命和剧烈的社会动荡中未能产生强烈的社会轰鸣;即便如此,中国民族舞蹈的现代模式和雏形却在其对文化的传承和创新中悄然地萌生,中国舞蹈在一种稳步而渐变的形势下推进,身体亦逐步地获得了自由。

裕容龄最可贵的是:她虽然熟练掌握并能够自由地表演西方的芭蕾舞、现代舞、民间舞、舞会舞,却没有照搬照演外国舞蹈,或搬用外国舞蹈的语汇嫁接创作中国舞蹈,而是注重立足于民族的文化的土壤,从中国的传统舞蹈和艺术中寻求启发,形成舞蹈艺术地道的中国面孔。她所采用的舞蹈创作方法,在其后整个20世纪中国民族舞蹈创作中都能看到痕迹。裕容龄用自己的创作和表演铺就了20世纪现代中国民族舞蹈的第一块基石,我们对20世纪中国古典舞、芭蕾舞、现代舞、舞会舞和专业舞人进行溯源,都毫无疑问地要以裕容龄为起点,而裕容龄无论是出于自觉还是非自觉地在东西方舞蹈文化中所坚守的民族舞蹈的个性与立场,以及所实现的艺术创新,则是值得我们借鉴并深入研究之重点……

图11 民国时期《北洋画报》上刊登的裕容龄表演的《蝴蝶舞》的剧照

图12 裕容龄表演的《剑舞》

图13 裕容龄在1926年由美国摄影师拍摄的《剑舞》录像中的舞姿

【注释】

① 裕容龄出生日期目前有不同的说法。根据裕容龄1957年发表的《清宫琐记》一书载,按其当年74岁推算,其生于1883年、卒于1973年;而根据其姐姐裕德龄发表的《德龄公主》一书上载德龄的生卒年份分别为1886年和1944年,那么,裕容龄的生卒年份分别为1889年和1973年。

② 裕庚(?—1907),本徐姓,字朗西,汉军正白旗人,世袭一品官。光绪时优贡生,初参两广总督英翰幕事。1895 — 1903年先后出任大清驻日、驻法特使。1903年回国后官太仆寺少卿,1906年因病逝世。

③ 图1见裕容龄.清宫琐记[M].北京:北京出版社,1957:图版.(本文的照片大多为裕容龄的哥哥——曾经是慈禧的御用摄影师——裕勋龄所摄)

④ 参见《上海舞蹈之最》,载东方新闻网和上海文学艺术界联合会联合主办《上海文艺》网, www.shwenyi.com.cn. 2009年。

⑤ 图3:见德龄公主.德龄公主回忆录[M].北京:东方出版社,2012:图版.

⑥ 图4:见裕容龄.清宫琐记[M].北京:北京出版社,1957:图版.

⑦ 图5:北洋画报[N]. 1929—02—16,(281):2.

⑧ 图6:德龄公主.德龄公主回忆录[M].北京:东方出版社,2012:图版.

⑨ 图7:北洋画报[N]. 1928—11—22,(247):2.

⑩ 图8:北洋画报[N]. 1929—03—30,(299):2.

【参考文献】

[1] 德龄公主.德龄公主回忆录[M].北京:东方出版社,2012.

[2] 王克芬.中国舞蹈发展史(增补修订本)[M].上海:上海人民出版社,2003.

[3] 邓肯.邓肯论舞蹈[M].张本楠,译.北京:九州出版社,2005.

[4] 涵逸.近代中国人眼中的西洋舞蹈[J].舞蹈艺术,1985(2):97—106.

[5] 裕容龄.清宫琐记[M].北京:北京出版社,1957.