累积 感悟 思辨 补正—关于浙江舞蹈史研究的思考

吴露生

20世纪80年代末,笔者接受了《中国民族民间舞蹈集成 · 浙江卷》“综述”的撰写任务,为此,曾与同事去浙江省文物考古研究所向专家咨询关于浙江舞蹈的文物遗存状况。当时得到的信息只有绍兴伎乐铜屋一件,而经考据与追索,该文物与舞蹈亦没有直接联系。璀璨的浙江历史中的舞蹈文化研究竟是一片空白!

懊恼、感慨,也是任务与责任所致,此后两年多的时间里笔者马不停蹄,去博物馆、图书馆查阅并摘录了数以百计的文献资料,钻墓穴、进寺庙、访民居,又找到了十多件舞蹈文物,其中包括了画像石(砖)、堆纹瓶、木雕刻、木如意等,并且走乡入俗,拜访艺人,从田野调查中搜集活态资料……几乎走遍了大半个浙江省,从而首次对浙江的民间舞蹈的历史进行了探寻、考据与梳理,形成了浙江舞蹈史的雏形。

1997年笔者主编并作为主要作者撰写的全国艺术科学“九五”规划重点项目《中华舞蹈志 · 浙江卷》付梓后,随着非物质文化遗产保护工程的全面展开,关于浙江舞蹈的文献资料日益增多,虽然多为明清以后,但若与笔者此前已有积累和研究整合,藉以长年累月积聚的从田野作业、史籍古迹爬罗剔抉的图文、实物,还有可资借鉴的许多材料,基本上可以串联成线;加之人生的抱负和将民间、历史的滋养反哺给社会的责任感的推动,终于,2011年笔者申报了浙江省社科重点课题,并以三年的艰苦奋斗、潜心治学,完成了《浙江舞蹈史》的写作。

一

站在历史进步的阶梯,用文化学与史学相结合的视野回望一个地域的文化史,无疑是当代许多学者的不舍抉发,《浙江舞蹈史》亦如此。文化史是史学向一个更宽阔的领域拓展的产物。它往往把人类文化的发生发展作为一个总体对象加以研究,又与作为社会知识系统某一分支学科——诸如文学史、史学史、哲学史等相区别。一个地域的舞蹈文化史即是穷原竟委其内在特质变化规律并透视与其他文化不断碰撞后发生的演进。

《浙江舞蹈史》的写作是在地域文化乃至中华文化的大背景前,通过占有并研判反映历史事实的文物史料,并从舞蹈文化以流动的人体为物质媒介传情达意,多流播于庆典节令、风尚民俗的特点出发,探究本原,酌古准今,既具宏观把握又有个案考究地力求阐明浙江舞蹈文化的历史面貌及其在社会运动中的过程与规律。

在一段不算太短的时间里,学界深究古文化的主要方法就是从文物、文献,于经书、正史间去寻觅。诚然,这是一个很重要的方向,但不是唯一可以回首窥察文化史的方向,特别是舞蹈文化史。因为在漫长的历史进程中,有的文化记忆只是传说与骚人墨客的侧记。但舞蹈的许多文化记忆不只是文字,而多是文字无法体现、属于舞蹈本体的形象文化。此外,历史中的奴隶社会、封建制社会体制下的笔墨多是由达官贵人、士大夫执掌着,很少有老百姓于经书、正史中真正意义的话语权。而舞蹈载体的独特处却恰恰在于肩负承传舞蹈的广大民众,是相当长年月中那些一旦做了艺伎即隐名埋姓,或以艺名替代被指为“下姓”“下九流”的民间艺人、歌舞伎人,正是由于他们的身传言教才让舞蹈生生不息,从历史长河的源头奔涌至今。也由于此,笔者在田野调查中,于采风与老艺人访谈间寻觅到的、甚为可信的民间资料作为历史线脉的补证,并在“文献——文物——田野的三重证据法”中去考究,从而才形成了对浙江舞蹈文化较为完整的历史记忆。如,浙江处州(今丽水市)有个《青田鱼灯》舞,这个舞蹈究竟出于什么年代起初很难断定,文献也没有直接记载。但在看了许多次当地民间艺人的表演,并跟进灯舞中与民间艺人一起去“走阵”时,发现舞蹈的阵图变化很多,又很独特。在与乡土专家对照当地古军事十大军事阵图规则后,觉得与鱼灯舞的队形变化非常相像:鱼灯舞中首先以“进门阵”(单龙喷水)进场,变“进门阵2”双龙喷水阵包围成圈;再走“四角循”围歼“敌人”;“一字长蛇阵”展开后,立变“二龙出水阵”又去包围“敌人”,走“四门斗底阵”彻底“歼敌”……整个鱼灯舞蹈的军事操习风格鲜明。再结合在青田一带广为流传的当地明代开国功臣刘基训练义兵之说和刘基的《诚意伯文集》卷之十《古镜词》:“百炼青铜曾照胆,千年土蚀萍花黡。想得玄宫初闭时,金精夜哭黄鸟悲。鱼灯引魂开地府,夜夜晶光射幽户。盘龙隐见自有神,神物岂肯长湮沦。愿借蟾蜍骑入月,将与嫦娥照华发。”[1]词中刘基重笔提到“鱼灯引魂开地府”,说明“鱼灯”在刘基的心目中有相当分量的地位。其虽不是舞蹈的直接文献,但由于有了民间艺人现身说法和阵图的佐证,加上清代康熙版《青田县志》中南田刘基“招募义兵以抵御方贼之袭”[1],刘基将军事十大阵图融入“鱼灯”,以舞“鱼灯”形式操习兵阵的相互印证,《青田鱼灯》舞自元末明初流播至今的历史沿革由此基本成立。

二

诚然,舞蹈文化史的叙述与探究,绝非种种现象单纯的“记”或“递”,也不是各种资料和路径的简单叠加。文化延续的本质,还在于各种文化基因的融汇和裂变,在于文化种差之间方式的变换、综合与相互作用。笔者在写作中还努力在纵横交错文化线脉的比较研究中做综合的、分期或分类的铨察。因为史论并进也是地方舞蹈史所要注重的。也正因为有“史”也要有“论”,故而除了尽力开掘历史中浙江舞蹈的本貌,注意吸收学界的最新研究成果,梳理出笔者长年的累积与感悟,《浙江舞蹈史》中也对若干通说提出了自己的思辨和补正。因为实事求是几乎为所有先贤哲人的追求,于主流文化印象下发挥自主人格的主体意识与独立学识当是学者的应有追求。

拙著在重物证史料、重有根据的理性分析的前提下,对于旧有“史说”(约八九处),笔者以尽力严谨、准确、自洽的追求做出了自己独立的判断。如对青海省大通县出土的5 000年至5 800年以前的舞蹈纹彩陶盆壁上的原始舞者(图1)“究竟在表现什么?”的问题就有着自己的思考。

图1 舞蹈纹彩陶盆壁上的原始舞者究竟在表现什么?

据碳素测定和树轮校正,大通县出土的这个舞蹈纹彩陶盆为我国目前出土文物中可定年代、有实证可依的最古老的舞蹈形象之一。纹陶盆上的形象先前在有关中国舞蹈史的诸多论说中,多是史前狩猎文化的先民饰着兽尾,扮演“百兽率舞”或“相与连臂踏地为节”的、反映狩猎或劳动的舞蹈。舞者下部凸拱之形为舞蹈的尾饰。

但从舞蹈产生期的人文背景及舞者各部位的形状特征分析,本研究认为纹彩陶盆上的形象似乎为反映三大原始崇拜对象之一,表现先民生命意志的生殖—祖先崇拜观念的群体性舞蹈更为合理些。约5 500年至4 000年前,母系氏族社会为父系氏族社会所取代,我国远古人类进入了父系氏族社会。男权时代的开始,促使男性崇拜更多地闯入了人们的观念形态。原始社会在人的所有自然需要中,继吃的需要之后,最强烈的就是性的需要了。这种延续种族的需要是“生命意志”的最高表现。“原始人跳舞罕见于现代人那样和异性的密切接近。部族文化中常由男性从事跳舞。虽然男性去舞蹈并不直接为了性爱,但他们大多为了炫耀自己的雄性魅力。故跳舞对于性的淘汰很有关系,且对种族的改进也有贡献。”[2]这种原始民俗事象也体现在先期匠人纹陶盆等手工艺品的制作之中。如果让我们更细心地辨析,在观察图1中纹彩陶壁上的舞者头部与下半身的形态,可以辨认:头部发辫生长方向与下部物状指向显然相背,舞人其下部的突出物与脑后发辫的生长方向并不一致。因而,无论从突出物所在的部位,还是与先民对生殖崇拜许多描画的遗迹相对照,前冲之物为男根无疑。加上纹陶盆壁人物形象的周边纹彩着有规律的组合型直竖线状与叶片状,上孙寨墓地发掘的纹陶盆上的形象应该是反映性爱、彰显男性特征的,男子先民在大树底下手拉着手跳着的群体性舞蹈。类似舞蹈形象在云南沧源岩画等文物史料中也可见一斑,得有佐证。

三

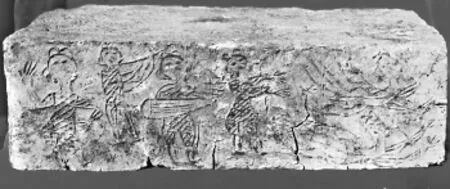

扭玄远迷茫为鲜活可及,梳纷乱繁复成条理晓畅,对浙江舞蹈历史不断开掘、梳理的过程,即是持续搜寻、考查、验证新发现舞蹈文物史料的过程。这个过程固然艰辛,却也不断充实着笔者自己,不断完整着笔下的浙江舞蹈的历史。例如1987年4、5月间,常山县文化局在一份向浙江省文化厅呈报的“工作简报”中提到了在该县孔家弄村婴头自然村附近发掘到了墓葬砖画,上有乐舞形象,但不知其年代及表现的内容、形式。得知这个信息后,笔者立即赶往当地。只见多个已经开掘的墓地散落着许多土黄带青的墓砖,随手捡起,墓砖上有宝相花、鱼纹、龙纹、钱纹、兵俑等图案,其中载歌载舞的画像砖更是引起了本人极大的兴趣与探究欲望。回去时,笔者带走了几块完整的画像砖,在县城旅馆不时地品鉴考究,并拨通了舞蹈史学家孙景琛家中的电话。孙先生在电话里听到了这个消息也是异常兴奋,说这是江南越地此类画像砖的首次发现,非常珍贵,嘱咐笔者好生考察研究,并运用多角度思维的方法去论证。

其中一块画像砖长30.6厘米、宽13.6厘米、厚3.1厘米,墓砖两边有三重棱形纹,一侧有“隋太岁辛禾年郑□□□”纪年文字(图2)。根据孙景琛先生的提示,笔者的考证分别是从舞者所持的乐器、服饰、舞蹈的动力定型、情绪表达指向等方面展开。随着分析的深入,指向渐渐集中到对两晋南北朝至隋朝期间曾出现在浙江一带的胡舞“胡腾舞”的思路上来了。古代泛称西域及北方少数民族的乐舞为胡乐、胡舞。《中国舞蹈词典》“胡舞”条目认为:南北朝时代,胡舞流行于江南。画像砖上的弹琵琶的乐舞伎人怀抱的琵琶呈半梨形音箱,颈上有4个相(柱),4条弦,琵琶头部向后弯曲,与传统中直柄圆形的汉琵琶不同,为典型的曲颈琵琶。曲颈琵琶因其经过龟兹传来,又称龟兹琵琶,“约在公元350年前后由印度传入中国的北方,公元551年前又传到南方。隋唐时代更为广泛流行,成为歌舞音乐的重要乐器。”[3]画像砖中间稍靠后乐舞伎人所吹乃为横笛。据《中国大百科全书· 音乐 舞蹈》转引《旧唐书》所述横笛源起说法之一,横吹竹笛来自羌人,从西域传入,汉武帝时丘仲等人将羌笛加以改造,制成横笛,魏晋时已作为横吹乐队中的主奏乐器,在中国北方广泛流传。隋时笛已有12孔,能演奏完整的半音音阶。如此,琵琶、横笛不仅符合胡腾舞规范的伴奏乐器,而且乐器的类别也是正宗的胡乐器。而且,四位乐舞伎人除了穿着符合胡人尖帽、窄袖、锦靴等服饰特点外,衣衫之上均现着网络花式的装饰。这种别具一格的服装样式是雕工画匠的随手涂饰还是有所根据指向?对此,笔者又从《邺中记》中查见到与器乐同时代乐舞伎人饰服网络花式的一种由来:“石虎大会,礼乐既陈,于阁上作女伎数百,衣皆络以珠玑。”此外,隋代诗人薛道衡也有诗:“羌笛陇头吟,胡舞龟兹曲。假面饰金银,盛装摇珠玉”。据此,砖画中缀满珠宝盛装的乐舞艺人,就是魏晋南北朝出现过,隋朝仍在大江南流播,表演西凉和龟兹民族歌舞的生动情景。

图2 孔家弄婴头自然村隋墓砖画舞蹈形象

四

诚然拙著面世后得到了多方面的鼓励,但笔者自己内心真正感应和继续思考的,还是舞蹈大师贾作光在书序里所说的:“《浙江舞蹈史》固然着墨于浙江,其实也是中华民族舞蹈史的重要组成部分,是中国舞蹈文化中不可缺少的珍贵史料。……也期冀着全国有更多的地域舞蹈史的陆续出现。”舞蹈前辈的拳拳之心、热切期待令人鼓舞,也有所鞭策。

回望古老的中国舞蹈,尽管早早有了相关理论的草创,如萌发于春秋战国时期,以儒家学派为代表的儒、墨、道、阴阳等各家乐舞之说,其中不乏被中国传统文化哲学内涵所浸润的精彩的理性认识,但舞蹈学科的真正开始形成,当自20世纪50年代。半个多世纪以来人们的努力及其硕果,在舞蹈史方面,则主要表现在展开了对中国舞蹈源头的追溯,对舞蹈发生的缘由及脉络的梳理,对嬗变的轨迹与相关人文历史的探讨等。其中最为出色、在舞蹈史学中产生重大影响、立下赫赫功绩的是以《中国古代舞蹈史长编》《中国舞蹈史》《中国舞蹈通史》等为代表的对中国舞蹈史的系列研究。继而,更多的洋洋大观的研究成果和出版物,让中国舞蹈史学大厦体系初现。然而,在对开拓中国舞蹈史的先贤、精英们由衷钦佩,分享累累硕果、取得莫大收获的同时,也不无遗憾地发现:目前不少的中国舞蹈史著作的资料源几十年来仍相对雷同;舞蹈史学工作者论述对象时虽有视角差异,但老生常谈的往来复去,致使学术深度不够,扇展拓面不大。由此产生了人们对舞蹈史学发展缺憾的挑剔,从而对舞蹈史学的构建应当更加坚实、更为宏大的期许也就可以理解了。

形成如此情况的缘由,可能有诸多方面,但是这与有些中国舞蹈史的研究者(特别是初涉领域者)采信对象往往囿于一城,没有作为一个舞蹈史研究工作者和人类学研究工作者必须具备的基本条件去进行认真的田野调查,去做艰苦、扎实的历史考订工作有关。另一方面,全国各地从事地域舞蹈史研究的学者(包括笔者自己),没有能动地向社会提供更多、更精准的学术成果也不能不说是个缺憾。笔者认为,地域舞蹈史与民舞集成、“非遗”保护范畴中的传统舞蹈不同,后两者较偏重于民间舞蹈和现在时承传着的舞蹈,在“史”的深入研究方面有很多的局限性。因此,笔者呼吁将地方舞蹈史的研究作为一个系统工程提上议事日程;还相信一旦全国各地出齐了地域舞蹈史,那么,现有的“中国舞蹈史”将得到大大的补充,甚至被大幅度地改写……

“期冀着全国有更多的地域舞蹈史的陆续出现”,既为贾作光老师生前的殷殷盼望,亦是笔者和许许多多舞蹈史学家的共同心愿;毫无疑义,这也是中国舞蹈史学走向辉煌迫切而又实在的需要。

【参考文献】

[1] 郭秉强,项一伟.青田鱼灯舞[M] .杭州:浙江摄影出版社,2014:38.

[2] 林惠祥.文化人类学[M].北京:商务印书馆,1991:333.

[3] 中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书· 音乐 舞蹈[M].北京:中国大百科全书出版社,1989:511.