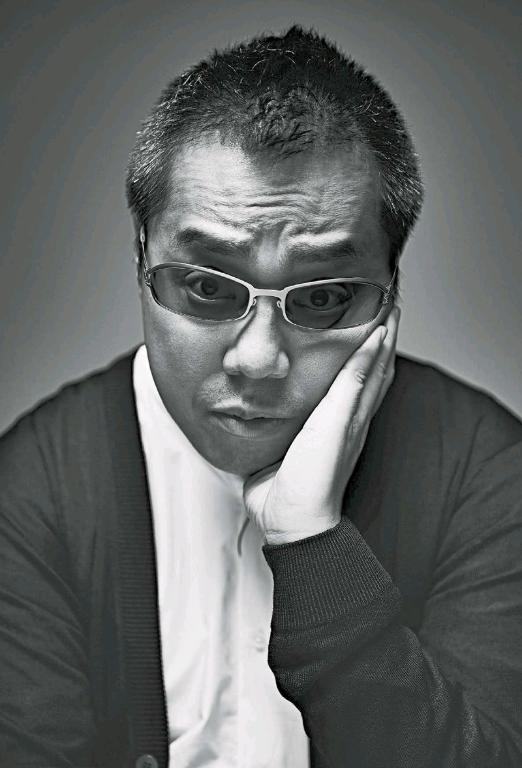

导演彭浩翔:“不稳定”是一切情感的魅力

宋诗婷

彭浩翔说,他拍了很多爱情片,但爱情不是重点,所有情感关系中的不稳定性才是他永恒的议题。

春娇救志明

时隔近5年,彭浩翔终于完成了“志明与春娇”系列的第三部作品《春娇救志明》的拍摄。7年前,《志明与春娇》第一部上映,平面设计师张志明与化妆品店店员余春娇在大家聚众吸烟的后巷相遇,进而发展出一段暧昧不清的恋情。到了第二部《春娇与志明》,彭浩翔把“第三者”當成了探讨的主题,志明徘徊在春娇和另一个年轻女孩之间,一边是习惯和“聊得来”,一边是年轻貌美身材好。春娇面临同样的问题,志明有趣长得帅,徐峥饰演的新男友Sam成熟多金。在现实和欲望诱惑面前,两人最终都选择了爱情与习惯。

“志明与春娇”系列里有都市男女最感同身受的情感,其中若即若离的爱情和真实的都市生活状态让观众找到了共鸣。

“拍完《志明与春娇》第一部之后,我收到十几封电邮。不同的人质问我,是不是前男友或女友告诉了我他们之间的故事,我才写出这个剧本。这是礼貌的说法,有些极端的,说我偷了他和男朋友的故事来拍。”彭浩翔说,这部电影充其量就是一个爱情小品,但它足够生活化,不仅是爱情,其中朋友之间的关系,每个人的生活、情感困惑都像是现实中的一个切面,没有美化,也没有夸大。

志明与春娇的故事从来不轰轰烈烈,电影中的一群年轻人都活得淡淡的,有点玩世不恭,还有点冷漠。

志明的浪漫是在马桶里倒上一袋子干冰,让整个卫生间笼罩在缥缈的白雾里。春娇的懦弱是在知道志明已经有新女友后,还会与他吃饭、睡觉,维持一种道德之外的轻松的情感联系。

他们不会把“爱”挂在嘴边,也从不对彼此承诺。整出《志明与春娇》里,男女主角从未表白过“我爱你”,充其量是“喜欢你”和“我想你”。而第二部《春娇与志明》里,志明的北京小女友是唯一敢于说爱的人,她的情感浓度比电影中的其他角色高出很多,因而显得格格不入。

“我人比较悲观,害怕别人对我承诺,也不想做承诺,更不想去回应承诺。这种情感好似很疏离,但不抱希望的开始反而会轻松愉快很多。”彭浩翔说,电影中年轻人的情感状态来源于他的个人体验,除了不得不履行责任的亲情,他排斥一切以承诺来维系的关系。

在即将上映的《春娇救志明》中,彭浩翔给出了新的命题——为什么而结婚。春娇开始恐婚,她担心帅且花心的志明是父亲的翻版,而自己的未来会和妈妈一样,幽怨而孤独。而志明终于从大男孩变成了男人,开始思考爱情与婚姻的关系,想要有个家庭,想要有个小孩。

“但一个男人说想要个孩子所以结婚,女人就会质疑,你是想要个孩子所以和我结婚还是只想和我结婚?男人搞不清二者之间的区别,女人觉得区别大了。这就是男女对于亲密关系的不同理解,矛盾也常常出现在这类概念里。”彭浩翔说。

说不出的“我爱你”

从处女长片《买凶拍人》到《公主复仇记》《伊莎贝拉》,再到后来的《志明与春娇》《人间·小团圆》,彭浩翔拥有了一批稳定的都市白领、文艺青年“粉丝”群。他的电影常常被认为具有香港感和城市感,能够准确把握都市人的爱与孤独。

这种审美倾向或许与彭浩翔的成长经历有关。他出生在上世纪70年代的香港,经历了那个香港金融产业的黄金年代,有人一夜暴富,也有人转眼间人财两空陷入绝境。香港蒸蒸日上,但这背后是港人内心的不安定和膨胀的欲望。

在他很小的时候,父母就已经离异,他的少年记忆里是街角的茶餐厅、电玩店、AV和日本漫画,生活中充斥着所有香港年轻人的新鲜玩意。彭浩翔曾说,他很宅,很内向,但不觉得这有任何问题。“如今哪个年轻人不是把自己藏在手机屏幕后面?”

或许是因为宅和不善表达,他早期的情感经历总是不太好,常常陷入背叛与被背叛中,以至于将这种关系视为常态。在他后来到处听来的朋友的故事里,他再次得到确认——不稳定是一切都市情感的常态。而后,他将这个观念深深植入自己的每一部电影中。

“两性关系不是电影的重点,我主要是想讲关系的不稳定性。”彭浩翔说。

这种不稳定性让他的作品和电影中的角色有了后现代色彩。后现代就是要表达一种不确定的、模糊的、短暂的、不可捉摸的精神状态和思维模式,这些属于当下年轻人的特质在彭浩翔的电影中都能找得到。

导演彭浩翔

《大丈夫》用黑帮片的手法讲述了四个好兄弟团结起来,背着各自的老婆、女友,一起出轨偷情的黑色幽默故事。在这个故事里,每段出轨都有个冠冕堂皇的理由。大哥郭天佑说“为了身体好,所以出去滚”;医生李永祥要用出轨来增加自己的内疚感,从而对妻子更好;老三徐娇有种逆反心理——老婆总怀疑自己出去玩,不玩就亏了;小弟洪国波的女友封建保守,破处是他出来混的目的。

彭浩翔用这些一本正经说出的荒诞理由解构了爱情,他并非要让出轨合理性,而是以夸张的方式让情感关系中的游离、自私和欲望外化。就像大哥的太太对婚姻的理解,既绝望又乐观:“婚姻是虚伪的,你控制不到,也掌握不到,但你可以选择是离开这段婚姻,还是维持这段婚姻。”最终,她选择偷偷通知老公,让包括自己在内的四个女人捉奸失败。

这是她选择的婚姻:清楚彼此的底线,因了解而将控制权掌握在自己手中。

包括《大丈夫》《公主复仇记》和《志明与春娇》在内,彭浩翔喜欢讲感情里一头一尾的故事。要么是暧昧期,爱情尚未真正发生,要么是恢复期,爱情刚走不久。“这种不确定期是最好拍的,稳定的相处不好玩,事实上,也不存在。”彭浩翔说。

不仅是婚姻和爱情,彭浩翔在呈现亲情时,依然对疏离的、暧昧的、不确定的情感情有独钟。在《伊莎贝拉》里,杜汶泽饰演的警察马振成颓废、邋遢,私生活混乱,床伴换了一个又一个。张碧欣是上门认父的马振成的亲生女儿。在这段关系里,两个人像是仇人、亲人,也像恋人,马振成从拒绝、勉强接受到真情以待,整个过程充满小市民的无赖、懦弱和隐忍。

像那些从不说“我爱你”的爱情故事一样,对两个人父女情的表达,彭浩翔也避重就轻。电影最温暖的一幕是喝多了的马振成教同样喝醉了的张碧欣如何爆啤酒瓶打人,两人在空旷的澳门街头砸烂一个又一个酒瓶,这是他们内心郁结的宣泄,也是彼此拉近情感的方式。

那只走失了的名为“伊莎贝拉”的狗是贯穿整部电影的线索。宠物常常成为香港电影中的情感纽带,城市人与动物的情感很微妙,他们并非只爱动物本身,而是将很多求而不得的情感转嫁于猫猫狗狗。

最终,谜底揭晓。“伊莎贝拉”是张碧欣生母的英文名,在这只狗身上,张碧欣寄托了自己的亲情,而对于马振成来说,走失的伊莎贝拉就像多年前他抛弃的那个伊莎贝拉一样,成为他心中一个永远记得,但也不会常常想起的心结。

到了《公主复仇记》,彭浩翔开始讲友谊,一种建立在共同的情感体验和复仇心理上的奇怪的友谊。“没有人会和你讲全部的秘密,秘密是不分男女的,每个人内心深处都是自私的。”彭浩翔说。

在这样的设定下,衣食无忧、各自奋斗的都市男女的亲密情感就常常建立在分享秘密的基础上,彼此暴露隐私,并从中得到共鸣,这就是闺蜜的友谊。

彭浩翔又把这种友谊设置在极端条件下:如果两个女人与同一个男人谈过恋爱,因而睡过同一张床,在同一个楼道里偷过情,被同一部相机拍过裸照,原本应是情敌的两个人会不会因为共同的情感体验和不可言说的性事秘密成为朋友?答案是肯定的。

如今,男男女女之间的友谊大致因兴趣集结,共同的异性品味是把双刃剑,若不走向敌对,成为知己的可能性极高。

去年受到热捧的青春片《七月与安生》也有类似的主题,只是情感顺序颠倒,两个闺蜜爱上同一个男人,两人经过猜忌、疏远、自我放逐后,又回到了彼此身边,在自己最不堪的时候,她们想到的不是那个共同爱着的男人,而是彼此。性的吸引被共情打败。

现实生活中,这类友谊也的确不少。最具当代感的摇滚圈和艺术圈尽是这样的友谊和爱情,当道德不再成为枷锁,那些共同经历过的不堪和彼此袒露的隐私就让人有天然的亲近感。这种情感基础类似于集体主义盛行时的共同理想,而在如今这个各自过小日子的大时代里,共享秘密几乎是最便捷的拉近彼此关系的方式。

在被陈国富视作“彭浩翔终于长大了”的那部电影《人间·小团圆》里,秘密就成了古天乐饰演的郑伟滔和梁咏琪饰演的郭恩恩之间最大的情感障碍。两人俊男靓女,但他们的女儿却长得很丑,郑伟滔一度怀疑老婆,觉得女儿不是自己亲生的。

最终,心结打开。郭恩恩并未偷情,她不过是整了容。年轻人能接受一切不堪,唯有坦白能拉近彼此的距离。彭浩翔镜头下的男女大多是坦诚的,坦诚自己的欲望,坦诚自己的寂寞,即便互不揭穿,但也早早琢磨出对方的本质和底线。

没有人像国产青春剧里一样,动辄就说“一辈子爱你”,他们只是彼此试探,并在一场场猫鼠游戏中找到了建立情感关系的乐趣。

卡拉OK、卫生间、后巷和AV

彭浩翔在香港、台湾和北京生活过,作为一位善于表现城市特质的导演,他总被问到“香港、台湾和北京有什么不一样”。

他曾给出过这样的回答:“其实,城市生活大约80%是相同的,真正不同的可能只有20%,不同就在于生活细节,而灵感常常从这些细节中产生。20%的不同,创作出来的城市影像也已经精彩绝伦了。”

城市决定空间,这是都市文明的产物,而空间影响人与人之间的关系和情感。

《伊莎贝拉》的故事就来源于彭浩翔对澳门的认知。很多年前,彭浩翔有一个澳门女朋友,有一年夏天,他一直待在澳门。那时,他心中常常有属于少男的焦虑和不安全感,总会担心女友认识新的男孩。“女孩却对我说,在澳门,大家都不会一脚踏两船,因为这个地方太小了,逛街、去商场早晚会被碰到。这个地方,搞不了婚外情。”后来,彭浩翔和女孩分手了,但这个城市特质却让他念念不忘。很多年后,他把《伊莎贝拉》的故事放在了澳门。“两个分手的人究竟会不会遇到?常常遇到又会怎样?这是这个故事最初的灵感。”彭浩翔说。

香港电影人似乎都对地理空间有特殊的情结,不同的故事类型常常发生在不同的地方。油麻地、旺角和果栏市场是黑帮电影的主场,这些地方雄性荷尔蒙旺盛,兄弟情深的故事总是在这里发生。中环是金融商战、白领生活的取景地,站在写字楼顶层俯瞰香港,金钱与爱情,权力与亲情,总有一种欲望会让人迷失自我。而半山的扶梯上和兰桂坊酒吧里总有孤独的人。

彭浩翔当然也會在电影中借用这些地点来展开剧情,但更多时候,他的空间概念更微观和局促。

他更关心特定空间所营造的氛围。《志明与春娇》的故事灵感来源于香港的一则“禁烟令”。2007年1月1日,香港室内全部禁烟。禁烟后,烟民们常常要聚到巷子深处的某个垃圾桶旁解烟瘾。

彭浩翔本人不抽烟,但他无论多忙,也会抽出时间跟着一帮同事到巷子里去抽烟。抽烟这件事把金领、白领、超市员工、外卖小哥等不同阶层的人聚集在一起,大家漫无目的地聊天。解烟瘾的小巷子成了一个临时的社交场所,因为共同的吸烟习惯,不同背景的人可以在一起轻松相处。

几分钟的胡扯,熄灭烟头,大家各自回到自己的生活中,这是一种随机又安全的社交关系。在这个基础上生发出来的故事自然有城市感。它发生在城市规则之内,与特定的城市空间相契合。若不是在人口密度高的大都市,这样的爱情和友谊连遇都遇不到。

彭浩翔执导的影片:1/2.《志明与春娇》剧照3. 《伊莎贝拉》剧照

彭浩翔恰恰善于利用这些只属于城市的空间。还在念书时,他像很多男生一样,一直搞不懂为什么女孩子总是结伴去厕所。“这其中一定有秘密,一定有故事。”彭浩翔说,这就是为什么他总把卫生间设置成电影场景的原因。《大丈夫》里,太太们把男人的女下属堵在卫生间里,威逼利诱,让她说出男人们的下落。《公主复仇记》里,本是情敌的两个女孩互相帮忙,在一个陪另一个去医院卫生间取尿的过程中进一步拉近了感情。

卡拉OK是另一个彭浩翔喜欢用来建立情感关系的场景。这项活动几乎是亚洲人的专利,它创造了一个没有尴尬的场域,让含蓄的亚洲人能够轻松地发泄情绪和表达情感。“我们很难直接说出感情,对家人、朋友、情人都很难。但在卡拉OK里,这件事就变得容易很多。大家都喝很多酒,说不出口的话可以用唱歌来表达,透过别人的歌表达自己。”彭浩翔解释。

所以,彭浩翔几乎在每部表达友谊和爱情的电影里都用到了卡拉OK。在《志明与春娇》里,两人相识第二天,春娇就带志明去了和朋友们一起办的卡拉OK生日派对。在热闹中,春娇唱了一首甄妮的《最后的玫瑰》。“你的关注眼神每令我惊喜,就算一天风雨也能让我笑着避,你的一抹笑容能去心中忧虑,当天快乐一生都记得,心早给你。”在两人的暧昧阶段,这不失为一种委婉的告白。

《公主复仇记》也有多个卡拉OK场景,两个女孩共同的男友在卡拉OK里同时追到了她们两个人,阿娇饰演的阿贞也选择在卡拉OK里与陶红饰演的阿兰摊牌,两人在爱情的诞生地建立了友谊。

在彭浩翔的电影里,男人们的友谊和梦想常常建立在共同热爱的日本AV文化和女优的基础上。这看似低俗且无厘头,但背后却有这一代人的共同记忆。“我们‘70后这一代香港男生,受AV和日本动漫影响很大。”彭浩翔说,在他看来,这种看似不入流的亚文化中常常有男孩的天真和纯情。

在2005年上映的电影《青春梦工场》中,四个被勒令退学的大学生找来日本AV女星,準备大张旗鼓地拍一部AV,一边实现拍电影的梦想,一边与真正的女优天宫真奈美发生关系,让自己多年的性幻想变为现实。

问题又回到了彭浩翔一直强调的都市人情感的不稳定性,四个年轻人被如此政治不正确,又少年轻狂的共同志趣联系在一起,建立了一种不体面却真诚的友谊。

大时代的小情绪

在热捧AV,充斥着血腥、色情和三观不正的电影表象背后,却又总能从彭浩翔的癫狂中看到隐藏在这背后的港人的孤独。他总是把目光放在草根和边缘人物身上。也因为如此,他的电影常常被拿来和周星驰的电影相比较。

“对我来说,所有喜剧都是悲剧,是把痛苦转化的过程。”在彭浩翔看来,如今,人们越发需要幽默和有趣,大多是源于内心深处的孤独和恐惧。许多隔阂都需要幽默来化解。

采访中,他给我讲了另一个关于空间的故事。小时候,家里人很少带他去参加丧礼,因为在人家的白事场合里,他总是在搞笑。自己笑,也逗大家笑。“后来我才知道,这是我特别的表达方式,是我保护自己不继续悲伤下去的办法。有时候,给人讲很多笑话,其实只是拿自己的痛苦出来给人看,是加速自己复原的办法。”彭浩翔说。

就像他讲述的那个葬礼背景一样,笑话与笑声显得不合时宜,但偏偏又是被这特定的场景和时刻激发而出的。彭浩翔很少直接展现生死和历史等宏大主题,但他的每个故事几乎都有一个贯穿始终的历史背景。

《买凶拍人》的背景是金融危机,大环境不好,杀手都濒临失业。《伊莎贝拉》的故事发生在澳门回归之前,在葡萄牙的统治之下,澳门警察的生存空间逼仄,一不留神就成为替罪羔羊,男主角马振成也因此自暴自弃。《大丈夫》里,传说中独自承担了兄弟集体偷情罪责的天哥至今被妻子关在家里,大家偷情暴露的节点恰好是1997年。就连《志明与春娇》的故事都发生在香港禁烟令出台之际。

大时代为一个个小故事提供了基调,尽管这些故事似乎与历史毫不相关,但在大环境的变化下,人的情绪和情感会受到影响。

村上春树的短篇小说集《神的孩子全跳舞》也用过类似的逻辑。书中六篇小说在情节上和情感表达上毫无关联,但所有故事都发生在1995年日本大阪、神户大地震的背景下。小说中的主人公或痛苦,或暴力,或空虚,或充满爱,每个人的情感出口都不一样,但都是对地震事件的连自己都不曾察觉的应激反应和自我疗愈。

彭浩翔的历史背景更多的是社会性的,是城市化的。他选了最日常的切入点,不谈时代,只讲人与人之间最具体的一桩桩小事。

“大时代里,要处理的都是小人物的故事,小小的纠结。他们会受环境影响,但可能不自知。这是最真实的人与人之间的情感关联。”彭浩翔说。

——读《行走的达兰喀喇》所感