中央红军初到陕北的军民融合

赵清旭,王小英

(延安大学,陕西延安716000)

中央红军初到陕北的军民融合

赵清旭,王小英

(延安大学,陕西延安716000)

中央红军经过二万五千里长征到达陕北吴起后,面临严峻的斗争形势。为了将革命的大本营安在西北,实现抗日救国的战略目标,中共中央指挥中央红军进行了“切尾巴”战斗和直罗镇战役,实现了将尾追敌人挡在门外和粉碎敌人第三次围剿的战略目的;又通过纠正肃反错误,解救了刘志丹等一大批原西北革命根据地领导人;并且以严明的军纪赢得人民的信任;以优良的作风快速实现了军民融合,出现了人民拥护红军、红军热爱人民的动人景象,使西北革命根据地成为中国革命的“落脚点”和“出发点”。

中央红军;陕北;军民融合

1927年的清涧起义和1928年的渭华起义标志着陕甘边和陕北革命根据地进入初创时期。经过曲折的反复、艰辛的探索,1932年12月24日,在陕北省宜君县转角镇举行改编授旗仪式,红26军第二团由陕甘游击队改编成立;1934年11月1日至6日,中共陕甘边苏维埃政府在南梁荔园堡选举成立,标志着陕甘边革命根据地的正式形成;1935年1月25日至27日,陕北苏区第一次工农兵代表大会在赤源县白庙岔召开,成立了陕北省苏维埃政府; 1月30日,根据中共中央驻北方代表孔原的指示,中共陕北特委将之前组建的陕北红军第一、二、三团合编为红军第27军84师。伴随着两支红军和两个根据地的建立,西北革命事业进入了一个新的斗争时期。反击国民党军队的两次“围剿”后,为了加强协作,1935年2月5日召开的两地联席会议决定“成立中共西北革命军事委员会,由刘志丹任军委主席”。[1]新成立的西北工委和西北军委,实现了两地的统一领导,预示着西北革命根据地的发展将进入新的阶段。

1935年,正当西北军委集中主力进行第三次反“围剿”作战之时,9月17日,由鄂豫皖苏区突围至陕北延川县永坪镇的红25军和红26军、红27军举行了联席会议,决定成立红15军团。徐海东任军团长,刘志丹任副军团长兼参谋长,程子华任政委,高岗任政治部主任。正当两军合力打破“围剿”时,王明“左”倾错误路线执行者在西北根据地内进行了错误的“肃反”,刘志丹、高岗、习仲勋等西北革命根据地的主要负责人均被关押起来,并有干部200多人遇害。这严重影响了红25军与西北根据地军民之间的团结。外有强敌的“围剿”,内有错误的“肃反”,遂使西北革命根据地面临严重的危机。

1931年1月,中共六届四中全会召开,从此开始了王明“左”倾教条主义长达四年之久的统治。在一系列“左”倾路线、方针、政策的指导下,各个根据地接连遭到惨重损失。1934年10月,中央革命根据地第五次反“围剿”失败,中央红军被迫进行了战略转移。1935年9月18日,中央红军进占甘肃岷县的哈达铺,从废旧报纸上了解到陕北红军的情况,才知道还有这块硕果仅存的根据地,毛泽东高兴地说:“我们必须继续行动,完成北上抗日的原定计划。首先要到陕北去,那里有刘志丹的红军。”[2]9月27日,陕甘支队到达通渭县的榜罗镇,当天政治局会议正式决定改变俄界会议关于接近苏联建立根据地的方针,正式确定把中共中央和陕甘支队的落脚点放在陕北。10月19日,中共中央和陕甘支队进驻陕北吴起镇,胜利地完成了二万五千里长征。

西北革命根据地为中央红军提供了“落脚点”,同时,中央红军的到来,也使西北革命转危为安。中央红军如何通过有力举措,实现军民融合,实现将革命大本营安在西北,这是首要的政治任务。

一、 保卫西北根据地的战役、战斗

(一)“切尾巴”战斗

自中央红军进入甘肃境内以来,就有国民党骑兵尾追,像一条讨厌的“尾巴”。1935年10月19日晚,中央红军在吴起召开军事会议,毛泽东明确指出:“必须要打这一仗,而且要打好,坚决砍掉这个“尾巴”,作为我们中央红军和陕北红军的见面礼。”[1]

敌人右路由白凤翔率两个骑兵团沿二道川奔袭吴起镇,左路为马鸿逵两个骑兵团沿头道川向吴起镇进发,企图夹击红军。20日上午,毛泽东、彭德怀再次研究战术问题。20日黄昏,各部队进入阵地。一纵队在吴起镇以西的西南方向,在敌之右侧;二纵队在吴起镇以西的西北方向,在敌之左侧;三纵队在正面,形成了一个口袋阵地。毛泽东过洛河向西,登上二道川头的大峁梁,将指挥所设在靠吴起镇一侧的一棵大杜李树下,靠前指挥。

21日上午7时,敌军进入伏击阵地,红军发起攻击。战斗首先由埋伏在二道川瓦房台的一纵队打响,主力部队迅速占领荞麦城子,断敌退路,二纵队在头道川的倒水湾地区对敌也发起了攻击。此时,从二道川败退的骑兵与头道川的骑兵混在倒水湾地区,指挥失灵,在红军的猛烈攻击下向西溃退。红军向西追击25公里,战斗进行到21日下午16时结束。

经过激战歼敌一个团,击溃三个团,红军除了军事上的胜利外,在军需物资上也得到较多的补充。“被毙、伤、俘2050人,其中死、伤1000多人,俘虏1000多人。缴获山炮、迫击炮、轻重机枪数十门(挺),战马1720余匹,其中驮马800匹。”[3]当马培清率骑兵团从三道川齐桥、李新庄一线向元城子方向败逃时,遭到早就埋伏于此的一纵队二大队的伏击,此战“歼敌50余人,缴获战马20余匹。”[3]事后他在《东北军骑兵师吴起镇被歼目睹记》一文写道:吴起镇之役,中央红军以顽强勇猛的战斗与机智灵活的战术几乎全歼了国民党东北军骑兵第3师与骑兵第6师。至此,中央红军摆脱了国民党军的围追堵截,从容地进入西北根据地。

(二)直罗镇战役

在总结切“尾巴”战斗的会议上,毛泽东谈了今后发展的三种设想:一是先向西发展;第二是再向南发展;第三是向东发展。鉴于形势的变化,红军虽然砍掉了“尾巴”,但是国民党军正在甘肃庆阳一带集结,正准备进攻西北根据地。因此,中央军委决定先向南,与红15军团会合,迎击敌人,打破敌人的第三次“围剿”。

1935年11月2日,中央红军与红15军团在甘泉县下寺湾地区会合。中央军委于11月6日决定恢复红1方面军番号,下辖中央红军(1军团)和15军团,并决定进行直罗镇战役。此时,敌东北军第57军董英斌部3个师自甘肃庆阳合水地区经葫芦河沿黑水寺、直罗镇、张村驿向富县方向进发。敌东北军67军第117师沿洛川、富县大道北上。两路敌军企图夹击红15军团于富县地区。11月7日,毛泽东、彭德怀等和徐海东在甘泉道佐铺共同商定直罗镇战役计划。红军的部署是:红15军团的一部继续围困甘泉县城,一部牵制富县之敌,派兵拆除直罗镇东面小寨寨墙,以防止被敌利用;15军团主力设伏于张村驿一带,在直罗镇的南边;红1军团主力隐蔽于直罗镇东北姜家村、渭家河及北道德一带;同时,红军组织军民在直罗镇坚壁清野。

11月19日,国民党第57军留1个师守甘肃合水太白镇,主力3个师沿葫芦河向直罗镇、富县前进。20日下午,其先头部队109师开进直罗镇,红军当晚完成对其包围。21日拂晓,红1军团自北向南,红15军团由南向北,向直罗镇合击。红军一部阻击由富县西援的敌117师,主力向西迎击敌106师、111师,23日下午,红1军团主力及红15军团2个营冒雪追击,于24日上午在张家湾至王家角途中歼敌106师一个团。逃到直罗镇东头小寨里的109师残部待援无望,于23晚突围,24日上午被全歼,师长牛元锋被击毙。至此,直罗镇战役结束。

直罗镇一役,歼敌一个整师又一个团,对东北军的骄横气焰进行了重创,使张学良认识到与红军对抗下去是没有出路的,有力地促进了和谈的进行,为红军与东北军的统战工作奠定了基础。此役的主要战果有:“生俘官兵3700多名,打死打伤敌1000多人,缴获长短枪3500多枝,轻机枪176挺,迫击炮8门,无线电台两部,子弹22万发”。[1]

这一战彻底粉碎了敌人对西北革命根据地的第三次“围剿”,毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》一文中讲到:“直罗镇一仗,中央红军同西北红军兄弟般的团结,粉碎了卖国贼蒋介石向着陕甘边区的‘围剿’,给党中央把全国革命大本营放在西北的任务,举行了一个奠基礼。”[4]这个“奠基礼”对鼓舞军心、民心,提高红军威望,均起到了良好的宣传作用。

二、纠正陕北“肃反”错误

1935年9下旬至10月中旬,在西北根据地发生了严重的“左”倾“肃反”错误,造成了根据地内的极大危机。究其思想根源,主要是以王明为代表的“左”倾教条主义的结果。1933年2月15日,在中共陕西省委领导下,陕北代表团指责陕北党组织是“富农路线”,12月下旬,批评陕北特委对武装斗争“消极怠工”等。1934年,中共北方代表批评陕甘边特委是“梢山主义”“逃跑主义”等。从历史根源上看,主要是陕甘边、陕北两个苏区在1932年2月发生了甘肃正宁县的“三嘉原缴枪”事件,并且两地是两套组织机构,在“左”倾错误指导下,西北根据地的“肃反”是西北党内斗争的总爆发。直接动因是“红26军从建立以来,中共陕西省委就认为其执行的是右倾路线,并将这种看法报告给中共中央;陕北特委负责人也认为红26军执行的是右倾路线,并多次写信汇报给中央北方代表,导致中央北方代表派人到陕甘边和红26军来解决右倾问题。而张慕陶、张汉民事件成为导致对陕甘边和红26军进行肃反的主要诱因。”[5]红15军团领导人对“左”倾错误同志的支持无疑加重了这一错误。

“肃反”造成了严重的后果,习仲勋在《红日照陕甘》一文中回忆道:“……左倾机会主义路线的执行者却在后方先夺权,后抓人,把刘志丹同志等一大批干部扣押起来,红26军营以上的主要干部,陕甘边县以上的主要干部,几乎无一幸免。敌人趁机大举进攻,陕甘根据地日益缩小。……根据地陷入严重的危机。”[6]西北根据地的“肃反”错误所造成的严峻形势,是在中央红军进入吴起镇后,毛泽东向当地干部了解根据地情况时才得知的。当地干部杨明科首先给毛泽东、周恩来简单介绍了一下斗争情况及“肃反”的严峻形势,毛泽东当即要求以最快的速度找到了解具体情况的红26军骑兵团政委龚逢春给他汇报。当从龚逢春口中了解到,刘志丹等随时有可能被杀害的情况时,毛泽东当机立断,派中央保卫局局长王首道、刘向三、贾托夫三人带电台,奔赴瓦窑堡,传达毛泽东“刀下留人,停止捕人,停止审查,停止杀人,一切听候中央来解决”[7]的紧急命令。并要求,三人要以最快的速度赶赴瓦窑堡,代表中共中央接管西北保卫局,把事态先控制住,避免事态进一步恶化,待审查清楚后再做决定。

1935年11月初,中央在甘泉下寺湾召开了政治局会议,毛泽东明确指出,逮捕刘志丹、高岗、习仲勋等同志是错误的行为,并强调没有这些好同志,哪来这块根据地!11月10日,张闻天、博古等率中共中央机关到瓦窑堡后,由董必武、王首道、李维汉、张云逸、郭洪涛等5人组成党务委员会审查刘志丹、高岗、习仲勋等“案件”。按毛泽东“慎重处理”的要求,委员会进行了调查访问,进行了全面了解,得出的结论是:刘志丹等同志在西北人民群众中享有崇高威望,是人民拥护和爱戴的群众领袖,对西北根据地的创建有特殊的功勋,对革命是有大功的,并决定召开平反大会,将刘志丹等同志立即无罪释放,分配工作,给于错误“肃反”的执行者以党纪处分。

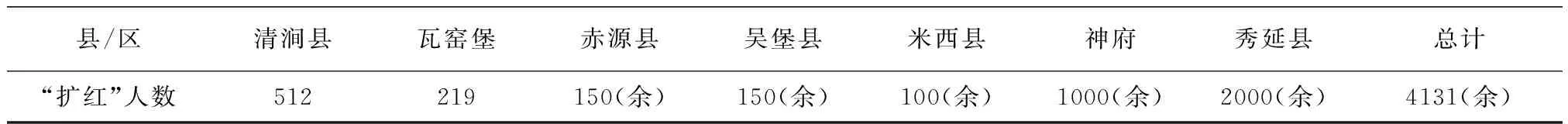

刘志丹、高岗、习仲勋等在恢复工作不久,用一个多月的时间,就在“扩红”“支前”工作中为迎接中央红军的到来做出了巨大的贡献,资料统计见表1:

表1 1935年11月“扩红”统计[7]

刘志丹等一大批原西北革命根据地领导人的得救,挽救了处在危机中的西北苏区,稳定了人心,也使党中央和中央红军在西北根据地人民的心中树立起了良好的形象和威望,赢得了西北人民真心的拥戴。……

三、赢得人民信任

中央红军到吴起镇时,当地人们已穿上了棉衣。而红军指战员仍然身着单衣,脚着草鞋。很多战士因长途行军,身体极度虚弱,掉队的现象时有发生。即便如此,红军战士进入吴起镇后还是保持了很好的军容、军纪。吴起镇处于根据地“门户”位置,敌我斗争形势十分复杂。中央红军到来时,当地百姓以为是国民党军来了,都害怕地跑开了,只剩下年老的、体弱多病的留在家里。红军战士问当地老百姓,人都干什么去了,当地人回答“害不下”(当地方言,意为听不懂),而红军战士多为南方人,误听为“害怕”;而当红军战士说我们是“中央红军”,当地人却误听为“中央奉军”。

尽管语言上交流不通,他们再没有多问,而是从一点一滴做起,迅速帮老乡打扫卫生,张贴标语,对群众的利益丝毫无犯。他们使用老乡的物品一律打借条,凡损坏东西一律赔偿。如宿营在倒水湾的红军,“烧裂农民张宪杰的水缸,及时赔了两块洋元。住在吴起镇的红军打破宗大脑的一个盆子,硬给宗赔了五角钱。在宗圪堵,红军受惊的马,把宗维珍的猪食槽踩坏了,也赔了一元钱。”[8]还有至今仍在吴起人民口中相传的一个故事:当徐特立(徐老)在吴起镇后街察看地形时,恰巧遇见从山里返回的一位老太太和她的小孙子二人过河,不慎跌落在河水里。徐老不顾个人安危和冰冷的河水,跳进河中将祖孙二人救出,这种舍己为人的精神在当地人民口中至今传为佳话。

经过长征艰苦的行军,战士们的体力已经接近极限,大多面黄肌瘦、营养不良,但他们纪律严明,每到一地,不损一物,不拿群众一针一线。令人难忘的是:“中央红军刚到吴起镇,正是老百姓挖洋芋的时候,一些战士实在饿得走不动了,宁可到挖过洋芋的地里找丢弃的洋芋嚼着充饥,也没有人到群众家里要东西吃。”[7]老百姓将做好的小米饭端给他们,尽管语言不通,无法交流。但是,战士们仍然摆手谢绝,即使吃上一碗,也定要付钱;没有钱的,也用自己身上值钱的东西作为补偿,绝没有无偿索取的现象。通过这些一点一滴的小事,红军赢得了根据地人民的信任与好感!

四、军民融合

(一)红军热爱人民

到陕北后,中央为了拉近与当地百姓的距离,进行了不懈的努力。首先,举行战地联合。开战地联欢会是红军密切军民关系的有力举措之一。在割“尾巴”战斗之后,红军部队与当地游击队、赤卫军及老百姓举行了盛大庆祝联欢会。在会上,所唱的革命歌曲有:《国际歌》《暴动歌》等,还有中央红军首长讲话,如三纵队在宁塞川白沟洼河边的肚逻台进行联欢,“叶剑英司令员在会上讲了话”[8]通过联欢会,加深了中央红军与西北根据地人民之间的友好联系,密切了军民关系,加速了军民融合。

其次,打土豪,分发粮食与物资。由于吴起镇处于根据地的“门户”位置,敌我的“拉锯”十分激烈,这给反动民团和土豪劣绅客观上造成了滋生的土壤。让老百姓十分痛恨又无力反抗的地方恶霸分别是:头道川口土豪高七宝的寨子、三道川土匪民团张廷芝的豹梁寨子以及千佛山反动地主民团。红军在了解这一情况后,派兵将这几个寨子打开,将粮食及其他物资除补充军需外,一律分给当地穷苦百姓。

根据地人民通过中央红军的言行,切实感到了这支军队是人民自己的队伍,再看到反动势力被消灭,他们无不拍手称快、奔走相告,抬着猪羊来慰问红军,红军在人民心中的威望得到提升。

(二)人民拥护红军

1.平时的物质支援

人民群众见红军指战员在深秋季节还身着单衣、脚穿草鞋,积极响应政府号召,踊跃筹粮,积极捐献其他物品。许多老百姓披星戴月、肩挑畜驮,将粮食送往红军驻地,据统计:“定边县的宁塞川动员了700多群众和游击队、赤卫军,赶着400多条牲口给中央红军送粮约2万多公斤。赤安县六区的3个乡送粮1.4万公斤,猪50头,羊270余只。定边县苏维埃政府送土布30匹,红洋布3匹。”[8]当地政府还将没收吴起镇恶霸地主高杰(高七宝)的几千斤羊毛,组织上百名毡匠为中央红军赶制了一批毡衣。

延川县北区工农同志闻讯中央红军胜利北上和十五军团南征得捷后举行欢迎大会,到会男女四百余名,当场提来慰劳红军的“鞋二十六双,羊二只,蒸馍、油糕、茄子、南瓜、落花生、梨、枣无算。”同时,赤源县的群众闻此消息也慷慨地捐出“猪肉三十斤,白面、荞面二十二斤,活鸡一只,鸡蛋二十三个”,来慰劳前线的红军战士[6]。此外,延水的北区在1935年12月份的扩红运动中,由各革命团体干事募捐“大洋三元,枣梨六十斤,麻糖十八斤,”用来支援红军[6]。另据《红色中华》1935年12月16日报道:本拟定一月内募捐七百七十余担粮食给红军,据现在的统计已超过了原定数目二百余担,各地群众争先恐后你一斗我五升拿出自己的口粮慰劳红军。

在“一切为了战争”的号召下,中央红军刚到陕北,陕北省一次完成“卖粮、借粮、捐粮970余石。几天之内,秀延县群众就卖粮130石,借粮40石。”[6]另据资料显示:到1936年春天,陕北省所辖各县群众“卖粮5850石,借粮3350石,捐粮960石,”[7]在陕北当时处于军阀井岳秀多年盘剥、侵掠的情况下,陕北人民能以这样的力度支持中央红军,是非常难能可贵的!

2.战时、战后的全力支持

在“割尾巴”战斗中,吴起镇当地派出20余副担架转送伤病员,并且派出得力地方干部,给中央红军当向导,保证了战斗的顺利进行。战后,协助红军掩埋阵亡的官兵,据吴旗县志办提供的资料,如表2:

表2 陕甘支队伤病员在吴起被护养的统计[3]

在中央红军南下与红15军团会合时,吴起当地政府还抽调了100多名队员,由马清山带队加入红一方面军,参加了直罗镇战役。在直罗镇战役中,富县和中宜县苏维埃政府就组织了数百副担架队,转运伤员和军用物资。尤为动人的是,在“扩红”中,有成千上万的年轻人争先恐后,报名参军,出现了不少母亲送儿子、妻子送丈夫参军的动人场面。1936年初,“陕北省接受中央下达扩大红军7000名的任务,仅仅三个月时间就有9400人报名参军,超额2400名;富县不到一个月就招收1000多人参加红军;赤源县玉家湾村就有七八十名青年参军。短短几个月,红军和地方武装就有近3万人,仅渡过黄河东征的正规军就有1.4万多人。”[9]这一切是对毛泽东当年在延安所说的“没有陕北那就不得下地”的最好证明。

中央红军初到陕北后,抓住了形势变化发展的关键环节,保卫了根据地的安全,纠正了陕北“肃反”错误。中央的努力和红军的言行赢得了根据地人民的信任,在较短的时间内实现了军民融合,顺利开启了新的革命斗争阶段。

综上,值此中央红军长征胜利80周年之际,我们回眸历史,对中央红军初到陕北正确处理军民关系、实现军民融合的成功历史实践,以及所蕴涵的历史经验做一梳理,这对我们今天构建新型军民关系,改善党群、干群关系,实现军民新的融合均具有重要的历史启迪功用!

[1]房成祥,黄兆安.陕甘宁边区革命史[M].西安:陕西师范大学出版社,1991:17,23,26.

[2]中共中央文献研究室编.毛泽东年谱(1893—1949):上卷[M].修订本.北京:中央文献出版社,2013:475.

[3]吴起县军事志编纂委员会编.吴起县军事志[M].西安:三秦出版社,2009:110,110,121-122.

[4]毛泽东.毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991:150.

[5]黄正林.1935年陕甘边苏区和红26军肃反问题考论[J].史学月刊,2011(6):56-58.

[6]中共陕西省委党史资料征集研究委员会.陕西党史资料丛书(四)红军长征胜利到陕北[M].西安:陕西人民出版社,1986:368,283,290.

[7]李建雄.红色陕北[M].西安:陕西出版传媒集团,陕西人民出版社,2013:740,753,737,754.

[8]吴旗县地方志编纂委员会编.吴旗县志[M].西安:三秦出版社,1991:693,694,697.

[9]梁星亮,杨洪,姚文琦.陕甘宁边区史纲[M].西安:陕西人民出版社,2012:71.

【责任编辑 朱世广】

The Civilian-Military Integration of the Central Red Army in Northern Shaanxi

ZHAO Qing-xu, WANG Xiao-ying

(Yan’an University, Yan’an 716000, Shannxi)

The Central Red Army was confronted with severe situation when they arrived in Wuqi, a town in Northern Shaanxi after the 25000-Li Long March. For the sake of establishing a revolutionary base in Northwest of China with the aim to achieve strategic objective of resisting Japan and saving the nation, the Central Red Army had been commanded to flight in Wuqi’s “cutting tail battle” and Zhiluo campaign by the Central Committee of Chinese Communist Party, which kept the following enemy outside and smashed the third anti-encirclement campaign. Then the central leadership rescued Liu Zhidan and a number of other original leaders from Northwest Revolutionary Base by correcting their mistakes. Meanwhile the central leadership won the trust of the people with strict discipline and the civil-military integration is realized with excellent style, thus emerging a moving scene that people support the Central Red Army and the Central Red Army loves people. No doubt that the Northwest Revolutionary Base played an essential part in Chinese revolution as “the standing point” and “starting point”.

The Central Red Army; Northern Shaanxi; civil-military integration

K264

A

1674-1730(2017)02-0007-05

2016-12-01

赵清旭(1989—),男,甘肃镇原人, 硕士在读,主要从事中共党史、中国近现代史研究。