农民工维权行为选择偏好的测量及其影响因素

——基于武汉市1120份调查问卷的分析

徐增阳,姬生翔

§中国国情研究专题§

农民工维权行为选择偏好的测量及其影响因素

——基于武汉市1120份调查问卷的分析

徐增阳,姬生翔

从维权行为的暴力性和公开性程度两个维度测量,农民工维权行为偏好具有非暴力性、非常态公开性的特征。在此基础上建立的多元逻辑斯蒂回归分析结果显示:中等政治信任水平的农民工选择一般公开维权行为的可能性最大;农民工维权行为的暴力性和公开性程度均与文化层次呈正相关;建筑业农民工比其他行业农民工更倾向于选择一般公开维权和非暴力维权;务农经历和环境会使农民工维权行为更倾向私下维权;良好的居住环境会降低农民工维权行为的暴力性程度;社会保障水平越高农民工闹大维权的可能性也就越低。据此,政策制定者应疏通既有体制内农民工维权渠道,加大对特定农民工群体的社会管理力度及农民工的组织化管理力度,并做好农民工的公共服务工作。

农民工维权;维权行为偏好;维权偏好测量;闹大维权;暴力维权

一、问题的提出

农民工的权益受损问题自农民工进城务工伊始便存在,并由此引发了一系列社会问题。学者们对这一现象的关注最初仅是围绕农民工权益受损的原因与对策而展开。这一研究视角下,学界提出农民工利益诉求机制不完善、自身素质低、维权意识不强、缺乏组织保障、城乡二元经济社会结构、城市政府的政策制定和执行不平等等造成了农民工权益缺损问题。

而近十年来,随着农民工自主维权行为频频见诸报端,学者们的研究视角又逐渐转向农民工作为行动者的维权行为。相关研究既包括描述性分析也涉及相关性分析。

描述性分析主要包括农民工维权行为的基本特性和运行机制两个方面的研究。其一,研究者大多对农民工维权现状的基本特征进行了质性描述。如有研究指出农民工依法维权行为具有以下五个基本特征:一是权益纠纷多样,且多为法定权益;二是维权行为方式合法性和非法性共存;三是农民工维权常会引发一些较严重的群体性事件;四是农民工维权往往求助于同乡会、老乡会等组织;五是边远中小城市地区的农民工维权更为困难。*于建嵘:《中国农民工的依法维权》,《云南财经大学学报》2008年第6期。有研究则把农民工非制度化利益抗争行为的特征归结为以下五个方面:主体的集体性;手段的非理性;行为的主动性;动机的利益性;结果的制度性。*董玥玥:《非制度化利益抗争:农民工维权的行动策略及其解释》,《湖北省社会主义学院学报》2011年第6期。其二,在农民工的维权行为运行机制方面,研究者从多个角度揭示了其维权逻辑的特殊性。如有研究以斯科特的“生存伦理”理论为基础,通过典型案例分析,指出农民工维权的逻辑更多地是出于“底线正义”。*黄振辉、王金红:《捍卫底线正义:农民工维权抗争行动的道义政治学解释》,《华南师范大学学报》2010年第1期。有研究认为转型时期中国农民工劳资争议的内容主要是权利而非利益,换言之,是权利意识驱动了农民工的维权行为。*杨正喜:《转型时期我国劳资冲突特点——以珠三角农民工为例》,《工会理论研究》2008年第3期。有研究对“太太讨薪队的故事”案例分析结果显示,相当一部分农民工更倾向于以“踩线而不越线”法律框架下非正式的利益抗争行为进行政治化博弈,而整个维权过程中正式法律的作用非常有限。*王伦刚:《农民工的非正式利益抗争及其运行机制——基于“太太讨薪队的故事”的分析》,《天府新论》2009年第5期。

研究人员运用定性分析方法和定量分析方法对农民工维权行为展开了相关性分析,这些相关因素涉及社会结构、心理特性、社会资本、理性计算、利益感知、社会经历、生存状况等。定性研究方面,如有研究从社会结构方面,将农民工非制度化利益抗争的成因归结为制度设计存在缺陷、地方政府执法不严、缺乏社会组织支持等。*董玥玥:《非制度化利益抗争:农民工维权的行动策略及其解释》,《湖北省社会主义学院学报》2011年第6期。有研究以理性人假设为基础,指出新生代农民工在采取维权行动之前,一般会考虑个体心理对刺激的承受力、拥有的社会支持或资本、行动的成本收益计算、行动成功的预期四个方面;而在此基础上采取合法、公开、有组织的集体行动来维权则是其最优选择。*周斌:《行动主体视角下新生代农民工维权行动的探讨》,《河北师范大学学报》2011年第6期。定量研究方面,有研究通过对比两代农民工维权行动影响因素的回归分析结果发现,影响新生代农民工利益抗争行动的主要因素是工资权益受损及认知、人生及健康侵害经历和认知、结社力量;而影响第一代农民工利益抗争行动的主要因素是劳动合同签订情况、工会与居住状况。*刘爱玉:《劳动权益受损与行动选择研究: 两代农民工的比较》,《江苏行政学院学报》2011年第1期。有研究基于长三角的调查分析发现,基于文化程度、法律认知、工作职位等的维权能力是影响农民工维权意愿的重要因素。*郑卫东:《农民工维权意愿的影响模式研究基于长三角地区的问卷调查》,《社会》2014年第1期。

由此可见,学界对于农民工维权行为的机制、逻辑、特性等方面研究已比较充分,但仍有不足:一是大多采用了底层研究视角,具有一定的情景预定,对农民工的维权行为制定了一种先赋的激情化抗争想象,容易造成农民工维权行为研究客观性有失偏颇;二是很少依托定量研究数据。上述两方面的不足归根结底便是农民工维权行为的测量问题。有效的测量是展开严谨社会科学研究的关键。如果不对农民工维权行为的测量问题给予足够重视,则会使后续研究缺乏坚实的基础。以下,笔者便首次尝试从农民工维权行为的暴力性和公开性两个维度对农民工维权行为选择偏好进行测量,归纳其基本特征,并在测量的基础上,建立回归模型分析农民工维权行为选择偏好的影响因素。

二、农民工维权行为选择偏好的测量与数据描述

(一)农民工维权行为偏好的测量与操作化——两个基本维度

现有研究对农民工维权行为类型有不同划分。有学者认为农民工维权行动的主要方式包括诉求司法救济;使用“弱者的武器”;寻求非政府力量的帮助;自虐式反抗;集体示威;对他人人身、财产进行侵犯;集体骚乱等七种。*周斌:《农民工维权行动的路径分析》,《学术交流》2009年第1期。有学者指出农民工的集体维权行动方式主要包括集体静坐、集体上访、集体堵厂堵路和破坏企业机器及其他财产四种。*杨正喜:《农民工集体维权行动及其解释框架》,2009年4月28日,http:∥www.sociology.cass.cn/shxw/shaq/t20090428_21582.htm.2016年11月8日。有研究根据维权时选择的求助对象把农民工维权行为分为求助法律、求助亲友、寻求政府相关部门的调解或仲裁、默默忍耐、求助工会、其他等六类。*Linda Wong, “Chinese Migrant Workers: Rights Attainment Deficits, Rights Consciousness and Personal Strategies,” The China Quarterly, Vol.208, December 2011, pp.870-892.

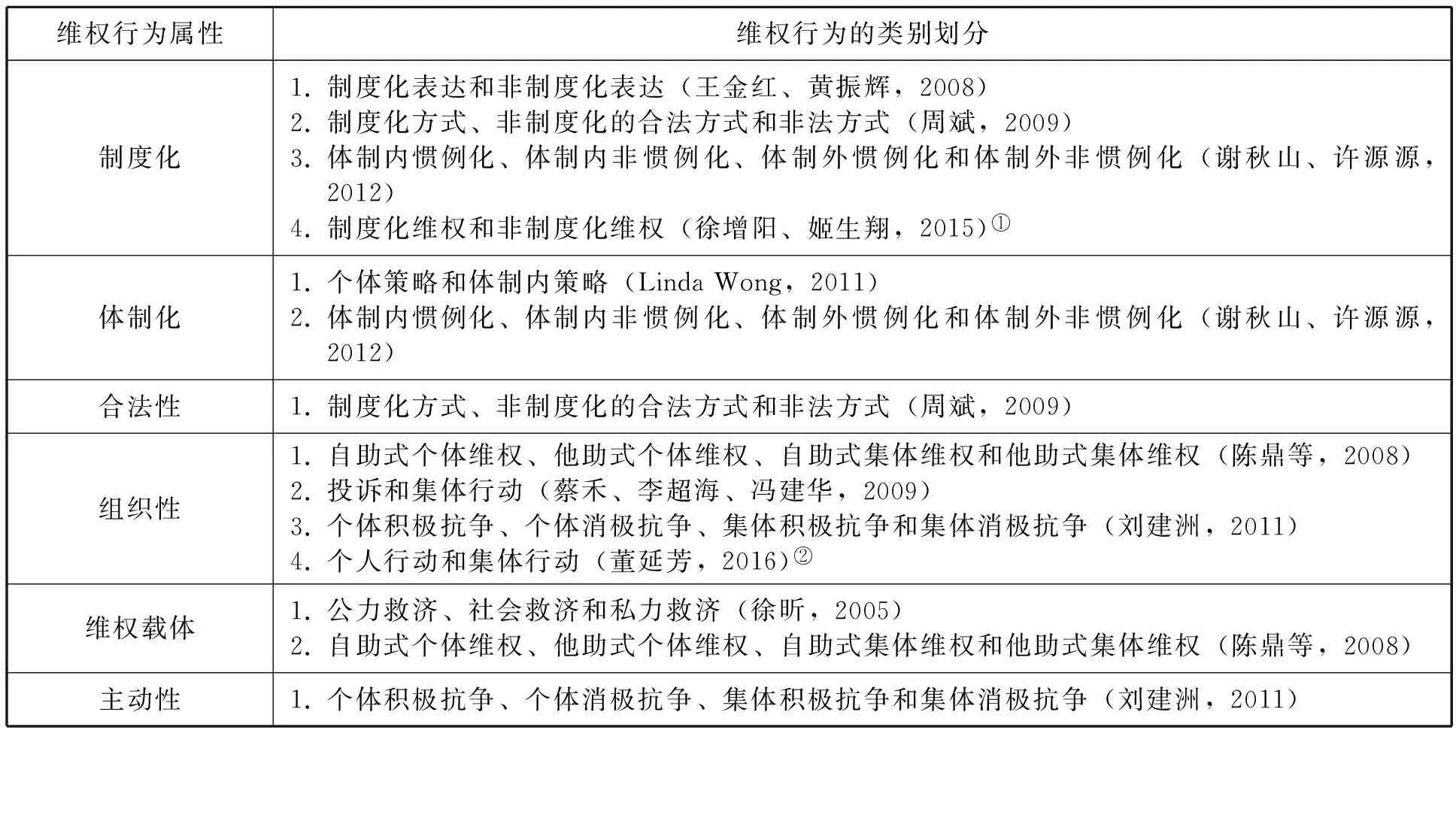

对于农民工维权行为的进一步归类则因分类标准而异。有学者使用制度化、体制化、合法性、组织性、维权载体、主动性等指标对维权行为方式进行一维或多维的类型学区分。如有研究以抗争行为是否制度化为标准把农民工的抗争行为分为投诉和集体行动两大类。*蔡禾等:《利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查》,《社会学研究》2009年第1期。有研究把农民工维权行为区分为个体策略(personalized strategies)和体制内策略(institutionalized methods)。*Wong, “Chinese Migrant Workers,” pp.870-892.有研究从权利救济的角度,依据权利救济的载体把权利救济分为公力救济(司法和行政救济)、社会救济(调解、仲裁)、私力救济(强制与交涉、合作与非合作、自益与自损)三个方面。*徐昕:《论私力救济》,北京:中国政法大学出版社,2005年。有研究则直接将农民工利益表达行为分为制度化表达(立法、行政、司法、党群表达)和非制度化表达(行贿、越级上访、打击报复、暴力对抗等);*王金红、黄振辉: 《制度供给与行为选择的背离——珠江三角洲地区农民工利益表达行为的实证分析》,《开放时代》2008年第3期。另一研究的分类更加强调合法性,在前者分类方式的基础上,把非制度化农民工的维权行为又进一步细分为非制度化的合法方式、非法方式两类。*周斌:《农民工维权行动的路径分析》,《学术交流》2009年第1期。也有学者使用了2*2矩阵对农民工维权行为进行归类。如有学者根据组织化程度(个体抗争、集体抗争)和抗争的性质(积极抗争、消极抗争)将农民工的维权行为划分为四个类型。*刘建洲:《农民工的抗争行动及其对阶级形成的意义——一个类型学的分析》,《青年研究》2011年第1期。有学者从维权主体(个体行动、集体行动)和维权手段(自助式维权和他助式维权)两个方面对农民工维权行动作了区分。*陈鼎等:《农民工权益受损状况及其行动选择的社会学分析——基于温岭市外来农民工的调查》,2008年9月16日,http:∥sdc.zjdx.cn/mzzz/ShowArticle.asp?Article ID=1320.2016年11月8日。有学者依据“惯例化-非惯例化”和“(政治)体制内-(政治)体制外”将居民利益表达渠道划分为体制内惯例化途径(制度化利益包括表达立法、行政、司法、党群利益表达)、体制内非惯例化途径(行贿、越级上访、静坐、集会、示威、游行、写联名信等)、体制外惯例化途径(新闻媒体、学者呼吁、民间社团等)和体制外非惯例化途径(求助于非法组织和黑社会组织、暴力对抗等)四个类别。*谢秋山、许源源:《“央强地弱”政治信任结构与抗争性利益表达方式——基于城乡二元分割结构的定量分析》,《公共管理学报》2012年第4期。

表1 现有文献中维权行为基本属性及其类别划分一览表

①徐增阳、姬生翔: 《进城务工人员维权行为方式的影响因素分析》,《经济社会体制比较》2015 年第3 期。

②董延芳: 《不同情境下的农民工维权行动偏好》,《农业技术经济》2016 年第6 期。

笔者在梳理过程中发现,上述分类大多较为科学、直观和清晰,但一些学者对维权行为的类型学划分十分粗糙,没有做到类型学研究关于穷尽类别、不能相互交叉重叠的基本要求。而且,很多研究不仅只是测量了维权行为的组织性、制度化、载体等表象属性,还忽略了更为重要的学理属性,而且对于制度化、体制化、合法性三个行为属性没有真正做到中国语境下的有效区分。*谢秋山、许源源:《“央强地弱”政治信任结构与抗争性利益表达方式——基于城乡二元分割结构的定量分析》,《公共管理学报》2012年第4期。在中国语境下,灰色地带的存在使得体制内的行为未必是制度化的,制度化的行为也未必是合法的。

考虑到组织性、制度化属性已经被学者们广泛关注,且其学理价值较为有限,本文将采用更具学理性的行为测量维度——暴力性和公开性。

维权行为公开性维度的测量起源于“闹大维权”现象的广泛存在。有学者指出,“闹大”已经遍及社会生活的各个领域,并将“闹大”现象描述为公民主导的利益表达、资源动员和议程设置的过程。*韩志明:《“闹大”的现象描述与理论解释——从公民抗争视角的分析》,《广州公共管理评论》2013年第00期。也有学者认为,当下中国的闹大现象起源于历史传统的惯性和时代话语的引导,历史上的“闹大”可看作是对传统秩序情结的反动,而当代谋利型“闹大”行为的出现在于中国民众维权的经济性远大于其政治性。*徐祖澜:《公民“闹大”维权的中国式求解》,《法制与社会发展》2013年第4期。由此看来,被各类社会因子绑架后的维权行为的公开性,反映了农民工维权行为偏好的博弈心理,具有了更深层次的学理性价值。

维权行为暴力性维度的测量起源于“暴力维权”现象的时有发生。维权行为的暴力性维度反映的是农民工维权行为偏好的激进或理性程度。有学者对12个暴力维权案例的表现形态及原因进行分析后发现,暴力维权可分为感情宣泄型和利益表达型两类,暴力维权的发生起源于物质性原因和价值性原因。*吴亚辉:《论暴力维权——基于法社会学视角》,《湖南公安高等专科学校学报》2010年第1期。有学者在扎根理论分析的基础上发现,利益冲突、制度空间与政治机遇、维权群体资源动员结构、维权组织的激进化以及冲突主体对导火索事件意义建构影响了维权群体与地方政府的行动选择。*高恩新:《集体维权行动暴力化的转型逻辑:基于扎根理论的分析》,《社会发展研究》2014年第1期。

图1 农民工维权行为偏好的测量示意图

考虑到农民工维权行为变量数据的可获取性,笔者将农民工维权行为的暴力性和公开性维度指标分别简化为三个有序变量。即暴力性维度的农民工维权行为分为体制内维权、体制外非暴力维权、暴力维权三个变量;公开性维度的农民工维权行为分为私下维权、一般公开维权、闹大维权三个变量(见图1)。

在实际操作的过程中,为了方便受访农民工理解和回应,笔者又将这两个维度的农民工维权偏好进一步操作化为具体的维权行为。具体地,体制内维权包括集体协商、按照相关程序投诉或打官司等行为;体制外非暴力维权包括越级上访、纠缠或静坐等行为;暴力维权包括恐吓、堵路、罢工、打砸抢、自残、寻死、拼命等行为(之所以把“堵路或罢工”行为归为暴力维权,是因为它不属于体制内维权行为,*我国1975年和1978年宪法规定公民享有罢工自由权,但1982年的宪法完全取消了该规定。 目前我国的相关规定是《工会法》:企业发生停工、怠工事件,工会应当会同企业行政方面或者有关方面,协商解决职工提出的可以解决的合理的要求,尽快恢复正常生产秩序。且对维权行为客体造成了一定损失)。一般公开维权包括自己讨说法、带亲友一起讨说法等行为;闹大维权包括找新闻媒体、网上发帖或微博等行为。这样一来,我们便可以通过封闭式分类变量组来获取定序性的农民工维权行为偏好指标。

表2 农民工维权行为偏好的操作化

(二)数据来源与描述

本文数据来源于笔者指导的农民工利益诉求与表达专题问卷调查。问卷调查的对象为具有农村/农业户口身份并进入武汉市区从事非农产业超过半年的劳动者。考虑到农民工的流动性,调查采取非概率的配额抽样方式进行,同时兼顾武汉市农民工的行业区域分布特点。

配额方案为:各行业样本比例控制按照2006年国务院研究室课题组发布的行业比例数据进行配额,即制造业25%、建筑业25%、住宿和餐饮业10%、批发零售业10%、居民服务和其他服务业10%、其他行业20%,*本调查将《国民经济行业分类》(GBT_4754-2011)划分的20个行业门类大致分为6个类别。其中,制造业、建筑业、住宿和餐饮业、批发和零售业、居民服务和其他服务业的归类范围与原行业门类范围相同。“其他行业”包括20个国民经济行业门类中剩余的15个行业门类,以采矿业、交通运输仓储及邮政业等行业为主。城区样本比例按总样本量均分处理。计划样本量为1200份。具体抽样步骤分为三步:首先,将武汉市7个主城区及3个开发区按产业特色分为三类:制造业型城区(沌口、吴家山、东湖、青山区);商业和服务业型城区(江汉区、武昌区、汉阳区);综合型城区(洪山区、硚口区、江岸区);第二,以简单随机抽样的方式从三类城区中各抽取一个城区,抽样结果为东湖高新区、武昌区、江岸区;第三,调研员在上述三个城区以偶遇和滚雪球的方式到农民工的工作或居住场所选取农民工开展问卷调查。为最大限度增强样本代表性,调查还对单位受访人数进行了控制,即一个大型单位(100人以上)受访农民工数量不超过20人,小型单位(100人以内)受访农民工数量不超过10人。实际获取样本农民工1120份(具体分布情况见表3)。

图2 农民工维权行为公开性程度选项分布情况

(三)农民工维权行为偏好现状的描述

调查结果显示,在维权行为公开性程度测量中,农民工选择“私下解决”的比例最大为37.4%,选择“找新闻媒体”的农民工比例次之为26.9%,选择“带亲友讨说法”的农民工占24.8%,选择“发帖或微博”的农民工占6.2%,选择“自己讨说法”的农民工比例最少占4.7%(见图2)。根据这一分布可发现,农民工维权行为偏好仍带有明显的中国传统农民“私文化”的影子;“找新闻媒体”的农民工比例仅次于“私下解决”,而这种维权行为的公开性差异很大,说明农民工在保持传统“私文化”的同时也受某些因素影响而有了 “闹大”倾向;同属一般公开维权的“自己讨说法”比“带亲友讨说法”农民工比例低了20个百分点,且“自己讨说法”的比例在所有选项中最低,这说明农民工维权时的个体弱势心理十分明显,农民工具有一定的组织结社需求。

维权行为的暴力性程度的测量中,农民工选择“按程序投诉、打官司”的比例最高为33.8%,选择“越级上访”的比例次之为28.3%,选择“集体协商”的比例为26.7%,选择“堵路或罢工”的比例为6.1%,选择“纠缠对方、静坐”的比例为2.4%,选择“恐吓对方”的比例为1.2%,选择“打砸抢”“自残、寻死”“拼命”的比例分别为0.5%、0.5%、0.4%(见图3)。根据这一数据分布可以发现,选择“按程序投诉、打官司”“越级上访”“集体协商”的农民工比例之和达88.8%。“按程序投诉、打官司”“集体协商”属于体制内维权,“越级上访”属于体制外非暴力维权,这说明绝大多数农民工都是愿意选择体制内、非暴力性的维权行为方式。在“暴力维权”所包含的5种维权行为中,绝大多数农民工选择了“堵路或罢工”,但这种维权行为并不属于明显的严重犯罪行为。由此可见,农民工更多地期望能够通过非暴力手段维护权益。

整体来说,农民工维权行为偏好在暴力性维度和公开性维度所呈现的特征并不一致。就暴力性维度而言,农民工维权行为的选择偏好随着维权行为暴力程度的增加呈依次递减趋势;就公开性维度而言,农民工维权行为的选择偏好随着维权行为公开程度的增加呈“U型”变化趋势(见图4)。因此,农民工维权行为偏好具有非暴力性、非常态公开性的特征。

图3 农民工维权行为暴力性程度各选项分布情况

图4 农民工维权行为偏好二维测度折线图

三、农民工维权行为偏好影响因素的回归分析

(一)自变量的选择与操作化

影响农民工维权行为偏好的因素很多,如社会结构、心理特性、社会资本、理性计算、利益感知、社会经历、生存状况等,难以穷尽。本文拟在控制个体特质与社会经历的情况下,重点考察政治信任对农民工维权行为偏好的公开性和暴力性的影响。

极端维权案例在公开性和暴力性的完整体现,使得研究极端维权案例的成因对于刻画农民工维权行为偏好的公开性和暴力性的生成机制有着极为重要的参考价值。有研究在分析研究了82个自杀维权案例后发现,农民工会因社会严重不公、权利不能获取适当救济而策略性地选取自杀维权等极端维权行为。*徐昕:《为权利而自杀——转型中国农民工的“以死抗争”》,《中国制度变迁的案例研究(第六集)》,北京:中国财政经济出版社,2008年。有学者在分析自残维权机制时指出,自残维权者个人绝望是自残维权发生的直接原因,媒体与网络的关注与赞扬是自残维权发生的间接推动力,社会转型下的集体急躁是自残维权发生的社会诱因。*蒋冰晶:《自残维权的发生与政府责任》,《四川行政学院学报》2011年第2期。有学者通过小样本调查和深度访谈,发现维权途径不畅通、企业人员管理制度缺失、工会职能缺失、同辈群体影响和生存工作压力是新生代农民工过激式维权的原因。*赖素萍:《广东省新生代农民工过激式维权调查分析》,《社科纵横》2013年第1期。这些研究一方面揭示了心理困境的重要作用,另一方面也呈现了社会环境与救济制度缺失的影响。从后者来看,社会不公成为了农民工极端维权行为的外在推动力。但实际上,社会不公的客观存在与农民工对城市政府的信任度低下共同构成了农民工极端维权行为的发生情境。因为在实际运作中,城市政府既承担保护地方利益和促进经济发展的功能,也要扮演“为民服务”的角色。*李庆真:《从社会网络的视角解析新生代农民工的维权困境问题》,《青年探索》2006年第2期。所以,在农民工心中,城市政府是仅把农民工当作“外来人”对待,还是会真正帮助农民工维权,会影响农民工的维权行为策略。

一般来说,高政治信任水平的农民工会对城市政府的权利救济抱有更大希望,其维权行动也就愈加缓和。基于这一认识,本文提出以下两个研究假设。

研究假设一:政治信任程度越高的农民工越倾向于非暴力性维权。

研究假设二:政治信任程度越高的农民工越倾向于采用一般公开维权。

结合既有研究成果,本研究的控制变量包括个体特质、务工经历和生存状态三个类别。

控制变量组一:个体特质方面的自变量主要包括性别、年龄、受教育程度、政治面貌四个变量。

1.性别。男性和女性在生理、心理等方面有着天然的差异。在同等情况下,女性农民工的维权行为可能会与男性农民工有差异。“打工妹”常因担心失去工作而不敢主张自己的权利,降低自己的劳动保护底线。也有研究结果显示在职女性的维权意识不强。*刘伯红:《中国社会转型期的女职工劳动保护》,《妇女研究论丛》2009年第2期。

2.代际属性。有研究表明,新生代农民工表现出比第一代农民工更强的利益抗争意识和更多的利益抗争行动。*刘爱玉:《劳动权益受损与行动选择研究:两代农民工的比较》,《江苏行政学院学报》2011年第1期。新生代比老一代更多地参与了维权活动,表现出更强的行动取向。*清华大学“新生代农民工研究”课题组:《新生代农民工的困境与出路》,《传承》2012年第17期。基于此,新生代农民工与第一代农民工相比而言,可能在维权行为方式上有所差异。

3.学历层次。学历层次的高低意味着农民工文化素质、思维能力、法律知识等有所不同,这些都可能会直接关系到农民工维权行为的选择。有研究显示,文化层次较低的农民工更倾向于采取个体维权策略。*Wong, “Chinese Migrant Workers,” pp.870-892.

4.政治面貌。党员与非党员相比,在政治认知、利益表达渠道等方面有着较大差异,这些因素也可能会直接影响到农民工维权行为的选择。

控制变量组二:务工经历方面的自变量主要包括行业类别、技能水平、农村就业经验、务工年限等。

1.行业类别。每个行业都有其特定的工作特点,不同行业类别的农民工在工作时间、劳动强度、管理制度、权益受损程度等方面截然不同。因此,农民工所属行业类别可能会与其维权行为方式有着极大的相关性。有研究发现,当前建筑工人由于讨工资通常发生在建筑工程行将或已经竣工的时候,工人很难采取罢工的方式有效维权,所以他们通常选择多种多样“闹”的方式,有些方式较为极端化甚至充满暴力,呈现出与制造业工人集体行动不同的特点。*潘毅等:《阶级的形成:建筑工地上的劳动控制与建筑工人的集体抗争》,《开放时代》2010年第5期。

2.技能水平。一般来说,农民工的技能水平某种程度上可以反映其在经济系统中的位置,属于一种“结构力量”。这种“结构力量”,可增强工人的议价能力。*E. Wright, “Working Class Power: Capitalist-class Interest and Class Compromise,” American Journal of Sociology, Vol.105, No.4, January 2000, pp.957-1002.换句话说,较高的农民工的技能水平,会让农民工凭借自身较多的资源来博弈,这一定程度上会影响到农民工维权行为方式的选择。

3.农村就业经历。很多研究学者在研究新生代农民工时,常把他们归结为“回不去的一代”,其重要原因之一便是新生代农民工大多没有务农经验,而农民工外出务工前在农村的就业经验则是农民工返乡就业的参照依据。而从人的社会化角度来讲,早期人生经历会对人的性格、处事方式等产生重要影响。因此,农村就业经验的差异可能会造成农民工维权行为方式的不同。

4.务工年限。一般来说,农民工外出务工的时间越久,对权益侵犯事件的体验就会越深,其维权行为方式也就越容易固化或具有更强的稳定性。不过,农民工务工年限到底会对其维权行为产生什么样的影响则有待检验。

控制变量组三:生存状态的自变量包括家庭就业结构、居住环境、社会保障水平、社会融入状况四类变量。

1.家庭就业结构。家庭就业结构可以反映人的家庭环境影响。本文使用“爱人工作情况”作为家庭就业结构的代理变量,重点考察“爱人在外务工”及“爱人在家务农”情况对农民工维权行为的影响。

2.居住环境。居住地是农民工城市生活的一个重要场所,其对农民工维权行为可能会有一定的影响。本文采用农民工的居住满意度来测量其居住环境。农民工的居住满意度,会影响农民工的生活质量和处事心态,进而可能会影响农民工维权行为偏好。

3.社会保障水平。社会保障可以使公民的安全感得到满足,进而全身心投入到工作中去。农民工如果拥有较高的社会保障水平,则“以死抗争”等极端维权现象可能会大大减少。本文使用参加保险次数来表示农民工的社会保障水平。

4.社会融入状况。农民工在城市中被边缘化的生存状态弱化了其维权能力。*李庆真:《从社会网络的视角解析新生代农民工的维权困境问题》,《青年探索》2006年第2期。而维权能力直接关系维权方式的选择与运用,故农民工的社会融入情况可能会关系到农民工的维权行为偏好。本文使用农民工与当地市民的和睦程度表示其社会融入状况。

表4 自变量的定义

续表4

(二)回归结果分析

1.农民工维权行为暴力性偏好的回归分析

由于衡量农民工维权行为暴力性偏好的变量属于有序变量,本文拟采用多元有序逻辑斯蒂回归模型来分析自变量对农民工维权行为暴力性偏好的影响。运行多元有序逻辑斯蒂回归模型首先需要满足成比例发生比假设条件。本文对该模型进行平行线检验,检验结果显示卡方值为27.826,自由度为26,统计性不显著(p=0.367)。这说明成比例假设对所有logit都成立(即成比例假设不能被拒绝),本文农民工维权行为暴力性偏好的相关数据适合进行有序逻辑回归分析。回归结果显示,回归模型卡方值为48.275,自由度26,回归模型有效(p=0.05)。在控制其他变量的情况下,非常赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工暴力维权倾向可能低于不赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工的暴力维权倾向;比较赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工暴力维权倾向可能会高于不赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工的暴力维权倾向,那么暴力维权可能性从高到低依次是比较赞同、不赞同、非常赞同。非常赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工政治信任度高,其暴力维权倾向最低比较合理。而比较有意思的是,不赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工的暴力维权倾向可能会低于比较赞同“政府会帮助农民工维权”的农民工的暴力维权倾向,也就是说政治信任度相对高的农民工比政治信任度低的农民工暴力维权的可能性更高,其内在逻辑需要从中国语境下进一步探讨,一种可能的猜测是政治信任度低的农民工其政治效能感也非常低,进而导致对暴力维权的效能感也非常低。但是,由于该变量统计不显著,其确切的相关关系有待于其他数据进一步检验。

在控制变量方面,其他自变量不变的情况下,“大专及以上文化”对农民工维权行为暴力性偏向影响显著。大专及以上文化层次的农民工暴力维权的发生比是小学文化层次农民工的2.044倍。与此同时,“高中文化”与“初中文化”的农民工暴力维权发生比可能分别是小学文化层次农民工的1.309倍、1.083倍。整体来看,农民工文化层次越高暴力维权的可能性越高,即农民工学历层次与其维权行为暴力性呈正相关。就行业类别而言,其他自变量不变的情况下,“是否从事建筑业”对农民工维权行为暴力性偏好影响显著。建筑业农民工暴力维权的发生比是其他行业农民工的0.595倍,即建筑业农民工并不倾向于进行暴力维权。这一结果恰好与潘毅等人(2010)的观点相反。就外出务工时间而言,“务工时间1年以下”对农民工维权行为暴力性偏好影响显著。外出务工1年以下的农民工暴力维权发生比是务工时间10年以上农民工的1.966倍,外出务工1~3年的农民工暴力维权发生比可能是务工时间10年以上农民工的0.837倍,外出务工4~10年的农民工暴力维权发生比可能是务工时间10年以上农民工的1.287倍,故农民工务工时间与其维权行为暴力性大致呈负相关。就居住环境而言,其他控制变量不变的情况下,“居住满意度情况”对农民工维权行为暴力性偏好产生显著影响。对居住地满意的农民工暴力维权的发生比是对居住地不满意的农民工的0.645倍。也就是说,农民工居住满意度与维权行为暴力性程度呈负相关。

此外,标准化系数比较结果显示,教育水平中大专及以上文化层次对农民工维权行为偏好暴力性程度影响最大(标准回归系数:0.120>0.066>0.022);各行业类别中,建筑业对农民工维权行为偏好暴力性程度影响最大(标准化回归系数:0.124>0.067>0.066>0.016>0.007);各外出务工时间段中,务工时间1年以下对农民工维权行为偏好暴力性程度影响最大(0.122>0.065>0.039)。整体而言,在农民工个体特征、务工经历、生存状态诸自变量中,对农民工维权行为偏好暴力性影响程度从大到小依次是行业类别、工作时间、文化程度、居住满意度(标准化回归系数:0.124>0.122>0.120>0.111)。综上所述,农民工的学历层次与维权行为偏好暴力性程度呈正相关,务工时间、居住满意度与维权行为偏好暴力性程度呈负相关。建筑业农民工维权行为暴力性程度最低,且相对其他变量而言,从事建筑业对农民工维权行为偏好暴力性程度选择的影响最大。

表5 维权行为偏好暴力性程度有序逻辑回归分析结果

注:a.括号内数字为标准误;b.*表示0.1的显著水平,**表示0.05的显著水平.

2.农民工维权行为公开性偏好的回归分析

本文同样采用多元有序逻辑回归模型来分析自变量对农民工维权行为公开性偏好的影响。但是,有序逻辑回归模型平行线检验结果显示,卡方值为87.647,自由度为26,统计性显著(p=0.000)。即成比例假设被拒绝,农民工维权行为偏好公开性数据不适合进行有序逻辑回归,故难以准确反映各自变量与农民工维权行为偏好公开性程度的数量关系。而农民工维权行为偏好的公开性因变量的各类别之间不存在相似或可相互替代的问题,即满足“独立于无关类型”假设。所以,本文农民工维权行为偏好公开性程度数据应使用多项逻辑回归模型进行进一步回归分析。

回归结果显示,回归模型卡方值为186.915,自由度为52,回归模型有效(p=0.000)。政治信任度对农民工一般维权行为偏好影响显著。

在控制其他自变量的情况下,性别变量对农民工一般公开维权行为偏好影响显著。男性农民工选择一般公开维权行为的发生比是选择私下维权行为的1.606倍。政治面貌变量对农民工一般维权行为偏好影响显著。党员农民工选择一般公开维权行为的发生比是选择私下维权行为的0.334倍。文化程度变量对农民工闹大维权行为偏好影响显著。高中文化层次农民工选择闹大维权行为的发生比是私下维权行为的2.325倍;大专及以上文化层次农民工选择闹大维权行为的发生比是私下维权行为的3.720倍。可见,农民工的文化层次越高,选择闹大维权的可能性也就越大。大专及以上文化层次比高中文化层次更能使农民工选择闹大维权(标准化回归系数:0.229>0.207)。与此同时有序逻辑回归结果显示,文化层次对农民工维权行为偏好公开性程度正向作用显著。因此,一定程度上可以推断,农民工文化层次与维权行为公开性程度呈正比。

务工经历方面,在控制其他自变量的情况下,从事建筑业对农民工一般维权、闹大维权行为偏好影响都很显著。建筑业农民工选择一般公开维权的发生比是私下维权行为的3.020倍,选择闹大维权的发生比是私下维权行为的1.682倍。由此可见,建筑业农民工最倾向于选择一般公开维权,其次是闹大维权,最后是私下维权。从事批发零售业、居民服务和其他服务业对农民工闹大维权行为偏好影响显著。批发零售业农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的1.719倍,居民服务和其他服务业农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的1.910倍。这两个行业的闹大维权行为发生比都高于建筑业农民工。就闹大维权倾向而言,倾向于选择闹大维权的各行业农民工按可能性从大到小依次是居民服务和其他服务业、批发零售业、建筑业。居民服务和其他服务业、批发零售业都属于广义上的第三产业,故一定程度上可以推断,农民工从事第三产业可能会增加农民工闹大维权的可能性。而就维权行为公开性程度而言,农民工的外出务工经历普遍会增加其维权行为偏好公开性程度。担任管理、技术岗位的工作对农民工闹大维权行为偏好影响显著。管理、技术岗位农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的1.539倍。同时有序逻辑回归结果显示,就职管理技术岗对农民工维权行为偏好的公开性程度正向作用显著。由此,一定程度上可以推断,担任管理或技术工作会增加农民工维权行为公开性程度。外出前的务农经历对农民工闹大维权行为产生显著影响。有务农经历的农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的0.569倍,故一定程度上而言,务农经历会降低农民工维权行为偏好的公开性程度。外出务工时间对农民工闹大维权行为产生显著影响。外出务工1~3年的农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的0.396倍;外出务工4~10年的农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的0.576倍。而外出务工1年以内的农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的0.759倍。所以,随着务工时间的增加,农民工闹大维权倾向大概会经历一个先下降后增加的过程。

生存状态方面,在控制其他自变量的情况下,爱人务农对农民工一般维权、闹大维权行为偏好都很显著。有爱人在家务农的农民工选择一般公开维权的发生比是私下维权行为的0.448倍,选择闹大维权的发生比是私下维权行为的0.513倍。由此可见,有爱人在家务农的农民工权益受侵时首先会考虑私下维权,其次考虑闹大维权,最后才是一般公开维权。社会保障水平对农民工闹大维权行为产生显著影响。没有参加保险的农民工选择闹大维权的发生比是私下维权的2.979倍;参加1-5种保险的农民工选择闹大维权的发生比是私下维权1.987倍。由此可见,农民工社会保障水平越高,闹大维权的可能性越低。

标准化系数比较结果显示,影响农民工选择一般公开维权行为的自变量按影响能力从强到弱依次为行业类别、政治信任度、是否爱人在家务农、政治面貌、性别(标准化回归系数:0.263>0.197>0.177>0.144>0.116)。影响农民工选择闹大维权行为的自变量按影响能力从强到弱依次为是否参加社会保险、文化层次、外出务工时间、是否有务农经历、是否有爱人在家务农、行业类别、是否为技术或管理人员(标准化回归系数:0.278>0.229(0.207)>0.201>0.149>0.148>0.124(0.122、0.094)>0.113)。

综上所述,农民工的文化层次与维权行为偏好公开性程度呈正比。就职管理技术岗位、从事第三产业会增加农民工闹大维权的可能性。相对其他维权行为偏好,男性、从事建筑业及政治信任水平高的农民工选择一般公开维权行为的可能性最大;有爱人在家务农、党员身份的农民工选择私下维权行为的可能性最大,外出务工前有务农经历的农民工选择闹大维权的可能性最小。与此同时,外出务工经历会增加农民工维权行为偏好的公开性程度。农民工社会保障水平越高,闹大维权的可能性越低。

表6 维权行为偏好公开性程度多项逻辑回归分析结果

续表6

a.参考类别是: 私下处理;b.括号内数字为标准误;c.*表示0.1的显著水平,**表示0.05的显著水平,***表示0.01的显著水平。

3.多重共线性诊断

由于logistic回归模型中不提供VIF指标,所以我们选择通过运行同样因变量和自变量的线性回归来获取VIF指标。将农民工维权行为偏好暴力性程度、农民工维权行为偏好公开性程度分别作为因变量,纳入所有自变量因素建立线性回归模型后,运算的回归结果显示,所有自变量的膨胀因子都远远小于10,表明这些自变量不存在多重共线问题。

四、结论及政策建议

本文通过对农民工维权行为的定量分析,发现农民工维权行为五个方面的规律。第一,整体来说,农民工维权行为偏好具有非暴力性、非常态公开性、组织性的特征。第二,中等政治信任水平的农民工选择一般公开维权行为的可能性最大。第三,在个体特征方面,农民工学历层次与其维权行为暴力性、公开性均呈正相关;相对私下维权而言,男性农民工更倾向一般公开维权,而党员农民工则更倾向私下维权。第四,在务工经历方面,建筑业农民工比其他行业农民工更倾向于选择一般公开维权和非暴力维权,而从事第三产业的农民工更倾向于闹大维权。农民工外出务工时间越长,其暴力维权倾向越低,但闹大维权倾向会越高;管理技术岗的农民工更倾向于闹大维权;有务农经历的农民工更倾向于私下维权。第五,在生存状态方面,农民工居住满意度越高,其维权行为暴力性越低;有爱人在家务农的农民工更倾向于私下维权;农民工社会保障水平越高,闹大维权的可能性也就越低。

上述农民工维权行为规律启示我们:其一,农民工维权行为在暴力性维度上表现为非暴力性的特征;在公开性维度,一方面农民工的私下维权和闹大维权的倾向值得警惕,另一方面其在一般公开维权偏好中寻求亲友协助的倾向则一定程度上反映出了农民工既寄托于常规渠道又担心问题难以解决的弱者心态。其二,务农经历有助于降低农民工维权行为的公开性,特定行业如第三产业农民工是闹大维权的主要农民工群体。其三,不同社会身份和文化水平的农民工群体的维权行为偏好有显著差异,较高文化程度、有管理技术岗的农民工闹大维权可能性更大,较高文化层次的农民工更倾向于暴力维权,党员农民工则倾向于私下维权。其四,农民工居住满意度的提高有助于降低其维权行为的暴力性程度,农民工社会保障水平的提高有助于降低其维权行为的公开性,政治信任水平的提高会使农民工更倾向于选择具有一般公开特性的维权行为。

因此,政策制定者可以根据上述规律和启示从以下几个方面来调试和引导农民工维权行为,降低农民工维权行为的破坏性和负面社会影响。首先,疏通既有体制内农民工维权渠道。一方面简化侵权案件的处理程序,提高体制内维权行为的效率,让农民工能够及时、有效地在体制内维权;另一方面,通过发放农民工维权渠道手册、开通维权咨询热线等方式,加大体制内维权渠道的宣传力度。其次,有针对性地加大对特定农民工群体的社会管理力度。通过建立农民工动态信息档案,掌握农民工及其家庭成员基本从业信息,特别是第三产业和建筑业农民工的生存状态。重点关注这一群体中务工时间长、非农化程度高的农民工,并加强其法律知识的宣传力度。第三,加大农民工的组织化管理力度。将农民工协会、外来人口协会等组织纳入政府指导范围,并允许这些组织发展自我管理职能。建立涵盖管理岗、技术岗以及具有党员身份的农民工组织,引导农民工精英体制内维权。第四,健全覆盖农民工的城市基本公共服务体系,实现农民工基本公共服务均等化。

(此次调查由笔者指导的华中师范大学公共管理学院暑期调研队具体实施,该院马新华副书记和石嵩老师对调查给予了大力支持,部分研究生和本科生参与了调查工作。在此一并致谢!)

(责任编辑:曹玉华)

A Study on the Measurement of the Preference of Right-Safeguarding Behavior of Migrant Workers and Factors Influencing Such Behavior——Based on the Analysis of 1120 Questionnaires from Wuhan City

Xu Zengyang,Ji Shengxiang

Currently, the research perspectives of scholars focusing on China migrant worker issues have transformed from migrant worker's right-rescuing problems into right-safeguarding behavior. However, the quantitative analysis on the new perspectives is very rare. This article, based on a sample investigation of 1120 migrant workers in Wuhan City, measures the preference of right-safeguarding behavior of migrant workers from the dimensions of violent level and public level of the right-safeguarding behavior. The results indicate that the preference of right-safeguarding behavior of migrant workers has non-violent, abnormal-public and organizational features. The author advises that the policy-makers should firstly consummate the existing mechanism of right-rescue on migrant workers. Secondly, they should pay more attention to specific migrant worker groups. Thirdly, they should try to improve the administration level of migrant workers by organizational method. Lastly, it is very important to offer more public services for migrant workers.

migrant worker's safe-guarding rights, preference of right-safeguarding behavior, measuring preference of right-safeguarding behavior, escalation of right-safeguarding behavior, violent right-safeguarding behavior

徐增阳,华中师范大学公共管理学院教授、湖北地方政府治理与地方发展研究中心研究员(武汉 430079);姬生翔,清华大学政治学系博士研究生(北京 100084)

国家社会科学基金一般项目“新生代农民工城镇融入与公共服务均等化实证研究”(11BZZ042)

D632

A

1006-0766(2017)02-0014-14