曾仕猷 我就是我,我就是曾主义

文:菡阁 图:由受访者提供

曾仕猷 我就是我,我就是曾主义

文:菡阁 图:由受访者提供

曾仕猷近照

第一次,遇见了这么“不着调”的当代艺术家。

一坐下来,他谈得最多的是关于灵魂,以及关于从灵魂派生的无限创意,反而是用很少的时间在直接谈艺术。

虽然已届古稀之年,但他依旧充满了青春的热血。从身与心,他的一切都显得那么当代:激情、犀利,对时代永远有最灵敏的触角……在思想的交流碰撞中,常常忘却了面前的他已然满头银发。

这一世,无脚鸟已经深入他的血液和骨髓,让他无法停下流浪的脚步。他甚至曾经把自己的名字改为“曾四游”。在法国、美国、中国大陆辗转的经历,让他形成了多元化和跨地域的创作风格。假如在他的作品集里,抹去他的名字和肖像,已经很难单纯从作品的意识形态里,来判断他到底来自东方还是西方。

艺术家常常将艺术视为打破所有教条疆域的利器,他也不例外。他甚至那么简单有力地宣称,带着某种狂狷:“艺术就是一切,我就是艺术。我就是我,我就是曾主义。”

他,旅美艺术家曾仕猷,中国台湾公认的当代艺术最杰出的代表,也是台湾当代艺术风潮里最早的实践者之一,台湾第一代录像艺术家。

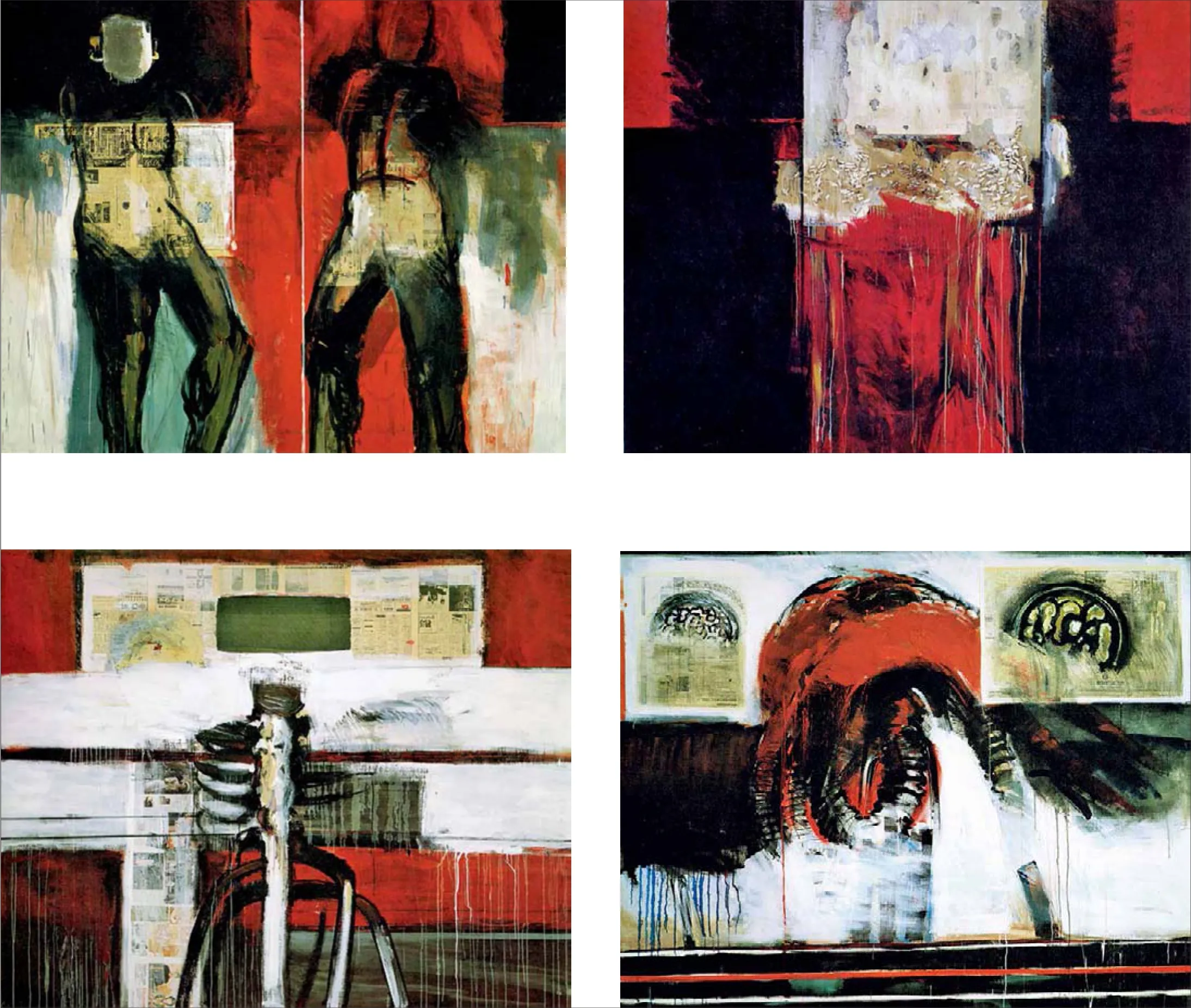

红白黑系列

生命的极限体验

任何一个人的人生道路选择,其实和原生家庭总有千丝万缕的关系。

喜欢极限体验,像曾仕猷这样一个对灵性有着深刻意识的人,他承认很多真的是来自他那有着不平凡经历的家庭。

曾仕猷生于福建,6岁时移居台湾。祖父参加过北伐,职业却是医生,最后做到一县之长,算是“医者父母心”得到了政治生涯的落地;父亲创办了著名的福建华安中学,但是一生常有怀才不遇之叹,最后生命终结于一场暗杀未遂而隐居山林;兄长曾仕强是著名的学者,曾经以《易经》学和管理学的学术成就,一度火遍中国。从小在这样起伏跌宕的环境里生长,在曾仕猷小小的心灵里埋下了“要突破、要迸发、要思考”的种子。

从小,他就很清晰地知道“我即天才”,曾仕猷=曾主义。

在这样的观念引导下,事实也是如此。曾仕猷很早就爆发出在艺术方面的惊人天赋。1967年,刚满23岁的他就以油画第一名毕业于台北国立师范大学艺术系。随即主持“国家画室”,还租下了一个博物馆成立了画外画会,开始在台湾推动现代艺术运动。1970年负笈东瀛,辗转法国巴黎深造,先后入巴黎国立高等美术学校,及巴黎社会实践学院博士班。那时候他已经投身概念主义和激浪派思潮的创作实践,喜欢用影像的东西来表达他的艺术观念。他以非常直接、很有冲击力、可读性也很强的作品在巴黎国际艺术家学会及美特阿倍画廊举办个展,其作品为法国文化部收藏。

曾仕猷早期影像作品

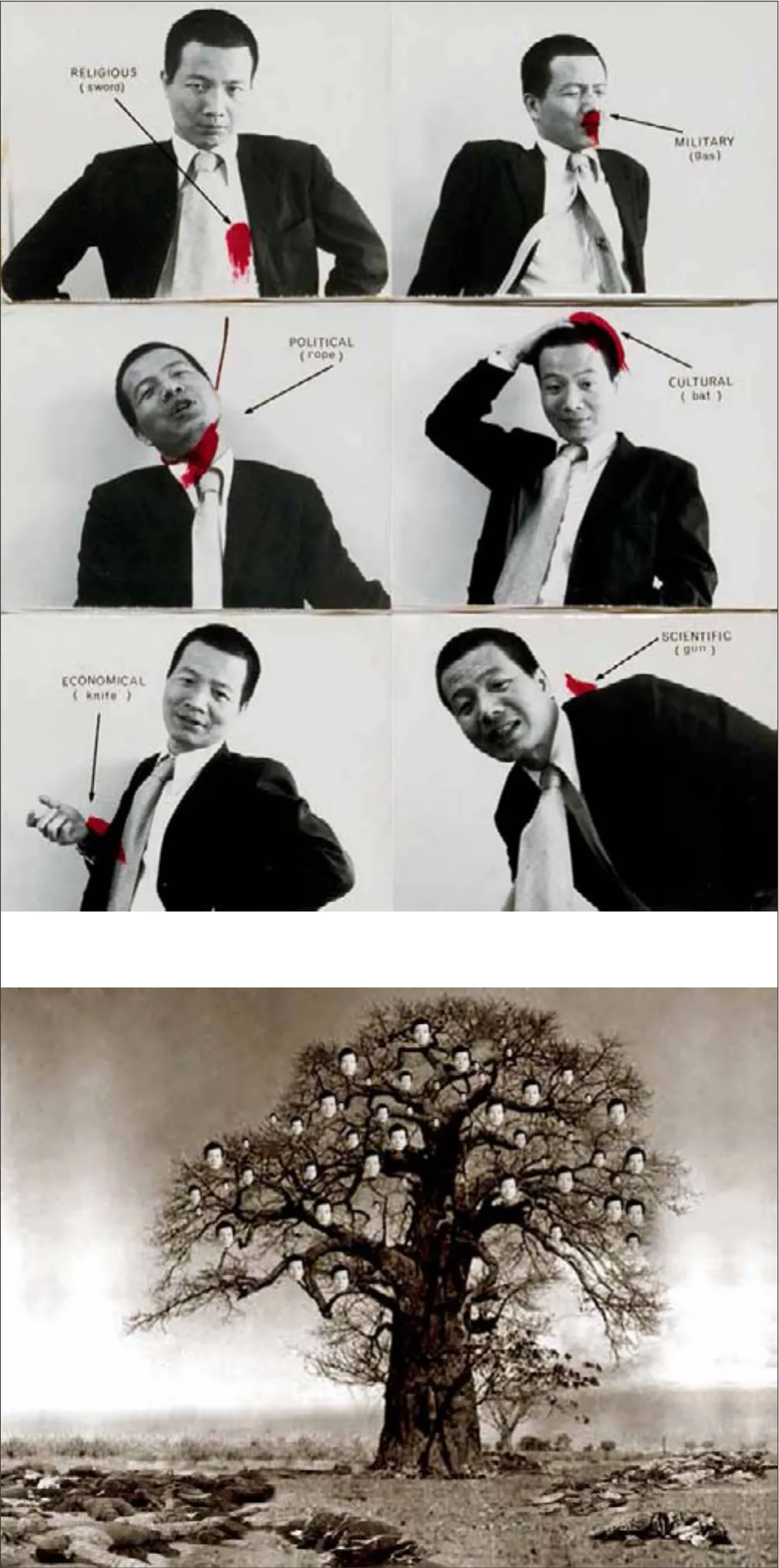

“洗脑共同体”展场

2013年,曾仕猷在北京的东京画廊做“物的概念”个展。其中个展的主要内容就是涵盖他的巴黎时代20件作品。其母题包括摄影器材、工业废品、医疗器材等一系列冷冰冰的现代工业产物。其中的科学仪器,是由巴黎科学馆中陈列的高科技器材延伸出来,代表物理机械的庞大力量,可以凌驾于感性之上;又如医疗仪器,其以极强的实验性观念,在本体之外加一个方块的小画,以人类的伤残肢体,做一个对比的隐喻关联。以物中超越自我的精神,去探讨在寂静之中的永恒。

从一系列馆藏名画中衍生出的“重生”系列

纽约,纽约

1975年,31岁的他正当风华正茂,正目睹现代艺术、后现代艺术转往当代艺术这一层次丰富的岁月。正在萌芽中的当代艺术已经在美国发展得如火如荼,他决定前往新兴的世界艺术中心纽约。

上世纪七八十年代的纽约,就是当代艺术的天下。

纽约大都会博物馆,曾仕猷的“一眼情人”。从那时开始,他的事业、家庭都被规划到了大都会博物馆的附近。即使随后他仍然会四海为家,纽约仍然是他灵魂里的根据地。

那时候,曾仕猷的纽约中国艺术馆就开在大都会博物馆的对面,馆里工作人员大部分就是他高薪从大都会博物馆里聘请而来。但是,这位当时的新锐艺术家却将日常埋首在一堆古文物里,开始艰深地研究和鉴定。

曾仕猷特别怀念那一个黄金时代,一个城市放眼望去人才济济。像早已名满天下的安迪·沃霍尔,那时与他比邻而居。日常抬头不见低头见,长发、皮衣的艺术家标配,会让两个人擦肩而过时,常常会心一笑。

接着的36岁时,他迎来了人生中的最大难题。在他从小树立的天才观念里,有一股子“天才活不过36岁”的执念。越接近36岁,他的内心越发恐慌,因为时间的来临会证明他不是自己观想里的那个天才了……他采取了最极端的方式,决定人为结束自己的生命。他的夫人最终把他从死神手里夺了回来。

一圈生死轮回后,给曾仕猷最大的启示就是,“懂得什么死,才知道什么是生”。

这一年,他涅槃重生,进入纽约大学以客座教授身份执教中国艺术。

当代艺术与当下

无论从中国台湾到巴黎,再到纽约,曾仕猷从来坚持着当代艺术里最核心的精神——在每一个时代都具有对当下对传统的变革性和对抗性。

所以在他的创作轨迹里,很清晰地看到他从概念装置艺术、环境艺术、摄影以及近代的多媒体艺术,都一一涉猎。但这只是他不断寻找着最能表现他的艺术概念的手段,并借作品表达对人生哲学的思索。他最喜欢,也认为是最有趣的议题:就是人如何在这个不断飞速改变的世界中改变自己来适应。

在我们今天看来仍然新锐的一些观念以及技术,在四十年以前已经让他一一做了实验。

看他上世纪六七十年代拍摄的录像和摄影,早已广泛操练40年后中国大陆影像艺术家才纷纷使用的诸多技术、方法和形式,用以景观社会的文化批判。

2011年,曾仕猷曾经在北京做了名为“洗脑共同体”的个展。他的策展人顾振清这样解读他,“他长期在欧美的生活经历,也让他的作品一直贯穿着对生命的终极关怀和对艺术的哲学省思,融合了中国传统文人超然的精神气质和欧美知识分子敏锐的逻辑锋芒”。

曾仕猷 的后现代作品及概念照片

曾仕猷认为,艺术可以解放人性。但是,艺术的意义和价值则由创作和接受、使用的社会情境所决定。在意识形态壁垒森严的所谓文明世界,艺术虽是一种国际化的沟通代码,却不具有普遍性的形式和意义。

这些年来,曾仕猷都在以现、当代艺术的自我实践和自主创新表明,只有具体社会语境中的艺术,才可以是与时俱进、因地制宜的沟通工具。只有把艺术付诸现实行动,才有可能改变、重构现有社会体制和规则,激发社会潜能和人的潜能。曾仕猷是一个不折不扣的行动派艺术家。他所积累的大量的视觉文本,代表了不断推进、更新的思想践行,也昭示了艺术家对人性局限的一种个人超越。

他一直强调在西方艺术史的发展过程中,有一条亘古不变的规律:西方人创造他们的艺术,并不像我们中国人那样因循着祖先留下的千百年不变的轨迹来创作一脉相承的艺术,他们在每个时代都对传统不断进行反思与重构。

所以他更愿意把当代艺术更深入地解读为当下的艺术,他甚至大胆地提出当代艺术也处于反思和重构的阶段,而这样的阶段意味着即将有新的时期,新的时期标签出现。

而他,从不惧怕新事物的出现。

艺术即人生

曾经和不少台湾人聊起艺术,在那片人脉没有断掉的土地上,大多数的人们对艺术真切的认识都与生活密不可分,常常因而感到庆幸。

而到了曾仕猷这里,还不止于此。他常常说,艺术即人生。这意味着他对一种极致的追求深深着迷。据说这程度深到连他的太太也都会妒忌艺术在他心目中的地位。

已过古稀之年,他周围的朋友很多都在享受含饴弄孙的天伦乐趣,而他认为应该把宝贵的时间花在飞机上,花在旅途中,花在一个城市到另外一个城市之间,花在去一个未知之地做个展,就如他曾经那么率性地把自己的曾仕猷改成“曾四游”。

做展览对他,已经是一种吸毒般的诱惑。在他历年来做的所有展览和作品中,都可以看到他对视觉冲击力的重视。几乎所有的观者都会在看到他的作品和空间里,感觉到被迎头重击,甚至在不适中产生逃避的情绪。但懂得当代艺术的人却深切知道,反思与重构,对抗和变革传统,本来就是当代性的可贵之处。何况就在那一瞬间对大脑记忆的刺激已经将他要讲的故事深深变成一个烙印。有时候,会觉得这样的结果根本就是他把握了每一个人埋藏在内心的深深的恐惧。

而他会说,我已经没有恐惧。自从在36岁那一年经历了生死的洗礼之后,他的生命观变得通透又淡定。他甚至不介意传说里让人望而却步的凶屋,反正他住进去之后,阴气森森的老宅就变得阳光普照,冰冷的“雪洞”也能够变成暖融融的家……

有这样强大的生命力做支撑,曾仕猷为自己的艺术生命再度进行了20年的规划。他总说,他善用这20年,继续做他的艺术,做出好作品来,他就会很高兴,做得不好,也不必在乎了。反正当人有梦想的时候,就一定要去追求,什么时候开始都不算晚……

当然他偶尔也会感到有些缺憾。就是在中国大陆游历的过程中,会因为工作关系和不少艺术高等院校的博士生们进行交流。在交流的过程中,他发现学生们在技术运用上都非常好,但是却对艺术精神,以及如何成为一位真正的艺术家此类很关键的准则,却少有重视。他说,目前中国缺乏的是既了解传统,又有国际性品位的年轻艺术家。但是当代艺术确实是在全球经济背景下发展起来,目前经济走强的中国应该会为艺术界带来惊喜。

在结束采访合上采访本的刹那,突然想和这位睿智又热血的老先生玩个文字游戏:“如果只能用一个词来形容您的一生,您会用一个什么样的词?”老先生眯着眼狡黠一笑:“做梦。”真的好“曾主义”。

(编辑/董萍)

——评《全球视野下的当代艺术》