应对危机:大萧条时期上海华商棉纺业的自救举措(1932-1936)

朱 英,赵毛晨

(华中师范大学 中国近代史研究所,湖北 武汉 430079)

应对危机:大萧条时期上海华商棉纺业的自救举措(1932-1936)

朱 英,赵毛晨

(华中师范大学 中国近代史研究所,湖北 武汉 430079)

大萧条时期,上海华商棉纺业陷入了极端困境。面对危困局面,上海华商棉纺业展开了一系列“自救”活动。一方面,他们通过裁减工人、降低工资、雇用女工、加大工人劳动强度等来维持生产,减少亏损,劳动生产率有所提高,但同时也加剧了劳资关系的恶化。另一方面,他们积极谋求“工业之合理化”,采取改善经营管理、引进先进设备、培养纺织人才、开拓市场与融资渠道、向内地发展等措施来缓解危机。同时,华商纱厂联合会作为棉纺业的同业组织也发挥了应有作用。这些自救努力取得了一定成效,使整个棉纺行业在不断调整中曲折前进。大萧条时期上海华商棉纺业的危机应对,为现阶段更为复杂的行业或企业危机的预防、应对与发展提供了历史借鉴。

大萧条;上海;华商棉纺业;华商纱厂联合会

1930年代世界经济危机爆发后,各主要资本主义国家为转嫁危机,纷纷向中国倾销商品,造成中国棉制品市场萧条和产品大量积压。随之华商棉纺业(所谓“华商棉纺业”,是指全部或大部分由华商进行资本投资、经营,并采用现代大机器生产的棉纺工业,从而与在华设厂的外国棉纺资本企业区别开来)面临着前所未有的资金困绌、产销失衡、市场投机与萎缩严重、棉贵纱贱剪刀差不断扩大、整个行业持续萧条的困境,主要表现为棉纺企业的大量减工、停工、出租、改组,甚至倒闭。上海作为我国华商棉纺业的中心,居全国棉纺业之半,为棉纱输出入之总口,其危机尤为深重。从整体来看,上海华商棉纺业自1931年下半年起便已逐渐陷入困境,1932年后开始演变成普遍性危机,直至1936年下半年随着国内外形势的好转才开始稍有复苏。目前学术界关于中国近代棉纺织业的研究已取得丰硕的成果①目前学界相关研究成果主要有:《中国近代纺织史》编辑委员会《中国近代纺织史:1840-1949》,中国纺织出版社,1997;赵冈、陈钟毅《中国棉纺织史》,中国农业出版社,1997;王菊《近代上海棉纺业的最后辉煌(1945-1949)》,上海社会科学院出版社,2004;[日]久保亨《戦間期中国の綿業と企業経営》,东京汲古书院,2005;[韩]金志焕《中国纺织建设公司研究:1945-1950》,复旦大学出版社,2006;[日]森时彦《中国近代棉纺织业史研究》,社会科学文献出版社,2010;罗苏文《高郎桥纪事:近代上海一个棉纺织工业区的兴起与终结(1700-2000)》,上海人民出版社,2011;严中平《中国棉纺织史稿》,商务印书馆,2011;彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式——以近代民族棉纺织业为例》,《史学月刊》2001年第1期;林刚《1928—1937年间民族棉纺织工业的运行状况和特征(上、下)》,《中国经济史研究》2003年第4期及2004年第1期;陆兴龙《1930年前后上海棉花价格变动及对棉纺业之影响》,《江汉论坛》2006年第12期;徐锋华《企业、政府、银行之间的利益纠葛:以1935年荣氏申新七厂被拍卖事件为中心》,《历史研究》2011年第6期;田彤《1933年纱厂减工风潮中的劳资对抗》,《贵州社会科学》2013年第9期;樊卫国《市场歧变、行业困厄与企业习俗:论20世纪二三十年代市场危机中的华商棉纺业》,《社会科学》2014年第5期等。,但关于华商棉纺业危机及其应对方面的专题研究却不多见,尚存大量值得探讨的空间。故本文拟以上海华商棉纺业为中心进行考察,探讨在大萧条的冲击下它是如何应对自身发展困境的,从而为现阶段更为复杂的行业或企业危机的预防、应对与发展提供一些有益的借鉴。

一、上海华商棉纺业的消极应对之举

自世界经济危机爆发后,棉纺业的萧条也逐渐弥漫于全球,如1935年3月间美棉的暴跌,使举世棉市都为之震动。而时称“东亚纺织王”的日本亦深感棉贵纱贱之苦。在全球棉纺业不景气的大背景下,我国华商棉纺业受到严重冲击,其中上海华商纱厂危机尤为深重。

(一)减工停工

自九·一八、一·二八事变后,棉纺业危机日趋加深,存纱递增。1933年上海一埠存积最多时达16.8万包以上,纱价濒跌,迨4月已跌进成本以内。鉴于形势严重,华商纱厂联合会(该会于1918年3月14日正式成立于上海,首任会长为张謇,后由荣宗敬继任会长,以联合全国纱厂同业努力发展、改进全国棉纺织业为目的。本文简称“纱联会”)作为华商棉纺业的全国性同业组织,为了走出困境,“不得不做出一些适当的反应”[1],其最直接的自救举措就是组织会员各厂“停工减产”,以适应需求。

1933年3月20日,万国棉纺织业总联合会开会,“当讨论各国贸易状况时感觉世界棉业状况一概极不美满,售价无利可霑,凡有关系国,弥不减产”,最后议决“在会各会员须在四月份内,从速闭厂一星期,此为使纱厂出产与需求相应合之第一步办法”[2]。纱联会接到该会通告后,鉴于国内“纱价低落,而滞销如故,存纱增多,资金积搁,有无法周转之恐”[3]39,于是召集各纱厂代表于1933年4月10日下午集于上海,一面讨论国际棉业同盟减工之决议案,一面讨论一致救济办法。结果得到以下减工决议案:“ 一、自四月廿二日起,至五月二十一日止,各厂实行减工,每星期六星期日日夜班一律停止工作,或减工百分之二十三,采何种办法,由各厂先自决定,向监察委员会报告。二、凡遇停工日,各厂职员薪水减半支给,不到厂者停止发薪。三、公举监察委员三人,监视各厂减工状况。其违背决议案者,每锭每日罚洋一角,照锭计算。此项罚款欸交本会捐作公益之用。四、推黄首民、李升伯、薛春生为监察委员,外埠监察委员由外埠执行委员兼任。五、无论到会及未到会会员,应一律无条件服从本议决案。其不遵行者应照章处罚,其不遵罚者应请其出会。六、停工实行后两星期,再召集大会讨论以后进行方针。七、上项议决案由会呈中央党部、实业部、省政府、市政府及社会局备案,并函工部局及电力公司知照。”[4]

接着通告华商各厂减工:“兹因纱布销路呆滞,各厂存纱日增,市价衰落,纱厂营业益趋艰难,经于四月十日召集全体各厂会议,议决自四月二十二日起至五月二十一日止,各厂实行停止星期六及星期日日夜班工作,以减生产而维生存等情。”[5]208纱联会关于减工的决议受到了上海市总工会等方面的抗议,请求制止纱联会实行减工。上海市总工会认为减工是消极之法,不但威胁工人生计,且使外货获更大倾销机会,更何况此决议并未得到政府核准,为非法减工,故而强烈反对,并认为华厂应该努力改善设备与出品,从而与外货分庭抗礼[5]209-210。

纱联会向政府解释时指出,棉纺企业面临着如下情形:来自日本纱厂在中国北方和长江上游的激烈竞争;不利的原棉与棉纱之间的价格差异;高利息的贷款。纱联会指出,由于工人的强烈反对,做出降低工资的决定是困难的,但对中国经济来说,棉纺业倘若全面崩溃,将比减少工时损失更严重,因而他们还是决定减少工时以图生存[6]8-9。鉴于“当局力以缓期实行为词,但以厂业之危殆甚迫,而救济之协议无期”[3]39,减工之议最终如期实行。为共渡此次危机,华商各纺厂一致奉行纱联会关于减工的议案。4月22日,上海华商纱厂,“计恒丰等二十八家,除永豫等三厂已停,及经纬为废花厂,故照常工作外,其余申新等厂,一律决定每星期六星期日日夜班停工。这些华商纱厂门首均贴纱联会通告,定4月24日(星期一)再行开工”[7]。

总之,全国各纱厂议决自4月22日起实行减工后,上海华厂一致遵照减工。其减工情形,星期六及星期日昼夜停工者,有永安第一二三、申新第一二六七八九、溥益第一二、鸿章、恒丰、振华、统益、振泰、恒大、宝兴、纬通等19家。大丰停星期日昼夜工,并每日减工两小时,停车七部,申新五厂停星期五六夜工及星期日日工,协丰停锭八百,民生减工23%。此外隆茂、同昌、永豫三厂因故全部停顿,全市28厂中除崇信、经纬二厂外,均实行了减工[6]8-9。

一个月的一致减工结束后,对纱价并无多大助益,以国内形势而言,棉纱生产仍远过于需求,棉纺业的危机反而加深了。查减工前4月22日纱花收盘价,标纱为186.1元,标棉为41.6元,而到6月17日,收盘则为标纱186.2元,标棉46.9元,两相比较,棉纱涨0.1元,而棉花涨5.3元,以三担棉花制纱一包计算,即须亏15.9元,“在减工前纱厂每包棉纱已属亏折十余元,今再增加十五六元,厂家当然无法维持,即假定每包纱亏二十五元计,每万锭之厂,日出纱二十包,即须亏五百元,实际情形上尚不止此”[8]。因此减工期满后,在厂纺业惟有延长减工期限。但政府当局却以工人生计和地方治安为由,劝令各厂“体念时艰,早日复工,以待救济”[9]119。

于此,1933年5月10日,纱联会又开会,指出棉纺业艰苦情形日趋严重,断非减工23%所能救济,通过了“减工一月满期后,自本月二十一日起,各厂停工或减工,悉听各厂斟酌本身情形,自由办理”之议案[10]73。换言之,5月21日试行减工期满后,各厂是否继续减工,或恢复原状,甚至或全部停工,均可自行决定[11]。但在外货倾销的影响下,“纺成之纱势必亏本,而存纱又未见减少,政府对于救济办法尚未实现,为维持生存,恐难以恢复原状”[12]。在各厂自由停工期中,开全工者有之,停全工者有之,继续减工23%者亦有之,各随其地位与境况而异。由表1可知全国纱厂减工的实际情形:

表1 1932—1935年减工实况

说明:表中数据来源于1934年和1936年的《华商纱厂联合会年会报告书》。参见《二十三年五月华商纱厂联合会年会报告书》,《天津棉鉴》1935年第5卷第7-12期;《华商纱厂联合会年会报告书》(1935年),《社会经济月报》1936年第9期。

1932年上半年停锭数字及时间均多,因一·二八事变的影响,停业甚久。1933年上半年停锭超过总数之半,这是各纺厂一致减工的结果,即下半年停锭也超过百万枚。1933年纺厂减工之甚于此可见一斑。据纱联会1933年6月底调查,完全停工者有12厂,计纺锭426688枚;停全夜工者4厂,计纺锭97288枚,总计全国减率仍与23%相近,从国内纱销情况来说,虽有此减率,生产仍过剩[13]。存纱增多的趋势初未稍戢,原棉价格更因美棉而上涨,国内供给不足且日趋严重,营业愈加困苦。于是1933年7月7日纱联会又有各厂大会讨论停止夜工之举,但因各厂情形不同,势难维持同等的减率,故议决改行自由减工,停工或减工仍由各厂参照本身情形酌订,并议决自7月8日起至年底止,一律不得以所产棉纱向交易所套卖,对纱价的步跌略作消极的救济[14]。1933年冬以后,纱价更趋低落,存纱日多,“11月下旬,闽变突作,使华纱销数最大之华南出路,又告失望,因而市价复趋猛落,厥后标纱在12月间竟跌进170元关,造成最近10年以来之最低纪录”[15],各厂无论资金充否,均有难以为继之感,于是1934年3月13日又有减工之议,但仍因环境关系而不能作一致减工[16]。又据纱联会1935年6月底调查,92厂中完全停工者有14,减工者24,且1935年上半年停工骤增至3.72周,下半年更增至5.08周[17],停工时间之长,前所鲜见。

1934年,纱联会曾在年会报告书中指出其不得不减工的苦衷:“我国纱厂,在艰苦经营之下,挣扎求存,匪伊朝夕。今兹减工,实已处于万无维持可能之境。然犹顾念工人生计,故作极低限度之减工,惟冀一方面减少生产,略轻负担;一方面少用棉花,俾纱花间跌率之差价不再增大,以免益陷于不可收拾之境,而造成整个之崩溃也。”[10]71可见,随着存纱销路日隘,积压愈多,减工停工已成为他们必然的出路。然而,减工停工虽然降低了生产开支,缓解了产品积压,但同时也降低了纱厂的规模效益,加倍减少了收入和盈利,进一步削弱了华商纱厂偿还债务和应付市场竞争的能力,以致处境更加艰难。

(二)裁员减薪

在20世纪30年代经济萧条期间,为了维持生存,各华商纱厂除减工外,还采取了其他办法来缓解困境,包括裁减工人、降低工资、加强劳动强度等。危机期间,华商各纱厂“为情势所迫,非减低成本,无以生存,毅然从事于裁汰冗工”[9]130。以申新纱厂为例,在华纱日呈悲观声中,1933年4月29日申新总公司曾致函各厂:“本公司因环境关系,已议决各厂实行减工,同时实行紧缩。如工人赏工、职员升工应一律取消,日用各种物料应减省,各种材料价格应减低,至职员工人应自5月1日起实行减少,是为至要。”[18]558申新第六、第五等厂随后开始裁减各部工人,申新一厂取消了工人赏工[19]。厂家开除大批工人后,如遇生产任务紧,则雇用临时工。临时工工资与固定工人的工资虽然相差不多,但以临时工代替固定工人,厂家就能节省一大笔其他资金。1934年李国伟致王禹卿函中曾说:“申四工厂能率大增,前三万锭须用一千八九百人,现四万锭则只需一千一百余人耳!”[18]557另外,申新各厂为了弥补营业亏耗,还通过减少工资来渡过难关。“目前各厂工作,或则每星期工作五日,或则工作六日,亦有仍旧开日夜工者。惟工人工资,一律照往日九折算给”[20]。

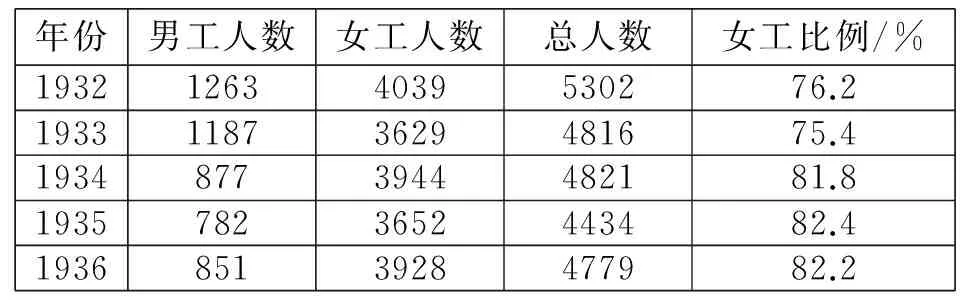

为了节省工资及便于指挥,一些纱厂通过雇用女工来降低成本。因为女工的工资一般低于男工,且女工比男工更易于指挥,所以只要女工能胜任的工作,棉纺厂厂主总是尽可能地雇用女工。如申新九厂的工人约有五千余人,“除重难工作雇佣男工外,几全部为女工,其平均年龄不过二十余岁”[21]。受经济恐慌的冲击,至30年代中期,许多纱厂女工开始在成包间工作,甚至在梳棉间接替了钢丝工的工作。一位管理者回忆说:“大概在1930年,我们当中的一些管理者开始研究如何提高女工数量,降低男工数量。可能大约在1933年,打小包装的工作就换成了女性来做。钢丝工也开始用女性。由于清花太难,因此依旧用男性。随着事态的发展,女性在棉纱厂的作用变得越来越重要。”[22]大萧条期间,女性在某些情况下也开始做一些被认为是最耗体力的工作。英商怡和棉纱厂的一位女工在谈到棉纱厂的状况时曾讲道:“大多数日工男工已经被解雇,这些男工以前是挑沉重货物的。现在女工不得不做这些工作。在车间里你会看到十二三岁的小女孩儿挑着许多棉花和棉纱(这些以前是由成年男工来挑的)。”[23]这些变化并不意味着女工的总数就会增加。不过,在某一工厂里女工的绝对数即使减少了,其相对数却是增加的,如1932-1936年间,上海申新第九棉纺厂的女工人数虽下降了,但女工比例却从76.2%上升到82.2%(见表2)。

表2 大萧条期间上海申新第九棉纺厂女工比例

资料来源:上海社会科学院经济研究所编《茂新、福新、申新系统:荣家企业史料》(上),上海人民出版社1980年版。

另外,大萧条期间,工人工资的下降幅度比工人人数的下降幅度大,这说明纱厂主不仅裁减冗工,还降低了工人工资。工人的年薪由1931年的170.6元降至1936年的133.1元,下降了21.7%[24]。尤其女工的工资,无论计件或计时,都被七折八扣地减少,这种现象在全国风行一时。如1933年5月24日,上海振新纱厂“为谋劳资双方兼顾并筹起见,拟期满后通盘筹划,再行决定减工与否,昨日该厂经理蒋哲卿,通告各部职员,本月份薪金一律八折发放,至男女工人工资,则照旧发给,惟赏工停发”[25]。“上海纺织公会决议将工资以八五折计算;怡和纱厂将工资减少10%;申新厂最近又减少1/4”[26]。而且,在这种任意减少工资的背后还隐藏着任意延长工作时间、提高劳动强度及滥罚工资的事实。总之,上海等地一些华商纱厂均通过内部削减流动成本,如裁减工人、降低工资、加大工人劳动强度等来维持生产,减少亏损,劳动生产率虽有所提高,但同时也加剧了劳资关系的恶化。

二、上海华商棉纺业的积极自救之策

(一)“谋工业之合理化”

为了应对危机,上海华商纱厂还不断采取引进先进技术设备、改革经营管理方式、提高工人生产技能等措施,“各个都在那里埋头整顿,训练劳工,裁汰冗员,革新机械,以期工作的合理化”[27],提高市场竞争力和劳动生产率,降低危机对纱厂的冲击。

1.改善生产经营管理

20世纪30年代,上海华商纱厂纷纷依靠自己的努力来提高劳动生产率,在经营管理上进展明显。许多纱厂在生产管理上实行标准工作法,以前劳工的操作“犹无舵之舟,随风飘荡,任其所往”,漫无标准,结果造成纱厂出品成本高、产量少,而且质量低劣。纱厂推行标准工作法之后,“训练者本此以为教,管理者依此以为归,上以是求,下以是应。趋向既一,造诣自深”,使产品品质“臻于优美之域,而后成本得以减至极低也”[28]。经济萧条期间,上海棉纺企业还逐渐改变了以往旧式簿记的办法,而采用更符合近代企业管理的财务会计方法。如1933年以后,上海永安纱厂开始建立分步、分类的成本核算制度,这在当时纺织业中是最早实行的[29]173。另外,还有些华商棉纺厂开始更加注重产销领域,通过扩大销售以促进生产,从而改善自身的经营管理。

此外,华商棉纺企业家们还通过调整产业结构来改善生产管理,引入纵向合并,增加细纱的产量。大萧条时期,广大农村作为粗纱的主要市场已经萎缩,整个棉纺业的生产趋势也已从粗纱转向市场需求没有大幅下降的细纱[30]。1931-1933年间,上海纱厂20支或高于20支的细纱生产份额明显在增加。与其他地区的纱厂相比,他们的细纱生产份额更大[31]。由于纺纱的利润降低,具有雄厚财力的大纱厂不仅引入纵向合并之法,还通过重组和引进新式机器,如增加动力织布机生产布匹,从而提高效率。1930年,总数81家华商纱厂中有32家装备了动力织布机,五年后,总数95家中的47家拥有了动力织布设备。也即是说,纱厂从事动力织布的比例从1930年的39.5%上升到1935年的49.5%[32]218。

2.引进先进技术设备

大萧条时期,各主要资本主义国家为恢复本国经济,莫不竭力改进机械设备。尤其在棉纺织方面,先后出现了单程清花机、并卷机、单程粗纱机、大牵伸与超大牵伸细纱机、高速经纱机、自动穿筘机,以及自动织机、无梭织机等发明,这些发明与改进均利于提高质量,减少成本,增强市场竞争力。面对棉纺业的严重危机,上海一些华商棉纺厂一改过去“购买机械单求价廉,而于品质及经济比较,似无轻重”的心态[33],也开始注重技术改进和设备更新,提高企业的机械化程度。电机和动力机在1923年仅占全部进口机器的5.96%,1930年就上升到11.58%,即使在经济不景气的1932年仍增至30.78%[34]。而且,他们不仅采用新添置的机械,对于原有的旧机也多有改进,如“清花废弃三道,梳棉添装免除抄钢丝器,粗纱不用三道,亦有仅经单程粗纱机者,细纱改用皮圈式或罗拉式大牵伸等是。至若摇纱机之采用五十锭(亦有先经并筒再用双式摇纱机者)织机之添装经断自停装置,以及筒管加长,梭子增大,更为普遍之改善”[35]7-8。

以上海最大的华商棉纺企业——申新纺织公司为例。1932年的申新系统已扩展至9家纱厂,占全国华商纱厂数(84家)不足九分之一,但纱锭(50万枚)占五分之一,织机(6600架)占三分之一,线锭(56000枚)占二分之一[36]。此次空前危机客观上也是促进申新纺织公司内部加快改革的机遇。在危机期间,该公司不断从当时纺织技术较先进的英国、美国、瑞士引进最新设备,增强了与日本纱厂及国内同业的市场竞争力[37]。早在1929年,申新二厂就将原有的细纱机一律改为大牵伸,随后各厂相继效仿。大牵伸是纺织机器中细纱机的主要构造部分,通过引进此项技术,各厂增加了纱锭的出纱量,“不但工程减少,而资本、机器、折旧率、原动力、厂基、工房、用料、人工等均随之而减”[38]。申新一厂细纱机在改装大牵伸之前,纺16支纱时前罗拉每小时转速是110转,改装后纺20支纱就提高到了220转[39]。1933年申新四厂遭焚毁后重建,其机器悉是最新式大牵伸机,“国内大量使用大牵伸机者,实以该公司为嚆矢”[18]531。申新六厂在1931年就已置有“沙谷洛威最新式单程清花机五套,尚为中国纱厂所仅见。又全部精纺机,均为四线罗拉之大牵伸式,在申新各厂中亦为特色。至于废纺部,钢丝精纺,机器崭新,值价颇巨,精纺机且系走锭,尤足开申新之新纪元”[18]255-256。申新纱厂通过引进先进的技术设备,扩大了企业的生产规模。至1935年,申新占全国纱锭总额的12%,华商纱锭的21%;线锭占全国总额的12%,华商线锭的37%;布机数量占全国总额的12%,华商总额的26%[40]。

此外,为了适应竞争的需要,一些华商纱厂还采取了“推行棉花测定,减少用棉的数量;增加保全工人,加强设备的维修保养;购置试验仪器,加强成品的检验;制定技术标准,考核产品的规格”等举措[29]172。这些措施对提高棉纺的技术水平与产品质量均产生了积极作用。

3.重视培养纺织人才

陈光甫曾指出:“我国棉业环境,如原棉之供给、纱布之贩卖、劳工之便宜,无一不远胜于日本,所缺乏者,为人才与管理耳。”[41]聂仲勋也强调,我国棉纺业问题的症结在于“人才,及其影响所及之人事,而非技术”,并指出“补救之术,惟有实行人才统制”[42]。为了走出大萧条,上海一些华商棉纺企业更加重视企业经营管理,注重培养专业人才。例如,上海永安纺织公司不断向外国企业学习先进的经营管理经验,其中一条就是重视技术人才的作用和提高工人技术的水平。申新纺织公司的荣宗敬也曾说过:“鄙人创办纺织业垂30余年,经济之未能余裕固无待言,人才缺乏,尤时时引以为虑。”[43]为了培养技术管理人员,申新、永安等大型企业不仅聘任著名纺织专家朱仙舫、张方佐、雷炳林等担任厂长或总工程师,而且还设立一些教育培训机构培养人才,如申新九厂创办了中国纺织染工业专科学校,1936年扩大为申新各厂联办的中国纺织染工程学院。

1932年溥益纱厂被金城银行接管,但仍因亏损严重,于1935年1月被解散,后又成立了新裕纱厂。“为了管理纱厂,金城银行还设立诚孚公司,高新聘请专家来经营管理”[44]。1930年,诚孚创办了高级技术人员养成所。1937年,诚孚接办上海新裕一、二纱厂,派留日纺织专家赵砥士、张方佐主持,经营日趋好转,成为继申新、永安后的又一个较为著名的民族资本集团。诚孚公司还招聘留学日、英、美的童润夫、凌东林、李升伯、邓着先等20余人,形成了知识密集的人才库。这些专门的技术人才,不仅管理理念先进、经营经验丰富,而且更加重视人才的作用。时任鸿章纺织染厂厂长的童润夫就曾指出,“同一机械,因使用人不同,生产能力还是有高低……所以今日最需要的问题还是在于人才”[45]。

随着经济恐慌的加剧,上海华商纱厂除试图通过减少工人、增加劳动强度来达到减少生产成本的目的外,更加重视培养技术专家和技术工人,以增强企业的技术综合实力。工人技艺的提高使得生产效率不断提高。一战前每万锭需用工人600名,每100台织布机需要236名工人;20年代需要550人和185人;30年代中期则分别需要220人和165人[35]8。危机期间申新纺织公司更加注重培养工人的纺织技能。首先,纱厂经常聘请棉纺专家亲赴厂内演讲。申新纱厂就曾聘请汪孚礼、朱仙舫等当时著名的棉纺织技术专家在纱厂内进行宣讲。其次,通过办各种养成所,培训职工。申新从1923年起即首倡并推行工人和职员的培训制度,“自1928年起正式开办纺织职员养成所,招收国内工校毕业生,半授课、半实习,毕业之后,分派各厂服务”,到1932年已办到第四届,“又设立技工养成所、艺徒学校、补习学校之类,有时或径由厂方招收练习生,施以特殊的训练”[46]。1932年无锡申新三厂又尝试创办女工养成所。申新各厂还举办工人操作技术竞赛会,以促进工人间的技术交流,并鼓励工人钻研技术,不断提高生产技能。这些做法在全国同行业中均属创举。同时,上海华商纱厂对于工人福利,如补习教育、消费合作社、托儿所、娱乐室、医药室,以及食堂、浴室等设施,“业已力谋改进,因工受害,均有抚恤,卫生设备,渐具规模”[47],劳工效率因之逐渐提高。

(二)开拓市场与融资渠道

面对外厂外货的激烈竞争,不少华商纱厂为了在竞争中求得生存与发展,更加注重提升产品的质量,实施以质优取胜、创立品牌的策略。如上海永安纱厂不仅注重提高产品质量,而且还做到了品种的多样化,不断增加花色品种。1935年与1929年相比,棉纱品种从18种增加到27种,棉线由4种增加到13种,棉布增到81种,印染布也增到14种[48]622。较高的产品质量,多样的花色品种,对华商棉纺业的发展及占领国内外市场起了一定作用。为了开拓市场,不少纱厂经营者在保持原有市场的基础上,密切关注市场需求的变化,不断改善销售方式,使产品更加迎合市场需要。

另外,拓宽融资渠道也是企业进行有效经营管理活动中不可忽视的一环。上海永安纺织公司是当时资本实力较雄厚的大企业,但是它始终在努力增加积累的基础上扩大再生产。该公司筹建时,资本额定为300万元,后来在集资招股过程中改为600万元,以后对股息分配采取保留缓付、增股代息的办法扩大资本积累。到1937年,资本额扩大到1800万元。“股东不用拿出一分一厘,仅从利润中增资,原来是一股的变为三股。永安纱厂成立16年,资本就扩大了三倍”[48]620。

除积累自有资金外,不少企业还通过自筹资金及内部融资、借用外资等渠道筹集资金。有的通过发行股票、公开招股筹集资金;有的通过投资金融业、保险业、房地产等来带动融资;有的自办实业银行,尽可能多地吸收社会游资;也有利用自己同银行、钱庄的关系,以抵押借款方式取得贷款。另外,还有些企业,如申新纺织公司为扩大融资渠道、减少资金成本,1928年成立了“同仁储蓄部”,以较高于银行存款的利息吸收职工的存款,增加企业运营资金,该项存款最高时达750余万元[18]277。

(三)趋向内地发展

华商设厂大都集中于商埠,未能遍及产棉或销纱地区,也未能联合经营,不利于减低成本。尤其在上海,华商纱厂与外厂竞争尤为激烈,“有销路壅塞之患,一旦有事,更虑与内地交通隔绝,且易受外人的武力威胁”,但若在棉花产区设厂,因“原料供给既便,而内地人工又较都市为廉,成本自易减轻”[49],利益极大,故而“挽救之方莫善于利用通商口岸不景气之机会,以谋内地生产事业之发展”[50]。

当时有人认为迁移旧厂还不如直接添设新厂,因为“一则旧机拆后重装,难期正确,势必影响生产品质。二则旧机损坏摩灭,拆后须修理添配,需费亦巨。三则新机多为大牵伸及单程式,机械大减,每锭扯价尚不甚昂。四则旧厂机械颇多,迁移费反较新机为大。五则旧厂工程繁而需人多,不若新厂开缴之省”[51]28。沈约则认为若仅从一厂看,此看法未尝不有充分理由,但就一国之利害来看,向内地迁厂则实有必要。因为添置新机多属外货,不免增加入超,而且旧机工程虽繁,用人虽多,但内地工资低廉,每件纱之工资费用未必大增,因此旧厂尚不至无立足之余地[51]28-29。此外,纱厂向内地发展更便于取给原料和推销制品[52]。自1931年始,华商棉纺业主创建新厂大多撤离上海等旧有中心而向内地分散,因为“舍商埠而趋向内地,不独利于购棉,且便于销纱。日厂之设于青岛,亦为便于取给原料与推销制品,故中外纺厂竞争之重心,将由商埠而移于内地,现有纱厂之增锭,亦以内地为多,此为极度竞争下必有之趋势也”[53]。尤其在1932-1936年间,出现了华商离开上海向次级都市分散,日商向华北扩张的新趋势。

1934年,著名棉纺界人士朱仙舫指出:“是以人口与机数比,以销量与吾国机械产量比,固尚饶有发展可能性,则纱销不畅,非由生产过剩所致,价格不高,非由纱积不销所致”[54]4,其主要原因,实缘于在华外厂的倾轧竞争。然而在花纱买卖及生产费用方面,内地设厂利益超过上海,故上海华厂应予内迁。譬如,内地地价低廉,则设厂之固定资金可减;营业杂费较轻、劳工工资较低,则日常开支可省;原棉采购便易,故运输、利息、保险、佣金等费,每担可减轻一元以至十余元;且都会纱厂每包纱的售价常比内地低四元以上。因此,“都会工厂欲求避免在华外厂倾轧,及得地利上之优惠,均必依原料产量”,“将集中都会机锭,分散于内地,更依需要,添设新厂”[54]7-8。由此,与上海相比,内地纱厂的最大利益在于原料成本较低而产品售价较高。华商纱厂趋向内地发展的真实苦衷表露无遗。

(四)华商纱厂联合会的努力作为

在华商棉纺业日形危困的情况下,华商纱厂联合会作为华商棉纺业的同业组织,除上述联合同业一致减工外,还在其他方面做了诸多努力。

首先,改良植棉,提高棉质与棉产。棉产的增减关系棉纺业发展甚巨,因而也为各厂所关心。纱联会成立后即致力于调查国内棉产,推广改良植棉。1931年3月,纱联会联合12省市农棉场在上海举行中国棉产改进统计会议,并成立中华棉产改进会,联合各农棉机关,分工合作,从事于全国棉产估计与优良棉种的试验推广,仍由纱联会棉产统计部主持其事,各省或予经济或予人力以援助[9]125。1931及1932年每年均举办棉产估计二次,推动了各省植棉的勃兴。但该会仍苦于时会多艰,经费支绌,“凡所计议,未易实施,惟所以联络全国植棉机关共谋改进棉产之道,则已竭力进行,而本会亦随时予以协助与推进,如各省改良棉花来沪出售,本会代向厂方接洽,力求高价,以示提倡,俾推广工作,易于进行”[55]88。纱联会力图“改良棉质、推广棉产”,一定程度上缓解了上海华商纱厂的原棉危机,对于推广植棉和改良棉种也做出了重要贡献。另外,纱联会还积极开展调查研究,每年派出调查员,分赴各地调查棉花的生产情况,统计报告棉产的丰歉情形以及相关数据资料,“以彼时国内交通情形、社会状况,及国人对于统计认识之缺乏,进行颇感困难,益以草创伊始,漫无师承,组织尤多缺点,幸以累年不辍,与各省植棉界之赞助,黽勉将事,渐见进步”[55]100。穆藕初曾指出:“推广植棉与调查棉产,此二事为华商纱厂联合会成立后之空前创举,每年费去数万元之经费,积极进行,颇有成绩。”[56]

其次,纱联会还致力于协调棉纺业与其他行业的关系。大萧条时期,工商各业凋敝,经营惨淡,各行业之间难免会因利益分配而发生冲突。原棉占棉纺业成本至巨,棉价低则纺业始盈利,因此棉业与棉纺业的矛盾尤甚。1934至1935年,各方对于外棉进口税问题意见极不一致。上海市银行公会、上海市棉花贩运业同业公会、棉农棉商以及承受棉花担款的银行,主张迅予加税[57],而上海市商会、纱联会和棉纱商则反对加税,由于双方立场不同,意见完全相反。政府在1934年7月修改关税时,不顾反对,提高了原棉进口税,并降低了棉布进口税。减布税而增棉税,严重打击了华商棉纺业。纱联会痛诉了1934年修正税则的影响,并要求公平税负以便支持同外货竞争。及至1935年,政府始支持纱联会的提议,认为外棉进口既已大量减少,国棉价格较之去年同期尚属高昂,棉业统制委员会亦建议“现有外棉进口税已达最高限度,为恐增重纺织工业之困难起见,对于外棉进口税加征一节,似属未便准行”[58]。这样,政府在1937年之前对于原棉的关税税率没有再做进一步的调整。纱联会要求政府降低棉纱税率的请求虽没有成功,但阻止了其进一步提高[59]248-257。

此外,为维护华商棉纺业的利益,纱联会倡导同业竭力抵制外厂外货,扩大国货市场,振兴民族棉纺业。曾任永安纺织印染公司总经理的郭棣活回忆说:“1927年(应为1917年)成立上海纱厂业同业公会(即后来的华商纱厂联合会),荣宗敬、郭顺等很活跃,目的是团结起来,对付日本纱厂。”[60]当华商纱厂与外商企业发生纠纷时,纱联会积极插手,以保卫华商纱厂的经济权益。30年代上半叶,外商纱厂因关税提高和抵制外货运动备受打击,为了倾销产品,往往暗中改冒华厂商标,以巨大利益诱人推销,甚或通过走私运沪销售,扰乱上海市场以谋取利益。如日商纱厂常将其产品伪充为永安纱厂的金城牌或申新纱厂的人钟牌等,申新纱厂就曾揭发过丰田纱厂以其产品冒充人钟牌[61]。上海溥益、鸿裕等纱厂也都发现有冒牌产品混入市场,纱联会对此进行了积极调查,并聘请律师维护权益。1932年6月间,纱联会还曾专门登报声明:“近据各地报告,本会会员各厂纱布商标迭有被人冒用情事。查各厂纱布商标均经注册,享有专用权,此种冒用商标行为,不特妨害各厂营业,抑且有干法纪”,表示要与各厂共同“严密侦查”,“以便查究而明是非”[62]105。当时一批日纱变相以无牌棉纱混迹于上海棉纱市场,为此纱联会告诫纱厂:“以后不得贩卖无牌棉纱,若仍惮然不顾,致受民众查出制裁时,非惟不为保护,并取消其会员资格,以为不爱国者戒。”[62]105为杜绝冒牌产品,纱联会还发行了《中国棉纱商标一览》,免费赠予社会各界人士及爱国团体。

纱联会还致力于阻止外商对华商纱厂的兼并。九·一八事变后,受世界经济恐慌的影响,我国市场购买力异常衰退,加之在日商倾销之下,棉纺业陷入空前的危机之中,各厂多停工减工,或者拍卖与日商[63]。1935年春,上海申新七厂因债务纠纷问题被英商汇丰银行以225万元低价拍给日商。拍卖事件发生后,激起公愤,全国实业界群起声援,纱联会不仅与上海和南京的商会、总工会等工商团体联合声明抗议,而且还致函棉统会促筹善策,以保主权,并强调此次拍卖事件事关整个棉业的前途[18]480。在社会各界的共同声讨下,申新七厂的拍卖最终归于失败。可见,纱联会在联合华商纱厂与外商企业进行抗衡的过程中起了不可忽视的作用。

三、成效及其局限性

(一)自救的成效

1930年代,虽然上海华商棉纺业的发展受世界经济大萧条和国内天灾人祸等不良因素的影响而困难重重,但在极度艰难的情况下,仍有一批民族企业家不畏艰险,排除万难,使企业挺立不倒。又在困境中厉行紧缩,改进技术设备和经营管理,以至整个行业还是在不断调整中曲折前进。以1936年与1931年相比,棉纺织设备和产量有所增长,特别是线锭和织机的增长,分别达到22.21%和35.86%(见表3),而且在1934至1936年棉纺织业萧条期间,华商各厂的盈利率分别为5%、5.1%和7.2%[29]22-23。正如纱联会1936年度报告书中所说:“所可告慰者,即在目前极度艰苦环境之中,竭力从事改进,已获相当成效。”[64]4754该报告书称,为“谋工业之合理化”,华厂在积累纺厂财力、整顿工人、改进纺织教育和机械制造等方面努力奋斗,而其综合成效就是纺厂技能的改进与生产成本的降低。“近数年间各厂厉行紧缩,以减成本,无论上海、内地均有显著进步,向来华厂纺纱成本,远高于日厂,今则渐形接近”[64]4754。

说明:(1)1936年棉布产量原为43697万平方码,根据常规幅宽1码、匹长40码,折算成为本表中的匹数。(2)本表中的数据来源于上海市棉纺织工业同业公会筹备会整理的《中国棉纺统计史料》和丁昶贤的《中国近代机器棉纺工业设备、资本、产量、产值的统计和估量》。

总之,在经济危机这几年中,中国纱厂的生产力有所增长。一位日本调查者发现:“1924年后,特别是在1930年后,中国纱厂的生产力和劳动效率在许多方面都有所提高,平均每个工人所纺纱包数量从1930年的10.135提高到1933年的11.935;每个纱锭的纺纱量也在增加,从1930年的0.618包增长到1932年的0.650包,1933年有所下降,为0.598包,可能是因为工时减少的缘故。”[32]218

尽管这些努力从一定程度上提高了生产力,然而,在棉纺业受大萧条影响而普遍陷入极端困境的形势下,纱联会以及各华商纱厂减工减薪、改善经营管理等自救的努力及措施只能是杯水车薪。

减工减薪,虽不能说毫无成就,但总体成效不大。经历了极大困难才达成的减工减薪这一自救方案仅实施了很短一段时间,并没有达成其预计目标[59]207-213。纱市并没有因减工减薪而有转机,纱的成本反而增高,存纱数量虽略减小,但同时也给日本存纱及在华日厂的纱销以极好的机会,而华厂劳资纠纷却已危机四伏了。因为减工不仅直接降低了工人工资,生产合理化及裁减大批工人还导致成千上万工人失业。随着“工人战斗情绪的勃发,和大规模的普遍全国的斗争的酝酿与爆发,而总汇为全国纱厂工人的反抗运动”[65],纱厂劳资关系急剧恶化。可见,减工停工并不能抵御外纱外货及改变棉贵纱贱的状况,反而“徒为外纱造机会,益使倾销”[66]。著名棉纺业工程师朱仙舫指出,“减工者,减少生产之一法也。纱业苦困之原因如是其复杂,而今欲用减少生产之法解除其痛苦,其非根本之计,显然可见”[67]。停工减产之举虽然没有达到预期效果,但却使国人更加注意到棉纺业危机的严重情形。

(二)局限性

外国资本主义的侵略是我国华商棉纺业衰败的重要原因之一。“亡清马关条约,许外人有在华设厂之权,贻祸至今,遂陷我国工业于万劫不复之境,而于纺业尤甚”[55]。大萧条时期,欧美各国棉纱滞销,凭借高关税壁垒可以阻止外货侵销。但我国关税远轻于他国,门户洞开,外货倾销不断,国人已无法调控棉货的供求平衡,若减产以求与需要适应,不仅在华外厂将增其产率,外货亦将滔滔输入。因此,华厂愈减工而外厂增产愈甚,外货输入愈多,即使华厂全部停工,也无法实现我国棉纱供求的平衡[3]。所以,华商纱厂虽均减工,却不仅不能缓解棉纺业危机,甚至反而会扩大外厂在华的市场。

“纺厂之改进,必赖环境予以改进之机会”[64]4755。当时中国政治的不安定、军阀内战、苛捐杂税、农村破产以及关税问题等,均严重阻碍了中国工业的发展,棉纺业亦在劫难逃。有人在1934年就指出:“目前日商纱厂更抱‘情愿亏本’之主义,以与华纱竞争。例如华商每担售价最低为二百元,而日纱每担只须一百十元……因之我国纱业更一蹶不振,存纱山积,虽减价出售,仍无人问津。现沪上各华商纱厂为紧迫起见,暂开四日班或五日班,并裁减大批职员。”[10]77前面已经分析过了,这种减工停产的效果极为有限。若仅从华商本身的局限性来分析,在面对外部压力的时候,他们往往不能凝聚共识、团结起来合力应付危机,相反,多为保全私利而互相倾扎,结果损人损己,不能成功走出困境。

另外,政府对华商棉纺业的扶植亦十分有限。1932年上半年,纱联会会长荣宗敬曾多次建议由中国政府担保借入美棉40至60万包,但却遭到当时政府当局与上海市商会、棉业联合会等团体的竭力反对,因为“借用外国棉花,国产棉花销路必窄,花价势将大跌,影响农民甚大,其议遂寝”[68]。另据申新纺织公司人称,申新七厂之所以被拍卖实有苦衷,“自政府高唱救济纱业界以来,迄今只有空谈,以前如财政当局,对申新各纱厂之统税,尽可记账四百万,但结果非但未能记账,而税务当局竟派职员每日坐提”[69]。及至1933年6月,中美棉麦借款成立。同年6月14日,纱联会举行第六次执委会议,会上郭乐指出,对于棉麦借款,“凡属厂商,无不欢迎”,但又担忧美棉每月运沪的数量“若为数过多,各厂一时不能消纳,政府急于出售或转以更低之价格为国内日厂所吸收,斯时华厂固未获其利”,因而提议“我华厂亟宜会商办法,对于此项美棉,每月需用几何,定一确实数目,由本会陈请政府与美国预为订定,以免影响国棉”[18]392。各华厂都想从棉麦借款中分一杯羹,然而实际上,国民政府是想借救济的名义来增加财政收入,为反革命内战筹集资本,其目的并不是为了救济纱厂。纱厂不但要认定包额,还需提供担保品,且美棉价格过高,使华商纱厂分沾“棉麦借款”的计划落空。

外商纱厂的倾轧挤压,是造成华商棉纺市场困境的重要原因之一。为此纱联会屡次上书呈请政府,要求在税收制度和市场交易方面对外商加以限制约束,以维护华商的利益。在实施棉纱统税之初,纱联会就曾再三请求政府更改分类等级,当时立法院虽表同情,但终因各种困难所阻而未能实现。1933年6月间,纱联会致电请求自7月1日起免征各厂所购纺织漂染整理机器进口关税,然财政部不准,认为“与关税平等待遇原则不符”[70],且进口税则规定的税率已经较低。事实上,20世纪30年代上半叶,纱联会向政府提交了多项关于救济棉纺业的吁请上书,主要包括请求禁棉出口、实施保护关税、减免花纱统税捐税、组织统制机构、财政收购剩余棉纱、修改工厂法、铁路运价优惠、干预交易所抛纱、解决劳资纠纷等要求。然而由于种种原因,其中只有极少部分为政府所真正采纳,得到落实的则更是微乎甚微。如在危机尤重的1935年间曾有报道称:“近日政府叠在报章宣传救济本业,实部亦屡经开会宣称救济本业,本会亦叠经呼吁请求救济本业,乃无一不同归泡影而日濒于极危困之境。”[71]

危机中,纱联会在华商棉纺业的生产管理、技术教育、信息调查收集、金融外援、政府游说、抵制外货等各方面积极运作,这虽然对华商棉纺业的发展发挥了一些相当有益的作用,但并未取得预期成效。国民政府的腐败、外资势力的强大固然是重要原因,但纱联会自身基础并不牢固,组织软弱涣散,它的不少决议对外地甚至上海的一些厂家已逐渐失去约束作用。而且企业间的明争暗夺、尔虞我诈也逐渐削弱了纱联会的联合推动作用,终至1942年宣告解散。当然,我们也不应忽视纱联会在促进上海华商棉纺业生存与发展过程中所起到的某些积极作用。

四、结语

综上所述,棉纺业的衰败并不仅是其本身的不景气,因为每一工业的发展必然有其客观环境与条件,在全国经济恐慌严重的背景下,华商棉纺业自然亦不能置身事外。自从急性的经济恐慌爆发以来,华商棉纺业既不能且不愿从经济特别是从政治上建筑自己的壁垒,抵抗并限制日英在华纱厂的倾销和压迫,所以只有从生产经营的合理化上减少相对的和绝对的成本支出,以作为挽救危机之唯一可能的和避免与在华外厂冲突的方法。毋庸置疑,欧战以来,上海华商纱厂在减工减薪、降低成本、提高劳动率等方面的努力,取得了至足惊人的成绩。比如上海华厂20支纱每24小时之生产率大都均能出纱一磅,较之在华日厂并不见逊。纱联会作为华商棉纺业的同业组织也发挥了应有作用。然而,这并不能从根本上挽救华商棉纺业的危机。因为急性的经济恐慌是建立在国民经济,特别是工、农、手工业慢性恐慌的基础上的,技术的改良不仅不足以阻止在华外厂与我国的竞争,甚至反而还会助长侵略势力的深入与发展。另一方面,农产品原料价格的压低、工资的减少和失业者的增多,这又会更加降低民众的购买力,加深华商棉纺业经济的危机。

可见,因全球性经济大萧条冲击而陷于危机中的上海华商棉纺业,其企业或行业组织自身的自救努力虽然成功地使华商棉纺业尚不致于陷入全面崩溃,但对改变棉纺业的困境收效甚微,仅有间歇之转机,并没有从根本上扭转华商棉纺业的颓势,使其真正走出困境。直至1936年,由于棉花大丰收,国内外经济形势好转,上海华商棉纺业才出现了短暂的复苏。

[1]金志霖.英国行会史[M].上海:上海社会科学院出版社,1996:153.

[2]华商纱厂联合会接万国棉纺总会议决减工通告[J].天津棉鉴,1933,3(5-7):205-206.

[3]二十三年五月华商纱厂联合会年会报告书[J].天津棉鉴,1935,5(7-12).

[4]何炳贤.民国二十一年中国工商业的回顾[J].工商半月刊,1933,5(1):15.

[5]全国华商纱厂议决实行减工消息汇志[J].天津棉鉴,1933,3(5-7).

[6]陆辉.去年中国棉织业之回顾[J].工商半月刊,1934,6(8).

[7]本市华商纱厂昨日起已实行减工[N].申报,1933-04-23(10).

[8]华商纱厂危机未已[N].申报,1933-06-23(9).

[9]一年来之我国棉纱业(华商纱厂联合会年会报告书)[J].农村复兴委员会会报,1934(2).

[10]仲英.中国棉纱业危机的现状[J].东方杂志,1934,31(16).

[11]纱厂停工试行期满仍无起色决由各厂自定办法[N].申报,1933-05-21(11).

[12]华商纱厂决继续减工[N].申报,1933-05-22(8).

[13]华商纱厂联合会年会报告书[J].纺织周刊,1934,4(22).

[14]华商纱厂议决继续减工[N].申报,1933-07-08(13).

[15]刘大钧.上海工业化研究[M]//李文海,夏明方,黄光涛,等.民国时期社会调查丛编:二编,近代工业卷下.福州:福建教育出版社,2010:127.

[16]纺纱业危机[N].天津大公报,1934-05-23(4).

[17]华商纱厂联合会年会报告书(1935年)[J].社会经济月报,1936(9):78.

[18]上海社会科学院经济研究所.茂新、福新、申新系统:荣家企业史料(上)[M].上海:上海人民出版社,1980.

[19]纺织专家谈华纱不振及救济方法[N].申报,1933-05-22(8).

[20]春和.国内劳工界[J].劳工月刊,1934,3(7).

[21]申新纺织公司各厂概况[J].中央银行月报,1935,4(6):1327.

[22]艾米莉·洪尼格.姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工(1919-1949)[M].韩慈,译.南京:江苏人民出版社,2011:46.

[23]女工讲述棉纱厂的状况[J].中国论坛,1933,3(1):15.

[24]刘克祥,吴太昌.中国近代经济史(1927-1937):上册[M].北京:人民出版社,2010:233.

[25]各地纱厂之减工问题[N].申报,1933-05-24(8).

[26]罗琼.苦难与抗争——三十年代中叶经济与妇女[M].北京:中国妇女出版社,1995:101.

[27]聂光堉.我国棉纺织业的现况和展望[J].广播周报,1934(8):11.

[28]朱希文.论纱厂宜有标准工作法[J].华商纱厂联合会季刊,1925,6(2):27.

[29]《中国近代纺织史》编辑委员会.中国近代纺织史(1840-1949):上册[M].北京:中国纺织出版社,1997.

[30]中国经济情报社.中国经济年报(1935年):第二辑[M].上海:生活书店,1936:106.

[31]Leonard G.Ting.近来中国棉业之发展(Recent Developments in China’s Cotton Industry)[M].中国太平洋关系研究所,1936:34.

[32][日]城山智子.大萧条时期的中国:市场、国家与世界经济[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[33]中国棉纺工业与新式机械[J].纺织周刊,1932,2(45):1266.

[34]上海市工商行政管理局,等.上海民族机器工业[M].北京:中华书局,1966:434-498.

[35]朱仙舫.三十年来中国之纺织工程[C]//中国工程师学会.中国工程师学会三十周年纪念刊:三十年来之中国工程.南京:中国工程师学会,1946.

[36]罗苏文.高郎桥纪事:近代上海一个棉纺织工业区的兴起与终结(1700-2000)[M].上海:上海人民出版社,2011:74.

[37]忻平.危机与应对:1929-1933年上海市民社会生活研究[M].上海:上海大学出版社,2012:56.

[38]王子宿.大牵伸之种种[J].中国纺织学会年刊,1931:28.

[39]许维雍,黄汉民.荣家企业发展史[M].北京:人民出版社,1985:79.

[40]陈真,姚洛.中国近代工业史资料(第1辑)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957:389.

[41]中国人民银行上海市分行金融研究所.上海商业储蓄银行史料[M].上海:上海人民出版社,1990:517.

[42]聂仲勋.从棉业衰落说到纺织人才问题[J].纺织周刊,1935,5(24-25):590-591.

[43]荣宗敬.交通大学添设纺织科之我见[J].纺织世界,1937,1(17):1.

[44]钟思远,刘基荣.民国私营银行史(1911-1949)[M].成都:四川大学出版社,1999:55.

[45]童润夫.人才问题[J].纺织周刊,1931,1(23):1.

[46]汪孚礼.申新纺织公司过去的回顾和今后应取的方针[J].纺织周刊,1932,2(10).

[47]华商纱厂联合会请缓行劳工保险法[J].天津棉鉴,1933,3(8-10):149.

[48]郭棣活.上海永安纺织公司是怎样创办起来的[C]//中华文史资料文库(经济工商编):第12卷,工业.北京:中国文史出版社,1996.

[49]上海市社会局.上海之商业(1935年)[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊三编:第42辑.台北:文海出版社,1988:21.

[50]吴承洛.中国工业生产事业转向内地发展之良机[J].纺织周刊,1935,5(29):657.

[51]沈约.非常时期之吾国纺织业[J].中国纺织学会年刊,1935.

[52]余醍民.中国棉织业之新动向及其出路[J].纺织周刊,1935,5(43):758.

[53]去年华商纱业状况[J].中央银行月报,1935,4(6):1324.

[54]朱仙舫.都会纺织工业衰落原因的剖视与棉业网之设计[J].中国纺织学会年刊,1934.

[55]华商纱厂联合会《常年大会记》暨《年会报告书》[J].天津棉鉴,1933,3(5-7).

[56]穆家修,等.穆藕初文集(增订本)[M].上海:上海古籍出版社,2011:241.

[57]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第5辑第1编,财政经济6[M].南京:江苏古籍出版社,1994:978-980.

[58]外棉进口税暂难加征[J].银行周报,1935(22):1.

[59]Richard C.Bush.The Politics of Cotton Textiles in Kuomintang China,1927-1937.New York:Garland Publishing Inc,1982.

[60]徐鼎新,等.永安企业口述史料[M]//上海市档案馆.上海档案史料研究:第3辑.上海:上海三联书店,2007:151.

[61]纺织周刊,1932,2(3):114.

[62]徐鼎新.近代化进程中的上海工商同业公会及其他典型工商业社团[C]//洪泽.上海研究论丛:第5辑.上海:上海社会科学院出版社,1990.

[63]朱邦兴,等.上海产业与上海职工[C]//上海史资料丛刊.上海:上海人民出版社,1984:16.

[64]中华民国二十五年四月二十五日华商纱厂联合会年会报告书(三)[J].纺织时报,1936(1279).

[65]中央档案馆.中共中央文件选集(1933年):第9册[M].北京:中共中央党校出版社,1991:175.

[66]纱厂停工减少生产对纱价毫无裨益[N].天津大公报,1933-04-28(6).

[67]朱仙舫:中国纺织业之将来[N].申报,1933-06-26(8).

[68]马寅初.马寅初全集:第6卷[M].杭州:浙江人民出版社,1999:428-429.

[69]汇丰违法拍卖申新第七厂[J].经济旬刊,1935,4(7):20.

[70]华商纱厂联合会请免纺织机器进口税不准[J].天津棉鉴,1933,3(8-10):143.

[71]樊卫国.市场歧变、行业困厄与企业习俗:论20世纪二三十年代市场危机中的华商棉纺业[J].社会科学,2014(5):150.

[责任编辑 王记录]

10.16366/j.cnki.1000-2359.2017.02.013

朱英(1956—),男,湖北武汉人,华中师范大学中国近代史研究所教授,博士生导师,长江学者,主要从事中国近代社会经济史研究。赵毛晨(1989—),女,安徽淮北人,华中师范大学中国近代史研究所博士生。

华中师范大学中央高校基本科研业务费资助项目(CCNU14Z02003)

K26

A

1000-2359(2017)02-0077-11

2016-11-01