一个时代有一个时代的人

贾达黎

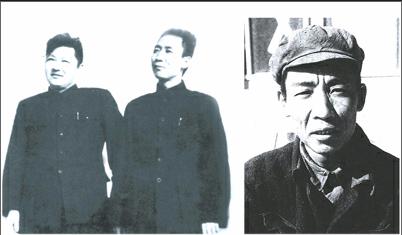

“党内贾宝玉”

1912年11月25日,父亲出生在陕西省神木县一个贫民家庭,14岁时考入陕西省第四师范,不到16岁便加入了中国共产党,后来还担任了陕西省省委组织部长兼西安市团委书记。父亲在40年革命生涯中,曾两次被国民党逮捕入狱,但幸运的是,都很快脱离了虎口。

1934年10月,时任中央工农红军总政治部破坏部部长的父亲参加了长征,成为红军落脚陕北的“引路人”。党中央与张国焘的机会主义决裂后,决定继续北上抗日,但具体路线和归宿地并不明确。后来,红军从《晋阳日报》上看到“陕北刘志丹赤匪”活动频繁的消息,毛泽东便找来父亲,询问陕北情况。父亲将陕西省委被破坏之前,陕甘游击队、红二十六军的活动及陕西革命斗争情况向他做了详细汇报,建议中央到陕北立足扎根。毛泽东和周恩来等研究后,决定到陕北去,并请父亲做向导。父亲率了一连人,带着一部电台,作为先遣队寻找陕北红军,终于在甘泉下寺湾见到了红十五兵团的程子华和陕北党的领导人郭洪涛。彼此交换了情况,交接了联络电台后,父亲便返回中央复命。10月24日,党中央召开了政治局会议,毛泽东做了报告,正式宣布把陕北作为领导全国革命的大本营。

抗日战争后期,父亲在财经工作方面的才华逐渐显现,自1945年担任西北财经办事处主任后,再没有离开过财经这条战线。

新中国成立后,不到37岁的父亲担任了第一任西安市市委书记兼西安市市长,由于出色的工作和成绩,党中央决定调他到中央工作。1952年,毛泽东和陈云亲自点将,从地方“借两个头(脑)到中央”,一个是西北的贾拓夫,一个是华东的曾山。自此,父亲调任中央财经委员会副主任,后又担任了国务院第四办公室主任兼轻工业部部长,国家计委常务副主任、党组副书记。后来,毛泽东亲自提名父亲为中央委员候选人,1956年的中共第八次代表大会上,父亲成为中央委员。

父亲还善于写诗,如庐山会议后,父亲写下“庐山识大义”“庐山教训信无辜”;被下放抚顺和首钢后,写下“放下臭架子,甘当螺丝钉”“老马能识途,悬崖奋勇登”等诗句,用来激励自己。

毛泽东十分欣赏父亲的才能,或许因为父亲姓贾且颇有才情,他还多次称父亲是“党内贾宝玉”“陕北的才子”。

从“陕北才子”到“反党分子”

父亲的革命生涯历经坎坷。1939年,身为陕西省省委书记且工作成绩突出的父亲突然被调回延安,分配到西工委任西工委委员兼秘书,从事民族工作。

原来,当时有人向中央反映:1930年父亲作为要犯被捕,后来竟然越狱,值得怀疑;陕西省省委提出“保卫大西北”等同于王明提出的“保卫大武汉”,是右倾活动。组织上把他调回延安,实际上是对他的一种审查。父亲从参加革命起,走南闯北,出生入死,现在却被自己人怀疑,内心的痛苦是可想而知的,但他仍在新工作岗位上殚精竭虑,默默耕耘。直到1941年10月9日,毛泽东在给父亲的一封亲笔信中写道:“我们现在已决定取消对于你的政治上的怀疑,恢复对于你的完全信任。”父亲才洗清了暂时的冤屈。

父亲一生遭受的最大挫折,当属1959年庐山会议及以后受到的批判。1958年,中国大地处在“大跃进”的热潮中,总路线、“大跃进”、人民公社这“三面红旗”鼓起了前所未有的热浪,席卷全国。

但父亲不怕被人说成是“保守派”和“算账派”,对许多经济数字持保留态度。尤其是对当时的大炼钢铁和其他一些大项目,他要求不能只算政治账、技术账,还要算成本账。对于小高炉土法炼钢,他认为是质量低劣,浪费极大。对于上級指定的4000万吨钢产量指标,他认为有很大虚夸成分,是完不成的。

父亲在党的上海会议上,对钢产量达到1650万吨的指标仍坚持提出异议。他冒着“右倾保守”的风险,在计委内部布置测算了另外两个指标较低的方案,以供中央选择。他还在计委机关的一次干部会上,作了个“说老实话”的学习心得报告。而他的一些正确意见,不但没有被采纳,反而被认为是和党中央唱对台戏,并把他的报告作为“毒草”来批判。

1959年7月,党中央在庐山召开中央扩大会议,父亲参加了彭德怀、李锐等所在的西北小组。父亲以计委党组副书记的身份自我检讨:指标定得过高,计委有责任。李锐也尖锐地指出:比例失调,问题严重。那天下午,父亲下楼吃饭,迎面与李锐相遇,他给李锐作了一个长揖,说道:“讲得好!你帮计委说了话,应该感谢!”后来李锐在会上受到批判,父亲的这一揖、这一句感谢也成了罪状,就这样当上了右倾机会主义分子。

后来彭德怀遭致无尽的批判,支持彭德怀观点的黄克诚、张闻天、周小舟以及父亲等也成为众矢之的。

从8月31日起,四委(计委、经委、建委、科委)党组召开扩大会议,集中对父亲进行“彻底批判斗争”,时间持续两个多月。父亲此前关于国民经济发展的所有讲话,许多做法,都成了他“右倾”“反党”的“罪行”,父亲的问题演变成严重的政治立场问题。由于彭德怀曾说过,“我们党内真正懂经济工作的人不多,陈云是一个,贾拓夫是一个”,会上还追查父亲与彭德怀的关系,为了说明父亲与彭德怀关系密切,连彭德怀送我的一架照相机也成了罪证。

早在1950年我就认识彭德怀伯伯。那时父亲担任西安市市长,是彭德怀的下属。彭伯伯家没有自己的孩子,却很喜欢小孩。1952年,父亲调到北京工作,我在师大女附中上学,和彭伯伯的侄女彭钢是好朋友。记得有一次彭伯伯看我穿的衣服很旧,要送我几件衣物,我都没要,总是说:“我有!”伯伯想了想说:“照相机,你有么?”我心动了,但想起父亲的教诲,嘟囔说:“我爸爸会说我的,我不要。”彭伯伯听了大笑:“那没关系,打个电话,把你爸爸请来,当他的面说清楚,这是我送你的,不就行了。”后来,彭伯伯果然把父亲叫到他家说:“这是我送大丽丽(对我的爱称)的,你可不许干涉啊!”我高兴地收下了这架“基辅”牌相机。可做梦也没想到,几年后,这件礼物却给他们带来灾祸。

在这样残酷的党内斗争重压之下,在短短几个月内,47岁的父亲从往日充满朝气、精明强干的“陕北才子”变成了满头白发、瘦骨嶙峋的“老人”。不久,党中央决定:撤销父亲国家计委副主任、党组副书记的职务。从此,父亲由革命事业的巅峰一下子被打落到谷底。1960年,父亲背负着“右倾机会主义分子”的罪名,走上了新的工作岗位——抚顺发电厂当代理厂长。三年间父亲脚踏实地,完全改变了工厂的面貌,在吃不饱的情况下,尽力解决工人们的生活困难,大家亲切地称他“老贾”。

1962年七千人大会上,“右倾”问题一风吹,父亲也坐在了大会的主席台上。同年夏天,父亲被调回京。周恩来亲自对父亲说:“电厂的工作做得不错,可以不去了。先到各地走走看看,增加些感受,准备接受新的工作。”

然而就在父亲准备接受新工作,并已获准以中央委员身份参加中共中央八届十中全会的时候,康生突然制造出一个“反党小说案”,宣称小说《刘志丹》(李建彤著)是“为高岗翻案”,是一部“反党小说”。他还制造出毛主席的语录:“利用小说进行反党是一大发明”,罗织了一个“习(仲勋)贾(拓夫)刘(景范)反党集团”,诬称这部小说是这个“反党集团”炮制的,把陕甘写成了中国革命的中心,目的是为“实现篡权野心制造舆论”,等等。

1962年10月,毛泽东在中央全会上,进一步提出“以阶级斗争为纲”的理论,要求“天天讲、月月讲、年年讲”,并由“反党小说”引出“凡是要推翻一个政权,总要先造成舆论。革命的阶级是这样,反革命阶级也是这样”的论断。

父亲还没摘去“右倾机会主义分子”的帽子,又被打成了“反党分子”,再一次遭到审查。1962年年底,父亲开始到中央党校研究班学习,直到1965年秋,整整赋闲3年,闭门“思过”。1965年10月,中央决定分配父亲到首都钢铁公司(当时称石景山钢铁公司)担任副经理。

1966年,“文化大革命”开始,父亲受到冲击。同年12月初,康生煽动说:“陕北那个贾拓夫是一个老反党分子。”从此,对父亲的冲击、斗争陡然升级,我们的家三次被抄。有一次,造反派责令父亲“交待”涉及国家机密的问题,父亲镇静地回答:“没有周总理和富春同志的批示,我不能奉告。”有一个“造反兵团”屡次强迫父亲揭发陈云、李富春、薄一波、李先念等副总理的所谓“问题”,均遭父亲严辞拒绝。父亲的强硬态度激怒了造反派,招致了造反派对他的疯狂折磨。父亲被造反派带走了,1967年5月7日,我们接到噩耗,在北京西郊八角村的小树林里发现了父亲遍体鳞伤的尸体。

直到1979年5月31日,经中共中央批准,中央组织部对父亲作出郑重复查结论,明确指出:“定贾拓夫同志为反党分子是错误的”,父亲的冤屈总算得以昭雪。1980年3月20日,党中央在中山公园中山堂为李立三和父亲召开了隆重的追悼大会,党和国家领导人邓小平、胡耀邦等参加追悼大会,彭真主持,薄一波致了悼词:“贾拓夫同志的一生是战斗的一生,革命的一生。”他是我国“财经战线的卓越领导人”。

不搞特殊化

“做人做事要从实际出发,说老实话,办老实事,当老实人,实事求是”是父亲一生的座右铭。长征时期,父亲为红军筹粮,把过去“打富济贫”的口号改为“借富济贫”。当时红军总政治部流传一首打油诗,赞誉父亲:“学习拓夫,为民真心;全心全意,共产精神。”据李富春回忆,在行军中总政治部序列里,他和父亲、邓小平等“组织”了一个“牛皮公司”,专门“经营”古今中外的笑谈美谈和奇文轶事。父亲还和陆定一合编了一首长征歌,成为20世纪60年代《长征组歌》的基础。

父親一生从不整人,为此有时自己要承受巨大压力。1957年,全国开展反右派斗争,父亲负责的国务院第四办公室没有一个人被打成“右派”,因而没有完成打右派的指标任务。有人提醒他:这事不好向国家机关党委交待。父亲明确地说:“我是这里的负责人,我向党委负责,总是要实事求是嘛!”

父亲从不搞特殊化。父亲担任国务院四办主任兼轻工业部部长时,组织上安排他居住一个带花园有几十间房的大院,他很不安,认为太浪费,脱离群众,主动提出意见。最后被安排在一个小院,没有厢房,没有卫生间,后来过道被改修成卫生间。当时经常有一些轻工业新产品送来检查试用,父亲总是让秘书把自己对新产品的意见连同东西一起送回去。直到去世,他除了几件平日换洗的中山装,只有一件陈云送他的浴衣,贺龙送他的一件皮衣,林伯渠送他的一把水果刀,妹夫常诚送他的一个烟斗,朝鲜领导人送他的一方砚台,陕西老同志送他的毛主席丝绣像,还有一些理论书籍。

父亲对我们这些子女的要求和教育也十分严格,不允许我们沾染特殊化习气。他常说:“干部子弟的优越感,实际上是腐朽的封建主义的思想反映。”1965年,在哈尔滨军事工程学院学习的大弟贾虹生回家度假,父亲对他说:“你上了大学,参了军,但还不了解社会,应该利用假期多参加些社会劳动。”弟弟听了父亲的教导,约了几个同学,一起到劳动模范时传祥的清洁队去掏大粪,体验劳动人民的工作和生活。

1963年,我从北京大学毕业,带着满腔热情,给历史系党组织写信,要求分配到“最艰苦的地方去”。后来,我被分配到房山县琉璃河水泥厂职工子弟中学教初中语文。到达新的工作和生活地点,陌生的环境和专业不对口的工作,让我的情绪一下子跌落下来。周末回家,向父母倾诉我的失落无奈。没想到平时最疼爱我的父亲不仅没给我安慰,反而十分严厉地批评了我。父亲说:“你以为自己是高干子女,上了名牌大学,学得还不错,就高贵了吗?我们为劳动人民的解放事业奋斗了一辈子,多少人流血牺牲,可今天我们自己的子女却不愿意为他们服务,这怎么得了!”“我们国家各方面都需要打好基础,这样才能更快地发展。”“孩子,去吧!好好锻炼,做出个好样子。”在父亲的教导下,我调整好情绪,放下了包袱,勤勤恳恳地在琉璃河水泥厂职工子弟学校整整工作了15年。

一个时代有一个时代的人,一个时代的事。父亲在他的时代选择了他那个时代对民族、对国家来说最进步、最崇高的事业。父亲的这种精神值得我们一生追逐和学习。