最低工资标准调整与企业外资持股行为

林 灵 阎世平

(广西大学 商学院,广西 南宁 530004)

最低工资标准调整与企业外资持股行为

林 灵 阎世平

(广西大学 商学院,广西 南宁 530004)

本文考察最低工资标准变动对制造业企业外资持股行为的影响。研究发现最低工资标准向上调整对外资持股的影响存在双重异质性效应:一是资本异质性效应,最低工资标准提高对港澳台资持股比例的负面影响显著大于对外商持股比例的影响;二是行业异质性效应,外资持股减少的效应在劳动密集型行业中较强,在技术密集型行业中较弱。进一步探索性分析显示:港澳台资受负面影响较大的原因可能在于其企业劳动密集度较高,同时工资分布更偏向于最低工资标准邻近区域;提高最低工资标准显著增加了企业陷入外资与实收资本双减困境的概率。本文使用Heckman两阶段方法纠正样本自选择行为,还做了多种稳健性检验,发现以上研究结论依然成立。

最低工资;外商持股比例;港澳台资持股比例;劳动密集型行业;技术密集型行业

一、引言

中国经济的高速增长在很大程度上得益于大量外资①进入,吸引外资一直是各地区发展经济的重要举措。我国对外资的吸引力来自于多方面因素,如劳动成本、市场潜力、社会环境以及税收和土地优惠等,其中低廉的劳动成本是主要因素之一。但从2004年起,随着《最低工资规定》的实施,全国各省市对最低工资制度的执行力度显著加强,多次上调最低工资标准,推动劳动用工成本持续上涨。劳动成本增加意味着中国制造的比较成本优势下降,在这种背景下外资撤离中国的新闻话题开始出现②。已有的研究证实2004年《最低工资规定》实施以来我国各地区持续向上调整最低工资标准导致企业工资水平不断上升,成本压力日渐增大[1][2]。如果说此前外资为了获取低成本生产条件而大举进入中国[3],那么在2004年后我国劳动成本步步攀升之时,跨国企业可能因为利润下降而减少对我国的投资,也会因为无利可图而将原有资本撤出,因此最低工资标准向上调整可能造成外资退出,从而对实体经济产生实质性影响。但目前尚缺乏严谨规范的学术研究考察最低工资标准变动与制造业外资退出之间的逻辑联系,我们仍不清楚这其中是否存在确凿的因果关系,也不清楚不同来源地外资对最低工资标准变动的反应是否存在差异,以及此种差异的内在原因。本文拟利用全国344个地级市(及省辖区)历年的最低工资标准调整数据,匹配国家统计局提供的2000~2013年中国工业企业数据,对此问题进行深入探讨。

我们的研究与最低工资标准研究文献相关联。在最低工资标准的研究方面,从Stigler开始,主要关注最低工资标准变动对就业的影响,其影响途径是劳动成本。Stigler基于经典的经济理论认为最低工资的提高将会使得企业劳动边际成本曲线上移,导致企业减少雇用,从而降低社会整体就业水平[4]。而Card和Krueger、Neumark和Wascher等的后继研究则主要集中于考察最低工资影响就业的经验证据[5][6]。国内最近数年来的研究普遍认为提高最低工资对劳动者就业有负面效应,马双等针对1998~2007年全国最低工资标准变化的研究显示,最低工资标准上涨10%将导致制造业平均工资上升0.4%~0.5%,且显著降低企业雇佣人数[1]。而Huang等的研究则显示,我国最低工资标准的调整主要影响工资水平较低的企业[2]。外资持股的企业通常属于出口企业,近年来我国的研究者开始关注到最低工资标准与企业出口之间的内在联系。孙楚仁等的研究表明,提高最低工资标准显著降低了企业出口概率和出口数量[7]。同时,孙楚仁等进一步研究发现,高生产率的出口企业不易受到最低工资标准上升的冲击[8]。最低工资标准影响企业出口的主要渠道之一是推高出口产品价格,马双和邱光前专门考察了劳动密集型出口产品价格是否受到影响,他们的实证检验显示最低工资标准每上升10%,劳动密集型出口产品价格将提高1.12%[9]。最低工资标准影响出口的另一主要渠道是影响出口产品质量。许和连和王海成的研究发现,最低工资标准的提高显著降低了出口产品质量,而且劳动密集度越高的行业,最低工资标准上升对产品质量的负面效应越显著[10]。面对最低工资标准的变动,出口企业也会主动采取措施应对。赵瑞丽、孙楚仁和陈勇兵发现企业通过投入资本替代劳动,增加生产效率,反而提高了企业的出口持续时间[11]。赵瑞丽和孙楚仁对城市层面的出口数据进行分析,发现最低工资标准上升促进企业创新,使得低效率企业退出市场,从而提高了出口复杂度[12]。最低工资标准的逐年提升导致企业劳动成本持续上升,影响企业利润。Draca等的实证检验结果表明最低工资标准上升使得企业工资水平提高,企业利润显著减少,同时新企业的进入率降低[13]。邓曲恒则发现最低工资标准对低利润企业有显著正向影响,对高利润企业有显著负向影响,但对中等利润企业没有影响[14]。

本文的研究还与外商直接投资的文献相关,外商直接投资的决定因素与本文主题紧密相关,在此主要关注涉及我国的文献。江小涓指出我国的外商直接投资大多集中于制造业,以合资或新设独资为主,吸引外资进入的主要因素是我国的国内市场规模以及制造成本优势,我国大陆制造业员工的工资远低于美国、日本、韩国以及中国台湾地区[15]。Cheng和Kwan的研究是比较早对我国外商直接投资决定因素进行系统实证检验的文献,他们发现区域市场容量、基础设施以及优惠政策对外资具有正面效应,而工资成本则对外资具有负面效应[16]。冯伟等利用1990~2009年省级面板数据进行了实证研究,发现当工资水平在一定阈值水平以下时,提高该地区工资将能吸引更多外资;而当工资水平在阈值以上时,提高工资将减少该地区的外资进入量[17]。冼国明和徐清认为我国的工资水平普遍低于劳动边际生产水平,劳动市场存在成本扭曲。他们采用全国286个地级市2004~2009年的面板数据进行实证分析,发现提高工资水平会减少境外资本流入;工资偏离劳动生产水平的幅度越大,外资流入越少[3]。Zhang对外商直接投资中的港台资本和欧美日资本的特点进行了分析,指出港台资本受到廉价劳动成本的吸引,而欧美日资本主要是受到我国市场前景的吸引[18]。

尽管以上文献将工资与外商直接投资联系在一起,但工资并不是劳动成本的合适度量变量。因为工资与企业员工的边际生产力密切相关,高工资在一定程度上代表了高边际生产力[2],所以需要谨慎对待此前的实证检验结果。而最低工资标准调整作为一种外生的劳动成本冲击,与企业的劳动生产率水平无关,是理想的劳动成本度量变量。而且各地区最低工资标准调整的时间和幅度不一致,最低工资标准变量本质上是一个包含了时间与处理强度的双重差分变量(DID),外资持股对最低工资标准的回归方程实际上是双重差分模型,能够比较准确地识别出劳动成本影响外资的因果效应。此外,以上文献大部分为地区层面(省或地级市)的实证研究,地区变量之间存在相互影响的多种复杂渠道,内生性问题难以克服,本文则集中考虑地区外生的最低工资标准变动对企业外资持股的影响,能够有效缓解内生性导致的系数估计偏误。就我们所知,本文是第一篇从微观层面将最低工资标准与企业外资联系在一起的学术论文,相对于地区层面的研究,微观的企业层面证据更准确,更具说服力。与此前文献相比,本文研究的特色是样本量特别大,有外资持股的观测值达到80万个以上,如果把没有外资持股的观测值包括进来则达到了160万个以上。巨大的样本量一方面使得系数估计值更为准确,统计推断更可靠,另一方面也使得实证研究结果的适用范围更为普遍,结论更可信。

本文接下来的结构安排如下:第二部分为数据与变量;第三部分为实证检验;第四部分为结语。

二、数据说明

(一)样本描述

本文研究的企业样本来自国家统计局的工业企业数据库,为不平衡面板数据。该数据库包括2000~2013年我国规模以上的648424家工业企业,总共3047870个观测值,其中有外资持股的企业有127799家,约占样本企业总数的20%。工业企业数据库报告了每一家企业的股权构成,分为国家、集体、法人、个人、外商以及港澳台资本。根据惯例,我们将外商以及港澳台资本定义为外资。本文的研究还涉及地级市的各项经济数据,这方面的数据来源于历年的《中国城市统计年鉴》,我们从中收集了全国344个地级市及省辖区2000~2013年的相应统计指标。此外,我们从各省统计年鉴中获取消费者物价指数(CPI),构造以2000年为基期的平减指标。

(二)最低工资标准数据

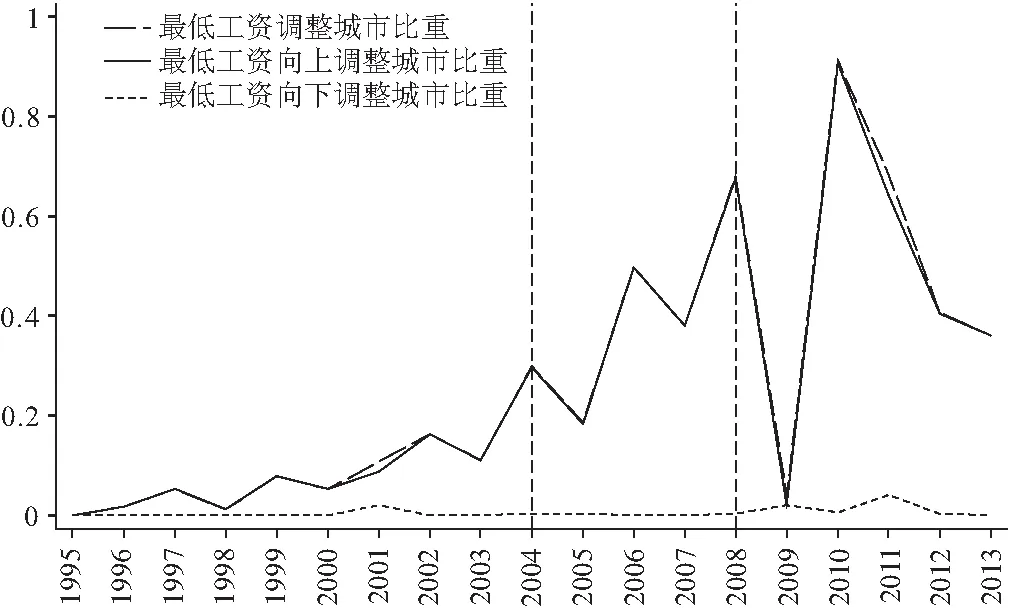

图1 1995~2013年地级市最低工资调整概况

本文所使用的最低工资标准数据来源于1995~2013年间全国344个地级市及省辖区所颁布的最低工资标准调整公告,公告主要通过北大法宝数据库以及各地级市相关部门网站查阅所得。目前最低工资数据的获取尚无公开统一的权威来源,因此尽管我们多方面搜索查找,仍可能存在一定程度的缺失③。最低工资标准调整月份并不统一,因此我们依据许和连和王海成的做法,将该年度最低工资标准按照月份加权平均[14]。1994年,我国颁布《劳动法》,正式推行最低工资制度,但是由于缺乏硬性措施和规定,最低工资制度推行缓慢,最低工资标准偏低,社会影响比较小。劳动和社会保障部于2004年3月颁布《最低工资规定》,详细规定了各地最低工资的测算标准和调整频率(每两年最少调整一次),此后各地区相继根据该规定定期调整最低工资标准,样本城市的平均最低工资水平从1995年的191元上升至2013年的1001元,增长5倍以上。由图1可知,绝大多数城市的最低工资标准为向上调整,仅有少数城市向下调整。2004年以前对最低工资标准进行调整的城市比例明显小于2004年以后,说明最低工资制度的执行力度在2004年以后得到了显著加强。受到2008年金融危机的影响,2009年调整最低工资的城市比例大幅度回落,但次年又上升至高位,说明最低工资标准调整具有相当强的政策刚性,宏观经济的其他冲击尽管对最低工资标准调整有一定影响,但并未使其出现实质性的改变。

三、实证检验

(一)基础回归

本部分实证检验最低工资标准变动对外资持股比例的影响,所使用的回归方程如下:

(1)

式(1)中因变量Shareit代表企业i中外商持股比例或港澳台资持股比例。解释变量中Industry表示劳动密集型行业Laborind或技术密集型行业Techind;xi,t-1为一组企业层面的控制变量,包括销售收入Ln(sale)、资产利润率ROA、企业人均工资Ln(wage)、长期负债率Longdebt、出口率Exportratio、企业年龄Ln(age),以便控制可能影响外资持股比例变化的企业特征因素。为避免同期企业变量之间的相互干扰,所有企业层面变量均滞后一期。企业外资持股比例还可能受到当地经济环境变动的影响,为了控制所在城市的经济因素,回归方程(1)中加入一组反映城市经济状况的变量zjt,包括城市生产总值Ln(gdp)、城市就业水平Ln(city_emp)、城市工资水平Ln(city_wage)以及城市外商直接投资Ln(fdi)。外资进入在很大程度上受到东道国宏观经济景气或经济政策的影响,为控制宏观因素,我们在回归方程中加入年度虚拟变量δt。此外,我们还考虑到基于商业传统、社会关系网络以及教育等方面的地区特质,东部地区可能相对于其他地区更吸引外资,因而我们根据6大经济区域的划分,设置了5个地区虚拟变量γl,以控制地区特质因素的作用。

具体变量设置如下:(1)外资持股。包括度量外资存量的指标:外商持股比例(Share_foreign) =外商资本金/实收资本;港澳台资持股比例(Share_hmt) =港澳台资本金/实收资本。还包括度量外资流量的指标:外商持股变化率(Dshare_foreign)=外商资本金变化额/上一期实收资本;港澳台资持股变化率(Dshare_hmt)=港澳台资本金变化额/上一期实收资本。(2)最低工资(Ln(mw)):为地级市实际最低工资标准的对数值。(3)劳动密集型行业(Laborind):虚拟变量,劳动密集型行业设置为1,否则为0。(4)技术密集型行业(Techind):虚拟变量,技术密集型行业设置为1,否则为0。(5)销售收入(Ln(sale)):为企业实际销售收入的对数值。(6)资产利润率(Roa):等于营业利润/总资产。(7)企业人均工资(Ln(wage)):等于企业人均实际工资的对数值。(8)长期负债率(Longdebt):等于长期负债/总资产。(9)出口率(Exportratio):等于出口交货值/工业销售产值。(10)企业年龄(Ln(age)):等于样本期当年年份减去企业成立年份的对数值。(11)城市生产总值(Ln(gdp)):等于企业所处地级市的实际生产总值的对数。(12)城市就业水平(Ln(city_emp)):等于企业所处地级市的从业总人数的对数值。(13)城市工资水平(Ln(city_wage)):等于企业所处地级市的在岗职工平均工资的对数值。(14)城市外商直接投资(Ln(fdi)):等于企业所处地级市的外商直接投资人民币金额的对数值。(15)地区变量:根据我国各地区地理以及经济联系的特点,我们将全国分为六大区域,分别设置相应的虚拟变量。其中,东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江,环渤海地区包括北京、天津、河北和山东,东南地区包括上海、江苏、浙江、福建和广东,中部地区包括河南、湖北、湖南、安徽和江西,西南地区包括重庆、四川、云南、贵州、广西和海南,西北地区包括山西、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆、青海和西藏。(15)时间变量:从2000年到2013年,设置13个年度虚拟变量。以上变量中的名义货币变量均采用该企业所处省(或自治区、直辖市)2000年为基期的CPI指数平减为实际数值④。

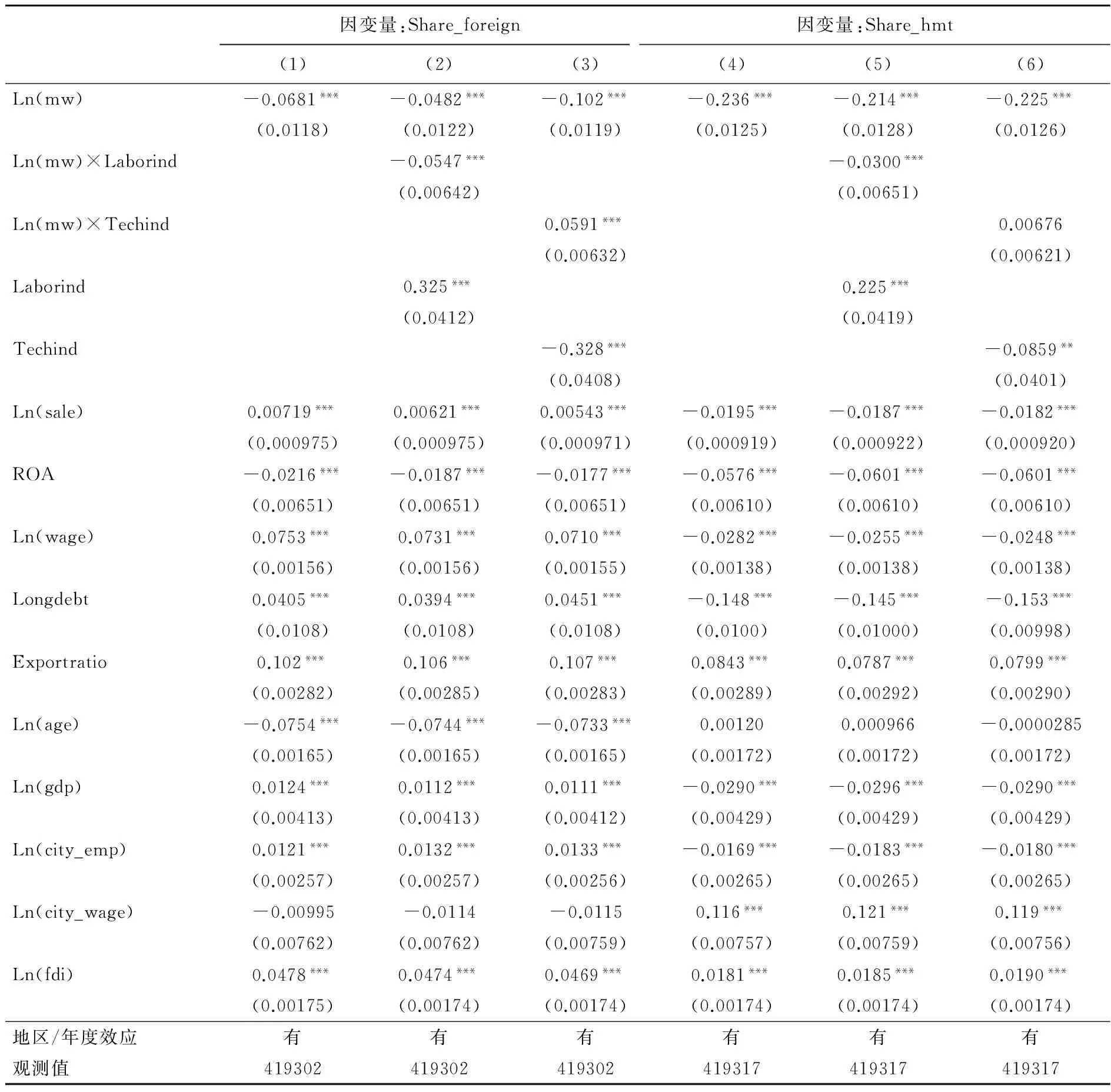

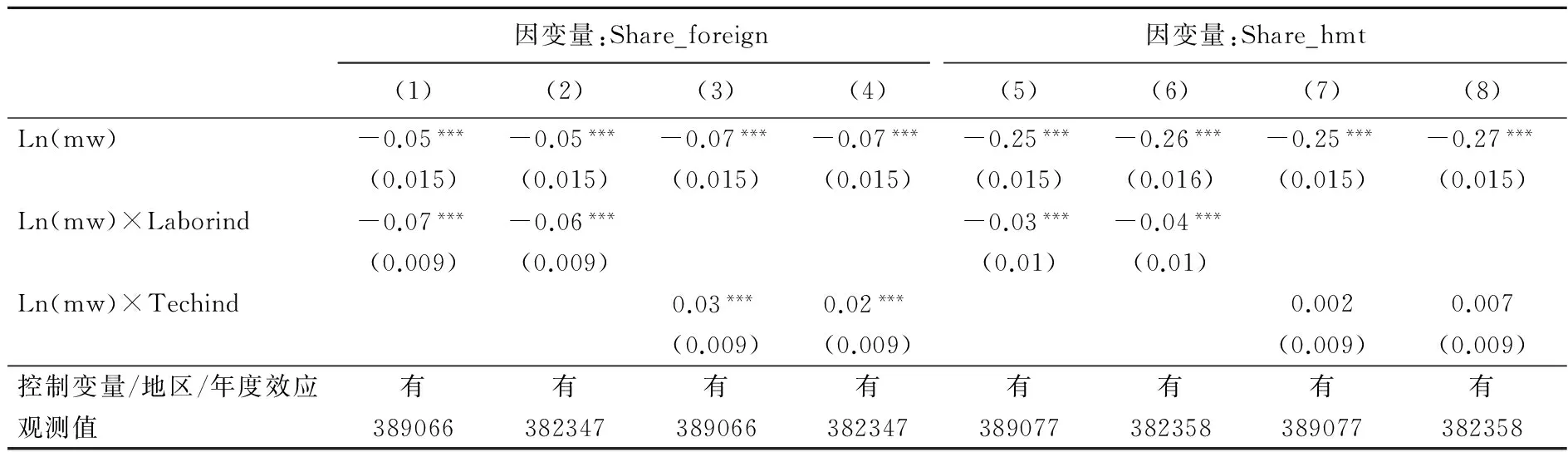

回归方程(1)的估计结果在表1中给出,采用将每个企业观测值归并为一组的Cluster-Robust标准误差。表1中第1~3列是因变量为外商持股比例的回归结果,第4~6列是港澳台资持股比例的回归结果。由表1可以看出,最低工资标准的上升显著降低了港澳台资持股比例,在其他因素不变的情况下,不考虑Ln(mw)与行业虚拟变量的交乘项,最低工资标准上升10%,港澳台资持股比例下降2.14%~2.36%。而最低工资标准变动对外商持股比例的影响相对较弱,不考虑交乘项,最低工资标准上升10%,外商持股比例将下降0.48%~1.02%,明显小于港澳台资本的下跌幅度。如果考虑交乘项,那么还可以发现,在劳动密集型行业中(第2列和第5列),最低工资标准上升导致的外资下跌幅度更大:保持其他条件不变,最低工资标准上升10%将使得劳动密集型外商持股比例额外减少约0.547%,港澳台资持股比例额外减少约0.3%。对于技术密集型行业(第3列和第6列),最低工资标准对外商持股的负面效应受到了显著削弱:交乘项Ln(mw)×Techind的系数为0.0591,且在1%水平上显著,抵消了部分最低工资标准上升的负面影响。但对于技术密集型行业的港澳台资而言,该交乘项的系数虽然为正但不显著,表明最低工资标准变动带来的效应相对较弱。以上实证检验结果表明最低工资标准上升导致外资持股比例显著下降,而且这种效应在劳动密集型行业中更为明显,而技术密集型行业外资企业受到的影响较小。同时我们也发现,相对于外商资本,港澳台资本受到最低工资标准上升的负面影响更强烈,其持股比例下跌幅度更大。

表1 基础回归

注:括号内为稳健的标准误差,*表示p< 0.10,**表示p< 0.05,***表示p< 0.01。以下同。

(二)稳健性检验

1.样本选择问题

以上基础回归所使用的样本是那些存在外资持股的企业样本,由此产生一个样本自选择问题:外资持股行为受到多种因素的影响,如企业规模、外向程度、资金充裕状况、债务压力以及地区吸引外资的情况等等,如果不考虑外资持股的选择性偏好,则基础回归得到的系数值将有偏误。为了解决潜在的样本选择偏误,我们根据Heckman提出的两步法处理该问题:第一步,使用全部样本估计一个外资持股的选择方程,计算出反映样本选择偏误程度的逆米尔斯比率(inverse mills ratio);第二步,将逆米尔斯比率作为解释变量放入主要回归方程中,使用只有外资持股的企业样本,重新进行估计[19]。下面的方程(2)为选择方程,方程(3)是加入逆米尔斯比率后的主要回归方程:

(2)

(3)

选择方程(2)的主要解释变量除了回归方程(1)中的解释变量外,还加入两个行业变量(Laborind和Techind)。在估计选择方程时,为保证结果的稳健性,我们先后使用线性概率模型、Logit以及Probit模型估计,发现结果高度一致,最后采用Probit模型的估计值。估计选择方程之后,根据Wooldridge计算逆米尔斯比率,代入原回归方程得到修正了样本自选择偏误后的回归方程(3)[20](P805-806)。由于样本期间发生了全球金融危机(2008年)以及新《劳动合同法》的出台,可能对企业产生较大影响(特别是外向型企业),为了确保不存在遗漏变量,我们在回归方程(3)中进一步加入两个变量来度量2008年金融危机以及新《劳动合同法》对企业外资持股的影响:

Effect2008=2008年虚拟变量×2008年前三年的企业出口率

(4)

Labor2008=2008年虚拟变量×工会虚拟变量

(5)

我们使用金融危机发生前三年的出口率度量企业对外部需求的依赖程度,如果出口率越大,则说明企业在危机时受到的需求冲击越大。在成立工会的企业中,劳动用工普遍以合同形式来规范,因此受到新《劳动合同法》出台的影响比较大。而没有工会的企业可能通过大量采用临时工等非正规劳动力来规避《劳动合同法》的管制,由于缺乏工会的监督与制约,此类企业通常缺乏规范的劳动用工制度。因此我们使用是否存在工会的虚拟变量,在一定程度上能够度量劳动合同法的冲击效应⑤。

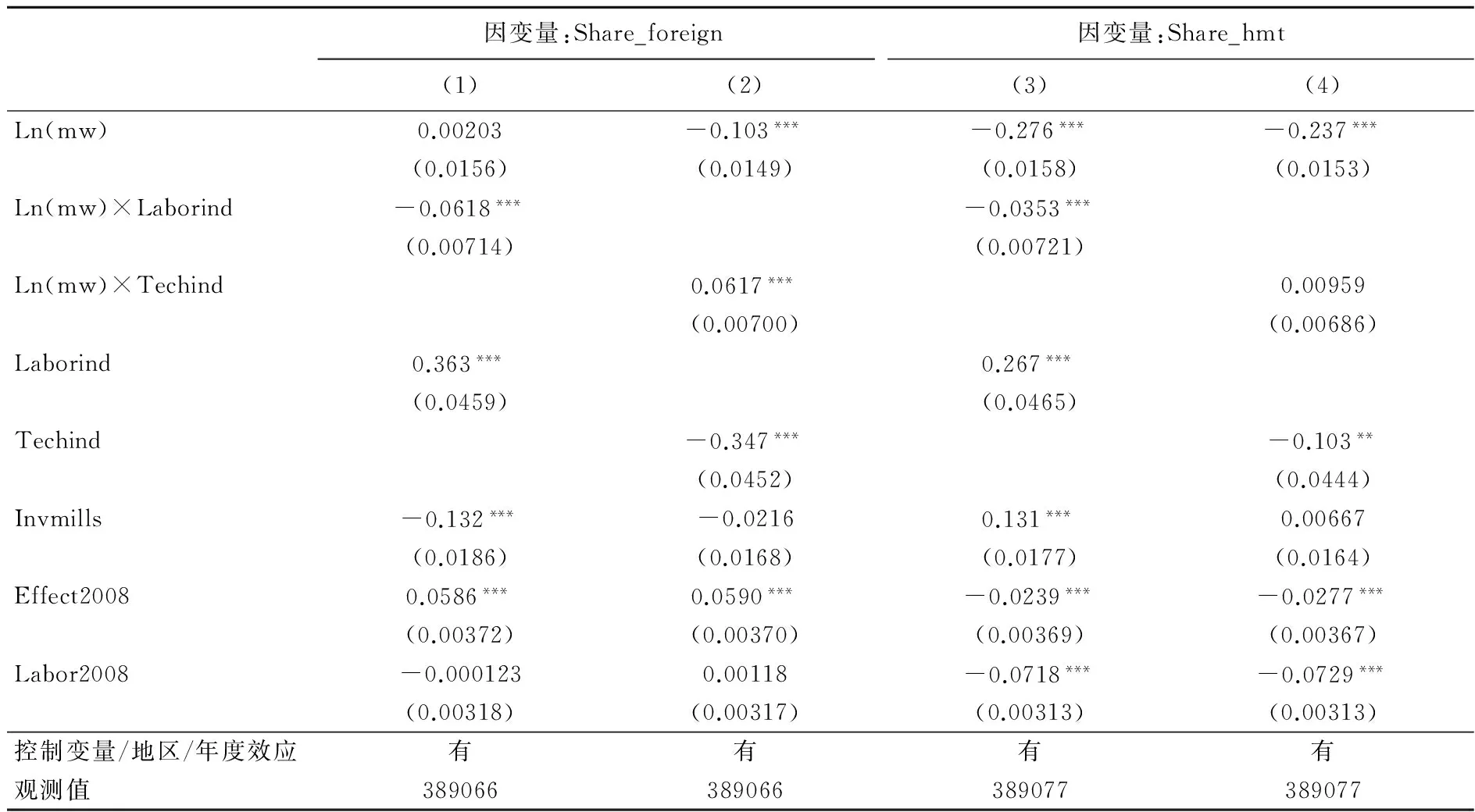

纠正了样本选择偏误的估计结果在下面的表2中给出⑥。由表2可知,两个回归中逆米尔斯比率的系数估计值显著,说明确实存在样本选择偏误。加入逆米尔斯比率,并控制住金融危机对企业外需以及新《劳动合同法》对企业劳动用工成本的影响后,最低工资标准变动对外资的影响与此前估计相比只有轻微的差异(第1列不显著)。感兴趣的变量Ln(mw)以及Ln(mw)×Industry的系数估计值、符号和显著性与基础回归的结果基本一致,并未出现实质性差异。结合交乘项的估计结果,我们仍可发现:(1)最低工资标准上涨对外商资本的影响更小:最低工资标准上涨10%,外商持股比例下降幅度约为0.41%~0.62%,而港澳台资持股比例下降幅度约为2.37%~3.11%;(2)劳动密集型行业受到的影响更大:最低工资标准上涨10%,劳动密集型行业下降幅度约为0.62%~3.11%,而技术密集型行业下降幅度约为0.41%~2.37%。综合以上结果,可以发现修正了样本选择偏误之后的估计结果与此前基本相同,即随着劳动成本的提高,劳动密集型行业的成本优势在减少,劳动密集型行业的外资受到的负面冲击更大,而更具比较优势的技术密集型行业受到的影响相对较小;偏向技术和市场的外商资本比港澳台资更能抵御劳动成本冲击,在劳动成本上升的时期,港澳台资本很难摆脱对低劳动成本的依赖。

表2 稳健性检验1:修正样本选择偏误后的回归

2.替换变量

在此前回归中,我们对行业类型的划分主要是参考Almeida和Aterido提出的分类方法,根据行业的特征和性质分类,具有一定的主观性[21]。本部分我们根据鲁桐和党印所建议的聚类分析方法重新划分行业类型[22]。我们用于聚类的两个变量是:劳动密集度,即职工人数/固定资产总值;研发支出比重,即研发支出总额/应付职工工资总额⑦。我们计算两个聚类变量的行业均值,然后分别使用划分方法(kmeans)和层次方法(ward’s linkage)将全部41个行业归并为3类。我们发现使用两种聚类方法得到的分类结果高度一致,一组有较高研发比重以及较低劳动密集度,可以视为技术密集型行业;另外一组有较低研发比重以及较高劳动密集度,可视为劳动密集型行业;其他行业可以视为中间行业⑧。相对于我们此前的划分,聚类分析法得到的技术密集型行业与劳动密集型行业划分范围稍窄一些,中间行业的范围更大一些。另外,此前回归中使用的工会虚拟变量为比较广义的工会变量,即样本期间只要2004年存在工会和工会人数,或其他年度的工会经费大于零,即认定该企业在整个样本期均存在工会。我们这样定义的主要理由是工会的存在具有一定的制度刚性,很难撤销已经成立的工会。但是在工会数据出现年份偏少的情况下,我们不能排除存在企业误报或者统计误差的可能性。因此本部分我们定义一个比较狭义的工会虚拟变量代替原来的工会变量:如果样本期间在2004年存在工会和工会人数,而且其他年度的工会经费大于零,则其值取1,否则为0。然后使用狭义的工会变量构造新的Labor2008变量(记为Labor2008_1)。为了避免工会变量的偏误,我们还使用劳动密集度替换工会变量,重新构造Labor2008变量(记为Labor2008_2)。一般来说,劳动密集度高的企业,在2008年后更容易受到新《劳动合同法》的冲击。

下面的表3给出了更换行业变量、工会变量以及增加劳动密集度变量后的回归结果,其中第(1)、(3)、(5)和(7)列为放入狭义的工会变量的回归,第(2)、(4)、(6)和(8)列为放入劳动密集度变量的回归,所有回归中的行业变量都是使用聚类分析划分的行业变量⑨。从表3可以看到,替换变量回归的结果与此前基础回归和纠正样本偏误回归得到的结果是基本一致的,港澳台资持股比例下降幅度比外商资本更大,劳动密集型行业外资持股比例下降幅度比技术密集型行业外资更大,替换行业和工会变量并没有对此前的实证检验结论产生实质影响。

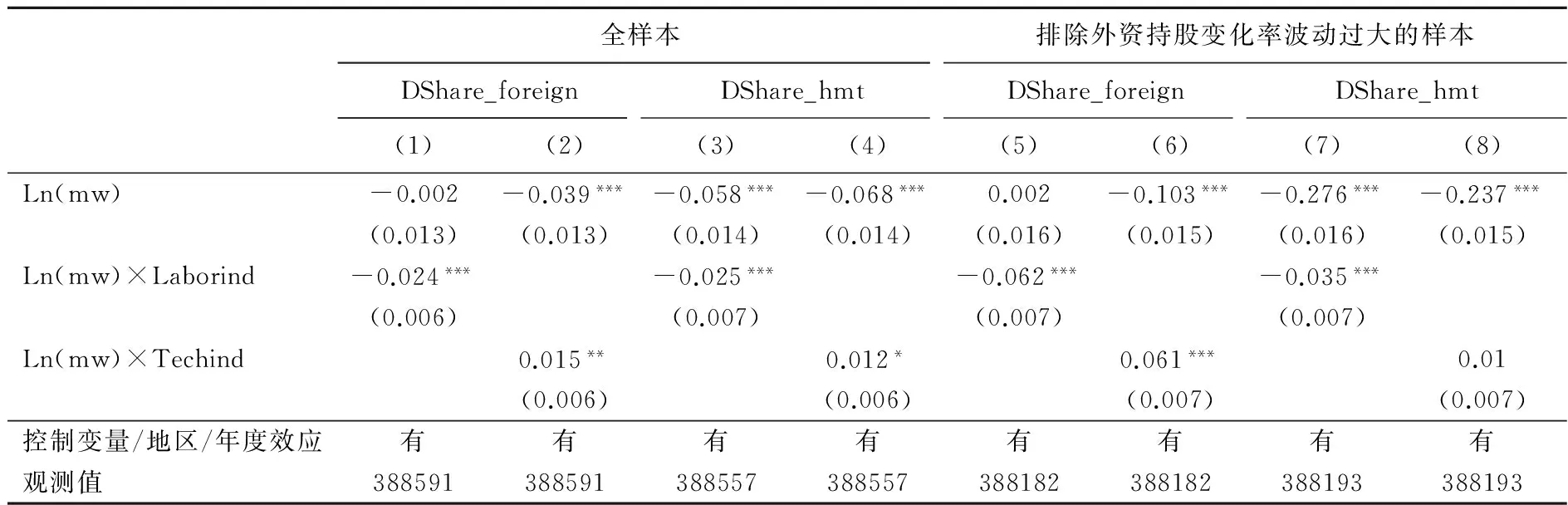

表3 稳健性检验2:替换变量后的回归

(三)外资持股变化的检验

外资持股比例是存量概念,我们的样本是面板数据,因此以上实证检验实际上是同时通过考察横截面差异和时间纵向差异来识别最低工资标准对外资持股比例的影响:既包含了横截面上不同地区在外资持股上的差异,也包含了时间纵向上的企业外资持股变动情况。为了更清晰地考察企业外资进入退出的动态流量变化,我们利用样本的面板数据特点,构造度量外资持股变化的变量,分析最低工资标准调整对外资持股变化率的影响。下面表4中的解释变量与表2相同,只是因变量更换为外资持股变化率。从表4中第1~4列的最低工资系数估计结果可以看到,与之前的估计类似,当因变量为外商持股变化率时,最低工资的系数估计值虽然显著为负,但是其绝对值小于因变量为港澳台资持股变化率时的系数估计值。从行业变量与最低工资交乘项的系数估计结果来看:当行业虚拟变量表示劳动密集型行业时(第1列和第3列),交乘项的系数估计值显著为负;当行业变量表示技术密集型行业时(第2列和第4列),交乘项的系数则显著为正,虽然不足以完全抵消最低工资标准的负面效应,但是最终的负面净效应显著小于劳动密集型行业所受的负面影响。因此,我们从持股变化率得到的估计结果与因变量为持股比例时一致:第一,港澳台资本受到最低工资标准变动的影响更深;第二,劳动密集型行业中的外资持股下降更多,技术密集型行业外资受到的影响较小。

表4 最低工资对外资持股变化率的影响

工业企业在上报数据时,对外资来源地的确认可能存在一定的误差和滞后性,导致一些企业报表中内外资股权属性(港澳台资或外商资本)频繁发生变动,我们观测到的较大幅度的外资持股变化可能反映了这种统计偏误,而非实际的外资变动。为弄清楚这类统计偏误是否严重,我们专门考察企业港澳台资持股变化率以及外商资本持股变化率的方差分布状况,发现其方差普遍较小:以港澳台资持股变化率为例,其方差均值为0.0705,70%分位点的数值为0,90%分位点的数值为0.022,其99%分位点的数值为1.183。可以看到,大部分企业的外资持股变化率是基本保持稳定的,只有少数企业出现了过大的外资持股变化。为确保回归估计结果的稳健性,我们将外资持股变化率方差分布中99%分位点以上的企业样本剔除掉,重新做回归,其结果见表4第5~8列。排除了外资持股变化率波动过大企业样本后的回归结果与前1~4列基本一致,虽然系数估计值有一定的差异,但是符号和显著性差异不大,根据子样本回归得到的结论与此前回归的结论基本一致。

(四)探索性分析

1.为什么港澳台资本的反应更强烈?

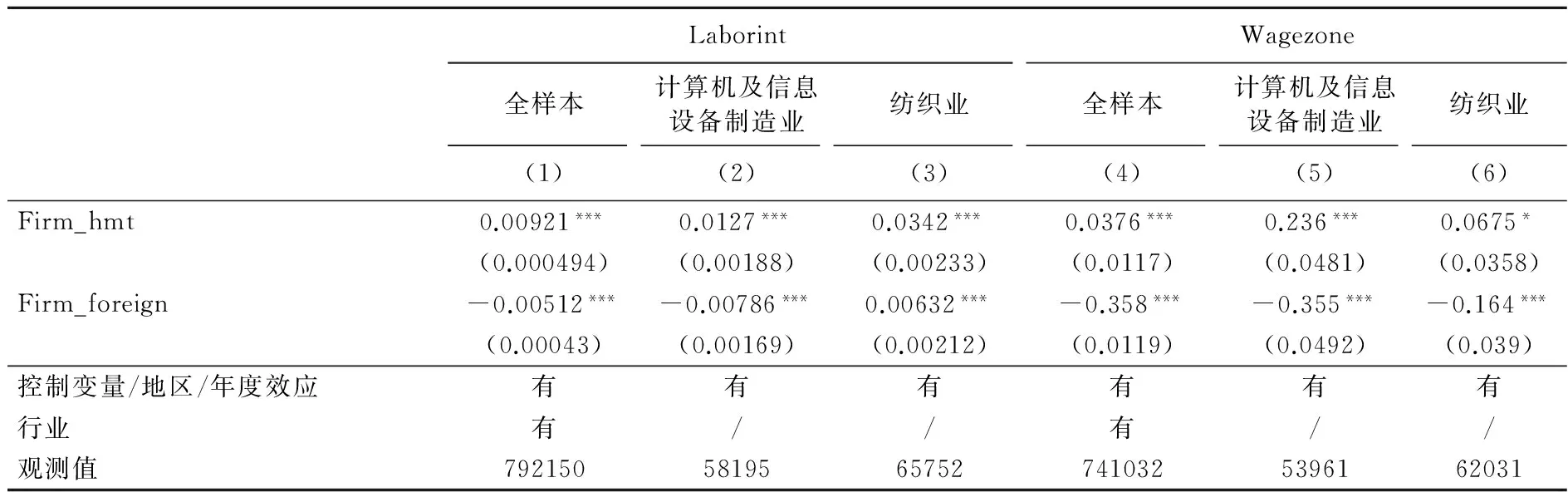

在前面的实证检验中,我们发现在每一类行业中,港澳台资对最低工资标准变动的反应都更为强烈,我们猜想这可能是由于港澳台资企业的某些特征所致。我们考虑两种因素:一是企业的劳动密集程度,二是企业在最低工资标准附近的工资分布状况。最低工资标准上调直接造成劳动成本上升,如果企业劳动密集度越高,则受到的影响也越大。而受到最低工资标准变动影响最大的群体是低工资劳动者,如果企业员工工资分布在最低工资标准附近的比重越大,受到最低工资标准变动影响的程度也越强。因此,本部分将对外资企业的劳动密集度和低工资分布状况进行考察,其中劳动密集度(Laborint)定义为企业职工人数/总资产,低工资分布区域(Wagezone)定义为一个虚拟变量:如果企业员工月工资小于或等于当年当地最低工资的1.3倍,则等于1,否则为0。然后定义港澳台资企业变量(Firm_hmt):如果港澳台资持股比例超过50%则为1,否则为0;外商企业变量(Firm_foreign):如果外商资本持股比例超过50%则为1,否则为0。本部分重点考察港澳台资企业变量和外商企业变量对企业劳动密集度和低工资分布区域的影响,回归的估计结果呈现在表5中。工资分布区域变量是0-1虚拟变量,因此相应估计结果为Logit模型估计值,其系数值反映了不同资本拥有的企业位于低工资区域的概率差异。

表5中的第1~3列为因变量是劳动密集度(Laborint)的估计结果,第4~5列为因变量是低工资分布区域(Wagezone)的估计结果。所有回归都放入企业特质、地区和年度变量,同时全样本回归中放入行业虚拟变量,以控制全部行业效应(我们将制造业企业细分为41个行业)。第2、3、5、6列分别是对单独的行业进行回归:一是计算机及信息设备制造业,属于典型的技术密集型行业;二是纺织业,属于典型的劳动密集型行业。从表5可看到在第1~3列中外商企业变量系数值在全样本和计算机信息行业样本组中显著为负,而港澳台资企业变量均显著为正。在劳动密集度很高的纺织业中,尽管外商企业变量显著为正,但是仍明显低于港澳台资企业变量的系数值。第4~6列,外商企业变量系数值均显著为负,港澳台资企业变量系数值则均显著为正。从表5估计结果中得到的结论与此前实证研究结论是逻辑一致的:港澳台资企业相对而言具有更高的劳动密集度(每一个行业),其企业工资分布更靠近最低工资附近区域,这两种因素相结合,导致港澳台资本在面对最低工资标准提高时出现更为强烈的反应。

表5 两类外资企业的劳动密集程度与工资分布比较

2.最低工资标准调整与资本替代⑩

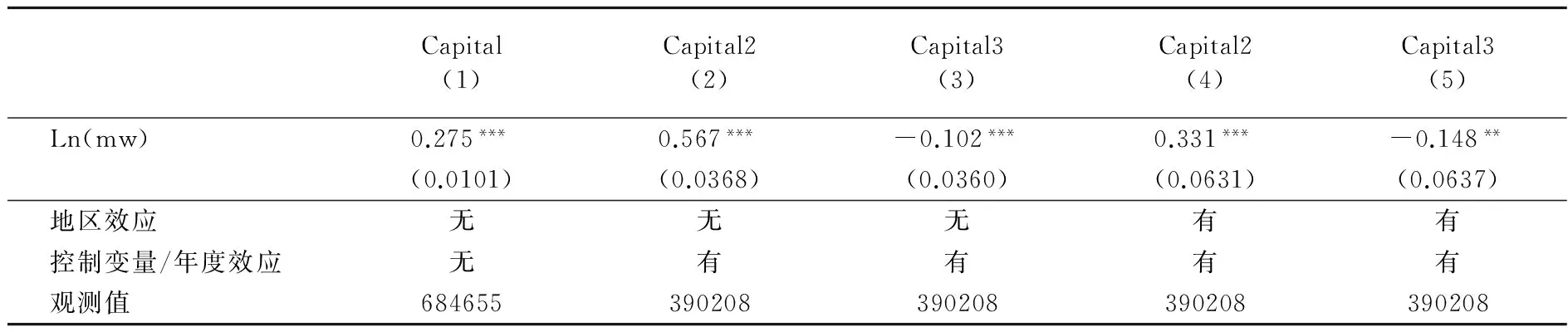

我们已经了解到最低工资标准向上调整显著降低了企业外资持股比例,但是如果外资的流出能够被国内资本(或其他来源地的资本)完全替代,即企业实收资本总量没有发生改变,那么外资持股比例下降并不一定会对企业本身产生过多直接影响。然而如果外资的流出不能完全被替代,则企业实收资本总量随之下降,企业未来可能陷入资金困境,直接影响企业经营绩效以及长期发展。为了考察最低工资标准调整是否对企业实收资本总量产生实质影响,本部分的实证思路是:首先构造能够同时反映外资与实收资本减少的虚拟变量。其中Capital定义为如果本期外资(外商资本或港澳台资本)相对上期外资减少,且本期实收资本相对上期实收资本减少,则为1,否则为0;Capital2定义为如果本期外商资本相对上期外商资本减少且本期实收资本相对上期实收资本减少,则为1,否则为0;Capital3定义为如果本期港澳台资本相对上期减少且本期实收资本相对上期减少,则为1,否则为0。然后使用Logit模型考察最低工资标准调整对Capital、Capital2以及Capital3的影响。如果最低工资标准上涨导致企业外资退出,进而使得实收资本总量减少,则Logit模型估计中最低工资变量的系数估计值应该显著为正。如果企业外资的退出能够得到有效替代,即实收资本总量并没有减少,则最低工资变量的系数估计值应该不显著或者显著为负。

下面的表6给出了Logit模型的估计结果,其中第1列为单变量回归,第2列和第3列为加入企业变量、城市经济变量以及年度变量,但不包括地区变量的回归结果,第4列和第5列为考虑了地区变量的回归结果。从表6可以看出,总体上提高最低工资标准将显著增加企业陷入外资和实收资本双减困境的概率。但是如果考察Capital2和Capital3的情况,会发现其中存在明显差异:最低工资标准上涨固然显著增加了企业陷入外商资本与实收资本双减状况的概率,但是并没有对港澳台资本产生相同的双减效应(第3列和第5列的最低工资变量系数均显著为负)。这一结果显示港澳台资本更容易被国内资本(或其他来源地资本)替代,而外商资本的替代性较弱。这种差异可能与两类资本的行业进入门槛、资产专用性以及企业股权结构相关。例如港澳台资可能偏向于技术水平一般的行业,进入门槛较低,普遍采用合资形式,其他资本容易接盘;而外商资本比较偏向技术密集度高、资产专用性强的行业,一般采用独资形式,其他资本接盘难度较大。

表6 最低工资调整与资本替代

四、结论

本文利用中国工业企业数据库2000~2013年的企业大样本数据,匹配全国344个地级市(及省辖区)的最低工资标准数据,实证检验最低工资标准变动对制造业企业外资持股行为的影响。本文的实证检验表明最低工资标准变动具有双重异质性效应:一是资本异质性,二是行业异质性。研究发现:(1)在每一类行业中,港澳台资本都比外商资本更易受到最低工资标准上涨的负面冲击,而劳动密集型行业比技术密集型行业受到的负面冲击更大,说明最低工资标准调整主要影响的是劳动成本驱动型外资;(2)港澳台资本受到影响更大的原因在于港澳台资企业的劳动密集程度显著高于外商资本,而且港澳台资企业的工资分布更偏向于靠近最低工资标准的区域。这两个因素相结合,使得提高最低工资标准对港澳台资的劳动成本影响明显大于外商资本;(3)提高最低工资标准显著增加了企业陷入外资与实收资本总量双减境地的概率,相对而言,港澳台资本的可替代性较强,而外商资本的可替代性较弱。本文在实证检验中应用了Heckman两阶段方法纠正可能存在的样本自选择行为,还考虑到2008年全球金融危机爆发对企业外需的影响以及2008年新《劳动合同法》出台导致劳动市场规制趋严的影响,并更换不同解释变量、剔除特定企业样本,发现以上研究结论依然成立,说明本文的实证方法以及估计结果是稳健可靠的。

随着我国人口老龄化以及劳动力代际更替阶段的到来,劳动成本上升已经成为一个基本趋势。根据本文的研究,港澳台资本受到劳动成本上升的影响更大,更容易撤资,同时港澳台资的劳动密集度也更高。因此在劳动成本持续上涨的情况下,地方政府应该密切关注港澳台资企业的生产经营动态,切实帮助其克服困难,改善经营,以稳定地区就业形势。同时,也要积极引进技术密集度较高的外资,鼓励具有先进技术含量的外资企业落户,以推动地区产业结构调整,带动本地区产业转型升级。本文的研究还显示劳动密集型行业受到的负面冲击更大,因而地方政府应该出台各项政策,增加对劳动密集型行业的技术改造资金投入,鼓励劳动密集型企业加强技术创新,增加产品技术含量,促进企业技术升级,以此有效消化劳动用工成本上升的不利影响。

注释:

①本文所指的外资包括港澳台资本以及来自外国的外商资本,在官方的统计口径中,这两类资本都当做外资处理。

②如2015年,西铁城精密(广州)有限公司宣布关闭,微软也宣布关闭诺基亚在华的生产线,2016年日中经济协会代表团来华的议题之一是如何为日资顺利退出办理相关手续。

③需要指出,我们的绝大部分最低工资数据为地级市的最低工资,也有少部分数据是县级最低工资数据。

④由于篇幅所限,本文没有提供变量的描述性统计说明,同时,劳动密集型和技术密集型行业的详细归类名单也没有在文中提供,感兴趣的读者可以向作者直接索取。

⑤在工业企业数据库中,2004年报告了企业是否成立工会、工会人数的情况,2004、2011和2012年的数据中报告了企业工会经费数额。值得指出的是,2004年的数据为经济普查数据,比较全面准确。考虑到工会是一种比较刚性的组织体制,一旦设立很难撤销,因此我们将工会虚拟变量定义为:如果在2004年度存在工会,或者在样本期间有工会经费支出(大于0),则其值为1,否则为0。按照这个定义,全部样本中大约40%以上的企业并未成立工会。在稳健性检验的第二部分,我们也考虑了更为狭义的工会变量以及其他变量。

⑥为了避免重复,下表只给出感兴趣的解释变量的估计结果,读者可向作者索取全部解释变量的估计结果。

⑦需要特别说明,在工业企业数据库中研发支出数据存在相当程度的疏漏:一是若干年度研发数据缺失,二是研发支出为0的观测值比较多。这在一定程度上削弱了稳健性测试的效力。

⑧限于篇幅,我们不在正文中报告聚类分析法划分行业的详细内容,感兴趣的读者可向作者索取。

⑨为了节省篇幅,表3未将Labor2008_1和Labor2008_2的估计结果呈现在表内,感兴趣的读者可以向作者索取。

⑩感谢匿名审稿人指出本文还应关注最低工资标准调整带来的外资持股比例变动是否会影响企业实收资本,本文依据审稿人建议增加此部分检验。

[1] 马双,张劼,朱喜.最低工资对中国就业和工资水平的影响[J].经济研究,2012,(5):132—146.

[2] Huang,Y.,Loungani,P.,Wang,G.Minimum Wage and Firm Employment: Evidence from China[Z].IMF Working Paper,2014.

[3] 冼国明,徐清.劳动市场扭曲是促进还是抑制了FDI的流入[J].世界经济, 2013, (9):25—48.

[4] Stigler,G.J.The Economics of Minimum Wage Legislation[J].American Economic Review, 1946, 36(3):358—365.

[5] Card,D.,Krueger,A.B.Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania[J].American Economic Review, 1994,84(4):772—793.

[6] Neumark,D.,Wascher,W.Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania:Comment[J].American Economic Review,2000, 90(5):1362—1396.

[7] 孙楚仁,田国强,章涛.最低工资标准与中国企业的出口行为[J].经济研究,2013,(2):42—54.

[8] 孙楚仁,张卡,章涛.最低工资一定会减少企业出口吗?[J].世界经济,2013,(8):100—124.

[9] 马双,邱光前.最低工资对中国劳动密集型出口产品价格的影响[J].世界经济,2016,(11):80—103.

[10] 许和连,王海成.最低工资标准对企业出口产品质量的影响研究[J].世界经济,2016,(7):73—96.

[11] 赵瑞丽,孙楚仁,陈勇兵.最低工资与企业出口持续时间[J].世界经济,2016,(7):97—120.

[12] 赵瑞丽,孙楚仁.最低工资会降低城市的出口复杂度吗?[J].世界经济文汇,2015,(6):43—75.

[13] Draca,M.,Machin,S.,Reenen,J.V.Minimum Wages and Firm Profitability[J].American Economic Journal:Applied Economics,2011, (3):129—151.

[14] 邓曲恒.最低工资政策对企业利润率的影响[J].劳动经济研究,2015,3(4):70—88.

[15] 江小涓.中国作为FDI东道国的国际地位:比较与展望[J].管理世界,2003,(1):51—62.

[16] Cheng,L.K.,Kwan,Y.K.What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment?The Chinese Experience[J].Journal of International Economics,2000, (51):379—400.

[17] 冯伟,邵军,徐康宁.市场规模、劳动力成本与外商直接投资:基于我国1990—2009年省级面板数据的研究[J].南开经济研究,2011,(6):3—20.

[18] Zhang,K.H.Why Does So Much FDI from Hong Kong and Taiwan Go to Mainland China?[J].China Economic Review, 2005, (16):293—307.

[19] Heckman,J.Sample Selection Bias as a Specification Error[J].Econometrica,1979,47(1):153—161.

[20] Wooldridge, J.M.Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data[M].Cambridge,MA: MIT Press,2010.

[21] Almeida,R.K.,Aterido,R.The Investment in Job Training:Why Are SMEs Lagging So Much Behind? [Z].IZA Discussion Paper,2010, No.4981.

[22] 鲁桐,党印.公司治理与技术创新:分行业比较[J].经济研究,2014,(6):115—128.

(责任编辑:易会文)

2016-12-23

林 灵(1987— ),女,福建永泰人,广西大学商学院博士生; 阎世平(1965— ),男,广西全州人,广西大学商学院教授。

F831.6

A

1003-5230(2017)02-0117-11