云烟116高产配套栽培技术的筛选

李伟+张静+刘浩+王建新+王娟+黄建明+董石飞

摘要:为筛选出烤烟新品种云烟116(Nicotiana tabacum L. cv. Yunyan 116)的高产配套栽培技术,采用L27(313)正交试验设计,比较施氮量、株距、留叶数、打顶时期各因素及其交互作用等对产量、产值的影响。结果表明,试验田土壤养分状况变异程度较小,且符合正态分布,满足统计学需求;留叶数对云烟116的农艺性状影响最大,其中与株高的关联系数达0.822 6。方差分析表明,株距和施氮量×打顶时期对产量的影响达显著水平,株距对产值的影响达显著水平,该品种配套栽培技术的最大产量组合为株距0.60 m、初花打顶,产值最高的处理为株距0.60 m,2个模型分别能解释47.8%和37.9%的因变量变化情况。

关键词:云烟116(Nicotiana tabacum L. cv. Yunyan 116);高产;栽培技术;筛选

中图分类号:S572.8 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2017)02-0291-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.02.022随着高端卷烟品牌的迅速发展,品质优异的特色烟叶资源备受卷烟生产企业的青睐。在影响烟叶产量、质量的诸多因素中,品种是重要的影响因素[1]。目前,国内烟叶原料同质化现象明显;培育特色品种,配套相应的栽培技术措施,已成为近年来研究的热点[2]。烤烟配套栽培技术对烟叶生长、产量、品质等方面均有很大的影响[3-6]。试验以烤烟新品种云烟116(Nicotiana tabacum L. cv. Yunyan 116)为研究对象,通过正交试验设计,比较了施氮量、株距、留叶数和打顶时期4个因素及其交互作用等对产量、产值的影响,以期筛选出该品种的最佳配套栽培技术,为进一步推广应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

参试品种为云烟116,由云南省烟草农业科学研究院提供,肥料为烟草专用复合肥。

1.2 试验设计

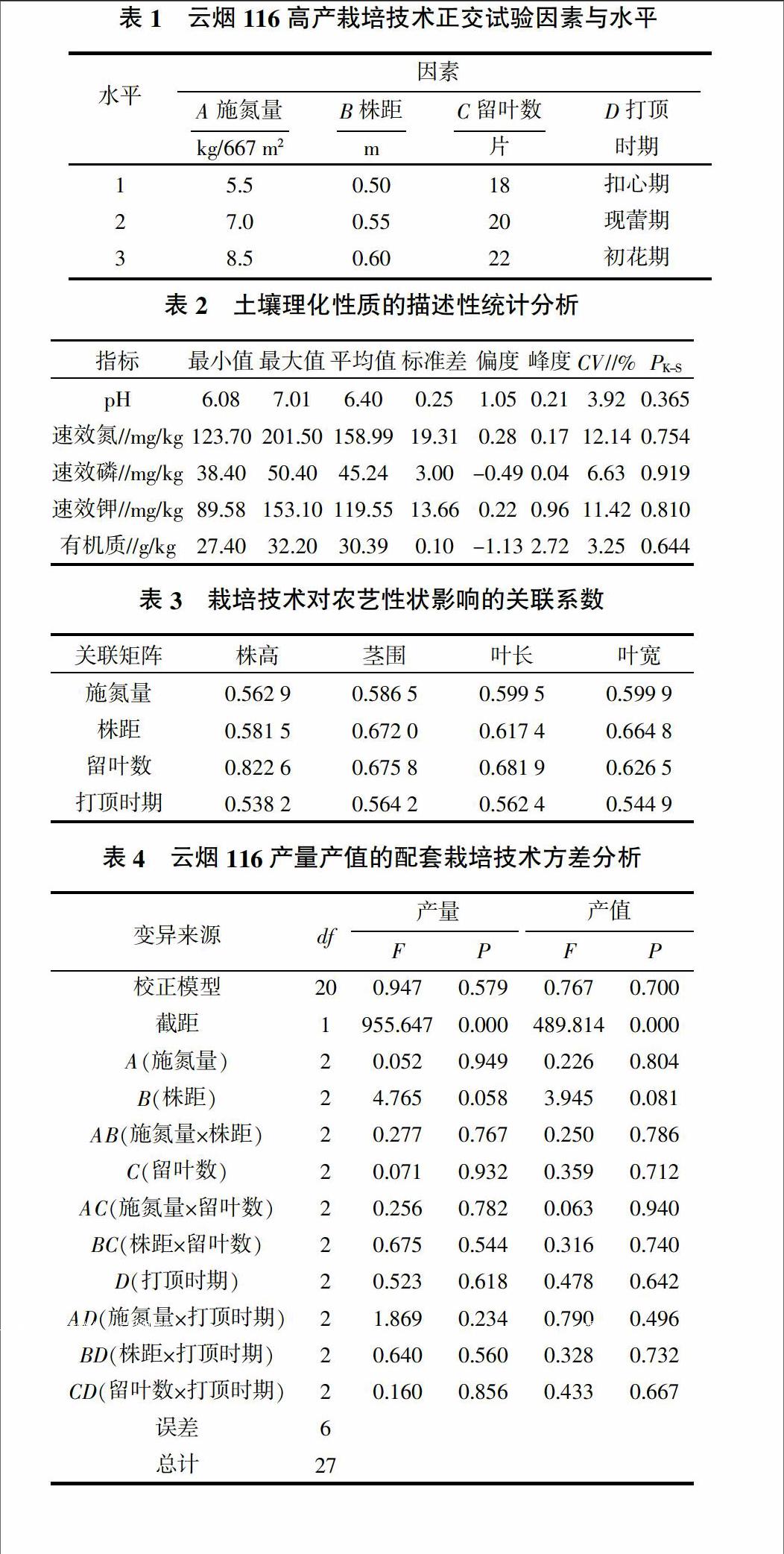

试验于2015年在昆明市石林县板桥镇实施,采用L27(313)正交试验设计,因素为施氮量、株距、留叶数、打顶时期及交互作用。每个因素设3个水平,共设27个小区,田间栽培措施按昆明市优质烟叶栽培管理规程执行。正交试验设计因素、水平见表1。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 土壤理化性质 在烟苗移栽前,采取S型采样法对试验地耕作层(深度5~20 cm)土壤进行采样,测定土壤理化性质;速效氮、速效磷、速效钾、有机质含量以及pH按文献[7]的方法完成测定。

1.3.2 农艺性状 按文献[8]的调查方法,每个处理随机选取10株长势相对均衡的烟株,测量最大叶宽、最大叶长、株高、茎围等农艺性状,取其平均值;按文献[9]的方法,对每个处理逐叶分级、称重,统计产量和产值。

1.4 数据处理

试验所得数据采用Microsoft Office Excel 2010软件处理、做图,采用DPS 7.05进行灰色关联分析,用SPSS 16.0进行变异分析和方差分析。

2 结果与分析

2.1 试验地土壤理化性质分析

土壤养分的差异是大田试验中误差的主要来源[10],所以必须分析土壤养分的总体分布状况,才能保证试验的准确性;试验地耕作层土壤理化性质测定情况见表2。由表2可见,该试验地的土壤pH偏酸性。对比文献[11]可以看出,试验地耕作层的速效氮含量很丰富,速效磷达丰富-很丰富程度,速效钾为缺乏-适中,有机质为适中-丰富。变异系数(CV)反映了变量的离散程度,是试验常用的分析参数;从表2可见,试验地耕作层的速效氮和速效钾含量的变异系数大于10%,为中等强度变异;而速效磷、有机质含量和pH的变异系数小于10%,为弱变异[12]。经K-S检验(Kolmogorov-Smirnov,拟合优度检验)发现,试验地耕作层各土壤理化性质的双尾概率P均大于0.05,说明土壤理化性质状况符合正态分布,可以满足试验的需求。

2.2 栽培技术对云烟116主要农艺性状的影响

对试验数据进行灰色关联分析时,确定分辨系数为0.5[13];试验各因素(栽培技术)对云烟116主要农艺性状的影响情况见表3。从表3可见,施氮量对农艺性状的影响(关联系数)排序为叶宽>叶长>茎围>株高;株距对农艺性状的影响排序为茎围>叶宽>叶长>株高;留叶数对农艺性状的影响排序为株高>叶长>茎围>叶宽;打顶时期对农艺性状的影响排序为茎围>叶长>叶宽>株高。分析发现,留叶数对农艺性状的影响最强,其中对株高的影响最大,关联系数达0.822 6。

2.3 栽培技术对云烟116产量产值的影响

试验各因素(栽培技术)及其交互作用对云烟116产量、产值的影响情况见表4。从表4可见,产量、产值的校正模型F值都远大于0.05,说明该模型无统计学意义,不能解释各因素对云烟116产量、产值的贡献率。在逐步剔除比误差均方小的因素后发现,校正模型的P值逐渐降低;当P<0.05时,对云烟116各因素(栽培技术)的正交试验结果进行方差分析,结果见表5。从表5可见,各影响因素及其交互作用对云烟116产量的影响排序是株距>施氮量×打顶时期>株距×留叶数>株距×打顶时期>打顶时期>施氮量×株距,其中株距和施氮量×打顶时期对产量的影响达到了显著水平,其余各因素影响不显著,此时模型的调整R2为0.478,说明该模型能解释47.8%的因变量变化情况。从表5还可见,各影响因素及其交互作用对云烟116产值的影响排序分别是株距>施氮量×打顶时期>打顶时期>留叶数×打顶时期>株距×打頂时期,其中只有株距对产值的影响达到了显著水平,其余各因素影响不显著,此时该模型能解释37.9%的因变量变化情况。

2.4 云烟116高产配套栽培技术筛选

在剔除其他自变量后,对云烟116产量影响显著的株距和施氮量×打顶时期分别估计边际均值,结果见图1。从图1可知,云烟116的产量随株距的增大而增加,在株距为0.60 m时达297.79 kg/667 m2,在施氮量×打顶时期存在交互作用的情况下,AxD3(x=1、2、3)组合的产量最高,达271.52 kg/667 m2。施氮量、留叶数对产量的影响不显著,因此该品种配套栽培技术的最大产量组合为AxB3CxD3(x=1、2、3)。对云烟116产值影响显著的因素仅有株距,在株距为0.60 m时,产值達9 220.26元/667 m2,该品种最大产值组合为AxB3CxDx(x=1、2、3)。

3 小结与讨论

试验结果表明,株距、施氮量×打顶时期对云烟116产量的影响达显著水平,株距则对云烟116的产值有显著影响,这与前人的研究是一致的[14,15],但影响程度不一,这可能与试验地生态环境和云烟116的品种特性有关。在试验中,施氮量和留叶数对云烟116的产量、产值影响不显著,这与前人的研究结果不同[16,17],可能是由于正交试验选择的试验田肥力水平较高或试验误差较大造成的。估算边际均值后发现,云烟116产量最高的最优组合为株距0.60 m、打顶时期为初花期;产值最高的处理为株距0.60 m。

试验中,由于施氮量、株距、留叶数、打顶时期等因素被固定在特定水平上,其最优结果是影响因子不同水平的组合,与整个试验的最终结论存在着较大误差[18]。施氮量和留叶数对云烟116产量、产值影响不显著的情况还需要考虑试验地土壤肥力、综合分析烟叶化学成分以及评吸质量等方面来确认,从而进一步分析比较其高产配套栽培措施的组合优劣。

参考文献:

[1] 陈荣平,杨铁钊.我国烟草品种工作的分析与思考[J].中国烟草学报,2007,13(6):47-50.

[2] 徐安传.烤烟品种种植结构对烟叶原料和卷烟产品的影响[J].中国烟草学报,2009,15(5):82-86.

[3] 尹鹏达,赵丽娜,朱文旭,等.氮磷钾配施对烤烟农艺性状和主要化学成分的影响[J].核农学报,2012,26(2):375-379.

[4] 王胜男.氮磷钾配施对烤烟产量和品质的影响[D].陕西杨凌: 西北农林科技大学,2010.

[5] 王付锋,赵铭钦,张学杰,等.种植密度和留叶数对烤烟农艺性状及品质的影响[J].江苏农业学报,2010,26(3):487-492.

[6] 陈代明,沈 铮,陈 锦,等.不同方式留花打顶对烤烟经济性状、化学成分及香气质量的影响[J].江苏农业科学,2014,42(9):101-102.

[7] 鲍士旦.土壤农化分析[M].第三版.北京:中国农业出版社,2000.

[8] YC/T 142-1998,烟草农艺性状调查方法[S].

[9] GB 2635-1992,烤烟[S].

[10] 孙 虎,廖允成,朱建忠.渭北地区烤烟优化施肥技术研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2013,41(7):60-66.

[11] 全国土壤普查办公室.中国土壤普查技术[M].北京:农业出版社,1992.

[12] 武德传,罗红香,宋泽民,等.黔南山地植烟土壤主要养分空间变异和管理分区[J].应用生态学报,2014,25(6):1701-1707.

[13] 申卯兴,薛西锋,张小水.灰色关联分析中分辨系数的选取[J].空军工程大学学报(自然科学版),2003,4(1):68-70.

[14] 唐先干,李祖章,胡启锋,等.种植密度与施氮量对江西紫色土烤烟产量及农艺性状的影响[J].中国烟草科学,2012,33(3):47-51.

[15] 周 翔,赵传良,董建新,等.株行距、留叶数对烤烟品种KRK26主要经济性状的影响[J].中国烟草科学,2015,36(6):17-22.

[16] 穆文静,杨园园,宋莹丽,等.施氮量和留叶数互作对烤烟NC297产量和质量的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2014,40(1):19-22.

[17] 易镇邪,易 迪,张妮敏,等.施氮量和留叶数对烤烟产量与主要品质指标的影响[J].中国农学通报,2013,29(34):149-153.

[18] 郭俊旺,刘旭峰,魏彩云.正交设计L9(34)的渐进优化线性回归方法[J].计算机与应用化学,2011,27(11):1503-1508.